第一篇 总论第1章 急诊医学概论第一节 急诊医学是一门新学科急诊医学已被越来越多的医学界同行和专家们承认是一门新的独立学科。它的重要性也受到社会上更为广泛和充分的理解。它之所以成为专科是医学发展和社会需要..

第一篇 总论

第1章 急诊医学概论

第一节 急诊医学是一门新学科

急诊医学已被越来越多的医学界同行和专家们承认是一门新的独立学科。它的重要性也受到社会上更为广泛和充分的理解。它之所以成为专科是医学发展和社会需要这两个重要因素促成的。

现在不少大、中城市的综合医院和某些专科医院都设置了急诊科或急诊室,并配备医师、护士等医务人员。据1986年《中国卫生年鉴》(英文版)中报道,全国已有11497家县级以上的医院设置了配备合格医护人员的急诊科或急诊室。器械设备得到更新,向专业化、系列化和标准化的方向发展。不过目前不少医院成立急诊科只是重点解决行政管理问题。但发展急诊医学重要的是专业人员的培训,建立完善的急诊医疗体系和提高急诊医学水平,如何去实现,需要从事这个专业的人员去构思、实践和总结。目前并无现成的模式,要靠自己去探索、设计和建设。国际上的先进经验可以借鉴和参考,主要需结合我国的实际情况,创建适合我国社会的急诊专业。

像医学领域中所有专业学科一样,临床的经验和教训需要专业人员来分析和总结。这是发展和提高每一学科的必要条件之一。急诊医学也是如此,所不同的是它成立伊始,专业医师非常缺乏。但是它的发展是很快的。因为它属于医学

科学的一个新的组成部分,随着医学科学的发展,急诊医学必然也会迅速发展的。此外它是一门解决急性病和危重病的学科,并且要研究如何更迅速、更有效、更有组织地抢救急危病例,和处理“灾难医学”所遇到的问题,社会需要它,人民需要它。

以诊治一例急诊病人来看,如忽视或不够重视发病之初的处理,并及时安全地把他送到医院急诊室,而在急诊室亦未予恰当处理,等他的病情发展到危重阶段,才开始投入大量人力和采用各种先进器械来救治,即使挽救了他的生命,这并不能认为是现代急诊医学的主要目的。应该从病人发病之初或受伤之际就能给予恰如其分的诊治,并将他安全转送到医院,立即接受急诊室医师有效的初步诊断的治疗,然后根据病情,安排他们的转归。多数接受治疗后可以回家继续服药、休息治疗、少数危重病患者,就可以经适当处理或手术,然后转到强化监护医疗病室(intensive care unit,ICU),或冠心病监护室(coronary care unit,CCU),或专科病房。这是目前比较合理的救治急性病、伤人员的组织系统,也就是当今国际上很多国家在努力组建的新颖的急诊医疗系统,称为“急诊医疗体系”(emergency medical servicesystem,EMSS)。虽然我国目前还没有一个城市已组建成功一个完善的EMSS,但是为时不会太远的。很多城市已经在向这种方向努力着。

第一节 急诊医疗体系的基本组织形式和要素

如前所述,组建急诊医疗体系包括院前急救中心(站)、医院急诊室和ICU或CCU或专科病房有机地联系起来的一个完整的现代化医疗机构。

一、院前急救中心(站)

可以是独立的一个机构,也可以依托在一个综合医院内,但它的任务是院前急救,安全输送病人和组建急救医疗网。组建这样一个机构应具备下列诸要素。

(一)人员 无论是创建还是推动事业的发展,人才是最重要的。创建急诊医疗体系,专业人员和管理人员都是需经过特殊训练的,他们包括通讯、高度、急救、运输和指挥。从实际出发,院前急救的主要人员应该是“急救医士”。他们的培训可以在各地卫生学校或护士学校,增设专门训练班,培训时间可以为1.5~2年。从事院前急救工作的人员,即使是通讯人员,也应接受短期基本生命救护训练。

(二)体制 急救中心(站)的组织体制是使它的工作正常运行的基本保证。大、中城市的组织形式可以根据当地具体情况决定,但基本任务不应改变,那就是负责全城急诊的通讯、协助、指挥、现场抢救、安全运输等五个要点。它可以独立成一系统,在急诊、急救工作中,它是全城最高指挥者和组织者,把全城有条件的医院组织成网,分区负责,这样可以缩短抢救半径。可以根据本城面积和人口密集分布情况,划区分段设分中心或分站。它也可以依托在一个有条件的综合医院,有几点好处,特别适用于中等城市。①利于病人分流(patient flow);②利于抢救复杂的病人。但是这个依托于综合医院的急救中心(站)应有相对的独立性,那就是它主要还是全城急诊工作的通讯、协调和指挥所,还要负担现场抢救和安全运输的任务。所依托的医院不得干预。

(三)装备 急救中心(站)的主要装备为先进的通讯设备,可进行继续治疗和监护的救护车和其他运输工具,以及必要的抢救器械。

1.通讯设备 急救中心(站)应装备专用的通讯设备;无线电-电话联络系统(radio-telephone switch system,RTSS)。它可以快速联结病人所在地、急救中心(站)和医院急诊室。经过迅速的分诊和调度,一个恰当的现场急救、安全运输和接收医院急诊室之间的联系已迅速联系好,能在最短时间内分别行动和准备妥当。遇有特大灾难时,这个系统更能显示出它的优越性。全城,及至全国应有统一呼救电话号码,现在我国已规定为“120”。但要在全国范围都装备好,尚需一段时间。美国纽约市自1984年实行这一通讯系统以来,已能做到接到“911”(美国全国统一呼救电话号码)后,派车到现场,进行必要抢救,然后安全输送到指定的接收医院,总共所需时间为平均9分钟。

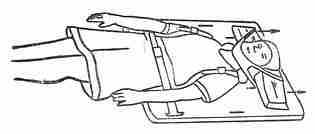

2.交通工具用于输送伤、病人员的交通工具应由国家统一规定标准。交通工具主要是陆路的救护车,在特殊情况下,也可使用直升机和医用小飞机。输送病人的交通工具应装备下列基本设施和条件。①行驰时平稳;②车内设有除颤器、临时起搏器、呼吸机、氧气供应、心电和呼吸监护机、固定受伤部位的夹板或抽气担架、抗休克设备(抗休克裤)、小缝合包、输液装置和必要的抢救药品及液体(包括干冻血浆);③车内应保持恒温;④无线电通讯设备;⑤司机也必须接受过基本生命抢救训练。

3.器械装备 急救中心(站)应配备可在现场进行抢救工作的各种器械。应有抢救记录。

4.资料储存 有关本市各接收医院的床位、手术室、监护室、专业人员实力、各类设备等的资料均应储入资料库,并每日检查变动情况。病人的资料,特别是高危险度病人的资料均应预先存入资料库,以便随时查询。

同时,资料库还应储存国内外有关急诊医学的进展和各处发生的重大灾害资料。

(四)急救网这是保证急诊医疗体系能顺利运转和提高抢救效率的重要步骤。按我国的传统情况,可以在原有的三级医疗网组织,予以加强和改进。

(五)横向联系急救中心(站)需要与本城的公安、消防、公共活动场所等处的服务人员建立联系。并培训这类人员以基本的抢救知识,应使达到合格标准。与此同时,还应对全体市民进行宣传教育,使它们掌握“自救”的基本知识。

(六)应变能力 这是对急救中心(站)能力的考验。平时注重培训,加强急救网的组织和联系。遇到意外灾难,就难快速作出有效的反应,组织救险人员迅速投入抢救,并有条不紊。

二、医院急诊室

这是与院前急救联系最密切的部分。是医院急诊工作的前哨。从某种意义讲,它是医院的“缩影”。随着急诊医学已成为独立的专科,它的组织和任务也有了新的含义和形式。

(一)组织结构急诊医学是一个跨学科专业,急诊室是进行急诊医学实践的场所。一个临床医师如缺乏急诊工作的训练,他就不可能是一个完善的临床医师。因此在任何时候,急诊室内均需有各专科轮流派来的医师值班工作。另一方面,急诊专业的医师也需要轮流到其他科室工作,特别是内科的心血管组、呼吸组,外科的普外组,以及麻醉科。在急诊科和ICU联合为一专科的医院,急诊专业医师的工作范围就广宽一些,如为两个专科(行政科室),急诊专业医师更需到ICU或CCU轮转学习。

从行政管理来看,急诊科应与其他临床科室有同样的编制。

(二)任务特点 急诊室每天接待的急症病人,极大多数(95%以上)是一般急症。需急救或组织专业人员急救的属少数(每天1~1.5人)。但如忽视或轻视极大多数急症病人的处理,其中有一部分就有可能演变成重症或甚至危重症病人。因此对每1例来急诊室就诊的病人都应认真对待。

(三)科研工作和教学工作

1.教学工作 急诊医学既然已是一门很年青的专科,培训大量专业医师是当务之急。目前只能从两条道路来培训;急诊医学临床研究生和接收住院医师。此外也应为其他医院培训进修医生。接收医学院的实习医师。有条件的单位,可以举办“急诊医学培训班”或急诊医学中某一专业的学习班,如“复苏学培训班”等。

2.研究工作由于急诊医学是跨科专业,所以它的科研工作必然与其他临床科室可能重叠。但是随着医学的进展,与急诊医学有关的科研工作也越来越专业化。例如复苏学的研究,休克的研究,复合伤的研究,循环衰竭或(和)呼吸衰竭的研究等等都进展得很快,而且越来越多地由急诊医学的专业医师去研究。

三、危重病的强化监护医疗病室或冠心病监护医疗病室

实际上这是急诊医疗体系的组成部分。这类监护医疗病室已渐渐增多,如呼吸监护医疗病室(respiratory intensive care unit,RICU),神经科监护医疗病室(neurololgical intensive care unit,NICU),胃肠道外加强营养、代谢监护病室(total parenteral nutritional and metabolism intensive careunit,TRN),儿科强化监护医疗病室(pediatric intensive careunit,PICU)等等。

总的来说,院前急救、医院急诊室与各类强化监护医疗病室都应密切联系,组成一个完善的“急诊医疗体系”,为急症和危重症病人提供最好的医疗服务,并可以在发生意外灾难时立即提供应急服务。

(邵孝鉷)

参考文献

[1]GemmaW:急救医疗系统规划和实施,邵孝鉷译和整理,国外医学情报,19845:199,

[2]RosenP,et al:Emergency Medicine-Concepts and Clinical Practice. The CV MosbyCompany, St Louis,1983.

[3]SchwartzGR,Safar P,Stone JH, et al:Principles and Practice of Emergency Medicine, 2nded, WB Saunders Company, Philadelphia, 1986.

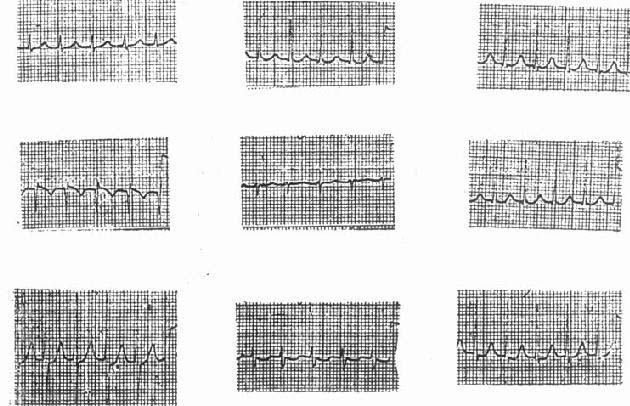

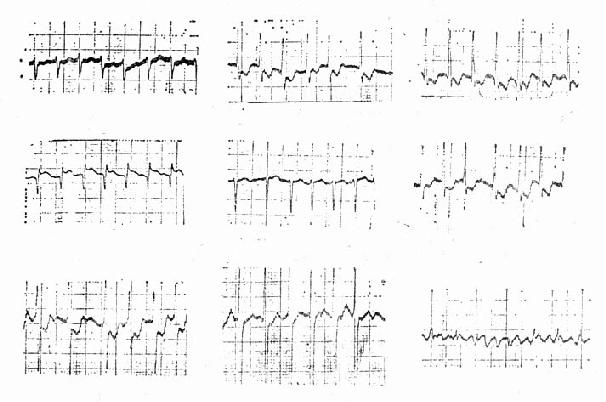

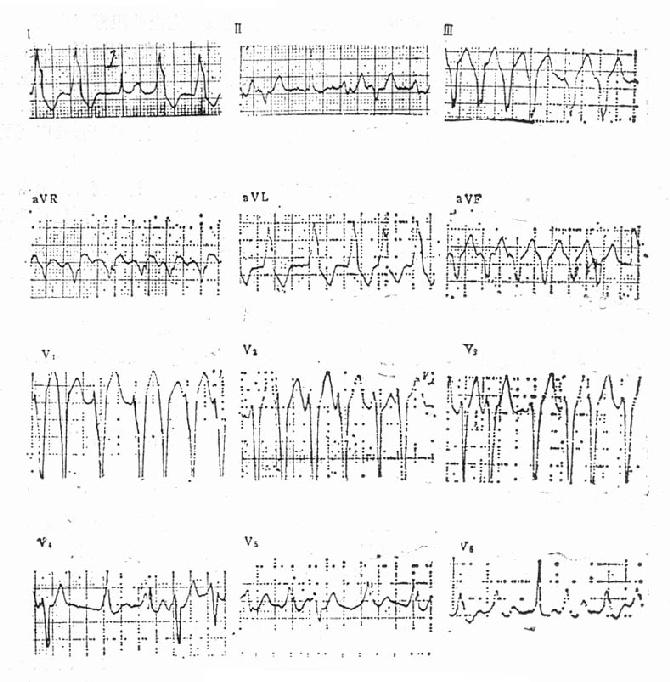

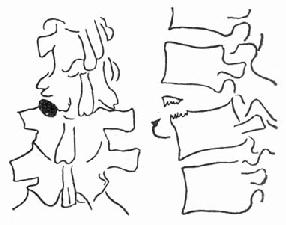

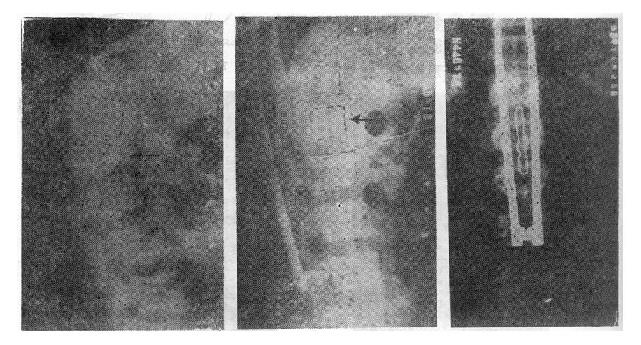

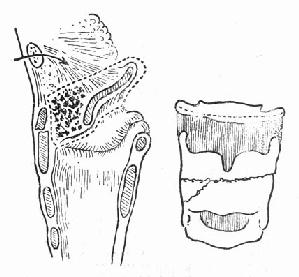

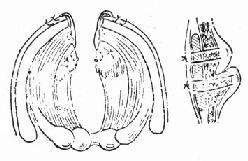

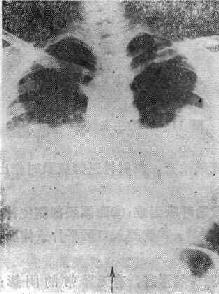

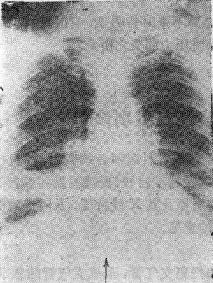

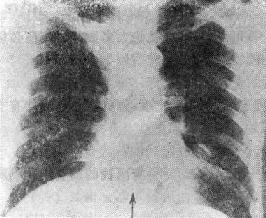

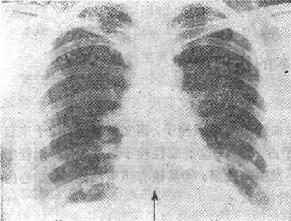

[4]WilkinsEW,et al: MGH Textbook of Emergency Medicine. 2nd ed. The WilliamC.陈旧性心肌梗死,曲线上涂黑部分为晚电位。

近年来资料表明信号叠加心电图阳性结果与室速的发生相关密切,晚电位的敏感性89%,特异性69%,正确检出率81%。有的作者认为此项检查比动态心电图或射血分数等参数更为敏感。

晚电位阳性是否能预测室速之发生呢。Breidhardt等前瞻性随诊511例急性心梗病人至少半年以上。晚电位阴性组中死亡率7.2%,阳性组中死亡率17.3%,猝死率也较高。但将猝死时间限於1h内,则阳性和阴性组间无统计学差异。晚电位阳性对于预测持续性室速的敏感性78.6%,特异性63.3%。但在有限的随诊期限内还有相当多的阳性病例并不发生室速(假阳性)。

晚电位阳性与室律失常的种类有关系。反覆发作的室速中晚电位阳性率高,室颤病例中阳性率仅有9%~53%。原因不清楚,可能与心律失常的不同机制有关。当碎裂电活动持续时间较短,发生早,就可能被QRS波群掩盖,或者不均匀激动传导速度稍快,传布的范围较小等都使晚电位不能显现。既然室颤中异常的叠加信号阳性率不高,而猝死往往由突发的室颤所致,应用晚电位检查以识别猝死高危因素可能是不够满意的。此项检查问世日短,尚待积累更多临床资料以证实其实用价值。

第五节 心脏猝死的预防和治疗

心脏猝死者的生存决定于能否获得及时的抢救,Copley等比较了及时和不及时获得复苏的效果(表5-6)。猝死发生5min内成功地复苏者,住院生存率、心脏功能和中枢系统受到损伤的程度都与晚迟复苏有明显的不同。故自70年代初在一些猝死高发国家开展了群众性复苏技术的培训,经过数年的努力,猝死的生存率有很大的提高。

表5-6复苏时间早晚与预后的关系

| 早期复苏 | 晚期复苏 | |

| 肺动脉舒张末压kPa(mmHg) | 2.0(15) | 3.9(29) |

| 心排血指数(1/min·m2) | 3.1 | 2.2 |

| CRK (iu/1) | 501 | 5700 |

| 人工呼吸(时) | 2 | 53 |

| 住院日期(天) | 19 | 31 |

| 昏迷率(%) | 29 | 92 |

| 生存率(例) | 6/7 | 6/12 |

(选自 Copley et al.:Circulation1977,56:901)

猝死发生后的复犯机会很高,多年来学者致力于预防研究。预防的对象是有高危因素和有过猝死史的病人。措施是用抗心律失常药物控制紊乱的心律,或用非药物手段消除心电不稳性。

一、抗心律失常药物的应用

Furberg和May于1984年复习了1971~1983年间文献上报道的7组应用抗心律失常药物的心肌梗死后患者,分别为146~630例,随诊4~24个月,用药有苯妥英钠、室安卡因,慢心律及安搏律定。用药组与对照组比较,上述4种药物没有减低总死亡数的作用,其中四组报道用药组的死亡率比对照组为高,可能药物还有致心律失常的不良作用。长期用药但疗效不肯定的原因是多种的,其中之一是疗效标准不易掌握。公认的有效标准是不再发生室速及(或)室颤,但在相当长的一段时间不发生,一旦发生很突然缺乏预兆性的征象,此时才知道药物无效,而患者已再犯一次危险的心律失常。为了在较短时间内找出有效地控制再发的药物,近年来利用心电生理检查选择用药。

药理电生理学检查指导室性心律失常用药的理由是:①心脏猝死主要为室颤、室速,及由室速演变的室颤;②上述心律失常的机制为折返激动,故半数到4/5以上的病人可在程度调搏时诱发;③在发作时用药中止或能用药防止诱发,说明该药有效。药理电生理检查结果可以重复。Ruskin等对65例进行检查,5天后重复检查,其中61例(94%)两次检查对同一种药物的反应完全一致。有四组报道(表5-7)心电生理检查指导用药的结果。在平均1年3个月的随访中,坚持口服有效药物能减少危险室律失常的发作。反之,检查中未能找到有效药物,择机用药的结果是室律失常复犯很多。小部分患者(第四组中5例)都是自行停药或改用其他药物后发生的。

药理电生理学检查固然疗效好,但因其是创伤性检查,不易推广应用。有的学者主张先用心电图监测或动态心电图仪观察,药物是否能够减少危险因素的室早数目,或抑制短阵室速发作,仅将侵入性检查适应于效果不好的顽固病人。

在电生理检查中,对IA类型药物反应最好,防止诱发率达20%~50%;即使不能完全防止诱发,也能减慢室速率,改善血液动力学的影响。长期口服普鲁卡因酰胺或奎尼丁取得良好效果,复发率低於10%。双异丙吡胺有负性变力作用限制其长期应用,尤其室速/室颤患者往往伴有左室功能障碍。IB型的慢心律或室安卡因疗效不满意。IC型、Ⅲ型药物效果较好,但又有致心律失常的副作用。除少数外,Ⅱ型或Ⅳ型药物很好,有防治作用。室速或室颤的药物用量一般较大,故目前多主张联合用药,以增强其药理作用,减轻其不良反应。在没有合用禁忌时,各种类型药物均可合用。

表5-7电生理检查诱发VT/VF后静脉给抗心律失常药物

| 作 者 | 能 够 控 制 | 不 能 控 制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 例数 | 复发 | 随诊月份 | 例数 | 复发 | 随诊月份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ruskin等,1982 | 36 | 2(5%) | 18 | 11 | 4(36%) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Kehoe等,1982 | 5 | 14 | 9 | 7(78%) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Roy等,1983 | 24 | 4(17%) | 18 | 9 | 3(33%) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

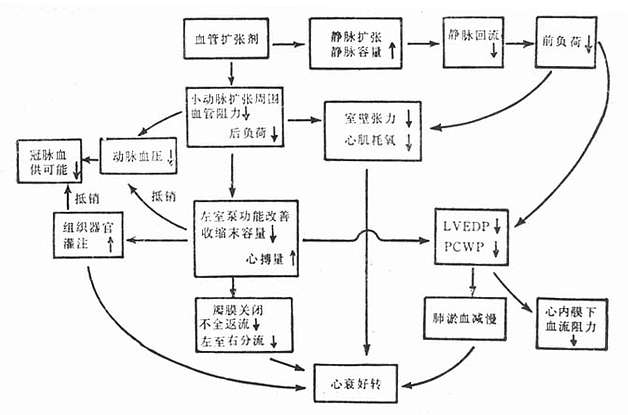

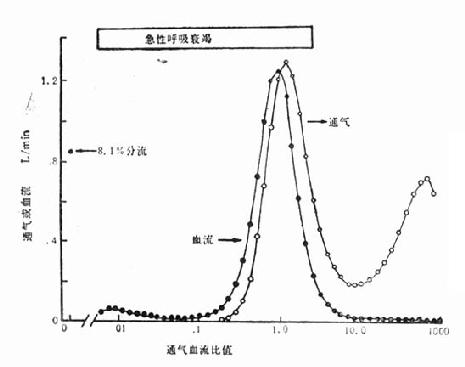

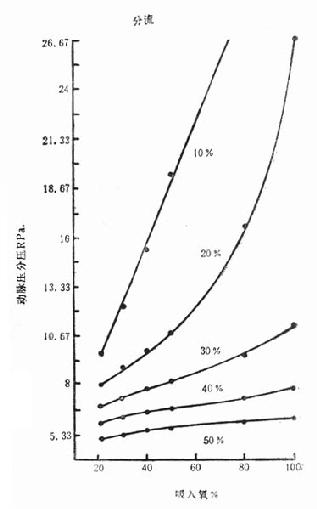

| Horowitz 39:137 [2]Forrester JS, et al: Medical therapy of acute myocardical infarction by application ofhemodynamic subsets. N Eng J Med1976;295:1135,1904 [3]Miller RR,et al: Pharmacologic mechanism for left ventricular unloading in congestiveheart failure:Differential effects of nitroprusside, phentolamine andnitroglycerine on cardic function and peripheral circulation . Cir Res 1976;39:127 [4]Colucci WS,et al: New positiveinotropic agents in the treatment of congestive heart failure.N Eng J Med 1986;314:290 [5]Ehrich DA,et al: The hemodynamic response to intraaortic ballon counterpulsation in patients with cardiogenic shock chmplicating acute myocardialinfarction. Am Heart J 1977;93:274 [6]Taylor GJ et al: Intravenous versus intracoronary streptokinase therapy foracute myocardial infarction in Community Hospital.Am J Cardiol 1984: 54:256 [7]Collen D et al: Coronary thrombosis with recombinant human tissure type plasminogen activator:Aprospective randomized, placebo controlled trial. Circulation 1984:70:1012 [8]Mathey DG et al: Intravenous use of urokinase in acute myocardial infarction.Am J Cardiol 1985;55:878 [9]ISAM Study Group: A prospective trial of intravenous streptokinase in acutemyocardial infaretion. N Eng J Med 1986;304:1465 [10]Schroder R et al: 急性心肌梗塞静脉注射链激酶的前瞻性双盲对照多中心试验:远期死亡率和发病率。国外医学心血管疾病分册1987;14:245 [11]Erbel R et al: 溶栓疗法与气囊扩张术。国外医学心血管疾病分册 1987;14:247 第17章 心绞痛心绞痛和急性心肌梗死属常见冠心病的两种类型,绝大多数由冠状动脉粥样硬化引起的管腔狭窄或闭塞,导致局部心肌灌注不足,可逆性心肌缺血为心绞痛,持久而严重的心肌缺血发展为心肌坏死,则为心肌梗死。两者是心脏病中常见急诊。 一、病理生理 冠状动脉供血不足,心肌氧的供求不平衡是心绞痛发作的病理生理基础。最常见的病理解剖变化为冠状脉粥样硬化引起的管腔狭窄或闭塞。冠状动脉三主支和左冠主支都可发生病变,2~3支同时有明显病变的不在少数,严重病变常见于前降支。心肌缺血的病理形态改变,临床症状和动脉狭窄的程度有时不完全一致。一般说来,较大分支的高度狭窄,如发展慢,有足够的时间利于侧支循环的建立和发展,可不至引起显著的供血不足。当较大分支迅速发生闭塞,如动脉内血栓形成,侧支循环来不及充分建立,相应区域的心肌产生严重缺血或血供完全中断而发生坏死,形成心肌梗死。较轻的供血不足,可不引起症状或引起相对性的心肌缺血,在一般活动时,心肌的血液供应尚可满足需要不产生症状;体力劳动或情绪激动时,心肌负荷增加,血供不能满足需要,暂时引起缺血,临床上表现为心绞痛,待休息以后,心肌氧的需要和血液供应又达到了平衡,心绞痛随之消失,称为劳力型心绞痛。 在冠状动脉供血不足发生的原理中,尚不应忽视冠状动脉痉挛的因素。虽然绝大多数心绞痛患者,死后解剖或冠状动脉造影,可见冠状动脉1支或2、3大支的高度狭窄,以至完全闭塞,但同样的病变也可见于无心绞痛的患者。相反地,在少数病例,虽然冠状动脉病变较轻,甚至无明显狭窄,却有心绞痛发作。冠状动脉确能发生可逆性痉挛,已在冠状动脉造影中得到反覆证实。 在劳力型心绞痛时,冠状动脉痉挛也有重要作用,心外膜冠状动脉痉挛可能引起完全或近乎完全性的管腔闭塞,从而表现为休息时心绞痛,也可因较轻程度的血管收缩,加上运动时血供需求的增加,表现运动诱发的心绞痛。大多数劳力型心绞痛除明显的冠状动脉粥样硬化,使运动耐量明显下降外,冠状动脉收缩可进一步诱发缺血。 不稳定型心绞痛介于劳力型心绞痛与心肌梗死之间的缺血综合征,无论休息时心绞痛或劳力型心绞痛均可发展为不稳定型心绞痛。其发生机制较为复杂,可能为粥样硬化损害迅速发展,粥样硬化斑块破裂、冠状动脉痉挛、血栓形成,或以上诸因素的综合。部分病例与血小板的激活有关,易发展为心肌梗死或猝死。 急性心肌梗死多数由病变处血栓形成引起,但冠状动脉长时间持续痉挛引起的病例已陆续有报道。 Conti认为ST段抬高,在冠状动脉正常或轻度狭窄的患者,多数是由冠状动脉痉挛引起;冠状动脉狭窄50%~70%的患者,冠状动脉痉挛仍可起重要作用;当冠状动脉狭窄70%~90%,血流淤滞、湍流,血小板聚集可引起冠状动脉进一步狭窄,但冠状动脉痉挛的可能作用不能完全排除;≥90%的冠状动脉狭窄,冠状动脉内血栓形成是急性缺血的主要原因,与冠状动脉痉挛无关。 二、临床表现 (一)心绞痛临床特点 心绞痛具有一些鲜明的特点,疼痛可轻可重,为一种压迫或紧缩感伴窒息或濒死的恐惧感,位于胸骨后或心前区,少数病例位于胸骨下端,甚至上腹部。疼痛向左上肢放射,沿前臂内侧达小指及无名指。有时可放射至颈部、咽部、下颌部、牙齿和舌尖,或向后放射至左肩胛部。体力劳动、情绪激动、饱餐后和迎冷风走路为常见的诱发原因。多在劳动的当时而不在劳动以后,停止劳动很快消失。情绪激动时常伴交感神经兴奋、儿茶酚胺排泌增加,与体力劳动一样,能使心率加快,血压升高,心肌氧需量增加,并可引起冠状动脉痉挛,冠脉血流量减少,心肌氧的供求不平衡更为明显。一般心绞痛发作持续数分钟,经休息或除去诱因后即能迅速停止,舌下含硝酸甘油能很快缓解。严重心绞痛发作时间较长,可达10min以上,伴恶心、呕吐、大汗,舌下含硝酸甘油疗效较差,属不稳定型心绞痛。 变异型心绞痛为1959年Prinzmetal等报告的一组与典型心绞痛有明显区别的心绞痛,占心绞痛的2%~10%。发作年龄较轻,疼痛性质、部位与典型心绞痛相同,但常在安静发作,与劳动情绪无关,痛较重而历时长。一次心绞痛常为一系列短阵发作,隔数分钟再发。常于一日之同一时间发作,尤以午夜至清晨好发,可发展成心肌梗死。发作时心电图呈下壁或前壁导联ST段暂时性抬高,凹面向上,T波高耸,偶见T波倒置,R波宽,S波减小或消失。可发生室性心律失常、心动过缓或房室传导阻滞。本症是冠状动脉主支轻度粥样硬化或完全正常的基础上发生痉挛,心肌供血突然减少所致。发作前常无血压升高、心率增快、氧需量未有增加。 (二)心绞痛分型 根据预后和治疗方法的不同,一般将心绞痛分为三型。 1.稳定型心绞痛 发作有一定诱因,发作频率、疼痛性质和程度在一段时间内稳定,是最常见的一种。不少患者经过一段时间后,发作次数减少,甚至停止发作。提示冠状动脉病变稳定,侧支循环有了充足的发展,心血管的神经调节功能有了改善。 2.不稳定型心绞痛 发作频率、强度和持续时间均较稳定型心绞痛为重,易发展为心肌梗死或猝死。 (1)新近发生的心绞痛:过去无心绞痛史或有过稳定型心绞痛,已数月以上未发作,近一个月内发作,其频率、强度尚未稳定。 (2)进行性心绞痛:3个月内疼痛的频率、强度、诱发因素经常变动,进行性加重。 (3)中间型急性冠状动脉缺血综合征:疼痛常在休息时发生,性质及持续时间介于心绞痛与心肌梗死之间,但无心肌梗死的心电图和血清酶的改变。 (4)心肌梗死后心绞痛:心肌梗死后1个月内发生的心绞痛,可发展为再梗或梗死扩展。 3.变异型心绞痛 疼痛剧烈,历时长者说明冠状动脉主支痉挛,也可发展为心肌梗死。 (三)1979年WHO发表的冠心病命名和诊断标准 将心绞痛分为两大类。 1.奋力型心绞痛 由劳动引起心脏负荷增加,心肌氧需量上升。 2.自发型心绞痛 休息时发作,发作时心电图出现短暂的ST段抬高或压低,主要由冠状动脉痉挛引起,常不伴心肌氧需量的增加。 三、诊断 对胸痛或胸闷是否为心绞痛常根据病史中心绞痛的鲜明特点加以考虑。了解疼痛性质、部位(包括放射部位)、诱发因素、持续时间、缓解方式、对硝酸甘油舌下含的效应,结合年龄和冠心病的易患因素(高血压、高脂血症、糖尿病、吸烟)加以判断。日常医疗工作中不典型的心绞痛或含糊不清的胸痛、胸闷较多,很难下诊断。 心电图是诊断检查心绞痛的重要手段,包括常规休息时心电图,连续监测心电图和运动负荷心电图,急诊时则做常规休息心电图。 多数病例心绞痛发作时心电图可以有缺血或各种心律失常改变,但有少数病例症状典型而心电图无明显改变。国内诊断标准:①缺血型ST段改变呈水平型下降>0.05mV,如为下垂型则ST与R波的夹角>90°;②T波倒置或较原来加深,偶见原来倒置的T波变为直立,以上ST段及T波的改变在I、aVL、V3~6导联有意义;③各种心律失常,如频发室早、阵发性心动过速、房颤或传导阻滞及一过性心动过缓等。变异型心绞痛发作时的心电图改变主要为ST段暂时性抬高。 心绞痛不发作时心电图可以完全正常,冠状动脉病变较重者,可出现上述发作时的改变。有心肌梗死史者,则示陈旧性心肌梗死的图形。 四、特殊检查 如心绞痛症状可疑,休息时心电图正常或其意义不明确,则可做下列特殊检查,一般不在急诊室进行。这些特殊检查除能判断胸痛或胸闷是否为心绞痛外,还能了解冠心病的病变程度和预后。 (一)心电图运动试验 早期采用双倍二级梯运动试验,因运动负荷小,影响因素多,已被次极量分级运动试验所代替。次极量分级运动试验是按年龄、性别达到预计最大心率的85%为统一要求标准。有活动平板试验和踏车试验两种。活动平板试验以板的转速和坡度调节运动量,3min为一级。踏车运动试验是在可以调节并有仪表随时记录运动功量的固定自行车上分级增加运动量,功量以kg/min来计算。运动中经常用示波器观察心率、心电图和测血压。如已达到按年龄、性别估计的统一心率,或出现明显的心肌缺血症状或心电图改变、血压下降,严重时心律失常、极度疲乏、呼吸困难等,则应停止运动。诊断冠心病的敏感性为78%~85%,特异性为90%~93%。目前多采用Bruce阳性标准:ST段下降或抬高等于或大于0.1mV,5~10min运动停止后仍不能恢复到原有心率。禁忌证有严重高血压[>24/14.7kPa(180/110mmHg)]、不稳型心绞痛、心肌梗死的急性期。 (二)放射性核素检查 1.201Tl心肌灌注显象201Tl随冠脉血流很快被心肌所摄取,可以了解心绞痛患者心肌供血情况。采用201Tl心肌灌注显象,安静时大部分都正常,运动负荷试验后出现一时性心肌显象的缺损或稀疏缺血区,可提高检查的阳性率。 2.放射性核素心腔造影 静脉注射焦磷酸亚锡,被红细胞吸附后,再注射99mTc,红细胞标记上放射性核素,心腔内血池显影,可显示室壁局部运动和左室射血分数。放射性核素心腔造影运动试验的异常变化可在心电图ST段异常出现之前或完全正常者中出现,故敏感性较心电图运动试验为高。 (三)维超声心动图 冠心病患者的主要表现为室间隔、左室壁运动幅度节段性减弱或消失。收缩功能和舒张功能受损,后者常早于前者。运动负荷试验借助电子计算机,对各个节段的室壁活动幅度作运动前、后比较,可以增高其敏感性。 (四)选择性冠脉造影 国外自60年代逐渐普及,国内也在开展。用特制的心导管经股动脉或右肱动脉送到主动脉根部,分别插入左、右冠状动脉口,注入少量造影剂,使左、右冠状动脉及其主要分支得到清楚的显影。以左前斜与右前斜两个平面进行电影摄影,可发现各支动脉狭窄性病变的部位及程度。常先做左心室造影以分析左室收缩功能。冠状动脉造影主要指征为:①心绞痛程度较重,内科治疗疗效不满意,需明确动脉病变情况,以考虑冠脉腔内成形术或搭桥手术;②胸痛疑似心绞痛不能确诊者。 (五)激发试验 对变异型心绞痛或疑有冠脉痉挛者,运动负荷试验常阴性,可考虑激发试验。 1.麦角新碱激发试验 静脉推注马来酸麦角新碱,每次剂量递增0.025mg开始,0.05mg~0.075mg 、0.10mg、0.15mg、0.20mg、0.30mg,每次间歇时间为15min,出现ST抬高、心律失常、心绞痛、胸闷为阳性,并立即口含或静脉滴注硝酸甘油以对抗之。偶有痉挛可使冠脉完全闭塞,导致室颤、急性心肌梗死、猝死者,应严格掌握适应证。并需有抢救设备和措施,最好具有冠状动脉造影条件,必要时直接向冠脉内注射硝酸甘油。 2.过度换气试验 先让患者休息2~3min,然后进行深而快地呼吸5min,在进行过度换气的过程中和停止后的2~3min内,监测心电图和有无胸痛,如出现心肌缺血改变(ST抬高和心绞痛)立即做血气分析。多数患者在过度换气后2~3min出现轻度头痛,手脚发麻,停止过度换气后消失。动脉血pH从7.43上升到7.66,PCO2从5.33kPa(40mmHg)下降至2.93kPa(22mmHg)。 经以上特殊检查可将心绞痛分为高危者和低危者。高危者分级运动测验运动时限短,不能达到Bruce方案的第1级,最高心率小于或等于120次/min,收缩压降低幅度大于或等于1.33kPa(10mmHg),早期出现或持久存在ST压低小于或等于2mm;201Tl心肌灌注显象,运动或药物负荷试验出现广泛严重或可逆性灌注缺损;放射性核素造影运动射血分数降低,运动幅度减弱。低危者分级运动试验运动时限长,能达到Bruce方案第4级以上,最高心率大于或等于160次/min,ST段无明显移位;负荷201Tl显象未见异常,放射性核素心腔造影运动射血分数>50%。缺血时心电图ST段抬高和压低的心绞痛患者预后不同;ST段压低者,年龄大,有较长时心绞痛综合征史,其病死率较ST段抬高者为高,有着广泛的严重冠脉病变或左主干冠脉病变。ST段抬高者常提示局部血流量减少,可能为一支冠脉病变,多为良性,预后较好。 五、鉴别诊断 心绞痛发作应与下列急性胸痛疾病鉴别。 (一)急性心包炎 常有畏寒、发热,查体可有心包摩擦音。 (二)主动脉夹层动脉瘤 刀割样胸痛常涉及后背。二维超声心动图有助诊断。 (三)急性肺梗死 常伴呼吸困难、晕厥或休克,心电图示右室负荷过重或动态改变。X线胸片有利于诊断。 (四)带状疱疹早期 通过短期观察,发现特殊分布部位的皮疹可明确诊断。 (五)其他疾病 包括肋软骨炎、食管痉挛和食管裂孔疝等。 六、治疗 (一)一般治疗 立即停止活动,安静休息。医生要耐心了解病情,取得患者合作,予以解释和安慰。做心电图检查,对疼痛严重或较持久者,应给予心脏监护,以防发生猝死或及早发现各种严重心律失常。 (二)药物治疗 1.终止发作 可舌下含用硝酸甘油片0.3~0.6mg,1~2min内即可缓解,作用持续约30min,也可舌下含二硝酸异山梨醇(消心痛)片 2.5~5mg,常于2~3min内见效,维持约2h。初用该类药物时,患者常出现不同程度的头痛、颜面潮红。使用久后,逐渐减轻或消失,医生应事前做好解释。心绞痛患者随时可发生疼痛,应常随身备带此药。该药不仅能制止或减少心绞痛的发作,并能防止由于缺血引起的心肌损害和严重心律失常,还可防止防绞痛的发生。对剧烈心绞痛或疑有冠状动脉痉挛者,可静脉滴注硝酸甘油,从20μg/min开始,可增加至200μg/min,点滴过程中,注意勿使血压过低。 2.预防发作 常用药物有硝酸酯、β受体阻滞剂和钙拮抗剂。 (1)硝酸酯制剂:用于治疗心绞痛已久,疗效显著而明确,硝酸甘油应用颇广。其基本药理作用是使平滑肌松弛,动脉和静脉扩张,静脉扩张较动脉扩张明显,心脏前、后负荷减轻,心肌氧耗量降低。冠状静脉扩张后,冠脉流量增加,心肌氧的供求得以平衡。硝酸酯对血管张力较高者如心绞痛发作时,扩张作用较强。对心外膜冠脉的扩张强于腔内小动脉的扩张,从而避免了缺血区的“窃血”现象的发生。硝酸酯类有多种,硝酸甘油作用快而短,二硝酸异山梨醇作用较慢而较长。现已制成多种长效硝酸甘油出售,有含缓慢释放的微粒胶囊和经皮肤吸收的贴剂。近10年来硝酸甘油敷贴治疗引起了很大的兴趣,硝酸甘油分子小,敷贴后持续地迅速穿过皮肤,完全避免首次通过代谢,可长时间保持必要的血药浓度。经硝酸甘油敷贴治疗后,运动耐量增加,心绞痛发作减轻,且副作用轻微。24h内贴敷2.5~10mg,从小剂量开始,逐渐调整到所需的合适剂量,多数贴敷5mg/24h即足。二硝酸异山梨醇口服5~10mg,10~15min内起作用,维持4~5h,第4~6h一次。 (2)β肾上腺素能阻滞剂:已被证明是十分安全有效的抗心绞痛药物。其作用机制主要通过减慢心率、减弱心肌收缩力及降低动脉压以减少心肌耗氧量。与硝酸酯制剂联合应用,起协同作用。在控制心绞痛方面颇有效,并有抗心律失常作用。心脏选择性β阻滞剂,主要作用于心脏的β1受体,较少作用于β2受体。国内常用的氨酰心安为长效抗心绞痛药物,口服每次25~50mg,每日1~2次。为治疗心绞痛,一般所用β阻滞剂均为口服。因个体差异较大,宜从小剂量开始,根据疗效、心率、血压,逐步加大剂量。要求在用药的情况下,休息时心率低于60次/min,中等量的运动,心率增加低于20次/min。国内所用剂量心得安为每次10~40mg,每日3次。 (3)钙拮抗剂:对治疗心绞痛有效,临床上应有最广泛的制剂有硝苯吡啶、异搏停和硫氮 3.不同类型心绞痛的药物治疗 (1)慢性稳定型心绞痛:属劳力型心绞痛;由氧耗量增加引起。运动时,血中儿茶酚胺增高,通过α受体使冠状动态收缩。所以在治疗上除考虑除低氧耗量外,应同时加用冠状动脉扩张药,以阻止狭窄的冠状动脉进一步狭窄。常用硝酸酯类、钙拮抗制,可单独或联合β阻滞剂。 (2)不稳定型心绞痛:属混合型心绞痛,增加氧耗量和自发性血管痉挛均可诱发,根据临床表现和预后分为低危组和高危组。①低危组:包括新近出现的进行性心绞痛或慢性稳定型心绞痛突然加重,但无心电图改变。这类患者预后较好,应口服多种抗心绞痛药物,硝酸酯、钙拮抗剂或(和)β阻滞剂,并用阿司匹林。预防休息时心绞痛复发,可给硝酸甘油长效制剂或经皮肤吸收的贴剂。②高危组:包括静息心绞痛伴有或原有ST段改变。剧烈心绞痛持续时间较长的中间型急性冠状动脉缺血综合征,其预后差,心肌梗死发生率和病死率高,应入院积极治疗。仅用钙拮抗剂是不够的,可加用静脉滴注硝酸甘油和肝素,有主张用阿司匹林100~150mg/d,加用肝素钙皮下给药7500IU,每12h一次。有人报告用氨酰心安和肝素静脉用药治疗不稳型心绞痛,心肌梗死发生率和病死率显著降低。 (3)变异型心绞痛:血管痉挛型心绞痛,钙拮抗剂疗效好。多中心研究硝苯吡啶或硫氮 有些冠状动脉痉挛患者,舌下含硝酸甘油或静脉用硝酸甘油不能缓解,多见于冠状动脉造影时导管刺激或激发试验引起。可经导管将小剂量硝酸甘油(25~200μg)直接注入痉挛的冠状动脉内。 (金兰) 参考文献 [1]Taylor SH: The role of transdermal nitroglycerin in the treatment of coronary artery disease, Am HeartJ 1986;112:197 [2]Kaski JC et al: Improved coronary supply:Prevailling mechanism of nitrates inchronic stable angina.Am Heart J 1985;110:238 [3]Gill JB et al: Improved left ventricular performance during exercise withverapamil or nifedipine in patients with chronic stable angina.Am Heart J1987;113:700 [4]Nennis PH et al: Effort angina with adequate B-receptor blockade:Comparisonwith diltiazem alone and combination.JACC 1986;7:329 [5]Farhi J et al: The broad spectrum of unstable angina pectoris and itsimplications for future controlled trials.Am J Cardiol 1986;58:547 [6]Veterans Administration Cooperative Study. Protective effect of aspirin againstacute myocardial infarction and death in men with unstable angain.New Eng J Med1983;309:396 [7]White HD et al:Addition ofnifedipine to maximal nitrate and B-adrenoreceptor blocker therapy in coronaryartery disease.Am J Cardiol 1985;55:1303 [8]Hill JA et al: Randomized double-blind comparison of nifedipine and isosorbiddinitrate therapy in variant angina pectoris due to coronary spasm.Am Heart J1982;103:44 [9]Prida XE et al: Comparison of diltiazem and nifedipine alone and in combinationin patients with coronary artery spasm.JACC 1987;9:421 [10]Pepine CJ et al: Action of intracoronary nitroglycerin in refactory arteryspasm.Circulation 1982;65:411 [11]Conti CR:Definition,prevalence and diagnosis. Coronary spasm.p3,Marcel DekkerInc.New York 1986 第18章 高血压危象的急诊处理一、概述 高血压可分为良性和恶性两型。恶性又称急进型高血压,舒张压很高,引起肾脏坏死性小动脉炎,氮质血症,如不治疗,大约一年死亡。恶性高血压在原发性高血压中发生率为1%。 1914年Volhard和Fahr首先阐述了恶性高血压的临床表现和病理改变,以后Keith等进一步描述了恶性高血压时视网膜出血、渗出和视乳头水肿等眼底改变。在有效的聊压药应用之前,恶性高血压发生率高,舒张压大于15.35kPa(115mmHg)者,如不予降压治疗,10%~20%病人可发生恶性高血压。恶性高血压的病死率也高,25%以下存活1年,5年存活率仅1%,多数死于肾功能衰竭。目前有效的降压药应用于临床,恶性高血压的发生率下降,病死率亦降低。有效治疗后,70%以上可存活1年,50%存活5年。 恶性高血压时,舒张压常大于17.3kPa(130mmHg),有眼底视网膜渗出、出血,常有视乳头水肿,日期肾功能可能正常,数周后可出现肾功能衰竭。当恶性高血压血压突然升高,病情急剧恶化而危及生命时称高血压危象。高血压危象是以舒张压突然升高达18.7kPa(140mmHg)以上或更高为特征,收缩压相应升高达33.3kPa(250mmHg)以上。血压极度升高以至发生致命的血管坏死。高血压危象可发生在缓慢型或急进型高血压,也可发生在过去血压完全正常者,多为急性肾小球肾炎。原有慢性高血压者发生高血压危象,多为慢性肾小球肾炎、肾盂肾炎或结缔组织病。肾血管性高血压或嗜铬细胞瘤也可以发生高血压危象。由于原发性高血压占高血压的90%以上,故高血压危象也以原发性高血压为多。 二、高血压危象分型 (一)高血压脑病 血压突然急剧升高,发生严重血管病变导致脑水肿,出现神经系统症状,头痛为最初主诉,伴呕吐、视力障碍、视乳头水肿、神志改变,出现病理征、惊厥、昏迷等。脑脊液压力可高达3.92kPa(400mmH2O),蛋白增加。经有效的降压治疗,血压下降,症状可迅速缓解。 (二)高血压危象伴颅内出血 包括脑出血或蛛网膜下腔出血。 (三)儿茶酚胺突然释放所致高血压危象 见于嗜铬细胞瘤。肿瘤可产生和释放大量去甲基肾上腺素和肾上腺素,常见的肿瘤部位在肾上腺髓质,也可在其他具有嗜铬组织的部位,如主动脉分叉、胸腹部交感神经节等。表现为血压急剧升高,伴心动过速、头痛、苍白、大汗、麻木、手足发冷。发作持续数分钟至数小时。某些病人发作有刺激诱因,如情绪激动、运动、按压肿瘤、排尿、喷嚏等。发作间歇可无症状。通过发作时尿儿茶酚胺代谢产物VMA和血儿茶酚胺的测定可确诊此病。 (四)高血压危象伴急性肺水肿 (五)高血压危象伴肾脏损害 (六)高血压危象伴主动脉夹层动脉瘤 (七)妊娠高血压综合征 妊娠后期出现高血压、蛋白尿和水肿,严重时发生子痫。 三、病理生理 (一)高血压脑病 包括两个过程,一为功能性改变,即脑血管扩张,过多的脑血流灌注脑组织,引起高血压脑病;另一为器质性改变,即动脉壁急性损伤,纤维蛋白样坏死。这两个过程发生在血压极度升高之后,尚无肾素或其他体液因素参与时。经动物和临床研究,发现血压下降时血管扩张,血压上升时血管收缩,通过自动调节机制维持恒定的脑血流量。但当平均动脉压超过24kPa(180mmHg),自动调节机制丧失,收缩的血管突然扩张,脑血流量过多,液体从血管溢出,导致脑水肿和高血压脑病。脑循环自动调节的平均血压阈值正常者为16kPa(120mmHg),而高血压者为24kPa(平均血压=舒张压+1/3脉压),故正常人血压稍升高就发生高血压脑病,而慢性高血压者血压升得很高时才出现高血压脑病,在发生急性血管损伤时血压上升的速度比升高的程度更为重要。 (二)小动脉病变 肾脏和其他脏器的动脉和小动脉急性血管病变,内膜损伤,促使血小板聚集,纤维蛋白沉积,内膜细胞增生,微血管血栓形成。 (三)肾损害 严重高血压引起肾血管损害,造成肾缺血,通过肾素-血管紧张素系统,肾素分泌增加,使血管收缩,醛固酮分泌增加,血容量增多从而使血压更高。 (四)微血管内凝血 微血管溶血性贫血,伴红细胞破碎和血管内凝血。 (五)妊娠高血压综合征 经动物实验和临床观察发现,妊娠时子宫胎盘血流灌注减少,使前列腺素(PGE)在子宫合成减少,从而促使肾素分泌增加,通过血管紧张素系统使血压升高。妊娠中毒症出现蛋白尿时,经肾活检发现纤维蛋白和免疫球蛋白沉积在肾小球,从而认为肾脏损害由免疫机制所致。有人认为抗胎盘抗体可能为此免疫反应的原因,此观点虽未被普遍接受,但为探索妊娠中毒症的机理开辟了一条新的途径。 四、临床表现 (一)血压 舒张压高于17.3kPa(130mmHg),血压突然升高,病程进展急剧。 (二)眼底视网膜病变 出血、渗出或(和)视乳头水肿。 (三)神经系统表现 头痛、嗜睡、抽搐、昏迷。 (四)心脏 心脏增大,可出现急性左心衰竭。 (五)肾脏 少尿、氮质血症、尿毒症的表现。 (六)胃肠道 有恶心,呕吐。 高血压危象如不及时治疗,患者迅速死于脑损害,更多病人死于肾功能衰竭。如及时治疗,血压下降,高血压脑病恢复。恶性高血压的预后与肾脏损害程度密切相关,一组恶性高血压资料表明尿素氮低于180mg/L,5年存活率为64%;尿素氮高于180mg/L者,5年存活率仅23%。 五、高血压危象的治疗原则 (一)应尽快使血压下降 做到迅速、安全、有效。至于血压下降程度则因人而异,如肾功能正常,无脑血管病或冠心病者则血压可降至正常。但如病人为60岁以上高龄,有冠心病,或脑血管病,或肾功能不全,血压下降过快过猛可导致冠状动脉或脑动脉供血不足或少尿,其安全的血压水平是21.3~24.0/13.3~14.7kPa(160~180/100~110mmHg)。开始时降压药剂量宜小,使舒张压降至16.0kPa(120mmHg) 。密切观察是否有神经系统症状,心输出量降低,少尿等现象。然后逐渐增加剂量,使舒张压降至14.7kPa(110mmHg)。1~2日内逐渐降至13.3kPa(100mmHg),应使病人能够耐受血压下降的速度。静脉用药者1~2天内应加上口服降压药,争取短期内停用静脉给药。如一药无效可合并用药以提高疗效减少副作用。 (二)根据病情选择用药 以适宜的速度达到降压目的。硝普钠数秒钟起作用,低压唑数分钟起作用,利血平、甲基多巴、长压定数小时起作用。高血压危象时常用的降压药作用时间及优、缺点见表18-1。其中以硝普钠最为理想,无条件用硝普钠时,可静注低压唑,如病情不十分紧急,可肌注利血平。 表18-1 几种胃肠道外给药的降压药的比较

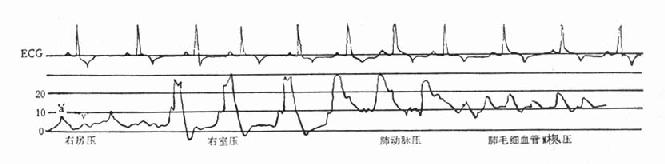

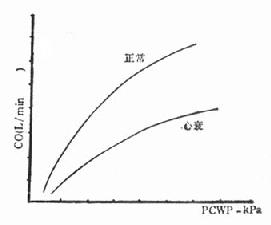

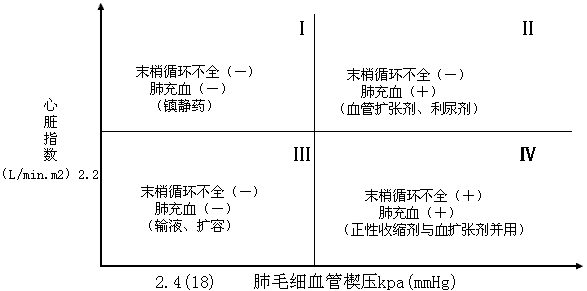

(三)监护 病人以在CCU或ICU治疗为宜,以获得密切的监测,避免脱水或补液过多,前者可引起肾前性氮质血症,后者可使血压进一步升高,并可引起心力衰竭。 (四)防治脑水肿 高血压脑病时加用脱水剂甘露醇、速尿等治疗;脑水肿、惊厥者镇静止惊,如肌注苯巴比妥钠、安定、水合氯醛灌肠等。 (五)抗心衰 合并急性左心衰竭时予强心、利尿及扩血管治疗,选用硝普钠最为理想。 (六)合并氮质血症者 应予血液透析治疗。 (七)嗜铬细胞瘤合并高血压危象时 由于瘤体分泌大量儿茶酚胺引起血压急剧升高,手术前应选用α受体阻滞剂酚妥拉明降低血压。 (八)合并妊娠高征时 早期通过限制活动和盐的摄入足以增加子宫、胎盘和肾的血流。如蛋白尿加重、血压升高、视力下降、尿量减少,体重增加或头痛应住院治疗,尤其是头痛应引起重视,提示可能发生子痫,在子痫发生之前应终止妊娠。若病人发生子痫,应静脉注射硫酸镁(10%10ml),给予镇静剂(以安定较适宜,必要时静注10~20mg)、中枢神经抑制剂,患者应绝对卧床休息,避免激惹而再度发生子痫。舒张压大于或等于15.35kPa(115mmHg)者应积极降压治疗。子痫发生后应延缓分娩,以子痫停止发作24~48h分娩为宜。 (九)恶性高血压 往往迅速发生高血压危象,必须积极治疗,根据临床症状的轻重决定降压速度。病情危急的恶性高血压,舒张压高于20kPa(150mmHg),需数小时内下降,而处在恶性高血压早期,病情尚不十分危急,血压可在数天内下降,可口服或间断静脉给药。恶性高血压伴氮质血症者即使积极治疗,远期存活率仍低,故应在肾功能损害前积极降压治疗。恶性高血压出现栓塞性微血管病变、血管内膜损伤、血小板聚集、纤维蛋白沉积、内膜细胞增生导致肾小动脉狭窄,氮质血症,故有人提出溶栓和抗凝治疗可减少或抑制内膜增生。恶性高血压75%患者起病时有体重下降,由于丢钠、丢水之故,尿内丢钠500mmol/d,1/3病人有低钠血症,故对体重下降的恶性高血压病人不宜限制钠盐摄入,因为低钠可促使肾素分泌,加重恶性高血压的血管病变。 六、几种常用的高血压急症降压药 (一)胃肠道以外用药 1.硝普钠 硝普钠为强有力的血管扩张剂,作用迅速,调节滴速可使血压满意地控制在预期水平,停药后血压迅速上升,故不至于发生低血压。静脉点滴数为50~400μg/min,适用于高血压脑病、主动脉夹层动脉瘤、恶性高血压。由于硝普钠降低心脏的前、后负荷,对高血压危象合并左心衰竭者尤为适宜。在无条件监测硝普钠的代谢产物硫氰酸盐的血浓度时,应用硝普钠不宜超过1周,一般数天之后尽早改为口服降压药,因为硫氰酸盐可引起神经系统中毒反应。 2.低压唑 低压唑亦为强有力的血管扩张剂,降压作用迅速。过去主张一次静脉注射300mg,目前推荐分次注射,每次75或150mg,以避免血压下降过低。 3.利血平 为中枢及周围性交感神经阻滞剂,以耗竭交感神经末梢的去甲肾上腺素为主要作用。用于恶性高血压尚无高血压危象立即危及生命者,可肌注0.5~1mg。作用较慢,常需数小时才能达到血压下降。 (二)口服降压药 高血压危象时胃肠道以外应用降压药使血压下降后应尽快改用口服降压药,对顽固的高血压可选用以下药物。 1.巯甲基丙脯氨酸(Captopril) 为血管紧张素转换酶抑制剂,抑制血管紧张素Ⅱ的产生,使血管扩张,外围阻力降低,血压下降,同时又减少醛固酮分泌,排钠保钾有利于降低血压。与利尿剂合用降压效果更好,并可弥补利尿剂排钾导致低血钾的副作用。剂量为25~100mg,一日3次,口服。口服后20~30min降压作用达高峰。该药对高肾素性肾血管性高血压疗效更为满意。巯甲基丙脯氨酸可降低肌酐清除率,从而使BUN和肌酐上升,需加注意。不良反应有皮疹、蛋白尿、粒细胞减少等。 2.长压定(Minoxidil) 为血管扩张剂,适用于顽固性高血压。该药不影响肾血流量和肾小球过滤率,可用于肾功能不全者。剂量为2.5~40mg/d。副作用有多毛、水钠潴留,此为不能长期坚持服用的原因。亦可反射性引起心动过速。 3.哌唑嗪(Prazosin) α受体阻滞剂,扩张血管降低外周阻力。对心排出量、心率、肾血流量和肾小球过滤率影响不大。口服1~2h血浆浓度达高峰。据点为位置性低血压,故首剂不宜太大以免发生低血压,第一剂可在睡前口服0.5mg,以后逐渐加量,从1mg,一日3次开始,降压剂量为3~20mg/d。 4.钙拮抗剂 抑制钙离子进入血管平滑肌细胞,抑制血管平滑肌收缩,导致血管扩张血压下降。1976年Aloki等首次证实硝苯吡啶治疗恶性高血压有效,以后陆续有21位作者用硝苯吡啶治疗高血压急症和严重高血压共439例,发现口服硝苯吡啶10~20mg后血压下降24%,口服30min达最大降压作用,持续3~5h。98%病人血压降至预期水平,认为该药对高血压急症患者可迅速、有效而且安全地降低血压,尤其适用于心绞痛伴高血压危象者。缺点是血管扩张引起头晕、头痛、反射性心动过速、水肿,起效迅速而强烈时可导致低血压,对某些病人可能加重脑水肿和高血压脑病。 5.氨酰心安(Atenolol) 为心脏选择性β受体阻滞剂。Bannan等证实口服氨酰心安100mg治疗血压高于26.7/17.3kPa(200/130mmHg)的严重高血压患者,12h内血压逐渐下降,收缩力下降7.47kPa(56mmHg),舒张压下降5.33kPa(40mmHg),而无副作用。认为氨酰心安适用于需迅速降压而又不能过猛以至引起心脑肾缺血的病人。口服剂量为25~100mg,一日1次,缺点为可引起心动过缓。 (朱文玲) 参考文献 [1] Pickering G:Reversibility ofmalignant hypertension.Lancet 1971;1:413 [2] Strandgaard S,et al: Autoregulationof brain circulation in severe arterial hypertension.Brit Med J1973;1:507 [3] Strandgaard S: Autoregulationof cerebral blood flow in hypertension patients.Circulation1976;53:720 [4] Beilin LJ,et al: High arterial pressure versus humaral factors inthe pathogenesis of the vascular lesions of malignanthypertension.Clin Scie Molec Med 1977;52:111 [5] Ferris TF: Toximia ofpregnancy: A model of humanhypertension. Cardiovasc Med 1977;2:877 [6] Birkeland SA,et al: A stateof mother-fetus immune inbalance.Lancet 1979;2:720 [7] Pagani M,et al: Hemodynamiceffects of intravenons sodium nitroprusside in the concious dog.Circulation1978;57:144 [8] Tuzel LH:Sodiumnitroprusside.A review of its clinical effectiveness as a hypotensive agent, JClin Pharmacol 1974;14:494 [9] The Lancet,Captopril:Benefitsand risks in severe hypertension.Lancet 1980;2:129 [10] Mitchell HC, et al:Long termtreatment of refractory hypertensive patients with Minoxidil.JAMA 1978;239:2131 [11] Brogden RN,et al:Prazosin: Areview of its pharmacological properties and therapeutic efficacy inhypertension. Drugs 1977;14:163 [12] Houston MC,et al:Treatmentof hypertensive urgencies and emergencies with Nifedipine.Am Heart J1986;111:963 [13] Bannan CT,et al: Emergencytreatment of high blood pressure with oralAtenolol. Br Med J 1981;282:1757 第19章 急性心力衰竭心力衰竭系心脏的排血量(cardiacoutput,CO)不能满足人体日常活动和机体代谢需要所出现的一种病理生理过程。多见于心脏病发展到一定严重程度,CO下降所致。某些患者,如甲状腺功能亢进、严重贫血和动静脉瘘等,即使心脏功能无明显降低,CO正常或相应增加,亦不能满足需求,而出现心力衰竭。因此心力衰竭可以认为是“供”与“需”之间的矛循所引起的临床综合征。 由于心肌收缩力减弱而致的心力衰竭称心肌衰竭;当心肌收缩力减弱严重,同时伴有心源性休克时亦称泵衰竭。 第一节 心脏泵功能的调节引起心力衰竭的原因很多,因为心脏泵功能是受很多因素调节的。 一、心脏的前负荷 亦称容量负荷。系心脏收缩前所承受的负荷,相当于回心血量或心室舒张末期的血容量(ventricular end-diastolic volume,VEDV)及其产生的压力(ventricular end-diastolic pressure,VEDP)(请参看第2章第一节)。 临床测定VEDP方便,可用以估计心肌初长度。自周围大静脉将漂浮导管顶端经右心房、右心室送入肺小动脉末端,测定肺毛细血管楔压(pulmonary capillary wedge pressure,PCWP),在无原发性肺部疾患和心脏机械性梗阻时,PCWP与左房压 (left atrial pressure,LAP)和左室舒张终末压(left ventricular end-diastolic pressure,LVEDP)近似相等,以此作为心脏前负荷的指标,反映左室功能。PCWP的正常值为0.8~1.6kPa(6~12mmHg);达2.0~2.67kPa(15~20mmHg)时,心脏处于最佳充盈状态,CO增加到最大限度;超过2.67kPa(20mmHg),则心肌收缩力反而下降,加之扩大的心室对氧和能量的消耗增加,致CO下降,并出现肺充血和左心衰竭的一些表现。PCWP升高是左室衰竭的最早的血液动力学改变。 二、心肌收缩性 指与心脏负荷无关的心室收缩能力(参看第2章第一节)。 心力衰竭患者交感神经兴奋性增高,构成机体应激时的首要调节机制。患者血中儿茶酚胺含量增加,与心肌细胞膜的β受体结合,使膜的慢通道开放,促使Ca2+内流,加之增快肌质网摄取和释放Ca2+的速度,故可代偿地增加心肌收缩力。 三、心脏的后负荷 亦称压力负荷。系心肌收缩排血时所受负荷,即心室射血阻抗(参看第2章第一节)。 四、心率 在一定范围内,心率加快,CO增加,轻度心力衰竭患者可藉以维持CO达到或接近正常水平。但是,心室舒张期随心率增加而相应缩短。当心率过快(>150次/min)时,则心室舒张期过短,充盈量过低,致心肌收缩力下降,CO反见减少。加之心率增快致心肌的氧和能量消耗增加,可致心力衰竭。心率显著过缓时,虽然每搏排出量(stroke volume ,SV)增加,但心脏指数(cardiac index,CI) 降低,亦可致心力衰竭。 五、心室收缩的协调性 心室收缩时室壁运动协调亦是维持正常CO的重要因素之一,此对冠心病、尤其是心肌梗死患者的心功能尤显重要。心肌缺血、心肌梗死时,可出现心肌局部运动减弱或消失,运动不同步甚至形成矛盾运动,使心室收缩失去协调性,患者CO降低(参看第2章第一节)。 第二节 急性心力衰竭的病因心力衰竭根据其发生的速度分为急性心力衰竭和慢性心力衰竭。急性心力衰竭以急性左心衰竭最常见,严重者表现为急性肺水肿。右心室对压力负荷的耐受性较差,各种引起肺血管阻力增加的疾患均可诱发右心衰竭,临床上右心衰竭常继发于左心衰竭。 一、急性肺水肿(一)心源性肺水肿 1.左室功能障碍 常见于急性心肌梗死、急性心肌炎和肥厚型心肌病等。冠状动脉粥样硬化所致的急性心肌梗死是急性肺水肿的常见原因,多为大面积或广泛的心肌梗死,一般梗死面积在25%以上。当梗死面积达40%,则左室射血分数(left ventricular ejection fraction,LVEF)由正常的0.66±0.10降至0.40,可出现心源性休克。前壁梗死面积常大于下壁和后壁,故易合并左心衰竭。鉴于梗死部位心肌多丧失收缩功能,甚至向外膨出,故左室心肌收缩力减弱,伴室壁运动障碍,LVEDP增加,SV和CO降低。 各种原因的心肌炎均可引起心肌纤维损害。如果损伤严重或病情发展迅速,使心肌收缩力显著下降,终致心肌衰竭。 肥厚型心肌病者室间隔呈非对称性肥厚,和肥厚的左室其他部位不成比例,可伴有流出道梗阻。患者心室僵硬度增加,即△P/△V增加,其中△P为压力变化,△V为容量变化。心室舒张受限且左室腔形状可能异常。其主要的血液动力学异常是心室充盈障碍,LVEDP多增加。加之室壁运动不协调,故当合并快速性心律失常、舒张期显著缩短、左室充盈显著受限时,则LAP急性升高,致急性肺水肿。 2. 心脏负荷过重 (1)前负荷过重:常见于某些病因引起的急性主动脉瓣关闭不全或二尖瓣关闭不全,如乳头肌急性缺血或坏死、腱索的严重损伤或断裂、感染性心内膜炎所致的瓣膜穿孔或破裂等,以及某些有分流的先天性心脏病。此时左室收缩力无减弱,但由于急性血液返流,左侧心腔容量负荷过重,LVEDP和(或)LAP升高,待肺静脉和肺毛细血管压升高至一定程度时,即可引起急性肺水肿。某些左向右分流的先天性心血管病,如房、室间隔缺损和动脉导管未闭等,当分流量大时,右心容量负荷明显增加,肺循环淤血致肺毛细血管压升高,亦可产生肺水肿。 某些心外疾患,如甲状腺功能亢进、脚气病、严重贫血、动静脉瘘和嗜铬细胞瘤等,由于血容量过多或循环速度加快致回心血量增加,CO代偿性增加,心搏功(strok work,SW)增加,但心肌的能量供给不足,亦可引起左心衰竭。 (2)后负荷过重:高血压、主动脉口狭窄等均可使左室压力负荷增加。急性左心衰竭主要发生于血压急剧升高或左 ■[此处缺少一些内容]■ 础鱒/△P降低。引起心脏舒张功能障碍,严重妨碍心脏舒张期血液充盈,CO降低,且心肌氧耗量增加。左室心内膜心肌纤维化,LVEDP升高、二尖瓣返流。这些疾患亦常引起严重的肺动脉高压,出现急性左心衰竭。 (二)非心源性肺水肿 根据发病原理,大致归纳以下几种。 1.肺泡毛细血管膜通透性增加 系物理、化学或生物因素等对肺泡上皮或肺毛细血管内皮的直接损伤所致,为非心源性肺水肿的最常见原因。患者常合并左室衰竭或灌注过多所致的肺毛细血管高压。见于成人呼吸窘迫综合征;严重肺部感染,如肺炎球菌、流感病毒性肺炎;氯气、氨气、二氧化氮和二氧化硫等毒性气体吸入;内毒素或蛇毒等进入血循环而形成循环毒素;急性变态反应;氧中毒;播散性血管内凝血;放射性损伤及尿毒症等。 2. 肺毛细血管压力升高 除心源性以外,尚可由下列因素引起。①血容量增加过多,见于输血或输液过多过快和溺水等;②肺毛细血管胶体渗透压下降,多见于门脉性肝硬变、肾病和严重营养不良,尤其当伴左心功能不全或输液过多时;③肺淋巴回流障碍,如矽肺或肺癌压迫、肿瘤细胞侵入淋巴管,均可造成淋巴管阻塞;④肺间质负压突然增加,见于快速、大量抽吸胸水或胸部腔内空气等。 3.其他 因多种原因或不明原因引起者,见于急性高原反应、有机磷中毒、肺栓塞、麻醉药过量和妊娠中毒等所致的肺水肿。 二、急性右心衰竭多数急性右心衰竭源于左心衰竭,个别急性右心衰竭系急性肺原性心脏病所致,这些患者多由急性肺栓塞引起,如果阻塞部位的肺组织发生缺血性坏死,则出现肺梗死(详见第116章急性肺梗死)。 第三节 心源性肺水肿的发病机制正常的血管以外肺组织仅含少量组织液,其生成和回流量处于动态平衡。当其生成量明显超过回流量,致肺泡和间质内积聚过多液体时即形成肺水肿。 肺内液体代谢主要在“肺终末液体交换单位”进行,它由肺毛细血管、肺泡、肺组织间隙和肺淋巴管组成。肺泡毛细血管膜由肺泡上皮、肺毛细血管内皮和二者共有的基底膜组成,其厚度小于1μm。肺泡膜的薄部为气体交换部位。肺泡上皮包括至少三种细胞:Ⅰ型细胞为扁平细胞,覆盖于90%以上的肺泡表面;Ⅱ型细胞内含嗜饿的板层小体,产生单分子磷脂的表面活性物质,具有降低肺泡表面张力的作用,从而降低肺泡回缩力,不使其在呼气末萎缩,此外亦与维持肺泡的干燥有关;另为肺泡巨噬细胞,对吞噬和清除进入肺泡的颗粒性物质具有重要作用。为了维持肺毛细血管内外液体交换的平衡,必须保持上述结构完好和功能正常。 除上所述,亦与左、右肺毛细血管内、外液体交换的因素密切相关,促进肺毛细血管液体向肺泡或间质滤出的因素包括肺毛细血管平均压、肺间质液的胶体渗透压、肺间质负压和肺淋巴回流负压。促使肺泡或间质液体回流入肺毛细血管的因素包括肺泡毛细血管胶体渗透压和肺淋巴管的胶体渗透压。与其他组织相比,肺组织的抗水肿能力较强,因为肺毛细血管的胶体渗透压与体循环的胶体渗透压相同,约3.60kPa(27mmHg),而肺毛细血管平均压明显低于周身毛细血管平均压,仅0.93kPa(7mmHg),利于液体自肺泡或间质流入肺毛细血管内。一般只有在肺毛细血管压快速增至4.0kPa(30mmHg)以上时才致肺毛细血管液体外漏,出现急性肺水肿。肺毛细血管压急剧上升是产生急性心源性肺水肿的重要原因。左心衰竭时LVEDP升高,相继引起LAP和肺静脉压升高,出现肺淤血,肺毛细血管压亦随之升高,使组织间液生成过多,而血管和淋巴管又不及引流,乃引起肺水肿。 第四节 急性心力衰竭的临床表现一、左心衰竭(一)症状 1.呼吸困难 呼吸困难是患者的一种主观感觉,自己感觉“喘不过气”、“呼吸费力”、“气短、气憋”。轻度左心衰竭,患者在安静状态下可无明显不适,体力活动时出现呼吸困难,称劳力性呼吸困难。待病情加重,即使在平卧状态下患者亦感“气短,气憋”,坐位后减轻,称端坐呼吸。其原因主要是平卧时下肢静脉血液回流增多,进一步加重肺淤血和肺水肿;而取坐位后,血液在重力作用下,部分转移到腹腔和下肢,肺淤血减轻;且坐位后膈肌下降,胸腔容量增加,肺活量增加,故呼吸困难减轻。 左心衰竭患者,尤其是出现端坐呼吸后,常发生阵发性夜间呼吸困难。患者入睡后突然气憋、胸闷而醒,频频咳嗽、喘息,有时伴细支气管痉挛而哮喘,称为心源性哮喘。轻者10余分钟后缓解,可继续入睡。重者可咯粉红色泡沫样痰,甚至发展为急性肺水肿。其发生机制可能包括:患者平卧后下半身静脉血液回流增多,肺淤血、水肿加重;膈肌上升,肺活量减少;睡眠时迷走神经紧张性增加,支气管口径变小,通气阻力增加,肺通气量减少。睡眠时神经反射的敏感性降低,待肺淤血严重时才能刺激呼吸中枢,乃突然出现呼吸困难。 急性肺水肿为左心衰竭的最严重表现,表现为突然端坐呼吸、剧烈气喘、面色青灰、唇指紫绀、冷汗淋漓、烦躁不安、恐惧和濒死感觉,可咯出或自鼻、口涌出大量粉红色泡沫样血痰,甚至咯血。早期双肺底可闻少量湿啰音,晚期双肺对称地满布干、湿啰音和哮鸣音;心率加快,心脏杂音常被肺内啰音掩盖而不易听出;血压正常或偏高。如病情严重、持续过久或抢救失利,则可因严重缺氧而昏迷,CO急剧下降而休克,导致死亡。 急性肺水肿多见于频现劳力性呼吸困难和阵发性夜间呼吸困难者,且多有前述的某些诱发因素。 肺淤血、肺水肿引起呼吸困难的可能机制为①肺顺应性降低。肺顺应性与肺弹性回缩力密切相关。当肺组织间隙渗入组织液和(或)血液后,肺泡表面活性物质被大量破坏或消耗,肺泡表面张力增加,肺弹性回缩力减弱,使肺不易扩张。故吸气时弹性阻力增加,产生限制性通气障碍。此外,小气道内液体增加,尤其当合并支气管痉挛时,管腔变窄而不规则,气道阻力明显增加,亦存在阻塞性通气障碍和通气/血流比例失调。②在限制性通气障碍时,肺-毛细血管旁感受器(J感受器)受刺激,冲动经迷走神经传入,兴奋呼吸中枢,反射性地使呼吸运动增强,患者感到呼吸费力。③肺毛细血管与肺泡间气体交换障碍,致动脉血氧含量降低,兼呼吸作功增加,乃加重缺氧和呼吸困难。 2.咳嗽、咯血 主要见于重度二尖瓣狭窄,二尖瓣狭窄引起二尖瓣口的机械性梗阻。正常二尖瓣口面积约4~6cm2,当瓣口狭窄、面积小于1.5cm2时,左房扩张超过代偿极限,致心室舒张期左房血难以充分流入左室,左房淤血,压力明显升高,尤其伴有心动过速、心室舒张期缩短时。随之肺静脉压和肺毛细血管压亦升高。当支气管内膜微血管破裂时,常咯血丝痰;支气管静脉与肺静脉侧支循环曲张破裂时,可喷射样咯血;出现急性肺水肿时可咯粉红色泡沫浆液痰。 3.其他 患者CO降低,骨骼肌缺血,故常感疲劳、乏力,休息后可缓解。严重二尖瓣狭窄伴肺动脉高压者,常现严重乏力。部分患者声音嘶哑,系左肺动脉扩张压迫左喉返神经所致。 (二)体征 1.左室扩大 除二尖瓣狭窄左房大而左室不大外,患者多左室不同程度扩大,心尖搏动向左下方移位。 2.心脏听诊 心率增快,第一心音减弱。心尖部可闻收缩期杂音,肺动脉瓣听诊区第二心音亢进。 3.心律失常 除原有心房颤动者外,尚可出现其他心律失常,如室上性心动过速、室性心动过速、窦性心动过缓伴交接区性逸搏和不同程度的房室传导阻滞等。 4.舒张期奔马律 心尖部舒张期奔马律常为左心衰竭的早期表现之一。一般认为其产生机制系LVEDP和LAP升高,心房强烈收缩使心室快速充盈所致。 5.交替脉 系左心衰竭的另一早期表现。脉搏规整,便强弱交替出现。明显者可用手扪出,不明显者测血压时可听出。 6.肺部啰音和胸水 湿啰音的分布部位随体位而变化。左心衰竭患者喜取半坐位,故湿啰音多分布在两肺底部。病情加重时湿啰音可波及全肺,并伴有干啰音或哮鸣音。部分患者可出现胸水。 7.紫绀 轻者劳累或平卧久后可现紫绀。紫绀随病情加重而趋明显。 (三)实验室检查 1.X线检查 胸部X线检查对左心衰竭的诊断有一定帮助。除原有心脏病的心脏形态改变之外,主要为肺部改变。 (1)间质性肺水肿:产生于肺泡性肺水肿之前。部分病例未现明显临床症状时,已先现下述一种或多种X线征象。①肺间质淤血,肺透光度下降,可呈支雾状阴影;②由于肺底间质水肿较重,肺底微血管受压而将血流较多地分布至肺尖,产生肺血流重新分配,使肺尖血管管径等于甚至大于肺底血管管径,肺尖纹理增多、变粗,尤显模糊不清;③上部肺野内静脉淤血可致肺门阴影模糊、增大;④叶间隙水肿可在两肺下野周围形成水平位的Kerley B线;⑤上部肺野小叶间隔水肿形成直而无分支的细线,常指向肺门,即Kerley A线。 (2)肺泡性肺水肿:两侧肺门可见向肺野呈放射状分布的蝶状大片支雾阴影;小片状、粟粒状、大小不一结节状的边缘模糊阴影,可广泛分布两肺,可局限一侧或某些部位,如肺底、外周或肺门处;重度肺水肿可见大片绒毛状阴影,常涉及肺野面积的50%以上;亦有表现为全肺野均匀模糊阴影者。 2.动脉血气分析 左心衰竭引起不同程度的呼吸功能障碍,病情越重,动脉血氧分压(PaO2)越低。动脉血氧饱和度低于85%时可出现紫绀。多数患者二氧化碳分压(PaCO2)中度降低,系PaO2降低后引起的过度换气所致。老年、衰弱或神志模糊患者,PaCO2可能升高,引起呼吸性酸中毒。酸中毒致心肌收缩力下降,且心电活动不稳定易诱发心律失常,加重左心衰竭。如肺水肿引起CO2明显降低,可出现代谢性酸中毒。 动脉血气分析对早期肺水肿诊断帮助不大,但据所得结论观察疗效则有一定意义。 3.血液动力学监护 在左心衰竭的早期即行诊治,多可换回患者生命。加强监护,尤其血液动力学监护,对早期发现和指导治疗至关重要。 应用Swan-Ganz导管在床边即可监测肺动脉压(pulmonary arterial pressure,PAP)、PCWP和CO等,并推算出CI、肺总血管阻力(total pulmonary resistance,TPR)和外周血管阻力(systemic vascular resistance,SVR)。其中间接反映LAP和LVEDP的PCWP是监测左心功能的一个重要指标。在血浆胶体渗透压正常时,心源性肺充血和肺水肿是否出现取决于PCWP水平。当PCWP高于 2.40~2.67kPa(18~20mmHg),出现肺充血,PCWP高于2.80~3.33kPa(21~25mmHg) ,出现轻度~中度肺充血;PCWP高于4.0kPa(30mmHg),出现肺水肿。 肺循环中血浆胶体渗透压为是否发生肺水肿的另一重要因素,若与PCWP同时监测则价值更大。即使PCWP在正常范围内,若其与血浆胶体渗透压之差小于0.533kPa(4mmHg),亦可出现肺水肿。 若PCWP与血浆胶体渗透压均正常,出现肺水肿则应考虑肺毛细管通透性增加。 左心衰竭患者的血液动力学变化先于临床和X线改变,PCWP升高先于肺充血。根据血液动力学改变,参照PCWP和CI两项指标,可将左室功能分为四种类型。 Ⅰ型 PCWP和CI均正常。无肺充血和末梢灌注不足。予以镇静剂治疗。 Ⅱ型 PCWP高于2.40kPa(18mmHg),CI正常,仅有肺淤血。予以血管扩张剂加利尿剂治疗。 Ⅲ型 PCWP正常,CI小于2.2L/(min.m2)。仅有末梢灌注不足。予以输液治疗。 Ⅳ型 PCWP高于2.40kPa(18mmHg),CI小于2.2L/(min.m2)。兼有肺淤血和末梢灌注不足。予以血管扩张剂加强心药(如儿茶酚胺)治疗。 二、右心衰竭多数右心衰竭继发于左心衰竭,故常兼左、右心衰竭的临床表现。单独的急性右心衰竭多系急性肺栓塞所致,患者起病急剧,突然呼吸困难、剧烈胸痛、烦躁不安,继之恶寒高热、咳嗽咯血,可合并严重心律失常或休克,重者可迅速昏厥、死亡。 第五节 诊断和鉴别诊断一、急性肺水肿心源性肺水肿的诊断需顾及三个方面,即肺水肿的存在、原发心脏疾患和诱发因素。 根据既往心脏病史,突发严重呼吸困难、剧烈咳嗽和咯粉红色泡沫样痰,典型心源性肺水肿的诊断并不困难。心脏杂音、舒张期奔马律、肺部湿啰音和紫绀等体征,以及胸部X线检查对确诊肺水肿可提供重要佐证。 左心衰竭常现夜间阵发性呼吸困难,可伴喘息,需与支气管哮喘相鉴别。心源性哮喘者,多有明确的冠心病、高血压或瓣膜病等既往史,发作时患者可咯泡沫血痰,除心脏体征外,双肺底可闻湿啰音;胸部X线检查可发现肺水肿征。支气管哮喘以年轻者居多,常有多年哮喘史,查体心脏正常,双肺野可闻哮鸣音,胸部X线检查心脏正常,肺部清晰。结合以上诸点,常可确立诊断。右一时难以鉴别,可先静脉注射氨茶碱,待症状缓解后再行有关鉴别检查。此前不宜使用吗啡,以策安全。 此外,有时尚需与吸入性肺炎鉴别,尤其对衰弱、卧床和原有心脏病者。吸入性肺炎常突发呛咳,多伴发热,且经治疗后肺部阴影消失速度远不及肺水肿迅速。 能否尽快查清心源性肺水肿病因亦与预后相关。其重要性在于患者临床症状一俟缓解,需进一步针对性治疗;且不同心血管病所致的肺水肿的治疗各有侧重面。例如,血压过高所致者,应首先投以快速血管扩张剂,行有效降压;主动脉口狭窄者,不宜以大量利尿作治疗手段,相反忌大量利尿;合并严重心律失常,应同时并用抗心律失常药;急性心肌梗死的治疗,旨在缩小梗死面积,当合并肺水肿时,所用强心甙剂量宜小,以免发生中毒和诱发心律失常,对发病第1~2日者慎用强心甙。 分析、清除或减轻诱发因素,以减少以后肺水肿复发的可能性。 二、急性右心衰竭多发生于急性肺栓塞,发病突然、剧烈胸痛、呼吸困难等急性表现,结合心电图呈急性肺源性心脏病改变,胸部X线呈肺动脉高压表现,不难确诊。严重肺梗死常须与急性心肌梗死相鉴别,但急性心肌梗死心电图多出现特异性动态改变,且血清肌酸磷酸激酶、谷草转氨酶和乳酸脱氢酶均升高,此有别于急性肺梗死。此外,有时尚需注意与肺炎和胸膜炎等鉴别。 第六节 急性心力衰竭的治疗急性心力衰竭的治疗可归纳如表19-1。 表19-1 急性心力衰竭治疗处理概况

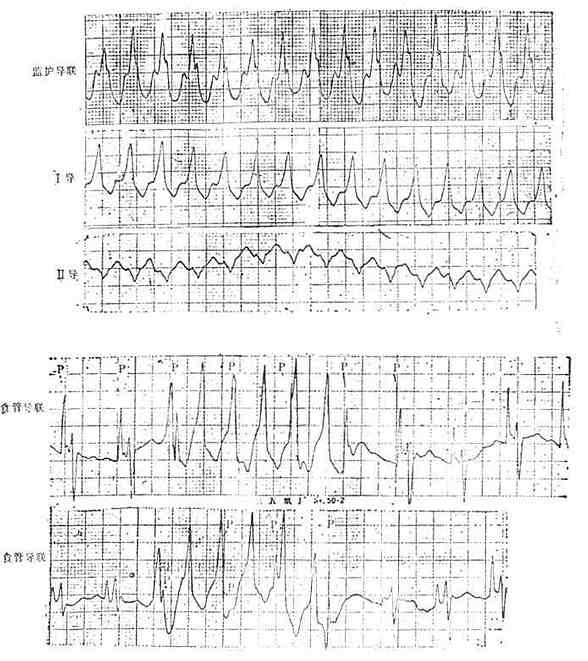

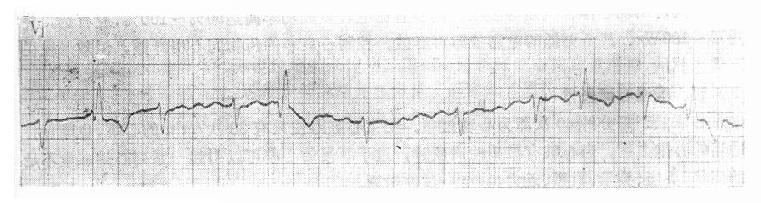

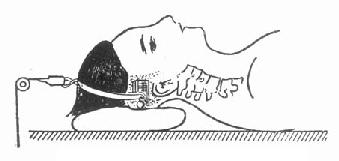

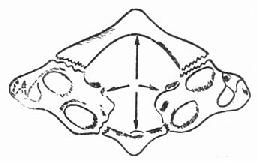

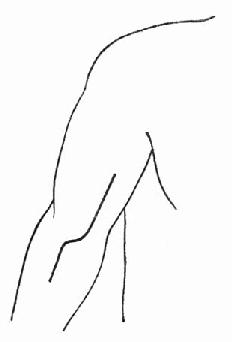

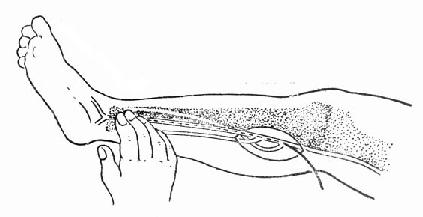

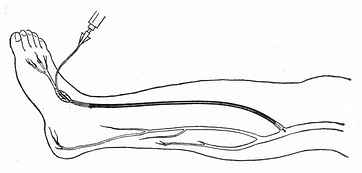

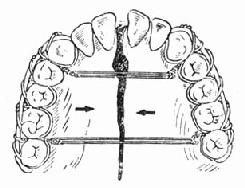

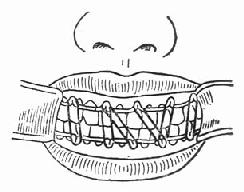

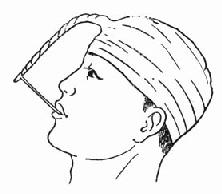

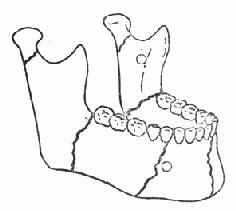

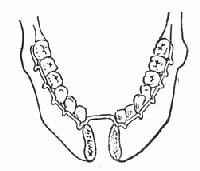

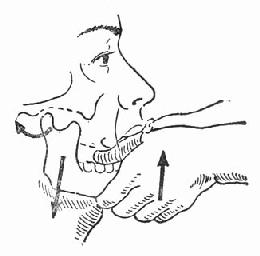

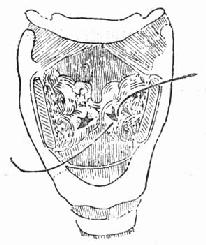

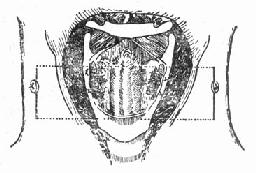

一、急性左心衰竭急性肺水肿的急诊治疗措施大体相同,诸如消除患者紧张情绪、改善供氧、减轻心脏负荷、增加心肌收缩力和消除诱因等,且这些措施需同时进行。在积极抢救过程中尽快寻找病因,以行病因治疗。 (一)对症治疗 1.纠正缺氧 急性肺水肿均存在严重缺氧,缺氧又促使肺水肿恶化,故积极纠正缺氧是治疗的首要环节。 (1)鼻导管吸氧:氧流量4~6L/min,且常加用除泡剂(见下),对部分轻度肺水肿有效。 (2)面罩吸氧:可提高氧浓度,神志清醒者多不能耐受,适用于昏睡病例。 (3)加压给氧:适用于神志不清的患者。经上述方法给氧后(PaO2)仍低于6.67kPa(50mmHg)时,应行气管插管或气管切开,使用人工呼吸器。初始宜间歇正压呼吸给氧,如仍无效,可改用呼气末正压呼吸给氧。加压给氧可减少肺毛细血管渗出、破碎气道内的泡沫、改善通气和增加功能残气量。亦有效地阻止呼气时肺泡萎缩和提高血氧分压。 (4)体外膜式氧合器:简称肺膜给氧治疗。在其他治疗无效时常可挽救一些危重的肺水肿患者。 2.除泡剂的应用 严重肺水肿患者的肺泡、支气管内含有大量液体,当液体表面张力达一定程度时,受气流冲动可形成大量泡沫,泡沫阻碍通气和气体交换,乃加重缺氧。所以,降低泡沫表面张力以使泡沫破裂,亦是改善通气和保证氧供的重要措施。 经鼻导管吸氧时,可将氧气通过含75%酒精的滤过瓶,与氧一起吸入。初始流量2~3L/min,待患者适应后可增至5~6L/min,间歇吸入。 20%酒精经超声雾化吸入,可吸20min,停20min。 三甲基硅油消泡气雾剂(消泡净)雾化吸入。一般5min开始生效,用药后15~30min作用达高峰,有效率达90%以上。 在应用消泡剂的同时,应间断经吸引器吸取气道内的分泌物,保持呼吸道通畅。 3.降低心脏前、后负荷 除急性心肌梗死者外,应取坐位,腿下垂。同时可用止血带轮流,间歇结扎四肢,以减少回心血量,减轻心脏的前负荷。 应用血管扩张剂则是通过扩张周围血管减轻心脏前和(或)后负荷,改善心脏功能。根据药物的血液动力学效应,血管扩张剂可分为扩张小动脉为主、扩张静脉为主和均衡扩张小动脉和静脉三类。 对急性肺水肿采用静脉给药。常用制剂有硝普钠、酚妥拉明、硝酸甘油、哌唑嗪和巯甲丙脯氨酸。 (1)硝普钠:直接作用于血管平滑肌,均衡扩张小动脉和静脉。其作用强、起效快(2~5min即可生效),作用持续时间短(2~15min)。主要用于急性心肌梗死和高血压等引起的急性左心衰竭。对二尖瓣和主动脉瓣关闭不全所致的心力衰竭亦有效。 用法:静脉滴注,滴注速度从小剂量开始,初为12.5~25μg/min,再根据临床征象和血压等调节滴速。血压正常者一般平均滴速50~150μg/min有效。伴有高血压的左心衰竭者滴注速度可稍快,达25~400μg/min。 (2)酚妥拉明:为α受体阻断剂,以扩张小动脉为主,也扩张静脉。起效快(约5min),作用持续时间短,停药15min作用消失。 用法:静脉滴注,初始剂量0.1mg/min,根据反应调节滴速,可渐增至2mg/min,一般0.3mg/min即可取得较明显的心功能改善。紧急应用时,可用1~1.5mg溶于5%葡萄糖液20~40ml内,缓慢直接静脉注入,再继以静脉滴注。 该药可增加去甲肾上腺素的释放,使心率增快;剂量过大可引起低血压。 (3)硝酸甘油:主要扩张静脉,减少回心血量,降低LVEDP,减轻心脏前负荷。 用法:片剂0.6mg ,舌下含化。2min内生效,作用持续20min,每5~10min含服1次。静脉滴注时,将1mg硝酸甘油溶于5%~10%葡萄糖液内,初始剂量为10μg/min,每5~10min可增加5~10μg。在血液动力学监测下,酌情增、减剂量。待病情好转,可改用二硝酸异山梨醇(硝心痛)维持治疗,初始剂量5mg,每4h一次,可渐增至每次20~40mg。 (4)哌唑嗪:系轴突后α受体阻断剂,能均衡地扩张动脉和静脉,减轻心脏的前和后负荷。口服后45~60min出现最大效应,药效持续6h。可用以替代硝普钠等快速制剂,作维持治疗。 用法:小剂量始用,首次0.5mg,如无不良反应可增至1mg,每6h一次。嗣后每2~3日增至每次2~3mg,每6h一次。每日总量小于20mg。 (5)血管紧张素转换酶抑制剂:应用最广的是血管紧张素Ⅰ转换酶抑制剂—巯甲丙脯氨酸。该药通过降低血浆中血管紧张素Ⅱ和醛固酮水平而减轻心脏前、后负荷。服药后15~30min起作用,CO增加,PCWP和SVR降低。服药后1.5h作用达高峰,6h左右消失。当急性心力衰竭不宜用硝普钠时可选用本药。 用法:从小剂量开始,初为12.5~25mg/次,每日3~4次,饭前服用。根据病情酌增剂量,每日总量不宜超过450mg。 应用血管扩张剂治疗急性心力衰竭主要适用于伴LVEDP增高的患者。选用血管扩张剂宜在严密的血液动力学监护下进行。使用时应防止血压过度下降,一般收缩压不宜低于12.0kPa(90mmHg)。避免用药过量,当PCWP低于2.0kPa(15mmHg)、有效循环血量不足时,不应单独继续使用血管扩张剂,否则可因心脏前负荷不足致CO和血压下降,心率增快,心功能恶化。 4.加强心肌收缩力 加强心肌收缩力旨在对抗升高了的压力负荷,增加CO,降低LVEDP,缩小左室容量负荷,减少心肌张力,从而减少心肌氧耗量、改善心脏功能。 (1)强心甙类:洋地黄制剂迄今仍是加强心肌收缩力最有效的药物。治疗急性心力衰竭时应选用速效制剂。对冠心病、高血压性心脏病所致者,选用毒毛旋花子甙K较好,剂量为0.25~0.5mg加入5%葡萄糖液20ml内,缓慢静脉注射,必要时4~6h后可再给予0.125mg。亦可选用毒毛旋花子甙G(Ouabain),剂量与用法同上。对风湿性心脏病合并心房颤动者,选用西地兰或地高辛较好。西地兰0.4~0.8mg加入5%葡萄糖液20ml内,缓慢静脉注射,必要时2~4h后可再给予0.2~0.4mg。病情缓解后,可口服地高辛维持,剂量为0.25mg,每日1次。对二尖瓣狭窄而不伴心房颤动者,一般不宜使用强心剂,以免因右心室CO增加而二尖瓣口血流不能相应增加致肺淤血愈重。 (2)非甙类非儿茶酚胺类:①氨吡酮(Amrinone):为双吡啶衍生物,其正性肌力作用机制尚不完全明瞭。该药可增加CO,降低LVEDP和SVR,对心率和血压影响不大。静脉输注初始速度2~3min内为0.75mg/kg,嗣后按5~10μg/(kg·min)续以给药。口服量为50~450mg/d,分3次给予。②二联吡啶酮(Milrinone):系氨吡酮的同类药物,其作用较后者强10~40倍。副作用较少,静脉滴注75mg/kg。长期应用可改口服制剂。该类药物用于临床时间尚短,需进一步总结疗效。 (3)儿茶酚胺类:①多巴酚丁胺(Dobutamine):系合成的儿茶酚胺类,主要作用于心脏β1受体,可直接增加心肌收缩力。用药后CO、EF增加,LVEDP降低,SVR无明显变化。主要用于以CO降低和LVEDP升高为特征的急性心力衰竭。初始剂量为2.5μg/(kg·min),参照血液动力学指标调节剂量,可渐增至10μg/(kg·min)。②多巴胺:系去甲肾上腺素的前体,兴奋心脏β1受体而增加心肌收缩力。与其他儿茶酚胺类不同的是,小剂量时(2~5μg/kg·min)可作用于肾、肠系膜、冠状动脉和脑动脉床的多巴胺受体,致相应血管床舒张。当剂量超过10μg/(kg·min),兼兴奋α肾上腺素能受体而致全身血管床收缩。 实践证明,将扩血管药物与非甙类正性肌力药物合用,可发挥各药疗效,减少其副作用,比单用一种药物疗效佳。诸如硝普钠与多巴胺或硝普钠与多巴酚丁胺联合应用治疗急性左心衰竭,既能改善组织灌注,又可迅速解除肺水肿症状,避免血压过度下降。对CO降低、PCWP升高的患者可获较佳的血液动力学效应和满意的临床疗效。 5.利尿剂 利尿治疗主要是减少增加过多的血容量,即减轻心脏的前负荷、缓解肺循环和体循环的充血症状。对于急性左心衰竭、尤其是急性肺水肿患者,可酌选利尿剂以加强疗效。常用制剂包括速尿和利尿酸钠。除利尿作用外,静脉注射速尿还可扩张静脉、降低周围血管阻力,是缓解急性肺水肿的另一因素。静脉注射后约5min起效,疗效持续4~5h。 用法:速尿20~40mg溶于5%葡萄糖液20~40ml内,缓慢静脉注射。或利尿酸钠25~50mg溶于5%葡萄糖液30~50ml内,缓慢静脉注射。 此外,可用氨茶碱0.25g,溶于5%葡萄糖液20ml内,缓慢静脉注射,能加强利尿,兼可减轻支气管痉挛,改善通气。 利尿治疗以将PCWP维持在1.60~2.40kPa(12~18mmHg)为宜,需注意防止利尿过度而造成低血容量状态,此时因心室充盈不足而致CO下降。另外,利尿不当可引起电解质平衡失调,尤其是出现低钾血症和低镁血症等,诱发严重心律失常,甚至危及患者生命,故应注意监测血电解质,及时相应补充。 下列急性左心衰竭不宜应用强力的利尿剂:急性心肌梗死合并休克,而休克主要系低血容量所致者,应着重纠正低血容量;主要因左室顺应性降低所致的老年心力衰竭,对利尿治疗反应差;主动脉口狭窄合并心力衰竭,需要较高的左室充盈压来维持CO,过分利尿可导致CO急剧下降,病情恶化。 6.镇静剂 急性左心衰竭患者呼吸十分困难,精神极度紧张,既增加氧耗、加重心脏负担,又严重影响治疗,须尽快使患者安静下来。首选吗啡,5~10mg/次,皮下或肌内注射,对左室衰竭和心瓣膜病所致的急性肺水肿疗效尤佳。一次注射常可收到显效,必要时15~30min后可重复应用1次。吗啡系中枢抑制药,能有效地消除患者的紧张情绪,减少躁动,使患者安静下来,且可扩张周围血管、减轻心脏负荷和呼吸困难。对老年、神志不清、休克和已有呼吸抑制者应慎用。 此外,尚可选用杜冷丁,50~100mg/次,皮下或肌内注射。该药尚可用于合并慢性阻塞性肺部疾患或休克的肺水肿,以及颅内病变所致者。 一般镇静药和安定药疗效不如吗啡和杜冷丁。 7.糖类皮质激素的应用 此类药物作用广泛,可降低毛细血管通透性、减少渗出;扩张外周血管,增加CO;解除支气管痉挛、改善通气;促进利尿;稳定细胞溶酶体和线粒体,减轻细胞和机体对刺激性损伤所致的病理反应。对急性肺水肿的治疗有一定价值,尤其是伴通透性增加的肺水肿。应在病程早期足量使用。常用地塞米松5~10mg/次,静脉注射或溶于葡萄糖液内静脉滴注。或氢化可的松100~200mg/次,溶于5%~10%葡萄糖液内静脉滴注。嗣后可酌情重复应用,至病情好转。 8.机械辅助循环 严重的急性左心衰竭,如急性心肌梗死所致,尤其兼有休克时,仅用药物治疗常难奏效,有条件时行机械辅助循环,辅助左室泵功能,可望改善心脏功能。 所用方法为主动脉内囊反搏动和体外反搏动。前者是经股动脉将气囊导管送至胸主动脉上部,于体外有规律地经气泵向囊内泵入或抽出氦气,用心电图控制气泵的节律;在心脏舒张期将气囊充胀,以提高主动脉舒张压,增加冠状动脉、脑动脉和其他脏器的灌注;收缩期则气囊被排空,以降低主动脉压,减轻心脏后负荷。故能增加CO、降低LVEDP和减轻心肌氧耗量。 体外反搏动是将患者下肢置于封闭的水囊内,治疗原理与上相似。在心脏舒张期以加压,促使血液回流,提高主动脉舒张压;收缩期减低,降低左室射血阻抗,即减轻左室后负荷。 主动脉内囊反搏动创伤性治疗方法,疗效优于体外反搏动。对明显泵衰竭、尤其合并心源性休克者更适用。体外反搏动具非创性优点,适用于轻度泵衰竭和不稳定型心绞痛患者。 药物治疗与机械辅助循环常联合应用。 (二)消除诱发因素和积极治疗原发疾病 在抢救急性心力衰竭的同时或以后,应努力寻找和消除诱发因素,如消除心律失常、治疗感染、控制高血压、缩小心肌梗死面积、纠正休克和改善心脏收缩功能等。左房粘液瘤、瓣膜病变和某些先天性心血管病,嗣后可酌情手术治疗。 教会患者预防方法,如避免紧张过劳、饮食清淡、忌暴饮暴食和防治感染等,防止急性心力衰竭复发。 二、急性右心衰竭鉴于常见的右心衰竭多系左心衰竭引起,故处理与左心衰竭相似。对于急性肺栓塞所致的急性右心衰竭,因起病急剧,常需紧急处理。 (一)对症治疗 患者卧床、氧气吸入;剧烈胸痛者予以杜冷丁50~100mg或罂粟碱30~60mg皮下或肌内注射;心力衰竭可选用毒毛旋花子甙K或西地兰,用法同急性左心衰竭;合并休克者予以抗休克治疗。 (二)抗凝疗法 多选肝素50~75mg加入5%葡萄糖液内静脉滴注,根据凝血时间每隔6h酌量续用1次。亦可经右心导管将肝素直接注入栓塞部位,疗效明显。 应用过程注意监测血凝状态,使凝血时间(三管法)维持在20~30min为宜。有条件时,应同时监测凝血酶原时间和白陶土凝血活酶时间。对年老体弱、出血性体质、活动性消化性溃疡、严重肝肾功能不全和血压过高者慎用或不用。 (三)溶血栓疗法 目前溶栓药物主要有链激酶和尿激酶两种。 1.链激酶 50万u加入5%葡萄糖液100ml内静脉滴注,然后每h10万u续滴,至血栓溶解,疗效明显,一般用药12~24h。亦可通过右心导管将药直接注入栓塞部位,疗效更佳。 2. 尿激酶 由静脉滴注,每日剂量200万u~270万u不一。 一般认为,溶栓与抗凝药物不宜同时应用,溶栓治疗后可继以肝素或低分子右旋糖酐治疗。 (王子时、游凯) 参考文献[1] Braunwald E: HeartDisease---A Textbook of Cardiovascular Medicine. 2nd Ed,1984;Chap17.W.B.Saunders Co.,miladelphia. [2] Robin ED,et al: MedicalProgress:Pulmonary Edema. New Engl J Med 1973;288:239,293 [3] Parmley WW: Pathophysiologyof congestive heart failure.Am J Cardiol 1985;55:9A [4] Drobinski G,EugineM:Exploration Hemodynamique Cardiovasculaire.1982;Masson,Paris. [5] Chatterjee K,et al :The roleof vasodilator therapy in heart failure.Prog Cardiovasc Dis 1977;19:301 [6] Sonnenblick EH,et al: Newpositive inotropic drug for the treatment of congestive heart failure. Am JCardiol 1985;55:41A [7] Miller RR,et al: Combinedvasodilator and inotropic therapy of heart failure:Experimental and clinical concepts.Am Heart J 1981;102:500 第20章 急诊心律失常的诊治心律失常的机制是心脏传导系统自律性及(或)传导性异常。它不仅见于器质性心脏病也见于正常心脏。身体其他脏器疾病、药物中毒、电解质紊乱、外科手术、麻醉等都能有心律失常发生。在急诊遇到心律失常时,一方面要做出正确诊断,决定恰当的治疗措施,同时还应考虑诱发原因及病因,以便较彻底地防止其发作。 第一节 心律失常的血液动力学后果心脏功能是泵血以维持身体各器官和组织进行正常的新陈代谢。泵血功能受到三个主要因素的影响。①心室舒张末期容积,按Frank-Starling机制,心室肌收缩力决定于收缩前(舒张末期)肌纤维长度;②心肌的收缩能力的内在状况;③心房和心室收缩顺序的协调性。心律失常通过影响以上几方面的机制,使心肌供血和心脏泵血功能障碍时,就需急诊处理。 一、心率的变化 正常心脏可以承受范围广泛的心率变化,慢自40次/min,快到170次/min。在此范围内,心脏仍能保持一定的排出量。但是已有器质性心脏病情况就与正常不同。心动过速使舒张期缩短,心肌耗氧量增加。当心率只是略有增快,心室缓慢充盈期缩短,心搏出量稍下降。随着心室率进一步加快,心室快速充盈期也缩短,心搏出量更为降低。心率极快时,心搏出量过于减少,即使加快心率也不足以代偿明显降低的心排血量。舒张期缩短,除了心室充盈受损,也影响了冠状动脉的灌注。某些心脏病,如二尖瓣狭窄,原来就依赖于延长舒张期以提高心室充盈容积,此时可能出现失代偿的现象。又如冠心病人心率快速,心肌耗氧量增加,但冠脉灌注反而降低,就使缺血进一步恶化而出现心绞痛。心动过缓时每搏量增多但是相对固定,不能有效地适应活动和代谢的需要。同时长期多量搏出久而久之心脏扩大。若原有器质性心脏病则可导致心力衰竭。 二、心房的功能 心房是静脉系统与心室之间的通道。实验和临床研究证实心房尚有两项重要的功能:①心房在心室舒张后期主动收缩挤血入心室;②促使房室瓣在心室收缩之前已先关闭。心房主动收缩,可以排入心室的血量占心排血量的10%~30%,甚至达40%。心房和心室的激动顺序是很重要的。P-R间期0.10~0.20最多(0.30)s时心搏出量最大,低于或超过此范围,心搏出量、动脉血压和心室作功效率都会降低。心心纤颤、完全性房室传导阻滞、室性心动过速时,心房收缩功能和房室协调关系都受到影响,使已有降低的心排血量更为减少,出现不同程度的心脏失代偿的症状。在完全性房室阻滞中孤立的心室收缩前没有心房收缩促使房室瓣紧闭,可能发生瓣膜反流,这也是心排血量减少的因素之一。 三、心肌的状况 慢性器质性心脏病的心肌多有病变。心律失常的不良血液动力学变化加重心肌损伤,反过来又使血液动力学恶化。心肌受损又可能产生更为复杂的心律失常。 第二节 急诊诊断心律失常的原则绝大多数的心律失常通过病史询问,体格检查,及心电图检查,可以做出正确的诊断。 一、病史 应注意了解发作初始的情况,诱因,有无心脏病史,用药经过等。若是反复发作的心律失常,则应了解每次发作的症状,持续的时间,终止发作的规律,接受过何种治疗措施,效果如何。特别要注意有无易患因素,如电解质紊乱(低血钾),洋地黄制剂,排钾利尿剂的反应,及有无产生过副作用的药物。 二、体格检查 首先要注意患者的循环状态,血压、神志、肤色、脸色及尿量等。若是患者来时处于神志丧失和无脉状况,可以先给以前胸重击一拳,然后“盲目”除颤,不需先做系列的心电图或其他常规检查。 系统的体格检查时注意左、右心功能状况,有无心力衰竭的体征,以及其他合并症(如栓塞现象)。 三、心电图 是确定心律失常性质的关键。为了使临床工作人员能够从长条心律记录中尽快地获得正确诊断,宜按步骤有条不紊地进行分析。这些步骤是①有无心房活动?是否为P波?是否规则?是否为f或F波?②心室活动的QRS波群形态如何?时间正常还是增宽(>0.12s)?规则与否?③P波与QRS波群之间的关系如何?④有无其他需要解释的早搏或间歇? 四、心房活动 正常窦性心律的P波在标准肢体导联和右胸前导联中比较清晰易见。加做右胸V3R,V4R导联,或是右胸双极导联(CR),都能使心房活动显示更为清楚有助于识明P波。 食管导联是近年来国内广泛使用的非侵入性方法。食管紧贴左房后壁,所记到的心房波代表左房电活动,振幅较大易于辨识(图20-1)。 五、QRS波群 QRS波群的时间代表激动在心室中除极的过程。激动通过左、右束支的速度极快,故正常QRS波群时间远不及0.12s。QRS波群时间正常者,代表心室由室上或交界区传来的冲动所控制。

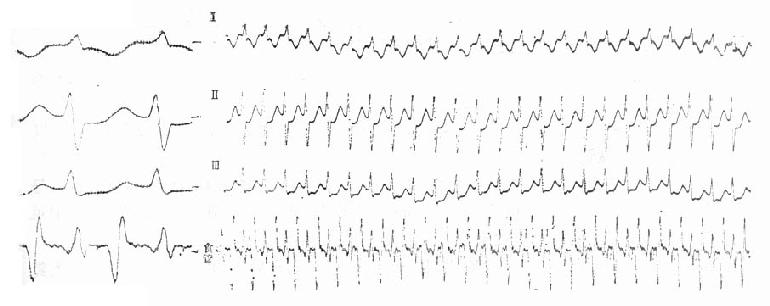

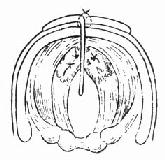

图20-1 食管导联心电图室速。显示心房电活动波群(P)。 QRS大于或等于0.12s有三种可能性:①冲动来源于心室;②室上性冲动伴束支功能性传导障碍,这种室内差异性传导是束支相对不应期尚未脱离所致;③室内传导系统原有病变。室性或上性伴差异传导的波群在心电图有一些鉴别特征(表20-1),但是特征都不是绝对的,有时仍难于鉴别。所幸,急诊处理宽大QRS波群心动过速的原则是根据临床情况决定治疗措施。当病人血液动力学状况不稳定时,应首选电转复终止快速心律,而心律失常的原因和机制可以留待病情稳定后进一步检查确定。 表20-1 室性和室上性伴差异传导的QRS波群的鉴别要点

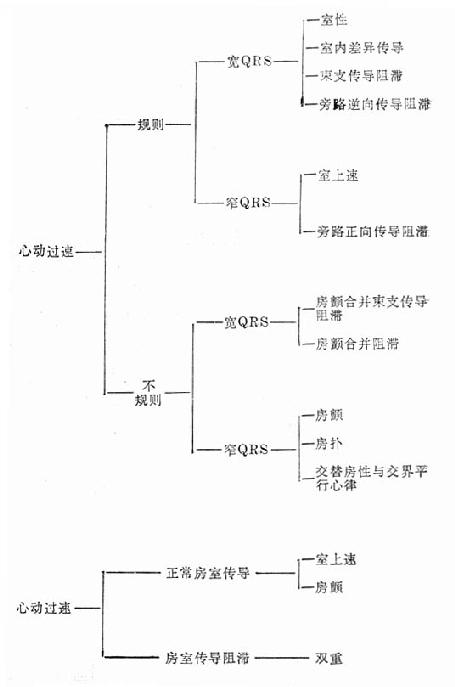

第三节 常见急诊心律失常的诊断和治疗急诊时心电图是诊断心律失常的主要依据,下图是根据心电图上特点提供的诊断线索(图20-2)。

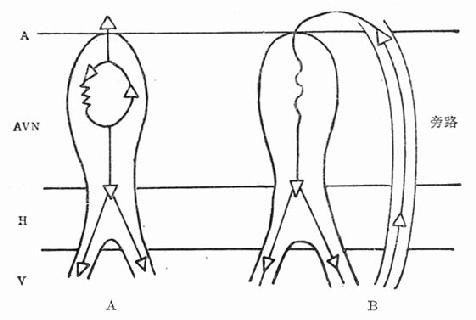

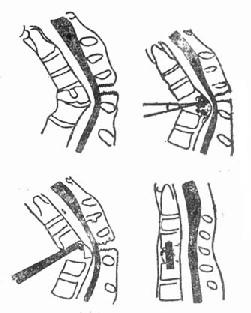

图20-2 根据心电图特征提示的心律失常诊断表 一、阵发性室上性心动过速(室上速)室上速包括阵发性房性和交接区性心动过速,实际从心电图上难以区分,现今统称为室上速。室上速的发生机制有折返激动和自律性增高两大类。折返激动可以发生在窦房结与心房之间、心房内、房室结内及房与室之间。后两种近返占室上速的90%以上,是急诊常见的一种心律失常。前两种折返,及自律性增高者不及10%,而且频率不是极快或者不是持续性的,不经常促使患者去急诊就医。 房室结内折返是房室结内存在两条电生理性能不同的途径:一条快径,传导快速但相对不应期较长;另一条慢径,传导缓慢但相对不应期较短(图20-3A)。正常时激动从快径下传。若激动提早下传遇到快径不应,激动于是从慢径下传。当激动传到慢径远端时快径已脱离了不应期,激动便可以通过快径逆行传到心房。此时慢径也已脱离不应期,激动得以再次经慢径下传,周而复始形成折返性心动过速。房室间折返的途径最常见于房室间旁路(或附加肌束)和正常传导系统,及心房和心室(图20-3B)。显性房室旁路,心电图表现为预激综合征(短P-R间期和△波)。隐性旁路心电图上无特殊表现,与正常无异,但是旁路仍有逆行传导的功能,而且近年来发现并不少见。室上速发作时,多数情况下激动由正常传导系统下传,从帝路逆行上传,QRS波群时间正常。约有10%在心动过速时激动从旁路下传到心室,再由正常传导系统递传到心房,此时的QRS波群宽大畸形,系心室完全预激。旁路折返室上速QRS波群窄的称为正向传导性,QRS波群宽的为逆向传导性。

图20-3 房室结内及房室间折返性室上速的示意图 室上速发生和终止都是突然的,这个特征有助于正确诊断。心动过速频率150~240次/min,很是匀齐。从心电图上不易区分房室结内抑是房室旁路的折返(在QRS波群正常时)。房室结折返的室上速频率167~190(平均178)次/min,旁路折返者为187~214(平均201)次/min。结内折返的逆行P波埋在心室波群内不能查见,而旁路折返的逆行P波紧跟在R波之后,仔细观察常规12导联心电图,往往能在某些导联中见到倒置的P波。室内差异性传导在旁路折返时也比结内折返远为多见,因此QRS波群呈束支传导阻滞图形。若有正常图形的心动过速作比较,出现束支阻滞图形时心率减慢(心动过速周期延长30ms以上)提示同侧旁路。偶尔在房室结内折返心速时出现2:1房室传导阻滞,但在旁路折返中绝对不会有房室阻滞而心动过速仍持续不止(图20-4)。

图20-4A 房室结内折返室上速心电图

图20-4B 旁路折返室上速心电图 逆向传导折返性室上速,QRS波群宽大、匀齐,与室性心动过速的心电图往往难于鉴别。 室上速的处理也是决定于血液动力学的状态。在器质性心脏病的基础上又发生了室上速,病人耐受差。逆向传导室上速中心室激动顺序完全不正常,对血液动力学的影响较大,同时有可能演变为心室纤颤。因此在血液动力学状态不稳定时宜选用直流电同步转复,迅速终止室上速。一般所需电量在100Ws上下。 多数室上速发生于无器质性病变的心脏,血液动力学状态稳定,即使有轻度胸闷、胸痛或轻度心脏失代偿的现象,也无需立即直流电转复,可试用下列治疗措施。 (一)刺激迷走神经 这种方法简便、易行,往往最先采用。其中以颈动脉窦按压和乏萨瓦(Valsava)动作效果较好。压迫眼球可能导致视网膜剥离,目前已较少采用。久犯的患者常自行引吐或蹲踞憋气试图终止发作。 压迫颈动脉窦时,病人取卧位或半卧位,以免发生晕厥。在约与甲状软骨上缘同一水平摸得颈动脉搏动最明显处用手指按压。先压右侧,如无效,数分钟后再按压左侧,不可双侧同时按压。每次按压不宜长过5s,并应进行心电监测,一旦心率减慢则立即停止。年龄超过75岁,有过脑血管病变者禁用此法。压迫颈动脉窦改变了血管内压力,压力升高的信息传递到心脏抑制中枢,反射性地增强了迷走神经张力。乏氏动作为会厌紧闭用力呼气,使肺内和胸膜腔内压力上升,肺内压力上升更多些。压力升高刺激了张力感受器,引起迷走反射减慢心率。另外在用力呼气胸内压力升高时回心血量减少,动脉血压及心搏出量也下降,一旦憋气动作停止,回心血量骤然增多,动脉血压突然上升,反射性地增强了迷走神经兴奋性。 兴奋迷走的措施一方面治疗心动过速,另外有鉴别作用。只有室上速可以因兴奋迷走而突然终止,而其他快速心律失常或无反应或逐渐减慢心率。 (二)升压药物 升压药物可以提高血压反射性地增加迷走张力。应注意升压药物仅能用于没有心、脑血管疾病者。一般当收缩压升高到21.3kPa(160mmHg)时心动过速常可终止,升压不宜过高。可选用的升压药有美速克新命(一次静注不宜超过15mg)、阿拉明、多巴胺、去甲肾上腺素及苯肾上腺素(5mg溶于50ml生理盐水缓慢静脉注射,使血压升到4.0~5.3kPa)。升压药还可以和抗心律失常药物同用,以提高疗效。 (三)抗心律失常药物 窄QRS波群的室上速,血液动力学稳定,异搏停是最有效的药物,可终止95%的发作。首次静脉推注剂量为5~10mg(0.1mg/kg体重)。初始的5mg可以稍快地推入,以后的剂量应按1mg/min的速度推进。多数发作于2~3min内奏效,无效时过15min再重复5~10mg。推注过程中监测心律,心动过速终止则停止注射。异搏停剂量过多,推注过快,可引起严重的窦性停搏,房室传导阻滞,及血压降低。已有血压编低的患者不宜选用维拉帕米,但是在升压之后仍不终止时可合用,往往能使心动过速迅速停止。合并轻度心功能障碍而血压正常者,维拉帕米并不禁忌,因为药物迅速终止发作反而有利于心功能的恢复。 西地兰0.4~0.6mg,或心得安0.1~0.15mg/kg体重静脉注射(1mg/min的速度)可以终止心动过速,或减慢心室率。 心律平是近年用于临床有效的药物,可用70mg溶于葡萄糖液中,5min内缓慢推入静脉。无效时,于20~30min后可重复注射。必要时还可注入第3个70mg。心律平半减期短无蓄积作用,相对安全,但它有致室律失常的副作用。 乙胺碘呋酮5mg/kg缓慢静脉推注,其终止心动过速的有效率约50%。但长期口服预防再犯的效果良好。 三磷酸腺苷20mg快速静注可迅速终止发作,其有效率与维拉帕米同。但该药副作用多,可致血压下降,窦性心动过缓,及异位室性搏动等。所幸此药半减期极短,副作用消失也快。 (四)电生理方法 由于90%以上室上速为折返性质,给以程序刺激延长折返途径中某一段组织的不应期,使再传来的激动无法如期通过,从而中止发作。 经皮静脉穿刺插入电极导管放置在右房或右室尖部,给以短于心动过速周期50ms左右的脉冲,连续3~10次刺激往往能终止发作。短阵突发刺激或持续10~20s的超速刺激也可奏效。 经食管左房调搏方法简便,可广泛应用。从患者鼻孔插入电极导管。成人插入深度为35~40cm。选择食管电图上房波振幅最高的部位进行程序刺激,容易夺获心房,达到治疗的目的。程序刺激电压20~40V,脉冲宽度10ms,方法如心内。 电灼希氏束区或房室旁路是在电生理检查基础上开展的新治疗,有待积累更多的经验后可能用于急诊治疗。 二、阵发性室性心动过速(室速)及扭转型室速室速的最常见病因是冠状动脉硬化性心脏病(冠心病),急性心肌梗死时或急性缺血时,有时没有明确的缺血征象也可能发生。各种心肌病、二尖瓣脱垂、主动脉瓣狭窄、先天性心脏病中伴有肺动脉高压和右室发育不良,以及电解质紊乱和酸碱平衡失调等都是室速的病因。一小部分患者在临床上找不到原因,即“原发性”室速,但尸检往往发现有心肌炎或心肌病的改变。 室速的机制主要为折返激动,少见的有自律性增强及洋地黄制剂中毒时的触发活动所致。室速在心电图上表现为宽大QRS波群,基本匀齐,频率多在150~180次/min间,更快的也不少见。其特征如表20-1。图20-5为一典型室速心电图。

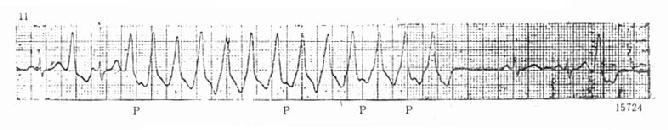

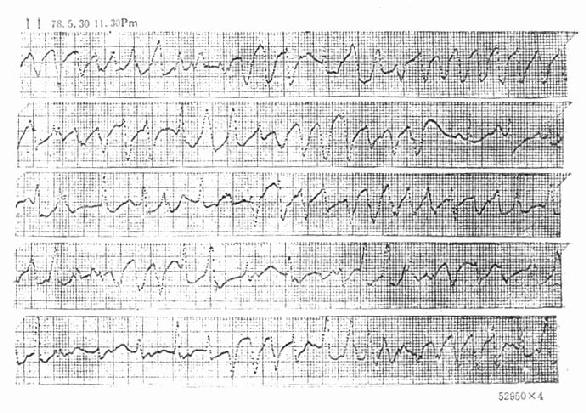

图20-5 室性心动过速的心电图 从第4个QRS波群出现短阵的室速,隐约可见P波,与R波无关。 室速前后可见室性期前收缩,形态相同。 室速根据发作情况分为持续性和非持续性。持续性室性心动过速指发作延续15s以上,有的作者认为30s以上。非持续性室速多不引起明显的症状。持续性室速的临床症状取决于室速的频率和心脏功能。一部分出现严重的血液动力学障碍,另一部分则症状轻微。所以症状轻重不是诊断室速的指标。 出现严重血液动力学障碍的室速,必须立即直流电转复,不宜先试用抗心律失常药物。在转复为窦性心律后可以酌情用药维持并预防近期复发。只有当血液动力学稳定时才可用药物试行控制室速。 (一)利多卡因 此药半减期短,作用发生与消失均很迅速,对血液动力学也无明显影响,使用安全,是紧急情况下治疗室速的首选药物。利多卡因对急性室速,尤其是急性心肌梗死合并室速时疗效好,而对慢性、反覆发作的室速作用并不理想。 利多卡因只能静脉使用,应先给予负荷剂量(1~2mg/kg),每10~15min给一次,总量不超过250mg。开始给药就应维持静脉给药2~4mg/min。将静注和静滴结合起来给药可以迅速提高血浓度达到治疗水平。利多卡因给药浓度过多,速度加快,可能产生神经系统副作用,如嗜睡、乏力、震颤、抽搐等。 (二)普鲁卡因酰胺 普鲁卡因酰胺静脉注射,50~100mg,5min一次,总量不超过1g。室速终止发作后可用1~4mg/min的速度静脉维持点滴。 静脉用药的副作用是引起血压下降而被迫停止用药。还可能延长房室和室内传导,故用药时注射要缓慢,并监测血压及心电图,一旦出现不利副作用立即停药。控制室速后改用口服普鲁卡因酰胺,250~500mg,每4~6h一次防止再发。 (三)心律平 静脉点滴心律平对室速有较好的效果。心律平210mg溶于200ml5%葡萄糖液,以每分1~2mg的速度静脉点滴,直到生效。也可以分次静脉注射(见室上速节)。口服心律平450~600mg/d,分2~3次可以预防再发。 (四)溴苄胺 当首选的一线药物无效,可试用溴苄胺。它延长心肌不应期,提高室颤阈值,有协助电转复成功的作用。但是它有明显的副作用,溴苄胺阻断交感神经,开始用药时神经末端儿茶酚胺被释放使血压上升,过后血压又下降,在儿茶酚胺增多时可能诱发室性异位搏动。常用剂量为5~10mg/kg,稀释后缓慢静注(用10~20min),必要时可以重复给药。 (五)奎尼丁、乙胺碘呋酮、慢心律 都有一定的效果。 (六)β受体阻滞剂 对运动或窦律快速伴有交感张力过高状况时易发的室速,心得安、氨酰心安、美多心安等β受体阻滞剂可能控制其发作。当上述各种药物无疗效时可以合并用药,ⅠA型加ⅠB型或ⅠC型,或与β受体阻滞剂、Ⅲ型药物同用(药物分类型法见心脏病药物章)。 (七)维拉帕米 近年来发现部分病人,各种药物无效但对维拉帕米有效,使用方法同室上速。这部分室速的机制可能与触发活动(依赖钙离子浓度)有关,故钙拮抗剂可控制发作。 近年来开展电生理-药理学方法,能在较短时间内选到有效的药物。用程序刺激法诱发与临床发作相似的室速,当时给药就可以观察疗效,是终止发作,是预防诱发,或是无效。以不能再诱发或不再发生持续性室速为有效,继续改为口服长期使用有预防复发的作用。电生理检查在急诊时不易进行,若是药物控制不满意,心内安置的导管可用程序刺激以终止室速。 有一种特殊类型的、恶性的室性心动过速,其QRS波群形态多变,波群尖端上下翻动,也称为“尖端扭转性室速”(图20-6)。这种室速往往发生于Q-T间期延长:家族性Q-T间期延长综合征,药物尤其是抗心律失常药如奎尼丁、普鲁卡因酰胺、乙胺碘呋酮,甚至包括利多卡因都可能诱发。临床上低血钾、低血镁、心动过缓、心肌缺血或炎症,及急性中枢神经病变都可能是诱因。

图20-6 尖端扭转性室性心动过速 尖端扭转室速的心电图上可见不规则的QRS波群,增宽或不明显增宽,频率160~300次/min,Q-T间期延长,诱发的室早落在T波在下降支,QRS波群尖端时而朝上时而朝下。往往发作连续3~20个搏动,间以窦性搏动。由于频率过快可伴有血液动力学不稳定的症状,甚至心、脑缺血形象。持续发作控制不满意可能发展为室颤。 扭转性室速用电转复治疗只能暂时奏效,过后仍要复犯。常用的抗心律失常药物效果并不满意,ⅠA型药物中如奎尼丁、普鲁卡因酰胺、双异丙吡胺等有可能加重Q-T的延长,所以一般避免使用。 伴有低血钾时可用静脉点滴稀释后的氯化钾,可以减轻发作。硫酸镁与氯化钾合用,协助细胞钠-钾泵将钾离子转入细胞内,也可以单独应用控制扭转性室速的发作。25%硫酸镁20ml加入5%~10%葡萄糖100ml中以20~25滴/min的速度静脉点滴,过6~8h还可重复应用。 异丙肾上腺素静脉点滴可加快窦律,缩短Q-T间期,有利于夺获心室,减少发作。静脉点滴2~8μg/min,开始小剂量,每5min左右增多1μg。异丙肾上腺素的副作用是加快窦性心律,诱发室性早搏,扩张周围血管使血压下降,及增加心肌耗氧量。因此在用药期间要监测血压、心电图。 先天性Q-T间期延长综合征的机理是双侧心脏交感神经不平衡。右侧张力弱及(或)左侧张力过亢,致使出现扭转室速。给以β受体阻滞剂长期口服有预防作用。获得性药物或电解质紊乱造成的扭转性室速,清除诱因就可以不再复犯。 三、心房纤颤心房纤颤是最常见的心律失常,有阵发性及持续性两类,多见于器质性心脏病。风湿性心脏病二尖瓣狭窄和关闭不全、冠心病、高血压性心脏病是最多见的原因。心肌病、心包疾病,及某些非心脏病如甲状腺功能亢进、肺栓塞、慢性阻塞性肺部疾患都可能是其潜在的病因。有一小部分病例为阵发性心房纤颤,并无器质性心脏病的证据,更少的是无病因的持续性心房纤颤。近年来认为这部分病例中部分是心肌炎或是病态窦房结综合征的患者。 临床检查听诊时发现完全不齐的心律,多可以就此做出诊断。心电图(图20-7)示P波消失,代之以大小不一,间距不等的心房颤动波-f波。f波在Ⅱ、Ⅲ、aVF及V1导联比较明显,有时振幅太低不易辨明。QRS波间距绝对不等,可以是窄的也可以是宽的。原有束支传导阻滞即可呈现为宽QRS波群。若是间断地出现宽波群就需要鉴别室内差异性传导和室性早搏,两者在心房纤颤时都很常见。室内差异性传导因心室率快速,心动周期短于室内传导系统的相对不应期所致。一般出现在长心动周期后的短心动周期时。长心动周期时室内传导系统的相对不应期较短周期时延长,当心动周期突然缩短,室内传导组织仍处于相对不应状态,传导速度缓慢,使接踵而来的QRS波群时间增宽,表现束支传导阻滞的图型(图20-8)。室性早搏则不存在上述周期变化的规律。

图20-7 心房纤颤心电图

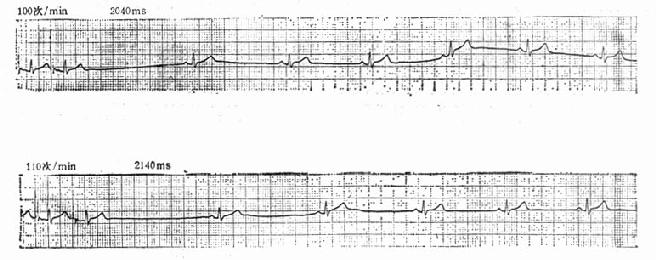

图20-8 心房纤颤时差异传导的QRS波群 第6、9、13、15个QRS波群为室内差异传导 心房纤颤时,由于失去了心房收缩对心室的充盈作用及快速而不规则的心室搏动,使心排血量降低。若是原有心脏病已近于失代偿,则能导致不同程度的心力衰竭,有时甚至难于恢复代偿状态。因此治疗房颤的最终目的是恢复窦性心律,并维持窦性心律。如果房颤不能纠正,则应控制心室率保持适当的心排血量。 (一)阵发房颤 对发作时间短且无明显症状者可不进行特殊治疗。嘱患者休息、给予镇静剂即可。但若发作时间长或有血液动力学影响时则应争取恢复窦性心律。恢复窦性心律的方法宜首选直流电转复,其次是药物,如乙胺碘呋酮、心律平等。奎尼丁是较有效的复律药物,用前需先给适量的洋地黄制剂,以减慢房室传导。 洋地黄制剂,如地高辛和西地兰,在治疗房颤中占有重要地位。对于不是正在接受洋地黄类药物治疗的病人,可静脉给予西地兰0.4~0.8mg溶于5%葡萄糖20ml中缓慢注射。其主要目的在于迅速减慢心室率,从而减轻由于心室率过快所造成的血液动力学异常及临床不适。必要时过4~6h后还可给西地兰0.2~0.4mg。西地兰纠正房颤恢复窦律的作用并不肯定,但是部分患者在房颤率减慢后能自行恢复。 (二)持续性房颤 由于心室率未能满意控制,引起临床症状加重,常使慢性房颤患者急诊就医。此时首先应详细了解病史,进行全面检查,找寻可能的诱发因素,并做相应处理。诱因去除后症状常可明显好转。 持续房颤患者多已长期口服洋地黄制剂,当心室率加快或心力衰竭加重时,需要分析药量不足抑或过多。血清地高辛浓度测定有一定帮助,高于20ng/L有过量之可能,10~20ng/L之间常表示用量合适。若无过量之可能,可酌情加口服地高辛0.125~0.25mg,或静注西地兰0.1~0.2mg,并严密观察心率和病情。 协助洋地黄制剂控制心室率的药物有钙离子拮抗剂维拉帕米。维拉帕米作用于房室结,减少房颤波的下传。口服40mg,一日2~3次,有人主张可小剂量静脉推注。但维拉帕米可成倍地提高地高辛的血浓度,引起临床洋地黄中毒症状。所以要慎重,实在心室率不能被满意控制必须加维拉帕米时,地高辛的剂量宜减半。β受体阻滞剂心得安也有减慢心室率的作用,注意事项同上。 持续房颤一般不作急诊直流电转复,需要进行全面检查,权衡病程、心脏大小、心房大小、有无血栓和栓塞,及长期预防复发等多方面条件后才能做出是否转复窦律的决定。 心房扑动多为阵发性,少数为持续性。心房扑动不如心房纤颤常见。心电图上扑动波(F波)在250~350次/min,呈不同比例下传心室。若呈2:1,甚至1:1下传,心室率极为迅速,病人可出现心悸、气短等症状。同步直流电转复成功率高达90%~100%,应首选。使用75~100Vs,甚至更低的电能量即可奏效。控制心室率的药物同心房纤颤,但效果往往不满意。 四、缓慢心律失常心率低于每分钟60次即为心动过缓。正常心脏即使只有30次/min的心跳,也能保持适当的心排血量。当心脏有器质性病变时,过于缓慢的心率可以引起一系列心排血量不足的症状,头痛、头晕、眼黑、乏力,甚至一过性晕厥。 严重的窦房结病态综合征(病窦)和高度房室传导阻滞是急诊中常见的缓慢心律失常。 (一)病态窦房结综合征病窦的临床表现有三种:窦性心动过缓(持续性)、窦房传导阻滞,及慢快综合征。持续的窦缓和阻滞比例高的窦房阻滞使心率降低到40次/min上下,甚至仅有30余次/min。慢快综合征的症状多发生在两种心律转换的时候,由慢突然变快(此时多为房性心动过速或房颤、房扑)病人觉得心慌、气短,由快变慢往往发生很突然,病变的窦房结受到快速心律的抑制,不能按正常时间恢复发放冲动,致心脏停搏较长时间,此时病人觉得一系列脑缺血的症状,甚至晕倒。正常窦房结恢复时间在1.5s以内,病变时可长达数秒之久(图20-9)。

图20-9 病窦的复律时间 病窦的病因有心肌缺血、心肌炎症及药物副作用。老年人窦房结细胞退行性变,可能在这基础上合并上述病因,病窦的发生率自中年后随年龄而增长。多种抗心律失常药物,如Ⅰ型快通道抑制剂,β受体阻滞,钙离子拮抗剂,和乙胺碘呋酮等都有抑制窦房结的作用。治疗剂量的药物对于正常窦房结没有或轻微作用,一旦窦房结功能障碍,药物抑制作用便可显现,以致发生严重的缓慢心率。 窦房结不正常还在1/4的病例中合并房室交接区的病变,使有代偿作用的交接区逸搏频率也很缓慢,甚至不出现,加重了患者的症状。 有症状的病窦,从心电图上就可以获得诊断。 处理的办法是:①药物提高窦房结频率。可用阿托品0.6mg静脉注射,如心动过缓未改善则可再给予0.4~0.6mg。阿托品作用持续10min至6h,若心动过缓再度出现可再给予阿托品,但在2.5h内总剂量不应超过2.5mg。阿托品的首次剂量大于0.8mg约有半数病例可出现窦性心动过速,若剂量过小(如0.3mg)可能使心率进一步减慢。阿托品适用急性心肌梗死,低血压,心力衰竭,或伴有室性早搏时的心动过缓。第二个药物是异丙肾上腺素,1mg溶于葡萄糖液内成2~4μg/ml。开始小剂量(1.0~2.0μg/min)静脉点滴,逐步调整剂量以达到最合适的心率。异丙肾上腺素是有力的β受体兴奋剂,可以加快心率,增强心肌收缩力,但是对周围血管为无选择性地扩张作用。周围血管扩张使心排血量增加,相对地肾血流量减少,动脉舒张压降低,可以使冠脉灌注压降低。心率和心肌收缩力增加,心肌耗氧量增多,另一方面冠脉灌注减少,有可能不利于心肌代谢,在冠心病中加重心肌缺血。②安装心导管临时起搏。消除诱因,给以药物后心率不增快,仍心排血量不足或心功能不全的症状时,宜经皮静脉穿刺送入起搏导管,留置于右心室心尖部(偶有在右心房临时起搏),进行起搏。临床起搏一般不超过7天,病情好转;若超过2周仍不缓解,则应考虑安置永久心脏起搏器。 (二)高度房室传导阻滞房室传导阻滞分为三度。Ⅰ度表现为P-R间期延长;Ⅱ度为房室传导部分受阻,P波后面心室脱落;Ⅲ度则为完全受阻,P波与QRS波群无传导关系。 Ⅰ度传导阻滞没有症状,往往因周身疾病就诊发现。治疗针对病因,注意随诊以防止其进展为Ⅱ度或Ⅲ度。 Ⅱ度传导阻滞时,阻滞比例较高,R波脱落较多,心室率就会明显缓慢,如2:1或3:1房室传导时心室率很慢。 Ⅲ度传导阻滞时,根据发生的急缓和心室率决定其症状,从头晕、乏力、活动时加重,直到阿-斯综合征(图20-10)。

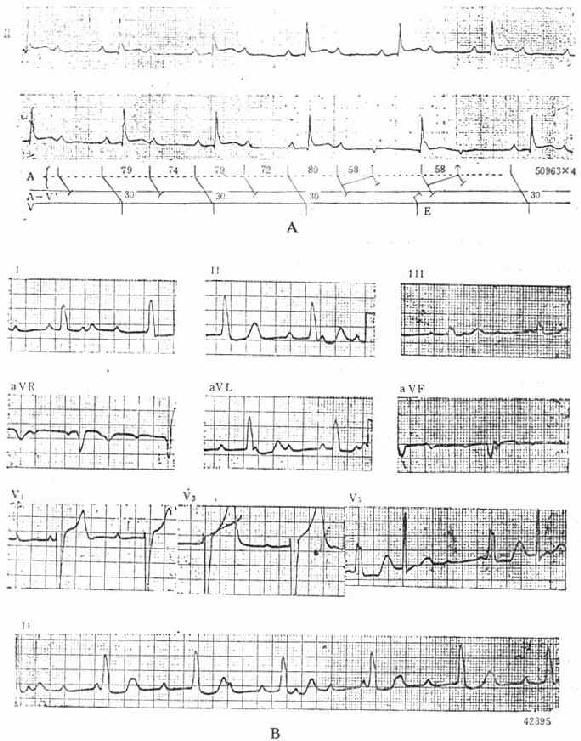

图20-10 Ⅱ度及Ⅲ度房室传导阻滞的心电图 分析心电图上P波及QRS波群的传导时间及传导关系便可获得诊断。近年来经希氏束电图检查,将房室间分为房内、房室结、希氏束、希氏束远端等部分,进一步确定各种程度传导阻滞的部位。房室传导阻滞的定位有一定的临床意义,可以协助判断预后,因为阻滞部位越是靠下,心室率越慢,异位逸搏点的稳定性差,有可能发展为完全性阻滞而出现心脏猝死。房室结部位的阻滞,心室逸搏点在交接区,频率在55次/min左右,QRS波群正常。其病因为风湿性心肌炎、急性下壁心肌缺血或梗死,及洋地黄中毒等,原发病恢复后房室传导随之也好转或正常。希氏束内和希氏束远端传导阻滞,逸搏点在心室内,频率慢,40次/min上下,多数QRS波群宽大呈束支阻滞型。其病因为传导系统退行性变、心肌病,及广泛的前间壁心肌梗死,多反映病变广泛而病情严重。患者症状明显,是需要及时处理的。 处理上可以先试行给以异丙肾上腺素静脉点滴,剂量同病窦综合征。异丙肾上腺素可以提高逸搏频率,但也可能诱发室性搏动。阿托品静脉注射可能改善房室结传导,但对希氏束及其远端阻滞者加快了窦率,增重了传导阻滞部位的承受,反而减少了房室间的传导。急性心肌炎或心肌缺血可以试用静脉氢化考地松或氟美松,可能帮助消除传导部位的水肿。若是点滴2~3天无效则不宜长时间应用。 急性Ⅲ度房室传导阻滞常伴有明显的症状,病人可能时时发生心脑综合征。首先,立即以60~70次/min的频率,有节奏地拳击病人胸骨下部,以维持病人的心跳,为植入临时心脏起搏器赢得时间。因这种措施有可能使室颤发生,故应在心电监护下进行。国内有经食管调搏心室对Ⅲ度房室传导阻滞进行保护性起搏的成功报道。食管电极由鼻孔插入45±5cm,此时食管电图上房波很小,心室波明显,多呈QR或qR型。所用电刺激脉宽10ms,电压自15V开始渐增,直到夺获心室起搏。 五、特殊情况的处理(一)预激综合征合并宽大QRS波群的快速心律 正常房室结有递减传导性能,心房侧的激动周期缩短而房室结的不应期却延长,保护心室率不会过于快速。像在心房纤颤时,心房率超过300次/min,心室率就不会超过180次/min。但是在预激综合征时,由于旁路的不应期短,而且多数旁路不具有递减性能,不随心率的加快而延长传导。因此在两种情况下预激综合征并发快速心律时,心室率极快:①逆向折返室上速;②阵发性房颤。逆向折返室上速在前节谈到,旁路承担全部的室上性激动下传心室,QRS波群宽大,频率快速。预激综合征的病人约20%~30%合并房颤(合并房扑少见)。房颤时心室率极快,约1/4的病例可高达250次/min。心房冲动部分或完全地通过旁路下传,使QRS波群呈不同程度的预激(图20-11)。预激综合征合并宽大QRS波群的快速心律时容易发生血液动力学障碍,因为除了心室率过快之外,心室激动顺序不正常。若伴有血流动力学的恶化,应立即同步体外直流电转复。恢复窦律后可使用普鲁卡因酰胺、奎尼丁、乙胺碘呋酮等药物,这些药物可减少心房异位搏动及房颤的复发,同时也可延长旁路不应期,即使发生房颤,也可使心室率不致过快。

图20-11 预激综合征合并心房颤动 当血液动力学恶化不明显,可考虑静脉用上述药物以延长旁路不应期,减慢心室率。值得注意的是,若旁路不应期很短,以上药物的作用有限。 利多卡因对旁路不应期的影响不固定,有使用后心室率反而加快的报道。 地高辛使大约1/3的预激综合征的病人旁路不应期缩短,若合并房颤,心室率反而加快,因此当预激合并房颤时禁用洋地黄制剂。 静注维拉帕米也可延长正常传导组织不应期而使旁路传导更为容易,故亦应禁用。 当合并房扑时,心房扑动波经旁路1:1传导时,宽大的QRS波群与室速很相似,体表心电图上两者不易鉴别。置放一根食管电极导管辨明P与R的关系,对于诊断很有帮助。紧急处理与室速相同。 (二)洋地黄制剂中毒时心律失常 洋地黄制剂(以下均以地高辛为代表)是临床上治疗心脏病最常用的药物。由于剂量掌握不当或心肌功能太差,就容易发生中毒现象。或者由于合并应用某些抗心律失常药物,使地高辛血浓度增高而出现中毒症状。这些抗心律失常药物中常用的有奎尼丁、维拉帕米、心得安、双异丙吡胺、乙胺碘呋酮等。其中奎尼丁或维拉帕米与地高辛合用尤易发生,故宜将地高辛剂量减半。 洋地黄中毒时心律失常可以包括各种快速或缓慢心律失常。此时心律失常的发生机制为:①诱发浦肯野纤维的延迟后电位,引起触发活动性质的自律性增强;②通过迷走神经间接或直接作用于房室结区,使之传导延缓或阻滞。其他的作用如通过迷走神经影响窦房结和心房纤维,及改变心房肌不应期等均可能参与心律失常的形成。常见的洋地黄中毒心律失常有室性期前收缩(多源性常见)、Ⅱ度和Ⅲ度房室传导阻滞、非阵发性交接区心动过速、房性心动过速伴房室传导阻滞,及房颤时交接区心律。室性心动过速、窦房传导阻滞及阵发性新发生的房颤都可能是洋地黄制剂所致。 诊断上首先仔细询问病史,了解有无中毒的诱因,用药的过程等。心电图上若出现快速异位心动过速合并传导阻滞是提示可能中毒的线索。地高辛血浓度超过2μg/L,结合临床有利于过量的诊断。但是相反的情形和浓度低于2μg/L表现中毒的病例也是不少见的。 处理上应先停用洋地黄制剂,并严密观察。多数病例停药后逐步恢复,无需更多的特殊处理。血清钾低是洋地黄中毒的因素。检查若有血钾低于正常水平应静脉补充钾盐,尽快地使血清钾恢复正常。补充钾盐对房室传导阻滞有加重的危险,但是当血钾在不正常的低水平,宜严密观察下补充钾盐,速度适中。 洋地黄中毒合并室性早搏或室性心动过速多表示病情危重,预后不佳。苯妥英钠(大仑丁)有特效的作用,静脉注射100mg,5min一次,总量不超过1g。其副作用是降血压,减慢心率,并抑制中枢神经。利多卡因、普鲁卡因酰胺均可有效,奎尼丁最好避而不用。直流电转复是相对的禁忌证,在洋地黄中毒时电击可能造成严重的心律失常,必要时宜先给上述药物再行电转复。 洋地黄中毒时室上性心动过速,试用苯妥英钠也可奏效。静脉用苯妥英钠控制心律后改口服维持量。 其他急性心肌梗死时心律失常和起搏器心律失常将在有关章节中论述。 (吴宁) 参考文献[1]Benchimol A:Significance of the contribution of atrial systole to cardiac function in man.Am J Cardiol1969;23:568 [2]Kosowsky BD,et al: Reevaluation of the atrial contribution to ventricularfunction. Am J Cardiol 1968;21:518 [3]Brockman SK: Mechanism of the movements of the atrioventricular valves.Am JCardiol 1966;17:682 [4]Marriott HJL,et al: Crieria, old and new,for differentiating between ectopicventricular beats and aberrant ventricular conduction in the presence of atrialfibrillation.Prog Cardiovasc Dis 1966;9:18 [5]Josephson ME: Paroxysmal SVT:An electrophysiologic appraoch.Am J Cardiol1978;41:1123 [6]Thibault GE, DeSanctis RW:Cardiology:Arrhythmias.Wilkins EW,Jr.,Dineen JJ,Moncure AC, Gross PL(Eds):MGH Textbook of Emergency Medicine,2nd,ed.,Williams p 69 [7]Helfant RH,et al: The electrophysiological properties of diphenylhydantionsodium as compared to procaine amide in the normal and digitalis-intoxicatedheart. Circulation 1967;36:108 [8]Prytowsky EN: Selection of antiarrhythmic drugs based on electrophysiologicstudies,Dreifus LS(Ed):Cardiac Arrhythmias:Electrophysiologic Techniques andManagement.FA Davis,Philadelphia,1985;p239 第21章 心源性休克心源性休克是指心搏出量减少而致的周围循环衰竭。心搏出量减少,或是由于心脏排血能力急剧下降;或是心室充盈突然受阻。因此,称之为“动力衰竭”(power failure)或者“泵衰竭”(pump failure)。临床上最多见的病因是急性的心肌梗死(因心肌坏死,收缩能力降低而致泵血障碍),其他原因有急性心肌炎、重症的急性瓣膜病、严重心律失常、心包填塞、心脏创伤、室中隔穿孔、乳头肌腱索断裂、张力性气胸、肺栓塞、巨大心房粘液瘤以及心脏手术等。 住院急性心肌梗死病人的最常见死亡原因之一是“泵衰竭”其中约15~20%并发心源性休克;心源性休克是重度“泵衰竭”的表现,在死于心源性休克的急性心肌梗死患者尸检中,左心室心肌坏死的范围至少为40%。这些患者绝大多数均有包括左冠状动脉前降支在内的三支冠状动脉病变。近20~30年来,由于血液动力学以及代谢方面监护的开展,大大地增加了对心源性休克的病理生理机制的认识。一些新治疗技术的发展,如辅助循环装置及心脏外科手术等,虽取得了一定的效果,但本病病死率未见明显下降,最低者仍超过50%,值得临床努力加以研究改进。本文将着重讨论急性心肌梗死并发休克的病因,病理生理及其处理的进展。 一、临床表现 急性心肌梗死并发心源性休克的临床主要表现为重要器官血流灌注量的降低。如病人仅仅出现低血压则不足以诊断心源性休克。原因是许多病人发病后,在短期内会发生严重的低血压(收缩压低于10.7kPa)。此种低血压可较顺利地得到恢复,因此只有当低血压伴有其他循环功能不良的临床体征时方可以为有休克综合征的存在。 (一)临床特征 概括心源性休克患者应有以下一些特征:①血压降低,收缩压低于12.0kPa(90mmHg)或者原有高血压者,其收缩压下降幅度超过4.0kPa(30mmHg);②心率增加、脉搏细弱;③面色苍白、肢体发凉、皮肤湿冷有汗;④有神志障碍;⑤尿量每小时少于20ml;⑥肺毛细血管楔压(PCWP)低于2.67kPa(20mmHg)、心脏指数(CI)低于2L/(min·m2);⑦除外由于疼痛、缺氧、继发于血管迷走反应、心律失常、药物反应或低血容量血症等因素的影响。 (二)主要特征 急性心肌梗死病人出现第一心音减弱可认为有左心收缩力下降;当出现奔马律时,即可认为左心衰竭的早期衰竭现象;新出现的胸骨左缘响亮的收缩期杂音,提示有急性室间隔穿孔或乳头肌断裂所致急性二尖瓣返流,如杂音同时伴有震颤或出现房室传导阻滞,都支持室间隔穿孔的诊断。 (三)血液动力学的测定 心源性休克时,血液动力学的测定结果,表现为严重的左心室功能衰竭;心脏每搏作功降低,每搏血量减少,因而导致左心室舒张末压或充盈压上升,以及心排血量下降。此外,按一般规律,心输出量降低均会引起外周阻力的代偿性升高,心肌梗死病人中大部分心输出量的降低可由全身血管阻力的代偿性升高而得到代偿,血压不致明显下降。而在急性心肌梗死合并休克时,相当一部分病人的全身血管阻力(SVR)并没有预期的代偿性升高,而是处于正常或偏低的状态。因为心肌梗死时全身血管阻力受两种相反作用的影响。一种作用是心输出量降低,使主动脉弓和颈动脉窦的压力感受器的冲动减少,反射性地引起交感传出冲动增加,SVR升高。另一种作用是心室壁内的牵张感受器受牵引,拉长时反射性抑制交感中枢而使交感传出冲动减少,SVR降低,上述两种相反作用的力量对比决定着SVR的变化方向。因此,在急性心肌梗死休克时,SVR的变化很不一致,这不仅是因为心输出量降低的程度不同,而且还由于上述两种反射效应的相对强度不同所致。因此在急性心肌梗死合并及不合并休克时心脏指数(CI)、平均动脉压(MAP)、左室作功指数(LVWI)均有明显差异,而两者的SVR变化不完全一致,即多数表现增高,部分正常,少数则降低。心肌梗死休克时由于组织的血液灌注量减少,因而出现动脉血氧降低、高或低碳酸血症、代谢性酸中毒、血中乳酸盐增加等改变。 心肌梗死合并休克综合征可以在发病一开始即发生,但大多数是逐渐发生的。在急性心肌梗死出现后的数小时至2~3天内均可发生休克,且其危险性与过去是否曾发生过心肌梗死、高血压、充血性心力衰竭以及年龄是否超过60岁,有着密切的关系。此外,心脏增大、周围水肿和肺水肿的存在亦将使得死亡率增加;其中梗死面积大小和既往是否曾发生过心肌梗死是影响预后的重要因素。此与Alonso等的发现是相符合的。 (四)病程进展及监测 心源性休克病情进展甚快,一般在出现后24h内死亡,为此应严密观察病情和不断根据病人的血液动力学、呼吸以及代谢状态制订合理的治疗方案。当前大多数冠心病监护病房(CCU)所用的是视力观测心电图或检测心律失常的自动心率仪,其效率仅约为65%。 1.急性心肌梗死休克时,中心静脉压测定,由于种种原因,目前多数人已认识到它不再是左心室充盈压的可靠指标。1970年Swam—Ganz气囊漂浮导管用于临床后,通过肺动脉插管法测定肺毛细血管楔压,间断测定左心房和左心室的充盈压(或左心室舒张终末压),成为一种监护测定左心室功能简易和安全的方法。操作者可在病人床边经皮肤穿刺插入“漂浮”导管,导管甚至可留置1周。将导管顶端的气囊短暂注气,不致发生肺节段性缺血和肺梗死,却可反覆测定肺毛细血管楔压,并同时测得心排血量。测定肺毛细血管楔压或肺动脉舒张压对心源性休克的处理有以下重要意义。 (1)它是一种间接但可靠的估计左心室前负荷的方法,而前负荷则是决定心脏功能的一个主要因素。 (2)测定肺毛细血管压力。肺毛细血管压力是引起肺水肿的一个重要因素,当肺毛细血管楔压超过2.27kPa(17mmHg)时,即会有肺充血发生;超过3.33kPa(25mmHg)时出现肺泡性肺水肿。 (3)肺动脉舒张压、肺毛细血管楔压以及心排血管量等指标可作为鉴别心源性休克和血容量不足引起的低血压的重要依据。 (4)根据心排血量计算的各种指数,可用于估计病情预后,当心脏工作量大于3.0kg/m2时,预后较佳,低于此数值者预后差。如心脏指数小于2.4L/(min·m2),左室充盈压超过2.0kPa(15mmHg)者,病死率达50%;Afifi等认为心搏指数是估计预后的最可靠的单项血液动力学指标:若超过25ml/次者,预后佳,其可靠性为73%,如与动脉血乳酸浓度作为周围灌注不良的指标同时结合考虑,评价预后的正确性可增至88%。临床还可根据肺动脉楔压与血液渗透压计算出血浆胶体渗透压与静水压级差,用以预计发生肺水肿的可能性。当胶体渗透压减静水压级差降低至0.16±0.173kPa(1.2±1.3mmHg)时,X线检查可表现出肺水肿,如级差在正常范围内(平均为1.29±0.227kPa)即无肺水肿发生。 2.对于心源性休克患者,观察尿量的改变,对病情预后也是一项不可忽视的指标。有人分析指出,尿量超过60ml/min者,存活的可能性增大,其可靠性为50%。休克后的病人,如尿量维持在50ml/min者,预后较佳,可靠性为78%。所以对于心源性休克病人,为了保证测定尿量的准确性,应采用留置导尿管。 3.急性心肌梗死合并心源休克者常有低血氧发生,此可通过动脉血的常规气体分析测得。临床实践证实,动脉氧分压的降低往往早于肺水肿X线征象的出现,此为肺内存在分流的重要线索。 4.呼吸性酸中毒和碱中毒也是常伴随的临床表现,且可增加急性心肌梗死病人室上性和室性心律失常的发生率。为此需对病人常规进行血pH、二氧化碳以及重碳酸盐的监护测定。 5.对有血压低和周围血管收缩情况的严重心源性休克病人,常规气袖血压计测量血压不可靠,需采取动脉内插管测压,特别是在较大的动脉如股动脉,对初次测压和以后观察疗效均较可靠。有人认为初测的舒张压超过7.33kPa(55mmHg)者,其预后佳,可靠性为68%。如果同时用动脉内舒张压和动脉血乳酸浓度这两个指标来估计预后,则可靠性为80%。 二、发病机理 (一)心肌部分坏死致心输出量降低 缺血性损伤或细胞死亡所造成的大块心肌病变是导致急性心肌梗死心肌收缩力减退和引起休克的决定性因素。Alonso等观察了22例死于休克的急性心肌梗死患者,发现平均50%以上的左心室心肌丧失功能;与此对比,10例猝死但无休克者,只有25%以下的心肌丧失功能。证实了可收缩心肌量的显著减低是心肌梗死发生休克综合征的根本原因,并由此导致一系列病理生理变化。首先导致动脉压减低,从而使凭藉主动脉灌注压力的冠状动脉血流量减低,这又进一步损害心肌功能,并可扩大心肌梗死的范围,加上随之而来的心律失常和代谢性酸中毒,可促进上述结果的恶化(图21-1)。

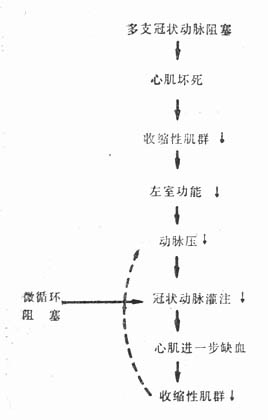

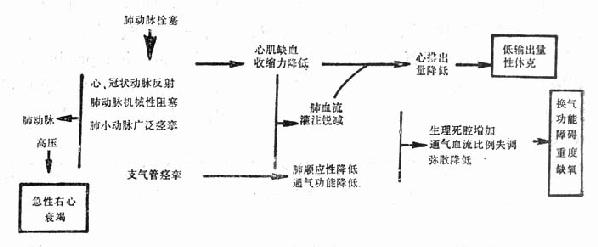

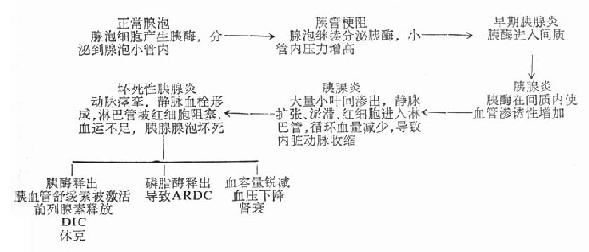

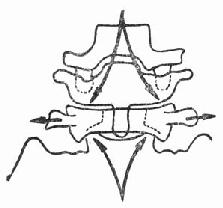

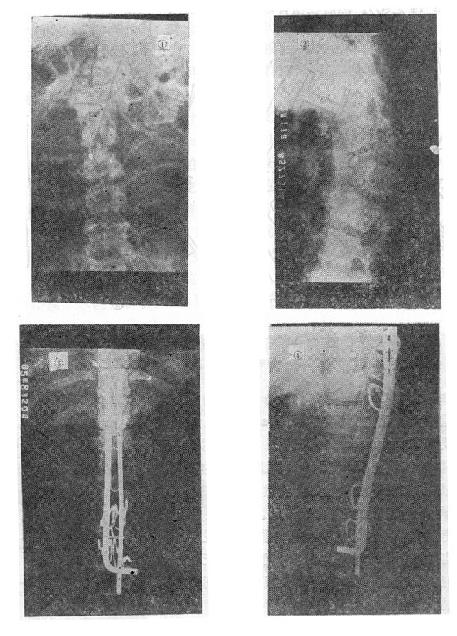

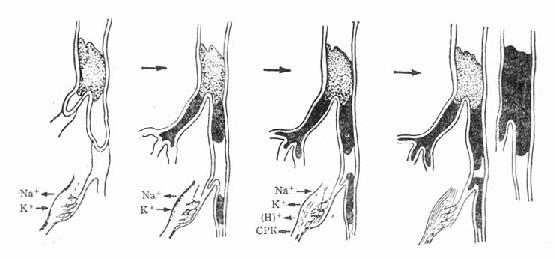

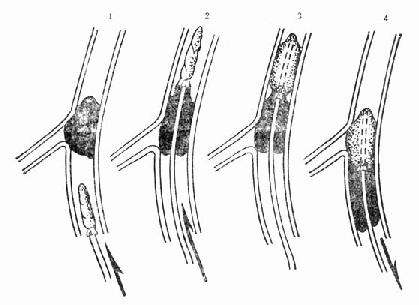

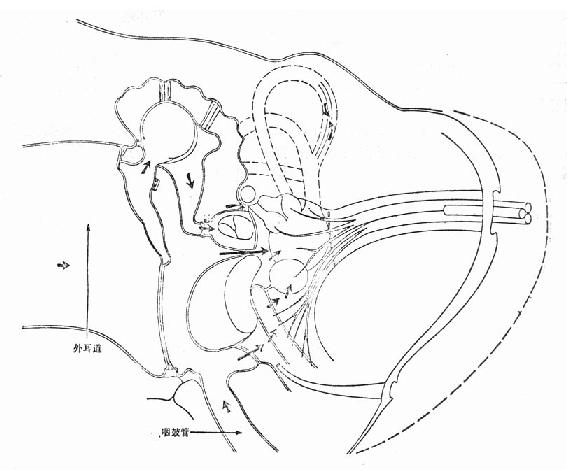

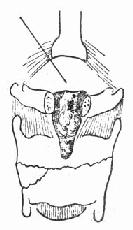

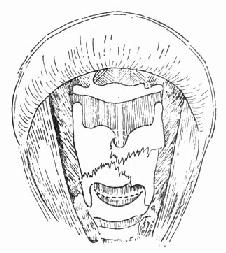

图21-1 冠状动脉阻塞引起心源性休克和进行性循环衰竭的恶性循环 由于急性心肌梗死合并心源性休克时,心搏出量急性下降,在静脉回流无变化的情况下,使心室内残余血量增加,心肌纤维伸展的强度增加。根据Frank-Starling机制,心肌纤维伸展增强,长度增加,可使心排血量相应增加。Ross等研究表明,心室充盈压在2.67kPa(20mmHg)范围内,心搏出量的上升与压力的上升相平行;急性心包伸展障碍和急性梗死区域的心肌僵硬,均影响心室舒张期进一步扩张和充盈。由于充盈压上升,使心肌,特别是心内膜下心肌的灌注进一步减少。心搏出量的下降,还可影响心肌的化学和压力感受器与主动脉弓和动动脉窦内压力感受器之间的关系,使之趋向于强烈的反调节。此过程称为交感肾上腺反应,其结果是强烈地刺激了肾上腺,并使节后交感神经末梢释放儿茶酚胺。所以在急性心肌梗死伴有心源性休克时,血中儿茶酚胺比无合并症者明显增高。交感肾上腺反应可以使尚有收缩能力的心肌纤维的收缩力增强,还使心率加快,两者均使心肌耗氧量增加。此外,这一反应还可刺激周围血管的α受体,使血管收缩,其作用主要是维持动脉血压,并保证足够的冠状动脉灌注。这一点有决定性的意义,因为灌注压如低于8.66~9.33kPa(65~70mmHg),冠状动脉血流将不成比例地急剧下降。如原有冠状动脉狭窄,灌注量进一步减低,心肌缺血更为严重,坏死区域继续扩大,心排血量更为降低,心室充盈压继续上升,影响心肌灌注,构成恶性循环(图21-2)。

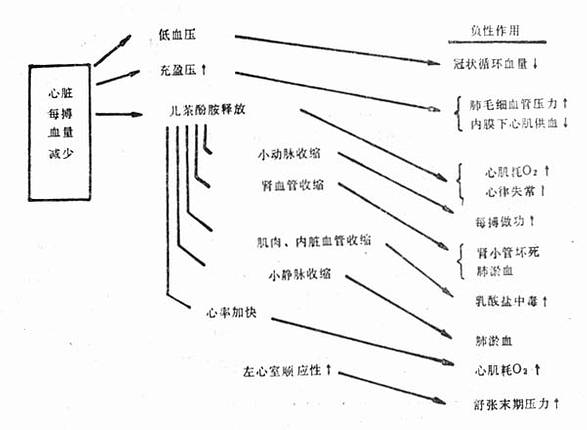

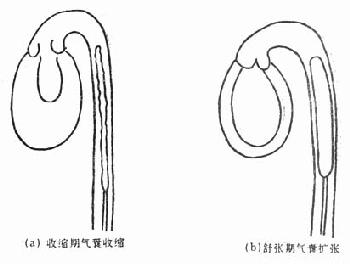

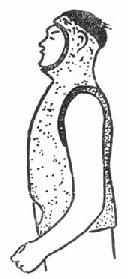

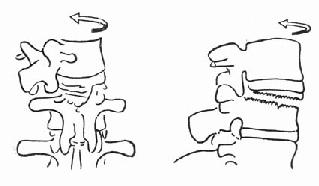

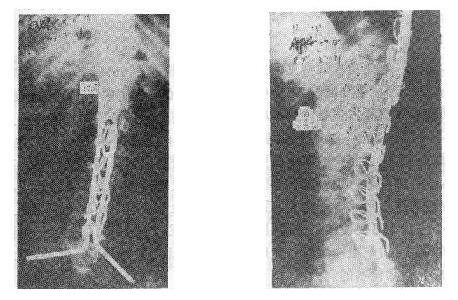

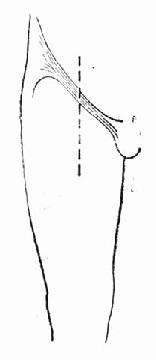

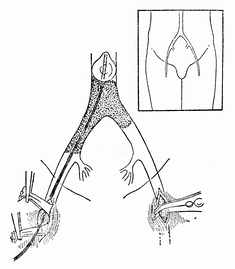

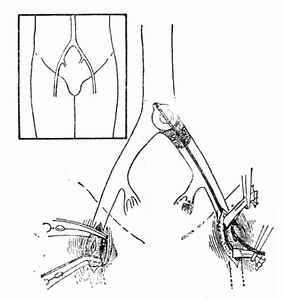

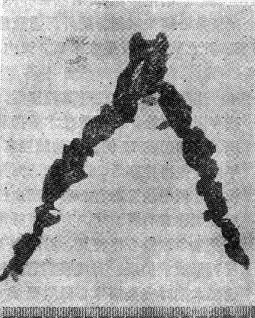

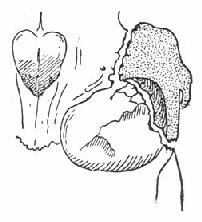

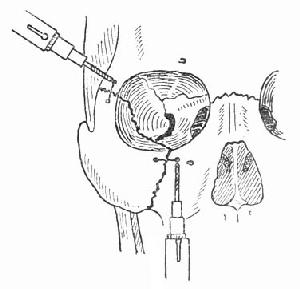

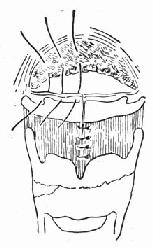

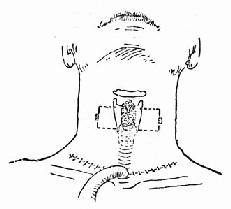

图21-2 心肌梗死合并休克的恶性循环 (二)心肌收缩运动不协调 梗死部位的心肌不仅本身不很好地收缩,且在梗死发生的早期,由于梗死的心肌尚保持一定的顺应性,在正常心肌收缩时,该部位被动地拉长,且向外膨出。这种不协调的心室收缩现象,严重影响了心脏作功,其作用犹如二尖瓣闭锁不全。继之梗死心肌变得僵硬,心脏收缩时梗死部位不再被拉长,但也不能起收缩作用,同样表现为心脏收缩期运动不协调,即未梗死部位的心肌必须增加舒张期长度以保持适当的心输出量。如果左室有大片心肌梗死,则剩余心肌即使最大限度地伸长也不能维持心输出量,每搏心输出量便明显降低。虽心率增加也不能使每分心输出量适应全身循环的需要。 (三)心肌抑制因子 Glenn等证实心源性休克以及其他休克过程中,血循环中存在一种心肌抑制因子(MDF)。MDF为一多肽类,胰腺因为缺血,其中的溶酶体便解体,酸性蛋白酶使内源性蛋白质分解,产生MDF。MDF可使心肌收缩力明显减弱,从而加重休克的进展。 (四)心肌自体抗原作用 近年来,有人提出起源坏死心肌的自体抗原,可能在急性心肌梗死休克的发生发展中起一定的作用。试验发现心肌梗死病人循环血液中存在自体抗原。梗死发生后6h自体抗原开始释放入血,并随时间的延长,其滴定度上升。如将心肌梗死的自体抗原静脉注入正常狗及致敏狗,可引起血压下降,心率增加。可见心肌自体抗原具有降压及心肌毒性作用,为此成为急性心肌梗死休克的附加发病因素。 (五)心律失常 正常心脏能适应较大范围的心率变化,缺血心脏的这种适应能力明显减弱。急性心肌梗死发生快速心律失常时使心肌耗氧量增加,进一步加重心肌缺氧,可引起严重的心输出量降低。发生慢性心律失常时,由于心脏贮备已经不足,心跳减慢本身即可成为心输出量降低的原因,或使已注降低的心输出量进一步减少。 (六)其他附加因素 虽然急性心肌梗死合并休克的基本发病环节是心肌部分坏死,导致心输出量的降低,但是血容量不足或恶心、呕吐、大量失水? ■[此处缺少一些内容]■ 的速度静注5%葡萄糖200~300ml,每3min测定一次尿量、静脉压。如有效则尿量增加、静脉压暂时性上升。嗣后点滴液体速度则可依据尿量、静脉压、血压、肺部体征或肺毛细血管楔压、心排血量而定。肺毛细血管楔压,应控制在2.67~3.20kPa(20~24mmHg),静脉压的上升限于1.47~1.96kPa(15~20cmH2O)左右,并结合临床肺水肿体征适当掌握输液量和速度。 (二)通气及纠正酸中毒 首先保持上呼吸道通畅,当意识不清时,因舌根容易下坠,去掉枕头,使前颈部伸展,经鼻导管供氧5~8L/min。意识不清或动脉血二氧化碳分压(PCO2)上升时,应做气管内插管,行辅助呼吸。当患者PCO2在6.13kPa(46mmHg)以上,pH7.35以下时,需采用人工呼吸机通气。另一方面,由于休克引起PCO2降低和呼吸肌过度活动,也可以用呼吸机加以抑制。对于肺水肿病人,采用呼吸机正压呼吸,有减轻和防止肺水肿的作用。 静注碳酸氢钠(5%或8.4%),可以纠正组织低氧引起的酸中毒,剂量可按下列公式计算。 体重(kg)×0.2×BE=mmolNaHCO3(8.4%) 开始给药可按计算所得的半量,以后根据血气分析的结果决定用药剂量。 (三)药物治疗 1.儿茶酚胺类 常用药物有去甲肾上腺素、肾上腺素、异丙肾上腺素、多巴胺、多巴酚丁胺等。在低血压的情况下,肾上腺素可以提高血压和心脏指数。当血压较高时,肾上腺素不能使心肌灌注量再增加,反而使心脏指数下降,故肾上腺素仅能短期应用,待血流动力学稳定后,尽快改用较弱的升压药。但也有人认为肾上腺素可使冠状动脉狭窄段后的血供区血流量相对降低,所以不适用于急性心肌梗死后心源性休克的治疗。心源性休克时,应用低浓度(0.03~0.15mg/kg·min)去甲肾上腺素,可通过提高心肌血流量而改善心肌供氧。异丙肾上腺素虽可提高心排血量,但由于扩血管作用降低血压,而使心肌氧供减少。多巴胺是去甲肾上腺素的前体,具有正性心力作用,用药后心率增加不明显。对不同的血管其作用与药物浓度有关,2~4(~8)μg/(kg·min)时对肾脏和内脏血管有扩张作用,引起肾血流量增加,尿量增加。因此适合于明显的心动过速和末梢循环阻力低下的休克患者,有时往往与异丙肾上腺素并用。用量从1μg/(kg·min)开始,逐渐可增加到15μg/(kg·min)。多巴酚丁胺(Dobutamin)是最近新发现的儿茶酚胺类药物,有与多巴胺相似的正性心力作用,有轻微的增加心率和收缩血管的作用,用药后可使心脏指数提高,升压作用却很弱。本药静脉点滴,治疗量为5~10μg/(kg·min)。 2.强心甙 在心源性休克时除特殊情况不应使用,因为洋地黄不能增加心源性休克时的心排血量,却可引起周围血管总阻力增加,反而减少心搏出量。还可诱发心律失常,因此只有在伴发快速性心律失常时方考虑应用。 3.其他药物 高血糖素、皮质激素、极化液对心源性休克均有其有利的一面,但其疗效不确切。血管扩张剂对急性二尖瓣返流和室间隔穿孔时的血流动力学障碍有调整作用。对于急性心肌梗死合并心源性休克者,有选择地给于抗凝治疗,可防止发展为消耗性凝血病,降低血栓栓塞并发症的发生率,预防左心室内腔梗死部位的附壁血栓形成,并可防止冠状动脉内的血栓增大。肝素常用量为3万~4万u/24h。此外,对于早期急性心肌梗死病人,冠状动脉内或周身采用溶血栓治疗,可使缺血心肌的血供恢复,从而改善心室功能与消除心源性休克的发生。因为冠状动脉闭塞后至形成心肌坏死尚需一段时间;目前认为在动脉闭塞后3~6h内,如能通过系统的或冠状动脉内溶血栓治疗,或是利用机械方法,使血管再通,恢复心肌血液供应,则至少有一部分心肌不致发展到坏死的程度。 (四)辅助循环 主要是指应用主动脉内气囊反搏(intra-aorticballonpumping,IABP)。IABP对心源性休克的治疗效果意见不一致,存活率为11%~70%,这和适应证的选择、使用时机,以及是否同时采取外科治疗措施有关。IABP是把前端带气囊的导管从股动脉插到锁骨下动脉,向气囊扩张,使舒张期主动脉压上升;于收缩期气囊收缩,则主动脉压减小(图21-3)。此法对心脏有如下四个优点:①由于收缩期压力减小,使心工作量减少;②心肌耗氧量减少;③由于舒张压力上升,使冠状动脉血量增加;④保持平均动脉压。

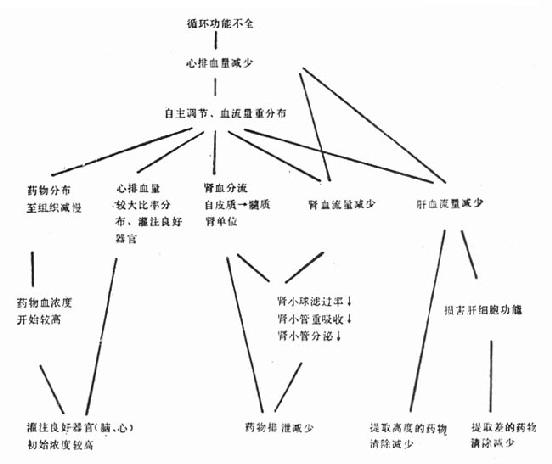

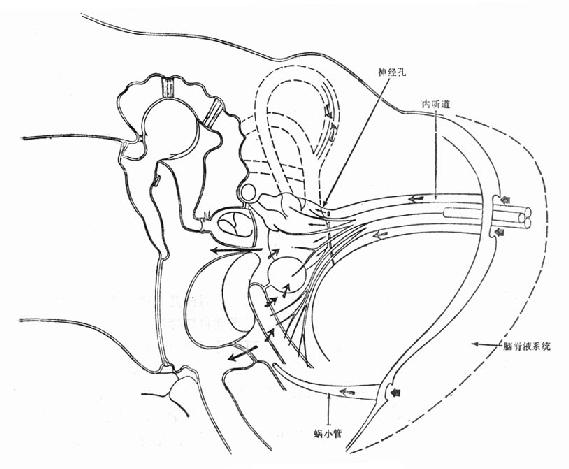

图21-3 气囊反搏示意图 总之,使用IABP者,存活率要比单纯药物治疗者高。所以,只要患者没有明显禁忌证(如主动脉瓣关闭不全,盆腔动脉栓塞性病变),且有可能接受手术治疗者,应采用IABP治疗。 (五)外科治疗 急性心肌梗死并发室间隔穿孔或乳头肌断裂而致急性二尖瓣返流者,半数以上的病人将发生心源性休克。对于这种病人如先经药物和主动脉内气囊反搏治疗,待病情稳定后3~6周再行选择性手术,可大大降低病死率。急性心肌梗死心源性休克,经保守治疗病情稳定12h后,作冠状动脉搭桥手术,其病死率也明显低于保守治疗者。 第22章 心血管病急诊药物临床药理学第一节 血循环功能不全对药代动力学的影响一、心脏急症时血循环功能不全的病理生理特点 (一)血循环功能不全 指血循环(主要为心脏)不能提供足够心排血量以满足机体组织代谢需要,它是心脏急症时改变药代动力学最重要和最常见的原因。 (二)心肺复苏 心肺复苏时心排血量明显减少,平均动脉压的下降,在病人大于50%,在实验狗,少于30%。麻醉狗的实验,室颤造成的心脏骤停时,脑血流量减少不明显,心和肾以及其他器官的血流量则明显减少。 二、受影响的药代动力学环节 上述病理生理改变往往涉及三个主要参数(图22-1)。

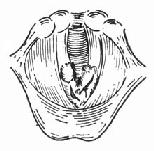

图22-1 循环功能不全对药代动力学的影响 (一)分布容量 心排血量减损,机体血流量重分布,较大部分的心排血量供给脑、心等器官的灌注。心功能不全患者的中心室分布容量较正常减小。因此按通常剂量给予药物常引起非期望的过高血药浓度,出现不良反应。 (二)清除率 药物自血浆的清除,可经肝而生物转化为其他形式(灭活性或活性);或经肾排泄;或经肝及肾两者而消除。决定消除率有两个独立因素:通过器官的血流率和清除机制的活性。这些因素在心功能不全时常降低。 其他因素如体液潴留可增加水溶性药物的分布容量;低蛋白血症可增加蛋白结合率高的药物分布容量,或减少高提取率药物的肝清除率。合用的药物可产生血流动力学效应,从而改变对药物处置。 (三)清除半减期(T1/2)大多数药物以一级动力学过程清除,即自血浆移除的药量与当时的血浆药物浓度成比例。分布容量(vd)与清除率(cl)决定清除半减期(T1/2),其关系为:T1/2=vd×0.693/cl,如vd减小,cl成比例也减少,可不改变T1/2;利多卡因常先给予负荷量以期加速达到治疗水平,但心衰时vd减小,故易使血浓度较高;cl延缓,T1/2也延长,因而心衰病人利多卡因达到稳态的时间也显著较长,增量时需更加逐步进行。 第二节 各别药物临床药理学心血管药物种类和制剂众多,本章的讨论包括其药理作用、药代动力学参数、临床应用、适应证、禁忌证、用法、剂量、剂型和注意事项、不良反应及药物交互作用。 表22-1 心血管病急症常用药物

{4}一、强心甙(洋地黄,Digitalis) 正性肌力药(强心药)大多属强心甙。目前国内急诊常用的强心甙有毛花甙丙、毒毛旋花子甙K、地高辛。 (一)药理作用 强心甙作用性质类同。 1.正性肌力作用 洋地黄抑制肌膜Na+-K+-ATP酶,增加Na+内流,K+外流,细胞内Na+堆积,促使Na+—Ca2+交换,Ca2+内流增加,改变细胞内[Ca2+]而增加心肌收缩力。强心甙使衰竭心脏的心排血量和心脏作功增加,左心室舒张末压和舒张末容量增加,它对心功能降低者的作用较正常心脏显著。 洋地黄有收缩血管作用。甚至发生在增强心肌收缩作用之前,对人冠状动脉也有类似作用,但仅出现在快速给药时,若给药缓慢则可避免。 2.电生理作用 洋地黄提高迷走神经活性,抑制窦房结,可减慢心率;通过减慢房室结传导速度和延长其有效不应期,可减慢心室反应(房颤时),中毒量强心甙可增高自律性,抑制传导性而产生各种心律失常。 (二)药代学 不同制剂在作用的强弱、快慢、久暂有差别。 西地兰(毛花甙丙,Cedilanid,Lanatoside-C)口服吸收差,仅10%~40%,主要静脉给药。地高辛仅小部分与蛋白结合,主要由肾排泄,80%为原型,17%为主要代谢产物地高辛。T1/2约36h。 地高辛(Digoxin)口服吸收60%~85%,25%与蛋白结合,60%~90%由肾排泄,T1/2为33~36h。肾功能不全时延长。主要口服,也可静脉给药用于急诊。 毒毛旋花子甙K(StrophanthineK)口服几乎不吸收(2%~5%)、90%~100%由肾排泄,T1/2为12~19h。 (三)临床应用 急诊时宜选用静脉给药。 1.主要适应证 ①房颤或房扑,伴室率增快者;②急性心力衰竭或原有心力衰竭加重;③折返性室上性心动过速(首选用维拉帕米,W-P-W综合征时不用)。 用法、剂量、剂型见表22-2。 表22-2 常用速效强心甙:成人剂量与用法

2.禁忌证 ①Ⅱ度或Ⅲ度房室传导阻滞或窦性心动过缓;②肥厚性梗阻性心肌病,洋地黄增加收缩性,可加重梗阻;③预激综合征;④直接电转复有发展严重室性心律失常危险;可能因钾与儿茶酚胺耦联,增加洋地黄毒性。转复前应先停地高辛24h,洋地黄毒甙72h。 (四)不良反应 洋地黄治疗指数低,常需近中毒量的60%以产生治疗效应。以下多种因素可影响机体对洋地黄敏感性,甚至在治疗剂量时也可能发生毒性反应(表22-3)。 表22-3洋地黄中毒易促因素

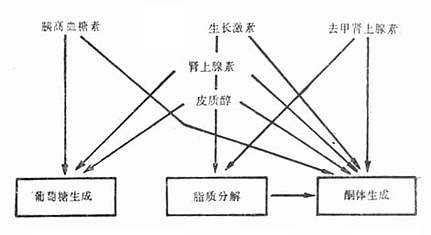

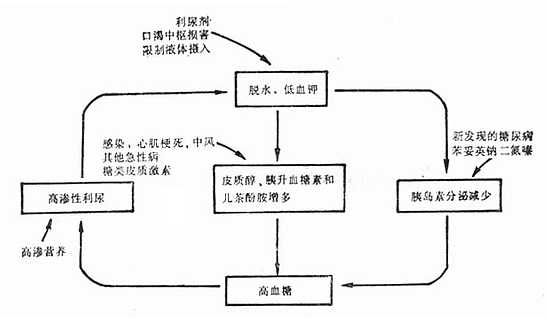

(五)血浓度监测的临床意义 测定稳态洋地黄甙血浓度(地高辛服后6h或下次给药前取血标本),对洋地黄中毒的判断有一定参考价值。治疗病例,通常地高辛血浓度为0.5~2ng/ml,在此范围,一般说血浓度测定对指导治疗无大意义;因血清中的含量不一定可靠地反映心肌内的含量。 (六)用药注意事项 ①给药前应详细了解近两周内使用洋地黄情况,如1周内曾用过洋地黄或不详者,不应按通常给药量,而应将剂量减少和分次给予,以防过量;②急性心肌梗死最初1~2天,避免用洋地黄,因此时期心肌心电不稳,易出现心律失常;③急诊静脉给药后常需换用口服制剂,常用地高辛,在末次西地兰后6h开始,0.125mg q6h,两次,次日起0.25mg,每日1次。 (七)药物交互作用 其他药物(如排钾性利尿药)产生的低钾可增强洋地黄甙不良反应。 奎尼丁同用时,可因减少地高辛肾清除率和改变组织分布容积而增高Digoxin血浓度,增加不良反应发生;可增加Digoxin血浓度,从而增加中毒危险性的药物尚有乙胺碘呋酮、维拉帕米、硝苯吡啶。 二、非强心甙类正性肌力药70年代以来有一系列非强心甙类增加心肌收缩力的药物陆续引入临床应用(表22-4),是近年心力衰竭治疗上一个方面的新进展。其中儿茶酚胺类的多巴胺、多巴酚丁胺、吡丁醇以及双异吡啶类的氨吡酮(Amrinon)、咪利酮(Milrinone)可静脉给药,作为急诊强心治疗。 表22-4强心药的作用机制

儿茶酚胺的正性肌力作用是通过兴奋心肌β1肾上腺素能受体。肌浆网的β受体受兴奋,激活腺甙环化酶,后者催化APT为3′、5′-cAMP。然后蛋白激酶受cAMP激活,使多膜系统磷酸化作用增加,结果增加钙离子逆转,更多的钙与收缩蛋白作用而产生正性肌力效应。β1受体兴奋同时也增加窦房释放和房室传导,致心动过速及(或)心律失常可能出现,因而可能限制这类制剂最大正性肌力作用的发挥。各种拟交感胺制剂对各种交感胺受体的作用不同(表22-5)。 (一)多巴胺(Dopamine) 1.药理作用 多巴胺为去甲肾上腺素的直接前体。多巴胺兴奋三种不同的受体:①兴奋多巴胺受体,小剂量(1~5μg/kg·min)即有突出效应,使肾血管、肠系膜及内脏血管扩张,血流增加,尿量增加。②直接兴奋心肌β受体(5~10μg/kg·min),也使去甲肾上腺素释放,产生正性肌力作用,使心排血量持续增加,心率仅轻微增加。③作用于α1受体,引起血管收缩,血压增高,小剂量时此效应不显,当剂量小于10μg/(kg·min)时,增高血压作用明显,可产生心动过速、心律失常;当剂量大于30μg/(kg·min),对周围血管作用似去甲肾上腺素,但不影响肾血流量。 表22-5心脏、血管的交感胺受体和拟交感胺制剂的作用

2.药代学 T1/2为1~2min,故此需持续滴注。受单胺氧化酶作用,75%代谢产物无活性,25%代谢形成去甲肾上腺素。 3.适应证 多巴胺可用于急性心肌梗死的心源性休克,开放式心脏外科手术和术后,创伤,内毒素性败血症,肾功能衰竭,对少尿、周围血管阻力降低或正常的病人更有益。对心源性休克,应在低血容量矫正后使用多巴胺。对已显示或正在发展过度血管收缩的病人宜与酚妥拉明或硝普钠合用,偶也可与异丙肾上腺素合用。 4.禁忌证 嗜铬细胞瘤、甲状腺功能亢进。当考虑期望的益处大于对胎儿的危险性时,多巴胺也可用于妊娠期。 有周围血管病史(如动脉硬化、动脉栓塞、冻创、雷诺病或Büerger病等),应用多巴胺时应密切监测肢体皮肤颜色或温度改变,避免肢体缺血或坏死,有时需减少剂量。 5.剂量和用法 多巴胺20mg加入5%葡萄糖液(或其溶液)100~200ml,静滴,自小剂量开始。根据体重及治疗反应调整浓度和速率。小剂量(2~5μg/kg·min)使尿量增加,心排血量不变或轻度增加;中等量(6~10μg/kg·min),增加心排血量,尿量维持,开始使心率、血压增加;较大剂量(11~20μg/kg·min)使心排血量增加明显,心率和血压增加,肺毛细血管压增加,可致心律失常,应用多巴胺过程需适当补充血容量,因尿量较大;停药时应逐步减少剂量再停用,防止低血压发生。 6.不良反应 最常见有心悸(由于期前收缩或心动过速)、恶心、呕吐、心绞痛、头痛、低血压、血管收缩表现(肢冷、脉压减小),其他如心动过缓、QRS增宽、血压增高、氮质血症等。 7.药物相互作用 与单胺氧化酶抑制剂合用时,多巴胺剂量应减少(前药可加强多巴胺作用),初始剂量可为通常剂量的1/10。 多巴胺增强利尿药作用,因它扩张肾血管,增加肾血流量和肾小球滤过液以及钠排泄。 多巴胺拮抗吗啡的镇痛作用。 多巴胺可与异丙肾上腺素、酚妥拉明或硝普钠合用。对利尿药或多巴胺反应差的病人,多巴胺与利尿药如速尿合用,可产生较好的利尿效果。 如多巴胺不能维持血压,可与间羟胺合用。 接受多巴胺的病人静脉给予苯妥英钠,可发生低血压和心动过缓,宜避免合用。 (二)多巴酚丁胺(Dobutamine,Dobutrex®) 1.药理作用 为一种合成的儿茶酚胺。①直接增强心肌收缩性(β1受体兴奋),作用强度相等于异丙肾上腺素,但变时性效应和增强周围阻力效应明显较小,为其优点。剂量小于7.5μg/(kg·min),心排血量增加,不增快心率和血压。②可降低肺毛细血管压,不像多巴胺甚至可增高肺毛细血管楔压。③剂量大于7.5μg/(min·kg)可微弱兴奋α受体,偶有轻度血管收缩,通常周围血管阻力降低。最适用于正常血压病人,继发于心排血量降低的中度低血压,因其可增加心排血量。显著低血压患者宜与加压药合用,不宜单用。多巴酚丁胺与多巴胺对心力衰竭患者血流动力学效应的异同见表22-6。 表22-6 多巴酚丁胺与多巴胺对心力衰竭患者的血液动力学效应的比较

—表示不变, ↓↓或↑↑表示明显减少或增加。 2.药代学 1~2min内生效,达高峰作用一般需10min;血浆T1/2为2min。主要代谢途径为儿茶酚甲基化和结合。人尿主要排泄产物为多巴酚丁胺的3—0—甲基多巴胺的葡萄糖醛酸盐,后者无活性。 3.适应证 心肌收缩力减弱所致成人心力衰竭,作为正性肌力支持治疗,可静脉短时给予(24、48至72h)。急性心肌梗死病例应小心应用。 4.禁忌证 肥厚性心肌病;心房颤动应先用洋地黄控制心室率;原有高血压,可致血压严重增高;妊娠,其对胎儿作用尚未明确。 5.用法、剂量 对大多数病人,多巴酚丁胺2.5~10μg/(kg·min),可获满意反应,对一些病人0.5μg/(kg·min)有效,另一些需40μg/(kg·min)。最好用输液泵控制给药。 每小瓶含多巴酚丁胺250mg或100mg,可加入5%葡萄糖液、生理盐水或N/6乳酸钠溶液中,溶液呈粉红色,随时间变深,不说明药效显著丢失。可按表22-7稀释。 表22-7多巴酚丁胺配制参考表

用药期间应持续监测心电图、血压,最好能监测肺动脉楔压和心排血量。用药前应用适当扩张血容量以矫正低血容量。 6.不良反应 常见恶心、头痛、心绞痛及非特异性胸痛,可引起心率增快,血压(尤其收缩压)增高。可引起异位心律,如房早、室早,偶见室性心动过速。过敏反应如皮肤红斑、发热、嗜酸粒细胞增多,偶有支气管痉挛。 7.药物交互作用 不应与β受体阻滞剂如心得安合用,因后者可干扰其作用。多巴酚丁胺可与洋地黄、亚硝酸类、利尿药、利多卡因等合用。 三、利尿药急诊选用的利尿药常要求作用迅速、强效,在各类利尿药中以髓襻利尿药如利尿酸、呋喃苯氨酸、布美他尼等符合上述要求。 (一)呋喃苯胺酸(速尿,Furosemide,Lasix) 1.药理作用 ①利尿迅速、效强,但相对短暂。主要作用于肾小管髓襻升支髓质部,抑制Cl-主动重吸收,Na+重吸收也随之减少;排Na+、排Cl-,也排K+,易致低血钾。②其他作用,速尿可刺激肾素分泌,扩张肾皮质血管,增加肾血流量(肾功能不全也适用)。还可能扩张其他器官血管床,静脉给药可改善肺充血,降低左心室充盈压,急性血流动力学效应出现在利尿之前。 2.药动学 肌注速尿30min达高峰,口服则为1h。作用持续4~6h。口服可吸收但不完全,蛋白结合率95%~99%,可诱过胎盘和自乳汁分泌。经肾排泄,大部分为原型,10%代谢,与葡萄糖醛酸结合,也经胆汁排泄。T1/2为30~70min,心衰、肾衰时延长。 3.治疗应用 适用于急性肺水肿或充血性心力衰竭、高血压急症、肾病综合征或肾硬变性水肿。对其他利尿药无效病例可能有效。 急诊常肌注或缓慢静注(1~2min),初剂20~40mg,至少等1~1.5h后,视情况再给第2剂。大剂量用于急性或慢性肾功能衰竭,有时用量达1000mg/d。10天以上的长期用药,利尿效应减弱。宜间歇疗法,给药1~3天,停用2~4天。每支20mg(2ml),片剂20mg。 4.不良反应 ①液体和电解质失衡:常见如低钠血症、低钾血症、低镁血症、低血容量可伴低血压。可出现电解质紊乱的一系列症状,如食欲不振、恶心、呕吐、疲劳、乏力、口渴、头晕、肌痉挛等。②其他代谢改变:高尿酸血症、高血糖症、尿糖阳性等。③不常见的不良反应,如胰腺炎、高渗性昏迷、光感性皮炎、皮肤红斑、骨髓抑制、颗粒细胞减少、血小板减少、暂时性耳聋、听力减退(血药浓度大于50μg/ml)。 5.药物相互作用 速尿抑制肾脏排泄庆大霉素、头孢菌素和地高辛,当与前两者合用时,可增加其肾和耳毒性,在肾功能衰弱时,此相互作用更易发生。速尿产生的低血钾增加洋地黄中毒的发生率和危险。 速尿可干扰水杨酸盐排泄,两者合用时,有时低剂量即可出现水杨酸中毒。 妊娠初3个月最好避免用速尿,前列腺肥大和排尿困难病例宜慎用。 速尿不应与强酸性溶液混合。 (二)利尿酸(Ethacrynicacid,Edecrin) 1.药理作用 似速尿,为襻利尿药,作用强。 2.药代学 利尿作用,静注10min左右出现,持续2h;口服30min后生效,2h达高峰。作用持续6~8h。95%血浆蛋白结合。分布于肝浓度较高,主要由近曲小管分泌和经胆汁排泄。在体内无蓄积作用。 3.治疗应用 治疗各种水肿。每支含利尿酸钠25mg,急性肺水肿时可以25~50mg利尿酸钠溶于20~40ml5%葡萄糖液或生理盐水,缓慢静注,或静点。 必需注意补钾。 4.不良反应 似速尿。如电解质紊乱,胃肠道症状常见;厌食、恶心、呕吐、腹泻、可致胃肠道出血;晕眩、暂时性或永久性耳聋。耳聋可出现在静注100mg后1h内,应避免与氨基糖甙类抗生素合用。少数病人可致肝细胞损害、粒细胞减少、皮疹等。 (三)布美他尼(丁尿胺,Bumetanide,Bumex) 1.药理作用 为较新的速尿类衍生物。作用机制似速尿。利尿效应较速尿强20~40倍,因而剂量较小。失钾作用较速尿轻。有扩张肾血管作用。 2.药代学 可静脉注射,数分钟后开始利尿,30~60min达高峰,作用持续2~4h。T1/2为1~1(1/2)h。口服吸收迅速,30min显效,1~4h达高峰,持续4~6h。蛋白结合率大于95%。分布容积0.2~0.3L/kg。部分代谢,部分以原型自尿排出。 3.治疗应用 用于各种顽固性水肿和肺水肿、急性左心衰竭可静注或肌注0.5~1mg(每支2ml含0.5mg),必要时30min再给1次。口服1~10mg/d,分次给(每片1mg)。 4.不良反应 同速尿,糖尿发生率低。不宜加入酸性溶液中静点,以避免发生沉淀。 四、抗心律失常药目前临床应用的抗心律失常药分类是根据药物主要电生理作用而区分的(表22-8)。 第Ⅰ类钠通道阻滞剂,也称膜抑制剂,有局麻作用,对心肌细胞膜电位。相有直接抑制作用,此外有抗胆碱能作用,通过植物神经间接影响传导系统,减慢传导;对动作电位时间,4相除极电位坡度也有不同程度影响,根据其影响程度又可分为ⅠA、ⅠB、ⅠC三亚类型。 表22-8 抗心律失常药分类—依据其作用机制