绪论

预防医学(preventive medicine)是一门独立的学科。它以环境-人群-健康为模式。预防医学针对人群中疾病发生发展规律,运用基础医学、临床医学和环境卫生科学理论、知识和技能研究社会和自然环境中影响健康和造成疾病的主要因素;应用卫生统计学方法和流行病学的原理和方法,探求病因和分析这些致病因素的作用规律,给予定量评价;并通过公共卫生措施实施预防,以达到保护健康和促进健康的目标。群体的预防必须建立在个体预防的基础上,也只有做好预防才能保证个体健康。

预防医学的发展

人类为求生存而在适应环境以及与自然界各种危害因素作无止息的斗争中,通过医治疾病和创伤,掌握了防病养生之道,逐步形成了以个体为对象进行预防的医学。《黄帝内经》中早已指出:“圣人不治已病治未病,不治已乱治未乱”。“夫病已成而后药之,乱已成而后治之,譬如临渴穿井,斗而铸锥,不亦晚乎!”治未病,就是防患于未然,主张从生活起居、饮食劳动、精神情感等方面进行调养,以保持“正气充足,外邪无从干犯”。这是预防医学的思想基础,比希腊的希波克拉底(公元前四世纪)的疾病预防思想还早。世界各民族的传统医学中,都有治疗和预防两部分。16世纪中叶起,随着解剖学(1543年)、生理学(1628年)、显微镜等知识和技能的掌握;及以后微生物学的免疫学的发展,对生物病因(Pasteur,1857年)以及个体受到病损的真象逐步认识,又从疾病在躯体的表面现象,逐步认识到细胞在疾病中的表现,形成了细胞病理学(Virchow,1858年)。在生物医学迅猛发展的基础上,临床医学得到了飞跃发展。此时,工业发展,都市人口增长,于是除了传染病威胁居民健康外,增加了物理和化学因素所致的职业危害。但当时仍多限于以个体为对象进行治疗和预防,以个体为对对象进行疾病预防的科学称为卫生学(hygiene),此词相当于我国“养生”、“摄生”等词。

自19世纪末到20世纪初,人类在战胜天花、霍乱、鼠疫等烈性传染病的经验中,逐渐认识到仅从人体预防疾病,其效益不高,必须从群体为对象进行预防,其方法有免疫接种、隔离消毒、检疫监测、消灭病媒动物、处理垃圾粪便、重视食物和用水安全等。于是卫生学的概念扩在为公共卫生(public health)。个人摄生防病扩大到社会性预防措施。这是医学史上著名的第一次卫生革命。从此,确立了预防医学的主导地位,即群体预防,其特点是把人群预防作为解决卫生问题的主要措施。

群体预防的发展,是工业和医学科学发展的产物,一百多年来,由于世界经济迅速发展,国际交往日益频繁,交通发达,人口流动等因素,以致任何国家单独采取的疾病(特别是传染病)防治措施,都不可能有效地予以控制疾病的发生,传播和保证人群安全。于是产生了国际间卫生合作的意愿。自1851年巴黎第一次国际环境卫生会议开始,至1921年第一次世界大战后成立国际盟卫生组织时,人们均试图“在预防和控制疾病的国际事务中尽量采取措施”。但直到第二次世界大战后,1948年成立了世界卫生组织(World Health Organization,简称WHO),国际间合作和交流才得以实现和发展。WHO的目标是“使所有的人都尽可能地达到最高的健康水平”。这就更新了医学的目的,即医学不仅是治疗和预防疾病,还有保护健康和促进健康的功能。这个目标,已超过了以某特定人群为对象的范畴,进入到以全人类为对象进行预防的医学时代,即人类预防。

1977年WHO提出“人人健康”的目标。我国正确切地译为“2000年人人享有卫生保健(Healthfor All by the Year 2000)”。1978年又提出必须通过初级卫生保健(primary health care,简称PHC)实现这个目标。1988年在WHO成立40周年之际,总结了40年来预防工作的成就,进上步肯定了“人人享有卫生保健”的目标。

健康的概念

随着医学的发展,对健康的认识逐步深入。最早的认识,无病就是健康,这一概念早在本世纪30年代就被否定,代之以健康意味着“结实的体格和完善的功能,并充分地发挥其作用”。WHO宪章中,对健康的定义为“健康不仅是疾病和体弱的匿亦,而是身心健全社会幸福的总体状态。”要达到这一总体状态,其基本要求是一个人的体魄、精神和智能都应与其年龄、性别和所处的社会环境以及地域情况相称,这些功能都在正常范围内,并且彼此之间处于平衡或自稳状态(haemeostasis)。

健康是动态的概念,可以说影响一个人健康的因素是随时随地存在的。健康的人,从最完善的体魄逐步受到损害,以至得轻病到重病,是一个连续谱,其间并没有明确的界限。一个人在躯体上的疾病容易引起人们的重视,而精神(心理)上的疾病,特别是尚处于疾病发生前的生理失衡状态,往往被人忽视。

健康的内涵包括:(1)一般的安宁状态,可以过正常生活和参加生产劳动;(2)自我感觉良好。发自内心的良好感觉是健康的基准,比之本人所处环境对健康影响更为重要。一个残疾者外表上虽然异于正常人,但能够按自己的身体特点克服种种困难,做些对人民有利的工作,而与一个体格上健康,却终日郁郁寡欢者相比,在某种意义上讲,前者是健康人,而后者是病人;(3)个体对环境中各种因素有调节和适应能力;(4)从事各项工作的效率高。

隐藏在身体的疾病(disease)称隐患,只有表现出症状和体征,才被认识而称之为病患(illness)。中文“疾病”一词是两者的统称。

影响健康的主要因素

影响健康的主要因素有:(1)环境因素:除了生物因素外,还有物理、化学、社会、经济、教育、文化等因素;(2)行为生活方式:包括营养、风俗习惯、嗜好(吸烟、饮酒)、交通工具(如车祸)、体育锻炼、精神紧张、性生活;(3)医疗卫生服务:社会上医疗卫生设施的分配、医疗卫生制度及其利用;(4)生物遗传因素:造成先天性缺陷或伤残。这四个因素相互依存(图),其中环境对健康起主要影响,其次是行为生活方式、医疗卫生服务;生物遗传因素占较小地位,但一经发生疾病,常致不可逆的终身伤残。这四个因素受到国家的经济水平和卫生事业发展的影响,同时还取决于社会群体的文化教育素质、精神文明程度、生态平衡的保持、自然资源的利用以及人口数量频率等。它们相互影响和相互制约,影响到群体的健康水平。

因此,预防影响健康的四个因素的不良作用已远非单纯应用生物医学方法所能解决。例如,对糖尿病患者不能只依靠生物化学的治疗方法,疾病发现的早晚,改变不良生活方式的措施、病人与医生合作的程度、以及有无知识执行自我保健等方面都会对病情起着十分重要的作用。

由于对影响健康的因素的认识发生了改变,医学模式也从过去的生物医学模式转变为生物-心理-社会医学模式。这个模式使医学界解决医学实际问题的能力又推进了一大步。这就是60年代的第二次卫生革命。

由此可见,要保持和促进每个人的健康,以提高某一人群的健康水平,医务人员不但要治疗身体上的疾病,还要医治心理上的疾病和注意病人所处的社会环境,并取得个人、家庭和社会的全面合作,而最重要的一环是教育个人能执行自我保健和遵守公共卫生。

公共卫生措施

预防医学是公共卫生措施的理论和实践基础。没有预防医学的理论指导,公共卫生就成为无源之水;而没有公共卫生实践,预防医学将成为空中楼阁。但公共卫生范围更广泛,它需要医学以外各学科的知识和技能,如工程学、社会学、心理学、教育学、经济学、法学等;它还涉及卫生方法及其执行和有关的行政管理以贯彻防制措施。国际上常将公共卫生和预防医学联在一起,我们用“大卫生”一词来概括这些工作。

国家的公共卫生措施,应考虑人的一生五个生命阶段;胎儿及婴儿、幼儿及儿童、青少年(15~24岁)、成人(25~59岁)及老年人(60岁及以上,国外用65岁及以上)。不同年龄阶段各有重点,一般分为四大类措施:

1.预防性卫生服务 (1)计划生育;(2)妇幼卫生;(3)免疫接种;(4)老年卫生,如高血压、心、脑血管病及其他慢性病预防;(5)改进医疗卫生服务,如提倡全科医学服务、预防医源性疾病等。

2.预防疾病(保护健康)(1)传染病和地方病的控制及监测;(2)环境中有害因素(空气、水、食物的污染及噪声)的控制;(3)职业安全与卫生;(4)意外伤害预防及急诊服务。

3.健康促进 通过健康教育,改变个人不良卫生行为,人人实行自我保健,达到:(1)控制吸烟;(2)控制酗酒;(3)杜绝吸毒和药物滥用;(4)合理营养;(5)体育锻炼和体力适应;(6)合理的生活规律;(7)减少精神紧张。

4.卫生服务研究(1)卫生统计资料的收集和分析;(2)卫生机构管理研究;(3)医学教育改革和人员培训。

三级预防

公共卫生措施通过不同级别的预防在全体居民中实施,统称为三级预防’three levels of prevention).。

第一级预防(primary prevention)又称病因预防。首先是宏观的根本性的措施称为根本性预防(primordial prevention)。这是为了避免疾病危险性的增加,而从全球性预防的战略和各国政府策略角度考虑,建立和健全社会、经济、文化等方面的措施。如饮食中饱和脂肪酸高是冠心病的一个基本的潜在性危险因素,为此,从国家角度来改变农业和食品工业的营养方针、制订预防高血压纲要、发展体育运动等;为降低肺癌发病率,需要政府制订规章和进行财政干预,如以法律形式制订禁烟规定、限制卷烟中焦油量、提高卷烟税收率;我国为防止环境污染,“全面规划、合理而局、综合利用、化害为利、依靠群众、大家动手、保护环境、造福人民”的方针,制订和颁发了一系列环境质量规程和环境中的有害因素卫生标准及管理办法。

其次是针对环境的措施,即根据保护环境方针,采取具体的保护大气、土壤、作物、水源、食品等的措施,以减少因环境污染而造成的危害。如在工业生产中,采用危害性较小的原材料,改革工艺和改造设备,尽可能搞好机械化、自动化、密闭化,加强排气通风;所排放的废气、废水和废渣进行净化处理和综合利用。

第三是针对机体的措施。机体的状态对疾病的发生发展有很大影响,必须:(1)开展健康教育,使人人讲究卫生,锻炼身体,增强体质,提高机体抗病能力;(2)有系统、有组织地进行预防接种,提高人群免疫水平;(3)做好婚前卫生工作,禁止近亲结婚,以预防遗传性疾病;(4)做好妊娠期和儿童的卫生保健工作,特别重视致癌因素在预防肿瘤发病上的重要意义,例如,妇女在妊娠早期接受X线照射易产生畸胎和生下的子女可能易患白血病等;(5)慎重使用任何医疗措施和药品,预防医源性致病因素的危害。

第二级预防(secondary prevention)也称临床前期预防,即在疾病的临床前期做好早期发现、早期诊断、早期治疗的“三早”预防工作。慢性病多是致病因素经过长期作用引起的,而且疾病的发展过程较长。子宫颈癌从原位癌发展到浸润可以长达十几年,一般也要5~8年。诊期时病期愈早,预后愈好。因此早期发现和及早治疗各种癌前期病变也是第二级预防的重要一环。早期发现的具体办法有普查、筛检、定期健康检查,高危人群重点项目检查以及设立专科门诊等。达到“三早”的最根本办法是宣传,提高医务人员诊断水平和发展微量和敏感的诊断方法和技术。对某些疾病如有可能逆转、停止或延缓其发展,则早期检测和预防性体格检查更为重要。对于传染病,早期发现和诊断有助于病人得到隔离、治疗,防止和减少周围人受感染的可能性。传染病诊断确定(或疑似诊断)后,迅速向当地卫生防疫机构(站)作传染病报告(疫情报告),这也是第二级预防的重要内容。

对于不良的生活环境(特别是空气、土壤、水和食物的化学性、物理性和生物性污染)和职业环境中存在的有害因素,则更须通过环境监测,掌握这些环境因素对人体健康影响的规律,提出改善环境的卫生要求及其理论依据。

第三级预防(tertiary prevention)即临床预防。对已患某些病者,及时治疗,防止恶化。对慢性病患者通过医学监护,减少疾病的不良作用,预防并发症和伤残;对已丧失劳动力或残废者通过康复医疗,俾能参加社会活动并延长寿命。

“未来的医学是预防医学”,并不是指不需要治疗,要实现“人人健康”,还须要个体医学和群体医学的同时发展,以及临床医疗水平的不断提高。每一个个体的治疗,无不包含着预防的成分。所以应用三级预防的观念作为卫生工作的策略,才能符合以健康为目标的医学。在这种观念指导下,尽管近代医学的分科越来越细,每个分科中所存在的预防成分不会改变或削弱,而且越来越互相渗透、融合和加强。

对不同类型的疾病,有不同的三级预防策略。预防接种作为控制一些传染病的措施,已成为第一级预防的典范。但实际上,任何疾病或多数疾病,不管其病因是否明确,都应强调第一级预防。如大骨节病、克山病等,病因尚未肯定,但综合性的第一级预防还是有效的。此外,肿瘤更需要第一和第二级预防。有些疾病,病因明确而且是人为的,如职业因素所致疾病、医源性疾病,则控制其发生更具主动性,只要措施落实,应当较易见效。有些疾病的病因是多因素的,则要按其特点,通过筛检及早诊断和治疗会使预后较好,如心、脑血管病、代谢性疾病,除了解其危险因素,致力于第一级预防外,还应兼顾第二和第三级预防。

不论哪一个国家,从事医疗工作的人员总是在卫生队伍中占压倒多数,在贯彻三级预防中是主体。我国除了卫生防疫和妇幼保健系统的力量外,不能忽视在医疗系统这一庞大队伍中贯彻预防这一环节。尤其现在各地正在以社区为单位进行居民保健工作,因而初级卫生保健是一个重要的基础。目前我国医学教育事业正在向培养全科医师方向发展。全科医师是实施初级卫生保健的主力军。

我国卫生工作方针

我国卫生事业发展的总目标是:到2000年,全体人民都能得到基本的卫生保健服务,总体上达到与小康水平相适应的健康水平,实现人人享有卫生保健。

经过40多年的实践证明:为全社会成员的健康服务,为经济发展和社会进步服务,是我国预防保健事业的根本宗旨,建国初期制定的卫生工作的原则(即面向工农兵、预防为主、团结中西医、卫生工作与群众运动相结合,统称为四大卫生方针)是正确的,其精神必须坚持,但不同时期的工作方针都有阶段性。根据现阶段卫生事业发展的特点,卫生工作方针已发展为“贯彻预防为主,依靠科技进步,动员全社会参加,中西医并重,为人民健康服务”根据这个方针,确定了90年代卫生工作的重点是:改善农村卫生,加强预防保健。巩固和发展农村三级医疗预防保健网是实现农村初级卫生保健,改善农村卫生的基础和关键;预防保健工作的任务是控制疾病的发生和流行,进一步降低已有预防和治疗手段的疾病的发病率,提高人民防病意识和自我保健能力,保护和促进健康。

我国预防工作成就

几十年来,由于我国强调了预防为主方针,消灭和控制了一些严重危害人民健康的疾病,如天花、人间鼠疫、真性霍乱、回归热、流行性斑疹伤寒、黑热病等。随着计划免疫的实施,麻疹、脊髓灰质炎、白喉、百日咳、流行性脑脊髓膜炎和流行性乙型脑炎发病率都有明显下降。最近乙型病毒性肝炎疫苗接种已列入计划免疫中,并准备在1995年消灭野毒株引起的麻痹型脊髓赤质炎。很多地方病,如血吸虫病、疟疾、丝虫病已基本控制。我国城乡卫生状况也有很大改善。农村已有70%以上的人口饮用清洁卫生的水。由于贯彻执行了一系列条例、卫生标准和管理办法,工矿劳动条件逐步得到改善,对防治职业病起到了积极作用。生产条件较差的乡镇工业卫生问题也引起重视。食品卫生法规和指标正在不断完善,食品卫生监督机构正在逐步建立和健全。学校卫生条例的颁布和实施,使全国中小学生体质、营养、近视眼和口腔病的调查和矫治取得了不少成绩。由此使我国人民健康水平不断提高。全国人口死亡率已由解放前的25%降低到1989年的6.1%和6.5%(部分城市抽查),婴儿死亡率也由建国前的200‰降低到1985年35‰以下。人口平均期望寿命由1957年的57岁提高到1989年的69岁。死因由传染病和寄生虫病为主转到心、脑血管病和肿瘤为主。

虽然40多年来预防工作成就巨大,但由于经济的迅猛发展,工业发达,造成人口过于密集的城市化和居民寿命延长的老龄化,以及各项措施跟不上形势的发展,存在的问题不少,有些过去得到基本消灭或控制的疾病又死灰复燃,有待加速改善。

医学生学习预防医学的目的和意义

1988年,WHO与联合儿童基金会和联合国开发计划署联合召开了世界医学教育会议,发布了“爱丁堡宣言”。宣言的第一句话就是“医学教育的目的是培养促进全体人民健康的医生”,所以医学教育的改革,势在必行。

临床医学五年制本科教育是培养应用型全科(通科)医师。在课程设置中,预防医学是一门必修课程。因此医学生在学习临床医学课程的同时,也要学好预防医学,包括参加预防医学社会实践,其目的在于:(1)完整地认识现代医学,对生物-心理-社会医学模式有透彻理解和掌握;(2)初步认识和掌握预防医学观念,知识和技能;(3)学习预防医学思维方法;(4)树立预防为主思想,培养良好医德,使成为合格的新型的人民医生;(5)为进一步接受继续教育打下基础。社会实践通过服务-教学-科研,培养学生认识“环境-人群-健康”的关系,从而能了解我国居民健康和医疗卫生服务现状,加强每个人的社会责任感,因此社会实践是预防医学教学的一个重要环节。预防医学的社会实践与临床教学医院中临床实践的内容和方法完全不同,应以社会-家庭-个人为对象,以上五个目的才能够全面达到。

环境与健康

环境(environment)是指以人为主体的外部世界,是地球表面的物质和现象与人类发生相互作用的各种自然及社会要素构成的统一体,是人类生存发展的物质基础,也是与人类健康密切相关的重要条件。人类生命始终处于一定的自然环境、社会环境及人为环境中,经常在物质和精神心理的双重因素影响之下。人类为了生存发展,提高生活质量、维护和促进健康,需要充分开发利用环境中的各种资源,但是也会由于自然因素和人类社会行为的作用,使环境受到破坏,使人体健康受到影响,当这种破坏和影响在一定限度内时,环境和人体所具有的调节功能有能力使失衡的状态恢复原有的面貌;如果超过环境和机体所能承受的限度,可能造成生态失衡及机体生理功能破坏,甚而导致人类健康近期和远期的危害。因此人类应该通过提高自己的环境意识,认清环境与健康的关系,规范自己的社会行为(防止环境污染,保持生态平衡,促进环境生态向良性循环发展),建立保护环境的法规和标准,避免环境退化和失衡,这是正确处理人类与环境关系的重要准则。

第一章 人类和环境的关系

提要 环境的概念;不同环境的共同要素;环境的卫生学特征;环境因素与健康关系的特征;物理危害因素与健康关系;化学危害因素与健康关系。环境污染;公害和公害病。环境污染防制措施原则。

第一节 环境的要素

环境,涉及生活环境、生产环境和社会环境,其共同的要素可概括为生物的、化学的、物理的和社会心理的因素。

一、生物因素(biological factor)

生物圈(biosphere)中的生命物质都是相互依存、相互制约的,它们之间不断进行物质能量和信息的交换,共同构成生物与环境的综合体,即生态系统(ecosystem)。人类依靠生物构成稳定的食物链(food chain),从而获得生存所必需的营养素;利用生物制成药物防治疾病;绿化美化环境陶冶情操等。生物本身在不断繁衍过程中为人类造福的同时,有的生物会给人类健康和生命带来一定威胁,如致病性生物可成为包括烈性传染病的媒介;食物链中存在致癌、致畸的有毒物质等生物因子;空气中存在致敏的花粉、生产过程中的生物性粉尘(动物羽、毛等)。

由于人类通过生产、生活经验的积累,对环境中生物因素危害健康的规律已有所了解,并有了丰富的预防和控制经验,因而生物因素危害人类健康和生命的严重性已有下降。

二、化学因素(chemical factor)

人类生存的环境中有天然的无机化学物质、人工合成的化学物质以及动植物体内、微生物内的化学组分。天然存在的无机化学物质是构成机体的主要物质,有些元素在生物体内含量很少,但不可缺少,称为微量元素(trace element)很多化学元素在正常接触和使用情况下对机体无害,过量或低剂量长时期接触时会产生有害作用(称为毒物)。环境中常见的化学因素包括金属和类金属等无机化合物;煤、石油等能源在燃烧过程中产生的硫氧化合物、氮氧化合物、碳氧化合物、碳氢化合物、有机溶剂等;生产过程中的原料中间体或废弃物(废水、废气、废渣);农药;食品添加剂及以粉尘形态出现的无机和有机物质。化学物质在创造人类高度文明的同时,也给人类健康带来不可低估的损害。

三、物理因素(physical factor)

人们在日常生活和生产环境中接触到很多物理因素,如气温、气湿、气压、声波、振动、辐射(电离辐射与非电离辐射)等。在自然状态下物理因素一般对人体无害,有些还是人体生理活动必需的外界条件,只有通过一定强度和(或)接触时间过长时,才会对机体的不同器官和(或)系统功能产生危害。随着科技进步和工业发展,人们从生活环境和生产环境中接触有害物理因素的机会愈来愈多,因而它所造成的健康危害应予足够的重视。

四、社会-心理因素(socio-psychologicalfactor)

人类健康和疾病是一种社会现象,健康水平的提高和疾病的发生、发展及转归也必然会受到社会因素的制约。社会因素一般包括社会制度、社会文化、社会经济水平,它影响人们的收入和开支、营养状况、居住条件、接受科学知识和受教育的机会等,社会因素还包括人们的年龄、性别、风俗习惯、宗教信仰、职业和婚姻状况等。

心理因素是指在特定的社会环境条件下,导致人们在社会行为方面乃至身体、器官功能状态产生变化的因素。心理因素着重于个体和内在情绪(兴奋、抑制、焦虑、忧郁、恐惧、愤怒、悲伤等心理紧张)及对周围环境和事物的态度和观念。

由于社会环境的变动常会影响个体的心理和躯体的健康,心理因素又常与社会环境密切相关,因而常称为社会-心理因素。

心理紧张本是人适应环境的一种正常反应,但如果强度过大、时间过久都会使人的心理活动失去平衡,继而引致神经活动的功能失调,甚至导致情感性疾病、心身疾病的发生,严重者还可能造成各种精神性疾病。因此,应该着重强调个体心理状态须尽快地去适应社会环境的改变,使个体和不断变动着的社会环境调整为一个协调统一的整体,使社会环境的任何变动都不致使人长时间地停留在心理失衡和(或)神经活动功能失调,以预防躯体疾病的发生。

第二节 环境的卫生学特征

一、整体性

环境中的各种因素(物理的、化学的、生物的、社会的)不是孤立存在的,而是互相依存、互相影响、互相联系的。如环境中的碳、氧、氮、硫等物质在全球的生物化学循环中与整体环境之间就有着密不可分的联系,由于超音速飞机在平流层日益频繁的飞行,氮氧化物、氯氟烃(氟利昂)等进入平流层,导致臭氧层(ozone layer)破坏,从而减弱阻挡强紫外线辐射的能力,削弱了臭氧层对地面生物的保护作用;煤炭、石油等能源的燃烧导致二氧化碳等气体在大气中的含量增加,引起地球平均气温上升,构成温室效应*(greenhouse effect);人口激增、资源滥用等社会因素也会对整体环境产生影响。这些情况表明,某一项环境因素的变动都与整体环境息息相关。因此,人类在创造文明的同时,应充分注意合理开发和科学利用资源,调整和规范自己的社会行为,保护环境,保护健康。

二、区域性

环境除具有整体特征外,还具有区域性特征。如厂矿排出的有害废水对水系的污染影响多局限在下游沿岸一定地区范围的环境和居民,而厂矿排放的有害气体对大气的污染影响则多以厂矿为中心波及一定范围(尤其是下风向地区)地区的环境质量和居民健康。又如自然疫源性(生物源性)地方病和化学元素性(地球化学性)地方病也都具有严格的地方性区域特征,自然疫源性地方病由于病原体与所处地区内自然地理条件相适应,以及宿主生活习性的选择性生存特点决定了自然疫源性地方病区域性特征。化学元素性地方病的地域性特征则由地质地理等自然因素的分布所决定,且因地球化学元素在地球外壳的分布并不均匀,故它们呈现明显的区域性特征。

三、多变性

环境因素的多变性是指在自然和生物转化及人们社会行为的作用下,使环境从内部结构到外在状态处于变化过程中。人类认识环境多变性特征的重要意义在于可以促使人类主动地与自然界本身的运动相适应、相协调,使环境变迁向有利于人类生存发展,减少和消除不良环境因素作用,防止环境退化和保护健康。

四、生物富集(biological enrichment)

又称生物浓缩,是指生物体从周围环境中吸收某种浓度极低的元素或不易分解的化合物并逐渐积累,使生物体内该元素或化合物的浓度超过环境中浓度的作用过程。生物富集的程度用富集系数表示,即某种元素或难分解物质在生物体内的浓度与生物生长环境中该元素或化学物质浓度之比。该系数与环境中元素的种类和浓度,不同生物的生理生化特性及环境因素等有关。据报道,海水被DDT污染,浓度达0.00005ppm;经过浮游生物的富集,其体内可达0.04ppm(富集约1000倍);又当鱼吞食浮游生物后,在鱼体内又进一步富集到2.07ppm(富集约40000倍),鱼再经水鸟吞食,最终在鸟体内的富集竟可高达75.5ppm(富集约100万倍),导致水鸟大批中毒或死亡。

生物富集必须具备的条件是:①环境化学物质易为各种生物吸收;②进入生物体内的环境化学物质较难分解和排泄;③环境化学物质在生物体内富集和逐渐积累时,尚不致对该生物体造成致命伤害;④生物富集多通过食物链进行(生物系统中的各种生物之间,以摄食和被摄食的关系逐级传递物质和能量,彼此呈相互依存的链状关系,称食物链)。

五、环境自争(environmental self-purification)

指受污染环境在物理、化学或生物因素作用下,使污染物浓度或总量降低的过程。降低的速度和数量因环境结构和状态的不同而有所差异。环境自净是运用环境因素自身的力量(物理净化、化学净化、生物净化)消除环境污染物,净化环境的重要途径(参见本章第四节环境污染)。

物理净化包括稀释、混合、湍流、扩散、凝聚、沉降、挥发、逸散。物理净化能力的强弱取决于环境的物理条件(温度、流量、流速、风速、降水等)和污染物本身的物理性质(比重、形态、粒度等)。化学净化包括氧化还原、化合分解、吸附及中和等。环境的化学条件(酸碱度、氧化还原电势、温度、化学组分等)和污染物本身的化学性质对化学净化也有很大影响。生物净化包括生物吸收、分解、降解和转化等,如植物可吸收土壤中的酚、氰并在体内转化为酚糖苷、氰糖苷;凤眼莲可吸收水体中的汞、镉、砷等污染物,其根系微生物可降解转化污水中的有机物;球衣菌可分解酚、氰为二氧化碳和水;一般需氧微生物能把污水中的有机物分解成二氧化碳、水、氨氮、磷等,而厌氧微生物则可把有机物分解为甲烷、硫化氢、硫醇、氨、二氧化碳等。通过生物吸收、分解和转化使污染物(有机物)无机化的过程是生物净化的主要途径。此外尚有使有机物腐殖化(经土壤微生物的分解、合成成为腐殖质,此时病原微生物及寄生虫卵均已死灰)等。

环境自净有一定限度,超过限度或条件的改变都会止中止自净甚或增加污染物的毒性。如大气污染物可通过扩散、稀释达到净化,而当逆温(inversion)(一般大气温度随高度递减,当在某一高度上温度随高度反而出现增加或不变时,这个现象称逆温)形成时,即阻碍空气的对流和湍流,低层的气体污染物、气溶粒子等均难以向上扩散,导致大气污染物聚集在逆温层下,损害人体健康,严重时可增加阻塞性肺部疾患的死亡率。吸附和沉降对大气及水体污染物只能是暂时性的清除,在增大大气风速及水体流速情况下,仍可使污染物泛起,使吸附物质返环境造成再次污染。寄生虫污染水体后,一般可沉降到水底并逐渐死亡,而血吸虫、肺吸虫及姜片虫虫卵仍可在水体中继续孵化。一般情况下,通过微生物分解转化作用可使污染物质毒性降低,但也使污染物质毒性增加的,如无机汞在水体中经生物甲基化作用可转化成毒性更强的甲基汞。

第三节 环境因素与健康的关系

一、环境因素与健康关系的特征

(一)双重性

1. 自然环境因素(natural environmental factor)气温、紫外线、空气中正负离子、微量元素的过高(多)、过低(少)都会产生不同的健康效应,如气温过高—中暑,过低—冻伤;紫外线过强—皮肤癌,不足—佝偻病;空气负离子多—镇静安眠、增进食欲,正离子多—与负离子作用相反;微量元素过高—中毒症,过低—缺乏症。

2.生物转化(biological transformation)一些能增强多环芳烃亲水性的取代基,如磺酸取代基能使致癌母烃降低或失去致癌性,但也有经代谢转化为毒性更大的毒物,如农药对硫酸(1605)经代谢转化为毒性更高的对氧磷。又如水体中的无机汞经生物(甲烷菌、鱼)转化成毒性更大的甲基汞。

(二) 多样性

1.相加作用(additive action)指几种环境因素联合作用的影响是各单项因素影响的总和,如高温和一氧化碳、丙烯腈和乙腈、农药稻部瘟净和乐果等,因其化学结构相近、性质相似、靶器官相同、毒作用机理类同,故生物学效应为相加作用。

2.增毒作用(synergistic action)指几种环境因素联合作用时,其中某一因素可使其它因素的影响(毒性)加剧,且其影响后果超过二者之和。如飘尘催化二氧化硫形成亚硫酸;吸烟又接触石棉可显着增加肺癌死亡率等。

3.拮抗作用(antagonistic action)是指某种环境危害因素可使其它环境因素的危害减弱的作用。如卤代苯类化合物(1,2,4-三氯苯与1,2,4-三溴苯)能明显地诱导某些有机磷化合物(如马拉硫磷、马拉氧磷、对硫磷、对氧磷)的代谢,使其毒性减低。

(三)选择性

环境危害因素的亲器官性使其有相对固定的靶器官(表1-1)。

表1-1 不同环境因素作用的靶器官

| 环境因素 | 靶器官 |

| 甲基汞 | 神经系统(中枢及末梢)、胎盘 |

| 苯 | 造血系统 |

| 铅 | 骨骼系统(不溶性磷酸铅) |

| 石棉 | 肺 |

| 联苯胺 | 膀胱 |

| 氯乙烯 | 肝 |

(四)非特异性

环境因素对机体健康的影响除有特异性症状外,也常表现为非特异性症状,因而易被忽视。如氯乙烯在引起明显的肝血管肉瘤之前,患者可能只有Banti 综合征,Raynaud综合征。此外从表1-2也可能看到铅、汞、砷的临床症状中相似的非特异性症状较多。

表1-2铅、汞、砷的非特异性症状

| 环境因素 | 非特异性症状 |

| 铅 | 脱发、贫血、肌痛、肌无力、胃肠炎、肾脏疾患、运动失调、脑功能障碍、致畸 |

| 汞 | 胃肠炎、肾脏疾患、运动失调、脑功能障碍、致畸 |

| 砷 | 脱发、鼻刺激、皮炎、色素沉着、胃肠炎、致畸 |

(五)剂量-反应关系

1.环境中物理的和(或)化学的危害因素进入机体到显示出相应效应的决定因素有:①进入机体的环境危害因素的强度或剂量水平;②环境危害因素的毒性大小;③机体对环境危害因素反应的强调。机体对环境因素的强度或剂量-反应关系大多呈正比关系。

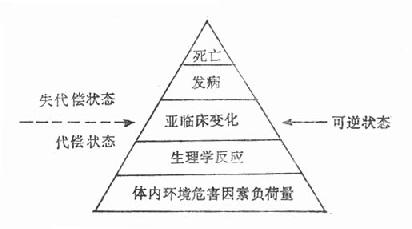

2.当环境因素的危害强度或剂量不大时,大多只引起机体的生理反应(代偿状况),并不显示出临床症状。随着强度或剂量增大并超越了机体适应范围(失代偿状态),则出现疾病甚至死亡。应该重视机体由代偿状态向失代偿状态的过渡阶段,虽出现某些亚临床变化,但尚处于可逆状态,及时采取相应措施是可以恢复到完全健康的。因此制定有关的卫生标准对保护健康十分必要的(图1-1)。

图1-1 人群接触环境危害因素的生物学反应

(六)个体感受性

1.年龄 老年人免疫功能降低,应激功能低下;幼儿肝微粒体酶系的解毒功能弱,生物膜通透性高和肾廓清功能差,因而他们对某些环境因危害的敏感性高,如老年人对高温的耐受性较青年人差。

2.性别 性激素对肝微粒体酶功能有明显影响,从而影响毒物的生物转化及其对机体的毒性反应,如女性对铅、苯等毒物较男性更为敏感。

3.健康状况 慢性肺部疾患及心脏病患者对一氧化碳、二氧化硫等刺激性气体更敏感,肺结核患者对二氧化硅粉尘危害的抵抗力差。

4.营养状况 营养不良时对臭氧、铅及致癌性多环芳烃敏感,蛋白质缺乏时对黄曲霉毒素的解毒能力差。

5.遗传缺陷性疾病

(1)遗传性红细胞(G-6-PD,6-磷酸葡萄糖脱氢酶)缺乏症:全世界至少有1亿以上患者,我国广东地区为8.6%,长江流域及长江以南各省人群中为3.3%。该病患者当接触氧化性化合物(臭氧、萘、一氧化碳)及辐射因素时易发生溶血,对接触芳香族硝基和氨基化合物可能危险性更大。

(2)血清α1--抗胰蛋白酶(AAT)缺乏症:对呼吸道刺激物和吸烟的危害敏感,发生肺气肿等慢性阻塞性肺部疾患的危险性大。

(3)高铁血红蛋白还原酶缺乏症:对亚硝酸盐等直接氧化剂及苯胺等间接氧化剂敏感,易产生高铁血红蛋白症及紫绀。

(4)芳烃羟化酶(AHH)诱导力增高症:AAH活性高者患支气管肺癌的危险性也高。

(5)N-乙酰基转移酶缺乏症:可增加接触β-萘胺、联苯胺、4-氨基联苯、4-硝基联苯等致癌原者患膀胱癌的相对危险性。

(6)镰状红细胞体质者:可增加接触硝基化合物、氨基化合物、苯、铅、镉、氰化物及一氧化碳等环境因素的敏感性。

二、环境危害因素的类型与健康的关系

环境危害因素分物理性、化学性、生物性及社会心理性四大类型,为避免重复,本节将重点讨论物理性及化学性危害因素与健康的关系,生物性危害因素请参阅本书第二、三、五、六章,社会心理性危害因素请参阅本书第七、八、九章的相关内容。

(一)物理性危害因素与健康的关

1.中暑(heat stroke)指在高温(气温34℃以上)或强辐射(特别是湿度大、无风)环境下,由于体温调节失衡和水盐代谢紊乱产生的以心血管和中枢神经系统功能障碍为主要表现的急性综合病征。轻症经及时处理可很快恢复,老人、产妇及慢性病患者、昏迷及体温超过42℃持续2小时以上者预后不良。

(1)气温34℃以上引致体热蓄积,导致的一系列病理生理改变:①皮肤血管扩张及大量出汗可致失水失盐,有效血容量减少,血液浓缩,心脏负担加重,可能导致急性循环衰竭。②后期尿量减少,尿中出现蛋白,管型,严重者可能出现急性肾功能不全。③消化道供血不足,唾液分泌减少,胃蠕动受抑制,电解质紊乱,血液氯离子储量减少,胃酸降低,引起消化不良等消化道疾患。④大脑皮层兴奋性增高,通过负诱导抑制中枢神经系统运动区,出现注意力不集中,反应迟钝,动作准确性降低,早期表现为暂时性可逆的功能紊乱,晚期出现脑出血、脑水肿、神经细胞混浊肿胀等不可逆变化。⑤体温过高使全身血管内皮受损,促发内源性凝血,凝血因子及血小板大量消耗导致凝血障碍,皮肤及内脏广泛出血。

(2)中暑分型及临床表现:①先兆中暑。体温下正常或略高(