第一章 绪论

第一节 生理学的研究对象和任务

一、生理学

生理学(physiology)是生物科学中的一个分支,它以生物机体的功能为研究对象。生物机体的功能就是整个生物及其各个部分所表现的各种生命现象或生理作用,例如呼吸、消化、循环、肌肉运动等等。生理学的任务就是要研究这些生理功能的发生机制、条件以及机体的内外环境中各种变化对这结功能的影响,从而掌握各种生理变化的规律。

二、生理学与医学的关系

生理学的发展与医学的密切联系。在医疗实践中和对人体的一般观察中积累了关于人体生理功能的许多知识,更通过对于人体和动物的实验分析研究,进一步深入探索这些生理功能的内在机制和相互关系,逐渐形成关于人和动物机体功能的系统性理论科学。医学中关于疾病问题的理论研究是以人体生理学的基本理论为基础的;同时,通过医学实践又可以检验生理学理论是否正确,并不断以新的内容和新的问题丰富生理学理论和推动生理学研究。因此,生理学是医学的一门基础理论科学。

三、生理学研究的不同水平

在研究生命现象的机制时,需要从各个不同水平提出问题进行研究。根据研究的层次不同,生理学研究可以分成三个水平。

一是关于生命现象的细胞和分子机制的研究。生理活动的物质基础是生物机体,构成机体的最基本结构和功能单位是各种细胞,每一器官的功能都与组成该器官的细胞的生理特性分不开,例如肌肉的功能与肌细胞的生理特性分不开,腺体的功能与腺细胞的生理特性分不开,等等。然而,细胞的生理特性又决定于构成细胞的各个物质的物理化学特性,尤其是生物大分子的物理化学特性。例如心脏之所以能搏动,是由于肌细胞中含有特殊的蛋白质,这些蛋白质分子具有一定的结合排列方式,在离子浓度的变化和酶的作用下排列方式发生变化,从而发生收缩或舒张的活动。因此,对心脏功能的功能的研究需要在肌细胞和生物大分子的水平上进行。这类研究的对象是细胞和它所含的物质分子,可称为细胞和分子水平的研究。这方面的知识称为普遍生理学或细胞生理学。

二是关于机体内各器官和系统的功能的研究。这方面的研究着重于阐明器官和系统对于机体有什么作用,它是怎样进行活动的,它的活动受到哪些因素的控制,等等。例如,关于心血管组成的血液循环系统的生理功能研究,需要阐明心脏各部分如何协同活动、心脏如何射血、血管如何调配血液供给、血管内血液流动的动力和阻力、心血管活动如何调节等规律。这类研究要对完整的心脏、血管和循环系统进行观察,是以器官和系统作为研究对象的,称为器官和系统水平的研究。这方面的知识称为器官和系统生理学。

三是关于机体内各器官、系统的相互联系和相互影响,以及机体与环境之间相互联系和相互影响的研究。由于人体生理学的研究对象是人的机体,整个人体的生理活动并不等于心、肺、肾等器官生理功能的简单总和,而是在各种生理功能之间体现着彼此相互联系、相互制约的完整而协调的过程。人的生理活动还具有个体的特点,并且随着个体生活条件的变异而不断变化发展着。机体内的这种联系制约、变化发展的规律也是需要加以研究的。例如,在完整人体内心脏搏动的频率和力量,会受体内外环境条件、人体的健康情况以及情绪等因素的影响。在这里,研究的对象是整个机体,可称为整体水平的研究。

生理功能虽然以细胞和分子特性为基础,并服从于物理化学的规律,但生理学毕竟不等同于物理学和化学,它们既有细胞和分子水平的研究和科学规律,还有器官、系统和整体水平的研究和科学规律。要全面地理解某一生理功能的机制,必须从细胞和分子、器官和系统、以及整体三个水平进行研究。

第二节 生理学的发展简史

人体生理的知识最初是随着生产和医疗实践而逐渐积累起来的。公元300-400年的《黄帝内经》一书是我国古代医疗实践经验的理论总结,书中阐述了经络、脏腑、七情六淫、营卫气血等生理学理论。在其他国家,早期对人体生理知识也有不少重要的贡献。例如,古罗马名医Galen曾从人体解剖的知识来推论生理功能,并曾进行初步的动物活体解剖,对医学的贡献很大。

生理学真正地成为一门实验性科学是从17世纪开始的。1628年英国医生Harvey证明了血液循环的途径,并指出心脏是循环系统的中心。他的结论是在几种动物身上应用活体解剖法通过多次实验而获得的。在17-18世纪,显微镜的发明和物理学、化学的迅速进步,都给生理学的发展准备了良好的条件。例如,应用显微镜发现了毛细血管,证实了Harvey对循环系统结构的推论;物质守恒与能量守恒及转化定律的提出,以及燃烧和呼吸原理的阐明,为机体新陈代谢的研究奠定了基础。到了19世纪,随着其他自然科学的迅速发展,生理学实验研究也大量开展,累积了大量各器官生理功能的知识。例如,关于感觉器官、神经系统、血液循环、肾的排泄功能、内环境稳定等的研究,均为生理功能提供了不少宝贵资料。我国现代生理学也有60余年的历史。1926年北京协和医学院生理系主任林可胜发起创建了中国生理学会,随即出版了《中国生理学杂志》。学会的成立和专业杂志的出版,对于生理学在我国的发展起了很好的推动作用。当时我国比较集中的研究工作是关于胃液分泌、物质代谢、神经肌肉和心血管运动的神经调节等问题,并在学术上作出了贡献,受到国际生理学界的重视。

近二三十年来,由于基础科学和新技术的迅速发展,以及相关学科间的交叉渗透,使生理学的研究有了很大的进展。细胞、分子水平的研究,已深入到细胞内部环境的稳态及其调节机制、细胞跨膜信息传递的机制、基因水平的功能调控机制等方面,使生命活动基本规律的研究取得了不少宝贵资料。在整体水平研究方面,由于学科的交叉渗透,不断产生了研究的新领域,如神经免疫内分泌学等;而且由于采用了许多先进技术,使整体生理学研究,尤其是各种特殊条件下(如劳动、运动、高空、高原、潜水等)的研究,取得了很大进展。生理学向微观的细胞分子水平深入发展,以及向宏观的整体水平加快扩展,是当今发展的总趋势。

第三节 生理功能的调节

人体和复杂多细胞动物的细胞直接生存于细胞外液中,而不与外环境发生接触。细胞新陈代谢所需的养料由细胞外液提供,细胞的代谢产物也排到细胞外液中,而后通过细胞外液再与外环境发生物质交换。由此,细胞外液被称为机体的内环境,以别于整个机体所生存的外环境。细胞的生存对内环境条件的要求很严格,内环境各项因素的相对稳定性乃是高等动物生命存在的必要条件。然而,内环境理化性质不是绝对静止的,而是各种物质在不断转换中达到相对平衡状态,即动态平衡状态。这种平衡状态称为稳态。由于细胞不断进行着新陈代谢,新陈代谢本身不断扰乱内环境的稳态,外环境的强烈变动也可影响内环境的稳态;为此,机体的血液循环、呼吸、消化、排泄等生理功能必须不断地进行着调节,以纠正内环境的过分变动。

一、神经调节

神经活动的基本过程是反射。反射的结构基础为反射弧,包括五个基本环节:感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。感受器是接受刺激的器官,效应器是产生反应的器官;中枢在脑和脊髓中,传入和传出神经是将中枢与感受器和效应器联系起来的通路(参见第十章第二节)。例如当血液中氧分压下降时,颈动脉等化学感受器发生兴奋,通过传入神经将信息传至呼吸中枢导致中枢兴奋,再通过传出神经使呼吸肌运动加强,吸入更多的氧使血液中氧分压回升,维持内环境的稳态。反射调节是机体重要的调节机制,神经系统功能不健全时,调节将发生混乱。

巴甫洛夫(лавдов)将反射分成非条件反射与条件反射两类。非条件反射是先天遗传的,同类动物都具有的,是一种初级的神经活动。上述呼吸反射就是一种简单的非条件反射。条件反射是后天获得的,是个体在生活过程中按照它的生活条件而建立起来的,是一种高级的神经活动。例如,工人进入劳动环境中就会发生呼吸加强的条件反射,这时虽然劳动尚未开始,但呼吸系统已增强活动,为劳动准备提供足够的氧并排出二氧化碳。所以,条件反射是更具有适应性意义的调节。

二、体液调节

体液调节就是机体某些细胞产生某些特殊的化学物质,借助于血液循环的运输,到达全身各器官组织或某一器官组织,从而引起这器官组织的某些特殊的反应。许多内分泌细胞所分泌的各种激素,就是借体液循环的通路对机体的功能进行调节的。例如,胰岛B细胞分泌的胰岛素能调节组织、细胞的糖与脂肪的新陈代谢,有降低血糖的作用。内环境血糖浓度之所以能保持相对稳定,主要依靠这种体液调节。

有些内分泌细胞可以直接感受内环境中某种理化因素的变化,直接作出相应的反应。例如,当血钙离子浓度降低时,甲状旁腺细胞能直接感受这种变化,促使甲状旁腺激素分泌增加,转而导致骨中的钙释放入血,使血钙离子的浓度回升,保持了内环境的稳态。也有些内分泌腺本身直接或间接地受到神经系统的调节,在这种情况下,体液调节是神经调节的一个传出环节,是反射传出道路的延伸。这种情况可称为神经-体液调节。例如,肾上腺髓质接受感神经的支配,当交感神经系统兴奋时,肾上腺髓质分泌的肾上腺素和去甲肾上腺素增加,共同参与机体的调节。

除激素外,某些组织、细胞产生的一些化学物质,虽不能随血液到身体其他部位起调节作用,但可在局部组织液内扩散,改变邻近组织细胞的活动。这种调节可看作是局部性体液调节,或称为旁分泌(paracrine)调节。

神经调节的一般特点是比较迅速而精确,体液调节的一般特点是比较缓慢、持久而弥散,两者相互配合使生理功能调节更趋于完善。

三、自身调节

自身调节是指组织、细胞在不依赖于外来的或体液调节情况下,自身对刺激发生的适应性反应过程。例如,骨骼肌或心肌的初长(收缩前的长度)能对收缩力量起调节作用;当初长在一定限度内增大时,收缩力量会相应增加,而初长缩短时收缩力量就减小。一般来说,自身调节的幅度较小,也不十分灵敏,但对于生理功能的调节仍有一定意义。

有时候一个器官在不依赖于器官外来的神经或体液调节情况下,器官自身对刺激发生的适应性反应过程也属于自身调节。

第四节 生理功能的调节控制

本世纪40年代,通过运用数学和物理学的原理和方法,分析研究各种工程技术的控制和人体的各种功能调节,得出了一些有关调节和控制过程的共同规律,产生了一个新的学科,这就是控制论(cybernetics)。运用控制论原理分析人体的调节活动时,人体的各种功能调节可分为三类控制系统。

一、非自动控制系统

非自动控制系统是一个开环系统(open-loop system),其控制部分不受受控部分的影响,即受控部分不能反馈改变控制部分的活动。例如在应激反应中,当应激性刺激特别强大时,可能由于下丘脑神经元和垂体对血中糖皮质激素的敏感性减退,亦即糖皮质激素血中浓度升高时不能反馈抑制它们的活动,使应激性刺激能导致ACTH与糖皮质激素的持续分泌;这时,肾上腺皮质能不断地根据应激性刺激的强度作出相应的反应(参见第十一章)。在这种情况下,刺激决定着反应,而反应不能改变控制部分的活动。这种控制系统无自动控制的能力。非自动控制系统的活动在体内不多见。

二、反馈控制系统

反馈控制系统是一个闭环系统(open-loop system),其控制部分不断接受受控部分的影响,即受控部分不断有反馈信息返回输给控制部分,改变着它的活动。这种控制系统具有自动控制的能力。

图1-1是反馈控制系统的模式图。图中把该系统分成比较器、控制系统、受控系统三个环节;输出变量的部分信息经监测装置检测后转变为反馈信息,回输到比较器,由此构成闭合回路。在不同的反馈控制系统中,传递信息的方式是多种多样的,可以是电信号(神经冲动)、化学信号或机械信号,但最重要的是这些信号的数量和强度的变化中所包含的准确的和足够的信息。参考信息即输入信息(Si),它和反馈信息(Sf)比较后,即得出偏差信息(Se)。三者的关系为:Se=Si+Sf如果是负反馈(negative feedback),则Sf为负值;如果是正反馈(positive feedback),则Sf为正值。

图1-1反馈控制系统模式图

在负反馈情况时,反馈控制系统平时处于稳定状态。如出现一个干扰信息(Sd)作用于受控系统,则输出变量发生改变,导致该反馈控制系统发生扰乱;这时反馈信息与参考信息发生偏差,偏差信息作用于控制系统使控制信息(Sc)发生改变,以对抗干扰信息的干扰作用,使输出变量尽可能恢复到扰乱前的水平。例如,人体的体温经常可稳定在37°C左右,就是负反馈调控作用的结果。现在认为下丘脑内有决定体温水平的调定点的神经元,这些神经元发出参考信息使体温调节中枢发出控制信息来调节产热和散热过程,保持体温维持在37°C左右。如果人体进行剧烈运动,产热突然增加(即发生干扰信息,使输出变量增加)体温随着升高,则下丘脑内的温度敏感(监测装置)就发生反馈信息与参考信息进行比较,由此产生偏差信息作用于体温调节中枢,从而改变控制信息来调整产热和散热过程,使升高的体温回降,恢复到场37°C左右。

在正反馈情况时,反馈控制系统则处于再生状态。正反馈控制系统一般不需要干扰信息就可进入再生状态,但有时也可因出现干扰信息而触发再生。例如,出现一个干扰信息作用于受控系统,则输出变量发生改变,这时反馈信息为正值,导致偏差信息增大;增大的偏差信息作用于控制系统使控制信息增强,导致输出变量的改变进一步加大;由于输出变量加大,又返回来加大反馈信息,如此反复使反馈控制系统活动不断再生。分娩过程是正反馈控制系统活动的实例。当临近分娩时,某些干扰信息可诱发子宫收缩,子宫收缩导致胎儿头部牵张子宫颈部;宫颈受到牵张可反射性导致催产素分泌增加,从而进一步加强宫缩,转而使宫颈进一步受到牵张;如此反复再生,直至胎儿娩出为止。

三、前馈控制系统

图1-2为一个前馈控制系统模式图。从图可以看出,输出变量不发出反馈信息,监测装置在检测到干扰信息后发出前馈(feed forward)信息,作用于控制系统,调整控制信息以对抗干扰信息对受控系统的作用,从而使输出变量保持稳定。因此,前馈控制系统所起的作用是预先监测干扰,防止干扰的扰乱;或是超前洞察动因,及时作出适应性反应。条件反射活动是一种前馈控制系统活动。例如,动物见到食物就引致唾液分泌,这种分泌比食物进入口中后引致唾液分泌来得快,而且富有预见性,更具有适应性意义。但前馈控制引致的反应,有可能失误;例如动物见到食物后并没有吃到食物,则唾液分泌就是一种失误。在进食过程中,导致迷走神经兴奋,促使胰岛B细胞分泌胰岛素来调节血糖水平,这样可及早准备以防止食物消化吸收后造成血糖水平出现过分波动,这也是前馈控制的例子。

图1-2 前馈控制系统模式图

参考资料

徐丰彦,张镜如主编。人体生理学。北京:人民卫生出版社,1989

王志均,陈孟勤主编。中国生理学史。北京:北京医科大学、中国协和医科大学联合出版社,1993

黄秉宪,潘华。控制理论在生物医学中的应用。生理科学进展1979;10:54~62

Koushapour E.Renal Physiology,Principles and Functions,pp 525~552,WB SnundersCo,Philadelphia,1976

Houks JG.Homeostasis and ControlPrinciples,in Medical Physiology,VB Mountcastle ed,14th ed Vol 1,pp 246~269,CV Mosby Co,St Louis,1980

第二章 细胞的基本功能

细胞是人体和其他生物体的基本结构单位。体内所有的生理功能和生化反应,都是在细胞及其产物(如细胞间隙中的胶原蛋白和蛋白聚糖)的物质基础上进行的。一百多年前,光学显微镜的发明促成了细胞的发现。此后对细胞结构和功能的研究,经历了细胞水平、亚细胞水平和分子水平等具有时代特征的研究层次,从细胞这个小小的单位里揭示出众多生命现象的机制,积累了极其丰富的科学资料。可以认为,离开了对细胞及构成细胞的各种细胞器的分子组成和功能的认识,要阐明物种进化、生物遗传、个体的新陈代谢和各种生命活动以及生长、发育、衰老等生物学现象。要阐明整个人体和各系统、器官的功能活动的机制,将是不可能的。事实上,细胞生理学和分子生物学的实验技术和理论,已经迅速地向基础医学和临床医学各部门渗透。因此,学习生理学应由细胞生理开始。

细胞生理学的主要内容包括:细胞膜和组成其他细胞器的膜性结构的基本化学组成和分子结构;不同物质分子或离子的跨膜转运功能;作为细胞接受外界影响或细胞间相互影响基础的跨膜信号转换功能;以不同带电离子跨膜运动为基础的细胞生物电和有关现象;以及肌细胞如何在细胞膜电变化的触发下出现机械性收缩活动。

第一节 细胞膜的基本结构和物质转运功能

一切动物细胞都被一层薄膜所包被,称为细胞膜或质膜(plasmamembrane),它把细胞内容物细胞周围环境(主要是细胞外液)分隔开来,使细胞能相对地独立于环境而存在。很明显,细胞要维持正常的生命活动,不仅细胞的内容物不能流失,而且其化学组成必须保持相对稳定,这就需要在细胞和它所和的环境之间有起屏障作用的结构;但细胞在不断进行新陈代谢的过程中,又需要经常由外界得到氧气和营养物质。排出细胞的代谢产物,而这些物质的进入和排出,都必须经过细胞膜,这就涉及到物质的跨膜转运过程。因此,细胞膜必然是一个具有特殊结构和功能的半透性膜,它允许某些物质或离子有选择的通过,但又能严格地限制其他一些物质的进出,保持了细胞内物质成分的稳定。细胞内部也存在着类似细胞膜的膜性结构。组成各种细胞器如线粒体、内质网等的膜性部分,使它们与一般胞浆之间既存在某种屏障,也进行着某些物质转运。

膜除了有物质转运功能外,还有跨膜信息传递和能量转换功能,这些功能的机制是由膜的分子组成和结构决定的。膜成分中的脂质分子层主要起了屏障作用,而膜中的特殊蛋白质则与物质、能量和信息的跨膜转运和转换有关。

一、膜的化学组成和分子结构

从低等生物草履虫以至高等哺乳动物的各种细胞,都具有类似的细胞膜结构。在电镜下可分为三层,即在膜的靠内外两侧各有一条厚约2.5nm的电子致密带,中间夹有一条厚2.5nm的透明带,总厚度约7.0~7.5nm左右这种结构不仅见于各种细胞的细胞膜,亦见于各种细胞器的膜性结构,如线粒体膜、内质网膜、溶酶体膜等,因而它被认为是一种细胞中普遍存在的基本结构形式。

各种膜性结构主要由脂质、蛋白质和糖类等物质组成;尽管不同来源的膜中各种物质的比例和组成有所不同,但一般是以蛋白质和脂质为主,糖类只占极少量。如以重量计算,膜中蛋白质约为脂质的1~4倍不等,但蛋白质的分子量比脂质大得多,故膜中脂质的分子数反较蛋白质分子数多得多,至少也超过蛋白质分子数100倍以上。

各种物质分子在膜中的排列形式和存在,是决定膜的基本生物学特性的关键因素。分子生物学的研究成果表明,各种物质特别是生物大分子在各种生物结构中的特殊有序排列,是各种生命现象得以实现的基础。尽管目前还没有一种能够直接观察膜的分子结构的较方便的技术和方法,但根据对生物膜以及一些人工模拟膜特性的分析研究,从30年代以来就提出了各种有关膜的分子结构的假说,其中得到较多实验事实支持而目前仍为大多数人所接受的则70年代初期(Singer和Nicholson,1972)提出的液态镶嵌模型(fluid mosaic model)。这一假想模型的基本内容是:膜的共同结构特点是以液态的脂质双分子层为基架,其中镶嵌着具有不同分子结构、因而也具有不同生理功能的蛋白质,后者主要以а-螺旋或球形蛋白质的形式存在(图2-1)

图2-1 膜的液态镶嵌式模型

膜外侧蛋白质和脂质分子上可能存在的糖链未画出

(一)脂质双分子层

膜的脂质中以磷脂类为主,约占脂质总量的70%以上;其次是胆固醇,一般低于30%;还有少量属鞘脂类的脂质。磷脂的基本结构是:一分子甘油的两个羟基同两分子脂酸相结合,另一个羟基则与一分子磷酸结合,后者再同一个碱基结合。根据这个碱基的不同,动物细胞膜中的磷脂主要有四种(图2-2):磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰丝氨酸和磷脂酰肌醇。鞘脂类的基本结构和磷脂类似,但不含甘油。胆固醇结构很特殊,它含有一个甾体结构(环戊烷多氢菲)和一个8碳支链。

最初提示膜中脂质呈双分子层形式存在的,是对红细胞膜所作的化学测定和计算。Gortert和Grendel(1925)提取出红细胞膜中所含的脂质,并测定将这些脂质以单分子层在水溶液表面平铺时所占的面积,结果发现一个红细胞膜中脂质所占的面积,差不多是该细胞表面积的2倍。因此导致以下结论:脂质可能是以双分子层的形式包被在细胞表面的。以后提出的双分子层模型中,每个磷脂分子中由磷酸和碱基构成的基团,都朝向膜的外表面或内表面,而磷脂分子中两条较长的脂酸烃链则在膜的内部两两相对(图2-1)。脂质分子的这种定向而整齐的排列,是由脂质分子本身的理化特性和热力学定律所决定。所有的膜脂质都是一些双嗜性分子,磷脂的一端的磷酸和碱基是亲水性极性基团,另一端的长烃链则属疏水性非极性基团。当脂质分子位于水表面时,由于水分子是极性分子,脂质的亲水性基团将和表面水分子相吸引,疏水性基团则受到排斥,于是脂质会在水表面形成一层亲水性基团朝向水面而疏水性基团朝向空气的整齐排列的单分子层。从热力学业角度分析,这样组成的系统包含的自由能最低,因而最为稳定,可以自动形成和维持。根据同样的原理,如果让脂质分子在水溶液中受到激烈扰动时,脂质有可能形成含水的小囊,但这囊只能是由脂质双分子层形成,外层脂质的极性基团和囊外水分子相吸引,内层脂质的极性基团则和囊内水分子相吸引,而两层脂质的疏水性烃链将两两相对,排斥水分子在囊膜中的存在,其结构正和天然生物膜一致。这种人工形成的人工膜囊,称为脂质小体(liposome),似人造细胞空壳,有很大的理论研究和实用价值。由此可见,脂质分子在细胞膜中以双分子层的形式存在,是由脂质分子本身的理化特性所决定的。设想进化过程中最初有生物学功能的膜在原始的海洋中出现时(也可能包括新的膜性结构在细胞内部的水溶液中的生成),这些基本的理化原理也在起作用。

图2-2 磷脂的分子组成

脂质的熔点较低,这决定了膜中脂质分子在一般体温条件下是呈液态的,即膜具有某种程度的流动性。脂质双分子层在热力学上的稳定性和它的流动性,能够说明何以细胞可以承受相当大的张力和外形改变而不致破裂,而且即使膜结构有时发生一些较小的断裂,也可以自动融合而修复,仍保持连续的双分子层的形式。观察一下体内某些吞噬细胞通过毛细血管壁内皮细胞间隙时的变形运动和红细胞通过纤细的毛细血管管腔时被扭曲而不破裂的情况,当会对细胞膜的可变性和稳定性有深刻的印象。当然,膜的这些特性还同膜中蛋白质和膜内侧某些特殊结构(称为细胞架)的作用有关。应该指出的是,膜的流动性一般只允许脂质分子在同一分子层内作横向运动;由于分子的双嗜性,要脂质分子在同一分子层内作“掉头”运动;或由一侧脂质层移到另一侧脂质层,这意味着有极性的磷酸和碱基的一端要穿越膜内部的疏水性部分,这是不容易或要耗能的。

不同细胞或同一细胞而所在部位不同的膜结构中,脂质的成分和含量各有不同;双分子层的内外两层所含的脂质也不尽相同,例如,靠外侧的一层主要含磷脂酰胆碱和含胆碱的鞘脂,而靠胞浆侧的一层则有较多的磷脂酰乙醇胺和磷脂酰丝氨酸。胆固醇含量在两层脂质中无大差别;但它们含量的多少和膜的流动性大小有一定关系,一般是胆固醇含量愈多,流动性愈小。近年来发现,膜结构中含量相当少的磷脂酰肌醇,几乎全部分布在膜的靠胞浆侧;这种脂质与细胞接受外界影响,并把信息传递到细胞内的过程有关。

(二)细胞膜蛋白质

膜结构中含有蛋白质早已证实,但有兴趣的问题是膜中蛋白质究以何种形式存在。70年代以前,多数人主张蛋白质是平铺在脂质双分子层的内外两侧,后来证明,蛋白质分子是以а-螺旋或球形结构分散镶嵌在膜的脂质双分子层中。

膜蛋白质主要以两种形式同膜脂质相结合:有些蛋白质以其肽链中带电的氨基酸或基团,与两侧的脂质极性基团相互吸引,使蛋白质分子像是附着在膜的表面。这称为表面蛋白质;有些蛋白质分子的肽链则可以一次或反复多次贯穿整个脂质双分子层,两端露出在膜的两侧,这称为结合蛋白质。在用分子生物学技术确定了一个蛋白质分子或其中亚单位的一级结构、即肽链中不同氨基酸的排列顺序后,发现所有结合蛋白质的肽链中都有一个或数个主要由20-30个疏水性氨基酸组成的片段。这些氨基酸又由于所含基团之间的吸引而形成а-螺旋,即这段肽链沿一条轴线盘旋,形成每一圈约含3.6个氨基酸残基的螺旋,螺旋的长度大致相当于膜的厚度,因而推测这些疏水的а螺旋可能就是肽链贯穿膜的部分,它的疏水性正好同膜内疏水性烃基相吸引。这样,肽链中有几个疏水性а-螺旋,就可能几次贯穿膜结构;相邻的а-螺旋则以位于膜外侧和内侧的不同长度的直肽链连接(参看图2-7和8)。

膜结构中的蛋白质,具有不同的分子结构和功能。生物膜所具有的各种功能,在很大程度上决定于膜所含的蛋白质;细胞和周围环境之间的物质、能量和信息交换,大都与细胞膜上的蛋白质分子有关。

由于脂质分子层是液态的,镶嵌在脂质层中的蛋白质是可移动的,即蛋白质分子可以在膜脂分子间横向漂浮移位;不同细胞膜中的不同蛋白质分子的移动和所在位置,存在着精细的调控机制。例如,骨骼肌细胞膜中与神经肌肉间信息传递有关的通道蛋白质分子,通常都集中在肌细胞膜与神经未梢分布相对应的那些部分;而在肾小管和消化管上皮细胞,与管腔相对的膜和其余部分的膜中所含的蛋白质种类大不相同,说明各种功能蛋白质分子并不都能在所在的细胞膜中自由移动和随机分布,而实际存在着的有区域特性的分布,显然同蛋白质完成其特殊功能有关。膜内侧的细胞骨架可能对某种蛋白质分子局限在膜的某一特殊部分起着重要作用。

(三)细胞膜糖类

细胞膜所含糖类甚少,主要是一些寡糖和多糖链,它们都以共价键的形式和膜脂质或蛋白质结合,形成糖脂和糖蛋白;这些糖链绝大多数是裸露在膜的外面一侧的。这些糖链的意义之一在于以其单糖排列顺序上的特异性,可以作为它们所结合的蛋白质的特异性的“标志”。例如,有些糖链可以作为抗原决定簇,表示某种免疫信息;有些是作为膜受体的“可识别性”部分,能特异地与某种递质、激素或其他化学信号分子相结合。如人的红细胞ABO血型系统中,红细胞的不同抗原特性就是由结合在膜脂质的鞘氨醇分子上的寡糖链所决定的,A型抗原和B型抗原的差别仅在于此糖链中一个糖基的不同。由此可见,生物体内不仅是多聚糖核苷酸中的碱基排列和肽链中氨基酸的排列可以起“分子语言”的作用,而且有些糖类物质中所含糖基序列的不同也可起类似的作用。

二、细胞膜的跨膜物质转运功能

既然膜主要是由脂质双分子层构成的,那么理论上只有脂溶性的物质才有可能通过它。但事实上,一个进行着新陈代谢的细胞,不断有各种各样的物质(从离子和小分子物质到蛋白质等大分子,以及团块性固形物或液滴)进出细胞,包括各种供能物质、合成细胞新物质的原料、中间代谢产物和终产物、维生素、氧和二氧化碳,以及Na+、K+、Ca2+离子等。它们理化性质各异,且多数不溶于脂质或其水溶性大于其脂溶性。这些物质中除极少数能够直接通过脂质层进出细胞外,大多数物质分子或离子的跨膜转运,都与镶嵌在膜上的各种特殊的蛋白质分子有关;至于一些团块性固态或液态物质的进出细胞(如细胞对异物的吞噬或分泌物的排出),则与膜的更复杂的生物学过程有关。

现将几种常见的跨膜物质转运形式分述如下:

(一)单纯扩散

溶液中的一切分子都处于不断的热运动中。这种分子运动的平均动能,与溶液的绝对温度成正比。在温度恒定的情况下,分子因运动而离开某一小区的量,与此物质在该区域中的浓度(以mol/L计算)成正比。因此,如设想两种不同浓度的同种物质的溶液相邻地放在一起,则高浓度区域中的溶质分子将有向低浓度区域的净移动,这种现象称为扩散。物质分子移动量的大小,可用通量表示,它指某种物质在每秒内通过每平方厘米的假想平面的摩尔或毫尔数。在一般条件下,扩散通量与所观察平面两侧的浓度差成正比;如果所涉及的溶液是含有多种溶质的混合溶液,那么每一种物质的移动方向和通量,都只决定于各该物质的浓度差,而与别的物质的浓度或移动方向无关。但要注意的是,在电解质溶液的情况下,离子的移动不仅取决于该离子的浓度也取决于离子所受的电场力。

在生物体系中,细胞外液和细胞内液都是水溶液,溶于其中的各种溶质分子,只要是脂溶性的,就可能按扩散原理作跨膜运动或转运,称为单纯扩散。这是一种单纯的物理过程,区别于体内其他复杂的物质转运机制。但单纯扩散不同于上述物理系统的情况是:在细胞外液和细胞内液之间存在一个主要由脂质分子构成的屏障,因此某一物质跨膜通量的大小,除了取决于它们在膜两侧的浓度外,还要看这些物质脂溶性的大小以及其他因素造成的该物质通过膜的难易程度,这统称为膜对该物质的通透性。

人体体液中存在的脂溶性物质的数量并不很多,因而靠单纯扩散方式进出细胞膜的物质也不很多。比较肯定的是氧和二氧化碳等气体分子,它们能溶于水,也溶于脂质,因而可以靠各自的浓度差通过细胞膜甚或肺泡中的呼吸膜(参见第五章)。体内一些甾体(类固醇)类激素也是脂溶性的,理论上它们也能够靠单纯扩散由细胞外液进入胞浆,但由于分子量较大,近来认为也需要膜上某种特殊蛋白质的“协作”,才能使它们的转运过程加快。

(二)易化扩散

有很多物质虽然不溶于脂质,或溶解度甚上,但它们也能由膜的高浓度一侧向低浓度一侧较容易地移动。这种有悖于单纯扩散基本原则的物质转运,是在膜结构中一些特殊蛋白质分子的“协助”下完成的,因而被称为易化扩散(facilitateddiffusion)。例如,糖不溶于脂质,但细胞外液中的葡萄糖可以不断地进入一般细胞,适应代谢的需要;Na+、K+、Ca+等离子,虽然由于带有电荷而不能通过脂质双分子层的内部疏水区,但在某些情况下可以顺着它们各自的浓度差快速地进入或移出细胞。这些都是易化扩散的例子。易化扩散的特点是:物质分子或离子移动的动力仍同单纯扩散时一样,来自物质自身的热运动,所以易化扩散时物质的净移动只能是由它们的高浓度区移向低浓度区,但特点是它们不是通过膜的脂质分子间的间隙通过膜屏障,而是依靠膜上一些具有特殊结构的蛋白质分子的功能活动,完成它们的跨膜转运。由于蛋白质分子结构上的易变性(包括其构型和构象的改变)和随之出现的蛋白质功能的改变,因而使易化扩散得以进行,并使它处于细胞各种环境因素改变的调控之下。

由载体介导的易化扩散这种易化扩散的特点是膜结构中具有可称为载体(carrier)的蛋白质分子,它们有一个或数个能与某种被转物相结合的位点或结构域(指蛋白质肽链中的某一段功能性氨基酸残基序列),后者先同膜一侧的某种物质分子选择性地结合,并因此而引起载体蛋白质的变构作用,使被结合的底物移向膜的另一侧,如果该侧底物的浓度较低,底物就和载体分离,完成了转运,而载体也恢复了原有的构型,进行新一轮的转运,其终止点是最后使膜两侧底物浓度变得相等。上面提到的葡萄糖进入一般细胞,以及其他营养性物质如氨基酸和中间代谢产物的进出细胞,就属于这种类型的易化扩散。以葡萄糖为例,由于血糖和细胞外液中的糖浓度经常保持在相对恒定的水平,而细胞内部的代谢活动不断消耗葡萄糖而使其胞浆浓度低于细胞外液,于是依靠膜上葡萄糖载体蛋白的活动,使葡萄糖不断进入细胞,且其进入通量可同细胞消耗葡萄糖的速度相一致不同物质通过易化扩散进出细胞膜,都需要膜具有特殊的载体蛋白。

以载体为中介的易化扩散都具有如下的共同特性:(1)载体蛋白质有较高的结构特异性,以葡萄糖为例,在同样浓度差的情况下,右旋葡萄糖的跨膜通量大大超过左旋葡萄糖(人体内可利用的糖类都是右旋的);木糖则几乎不能被载运。(2)饱和现象,即这种易化扩散的扩散通量一般与膜两侧被转运物质的浓度差成正比,但这只是当膜两侧浓度差较小时是如此;如果膜一侧的浓度增加超过一定限度时,再增加底物浓度并不能使转运通量增加。饱和现象的合理解释是:膜结构中与该物质易化扩散有关的载体蛋白质分子的数目或每一载体分子上能与该物质结合的位点的数目是固定的,这就构成了对该物质的量并不能使载运量增加,于是出现了饱和。(3)竞争性抑制,即如果某一载体对结构类似的A、B两种物质都有转运能力,那么在环境中加入B物质将会减弱它对A物质的转运能力,这是因为有一定数量的载体或其结合位点竞争性地被B所占据的结果。目前已经有多种载体从不同动物的各类细胞膜提纯或克隆(clone)。与葡萄糖易化扩散有关的蛋白质的一级结构由一条含近500个氨基酸的肽链组成,而且此肽链有12个疏水性跨膜а-螺旋(二级结构),多次贯穿膜内外,并互相吸引靠拢,形成球形蛋白质分子(三级结构),但其转运葡萄糖时的具体变构过程尚不完全清楚。

2.由通道介导的易化扩散 它们常与一些带电的离子如Na+、K+Ca+、 CI+等由膜的高浓度一侧向膜的低浓度一侧的快速移动有关。对于不同的离子的转运,膜上都有结构特异的通道蛋白质参与,可分为别称为Na+通道、K+通道、Ca+通道等;甚至对于同一种离子,在不同细胞或同一细胞可存在结构和功能上不同的通道蛋白质,如体内至少已发现有三种以上的Ca+通道和7种以上的K+通道等,这种情况与细胞在功能活动和调控方面的复杂化和精密化相一致。通道蛋白质有别于载体的重要特点之一,是它们的结构和功能状态可以因细胞内外各种理化因素的影响而迅速改变:当它们处于开放状态时,有关的离子可以快速地由膜的高浓度一侧移向低浓度一侧;其离子移动的速度是如此之大,因而在关于通道蛋白的分子结构还知之甚少时,就推测是在这种蛋白质的内部出现了一条贯通膜内外的水相孔道使离子能够顺着浓度差(可能还存在着电场力的作用)通过这一孔道,因而其速度远非载体蛋白质的运作速度所能比拟。这是称为通道(channel)的原因。通道对离子的选择性,决定于通道开放时它的水相孔道的几何大小和孔道壁的带电情况,因而对离子的选择性没有载体蛋白那样严格。大多数通道的开放时间都十分短促,一般以数个或数十个ms计算,然后进入失活或关闭状态。于是又推测在通道蛋白质结构中可能存在着类似闸门(gate)一类的基团,由它决定通道的功能状态。许多的离子通道蛋白质已经用分子生物学的技术被克隆,对其结构的研究已证实了上述推测。

通道的开放造成了带电离子的跨膜移动,这固然是一种物质转运形式;但通道的开放是有条件的、短暂的,百离子本身并不像葡萄糖等是一些代谢物,从生理意义上看,载体和通道活动的功能不尽相同。当通道的开放引起带电离子跨膜移动时(如Na+、Ca2+进入膜内或K+移出膜外),移动本身形成跨膜电流(即离子电流);而移位的带电离子在不导电的脂质双分子层(具有电容器的性质)两侧的集聚,将会造成膜两侧电们即跨膜电位的改变,而跨膜电位的改变以及进入膜内的离子、特别是Ca2+,将会引起该通道所在细胞一系列的功能改变。由此可见,通道的开放并不是起转运代谢的作用,而离子的进出细胞,只是把引起通道开放的那些外来信号,转换成为通道所在细胞自身跨膜电位的变化或其他变化,因而是细胞环境因素影响细胞功能活动的一种方式。

(三)主动转运

主动转运指细胞通过本身的某种耗能过程,将某种物质的分子或离子由膜的低浓度一侧移向高浓度一侧的过程。按照热力学定律,溶液中的分子由低浓度区域向高浓度区域移动,就像举起重物或推物体沿斜坡上移,或使电荷逆电场方向移动一样,必须由外部供给能量。在膜的主动转运中,这能量只能由膜或膜所属的细胞来供给,这就是主动的含义。前述的单纯扩散和易化扩散都属于被动转运,其特点是在这样的物质转运过程中,物质分子只能作顺浓度差、即由膜的高浓度一侧向低浓度一侧的净移动,而它所通过的膜并未对该过程提供能量。被动转运时物质移动所需的能量来自高浓度所含的势能(图示2-3左),因而不需要另外供能(2-3右)。被动转运最终可能达到的平衡点是膜两侧该物质的浓度差为零的情况;如果被动转运的是某种离子,则离子移动除受浓度差的影响外,还受当时电场力的影响,亦即当最终的平衡点达到时,膜两侧的电-化学势*的差为应为零。主动转运与此不同,由于膜以某种方式提供了能量,物质分子或离子可以逆浓度或逆电-化学势差而移动。体内某种物质分子或离子由膜的低浓度一侧向高浓度一侧移动,结果是高浓度一侧浓度进一步升高,而另一侧该物质愈来愈少,甚至可以全部被转运到另一侧。如小肠上皮细胞吸收某些已消化的营养物;肾小管上皮细胞对小管液中某些“有用”物质进行重吸收,均属此现象。由于此过程在热力学上为耗能过程,不可能在无供能的情况下自动进行,因此如果在生物体内出现这种情况,说明有主动的跨膜转运在进行,必定伴随了能源物质(常常是ATP)的消耗。

图2-3 物质的主动转运和被动转运原理示意图

物质分子可由高浓度处自动向低浓度处扩散,而分子

由低浓度处移向高浓度处则需另行供能,正如滑雪者可

由高坡自动下滑,而上坡却需要由人体费力一样。

被动转运和主动转运的根本区别即在于此

在细胞膜的主动转运中研究得最充分,而且对细胞的生存和活动可能是最重要的,是膜对于钠和钾离子的主动转运过程。所有活细胞的细胞内液和细胞外液中Na+和K+的浓度有很大的不同。以神经和肌细胞为例,正常时膜内K+浓度约为膜外的30倍,膜外的Na+浓度约为膜内的12倍;这种明显的离子浓度差的形成和维持,要依靠新陈代谢的进行,提示这是一种耗能的过程;例如,低温、缺氧或应用一些代谢抑制剂可引起细胞内外Na+、K+的浓度差减小,而在细胞恢复正常代谢活动后,巨大的浓度差又可恢复。由此认为各种细胞的细胞膜上普遍存在着一种钠-钾泵(sodium-potassium pump)的结构,简称钠泵,其作用是在消耗代谢能的情况下逆烊浓度差将细胞内的Na+移出膜外,同时把细胞外的K+移入膜内,因而保持了膜内高K+和膜外高Na+的不均衡离子分布。

钠泵是镶嵌在膜的脂质双分子层中的一种特殊蛋白质,它除了有对Na+、K+的转运功能外,还具有ATP酶的活性,可以分解ATP使之释放能量,并能利用此能量进行Na+和K+的主动转运;因此,钠泵就是Na+-K+依赖式ATP酶的蛋白质。钠泵蛋白质已用近代分子生物学方法克隆出来,它们是由α-和β-亚单位组成的二聚体蛋白质,肽链多次穿越脂质双分子层,是一种结合蛋白质。α-亚单位的分子量约为100kd,转运Na+、K+和促使ATP分解的功能主要由这一亚单位来完成;β-亚单位的分子量约为50kd,作用还不很清楚。钠泵蛋白质转运Na+、K+的具体机制尚不十分清楚,但它的启动和活动强度与膜内出现较多的Na+和膜外出现较多的K+有关。钠泵活动时,它泵出Na+和泵入K+这两个过程是同时进行或“耦联”在一起的;根据在体内或离体情况下的计算,在一般生理情况下,每分解一个ATP分子,可以使3个Na+移到膜外同时有2个K+移入膜内;但这种化学定比关系在不同情况下可以改变。

细胞膜上的钠泵活动的意义是:(1)由钠泵活动造成的细胞内高K+,是许多代谢反应进行的必需条件;(2)如果细胞允许大量细胞外Na+进入膜内,由于渗透压的关系,必然会导致过多水分了进入膜内,这将引起细胞的肿胀,进而破坏细胞的结构;(3)它能够建立起一种势能贮备。如所周知,能量只能转换而不能消灭,细胞由物质代谢所获得的能量,先以化学能的形式贮存在ATP的高能磷酸键之中;当钠泵蛋白质分解ATP时,此能量用于使离子作逆电-化学势跨膜移动,于是能量又发生转换,以膜两侧出现了具有高电-化学势的离子(分别为K+和Na+)而以势能的形式贮存起来;换句话说,泵出膜外的Na+由于其高浓度而有再进入膜内的趋势,膜内高浓度的K+、则有再有再移了膜的趋势,这就是一种势能贮备。由钠泵造成的离子势能贮备,可用于细胞的其他耗能过程。如下节将详细讨论的Na+、K+等离子在膜两侧的不均衡分布,是神经和肌肉等组织具有兴奋性的基础;由K+、Na+等离子在特定条件下通过各自的离子通道进行的顺电-化学势的被动转运,使这些细胞表现出各种形式的生物电现象。

继发性主动转运钠泵活动形成的势能贮备,还可用来完成一些其他物质的逆浓度差的跨膜转运,这主要见于前面提到的肠上皮和肾小管上皮细胞对葡萄糖、氨基酸等营养物质的较为安全吸收现象,这显然有主动转运过程的参与。但据观察,这种理论上要耗能的过程并不直接伴随ATP或其他供能物质的消耗。这些物质的跨膜转运经常要伴有Na+由上皮细胞的管腔侧同时进入细胞;后者是葡萄糖等进入细胞的必要条件,没有Na+由高浓度的膜外顺浓度差进入膜内,就不会出现葡萄糖等分子逆浓度差进入膜内。在完整的在体肾小管和肠粘膜上皮细胞,由于在细胞的基底-外侧膜(或基侧膜,即靠近毛细血管和相邻上皮细胞侧的膜)上有钠泵存在(图2-4),因而能造成细胞内Na+浓度经常低于小管液和肠腔液中Na+浓度的情况,于是Na+不断由小管液和肠腔液顺浓度差进入细胞,由此释放的势能则用于葡萄糖分子的逆浓度进入细胞。葡萄糖主动转运所需的能量不是直接来自ATP的分解,而是来自膜外Na+的高势能;但造成这种高势能的钠泵活动是需要分解ATP的,因而糖的主动转运所需的能量还是间接地来自ATP,为此把这种类型的转运称为继发性主动转运,或称为联合转运(cotransport)。每一种联合转运也都与膜中存在的特殊蛋白质有关,称为转运体(transporter);而且在不同的情况下,被转运的物质分子有的与Na+移动的方向相同,有时两者方向相反。甲状腺细胞特有的聚碘作用,也属于继发性主动转运。

图2-4 葡萄糖和一些氨基酸的继发性主动转运模式图

上方弯曲的管腔侧膜上的圆和方块,分别表示同葡萄糖和某些氨

基酸的继发性转运有关的转运蛋白质

主动转运是人体最重要的物质转运形式,除上述的钠泵外,目前了解较多的还有钙泵(Ca2+-Mg2+依赖式ATP酶)、H+-K+泵(H+-K+依赖式ATP酶)等。这些泵蛋白在分子结构上和钠泵有很大类似,都以直接分解ATP为能量来源,将有关离子进行逆浓度的转运。钙泵主要分布在骨骼肌和心肌细胞内部的肌浆网上,激活时可将胞浆中的Ca+迅速集聚到肌浆网内部,使胞浆中Ca+浓度在短时期内下降达成100倍以上;这是诱发肌肉舒张的关键因素。H+-K+泵主要分布在胃粘膜壁细胞表面,与胃酸的分泌有关。

(四)出胞与入胞式物质转运

细胞对一些大分子物质或固态、液态的物质团块,可通过出胞和入胞进行转运。

出胞主要见于细胞的分泌活动,如内分泌腺把激素分泌到细胞外液中,外分泌腺把酶株颗粒和粘液等分泌到腺管的管腔中,以及神经细胞的轴突末梢把神经递质分泌到突触间隙中。根据在多种细胞进行观察,细胞的各种蛋白性分泌物先是在粗面内质网生物合成;在它们由内质网到高尔基复合体的输送过程中,逐渐被一层膜性结构所包被,形成分泌囊泡;后者再逐渐移向特定部位的质膜内侧,准备分泌或暂时贮存。有些细胞的分泌过程是持续进行的,有些则有明显的间断性。分泌过程或一般的出胞作用的最后阶段是:囊泡逐渐向质膜内侧移动,最后囊泡膜和质膜在某点接触和相互融合,并在融合处出现裂口,将囊泡一次性的排空,而囊泡的膜也就变成了细胞膜的组成部分(图2-5)。这个过程主要是由膜外的特殊化学信号或膜两侧电位改变,引起了局部膜中的Ca2+通道的开放,由内流的Ca2+(内流的Ca2+也有的进而引发细胞内Ca2+贮存库释放Ca2+)触发囊泡的移动、融合和排放。最近在肥大细胞的研究表明,囊泡与质膜的融合,可能与预先“装配”在两侧膜上的类似形成细胞间通道的那种蛋白质分子有关(见下节),当两者“对接”时,囊泡内容与细胞外液相沟通;以后由于组成通道的蛋白质各亚单位分散开来,造成原孔洞的扩大,完成囊泡内容的快速排出,囊泡膜也伸展开来,成为细胞膜的一部分。

图2-5 分泌物的出胞过程 图 2-6 受体介导式入胞过程示意图

分泌囊泡逐渐向细胞膜内侧面靠近,两者的膜

相互融合,融合处膜膜断裂,分泌物排出,而后囊泡膜成为细胞膜的组成部分

入胞和出胞相反,指细胞外某些物质团块(如侵入体内的细菌、病毒、异物或血浆中脂蛋白颗粒、大分子营养物质等)进入细胞的过程。入胞进行时,首先是细胞环境中的某些物质与细胞膜接触,引起该处的质膜发生内陷,以至包被吞食物,再出现膜结构的断离,最后是异物连同包被它的那一部分膜整个地进入细胞浆中。

一种通过被转运物质与膜表面的特殊受体蛋白质相互作用而引起的入胞现象,称为受体介导式入胞。通过这种方式进入细胞的物质已不下50余种,包括以胆固醇为主要成分的血浆低密度脂蛋白颗粒、结合了铁离子的运铁蛋白、结合了维生素B12的运输蛋白、多种生长调节因子和胰岛素等一部分多肽类激素、抗体和某些细菌毒素,以及一些病毒(流感和小儿麻痹病毒)等(图示2-6)。首先是细胞环境中的某物质为细胞膜上的相应受体所“辨认”,发生特异性结合;结合后形成的复合物通过它们在膜结构中的横向移动,逐渐向膜表面一些称为衣被凹陷(coated pit)的特殊部位集中。衣被陷处的膜与一般膜结构无明显差异,只是向细胞内部呈轻度下凹,而且在膜的胞浆侧有一层高电子密度的覆盖物,后者经分析是由多种蛋白质组成的有序结构;当受体复合物的聚集使衣被凹陷成为直径约0.3μm的斑片时(可以在约1分钟的时间内完成),该处出现膜向胞浆侧的进一步凹入,最后与细胞膜断离,在胞浆内形成一个分离的吞食泡,这称为内移(internalization);原来附在衣被凹陷内侧的蛋白性结构,现在正好位于吞食泡膜的外侧,仍面向胞浆;但在吞食泡形成后不久,这种蛋白结构就消失,可能是溶解在胞浆中,大概还可以再用于在细胞膜上形成新的衣被凹陷。这类蛋白质的功能,据认为是为吞食泡的形成提供所需的能量。失去了这种特殊的附膜蛋白结构的吞食泡,进而再与胞浆中称为胞内体(endosome)的球状或管状膜性结构相融合,此胞内体的特点是内部具有较低的PH值环境,有助于受体同与它结合的物质分离;以后的过程是这些物质(如进入细胞的低密度脂蛋白颗粒和铁离子等)再被转运到能利用它们的细胞器,而保留在胞内体膜上的受体,则与一部分膜结构形成较小的循环小泡,移回到细胞膜并与之融合,再成为细胞的组成部分,使受体和膜结构可以重复使用(图2-6)。据测算,在人工培养液中的吞噬细胞1小时内通过形成吞食泡而进入胞浆的细胞膜面积,大约相当于原细胞膜总面积的50%-200%,而实际细胞膜的总面积并未明显改变,可见通过上述以胞内体为转站的膜的再循环,不仅维持了细胞膜的总面积的相对恒定,而且使相应的受体可以反复使用。

第二节 细胞的跨膜信号传递功能

不论是单细胞生物或组成多细胞有机体的每一个细胞,在它们的生命过程中,都会不断受到来自外部环境的各种理化因素的影响。在多细胞动物,由于绝大多数细胞是生活在直接浸浴它们的细胞外液、即内环境之中,因此出现在内环境中的各种化学分子,是它们最常能感受到的外来刺激:这不仅是指存在于细胞外液中的激素或其他体液性调节因子;而且就是在神经调节过程中,当神经信息由一个神经元向其他神经元传递或由神经元传给它的效应器细胞时,在绝大多数情况下,也都要通过一种或多种神经递质和调质为中介,通过这些化学分子在距离极小的突触间隙液中的扩散,才能作用到下一级神经元或效应器细胞。尽管激素和递质(或调质)等分子作为化学信号在细胞外液中播散的距离和范围有所不同,但对接受它们影响的靶细胞并不存在本质的差别。

细胞外液中的各种化学分子,并不需要自身进入它们的靶细胞后才能起作用(一些脂溶性的小分子类固醇激素和甲状腺激素例外,详见第十一章)它们大多数是选择性地同靶细胞膜上具有特异的受体性结构相结合,再通过跨膜信号传递(transembrane signaling)或跨膜信号转换(transmembranesognal transduction)过程,最后才间接地引起靶细胞膜的电变化或其他细胞内功能的改变。

机体和细胞也可能受到化学信号以外的其他性质的刺激,如机械的、电的和一定波长电磁波等来自外界环境的刺激的影响;但在动物进化的过程中,这些刺激信号大都由一些在结构和功能上高度分化了的特殊的感受器细胞来感受,引起相应的感受器细胞出现某种电反应。仔细分析各种感受器细胞接受它们所能感受的某种特异刺激信号的过程时发现(如耳蜗毛细胞接受声波振动和视网膜光感受细胞接受光刺激等),它们也涉及到外来刺激信号的跨膜传递,即刺激信号也要先作用于膜结构中的感受性结构,才能引起感受器细胞的电变化和随后的传入神经冲动。

不论是化学信号中的激素分子和递质(包括数十种可能起调质作用神经肽类物质)分子,以及非化学性的外界刺激信号,当它们作用于相应的靶细胞时,都是通过为数不多、作用形式也较为类似的途径来完成跨膜信号传递的;这些过程所涉及的膜蛋白质也为数不多,在生物合成上由几类特定基因家族所编码;正因为如此,由每个特定基因家族所表达生成的蛋白质分子,在肽链的氨基酸排列顺序上有较大的相同性(或同源性,homogeneity),功能上也较为类似。因此,关于跨膜信号传递的研究,早已超出了递质或激素作用机制的范畴,成为细胞生理学中一个有普遍意义的新篇章。试想,人体细胞都具有相同的遗传基因,因而一个感光细胞或一个普通体细胞,通过细胞膜上类似的蛋白质,以类似的方式接受它们所受到的外来刺激,可引起细胞本身功能的改变;而且各种不同的细胞通过少数几类膜蛋白质和几种作用方式,就能接受多种多样可能遇到的外界刺激信号的影响,显然符合“生物经济”的原则。

一、由具有特异感受结构的通道蛋白质完成的跨膜信号传递

(一)化学门控通道

对这种跨膜信号的传递方式的研究,最早是从对运动神经纤维末梢释放的乙酰胆碱(Ach)如何引起它所支配的骨骼肌细胞兴奋的研究开始的。早已知道,当神经冲动到达神经末梢处时,先是由末梢释放一定数量的Ach分子,后者再同肌细胞膜上称为终板(指有细胞膜上同神经末相对的那部分膜,其中所含膜蛋白与一般肌细胞膜不同)处的“受体”相结合,引起终板膜产生电变化,最后引起整个肌细胞的兴奋和收缩。由于神经-肌接头处的“受体”也可同烟碱相结合,因而过去在药理学分类中称它为N-型Ach受体。80年代后期,我国学者李镇源发现α-银环蛇毒同N-型受体有极高的特异性结合能力又有人发现一些电鱼的电器官中有密集的这种受体蛋白质分子存在;再依靠70年代以来蛋白质化学和分子生物学技术的迅速发展,目前不仅已将这种蛋白质分子提纯,而且基本上搞清了它的分子结构和它们在膜中的存在形式。原来它是由4种不同的亚单位组成的5聚体蛋白质(图2-7),总分子量约为290kd;每种亚单位都由一种mRNA编码,所生成的亚单位在膜结构中通过氢键等非共价键式的相互吸引,形成一个结构为α2βγδ的梅花状通道样结构(图2-7,A和B),而其中的两个α-亚单位正是同两分子ACH相结合的部位,这种结合可引起通道结构的开放,其几何大小足以使终板膜外高浓度的Na+内流,同时也能使膜内高浓度的K+外流结果是使原来存在两侧的静息电位近于消失,亦即使该处膜内外电位差接近于0值,这就是终板电位,于是完成了Ach这种化学信号的跨膜传递,因为肌细胞后来出现的兴奋和收缩都是以终板电位为起因的。

图2-7 N-型Ach门控通道的分子结构示意图

A:N-型Ach门控通的5个亚单位和它们所含α-螺旋在膜中存在形式的平面示意图

B:5个亚单位相互吸引,包绕成一个通道样结构 C:在跨膜通道结构中,各

个亚单位亿含α-螺旋在通道结构中的位置

用分子生物学实验技术证明,同其他膜结合蛋白质类似,在上述4种不同的亚单位肽链中,都存在有4种主要由20-25个疏水性氨基酸形成的α-螺旋,因而推测每个亚单位的肽链都要反复贯穿膜4次(图2-7,A),而5个亚单位又各以其第2个疏水性跨膜α-螺旋构成了水相孔道的“内壁”(图2-7C)。

由上述分子水平的研究成果可以知道,原初将终板膜上完成Ach跨膜信号传递的蛋白质称作“受体”是不符合实际情况的;它们是一种通道样结构,只是在组成通道的蛋白质亚单位中有两个亚单位具有同Ach分子特异地相结合的能力,并能因此引起通道蛋白质的变构作用而使通道开放,然后靠相应离子的易化扩散而完成跨膜信号传递。因此,这种蛋白质应称为N-型(或烟碱型)Ach门控通道,属于化学门控通道或化学依从性通道中的一种。

Ach在神经-肌接头处的跨膜信号传递机制的阐明,曾一度错误地推测,其他一些神经递质也都是以类似的方式作用于下一级神经元或相应的效应器细胞的;但后来的研究表明并非如此。目前只证明了一些氨基酸递质,包括谷氨酸、门冬氨酸、γ-氨基丁酸和甘氨酸等,主要是通过同N-型Ach门控通道结构类似的化学门控通道影响其靶细胞。

(二)电压门控通道

应用类似的技术,在80年代还陆续克隆出几种重要离子(如Na+、K+和Ca2+等离子)的电压门控通道,它们具有同化学门控能道类似的分子结构,但控制这类通道开放与否的因素,是这些通道所在膜两侧的跨膜电位的改变;也就是说,在这种通道的分子结构中,存在一些对跨膜电位的改变敏感的基团或亚单位,由后者诱发整个信道分子功能状态的改变。

在动物界,除了一些特殊的鱼类,一般没有专门感受外界电刺激或电场改变的器官或感受细胞,但在体内有很多细胞,如神经细胞和各种肌细胞,在它们的细胞膜中却具有多种电压门控通道蛋白质,它们可由于同一细胞相邻的膜两侧出现的电位改变而再现通道的开放,并由于随之出现的跨膜离子流而出现这些通道所在膜的特有的跨膜电位改变。例如,前述的终板膜由Ach门控通道开放而出现终板电位时,这个电位改变可使相邻的肌细胞膜中存在的电压门控式Na+通道和K+通道相继激活(即通道开放),出现肌细胞的所谓动作电位;当动作电位在神经纤维膜和肌细胞膜上传导时,也是由于一些电压门控通道被邻近已兴奋的膜的电变化所激活,结果使这些通道所在的膜也相继出现特有的电变化。由此可见,电压门控通道所起的功能,也是一种跨膜信号转换,只不过它们接受的外来刺激信号是电位变化,经过电压门控通道的开闭,再引起细胞膜出现新的电变化或其他细胞内功能变化,后者在Ca2+通道打开引起膜外Ca2+内流时甚为多见。

根据对Na+、K+、Ca2+三种离子的电压门控通道蛋白质进行的分子结构分析,发现它们一级结构中的氨基酸排列有相当大的同源性,说明它们属于同一蛋白质家族,与之有关的mRNA在进化上由同一个远祖基因演化而来。图2-8是与体内动作电位(见后)产生至关重要的Na+通道在膜内结构的模式图,它主要由一个较大的α-亚单位组成,分子量约260kd;有时还另有一个或两个小分子量的亚单位,分别称为β1和β2。但Na+通道的主要功能看来只靠α-亚单位即可完成。这个较长的α-单位肽链中包含了4个结构类似的结构域(domain,每个结构域大致相当于上述Ach门控通道中的一个亚单位,但结构域之间由肽链相连,是一个完整的肽链,应由一个mRNA编码和合成),而每个结构域中又各有6个由疏水性氨基酸组成的跨膜α-螺旋段(图示2-8,A);这4 个结构域及其所包含的疏水α-螺旋,在膜中包绕成一个通道样结构(图2-8,B)。现已证明,每个结构域中的第4个跨膜α-螺旋在氨基酸序列上有特点,即每隔两个疏水性氨基酸,就再现一个带正电荷的精氨酸或赖氨酸;这些α-螺旋由于自身的带电性质,在它们所在膜的跨膜电位有改变时会产生位移,因而被认为是该通道结构中感受外来信号的特异结构,由此再诱发通道“闸门”的开放;还有实验提示,每个结构域中的第2、第3个α-螺旋构成了该通道水相孔道的“内壁”;据测算,水相孔道内径最窄处横断面积约为0.3×0.5nm差不多刚能通过一个水化的Na+(图2-8,B)。

图2-8 电压门控Na+通道的分子结构示意图

A:构成电压门控Na+通道的α-亚单中的4个结构以及每个结构域中6个

α-螺旋在膜中存在形式平面 ~P表示磷酸化位点

B:4个结构域及其α-螺旋形成通道时的相对位置

(三)机械门控通道

体内存在不少能感受机械性刺激并引致细胞功能改变的细胞。如内耳毛细胞顶部的听毛在受到切和力的作用产生弯曲时,毛细胞会出现暂短的感受器电位,这也是一种跨膜信号转换,即外来机械性信号通过某种结构内的过程,引起细胞的跨膜电位变化。据精细观察,从听毛受力而致听毛根部所在膜的变形,到该处膜出现跨膜离子移动之间,只有极短的潜伏期,因而推测可能是膜的局部变形或牵引,直接激活了附近膜中的机械门控通道。

细胞间信道 还有一种通道,不是沟通胞浆和细胞外液的跨膜通道,而是允许相邻细胞之间直接进行胞浆内物质交换的通道,故称为细胞间通道。这种通道研究,是从缝隙连接超微结构观察开始的。在缝隙连接处相邻两细胞的膜仅隔开2.0nm左右,而且像是有某种物质结构把两者连接起来;将两侧细胞膜分离进行超微结构观察和分子生物学分析,发现每一侧的膜上都整齐地地排列着许多蛋白质颗粒,每个颗粒实际是由6个蛋白质亚单位(分子量各为25kd)构成的6聚体蛋白质,中间包绕一个水相孔道;构成颗粒的蛋白质和中心孔道贯穿所在膜的脂质双分子层;在两侧细胞膜靠紧形成细胞间的缝隙连接时,两侧膜上的各颗粒即通道样结构都两两对接起来,于是形成了一条条沟通两细胞胞浆的通路,而与细胞间液不相沟通。这种细胞间通道的孔洞大小,一般可允许分子量小于1.0~1.5kd或分子直径小于1.0nm的物质分子通过,这包括了电解质离子、氨基酸、葡萄糖和核苷酸等。这种缝隙连接或细胞间通道多见于肝细胞、心肌细胞、肠平滑肌细胞、晶状体细胞和一些神经细胞之间。缝隙连接不一定是细胞间的一种永久性结构;至少在体外培养的细胞之间的缝隙连接或其中包含颗粒的多少,可因不同环境因素而变化;似乎是细胞膜中经常有单方面装配好的通道颗粒存在,在两侧膜靠近并有其他调控因素存在时,就有可能实现对接,而在另一些因素存在时,两方面还可再分离。已对接的通道是否处于“开放”状态,也要受到多种因素的调控,例如当细胞内Ca2+、H+浓度增加时,可促使细胞间通道关闭。细胞间通道的存在,有利于功能相同而又密接的一组细胞之间进行离子、营养物质,甚至一些信息物质的沟通,造成它们进行同步性活动的可能性。

二、由膜的特异受体蛋白质、G-蛋白和膜的效应器酶组成的跨膜信号传递系统

这是另一类型的跨膜信号传递。最初是从对激素作用机制的研究开始的。60年代在研究肾上腺素引起肝细胞中糖原分解为葡萄糖的作用机制时,发现如果使肾上腺素单独和分离出的细胞膜碎片相互作用,可以生成一种分子量小、能耐热的物质,当把这种物质同肝细胞的胞浆单独作用时,也能引起其中糖原的分解,同肾上腺素作用于完整的肝细胞时有类似的效应。实验提示,在肾上腺素正常起作用时,它只是作用于肝细胞的膜表面。通过某种发生在膜结构中的过程,先在胞浆中生成一种小分子物质,后者再实现肾上腺素分解糖原的作用。这种小分子物质不久被证明是环-磷酸腺苷(即cAMP,环磷腺苷)。以后又陆续发现,很多其他激素类物质作用于相应的靶细胞时,都是先同膜表面的特异受体相结合,再引起膜内侧胞浆中cAMP含量的增加(有时是它的减少),实现激素对细胞内功能的影响。这样就把cAMP称作第二信使,这是相对于把激素分子这类外来化学信号看作第一信使而言的。

导致cAMP产生的膜结构内部的过程颇为复杂:它至少与膜中三类特殊的蛋白质有关。第一类是能与到达膜表面的外来化学信号作特异性结合的受体蛋白质,这是一些真正可以称作受体的物质。目前已用分子生物学的方法证明,它们是一些独立的蛋白质分子;已经确定的近100种这类受体,都具有类似的分子结构,也属于同一蛋白质家族:即它们都由约300~400个氨基酸残基组成,有一个较长的细胞外N-末端,接着在肽链中出现7个由22~28个主要为疏水性氨基酸组成的α-螺旋,说明这肽链至少要反复贯穿膜7次,形成一个球形蛋白质分子,还有一段位于膜内侧的肽链C-末端。目前认为,受体分子中第7个跨膜螺旋是能够识别、即能结合某种特定外来化学信号的部位;在受体因结合了特异化学信号而激活时,将进而作用于膜中另一类蛋白质,即G-蛋白质。

G-蛋白是鸟苷酸结合蛋白(guaninenucleotide-binding protein)的简称,也是存在于膜结构中的一类蛋白质家族,根据它们分子结构中少数氨基酸残基序列上的不同,已被区分出有数十种,但结构和功能极为相似。G-蛋白通常由α-、β-、和γ-3个亚单位组成;α-亚单位通常起催化亚单位的作用,当G-蛋白未被激活时,它结合了一分子的GDP(二磷酸鸟苷);当G-蛋白与激活了的受体蛋白在膜中相遇时,α-亚单位与GDP分离而又与一分子的GTP(三磷酸鸟苷)结合,这时α-亚单位同其他两个亚单位分离,并对膜结构中(位置靠近膜的内侧面)的第三类称为膜的效应器酶的蛋白质起作用,后者的激活(或被抑制)可以引致胞浆中第二信使物质的生成增加(或减少)。上述肾上腺素的作用,就是先由激素激活膜上相应的受体后,通过一种称为Gs(兴奋性G-蛋白)的G-蛋白的中介,激活了作为效应器酶的腺苷酸环化酶(图2-9箭头1),使胞浆中的ATP生成了起第二信使作用的cAMP(图2-9中箭头2)。由于第二信使物质的生成经过多级催化作用,少数几个膜外化学信号分子同受体的结合,就可能在胞浆中生成数目众多的第二信使分子,这是这种类型的跨膜信号传递的重要特点之一。

图2-9 由膜受体-G-蛋白-膜效应器酶组成的跨膜信号

传递系统和第二信使类物质的生成

目前发现膜的效应器酶并不只腺苷酸环化酶一种,因而第二信使物质也不只cAMP一种,如近年来还发现,有相当数量的外界刺激信号作用于受体后,可以通过一种称为Go的G-蛋白,再激活一种称为磷脂酶C的膜效应器酶,以膜结构中称为磷脂酰肌醇的磷脂分子为间接底物,生成两种分别称为三磷酸酰肌醇(IP3)和二酰甘油(DG)的第二信使,影响细胞内过程,完成跨膜信号传递。虽然如此,对应于细胞所能接受的多种刺激和与它们相对应的受体数目而言,膜内G-蛋白、效应器酶和最后生成的第二信使类物质的种类,还是相对地少得多。这说明,上述由膜中蛋白质酶促反应生成第二信使的途径,具有相当程度的“通用”性质。

由于上述这种跨膜信号传递的形式是在研究激素的作用机制时发现的,而且后来发现绝大多数肽类激素都是通过这一形式起作用的,因此曾一度错误地认为,这只是激素性化学信号跨膜信号传递方式。但近年的资料说明,事实并非如此:在神经递质类物质中,除了上述氨基酸类递质外,其余不论是小分子的经典递质还是后来发现的数量众多的神经肽类物质(目前已近50种),都主要是以在突触后细胞中产生第二信使类物质来完成跨膜信号传递的,这些第二信使物质通过在胞浆中的扩散,在膜的内侧面作用于某些特殊的离子通道(图2-9中箭头3),引起突触后膜较广泛而缓慢的电变化。最近证明,在视网膜信号转换过程中,光量子被作为受体的视色素如视紫红质(也具有7个跨膜α-螺旋的结构特点)吸收后,也是先激活称为Gt(转换蛋白)的G-蛋白,再激活作为效应器的磷酸二酯酶,使视杆细胞外段中cGMP的分解加强,最后使光刺激转变为外段膜的电变化(见第九章)。

上述两种主要的跨膜信号传递方式的作用过程,有以下几点值得注意。第一,这两种作用形式并不是绝对分离的,两者之间可以互相影响或在作用上有交叉。一些第二信使类物质可以调节某些电压门控通道和化学门控通道蛋白质的功能状态;而且被某种受体激活了的G-蛋白,有的不通过第二信使就能直接作用于膜结构中的通道结构(图2-9中的箭头5),如上述Gs激活时可以直接打开Ca2+通道。第二,对于许多外来化学信号分子,并不是一种化学信号只能作用于两种跨膜信号传递系统中的一种;以ACh为例,当它们作用于神经-肌接头处时,终板膜上有同它们作特异结合的化学门控通道;但当ACh作用于心肌或内脏平滑肌时,遇到的却是受体-G-蛋白-第二信使系统(受体称为M-型毒蕈硷型受体)。由此可见,同一种刺激信号通过何种跨膜信号传递系统起作用,关键因素在于靶细胞膜上具有何种感受结构;近年还发现,即便是M-型ACh受体,也可再区分出许多种亚型,有的亚型以cAMP为第二信使,有的以IP3和DG为第二信使。不同细胞甚或同一细胞的膜上具有对应于同一化学信号的不同受体型或其亚型,在跨膜信号传递中并不少见。近年来发现基本嗅觉刺激(大约是7种)全都是通过嗅上皮中不同的膜受体-第二信使系统起作用的,但在4种基本味觉刺激中,只有咸和酸刺激是通过细胞上相应的化学门控上通道起作用的,甜味物质是通过受体-第二信使系统起作用的,而苦味物质则因物质分子不同而分别通过通道和受体两种途径起作用。第三,跨膜信号传递的方式虽然相对地较少,但也不一定只限于上述两种。近年来有一些特殊的化学信号影响其靶细胞的方式受到广泛的重视,很可能成为跨膜信号传递的一种新类型;这就是发现胰岛素等一些肽类激素和其他与机体发育、生长、修复、增生、甚至细胞癌变有关的因子,如神经生长因子、表皮生长因子、血小板源生长因子、纤维母细胞生长因子、以及与细胞生成有关的集落刺激因子等,都是通过靶细胞表面一类称为酪氨酸激酶受体(tyrosine kinase riceptor)的蛋白质起作用的,这类受体结构简单,只有一个跨膜α-螺旋,当位于膜外侧的较长的肽链部分同特定的化学信号结合后,可以直接引起受体肽链的膜内段激活,使之具有磷酸激酶活性,通过使自身肽链和膜内蛋白质底物中的酪氨酸残基发生磷酸化,因而产生细胞内效应。这方面的新资料正在积累之中。

癌基因和跨膜信号传递近年发现与上述跨膜信号传递有关的一些蛋白质,如受体、G-蛋白、各种生长刺激因子和营养因子、以及各种蛋白激酶等,它们在细胞内的生物合成,是由人正常染色体中被称为细胞原癌基因(cellular proto-oncogene,进行表达时称细胞癌基因)的一类基因所编码和表达生成的。这些基因所以被称为原癌基因,是因为它们的硷基排列顺序同一些(近100种)能在动物引起肿瘤的病毒DNA(或称病毒癌基因,viral oncogene)的硷基排列顺序相一致。关于细胞癌基因与人类肿瘤发生的关系目前尚不清楚,但它们的正常表达产物,却是人体无时无刻不在进行着的各种跨膜信号传递过程所必需的。试设想,如果由于遗传和变异等原因使细胞不能合成结构和功能正常的G-蛋白,对人体将会有何等广泛而重要的影响!另外,在细胞原癌基因中,有一类可被胞浆中产生的第二信使等物质所激活,生成某种蛋白质;但它们在胞浆中生成后,一般又进入核内,进而诱导另一些基因进行表达。这类癌基因从激活到蛋白质生成,比一般基因表达为快,称为快速基因(或即早基因),而它们生成的蛋白质的作用则是激活另一些(可能在细胞功能活动中更重要)基因的表达,故快速基因的表达产物可称为转录调节因子或第三信使。所以称为第三信使是因为它们由第二信使类物质的作用而生成,而它们自身的作用又引起新的基因表达,生成一些可能对细胞结构和功能有较长远影响的蛋白质。这样外来信号(第一信使)不仅通过第二信使的合成在胞浆中引起一些即时反应,还可能通过第三信使引起细胞功能和结构长时间的适应性改变。

第三节 细胞的兴奋性和生物电现象

恩格斯在100多年前总结自然科学成就时指出:“地球几乎没有一种变化发生而不同时显示出电的现象”;生物体当然也不例外。事实上,在埃及残存史前古文字中,已有电鱼击人的记载;但对于生物电现象的研究,只能是在人类对于电现象一般规律和本质有所认识以后,并随着电测量仪器的精密化而日趋深入。目前,对健康人和患者进行心电图、脑电图、肌电图,甚至视网膜电图、胃肠电图的检查,已经成为发现、诊断和估量疾病进程的重要手段;但人体和各器官的电现象的产生,是以细胞水平的生物电现象为基础的,并且在生理学的发展历史上,生物电现象的研究是同生物组织或细胞的另一重要特性--兴奋性--的研究相伴随进行。

一、兴奋性和刺激引起兴奋的条件

(一)兴奋性和兴奋含义及其变迁

上世纪中后期的生理学家用两栖类动物做实验时,发现青蛙或蟾蜍的某些组织在离体的情况下,也能在一定的时间内维持和表现出某些生命现象。这些生命现象的表现之一是:当这些组织受到一些外加的刺激因素(如机械的、化学的、温热的或适当的电刺激)作用时,可以应答性出现一些特定的反应或暂时性的功能改变。这些活组织或细胞对外界刺激发生反应的能力,就是生理学最早对于兴奋性(excitability)的定义。例如,把蟾蜍的腓肠肌和支配它的神经由体内剥离出来,制成神经-肌肉标本,这时如果在神经游离端一侧轻轻地触动神经,或通以适当的电流,那么在经过一个极短的潜伏期后,可以看到肌肉出现一次快速的缩短和舒张;如把刺激直接施加于肌肉,也会引起类似的收缩反应;而且只要刺激不造成组织的损伤,上述反应可以重复出现。这就是神经和肌肉组织具有兴奋性能证明。实际上,几乎所有活组织或细胞都具有某种程度的对外界刺激发生反应的能力,只是反应的灵敏度和反应的表现形式有所不同。在各种动物组织中,一般以神经和肌细胞,以及某些腺细胞表现出较高的兴奋性;这就是说它们只需接受较小的程度的刺激,就能表现出某种形式的反应,因此称为可兴奋细胞或可兴奋组织。不同组织或细胞受刺激而发生反应时,外部可见的反应形式有可能不同,如各种肌细胞表现机械收缩,腺细胞表现分泌活动等,但所有这些变化都是由刺激引起的,因此把这些反应称之为兴奋(excitation)。人和高等动物的细胞和组织一样具有兴奋性,但在离体情况下要保持它们的兴奋性,需要严格的环境条件,因此在研究组织的兴奋性时,常用较低等动物的组织作为观察对象。

随着电生理技术的发展和资料的积累,兴奋性和兴奋的概念有了新的含义。大量事实表明,各种可兴奋细胞处于兴奋状态时,虽然可能有不同的外部表现,但它们都有一个共同的、最先出现的反应,这就是受刺激处的细胞膜两侧出现一个特殊形式的电变化(它由细胞本身所产生,不应与作为刺激使用的外加电刺激相混淆),这就是动作电位;而各种细胞所表现的其他外部反应,如机械收缩和分泌活动等,实际上都是由细胞膜的动作电位进一步触发和引起的。在神经细胞,特别是它的延续很长、起着信息传送作用的轴突(神经纤维),在受刺激而兴奋时并无肉眼可见的外部反应,其反应只是用灵敏的电测量仪器才能测出的动作电位。在多数可兴奋细胞(以神经和骨骼肌、心肌细胞为主),当动作电位在受刺激部位产生后,还可以沿着细胞膜向周围扩布,使整个细胞膜都产生一次类似的电变化。既然动作电位是大多数可兴奋细胞受刺激时共有的特征性表现,它不是细胞其他功能变化的伴随物,而是细胞表现其他功能的前提或触发因素,因此在近代生理学中,兴奋性被理解为细胞在受刺激时产生动作电位的能力,而兴奋一词就成为产生动作电位的过程或动作电位的同义语了。只有那些在受刺激时能出现动作电位的组织,才能称为可兴奋组织;只有组织产生了动作电位时,才能说组织产生了兴奋。这样的理解显然比原定义更严格些。

据此定义,可以对上述神经-肌标本的现象描述如下:当刺激作用于坐骨神经某一点时,由于神经纤维具有兴奋性而出现兴奋,即产生了动作电位,此动作电位(常称为神经冲动)沿着神经纤维传向它们所支配的骨骼肌纤维,通过神经-肌接头处的兴奋传递(即ACh参加的跨膜信号转换),再引起骨骼肌细胞兴奋而产生动作电位,以后是动作电位沿整个肌细胞膜传遍整个肌细胞,并触发了细胞内收缩蛋白质的相互作用,表现出肌肉一次快速的收缩和舒张。

(二)刺激引起兴奋的条件和阈刺激

具有兴奋性的组织和细胞,并不对任何程度的刺激都能表现兴奋或出现动作电位。刺激可以泛指细胞所处环境因素的任何改变;亦即各种能量形式的理化因素的改变,都可能对细胞构成刺激。但实验表明,刺激要引起组织细胞发生兴奋,必须在以下三个参数达到某一临界值:刺激的强度、刺激的持续时间以及刺激强度对于时间的变化率(即强度对时间的微分);不仅如此,这三个参数对于引起某一组织和细胞的兴奋并不是一个固定值,它们存在着相互影响的关系。在实验室中,常用各种形式的电刺激作为人工刺激,用来观察和分析神经或各种肌肉组织的兴奋性,度量兴奋性在不同情况下的改变。这是因为电刺激可以方便地由各种电仪器(如电脉冲和方波发生器等)获得,它们的强度、作用时间和强度-时间变化率可以容易地控制和改变;并且在一般情况下,能够引起组织兴奋的电刺激并不造成组织损伤,因而可以重复使用。

为了说明刺激的各参数之间的相互关系,可以先将其中一个参数固定于某一数值,然后观察其余两个的相互影响。例如,当使用方波刺激时,由于不同大小和持续时间的方波上升支都以同样极快的增加速率达到某一预定的强度值,因而可以认为上述第三个参数是固定不变的,而每一方波电刺激能否引起兴奋,就只决定于它所达到的强度和持续的时间了。在神经和肌组织进行的实验表明,在强度-时间变化率保持不变的情况下,在一定的范围内,引起组织兴奋所需的最小刺激强度,与这一刺激所持续的时间呈反变的关系;这就是说,当刺激的强度较大时,它只需持续较短的时间就足以引进组织的兴奋,而当刺激的强度较弱时,这个刺激就必须持续较长的时间才能引起组织的兴奋。但这个关系只是当所用强度或时间在一定限度内改变时是如此。如果将所用的刺激强度减小到某一数值时,则这个刺激不论持续多么长也不会引起组织兴奋;与此相对应,如果刺激持续时间逐资助缩短时,最后也会达到一个临界值,即在刺激持续时间小于这个值的情况下,无论使用多么大的强度,也不能引起组织的兴奋。

上述情况给比较不同组织的兴奋性高低或测量同一组织在不同生理或病理情况下的兴奋性改变时造成了许多困难。如果不仔细思考,可以认为那些用较小的刺激强度就能兴奋的组织具有较高的兴奋性;据上述,这个强度小的程度,还要决定这个刺激的持续时间和它的强度-时间变化率。因此,简单地用刺激强度这一个参数表示不同组织兴奋性的高低或同一组织兴奋性的波动,就必须使所用刺激的持续时间和强度-时间变化率固定某一(应是中等程度的)数值;这样,才能把引起组织兴奋、即产生动作电位所需的最小刺激强度,作为衡量组织兴奋性高低的指标;这个刺激强度称为阈强度或阈刺激,简称阈值(threshold)。强度小于阈值的刺激,称为阈下刺激;阈下刺激不能引起兴奋或动作电位,但并非对组织细胞不产生任何影响。

(三)组织兴奋及其恢复过程中兴奋性的变化

体内不同组织具有不同的兴奋性;而且同一组织在不同生理和病理情况下,强环境中离子成分特别是钙离子、酸碱度、温度的改变,以及存在着特殊毒物或药物等情况,都可以引起兴奋性的改变。但一个普遍存在于各种可兴奋细胞的现象是,在细胞接受一次刺激而出现兴奋的当时和以后的一个短时间内,它们的兴奋性将经历一系列有次序的变化,然后才恢复正常。这一特性说明,在细胞或组织接受连续刺激时,有可能由于它们接受前一刺激而改变了对后来刺激的反应能力,因而是一个有重要功能意义的生理现象。

为了示证这一特性,可以让两个刺激连续作用于组织,这时让第一个刺激的强度相当于阈强度,以便使它能引起组织兴奋,并以此阈强度的值作为该组织兴奋性的“正常”对照值;对于第二个刺激,在实验中要能任意地选定它们和第一刺激的间隔,并且可以按需要改变它们的强度。这样,可以检查组织在因第一个刺激后的不同时间内,接受新刺激的能力是否发生了改变。实验证明,在组织接受前面一个刺激而兴奋后一个较短的时间内,无论再受到多么强大的刺激,都不能再产生兴奋;即在这一时期内出现的任何刺激均“无效”;这一段时期,称为绝对不应期。在绝对不应期之后,第二个刺激有可能引起新的兴奋,但使用的刺激强度必须大于该组织正常的阈强度;这个时期称为相对不应期。上述绝对和相对不应期的存在,反映出组织在一次兴奋后所经历的兴奋性改变的主要过程;即在绝对不应期内,由于阈强度成为无限大,故此时的兴奋性可认为下降到零;在相对不应期内,兴奋性逐渐恢复,但仍低于正常值,此时需使用超过对照阈强度的刺激强度,才能引起组织的兴奋;到相对不应期结束时,兴奋性才逐渐恢复到正常。用更精密的实验发现,在相对不应期内之后,组织还经历了一段兴奋性先是轻度增高,继而又低于正常的时期,分别称为超常期和低常期。以上各期的长短,在不同细胞可以有很大差异;一般绝对不应期较短,相当于或略短于前一刺激在该细胞引起的动作电位主要部分的持续时间,如它在神经纤维或骨骼肌只有0.5~2.0ms左右,在心肌细胞可达200~400ms;其他各期的长短变化较大,易受代谢和温度等因素的影响。在神经纤维,相对不应期约持续数毫秒,超常期和低常期可达30~50ms。

组织在每次兴奋后都要发生一系列兴奋性的改变,如果在这期间组织受到新的刺激,它的反应能力将异于“正常”。既然绝对不应期的持续时间相当于前次刺激所引起的动作电位主要部分的持续时间,那么在已有动作电位存在的时期就不可能产生新的兴奋或动作电位,亦即细胞即便受到连续的快速刺激,也不会出现两次动作电位在同一部位重合的现象;由于同样的理由,不论细胞受到频率多么高的连续刺激,它在这一细胞所能引起的兴奋或动作电位的次数,总不会超过某一个最大值;因为落于前一刺激所产生的绝对不应期内的后续刺激将“无效”,因此这个最大值理论上不可能超过该细胞和组织的绝对不应期的倒数。例如,蛙的有髓神经纤维的绝对不应期或动作电位的持续时间约为2ms,那么此纤维每秒钟内所能产生的动作电位的次数不可能超过500;实际上神经纤维在体内自然情况下所能产生和传导的神经冲动的频率,远远低于它们理论上可能达到的最大值。

二、细胞的生物电现象及其产生机制

(一)生物电现象的观察和记录方法

前已指出,神经在接受刺激时,虽然不表现肉眼可见的变化,在受刺激的部位产生了一个可传导的电变化,以一定的速度传向肌肉,这一点可以用阴极射线示波器为主的生物电测量仪器测得,如图2-10所示。图中由射线管右侧电子枪形成的电子束连续射向荧光屏,途中经过两对板状的偏转电极;当电子束由水平偏转板两极之间通过时,由于板上有来自扫描发生器装置的锯齿形电压变化,使射向荧光屏的电子束以一定的速度作水平方向的反复扫动;这时,如果把由两个测量电极引导来的生物电变化经放大器放大后加到垂直偏转板的两极,那么电子束在作横扫的同时又作垂直方向的移动。这样,根据移动电子束在荧光屏上形成的光点的轨迹,就能准确地测量出组织中的微弱电变化的强度及其随时间变化的情况。如果神经干在右端受到刺激,神经纤维将产生一个传向左端的动作电位,当它传导到同放大器相导到同放大器相连的第一个引导电极处时,该处的电位暂时变得相对地较负,于是在一对垂直偏转板上再现电位差,在荧光屏上可看到一次相应的光点波动;当动作电位传导到第二个引导电极处时,该处也将变得较负,于是荧光屏上会出现另一次方向相反的光点波动;这样记到的两次电位波动,称作双相动作电位。把神经标本作一些特殊处理,如将第二个记录电极下方的神经干损伤(如图2-10所示),使该处不能产生兴奋,那么再刺激神经右端时,在示波器上只能看到一次电位波动,这称为单相动作电位。另外,用其他技术方法还可使记录电极中的一个电极处的电位保持恒定或经常处于零电位状态,亦即使此电极成为参考或无关电极,于是在实验中记录到的电变化就只反映与另一电极(称为有效电极)接触处的组织或细胞的电变化,这称为单极记录法。

图2-10 用阴极射线示波器及有关设备观察生物电现象的基本实验布置

(二)细胞的静息电位和动作电位

双相或单相动作电位,是在神经干或整块肌肉组织上记录到的生物电现象,是许多在结构和功能上相互独立的神经纤维或肌细胞的电变化的复合反映;由于测量电极和组织有较大的接触面积,而且组织本身又是导电的,许多细胞产生的电变化可被同一电极所引导,所以记录和测量出的电变化是许多单位的电变化和代数叠加。但目前已经确知,生物电现象是以细胞为单位产生的,是以细胞膜两侧带电离子的不均衡分布和选择性离子跨膜转运为基础的。因此,只有在单一神经或肌细胞进行生物电的记录和测量,才能对它的数值和产生机制进行直接和深入的分析。由于一般的细胞纤小脆弱,单一细胞生物电是通过以下方法测量的:一是利用某些无脊椎动物特有的巨大神经或肌细胞,如枪乌贼的神经轴突,其直径最大可达100μm左右,便于单独剥出进行实验观察,脊椎动物的单一神经纤维也可以设法剥出,但它们的直径最粗也不过20μm左右,方法上较为困难。另一种方法是进行细胞内微电极记录,即用一个金属或细玻璃管制成的充有导电液体而尖端直径只有1.0μm或更细的微型记录电极(凌宁和Gerard,1949),由于它只有尖端导电,可用它刺入某一个在体或离体的细胞或神经纤维的膜内,测量细胞在不同功能状态时膜内电位和另一位于膜外的参考电极之间的电位差(即跨膜电位),这样记录到的电变化,只与该细胞有关而几乎不受其他细胞电变化的影响。

细胞水平的生物电现象主要有两种表现形式,这就是它们在安静时具有的静息电位和它们受到刺激时产生的动作电位。体内各种器官或多细胞结构所表现的多种形式的生物电现象,大都可以根据细胞水平的这些基本电现象来解释。

静息电位指细胞未受刺激时存在于细胞内外两侧的电位差。测量细胞静息电位的方法如图2-11所示。R表示测量仪器如示波器,和它相连的一对测量电极中有一个放在细胞的外表面,另一个连了微电极,准备刺入膜内。当两个电极都处于膜外时,只要细胞未受到刺激或损伤,可发现细胞外部表面各点都是等电位的;这就是说,在膜表面任意移动两个电极,一般都不能测出它们之间有电位差存在。但如果让微电极缓慢地向前推进,让它刺穿细胞膜进入膜内,那么在电极尖端刚刚进入膜内的瞬间,在记录仪器上将显示出一个突然的电位跃变,这表明细胞膜内外两侧存在着电位差。因为这一电位差是存在于安静细胞的表面膜两侧的,故称为跨膜静息电位,简称静息电位。

在所有被研究过的动植物细胞中(少数植物细胞例外),静息电位都表现为膜内较膜外为负;如规定膜外电位为0,则膜内电位大都在-10~-100mV之间。例如,枪乌贼的巨大神经轴突和蛙骨骼肌细胞的静息电位为-50~-70mV,哺乳动物的肌肉和神经细胞为-70~-90mV,人的红细胞为-10mV,等等。静息电位在大多数细胞是一种稳定的直流电位(一些有自律性的心肌细胞和胃肠平地滑肌细胞例外),只要细胞未受到外来刺激而且保持正常的新陈代谢,静息电位就稳定在某一相对恒定的水平。

在近代生理学文献中,一些过去单纯用来描述膜两侧电荷分布状态的术语,仍被用来说明静息电位的存在及其可能出现的改变。例如,人们常常把静息电位存在时膜两侧所保持的内负外正状态称为膜的极化(polarization),原意是指不同极性的电荷分别在膜两侧的积聚;当静息电位的数值向膜内负值加大的方向变化时,称作膜的超级化(hyperpolarization);相反,如果膜内电位向负值减少的方向变化,称作去极化或除极(depolarization);细胞先发生去极化,然后再向正常安静时膜内所处的负值恢复,则称作复极化(repolarization)。

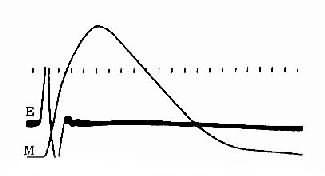

现通过图2-11中的实验布置,观察单一神经纤维动作电位的产生和波形特点,由图中可见,当神经纤维在安静状况下受到一次短促的阈刺激或阈上刺激时,膜内原来存在的负电位将迅速消失,并且进而变成正电位,即膜内电位在短时间内可由原来的-70~-90mV变到+20~+40mV的水平,由原来的内负外正变为内正外负。这样,整个膜内外电位变化的幅度应是90~130mV,这构成了动作电位变化曲线的上升支;如果是计算这时膜内电位由零值变正的数值,则应在整个幅值中减去膜内电位由负上升到零的数值,在图2-11中约为35mV,即动作电位上升支中零位线以上的部分,称为超射值。但是,由刺激所引起的这种膜内外电位的倒转只是暂时的,很快就出现膜内电位的下降,由正值的减小发展到膜内出现刺激前原有的负电位状态,这构成了动作电位曲线的下降支。由此可见,动作电位实际上是膜受刺激后在原有的静息电位基础上发生的一次膜两侧电位的快速而可逆的倒转和复原;在神经纤维,它一般在0.5~2.0ms的时间内完成,这使它在描记的图形上表现为一次短促而尖锐的脉冲样变化,因而人们常把这种构成动作电位主要部分的脉冲样变化,称之为锋电位。在锋电位下降支最后恢复到静息电位水平以前,膜两侧电位还要经历一些微小而较缓慢的波动,称为后电位,一般是先有一段持续5~30ms的负后电位,再出现一段延续更长的正后电位,如图2-11下所示(这里负后和正后电位两个术语仍沿用动作电位细胞外记录时的命名;确切地说,负后电位应称为去极化后电位,而正后电位应称为超极化后电位)。锋电位存在的时期就相当于绝对不应期,这时细胞对新的刺激不能产生新的兴奋;负后电位出现时,细胞大约正处于相对不应期和超常期,正后电位则相当于低常期。

图 2-11 单一神经纤维静息电位和动作电位的实验模式图

R表示记录仪器,S是一个电刺激器。当测量电极中的一个

微电极刺入轴突内部时可发现膜内持续处于较膜外低70mV的负电位状态。

当神经受到一次短促的外加刺激时,膜内电位快速上升到+35mV的水平,

约经0.5~1.0ms后再逐渐恢复到刺激前的状态。其他说明见正文

动作电位或锋电位的产生是细胞兴奋的标志,它只在刺激满足一定条件或在特定条件下刺激强度达到阈值时才能产生。但单一神经或肌细胞动作电位产生的一个特点是,只要刺激达到了阈强度,再增加刺激并不能使动作电位的幅度有所增大;也就是说,锋电位可能因刺激过弱而不出现,但在刺激达到阈值以后,它就始终保持它某种固有的大小和波形。此外,动作电位不是只出现在受刺激的局部,它在受刺激部位产生后,还可沿着细胞膜向周围传播,而且传播的范围和距离并不因原初刺激的强弱而有所不同,直至整个细胞的膜都依次兴奋并产生一次同样大小和形式的动作电位。图2-11的实验布置中,神经受刺激部位和记录部位之间有一段距离;但不论记录电极在职一神经纤维上如何移动(除非是在纤维末梢处有了纤维形态的改变,或纤维的离子环境等因素发生了改变),我们一般都能记录到同样大小和波形的锋电位,所不同的只是刺激伪迹和锋电位之间的间隔有所变化,这显然与动作电位在神经纤维上“传导”到记录电极所在部位时所消耗的时间长短有关。这种在同一细胞上动作电位大小不随刺激强度和传导距离而改变的现象,称作“全或无”现象,其原因和生理意义将在下面讨论。

在不同的可兴奋细胞,动作电位虽然在基本特点上类似,但变化的幅值和持续时间可以各有不同。例如,神经和骨骼肌细胞的动作电位的持续时间以一个或几个毫秒计,而心肌细胞的动作电位则可持续数百毫秒;虽然如此,这些动作电位都表现“全或无”的性质。

(三)生物电现象的产生机制

早在1902年,Bernstein就提出膜学说,他根据当时关于电离和电化学的理论成果提出了经典的膜学说来解释当时用粗劣的电测量仪器记录到的生物电现象。他认为细胞表面膜两侧带电离子的不同分布和运动,是产生物电的基础。但在当时和以后相当长的一段时期内,还没有测量单一细胞电活动的手段和其他有关技术,因此他的学说长期未能得到证实。直到本世纪40~50年代,Hodgkin 和Huxley等开始利用枪乌贼的巨大神经轴突和电生理学技术,进行了一系列有意义的实验,不仅对经典膜学说关于静息电位产生机制的假设予以证实,而且对动作电位的产生作了新的解释和论证。通过这一时期的研究,对于可兴奋细胞静息电位和动作电位的最一般原理已得到阐明,即细胞生物电现象的各种表现,主要是由于某些带电离子在细胞膜两侧的不均衡分布,以及膜在不同情况下对这些离子的通透性发生改变所造成的。但是由于当时对细胞膜的分子结构和膜中蛋白质的存在形式和功能还知之甚少,因此Hodgkin等对生物电的理解只能是宏观的,对微细过程只能用数学模型来说明。随着70年代以来蛋白质化学和分子生物学技术的迅速发展,蛋白质分子从膜结构中克隆出来,并从它们的分子结构的特点来说明通道的功能特性;特别是70年代中期发展起来的膜片钳(patch clamp)技术,可以观察和记录单个离子通道的功能活动,使宏观的所谓膜对离子通透性或膜电导的改变,得到了物质的、可测算的证明。

1.静息电位和K+平衡电位Bernstein最先提出,细胞内外钾离子的不均衡分布和安静状态下细胞膜主要对K+有通透性,可能是使细胞能保持内负外正的极化状态的基础。已知所有正常生物细胞细胞内的K+浓度超过细胞外K+很多,而细胞外Na+浓度超过细胞内Na+浓度很多,这是Na+泵活动的结果;在这种情况下,K+必然会有一个向膜外扩散的趋势,而Na+有一个向膜内扩散趋势。假定膜在安静状态下只对K+有通透的可能,那么只能有K+移出膜外,这时又由于膜内带负电荷的蛋白质大分子不能随之移出细胞,于是随着K+移出,出现膜内变负而膜外变得较正的状态。K+的这种外向扩散并不能无限制地进行,这是因为移到膜外的K+所造成的外正内负的电场力,将对K+的继续外移起阻碍作用,而且K+移出的愈多,这种阻碍也会愈大。因此设想,当促使K+外移的膜两侧K+浓度势能差同已移出K+造成的阻碍K+外移的电势能差相等,亦即膜两侧的电-化学(浓度)势代数和为零时,将不会再有K+的跨膜净移动,而由已移出的K+形成的膜内外电位差,也稳定在某一不再增大的数值。这一稳定的电位差在类似的人工膜物理模型中称为K+平衡电位。Bernstein用这一原理说明细胞跨膜静息电位的产生机制。不难理解,K+平衡电位所能达到的数值,是由膜两侧原初存在K+浓度差的大小决定的,它的精确数值可根据物理化学上著名的Nernst公式(1889)算出:

(1)

(1)

(1)式中Ek表示K+平衡电位,R是通用气体常数,Z是离子价,F是Farady常数,T是绝对温度;式中只有[K+]o和[K+]i是变数,分别代表膜两侧的K+浓度。如果把有关数值代入,室温以27°С计算,再把自然对数化为常用对数,则式(1)可简化为;(2)

(2)

(2)

如果,Bernstein应用当时物理化学最新成果说明细胞静息电位产生机制的理论是正确的,那么在细胞实际测得的静息电位的数值,应相当于把当时细胞内外K+浓度值代入式(2)时计算所得的Ek值。1939年Hodgkin等利用了枪乌贼的巨大神经纤维和较精密的示波器等测量仪器,第一次精确地测出此标本的静息电位值,结果发现此值和计算所得的K+平衡电位值非常接近而略小于后者;如在一次实验中测得的静息电位值为-77mV,而按当时[K+]o和[K+]i值算出的Ek为-87mV,基本上符合膜学说关于静息电位产生机制的解释。

为了进一步证实这一理论,Hodgkin等又用人工地改变标本浸溶液中K+浓度即[K+]o,因而也改变了[K+]o/[K+]i值的实验方法,观察到所记录的静息电位的什也随[K+]o的改变而改变,而改变的情况基本上同根据式(2)计算出的预期值相一致。随后用微电极细胞内记录法在纤细的哺乳类标本也进行了类似的实验,得到类似的结果,如在骨骼肌细胞测得的静息电位为-90mV,而计算所得的Ek值为-95mV。这些实验都说明,大多数细胞的静息电位的产生,是由于正常细胞的细胞内液高K+而膜在安静时又主要对K+有通透能力的结果;至于静息电位的数值为何略小于理论上的Ek值,一般认为是由于膜在静息时对Na+也有极小的通透性(大约只有K+通透性的1/50~1/100)的缘故;由于膜外Na+浓度大于膜内,即使小量的Na+逸入膜内也会抵消一部分K+外移造成的膜内负电位。

2.锋电位和Na+平衡电位Hodgkin等根据兴奋时膜内不仅出现负电位的消失,而且出现一定数值的正电位(相当于前面提到的超射值)的事实,因而认为对动作电位上升支的出现,不能像Bernstein那样简单地解释为膜对K+通透性的消失,因为这样最多也只能使膜内原有的负电位回升到零。他们据此设想膜在受到刺激时可能出现了膜对Na+通透性的突然增大,超过了K+的通透性,由于细胞外高Na+,而且膜内静息时原已维持着的负电位也对Na+的内流起吸引作用,于是Na+迅速内流,结果先是造成膜内负电位的迅速消失;而且由于膜外Na+的较高的浓度势能,Na+在膜内负电位减小到零电位时仍可继续内移,直至内移的Na+在膜内形成的正电位足以阻止Na+的净移入时为止。不难设想,这时膜内所具有的电位值,理论上应相当于根据膜内外Na+浓度差代入Nernst公式时所得出的Na+平衡电位值(可写为ENa)。实验数据证明,动作电位所能达到的超射值,即膜内正电位的数值,正相当于计算所得的ENa;而且实验中随着标本浸溶液中Na+被同等数目的葡萄糖分子所代替(使[Na+]o逐渐减小),可以看到所能记录到的动作电位的超射值和整个动作电位的幅度也逐渐减小,其程度也同按Nernst公式算出的预期值基本一致。

但是,膜内电位停留在ENa水平的时间极短;随后很快出现膜内电位向静息时的状态恢复,亦即出现复极,造成了锋电位曲线的快速下降支。如后来的实验证明,这下降支的出现是由于Na+通透性的消失,并伴随出现了K+通透性的增大。

细胞每兴奋一次或产生一次动作电位,总有一部分Na+在去极化时进入膜内,一部分K+在复极时逸出膜外,但由于离子移动受到各该离子的平衡电位的限制,它们的实际进出量是很小的;据估计,神经纤维每兴奋一次,进入膜内的Na+量大约只能使膜内的Na+浓度增大约八万分之一,复极时逸出的K+量也类似这个数量级;即便神经连续多次产生兴奋,短时间内也不大可能明显地改变膜内高K+和膜外高Na+这种基本状态,而只要这种不均衡离子分布还能维持,静息电位就可以维持,新的兴奋就可能产生。细胞膜两侧K+、Na+离子的不均衡分布,主要是靠钠泵蛋白质消耗代谢能建立起来的,而由此形成的势能贮备却可供细胞多次产生兴奋而不需当时耗氧供能。不过实际上钠泵的活动又受膜内外Na+、K+浓度的调控,它对膜内Na+浓度增加十分敏感,Na+的轻微增加就能促使钠泵的活动,因此在每次兴奋后的静息期内,都有钠泵活动的一定程度的增强,将兴奋时多进入膜内的Na+泵出,同时也将复极时逸出膜外的K+泵入,使兴奋前原有的离子分布状态得以恢复。这时由于两种离子的转运同时进行,出入的离子总数又近于相等,故一般不伴有膜两侧电位的明显改变。但在膜内Na+蓄积过多而使钠泵的活动过度增强时,上述的定比关系可以改变,结果是泵出的Na+量有可能明显超过泵入的K+量,这就可能使膜内负电荷相对增多,使膜两侧电位向超极化的方向变化;这时的钠泵,就称为生电性钠泵。有人认为,锋电位以后出现的正后电位,是由于生电性钠泵作用的结果。至于负后电位,则一般认为是在复极时迅速外流的K+蓄积在膜外侧附近,因而暂时阻碍了K+外流的结果。

3.经典的电压钳(或电压固定)实验从上述可知,Hodgkin等对于动作电位产生机制的说明,关键在于膜受刺激时对Na+、K+的通透性发生了有选择而时间亦有先后的改变,但这只是根据所测得的膜内外电位改变对照Nernst公式进行的推论,实验并没有对膜的通透性进行直接的测量和动态描述。为此,他们又应有当时最先进的电子学技术,设计和进行了著名的电压钳(voltage clamp)实验。实验的设计根据是:离子作跨膜移动时形成了跨膜离子电流(I),而通透性亦即离子通过膜的难易程度,就是膜的电阻(R)或其倒数电导(G),因此所谓膜对某种离子通透性增大时,实际是膜对该离子的电导加大;对于带电离子来说,膜电导就是膜通透性的同义语。根据欧姆定律,I=VG,可知在膜两侧电位差(V)固定不变的条件下,测出的跨膜电流I的变化,就可作为膜电导变化的度量。测定膜在受刺激时跨膜电流的改变在技术上是容易的,但在这过程中要保持膜电位固定不变却不容易;因为当存在跨膜离子电流时,离子的进出膜会使不导电而有电容(C)特性的脂质膜充电或放电,因而根据V=Q/C的关系(其中Q为电量,相当于I和时间t的乘积),跨膜离子的移动必然要引起跨膜电位的改变;实际上记录到的动作电位就是这种改变。正因为如此,Hodgkin等自行设计了一种应用负反馈原理的电子学装置,使它们能在跨膜电位维持恒定(恒定的数值可由实验者通过实验装置预先设定)的情况下,测量跨膜离子电流的强度改变,并由此计算出膜电导即膜通透性的变化情况。电压钳实验的基本原理模式图如图2-12所示。图中电极1插入巨大神经轴突内一定距离,用来测量和监察这一段轴突膜内的电位,此电极先连到一个电压放大器,再在一个示波器上显示;电极1测得电位值经放大后同时输给一个负反馈放大器(FBA),这是整个仪器设计的关键部分,它可把测得的膜内电位同来自一个电压源的、由实验者预先设定的要求保持恒定的电位值进行比较,如果二者有差值,FBA就会通过电极2向轴突膜内输出相应强度和方向的电流,由于仪器线路的精密设计和快速反应,电极2输出电流的改变正足以补偿标本由于跨膜离子电流使膜充放电而引起的跨膜电位的变动,于是与电极1相边的示波器上显示出膜内电位固定在设定的数值,而在电流放大器IA上测得的跨膜离子电流的变化,就反映了膜电导的变化。

图 2-12 电压钳实验布置模式图

电压固定实验获得了许多有意义的结论。首先一点是,只有设定的膜内电位固定在去极化水平时,才有可能出现膜的Na+电导(GNa)和K+电导(Gk)的增大,并且设定电位愈接近零值,电导的增大也愈明显;相反,如果设定的膜内电位值是超极化的,则不可能引起跨膜离子电流和膜电导的改变,这一点以后还要谈到。以图2-13的记录曲线为例,分析不同离子的电导在一次兴奋过程中的变化情况。图中最上方曲线表示在一次电压钳实验中,把膜内电位由静息时的-65mV突然固定(这就是(clamp)的意思)在-9mV,结果很快引起一次如曲线A的跨膜电流变化曲线,这曲线的开始部分是内向的,以后逐渐转变为外向电流。只记录到内向或外向电流还不能说明电荷的携带者是何种离子,根据过去的实验者有理由认为,先出现的内向电流可能是Na+电流(INa),外向电流则可能是K+电流(Ik)。用附加的实验观察证明了这点:假定把标本浸浴液中的NaCI用相同摩尔数的氯化胆碱来代替,则在同样的条件下只能记录到较晚出现的曲线B,它是外向的,这显然是因为不能出现内向的INa的结果;把曲线A和B逐点相减,就能得到曲线C,它就是内向的INa;由INa、Ik两条曲线,就可算出GNa和Gk的变化曲线,其特点是:(1)GNa和Gk都是电压依从性的,只能由跨膜电位的去极化所激活,但GNa被激活得早,是动作电位上升支出现的基础,而Gk激活出现缓慢,是动作电位复极到静息电位水平的基础;(2)GNa有失活(inactivation)状态而Gk没有此特性,其证明是图2-13中曲线C只存在1~2ms,以后跨膜电压虽仍固定在-9mV的水平,但GNa早已恢复到原初水平,而代表Gk的曲线B虽然出现较晚,但它在设定电位持续期间一直维持在较同的水平。GNa失活的出现和Gk的激活是造成神经纤维和骨骼肌细胞表现短促的锋电位的原因;在膜复极以后GNa的失活状态才能消失,这时GNa才能因膜的去极化而再出现增大。

图2-13 电压钳实验结果示意图

将巨大神经纤维的膜电位由原来的-65mv突然上升并固定于-9mv的水平时,

膜的离子电流的变化情况(曲线A、B、C的意义见正文)

根据图2-13中INa和Ik两条电流曲线,即可计算出同这两者相对应的GNa和Gk曲线,再根据这一段膜所具有的电容的数值(有人测得每cm2的枪乌贼轴突膜的电容约为1μF),就可算出如果“允许”每一瞬间的离子移动在电容上形成电位改变时,有可能造成怎样的跨膜电位的改变,这正是不进行“电压固定”时的情况,而由此作出的电位变化曲线正好同在一般实验中记录到的动作电位的波形特点一致,如图2-14所示。这进一步说明了电压钳实验证明动作电位产生机制的正确性。

4.膜片钳实验和单通道离子电流的记录通过上节关于电压门控通道的特性分析已知,所谓膜对某种离子通透性的改变,实际上决定于膜结构中有关离子通道蛋白质分子的功能状态;例如,Hodgkin等测出的GNa的变化,实际是那一段轴突膜上众多的电压门控式Na+通道因膜的去极化而开放的结果。在Hodgkin等当时进行的膜电导改变的数学模拟中,已经明确提示,GNa和Gk的改变不是均匀地发生在整个膜平面上,而是与膜上某些特定的“点”有关,不久又发现,有些药物可以选择性地阻断某种离子的跨膜移动,如河豚毒可以单独阻断GNa而不影响Gk,四乙基铵可以单独阻断Gk而不影响GNa;以同位素标记的河豚毒只能与膜上某些特殊的“点”作特异性结合,而标记的四乙基铵只能与另一些“点”结合。这些实验以及兴奋过程中离子移动数目之多与快,逐渐使人们推断膜结构中有特殊的蛋白质离子通道的存在。这说明,“通道”概念的提出,远在通道的实质被阐明以前,是前者促进了对后者的进一步探索。70年代中期由Neher和Sakmann等发展出一种能够记录膜结构中单一的离子通道蛋白质分子的开放和关闭、亦即测量单通道离子电流和电导的技术,称为膜片钳实验。

图 2-14 电导变化与电位变化的关系示意图

根据电压钳实验中测得的Na+电导(GNa)和K+电导(Gk)的变化过程,

可以算出在膜电位不进行人为固定时,相应的Na+、K+离子电流在膜电容

上引起的电位变化(实线),其形状正同在标本上记录到的动作电位的波形一致

膜片钳实验的基本原理如图2-15A所示:用一个尖端光洁、直径约0.5~3μm的玻璃微电极同神经或肌细胞的膜接触而不刺入,然后在微电极另一端开口施加适当的负压,将与电极尖端接触的那一小片膜轻度吸入电极尖端的纤细开口,这样在这小片膜周边与微电极开口处的玻璃边沿之间,会形成紧密的封接,在理想的情况下其电阻可达数个或数十千兆欧(其物理过程目前尚不清楚),这实际上把吸附在微电极尖端开口处的那一小片膜同其余部分的膜在电学上完全隔离开来;如果在这一小片膜中只包含了一个或少数几个通道蛋白质分子,那么通过此微电极就可能测量出单一通道开放时的离子电流和电导,并能对单通道的其他功能特性进行分析。

图2-15 膜片钳实验布置示意图

A:图中Ip为记录到的单通道电流,VCMD决定设定的膜电位数值

B:在大鼠胚胎骨骼肌细胞膜片上记录到的由ACH激活的单通道

离子电流,强度为pA(皮安)级

从Neher等最初用膜片钳技术观察骨骼肌终板膜处的单一ACh-门控通道机能特性开始,已经对多种通道进行了观察,发现它们一般有如下共同特性:(1)不论是化学门控或电压门控通道,它们的开放和关闭都是突然的,使描绘出的电流曲线呈方波状,说明相应的蛋白质分子可以从一种构象快速地跃变到另一种构象;(2)每种通道开放时具有恒定的电导,即在恒定的情况下,只能看到“开”或“关”两种状态,很少看到“半开”或“部分开”的情况;(3)即使是同一通道分子,每次开放的持续时间长短也不一致,似乎说明蛋白质分子可在开放和关闭两种构象之间“摆动”,停留在某种状态的长短具有随机的性质;(4)在化学门控通道结合了相应的化学信号分子,或电压门控通道所在膜两侧处于特定的电位差的情况下,“摆动”的次数增多,开放的机率增大,而“失活”使开放的机率减小。

用单通道记录可说明在自然情况下整段膜的离子电导和离子电流的形成机制;以上述GNa增大为例,它显然是该段膜中众多的Na+通道在去极化的影响下出现开放的机率增加所决定的,而在每一瞬间同时出现的各通道的电导或离子电流相互叠加,于是如图2-16B所示,这种叠加形成的Na+电流曲线,正好和图2-13中的曲线C相似。

膜片钳实验可用于各种细胞,由于微电极不刺入细胞,即使用于纤小的细胞也不致造成损伤。膜片钳实验已有各种变式,如吸着在微电极尖端的小膜片可以随电极而同原细胞脱离,把它们浸入人工浸浴液中,就可以观察某些因素在膜的胞浆侧怎样影响通道功能;也可以形成膜的胞浆侧面向微电极尖端开口而膜表面侧面向浸浴液的实验模式,等等。膜片钳实验也已用于细胞生物电以外的功能研究,如细胞的分泌过程等。

图2-16 电压门控Na+通道的膜片钳记录A:

随着静息电位(Em)由-110mV突然固定到-50mV,

在3次膜片钳实验记录到的离子电流 B:将144次膜片钳记录

到的离子电流曲线进行平均叠加,得到一条类似图

2-13中曲线C的Na+电流曲线,说明后者是多数Na+通道激活的结果

三、兴奋的引起和兴奋的传导机制

(一)阈电位和锋电位的引起

膜内负电位必须去极化到某一临界值时,才能在整段膜引发一次动作电位,这个临界值大约比正常静息电位的绝对值小10~20mV,称为阈电位。例如,巨大神经轴突的静息电位为-70mV,它的阈电位约为-55mV。这不是由于小于阈电位的去极化不引起GNa的增加,实际情况是这时也有一定数目的Na+通道开放,但由于膜对K+的通透性仍大于Na+,因而少量的Na+内流及其对膜内电位的影响随即被K+的外流所抵消,因而去极化不能继续发展下去,不能形成动作电位。只有当外来刺激引起的去极化达到阈电位水平时,由于较多量Na+通道的开放造成了膜内电位较大的去极化,而此去极化已不再能被K+外流所抵消,因而能进一步加大膜中Na+通道开放的机率,结果又使更多Na+内流增加而造成膜内进一步的去极化,如此反复促进,就形成一种正反馈的过程,称为再生性循环,其结果使膜内去极化迅速发展,形成动作电位陡峭的升支,直至膜内电位上升到近于Na+平衡电位的水平。由此可见,阈电位不是单一通道的属性,而是在一段膜上能使Na+通道开放的数目足以引起上面描述的再生性循环出现的膜内去极化的临界水平。由此也不难理解,只要刺激大于能引起再生性循环的水平,膜内去极化速度就不再决定于原刺激的大小;整个动作电位上升支的幅度也只决定于原来静息电位的值和膜内外的Na+浓度差,而与引起此次动作电位的刺激大小无关。此即动作电位所以能表现“全或无”现象的机制。

阈电位是用膜本身去极化的临界值来描述动作电位的产生条件。所谓阈强度,是作用于标本时能使膜的静息电位去极化到阈电位的外加刺激的强度;这就是阈强度和阈电位在概念上的区别。

(二)局部兴奋及其特性

一个阈下刺激会对可兴奋细胞产生何种影响?可通过图2-17中的实验回答。在巨大神经轴突放置一对刺激电极,但其中一个电极穿入膜内,再在附近放置一个作膜内电反应记录的记录电极。假定先把膜内的刺激电极连到电源正极,那么电路接通时将会产生去极化;如果这个去极化未能达到阈电位,则说明所用电刺激强度属于阈下刺激。但如前所述,阈下刺激虽未能膜电位达到阈电位的去极化,也能引起该段膜中所含Na+通道的少量开放,只是开放的机率少,于是少量内流的Na+和电刺激造成的去极化叠加起来,在受刺激的膜局部出现一个较小的膜的去极化反应,称为局部反应或局部兴奋,局部兴奋由于强度较弱,且很快被外流的K+所抵消,因而不能引起再生性循环而发展成真正的兴奋或动作电位。图2-17B就记录了一组这样的实验曲线,说明在阈下刺激的范围内,刺激强度愈强,引起的膜的去极化即局部兴奋的幅度愈大(由表示静息电位水平的线段上方的各条曲线表示),延续的时间也愈长;只有当局部兴奋的幅度大到足以引发再生性循环的水平时,膜的去极化的速度才突然加大,这样局部兴奋就发展成为动作电位。

局部兴奋有以下几个基本特性:(1)不是“全或无”的,而是随着阈下刺激的增大而增大;(2)不能在膜上作远距离的传播,虽然由于膜本身有电阻特性且膜内外都是电解质溶液,发生在膜的某一点的局部兴奋,可以使邻近的膜也产生类似的去极化,但随距离加大而迅速减小以至消失,这个局部兴奋所波及的范围在一般神经细胞膜上不超过数十乃至数百微米,但有的细胞本身也不很大,如神经元细胞体,局部兴奋的这种电紧张性扩布(eletrotonic propagation)还是有重要生理意义的;(3)局部兴奋是可以互相叠加的,也就是说,当一处产生的局部兴奋由于电紧张性扩布致使邻近处的膜也出现程度较小的去极化,而该处又因另一刺激也产生了局部兴奋,虽然两者(当然不一定限于两者)单独出现时都不足以引发一次动作电位,但如果遇到一起时可以叠加起来,以致有可能达到阈电位而引发一次动作电位。称为兴奋的空间性总和;局部兴奋的叠加也可以发生在连续受数个阈下刺激的膜的某一点,亦即当前面刺激引起的局部兴奋尚未消失时,与后面刺激引起的局部兴奋发生叠加,称为时间性总和。总和现象在神经元细胞的功能活动中十分重要和常见。另外,由图示2-17B中还可看到,当刺入膜内的刺激电极和电源负极相连时,通电时只能引起膜的超级化(图中水平线下方的那组曲线);刺激愈强,超极化程度愈大,但不引起Na+通道开放,更不能引发锋电位。事实上,这时由于膜内电位和阈电位之间差值加大,因而该处膜变得更不容易兴奋了。体内某些感受器细胞、部分腺细胞和平滑肌细胞,以及神经细胞体上的突触后膜和骨骼肌细胞的终板膜,它们在受刺激时不产生“全或无”形式的动作电位,而只出现原有静息电位的微弱而缓慢的变动,分别称为感受器电位、慢电位、突触后电位和终板电位。这些电位也具有类似局部兴奋的特性。这些形式的电变化,实际是使另一细胞或同一细胞的其他部分的膜产生“全或无”式动作电位上的过渡性电变化。

图2-17 局部兴奋的实验布置(A)和实验结果(B)示意图说明见正文

(三)兴奋在同一细胞上的传导机制

可兴奋细胞的特征之一是它任何一处的膜产生的动作电位,都可沿着细胞膜向周围传播,使整个细胞的膜都经历一次类似于被刺激部位的离子电导的改变,表现为动作电位沿整个细胞膜的传导。传导的机制实际已包含在兴奋膜的上述特性之中。设想一条枪乌贼的无髓神经纤维的某一小段,因受到足够强的外加刺激而出现了动作电位(图2-18,B左端),即该处出现了膜两侧电位的暂时性倒转,由静息时的内负外正变为内正外负,但和该段神经相邻接的神经段仍处于安静时的极化状态;由于膜两侧的溶液都是导电的,于是在已兴奋的神经段和与它相邻的未兴奋的神经段之间,将由于电位差的存在而有电荷移动,称为局部电流。它的运动方向是:膜外有正电荷由未兴奋段移向已兴奋段,膜内有正电荷由已兴奋段移向未兴奋段。这样流动的结果,是造成未兴奋段膜内电位升高而膜外电位降低,亦即引起该处膜的去极化;这一过程开始时,就相当于电紧张性扩布。根据上述关于兴奋产生的机制的分析,当任何原因使膜的去极化达到阈电位的水平时,都会大量激活该处的Na+通道而导致动作电位的出现。因此,当局部电流的出现使邻接的未兴奋的膜去极化到阈电位时,也会使该段出现它自己的动作电位。所谓动作电位的传导,实际是已兴奋的膜部分通过局部电流“刺激”了未兴奋的膜部分,使之出现动作电位;这样的过程在膜表面连续进行下去,就表现为兴奋在整个细胞的传导。由于锋电位产生期间电位变化的幅度和陡度相当大,因此在单一细胞局部电流的强度超过了引起邻近膜兴奋所必需的阈强度数倍以上,因而以局部电流为基础的传导过程是相当“安全”的,亦即一般不易因某处动作电位不足以使邻接的膜产生兴奋而导致传导“阻滞”,这一点与一般化学性突触处的兴奋传递有明显的差别。

图2-18 神经纤维传导机制的模式图弯箭头表示膜内外

局部电流的流动方向,下方直箭头表示冲动传导方向。

A:静息时 B:发生兴奋后 C:传导过程中

兴奋传导机制虽然以无髓神经纤维为例,但在其他可兴奋细胞(如骨骼肌细胞)的兴奋传导,基本上遵循同样的机制。有髓神经纤维在轴突外面包有一层相当厚的髓鞘,髓鞘主要成分的脂质是不导电或不允许带电离子通过的,因此只有在髓鞘暂时中断的朗飞结处,轴突膜才能和细胞外液接触,使跨膜离子移动得以进行。因此,当有髓纤维受到外加刺激时,动作电位只能在邻近刺激点的朗飞结处产生,而局部电流也只能发生在相邻的朗飞结之间,其外电路要通过髓鞘外面的组织间液,因此,动作电位表现为跨过每一段髓鞘而在相邻朗飞结处相继出现,这称为兴奋的跳跃式传导。

跳跃式传导时的兴奋传导速度,显然比上述无髓纤维或一般细胞的传导速度快得多;而且由于跳跃式传导时,单位长度内每传导一次兴奋所涉及的跨膜离子运动的总数要少得多,因此它还是一种“节能”的传导方式。看来,神经髓鞘的出现是进化过程中既能增加神经纤维传导速度、又能减少生物能量消耗的一种方式。无脊椎动物没有有髓神经纤维,而无髓纤维增加增加传导速度的一个可能途径是增大轴突的直径,因为这样可以减少膜内液体的电阻而增加局部电流的强度,使动作电位的传导速度加快;这大概就是需要进行快速神经反应的枪乌贼在进化中出现巨大的无髓神经纤维的道理所在。但徐科(1993)等人指出,某些无脊椎动物的神经纤维也可以一种特殊的方式进行跳跃式传导。

如果一条神经纤维在它的中间部受到刺激,将会有动作电位由中间向纤维两端传送,这是由于局部电流可以出现在原兴奋段两侧之故。由此可以理解,兴奋在同一细胞上的传导,并不限于朝向某一方向;体内神经纤维所以有传入和传出之分,只是由于在整体的自然条件下,传入纤维只能在它们和感受器相连接的外周端被刺激,而传出纤维只能在它们的细胞体产生冲动而传向外周,并非是由于这些纤维本身只能单方向传导兴奋的缘故。以动作电位为兴奋出现的指标,可以测定兴奋在各种细胞的传导速度。例如,人体一些较粗的有髓神经纤维的传导速度,最快可达每秒100m以上,而一些细胞的无髓纤维每秒传导距离还不到1m;构成心脏内部传导系统的浦肯野细胞,每秒传导速度约4~5m,是心肌细胞中传导速度最快的。

第四节 肌细胞的收缩功能

人体各种形式的运动,主要是靠一些肌细胞的收缩活动来完成的。例如,躯体的各种运动和呼吸动作由骨骼肌的收缩来完成;心脏的射血活动由心肌的收缩来完成;一些中空器官如胃肠、膀胱、子宫、血管等器官的运动,则由平滑肌的收缩来完成。不同肌肉组织在功能和结构上各有特点,但从分子水平来看,各种收缩活动都与细胞内所含的收缩蛋白质,主要与肌凝蛋白和肌纤蛋白的相互作用有关;收缩和舒张过程的控制,也有某些相似之处。本节以研究最充分的骨骼肌为重点,说明肌细胞的收缩机制。

骨骼肌是体内最多的组织,约占体重的40%。在骨和关节的配合下,通过骨骼肌的收缩和舒张,完成人和高等动物的各种躯体运动。骨骼肌由大量成束的肌纤维组成,每条肌纤维就是一个肌细胞。成人肌纤维呈细长圆柱形,直径约60μm,长可达数毫米乃至数十厘米。在大多数肌肉中,肌束和肌纤维都呈平行排列,它们两端都和由结缔组织构成的腱相融合,后者附着在骨上,通常四肢的骨骼肌在附着点之间至少要跨过一个关节,通过肌肉的收缩和舒张,就可能引起肢体的屈曲和伸直。我们的生产劳动、各种体力活动等,都是许多骨骼肌相互配合的活动的结果。每个骨骼肌纤维都是一个独立的功能和结构单位,它们至少接受一个运动神经末梢的支配,并且在体骨骼肌纤维只有在支配它们的神经纤维有神经冲动传来时,才能进行收缩。因此,人体所有的骨骼肌活动,是在中枢神经系统的控制下完成的。

一、神经-骨骼肌接头处的兴奋传递

运动神经纤维在到达神经末梢处时先失去髓鞘,以裸露的轴突末梢嵌入到肌细胞膜上称作终板的膜凹陷中,但轴突末梢的膜和终板膜并不直接接触,而是被充满了细胞外液的接头间隙隔开,其中尚含有成分不明的基质;有时神经末梢下方的终板膜还有规则地再向细胞内凹入,形成许多皱褶,其意义可能在于增加接头后膜的面积,使它可以容纳较多数目的蛋白质分子,它们最初被称为N-型乙酰胆碱受体,现已证明它们是一些化学门控通道,具有能与ACh特异性结合的亚单位。在轴突末梢的轴浆中,除了有许多线粒体外还含有大量直径约50nm的无特殊构造的囊泡(图2-19)。用组织化学的方法可以证明,囊泡内含有ACh;此ACh首先在轴浆中合成,然后贮存在囊泡内。据测定,每个囊泡中贮存的ACh量通常是相当恒定的,且当它们被释放时,也是通过出胞作用,以囊泡为单位“倾囊”释放,被称为量子式释放。在神经末梢处于安静状态时,一般只有少数囊泡随机地进行释放,不能对肌细胞产生显著影响。但当神经末梢处有神经冲动传来时,在动作电位造成的局部膜去极化的影响下,大量囊泡向轴突膜的内侧面靠近,通过囊泡膜与轴突膜的融合,并在融合处出现裂口,使囊泡中的ACh全部进入接头间隙。据推算,一次动作电位的到达,能使大约200~300个囊泡的内容排放,使近107个ACh分子被释放。轴突末梢处的电位变化引起囊泡排放的过程十分复杂,但首先是轴突末梢膜的去极化,引起了该处特有的电压门控式Ca2+通道开放,引起细胞间隙液中的Ca2+进入轴突末梢,触发了囊泡移动以至排放的过程。Ca2+的进入量似乎决定着囊泡释放的数目;细胞外液中低Ca2+或(和)高Mg2+,都可阻碍ACh的释放而影响神经-肌接头的正常功能。已故冯德培院士在30年代对神经-肌接头的化学性质传递进行过重要的研究。

图2-19 神经-肌接头处的超微结构示意图

当ACh分子通过接头间隙到达终板膜表面时,立即同集中存在于该处的特殊通道蛋白质的两个α-亚单位结合,每分子的通道将结合两个分子的ACh,由此引起的蛋白质分子内部构象的变化会导致它的通道结构的开放。这种通道开放时,孔道的横截面比前面提到的Na+通道的面积为大,可允许Na+、K+甚至少量Ca2+同时通过;由于这几种离子正常时在膜内处的分布特点,实际出现的是Na+的内流和K+的外流,其总的结果是使终板膜处原有静息电位减小,向零值靠近,亦即出现膜的去极化;这一电变化,称为终板电位,它的出现约较神经冲动到达接头前膜处晚0.5~1.0ms。有人曾在运动神经无冲动到达末梢时,记录到由于个别囊泡的自发释放在终板膜上引起的微小的电变化,称为微终板电位。终板电位与前述的局部兴奋电反应有类似的性质:不表现“全或无”特性,其大小与接头前膜释放的ACh的量成比例;无不应期,可表现总和现象等,如我们一般记录到的终板电位就是多数微终板电位总和的结果。终板电位产生时,它将以电紧张性扩布的形式影响终板膜周围一般肌细胞膜。一般的肌细胞膜与神经轴突的膜性质类似,其中主要含电压门控式Na+通道和K+通道;因而当同终板膜邻接的肌细胞膜的静息电位由于终板电位的影响而去极化到该处膜的阈电位水平时,就会引发一次向整个肌细胞膜作“全或无”式传导的动作电位,后者再通过所谓“兴奋-收缩耦联”,引起肌细胞出现一次机械收缩。

正常情况下,一次神经冲动所释放的ACh以及它所引起的终板电位的大小,大约超过引起肌细胞膜动作电位所需阈值的3~4倍,因此神经肌接头处的兴奋传递通常是1对1的,亦即运动纤维每有一次神经冲动到达末梢,都能“可靠地”使肌细胞兴奋一次,诱发一次收缩;这一点与将来要讲的神经元之间的兴奋传递有明显不同(见第十章)。接头传递能保持1对1的关系,还要靠每一次神经冲动所释放的ACh能够在它引起一次肌肉兴奋后被迅速清除,否则它将持续作用于终板而使终板膜持续去极化,并影响下次到来的神经冲动的效应。已知,ACh的清除主要靠胆硷酯酶的降解作用来完成,此酶主要分布在接头间隙中和接头后膜上,它们大约可以在2.0ms的时间内将一次神经冲动所释放的ACh清除掉。许多药物可以作用于接头传递过程中的不同阶段,影响正常的接头功能。例如,美洲箭毒和α-银环蛇毒可以同ACh竞争终板膜的ACh受体亚单位,因而可以阻断接头传递而使肌肉失去收缩能力;有类似作用的药物称为肌肉松弛剂;有机磷农药和新斯的明对胆碱酯酶有选择性的抑制作用,可造成ACh在接头和其他部位的大量积聚,引起种种中毒症状。重症肌无力是由于体内骨骼肌终板处的ACh门控通道数量不足或功能障碍所引起。

二、骨骼肌细胞的微细结构

骨骼肌细胞在结构上最突出之点,是含有大量的肌原纤维和丰富的肌管系统,且其排列高度规则有序。肌细胞是体内耗能作功,完成机体多种机械运动的功能单位。

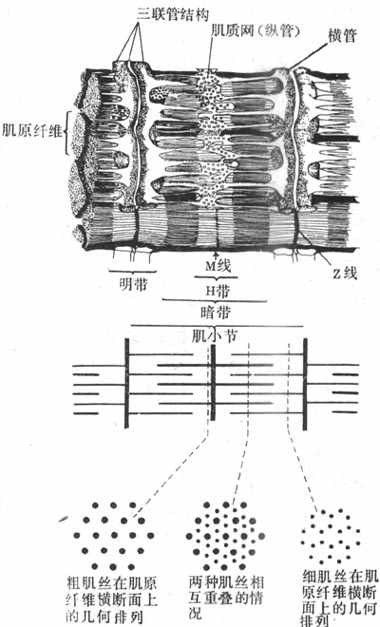

(一)肌原纤维和肌小节

每个肌纤维含有大量直径1~2μm的纤维状结构,称为肌原纤维,它们平行排列,纵贯肌纤维全长,在一个细胞中可达上千条之多(图2-20)。每条肌原纤维的全长都呈现规则的明、暗交替,分别称为明带和暗带;而且在平行的各肌原纤维之间,明带和暗带又都分布在同一水平上;暗带的长度比较固定,不论肌肉处于静止、受到被动牵拉或进行收缩时,它都保持1.5μm的长度;在暗带中央,有一段相对透明的区域,称为H带,它的长度随肌肉所处状态的不同而有变化;在H带中央亦即整个暗带的中央,又有一条横向的暗线,称为M线。明带的长度是可变的,它在肌肉安静时较长,并且在一定范围内可因肌肉所受的被牵引而变长;但明带在肌肉收缩时可变短。明带中央也有一条横向的暗线,称为z线(或z盘)。目前已经肯定,肌原纤维上每一段位于两条z线之间的区域,是肌肉收缩和舒张的最基本单位,它包含一个位于中间部分的暗带和两侧各1/2的明带,合称为肌小节(sarcomere)。由于明带的长度可变,肌小节的长度在不同情况下可变动于1.5~3.5μm之间;通常在体骨骼肌安静时肌小节的长度约为2.0~2.2μm。

图2-20 骨骼肌细胞的肌原纤维和肌管系统

注意肌小节能的组成和不同部位肌小节横断布粗、细肌丝的几何排列

用X-线衍射等更精密的方法进一步发现,肌小节的明带和暗带包含有更细的、平行排列的丝状结构,称为肌丝。暗带中含有的肌丝较粗,直径约10nm,称为粗肌丝,其长度与暗带相同;实际上暗带的形成就是由于粗肌丝的存在,M线则是把成束的粗肌丝固定在一定位置的某种结构。明带中的肌丝较细,直径约5nm,称为细肌丝;它们由z线结构向两侧明带伸出,每侧的长度都是1.0nm,它的游离端在肌小节总长度小于3.5nm的情况下,必然有一段要伸入暗带,和粗肌丝处于交错和重叠的状态;如果由两侧z线伸入暗带的细肌丝未能相遇而隔有一段距离,这就形成了H带。肌肉被拉长时,肌小节长度增大,这时细肌丝由暗带重叠区拉出,使明带长度增大,H带也相应地增大(图2-20,下)。

粗、细肌丝相互重叠时,在空间上也呈现规则排列,这可从肌原纤维的横断面上看出。图2-20下方表示在肌小节的不同位置将肌原纤维横节时,断面上所能看到的两种肌丝的分布情况。在通过明带的横断面上只有细肌丝,它们的所在位置相当于一个正六边形的各顶点;在通过H带的横断面上只有粗肌丝,它们都处于正三边形的各顶点上;而在H带两侧的暗带的横断面上,则可看到粗、细肌丝交错存在的情况,这里,每一条粗肌丝正处在以六条细肌丝为顶点的正六边形的中央,而这就为收缩时粗细肌丝之间的相互作用准备了条件。

(二)肌管系统

肌管系统指包绕在每一条肌原纤维周围的膜性囊管状结构,由来源和功能都不相同的两组独立的管道系统组成。一部分肌管的走行方向和肌原纤维相垂直,称为横管系统或称T管,是由肌细胞的表面膜向内凹入而形成;它们穿行在肌原纤维之间,并在z线水平(有些动物是在暗带和明带衔接处的水平)形成环绕肌原纤维的管道;它们相互交通,管腔通过肌膜凹入处的小孔与细胞外液相通。将标记物加入到细胞的浸浴液中,这些物质可以很快在每一条环绕肌小节的横管系统中出现,但不能进入肌浆和肌浆网中去。肌原纤维周围还有另一组肌管系统,就是肌浆网,它们的走行方向和肌小节平行,称为纵管系统或称为L管;纵管系统或肌浆网主要包绕每个肌小节的中间部分,这是一些相互沟通的管道,但是在接近肌小节两端的横管时管腔出现膨大,称为终末池,它使纵管以较大的面积和横管相靠近。每一横管和来自两侧肌小节的纵管终末池,构成了三联管结构(图2-20,上)。据研究,横管和纵管的膜在三联管结构处并不接触,中间尚隔有约12nm的间隙,说明两组管道的内腔并不直接沟通,但这样的结构显然有利于细胞内外之间某种形式的信息传递。目前普遍承认的看法是,横管系统的作用是将肌细胞兴奋时出现在细胞膜上的电变化沿T管膜传入细胞内部,肌浆网和终末池的作用是通过对钙离子的贮存、释放和再积聚,触发肌小节的收缩和舒张;而三联管结构是把肌细胞膜的电变化和细胞内的收缩过程衔接或耦联起来的关键部位。

三、骨骼肌的收缩机制和兴奋-收缩耦联

Huxley等在50年代初期就提出了用肌小节中粗、细肌丝的相互滑行来说明肌肉收缩的机制。这一被称为滑行理论(sliding theory)的主要内容是:肌肉收缩时虽然在外观上可以看到整个肌肉或肌纤维的缩短,但在肌细胞内并无肌丝或它们所含的分子结构的缩短,而只是在每一个肌小节内发生了细肌丝向粗肌比之间的滑行,亦即由z线发出的细肌丝在某种力量的作用下主动向暗带中央移动,结果各相邻的z线都互相靠近,肌小节长度变短,造成整个肌原纤维、肌细胞乃至整条肌肉长度的缩短。滑行现象最直接的证明是,肌肉收缩时并无暗带长度的变化,而只能看到明带长度的缩短;并且与此同时也看到暗带中央H带相应地变窄。这只能说明,细肌丝在肌肉收缩时也没有缩短,只是它们更向暗带中央移动,和粗肌丝发生了更大程度的重叠。这种变化只能用粗、细肌丝之间出现了相对运动即滑行现象来解释。滑行理论需要进一步说明的问题是:肌肉收缩时究竟是什么力量促使细肌丝向粗肌丝之间滑行,以及怎样把这些过程和肌肉膜的兴奋过程联系起来。近年来,由于肌肉生物化学及其他细胞生物学技术的发展,肌丝滑行的机制已基本上从组成肌丝的蛋白质分子结构的水平得到阐明,对于与滑行的开始和终止有关的各种控制因素,也有了较较深入的了解。

(一)肌丝的分子组成和横桥的运动

滑行现象的引起与组成肌丝的蛋白质分子结构和它们的特性有直接的关系。粗肌丝主要由肌凝蛋白(亦称肌球蛋白)所组成,它们的分子在粗肌丝中呈独特的有规则的排列。一条粗肌丝大约含有200~300个肌凝蛋白分子,每个分子长150nm,呈长杆状而在一端有球状膨大部。在组成粗肌丝时,各杆状部朝向M线而聚合成束,形成粗肌丝的主干,球状部则有规则地裸露在M线两侧的粗肌丝主干的表面,形成横桥(图2-21,左)。当肌肉安静时,横桥与主干的方向相垂直,由粗肌丝表面突出约6nm。用X-线衍射法证明,横桥在粗肌丝表面的分布位置也是严格有规则的,即在粗肌丝的同一周径上只能有两个相隔180°的横桥突出;在与此周径相隔14.3nm的主干上又有一对横桥突出,但与前一对有60°的夹角;如此反复,到第四对横桥出现时,其方向正好与第一对横桥相平行,且与第一对横桥相隔42.9nm(图示-21,右)。上述横桥的分布情况,正好与一条粗肌丝为6条细肌丝所环绕的情况相对应,亦即在所有横桥出现的位置,正好有一条细肌丝与之相对;而对于每条细肌丝来说,粗肌丝表面每隔42.9nm就伸出一个横桥与之相对(图2-21)。这种对应关系,对于粗、细肌丝之间的相互作用显然是十分有利的。

图2-21 粗肌丝中肌凝蛋白分子的排列示意图

左、肌凝蛋白分子的长杆状部横向聚合,形成粗肌丝主干,球状部裸露在表面,形成横桥

右、横桥在粗肌丝表面的几何排列

现已证明,横桥所具有的生物化学特性对于肌丝的滑行有重要意义。横桥的主要特性有二:一是横桥在一定条件下可以和细肌丝上的肌纤蛋白分子呈可逆性的结合,同时出现横桥向M线方向的扭动,继而出现横桥和细肌丝的解离、复位,然后再同细肌丝上另外的点结合,出现新的扭动,如此反复,使细肌丝继续向M线方向移动;二是横桥具有ATP酶的作用,可以分解ATP而获得能量,作为横桥摆动和作功的能量来源。由此可见,横桥和细肌丝的相互作用,是引起肌丝滑行的必要条件。

细肌丝至少由三种蛋白质组成,其中60%是肌纤蛋白(亦称肌动蛋白)。肌纤蛋白与肌丝滑行有直接的关系,故和肌凝蛋白一同被称为收缩蛋白质。肌纤蛋白分子单体呈球状,但它们在细肌丝中聚合成双螺旋状,成为细肌丝的主干(图2-22)。细肌丝中另外有两种蛋白质,它们不直接参与肌丝间的相互作用,但可影响和控制收缩蛋白质之间的相互作用,故称为调节蛋白质;其中一种是原肌凝蛋白,也呈双螺旋结构,在细肌丝中和肌纤蛋白双螺旋并行,但在肌肉安静时原肌凝蛋白的位置正好在肌纤蛋白和横桥之间(图2-23,左)这就起了阻碍两者相互结合的作用;另一种调节蛋白质称为肌钙蛋白(亦称原宁蛋白),肌钙蛋白在细肌丝上不直接和肌纤蛋白分子相连接,而只是以一定的间隔出现在原肌凝蛋白的双螺旋结构之上。肌钙蛋白的分子呈球形,含有三个亚单位(图2-22):亚单位C中有一些带双负电荷的结合位点,因而对肌浆中出现的Ca2+(以及其他可能出现的两价正离子和H+)有很大的亲和力;亚单位T作用是把整个肌钙蛋白分子结合于原肌凝蛋白;而亚单位I的作用是在亚单位C与Ca2+结合时,把信息传递给原肌凝蛋白,引起后者的分子构象发生改变,解除它对肌纤蛋白和横桥相互结合的阻碍作用。

图 2-22 细肌丝的分子组成

I、T、C分别代表肌钙蛋白的三个亚单位

肌丝滑行的基本过程一般公认为:当肌细胞上的动作电位引起肌浆中Ca2+浓度升高时,作为Ca2+受体的肌钙蛋白结合了足够数量的Ca2+,这就引起了肌钙蛋白分子构象的某些改变,这种改变“传递”给了原肌凝蛋白,使后者的构象也发生某些改变,其结果是使原肌凝蛋白的双螺旋结构发生了某种扭转,这就把安静时阻止肌纤蛋白和横桥相互结合的阻碍因素除去,出现了两者的结合。在横桥与肌纤蛋白的结合、扭动、解离和再结合、再扭动构成的横桥循环过程中,使细肌丝不断向暗带中央移动;与此相伴随的是ATP的分解消耗和化学能向机械能的转换,完成了肌肉的收缩(图示2-23)。

图2-23 Ca2+通过和肌钙蛋白的结合,诱发横桥和肌纤蛋白之间的相互作用

上述的横桥循环在一个肌小节以至整个肌肉中都是非同步地进行的,这样才可能使肌肉产生恒定的张力和连续的缩短。至于能参与循环的横桥数目以及横桥循环的进行速率,则是决定肌肉缩短程度、缩短速度以及所产生张力的关键因素,这将在分析肌肉收缩的力学表现时再作讨论。下面叙述正常条件下引发和终止横桥循环的肌浆中Ca2+浓度的突然升高和快速下降是怎样发生的。

(二)骨骼肌的兴奋-收缩耦联

在整体情况下,骨骼肌总是在支配它的躯体传出神经的兴奋冲动的影响下进行收缩的;直接用人工刺激作用无神经支配的骨骼肌,也可引起收缩。但不论何种情况,刺激在引起收缩之前,都是先在肌细胞膜上引起一个可传导的动作电位,然后才出现肌细胞的收缩反应。这样,在以膜的电变化为特征的兴奋过程和以肌丝的滑行为基础的收缩过程之间,必然存在着某种中介性过程把两者联系起来,这一过程,称为兴奋-收缩耦联。目前认为,它至少包括三个主要步骤:电兴奋通过横管系统传向肌细胞的深处;三联管结构处的信息传递;肌浆网(即纵管系统)对Ca2+释放和再聚积。

横管系统对正常肌细胞的兴奋-收缩耦联是十分必要的。用含有甘油的高渗任氏液浸泡肌肉一段时间,再把它放回到一般任氏液中,这样的处理可以选择性地破坏肌细胞的横管系统;这时如果再给肌肉以外加刺激,虽然仍可在完好的肌细胞膜上引起动作电位,但不再能引起细胞收缩。近年来证明,横管膜和一般肌细胞膜有类似的特性,又是后者的延续部分,因而它也可以产生以Na+内流为基础的膜的去极化甚或动作电位;当一般细胞膜因兴奋而产生动作电位时,这一电变化可沿着凹入细胞内部的横管膜传导,深入到三联管结构和每个肌小节的近旁。

实际测定还证明,肌肉安静时肌浆中的Ca2+浓度低于10-7mol/L,但在膜开始去极化的很短时间内,可以在1~5ms内升高到10-5mol/L的水平,亦即增高100倍之多。这样多的Ca2+由何而来?用放射性45Ca自显影等技术证明,肌肉安静时Ca2+主要停留和聚积在z线附近,相当于肌浆网的终末池部位;肌肉收缩时,Ca2+由这里向暗带区扩散,触发横桥循环。这样问题就归结为:当肌膜上的电变化沿横管系统到达三联管部分时,一定有某种因子把横管膜上发生的变化传递给了相距不远的肌浆网膜上的类似Ca2+通道的结构,引起后者分子的变构作用,使通道开放,于是肌浆网内高浓度的Ca2+就不需耗能而靠易化扩散进入肌浆,到达肌丝区。传递这一信号的因子,有人认为是横管膜上存在的一种特殊蛋白,平时对肌浆网Ca2+通道外侧开口有机械堵塞作用,但在横管膜有电变化时发生变构作用,使原来的堵塞作用解除;也有人认为横管膜可因电变化而产生了第二信使类物质IP3(见本章第二节),由后者作用于Ca2+通道使之开放。由于三联管外有关的膜和膜中蛋白质几乎可以相互接触,因而第一种控制形式还是有可能的。

释放到肌浆中的Ca2+怎样被迅速除去,目前已证明是由于肌浆网膜结构中存在的一种特殊的离子转运蛋白质即钙泵活动的结果。钙泵是一种Ca2+依赖式ATP酶,目前已被分离提纯,它占肌浆网膜蛋白质总量的60%;在肌浆中Ca2+增高情况上,它可以分解ATP获得能量,将Ca2+在逆浓度差的情况下由肌浆转运到肌浆网内腔中去;由于肌浆中Ca2+浓度的降低,和肌钙蛋白结合的Ca2+也解离,引起肌肉舒张。

四、骨骼肌收缩的外部表现和力学分析

骨骼肌在体内的功能,就是它们在受刺激时能产生缩短或(和)张力,藉以完成躯体的运动或(和)抵抗外力的作用。当肌肉克服某一外力而缩短,或肌肉因缩短而牵动某一负荷时,肌肉就完成了一定量的机械功,其数值等于它所克服的阻力(或负荷)和肌肉缩短长度的乘积;如以缩短速度乘以负荷,则得出肌肉的输出功率。但肌肉在收缩时究竟以产生张力为主或缩短为主,以及收缩时能作多少功,则要看肌肉收缩时所遇到的负荷条件和肌肉本身的功能状态。

肌肉在体内或实验条件下可能遇到的负荷主要有两种:一种是在肌肉收缩前就加在肌肉上的,如把一条肌肉顺着它的肌原纤维的走行方向悬挂起来而把上端固定,再在另一端悬挂一定数量的重物,后者就是前负荷。前负荷使肌肉在收缩前就处于某种程度的被拉长状态,使它具有一定的长度,这称为初长度;这样由于前负荷的不同,同一肌肉就要在不同的初长度条件下进行收缩。另一种负荷称为后负荷,它是在肌肉开始收缩时才能遇到的负荷或阻力,它不增加肌肉的初长度,但能阻碍收缩时肌肉的缩短。可以理解,对于某一具体的肌肉来说,实验中所加负荷、特别是前负荷不应当过大,因为后者在肌肉收缩前就可能因过度的牵拉而损伤肌肉本身的结构;至于后负荷,它在大到一定程度就足以抵抗肌肉收缩所产生的最大张力,因而肌肉不再表现缩短,出现等长收缩,亦即这时肌肉虽进行了收缩,并未有长度改变;在这种情况下继续增加后负荷,显然不会对肌肉的收缩有什么影响。

据上述,能影响肌肉收缩时作功能力或其力学表现的因素至少有三个,即前负荷、后负荷和肌肉本身的功能状态(即肌肉收缩能力)。要分析某一因素影响的最简单办法,就是使其他因素保持在某一恒定值而改变要观察因素的值,得到一组数据并作成一条座标曲线来进行分析。

(一)前负荷或肌肉初长度对肌肉收缩的影响枣长度-张力曲线

为了保持在实验过程中肌肉本身的功能状态基本保持不变,通常选用代谢速度较慢的两栖类如蛙腓肠或缝匠进行实验,实验布置如图2-24A所示。肌肉在下方被固定,并且边了一个灵敏的张力换能器来记录肌肉收缩前和收缩后的张力产生情况;肌肉的上方连一个可移动的按钮,可以上下移动而改变肌肉的初长度,但不论初长度固定在什么长度,同旋钮相连的固定杆是不能动的,这就意味着把后负荷固定在无限大时的位置,肌肉在收缩时不可能缩短而只能产生张力(即前面所说的等长收缩),于是就可以观察初长度不同时对同一肌肉所能产生张力的影响了。

图2-24 肌肉初长度对肌肉收缩的影响

A:在实验布置中,下方是张力换能器,它位置固定,能把所受张力转变为相应的

电信号,上方旋钮可将肌肉初长在给肌肉刺激前固定于预定长度

B:3条曲线分别代表肌肉在初长度改变时的张力改变情况,被动张力指改变初长而尚未收缩的

肌肉的张力改变,总张力是在已有被动张力的基础上肌肉收缩时产生的主动张力与前者之和

图2-24B的长度-张力曲线反映了在依次改变肌肉的初长度时(横座标)在张力换能器上记录到的肌肉的张力产生的情况(纵座标)。曲线1是只改变肌肉初长度并不刺激肌肉收缩时肌肉所受的拉力,称为被动张力曲线,它反映安静肌肉具有某种弹性,在受到牵拉时产生某种回弹力,但牵拉超过某种程度,达到了弹性限度,被动张力急速增大,有可能造成组织损坏,其过程有如拉长一个弹簧时类似。曲线2是肌肉在具有不同前负荷即已具有被动张力的条件下进行一次收缩时记录到的张力变化,曲线的每一点都代表那个初长度时肌肉已有的被动张力和收缩时新产生的张力之和,故整个曲线称为总张力曲线;因此,由曲线2代表的不同初长度时的总张力减去同一初长度时的被动张力,就能得到曲线3,它表示肌肉在不同前负荷时进行收缩所能产生的张力,故称为主动张力曲线,它反映了本实验中要观察的内容,即不同前负荷或初长度对肌肉收缩所能产生的张力影响:当前负荷开始增加时,每次收缩所产生的主动张力也相应地增大,但在超过某一限度后,再增加前负荷反而使主动张力越来越小,以致于为零,如曲线3右端所示。这个结论也可以表达为,对于肌肉在等长度收缩条件下所产生的主动张力大小,存在着一个最适前负荷和与之相对应的最适初长度,相当于图2-24B横座标上Lo的位置,在这样的初长度情况下进行收缩,产生的张力最大。

肌肉在最适初长度条件下进行收缩何以能产生最大的张力,很容易根据肌肉被前负荷拉长时对每一肌小节中粗、细肌丝相互关系的改变来解释。已知,肌肉产生张力和缩短,靠的是粗肌丝表面的横桥和细肌丝之间的相互作用;肌肉初长度的大小,决定着每个肌小节的长度,亦即细肌丝和粗肌丝重叠的程度,而后者又决定于肌肉收缩时有多少横桥可以与附近的细肌丝相互作用。从理论上分析,粗肌丝的长度是1.5μm,但在M线两侧各为0.1μm的范围内正常时没有横桥,因此在M线两侧有横桥的粗肌丝长度各为0.65μm,这样当每侧细肌丝伸入暗带0.65μm(尚未于明带的细肌丝长度为0.35μm),亦即肌小节总长度为2.2μm时,粗肌丝上的每个横桥都能与细肌丝作用,因而收缩时能出现最佳的效果。当肌肉处于最适前负荷或最适初长度时,每个肌小节的长度正是2.2μm,如图2-25箭头3所示。如果稍稍减少前负荷使肌小节长度2.0μm(箭头2),尽管每侧细肌丝又多伸入暗带0.1μm(这时两侧细肌丝正好相遇),但这一段正是粗肌丝上无横桥伸出的部分,因而肌肉收缩时起作用的横桥数目并未增多(相当于图2-25中的箭头2)。至于再减小肌小节的长度,则细肌丝可能穿过M线或两侧肌丝相互重合和卷屈,因而造成收缩张力下降(图中箭头1)。反之,如果前负荷超过最适前负荷,收缩前肌小节的长度将大于2.2μm,细肌丝和粗肌丝相互重合的程度逐渐变小,使得肌肉收缩时起作用的横桥数也减少,造成所产生张力的下降;当前负荷使肌小节长度增加到3.5μm时,细肌丝将全部由暗带拉出,这时肌肉受刺激时不再产生主动张力(图中箭头4)。由此可见,通过前负荷对肌小节中粗、细肌丝重合程度的影响,可以说明骨骼肌长度-张力曲线的特点。

图2-25 不同初长度时粗、细肌丝重合程度和产生张力的关系示意图

用肌小节在不同前负荷时粗、细肌丝相对位置的改变,来说明不同前负荷时所产生的主动张力的不同:在箭头1所指的初长度时,每个肌小节中两侧细肌丝伸入暗带过多,互相重叠或发生卷屈,不利于与横桥间的相互作用;在箭头2和3所指的情况下,肌小节中全部横桥都可与细肌丝相互作用,产生出最大主动张力;在箭头4的情况下,细肌丝相互全部由暗带被拉出,失去产生张力的条件

图2-26 肌肉的张力-速度关系曲线

在肌肉前负荷固定在适当值的条件下,改变后负荷对肌肉产生张力(横座标)

和速短速度(左侧纵座标)相互关系的影响,这称为张力-速度关系曲线(曲线1),

由此曲线可以算出不同后负荷时的输出功率(右侧纵座标),组成了曲线2

(二)肌肉后负荷对肌肉收缩的影响-张力-速度曲线

据前述,如在实验室装置的设计中使一条骨骼肌的前负荷固定不变而可以人为地改变后负荷,即可观察不同后负荷对肌肉收缩的影响。一般情况下,可以把肌肉的前负荷固定在它的最适前负荷(这时出现的被动张力极小(见图2-24B),然后,在逐次改变后负荷的情况下观察肌肉收缩时的情况。不论在任何前负荷的情况下,如果所加后负荷超过了肌肉收缩时所能产生的最大张力(注意负荷的重量值和肌肉产生的张力的值可以用相同的物理单位度量,而且有相同的值),那么肌肉收缩时将只产生张力而不出现肌肉长度的改变。因此,在改变后负荷的实验中所加的后负荷都应小于这个最大张力,那么肌肉在收缩时产生的主动张力超过这个后负荷的值时,它将会出现一定程度的长度缩短,使移动酌相同的距离,并且由于后者也可以算出一个缩短速度来(可以是初速度或平均速度)。后负荷愈小,肌肉产生的张力将较早地超过这个负荷,并且出现较大的缩短长度和缩短速度,但相当于负荷值的肌肉张力却在缩短的过程中保持不变。这样就得到了改变后负荷时,肌肉产生张力和其缩短速度变化的关系曲线(为了计算输出功率,一般只分析缩短速度和张力的关系),即图2-26曲线1,称为张力-速度曲线。该曲线类似一条双曲线,横座标表示肌肉所产生的张力,纵座标表示收缩速度,双曲线的性质则说明这二者大致呈反比的关系,即后负荷减小时,使肌肉产生的张力减小,但可得到一个较大的缩短速度;在曲线同纵轴相交的点,说明后负荷理论上为零时,可以得到该肌肉在当时的功能状态下的最大收缩速度,在图2-26中用V表示;但这时因无负荷,肌肉并未作功,亦无功率输出。在曲线同横轴相交的点,后负荷的值相当于肌肉所能产生的最大张力,这时不能移动负荷,也没有作功和功率输出;在这两个极端之间,在不同的后负荷时都能看到肌肉在产生与负荷相同的张力的情况下使负荷移动一定距离,这种类型的收缩,称为待张收缩,都可作功和有功率输出,但以后负荷相当于最大张力的30%左右时,肌肉的输出功率最大,如图2-26中曲线2所示。

(三)肌肉收缩能力的改变对肌肉收缩的影响

上述的前、后负荷的改变对肌肉收缩时张力产生、缩短速度以及作功能力等力学表现的影响,显然是在肌肉功能状态恒定的情况下对所处负荷条件改变所作的不同反应。但肌肉的状态也是可以改变的,它也可以影响肌肉收缩的效率。例如,缺氧、酸中毒、肌肉中能源物质缺乏,以及其他原因引起的兴奋-收缩耦联、肌肉蛋白质或横桥功能特性的改变,都可能降低肌肉收缩的效果,而钙离子、咖啡因、肾上腺素等体液因素则可能通过影响肌肉的收缩机制而提高肌肉的收缩效果。将影响肌肉收缩效果的肌肉内部功能状态的改变,定义为肌肉收缩能力(contractility)的改变,以区别于肌肉收缩时外部条件即前、后负荷改变所导致的收缩效果的改变。这样的区分虽然在概念上比较容易,但在具体情况下要区分哪些改变是由于肌肉收缩能力的改变所引起,哪些是由于负荷条件的改变所引起,常常十分困难。例如,一个肌肉的最大张力变大了,可能是由于肌肉收缩能力的提高,但也可能是由于在这次收缩前它处于最适初长度;一个肌肉等张收缩时的收缩速度增大了,可能是由于后负荷的减小,也可能是它处于最适初长,但也可能是由于肌肉收缩能力的提高,或三者兼而有之。这就是说,很难简单地根据肌肉某项力学指标的改变,确定是否发生了肌肉收缩能力的改变。从理论上讲,肌肉收缩能力的改变对肌肉收缩的各力学表现的影响是“非选择性”的,即收缩能力的提高可使图2-24B中的长度-张力曲线(主动张力)和图2-26中的张力-速度曲线的位置都升高。显然,为了检查收缩能力是否改变而再绘制一条条座标曲线是十分复杂的;为了简便,如果能让同一肌肉所处的前、后负荷条件不变而发现有肌肉收缩速度的改变,或使肌肉维持最适初长度而有最大张力的改变,则都表示肌肉收缩能力发生了改变;因为在这些条件下可以肯定,这些收缩效果的改变并不是由于前、后负荷的改变所引起,因而只能是由于肌肉的内在性能的改变引起的。

(四)肌肉的单收缩和单收缩的复合

整块骨骼肌或单个肌细胞受到一次短促的刺激时,先是产生一次动作电位,紧接着出现一次机械收缩,后者称为单收缩;根据收缩时肌肉所处的负荷条件不同,单收缩可以是等长的,也可以是等张的。前面叙述的肌肉收缩时各种力学表现,就是以单收缩为观察对象而进行分析的。但在正常体内,当骨骼肌在运动神经的支配下进行自然收缩时,几乎是无例外地接受来自神经的连续刺激,因此有必要进一步分析肌肉有受到不同频率的连续刺激时可能发生的情况。为了便于分析,先观察一下肌肉单收缩时电变化和机械变化在时间上的关系。图2-27是猫胫前有一次等长单收缩时张力变化的全过程,同时记录了肌肉的动作电位。注意图中电反应的开始要较张力增加的开始为早,而且电变化在张力达到顶点以前早已结束;以张力最高点为界,收缩全过程可分为收缩期和舒张期,前者持续时间较后者为短。整个单收缩的时间因肌肉不同而有显著差异,如人的眼外肌的一次单收缩不超过10ms,而腓肠肌可达100ms以上。

图2-27 猫胫前肌的等长单收缩曲线

M:肌肉收缩时的张力变化曲线

E:肌肉的双相动作电位记录时标每 格相当于0.01s

如果给肌肉以连续的脉刺激,肌肉的收缩情况将随刺激的频率而有不同。如图2-28所示,在刺激的频率较低时,因每一个新的刺激到来时由前一次刺激引起的单收缩过程(包括舒张期)已经结束,于是每次刺激都引起一次独立的单收缩;当刺激频率增加到某一限度时,后来的刺激有可能在前一次收缩的舒张期结束前即到达肌肉,于是肌肉在自身尚处于一定程度的缩短或张力存在的基础上进行新的收缩,发生了所谓收缩过程的复合,这样连续进行下去,肌肉就表现为不完全强直收缩,其特点是每次新的收缩都出现在前次收缩的舒张期过程中,在描记曲线上形成锯齿形;如果刺激频率继续增加,那么肌肉就有可能在前一次收缩的收缩期结束以前或在收缩期的顶点开始新的收缩,于是各次收缩的张力或长度变化可以融合而叠加起来,使描记曲线上的锯齿形消失,这就是完全强直收缩。

图2-28 不同频率的连续刺激对骨骼肌收缩的影响

每组曲线中,上方曲线是肌肉等长收缩的记录,下方曲线是肌肉动作电位的记录,

注意由上而下当刺激频率依次增加时,机械收缩可出现逐渐融合,

表现不完全和完全强直收缩,但动作电位始终彼此分离,不发生融合和叠加

由于正常体内由运动神经传到骨骼肌的兴奋冲动都是快速连续的,体内骨骼肌收缩几乎都属于完全强直收缩,只不过强直收缩的持续时间可长可短。强直收缩显然可以产生更大的收缩效果,例如,强直收缩所能产生的最大张力可达单收缩的4倍左右。这是因为肌肉在只接受一次刺激时,释放到肌浆中的Ca2+很快被肌浆网上的Ca2+泵回收入肌浆网,而连续刺激可使肌浆中的Ca2+维持在一个饱和的高浓度水平。不同肌肉单收缩的持续时间不同,因而能引起肌肉出现完全强直收缩的最低临界频率在不同肌肉也不同,例如,单收缩快速的眼球内直肌需要每秒约350次的高频刺激才能产生完全强直收缩,而收缩缓慢的比目鱼肌只需每秒约30次的频率就够了。但不论在不完全强直收缩或完全强直收缩,伴随每次刺激出现的肌肉动作电位只出现频率加快,却始终各自分离而不会发生融合或总和;这是由于肌肉的动作电位只持续1~2ms,当刺激频率加速到下一次刺激落于前一次刺激引进起的动作电位持续期间时,组织又正好处于兴奋的绝对不应期,这时新的刺激将无效,既不能引起新的动作电位产生,也不引起新的收缩。

五、平滑肌的结构和生理特性

平滑肌广泛分布于人体消化道、呼吸道以及血管和泌尿、生殖等系统;它和骨骼肌不同,不是每条肌纤维(即肌细胞)的两端都通过肌腱同骨骼相连;平滑肌细胞互相连接,形成管状结构或中空器官;在功能上可以通过缩短和产生张力使器官发生运动和变形,也可产生连续收缩或紧张性收缩,使器官对抗所加负荷而保持原有的形状,前者如胃和肠,后者如动脉血管、括约肌等。此外,也不能像在骨骼肌和心肌那样,把分布在不同器官的平滑肌看作具有相同功能特性和调节机制的组织,例如有些器官的平滑具有和心脏一样的自动节律性,有些则像骨骼肌那样,只有在支配它的神经纤维有神经冲动到来时才出现收缩,而在这两个极端之间,还存在着各种的过渡形式,致使平滑肌的分类困难。

(一)平滑肌的微细结构和收缩机制

平滑肌虽然也具有同骨骼肌类似的肌丝结构,但由于它们不存在像骨骼肌那样平行而有序的排列(平滑肌的肌丝有它自己的“有序的”排列),图2-29是根据最近观察提出的平滑肌细胞内部假想结构图,它的特点是细胞内部存在一个细胞骨架,包含一些卵圆形的称为致密体的结构,它们也间隔地出现于细胞膜的内侧,称为致密区,并且后者与相邻细胞的类似结构相对,而且两层细胞膜也在此处连结甚紧,因而共同组成了一种机械性耦联,藉以完成细胞间张力的传递;细胞间也存在别的连接形式,如缝隙连接,它们可以实现细胞间的电耦联和化学耦联。在致密体和致密区中发现有同骨骼肌Z带中类似的蛋白成分,故认为这两种结构可能是与细肌丝连接的部位。另外,在致密体和致密区之间还有一种直径介于粗、细肌丝之间的丝状物存在,它们是一种称为结蛋白(desmin)的聚合体。这样由丝状物联结起来的致密体和膜内侧的致密区就形成了完整的细胞内构架。

平滑肌细胞中的细肌丝有同骨骼肌类似的分子结构,但不含肌钙蛋白;同一体积的平滑肌所含肌纤蛋白的量是骨骼肌的2倍,推测平滑肌肌浆中有大量细肌丝存在,它们的排列大致与细胞长轴平行。与此相反,胞浆中肌凝蛋白的量却只有骨骼肌的1/4。估计连接在致密体上的3~5根细肌丝会被较少数目粗肌丝包绕,形成相互交错式的排列,这可能就是类似于骨骼肌中肌小节的功能单位。

图2-29平骨肌内部结构和相互关系模式图

一般平滑肌细胞呈梭形,直径2~5μm;其长度可变性很大,大约长度为400μm时是产生张力的最适长度。它们没有骨骼肌(和心肌)那样发达的肌管系统。肌细胞膜只有一些纵向排列的袋状凹入,但其功能尚不清楚,不过这使得细胞膜表面积和细胞体积之比更为加大,因此和肌丝靠近的不是横管或肌浆网系统,而是肌膜。细胞被激活时,细胞外Ca2+进入膜内,但平滑肌细胞中靠近膜的肌浆网也构成了细胞内Ca2+贮存库。一些兴奋性递质、激素或药物同肌膜受体结合时,通过G-蛋白在胞浆中产生第二信使,引起Ca2+库中的Ca2+释出。因平滑肌的细肌丝中不存在肌钙蛋白,因而Ca2+引起平滑肌细胞中粗、细肌丝相互滑行的横桥循环的机制与骨骼肌不同。目前认为,横桥的激活开始于它的磷酸化,而这又依赖一称为肌凝蛋白激酶的活化;其过程是Ca2+先结合于胞浆中一种称为钙调蛋白(calmodulin)的特殊蛋白质,后者结合4个Ca2+之后才使肌凝蛋白激酶活化,使ATP分解,由此产生的磷酸基结合于横桥并使横桥处于高自由状态。比起平滑肌来,平滑肌横桥激活的机制需要较长的时间,这和平滑肌收缩的缓慢相一致。

(二)平滑肌在功能上的分类

尽管体内各器官所含平滑肌在功能特性上判别很大,但一般可分为两大类:一类称为多单位(multi-unit)平滑肌,其中所含各平滑肌细胞在活动时各自独立,类似骨骼肌细胞,如竖毛肌、虹膜肌、瞬膜肌(猫)、以及大血管平滑肌等,它们各细胞的活动受外来神经支配或受扩散到各细胞的激素的影响;另一类称为单位(single-unit)平滑肌,类似心肌组织,其中各细胞通过细胞间的电耦联而可以进行同步性活动,这类平滑肌大都具有自律性,在没有外来神经支配时也可进行近于正常的收缩活动(由于起搏细胞的自律性和内在神经丛的作用),以胃肠、子宫、输尿管平滑肌为代表。还有一些平滑肌兼有两方面的特点,很难归入哪一类,如小动脉和小静脉平滑肌一般认为属于多单位平滑肌,但又有自律性;膀胱平滑肌没有自律性,但在遇到牵拉时可作为一个整体起反应,故也列入单位平滑肌。

(三)平滑肌活动的控制和调节

和平滑肌本身的特性具有多样性一样,它们活动所受的调控也是多种多样的,不象骨骼肌那样单纯。大多数平滑肌接受神经支配,包括来自自主神经系统的外来神经支配,其中除小动脉一般只接受交感系统一种外来神经支配外,其他器官的平滑肌通常接受交感和副交感两种神经支配。平滑肌组织、特别是消化管平滑肌肌层中还有内在神经丛存在,后者接受外来神经的影响,但其中还发现有局部传入性神经元,可以引起各种反射。平滑肌的神经-肌接头有些类似骨骼肌,但不具有后者那样特殊结构形式。支配平滑肌的外来神经纤维在进入靶组织时多次分支,分支上每隔一定距离出现一个膨大,呈念珠状,称为曲张体,其中含有分泌囊泡,它们在神经冲动到达时可以释放其中递质或其他神经活性物质;每个曲张体和靶细胞的距离亦不固定,平均约为80~100nm,这说明由神经末梢释放出来的递质分子要扩散较远距离才能达到靶细胞,而靶细胞和神经末梢的关系也不可能是固定的;凡是递质分子可以到达而又具有该递质受体的平滑肌细胞,都可能接受外来神经的影响。

平滑肌细胞约保持-55~-60mV的静息电位,产生机制和骨骼肌类似。单位平滑肌细胞有产生动作电位的能力,而且通过细胞间通道可使相邻细胞也产生动作电位。

参考资料

· 乔健天,关于兴奋膜的一些基本概念和新进展.生理科学进展1980;11:193~200

· 董政,朱培闳.肌醇磷脂信使系统调控骨骼肌兴奋收缩耦联.生理科学进展1994;25:121~125

· BerneRM,Levy MN.Physiology 3rd ed,CV Mosby Co,StLouis,1993

· WrightFM.The intestinal Na/glucose cotransporter .Ann Rev Physiol 1993;55:575~589

· ThorensR.Facilitated glucose transporters in epithelial cells.Ann Rev Physiol1993;55:591~608

· Simon.MI,Strathman MP,Gautam N.persity of G-protein in signaltransduction .Science 1991;252:802

· FantlWJ,Johnson DE,Williams LT.Signaling by receptor tyrosine kinases.Ann RevBiochem 1993;62:453~481

· StraderC,Fang TM,Dixon RAT.Structure and function of G-protein-coupled receptors.AnnRev Biochem 1994;63:101~132

· ClaphamD,Found M,Rochester MN.Direct G-protein activation of ion channel?Ann RevNeurosci 1994;17:441~464

· HodgkinAL.The ionic basis of nervous conduction.Science 1964;145:1148~1153

· BezanillaF,Steffani E.Voltage-dependent gating of ionic channels .Ann Rev Biophy andBiomol Structure 1994;23:819~846

· NeherE.Ion channels for communication between and within cells.Neuron 1992;8:605~612

· SakmannB.Elementary steps in synaptic transmission revealed by currents through singleion channels .Neuron 1992;8:613~629

· FrenchAS.Mechanotransduction.Ann Rev Physiol 1992;54:135~152

· ShengM,Greenberg MF.The regulation and function of c-fos and other immediate earlygenes in the nervous system .Neuron 1990;4:477~485

· FrancisArmstrong C,Jorgensen AO.Structure and development of E-C coupling units inskeletal muscle .Ann Rev Physiol 1994;56:509~534

· MottaPM.Ultrastructure of Smooth Muscle .Kluwer Academic Publishers.Lancaster,England,1990

· GalziJL,Revah F,Bessis A,Changeux JP.Functional architecture of the nicotinicacetylcholine receptor:from electric organ to brain .Ann Rev Pharmacol1991;31:37~72

· CatterallWA.Structure and function of voltage-gated ion channels.TINS 1993;16:500

· Huxley HE.The mechanism of muscle contraction .Science 1969;164:1355~1366

第三章 血液

血液是一种流体组织,充满于心血管系统中,在心脏的推动下不断循环流动。如果流经体内任何器官的血流量不足,均可能造成严重的组织损伤;人体大量失血或血液循环严重障碍,将危及生命。血液在医学诊断上有重要价值,因为很多疾病可导致血液组成成分或性质发生特征性的变化。

血液与内环境的演化血液是在动物进化过程中出现的。生命最初出现在海洋中。当在远古的海洋中出现比较复杂的多细胞生物时,机体的部分细胞已不可能与浸浴着整个机体的海洋环境直接接触;这时,机体内开始出现了细胞外液,它一方面作为细胞直接生活的内环境,同时又是机体与外环境进行物质交换的媒介。可以认为在进化中,最初的细胞外液可能是由包绕在机体内部的那部分海水形成的,因而它主要是一种盐溶液,其基本成分可能与远古的海水十分相似。以后,机体内出现了循环系统,细胞外液也进一步分化成为血管内的血浆和血管外的组织间隙液(简称组织液)。组织液仍然主要是盐溶液,是直接浸浴着绝大部分机体细胞的液体环境;而血管内的液体,则又溶入了多种蛋白质,并逐步出现了各种血细胞,于是形成了血液。

人体内除细胞外液外,尚有更多的液体(约为前者的2倍)存在于细胞内部,称为细胞内液。细胞外液和细胞内液总称为体液,约占机体总重量的60%。一般来说,细胞内液是细胞内各种生物化学反应得以进行的场所,细胞外液则是细胞直接生活的液体环境。因此,如果大气是整个人体的外环境,细胞外液就是第一个细胞生活的具体环境,故称为内环境。在细胞外液中,4/5在血管外构成组织液,1/5在血管内成为血浆的组成部分;而后者由于能在血管中不断循环流动,是内环境中最为活跃的部分,成为沟通各部分组织液以及和外环境进行物质交换的中间环节。

血液与内环境稳态在一些疾病情况下,常可出现内环境理化性质的较大变化,如高热、酸中毒、缺氧等,均将引起机体细胞功能的严重紊乱。在灌流离体器官的动物实验中,所用灌流液的化学成分、含氧量、Ph、温度与渗透压等,必须与这些动物的血浆十分相近(表3-1),离体器官才能在一段时间内保持接近于正常功能的活动状态。这些都说明,内环境理化性质的相对稳定,对于维持整个人体和体内所有细胞的正常功能都是非常必要的。这就是为什么早在19世纪时,Claude Bernard就指出:内环境的稳定是“机体自由独立生活的必要条件”。

然而在机体生活期间,干扰内环境理化性质的因素是不断出现的。机体细胞与细胞外液的物质交换,经常改变着内环境的理化性质;一些外环境因素的急剧变化也倾向于直接或间接(通过机体活动变化)改变内环境的理化性质。但与此同时,消化道不断补充营养物质,肺不断补充氧和排出二氧化碳,肾不断排出各种代谢尾产物、调整水与各种无机盐及小分子物质的排泄量,皮肤也不断散失代谢所产生的热量;而且,这些活动都处于整体的神经和体液调节之下,从而使内环境的理化性质只能作较小幅度的波动,保持着动态平衡。这一状态称为稳态(homeostasis)。

表3-1 血浆与生理盐溶液成分对照

| 任(Ringer)氏液(用于蛙心灌流)(g) | 蛙血浆(g) | 乐(Locke)氏液(用于哺乳动物)(g) | 哺乳动物血浆(g) | |

| NaCI | 0.65 | 0.55 | 0.9 | 0.7 |

| KCI | 0.014 | 0.023 | 0.042 | 0.038 |

| CaCI2 | 0.012 | 0.025 | 0.024 | 0.028 |

| NaHCO3 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.23 |

| NaH2PO4 | 0.001 | 0.002 | - | 0.036 |

| 葡萄糖 | - | 0.04 | 0.1-0.25 | 0.07 |

| 水 | 到100ml | 100ml | 到100ml | 100ml |

血液对内环境某些理化性质的变化有一定的“缓冲”作用。例如血液中含有多种缓冲物质,可以减轻酸性代谢产物引起的pH变化;血液中的水比热较大,可以吸收大量的热量而使温度升高不多。这类缓冲作用虽然有限,但在血液运输各种物质的过程中可防止其理化性质发生太大的变化。

血量人体内血液的总量称为血量,是血浆量和血细胞量的总和;但是,除红细胞外,其它血细胞数量很少,常可忽略不计。血浆量和红细胞量均可按稀释原理分别测定。例如可由静脉注射一定量不易透出血管的大分子染料(通常用T1824)或131I标记的血浆蛋白,待与体内血浆混匀后,再抽血测定T1824或131I被稀释的倍数,即可计算出血浆量。同样,可由静脉注射一定量用51Cr或32P标记的红细胞,待与体内的红细胞混匀后,抽血以测定标记的红细胞稀释的倍数,即可计算出红细胞总量。但由于标记的血浆白蛋白可逸出血管,因而从血流中“消失”较快,会影响测定结果,因此一般可先测出红细胞总量后,再按红细胞在血液中所占容积的百分比来推算血液总量。正常成年人的血液总量约相当于体重的7%~8%,或相当于每公斤体重70~80ml,其中血浆量为40~50ml。幼儿体内的含水量较多,血液总量占体重的90%。

第一节 血液的组成与特性

一、血液的组成

人类的血液由血浆和血细胞组成。1L血浆中含有900~910g水(90%~91%)。65~85g蛋白质(6.5%~8.5%)和20g低分子物质(2%).低分子物质中有多种电解质和小分子有机化合物,如代谢产物和其他某些激素等。血浆中电解质含量与组织液基本相同(表3-2)。由于这些溶质和水分都很容易透过毛细血管与组织液交流,这一部分液体的理化性质的变化常与组织液平行。在血液不断循环流动的情况下。血液中各种电解质的浓度,基本上代表了组织液中这些物质的浓度。

血浆蛋白的浓度是血浆和组织液的主要区别所在(表3-2),因为血浆蛋白的分子很大,不能透过毛细血管管壁。在生物化学研究中,曾经用盐析法将血浆蛋白分为白蛋白、球蛋白与纤维蛋白原三大类。以后,用电泳法又将白蛋白区分为白蛋白和前白蛋白,将球蛋白区分为a1-、a2-、a3-、β-、γ-球蛋白等。用其他方法,如免疫电泳,还可以将血浆蛋白作更进一步的区分。这说明血浆蛋白包括了很多分子大小和结构都不相同的蛋白质。

表3-2 人体各部分体液中电解质含量

| 血浆 | 组织液 | 细胞内液 | |||

| MEq/L(血浆) | MEq/L(水) | MEq/L(水) | MEq/L(水) | ||

| 正离子 | Na+ | 142.0 | 153.0 | 140.7 | 10 |

| K+ | 5.0 | 5.4 | 4.0 | 140 | |

| Ca2+ | 5.0 | 5.4 | 2.5 | 5 | |

| Mg2+ | 3.0 | 3.2 | 2.0 | 27 | |

| 总计 | 155.0 | 167.0 | 155.5 | 182 | |

| 负离子 | HCO3- | 27.0 | 29.0 | 30.0 | 10 |

| CI- | 103.0 | 111.0 | 114.0 | 25 | |

| HPO42- | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 80 | |

| SO42- | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 20 | |

| 有机酸 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | ?/FONT> | |

| 蛋白质 | 16.0 | 17.2 | 1.0 | 47 | |

| 总计 | 155.0 | 167.0 | 155.5 | 182 | |

引自Koushanpour,E.1976(血浆依含水93%计算)

各种血浆蛋白具有不同的生理机能,主要有以下六下方面:

1、营养功能 每个成人3L左右的血浆中约含有200g蛋白质,它们起着营养贮备的功能。虽然消化道一般不吸收蛋白质,吸收的是氨基酸,但是,体内的某些细胞,特别是单核吞噬细胞系统,吞饮完整的血浆蛋白,然后由细胞内的酶类将吞入细胞的蛋白质分解为氨基酸。这样生成的氨基酸扩散进入血液,随时可供其它细胞合成新的蛋白质之用。

2、运输功能蛋白质巨大的表面上分布有众多的亲脂性结合位点,它们可以与脂容性物质结合,使之成为水溶性,便于运输;血浆蛋白还可以与血液中分子较小的物质(如激素、各种正离子)可逆性的结合,即可防止它们从肾流失,又由于结合状态与游离状态的物质处于动态平衡之中,可使处于游离状态的这些物质在血中的浓度保持相对稳定。

3、缓冲功能血浆白蛋白和它的钠盐组成缓冲对,和其它无机盐缓冲对(主要是碳酸和碳酸氢钠)一起,缓冲血浆中可能发生的酸碱变化,保持血液pH的稳定。

4、形成胶体渗透压,调节血管内外的水份分布(详见血液的理化特性一节)。

5、参与机体的免疫功能在实现免疫功能中有重要作用的免疫抗体、补体系统等,都是由血浆球蛋白构成的。

6、参与凝血和抗凝血功能绝大多数的血浆凝血因子、生理性抗凝物质以及促进血纤维溶解的物质都是血浆蛋白(参见本章第三节)。

二、血液的理化特性

(一)血液的比重

血液的比重为1.050~1.060,血浆的比重约为1.025~1.030。血液中红细胞数愈多则血液比重愈大,血浆中蛋白质含量愈多则血浆比重愈大。血液比重大于血浆,说明红细胞比重大于血浆。

红细胞的悬浮稳定性将与抗凝剂混匀的血液静置于一支玻璃管(如分血计)中,红细胞由于比重较大,将因重力而下沉,但正常时下沉十分缓慢。通常以红细胞在一小时内下沉的距离来表示红细胞沉降的速度,称为红细胞沉降率。正常男性的红细胞沉降率第一小时不超过3mm,女性不超过10mm。红细胞下降缓慢,说明它有一定的悬浮稳定性;红细胞沉降率愈小,表示悬浮稳定性愈大。

红细胞因比重较大而在血浆中下沉时,红细胞与血浆之间的磨擦则阻碍其下沉,特别是双凹碟形的红细胞,表面积与容积之比较大,因而所产生的磨擦也较大。红细胞沉降率在某些疾病时(如活动性肺结核、风湿热等)加快,这主要是由于许多红细胞能较快地互相以凹面相贴,形成一叠红细胞,称为叠连;红细胞叠连起来,其外表面积与容积之比减小,因而磨擦力减小,下沉加快。叠连形成的快慢主要决定于血浆的性质,而不在于红细胞自身。若将血沉快的病人的红细胞,置于正常人的血浆中,则形成叠连的程度和红细胞沉降的速度并不加大;反过来,若将正常人的红细胞置于这些病人的血浆中,则红细胞会迅速叠连而沉降。这清楚地说明促使红细胞发生叠连的因素在于血浆中。一般血浆中白蛋白增多可使红细胞沉降减慢;而球蛋白与纤维蛋白原增多时,红细胞沉降加速。其原因可能就在于白蛋白可使红细胞叠连(或聚集成其他形式有团粒)减少,而球蛋白与纤维蛋白原则可促使叠连(或其他形式的聚集)增多,但其详细作用机制尚不清楚。

(二)血液的粘滞性

通常是在体外测定血液或血浆与水相比的相对粘滞性,这时血液的相对粘滞性为4-5,血浆为1.6-2.4。全血的粘滞性主要决定于所含的红细胞数,血浆的粘滞性主要决定于血浆蛋白质的含量。水、酒精等在物理学上所谓“理想液体”的粘滞性是不随流速改变的,而血液在血流速度很快时类似理想液体(如在动脉内),其粘滞性不随流速而变化;但当血流速度小于一定限度时,则粘滞性与流速成反变的的关系。这主要是由于血流缓慢时,红细胞可叠连或聚集成其他形式的团粒,使血液的粘滞性增大。在人体内因某种疾病使微环境血流速度显着减慢时,红细胞在其中叠连和聚集,对血流造成很大的阻力,影响循环的正常进行;这时可以通过输入血浆白蛋白或低分子右旋糖酐以增加血流冲刷力量,使红细胞分散。

(三)血浆渗透压

血浆渗透压约为313mOsm/kgH2O,相当于7个大气压708.9kPa(5330mmHg)。血浆的渗透压主要来自溶解于其中的晶体物质,特别是电解质,称为晶体渗透压。由于血浆与组织液中晶体物质的浓度几乎相等,所以它们的晶体渗透压也基本相等。血浆中虽含有多量蛋白质,但蛋白质分子量大,所产生的渗透压甚小,不超过1.5mOsm/kgH2O,约相当于3.3kPa(25mmHg),称为胶体渗透压.由于组织液中蛋白质很少,所以血浆的胶体渗透压高于组织液.在血浆蛋白中,白蛋白的分子量远小于球蛋白,故血浆胶体渗透压主要来自白蛋白。若白蛋白明显减少,即使球蛋白增加而保持血浆蛋白总含量基本不变,血浆胶体渗透压也将明显降低。

血浆蛋白一般不能透过毛细血管壁,所以血浆胶体渗透压虽小,但对于血管内外的水平衡有重要作用(参见第四章第三节)。由于血浆和组织液的晶体物质中绝大部分不易透过细胞膜,所以细胞外液的晶体渗透压的相对稳定,对于保持细胞内外的水平衡极为重要。

等渗溶液与等张溶液在临床或生理实验使用的各种溶液中,其渗透压与血浆渗透压相等的称为等渗溶液(如0.85%NaCI溶液),高于或低于血浆渗透压的则相应地称为高渗或低渗溶液。将正常红细胞悬浮于不同浓度的NaCI溶液中即可看到:在等渗溶液中的红细胞保持正常大小和双凹圆碟形;在渗透压递减的一系列溶液中,红细胞逐步胀大并双侧凸起,当体积增加30%时成为球形;体积增加45%~60%则细胞膜损伤而发生溶血,这时血红蛋白逸出细胞外,仅留下一个双凹圆碟形细胞膜空壳,称为影细胞(ghost cell)。正常人的红细胞一般在0.42%NaCI溶液中时开始出现溶血,在0.35%NaCI溶液中时完全溶血.在某些溶血性疾病中,病人的红细胞开始溶血及完全溶血的NaCI溶液浓度均比正常人高,即红细胞的渗透抵抗性减小了,渗透脆性增加了。不同物质的等渗溶液不一定都能使红细胞的体积和形态保持正常;能使悬浮于其中的红细胞保持正常体积和形状的盐溶液,称为等张溶液.所谓“张力”实际是指溶液中不能透过细胞膜的颗粒所造成的渗透压。例如NaCI不能自由透过细胞膜,所以0.85%NaCI既是等渗溶液,也是等张溶液;但如尿素,因为它是能自由通过细胞膜的,1.9%尿素溶液虽然与血浆等渗,但红细胞置入其中后立即溶血。所以不是等张溶液。

(四)血浆的pH值

正常人的血浆的pH值约为7.35-7.45。血浆pH值主要决定于血浆中主要的缓冲对,即NaHCO3/H2CO3的比值。通常NaHCO3/H2CO3比值为20。血浆中NaHCO3/H2CO3外,尚有其他缓冲对。在血浆中有蛋白质钠盐/蛋白质、Na2HPO4/NaH2PO4,在红细胞内尚有血红蛋白钾盐/血红蛋白、氧合血红蛋白钾盐/氧合血红蛋白、Na2HPO4/NaH2PO4、KH2PO4、KHCO3/H2CO3等缓冲对,都是很有效的缓冲对系统。一般酸性或碱性物质进入血液时,由于有这些缓冲系统的作用,对血浆pH值的影响已减至很小,特别是在肺和肾不断的排出体内过多的酸或碱的情况下,通常血浆pH值的波动范围极小。

第三节 血细胞及其功能

血细胞包括红细胞、白细胞和血小板三类细胞,它们均起源于造血干细胞。在个体发育过程中,造血器官有一个变迁的程序。在胚胎发育的早期,是在卵黄囊造血,从胚胎第二个月开始,由肝、脾造血;胚胎发育到第五个月以后,肝、脾的造血活动逐渐减少,骨髓开始造血并逐渐增强;到婴儿出生时,几乎完全依靠骨髓造血,但在造血需要增加时,肝、脾可再参与造血以补充骨髓功能的不足。因此,此时的骨髓外造血具有代偿作用。儿童到4岁以后,骨髓腔的增长速度已超过了造血组织增长的速度,脂肪细胞逐步填充多余的骨髓腔。到18岁左右,只有脊椎骨、肋骨、胸骨、颅骨和长骨近端骨骺处才有造血骨髓,但造血组织的总量已很充裕。成年人如果出现骨髓外造血,已无代偿的意义,而是造血功能紊乱的表现。

造血过程,也就是各类血细胞的发育、成熟的过程,是一个连续而又区分为阶段的过程。首先是造血干细胞(hemopietic stem cells)阶段,处于这一阶段的造血细胞为干细胞,它们既能通过自我复制(self renewal)以保持本身数量的稳定,又能分化形成各系定向祖细胞(committedprogenitors);第二个阶段是定向祖细胞阶段,处于这个阶段的造血细胞,进一步分化方向已经限定,它们可以区分为:红系祖细胞,即红系集落形成细胞(CFU-E),粒-单核系祖细胞(CFU-GM),巨核系祖细胞( CFU-MK)和 TB淋巴系祖细胞(CFU-TB);第三个阶段是形态可辩认的前体细胞(precursors)阶段,此时的造血细胞已经发育成为形态上可以辨认的各系幼稚细胞,这些细胞进一步分别成熟为具有特殊细胞功能的各类终末血细胞,然后释放进入血液循环。造血细胞在经历上述发育成熟过程中,细胞自我复制的能力逐渐降低,而分化、增殖的能力逐渐增强,细胞数量逐步增大(图3-1)

图3-1造血细胞发育模式图

一、红细胞生理

1.红细胞的数量、形态和功能红细胞(erythuocyte)是血液中数量最多的一种血细胞,正常男性每微升血液中平均约500万个(5.0×1012/L),女性较少,平均约420万个(4.2×1012/L).红细胞含有血红蛋白,因而使血液呈红色.红细胞在血液的气体运输中有极重要的作用.在血液中由红细胞运输的氧约为溶解于血浆的70倍;在红细胞参与下,血浆运输二氧化碳的能力约为直接溶解于血浆的18倍(详见第五章第三节).正常红细胞呈双凹圆碟形,平均直径约8μm,周边稍厚.这种细胞开头的表面积与体积之比,较球形时为大,因而气体可通过的面积也较大;由细胞中心到大部分表面的距离较短,因此气体进出红细胞的扩散距离也较短.这种形状也有利于红细胞的可塑性变形.红细胞在全身血管中循环运行,常要挤过口径比它小的毛细血管和血窦间隙,这时红细胞将发生卷曲变形,在通过后又恢复原状,这种变形称为塑性变形.表面积与体积的比值愈大,变形能力愈大,故双凹圆碟形红细胞的变形能力远大于异常情况下可能出现的球形红细胞.红细胞保持双凹圆碟形需要消耗能量。

红细胞膜是以脂质双分子层为骨架的半透膜。氧和二氧化碳等脂溶性气体可以自由通过,尿素也可以自由透入。在电解质中,负离子(如CI-、HCO3-)一般较易通过红细胞膜,而正离子却很难通过。红细胞内Na+浓度远低于细胞外,而细胞内K+浓度远高于细胞外,这种细胞内外的Na+、K+浓度差主要是依靠细胞膜上Na+泵的活动来维持的。低温贮存较久的血液,血浆内K+浓度升高,就是由于低温下代谢几乎停止,Na+泵不能活动的缘故。

红细胞结合和携带氧的过程并不消耗能量,血红蛋白中的Fe2+也不被氧化,若Fe2+被氧化成Fe3+成为高铁血红蛋白,即失去携氧能力。红细胞消耗葡萄糖,主要是通过糖酵解和磷酸戊糖旁路,所产生的能量(以结合于ATP的形式)主要是用于供应细胞膜上Na+泵的活动,用于保持低铁血红蛋白不致被氧化,也用于保持红细胞膜的完整性和细胞的双凹圆碟形。

2.红细胞比容红细胞在血液中所占的容积百分比,称为红细胞比容(hematocritvalue),可以用分血计(hematocrit)来测定。通常是将一定量的血液与抗凝剂混匀,置于用直径2.5mm的平底玻璃管制成的分血计中,以每分钟3000转的速度离心半小时,使血细胞下沉压紧,即可测出红细胞比容。正常成年人的红细胞比容,男性为40%-50%,女性为37%-48%。但这是从手臂等处浅静脉抽血测定的数值,并且这时在压紧的红细胞之间有很少量血浆;同时,全身各类血管中,血液的红细胞比容值也不尽相同。

3.正常红细胞生成所必需的原料和其它因素在幼红细胞的发育成熟过程中,细胞核的存在对于细胞分裂和合成血红蛋白有着重要的作用。在这些阶段,合成细胞核的主要构成物质—DNA必须有维生素B12和叶酸作为辅酶。

维生素B12是含钴的有机化合物,多存在于动物性食品中。机体对维生素B12的吸收必须要有内因子(intrinsic factor)和R结合蛋白(Rprotein)参与。内因子是由胃腺的壁细胞所分泌的一种糖蛋白,分子量在50000-60000之间,而R(rapid)蛋白是一种电泳速度很快的血浆蛋白。在酸性的胃液中,维生素B12主要与R蛋白结合,到了小肠上段处胰蛋白酶将这种结合断裂,维生素B12转而与内因子结合。内因子有两个活性部位,一个部位可与维生素B12结合,另一个部位则可与回肠上皮细胞膜上的特异受体结合。在正常情况下,内因子-B12复合物在小肠上段可保护维生素B12不受小肠内蛋白水解酶的破坏。当复合物运行至回肠段,便与回肠粘膜受体结合而被吸收进入门脉系统血流,一部分贮存在肝,一部分又与运输维生素B12的转钴蛋白Ⅱ(transcobalamineⅡ)结合,沿血液输送到造血组织,参与红细胞生成过程。当胃的大部分被切除或胃腺细胞受损伤,机体缺乏内因子,或体内产生抗内因子的抗体时,即可发生维生素B12吸收障碍,影响幼红细胞的分裂和血红蛋白合成,出现巨幼红细胞性贫血,即大细胞性贫血。

叶酸是以蝶酰单谷氨酸的形式吸收的。吸收之后,在双氢叶酸还原酶的催化下,形成四氢叶酸。存在于血浆中的叶酸几乎全是四氢叶酸的单谷氨酸盐。但进入组织细胞后,又通过酶促作用,再转变为多谷氨酸盐,才具有活性。叶酸缺乏时也引起与维生素B12缺乏时相似的巨幼红细胞性贫血。只是在维生素B12缺乏时,还可伴有神经系统和消化道症状。

合成血红蛋白还必须有铁作为原料,每亳升红细胞需要1mg铁,每天需要20-25mg铁用于红细胞生成,但人每天只需从食物中吸收1mg(约5%)以补充排泄的铁,其余95%均来自人体铁的再利用。机体贮存的铁主要来自于破坏了的红细胞。衰老的红细胞被巨噬细胞吞噬后,血红蛋白被消化而释出血红素中的Fe2+。这样释出的铁即与铁蛋白(ferritin)结合,此时的铁为Fe3+,聚集成铁黄素颗粒而沉淀于巨噬细胞内。血浆中有一种运铁蛋白(transferrin),可以来往运行于巨噬细胞与幼红细胞之间,以运送铁。贮存于铁蛋白中的Fe3+,先还原成Fe2+再脱离铁蛋白,而后与运铁蛋白结合。每分子运铁蛋白可以运送两个Fe2+,运送到幼红细胞后,又可反复作第二次运输。此外,还可以通过巨噬细胞与红母细胞直接接触,以提供合成血红蛋白所需的铁。由于慢性出血等原因,体内贮存的铁减少,或造血功能增强而供铁不够,均可引起小细胞性贫血,这主要是合成血红蛋白不足。此外,红细胞生成还需要氨基酸和蛋白质、维生素B6、B2、C、E,微量元素铜、锰、钴和锌等。

4.红细胞生成的调节每个成年人体内约有25×1012个红细胞,每24小时便有0.8%的红细胞进行更新,也就是说每分钟约有160×106个红细胞生成;当机体有需要时,如失血或某些疾病使红细胞寿命缩短时,红细胞的生成率还能在正常基础上增加数倍。目前已经证明有两种调节因子分别调制着两个不同发育阶段红系祖细胞的生长。一种是早期的红系祖细胞,称为爆式红系集落形成单位(burst forming unit-erythroid,BFU-E),这是因为它们在体外培养中能形成很大的细胞集落,组成集落的细胞散布成物体爆炸的形状,这种早期祖细胞的生长和在体外形成集落都依赖于一种称为爆式促进因子(burst promoting activitor,BPA)的刺激作用。BPA是一类分子量为25000-40000的糖蛋白,以早期红系祖细胞BFU-E为作用的靶细胞,可能是促进更多的BFU-E从细胞周期中的静息状态(G期)进入DNA合成期(S期),因而使早期祖细胞加强增殖活动。另一种是晚期的红系祖细胞,称为红系集落形成单位(colony forming unit-erythroid,CFU-E),它们在体外培养中只能形成较小的集落。晚期红系祖细胞对BPA不敏感,但主要接受促红细胞生成素(erythropoietin,EPO)的调节。促红细胞生成素是一种热稳定(80℃)的糖蛋白,分子量为34000。当组织中氧分压降低时,血浆中的促红细胞生成素的浓度增加,它促进红系祖细胞向前体细胞分化,又加速这些细胞的增殖,结果使骨髓中能合成血红蛋白的幼红细胞数增加,网织红细胞加速从骨髓释放。早在本世纪50年代,动物实验已显示了促红细胞生成素活性的存在,以后又确定促红细胞生成素主要由肾组织产生。切除双肾后,血浆中促红细胞生成素的浓度急剧降低。用分子生物学手段进一步证明,从肾组织细胞中已提取出编码促红细胞生成素的Mrna 和Cdna,还确定促红细胞生成素和mRNA和cDNA,还确定促红细胞生成素基因定位在7号染色体上。近年来有迹象提示人类的某些血液病,如再生障碍性贫血是红系祖细胞促红细胞生成素受体有缺陷所致(图3-2)。

图3-2 EPOA调节红细胞生成的反馈调节环

促红细胞生成素主要由肾组织产生,但肾外,如肝脏,也有小量生成。晚期肾病患者,肾脏产生EPO已基本停止,但体内仍有小量EPO促使骨髓继续产生红细胞。

其他一些激素,包括雄激素、甲状腺激素和生长激素,都可增强促红细胞生成素的作用;雌激素则有抑制红细胞生成的作用。这可能是男性的红细胞数和血红蛋白量高于女性的原因。

二、白细胞生理

白细胞(leukocyte)是一类有核的血细胞。正常成年人白细胞总数是4000-10000/μ1,每日不同的时间和机体不同的功能状态下,白细胞在血液中的数目是有较大范围变化的。当每微升超过10000个白细胞时,称为白细胞增多,而每微升少于4000个白细胞时,称为白细胞减少。机体有炎症时常出现白细胞增多。

白细胞不是一个均一的细胞群,根据其形态、功能和来源部位可以分为三大类:粒细胞、单核细胞和淋巴细胞(表3-3)。白细胞与红细胞和血小板一样都起源于骨髓中的造血干细胞,在细胞发育过程中又都是经历定向祖细胞、前体细胞,而后成为具有各种细胞功能的成熟白细胞。

表3-3 血液中各类白细胞计数(细胞/μL)

| 均数 | % | 范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 粒细胞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 中性粒细胞 | 4150 | (59) | 1712~7588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 嗜酸性粒细胞 | 165 | (2) | 0~397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||