第一章 实验动物科学绪论

第一节 研究范围和发展意义

一、实验动物科学的研究范围

实验动物科学(Laboratory Animal Sciences),是研究有关实验动物和动物实验的一门新兴科学。前者,是以实验动物本身为对象,专门研究它的育种、保种(培育新品种、保持原有品系的遗传特性)、生物学特性(包括解剖、生理、生化、生殖及生态等特点)、繁殖生产、饲养管理以及疾病的诊断、治疗和予防,以期达到如何提供标准的实验动物;后者,是以实验动物为材料,采用各种方法在实验动物身上进行实验,研究动物实验过程中实验动物的反应、表现及其发生发展规律等问题,着重解决实验动物如何应用到各个科学领域中去,为生命科学和国民经济服务。简言之,实验动物科学是专门研究实验动物的生物特性、饲养繁殖、遗传育种、质量控制、疾病防治和开发应用的科学。

实验动物科学诞生于本世纪五十年代初期,现在已发展成为一门独立的、综合性的基础科学,它是融合生物学、动物学、兽医学和医学等科学,并引用了其它自然科学的成就发展起来的。因此这门科学是综合性的,它所涉及到的知识面很广泛,它所包括的内容极为丰富,其中不仅要以生物学、医学、药学、兽医学、畜牧学等为对象,以遗传学、育种学、病理学、生理学、营养学、微生物学等为基础,还要引用机械工程学、环境卫生学、建筑学等科学,对实验动物和动物实验方法进行开发和研究。

自从五十年代初“实验动物科学”这个名称诞生以来,经各个领域的科学家们对实验动物本身和动物实验过程中的许多重要因素进行的广泛研究和大量资料积累,至今已成为一门具有自己理论体系的独立性学科。它的内容主要包括:

(一)实验动物育种学(Laboratory Animal Breeding Science) 主要研究实验动物遗传改良和遗传控制,以及野生动物和家畜的实验动物化。

(二)实验动物医学(Laboratory Animal Medicine) 专门研究实验动物疾病的诊断、治疗、予防以及它在生物医学领域里如何应用的科学。

(三)比较医学(Comparative Medcine) 研究所有动物(包括人的)基本生命现象的科学称为比较医学。对动物和人的基本生命现象,特别是各种疾病进行类比研究是这门学科的主要特征。已形成比较解剖学、比较生理学、比较病理学、比较外科学等,并可采用其异同点,通过建立实验动物疾病模型来研究人类相应的疾病,即可采用人工的即实验性(Experimental)的和动物自发性(Spontaneously Occureed)的动物疾病作模式,研究人类疾病的发生、发展过程和诊断治疗、宿主抗力机制、临床变化、药物、致癌物质、残留毒物试验等,直接为保护与增进人类健康服务。

(四)实验动物生态学(Laboratory Animal Ecology) 研究实验动物生存的环境与条件,如动物房舍、动物设施、通风、温度、湿度、光照、噪声、笼具、饲料、饮水以及各种垫料等。

(五)动物实验技术(Animal Experiment Techniques) 是进行动物实验时的各种操作技术和实验方法,也包括实验动物本身的饲养管理技术和各种监测技术等。

二、实验动物科学发展意义

实验动物科学发展的最终目的,就是要通过对动物本身生命现象的研究,进而推用到人类,探索人类的生命奥秘,控制人类的疾病和衰老,处长人类的寿命。随着医学生物科学的突飞猛进发展,认识到公害问题不仅已成为粮食、人口、老年人等的重大社会问题,而且还涉及到地球上生活着的动物生存问题,例如产业公害、食品公害、药品毒性等,均直接影响人体健康,对这些问题的研究,最终必然要通过动物实验(包括动物疾病模型的开发等)来阐明解决。因此,实验动物科学,特别是实验动物的重要性愈来愈被人们所认识,它已被认为是人类追求幸福生活的支柱,故实验动物科学亦被称之为生命科学。为此,先进国家对实验动物科学的发展,均给给予高度的重视,其投入的经济物资和技术力量,几乎可同发展原子能科学相提并论,其重要意义可想而知。

实验动物科学,现在已经成为现代科学技术不可分割的一个组成部分,已形成一门独立的综合性基础科学门类。这门科学的重要性在于,一方面它做为科学研究的重要手段,直接影响着许多领域研究课题成果的确立和水平的高低;另一方面,做为一门科学,它的提高和发展,又会把许多领域课题的研究引入新的境地。因此,实验动物科学技术的重要性可概括为下面三句话:它是现代科学技术的重要组成部分,是生命科学的基础和条件,是衡量一个国家或一个科研单位科学研究水平的重要标志。

实验动物科学是伴随着生物医学科学,通过漫长的动物实验过程形成的。但是,实验动物科学的迅速发展,使得实验动物的研究价值已经不仅限于生物科学方面,而且广泛地与许多领域科学实验研究紧紧地联系在一起,成为保证现代科学实验研究的一个必不可少的条件。在很多领域的科学研究中,实验动物充当着非常重要的安全试验,效果试验、标准试验的角色。

当前我们正处于世界范围内新技术革命的非常时期,生物工程、微电子技术,新材料和新能源正在突飞猛进地发展,廿十一世纪人类将步入生命科学的新时代,作为生命科学研究的基础和条件——实验动物科学,已受到世界各国的普遍重视,投入了巨大的人力物力,这是因为在生物科学领域内,不能用人去做实验,我们必须借助实验动物去探索生物的起源,揭开遗传的奥密,攻克癌症的堡垒,研究各种疾病与衰老的机理,监测公害、污染,保护人类生存的环境,生产更多更好的农畜产品为人类生活造福,在药品、生物制品、农药、食品、添加剂、化工产品、化妆品、航天、放射性和军工产品的研究,试验与生产中,在进出口商品检验中,实验动物是不可缺少的材料,并且总是做为人类的替身,去承担安全评价和效果试验,在生命科学领域内一切研究课题的确立,成果水平的高低,都决定于实验动物的质量,没有它,我们的科学实验就不能在时间、空间和研究者之间进行比较,我们的科研成果、论文就不能在国际上进行交流,得不到国际的公认,将被国际同行们看为科学水平不高甚至是一堆废纸。我们的生命科学怎能走向世界?因此,迅速发展我国实验动物科学事业,是加快祖国“四化”建设,把我国建设成为社会主义现代化强国的需要。

在生命科学研究领域内,进行实验研究所需要的基本条件可以总括为:实验动物(Animal)、设备(Equipment)、信息(Information)和试剂(Reagent)。我们可以把它们看作是生命科学实验研究中的基本要素,可简称为AEIR要素。这四个基本要素,在整个生命科学研究实验中,具有同等重要的地位,不能忽略或偏废。由于科学技术的发展,获得高、精、尖的仪器设备、化学试剂和必要的情报信息已不是困难的事情了。但是,我们在实际工作中,往往把设备、信息和试剂这三要素看得比较重,也比较重视,舍得花钱,而对实验动物这一要素一般不太重视,所造成的沉痛教训是不少的。如在兽医生物药品制造上,由于猪瘟疫苗生产和检定上没有适当合格的动物,近年来的内蒙、陕西、四川、河南、河北、湖北、广东等地,不断发生因接种疫苗后猪大量死亡及疫病扩散的事故,造成很大的损失和不良的政治影响。生物制品工作中,由于没有SPF(无特定病原体)鸡,鸡胚污染白血病毒,所生产的麻疹疫苗等人用疫苗和鸡马立克氏病弱毒疫苗等禽兽用疫苗,出口受到影响。某医大某教授1980年去日本交流经验时,宣读了“克山病的研究论文”引起了日本医学界的重视,但当对方了解到他所使用的动物是来源历史不清的一般动物时,则认为其“实验结果的科学性不强”。这类例子并不少见。因此,急待把实验动物科学搞上去,为各学科研究提供各种标准化的实验动物。但由于实验动物品种系复杂,保持质量标准困难,规格要求严格,可使用的时间短促,无法控制的繁殖规律,对于生活环境依赖性高等特点,决定了它比其它工业产品更难生产,常可造成在生产和流通程中的特殊困难。在我国普遍采用国际上公认的标准实验动物,进行实验研究,还需要经过难苦努力才能办到。

三、实验动物在生物医学等各领域中的应用

(一)生命科学方面

这方面是比较直接的、大量的。生命科学中,人类的健康和福利研究离不开应用实验动物。在对人的各种生理现象和病理机制及疾病的防治研究中,实验动物是人的替难者。譬如,癌症是威胁人类健康的最大疾病,由于在肿瘤的移植、免疫、治疗等研究中使用了裸鼠、悉生动物和无菌动物,对各种恶性肿瘤的致癌原因,尤其是化学致癌物质、病毒致癌、肿瘤的病毒、免疫、治疗等方面和研究有了极大的进展,计划生育研究有相当大的工作是在动物身上作的。巴甫洛夫条件反射试验和我国生物学家朱洗的无外祖父的蟾蜍,即由动物实验进行成功。各种疾病,如高血压、动脉硬化、心脏病、甲状腺疾病、糖尿病、肥胖症、肺炎、支气管哮喘、肺气肿、矽肺、神经系统疾病、精神病、重症肌无力、胃病、肾病、肺病、胰病、胆病、畸形、传染病及外科病等发病、治疗与痊愈的机制及其生理、生化、病理、免疫等各方面的机理,都经过动物实验加以阐明或证实。因此,有人统计生物医学的科研课题有百分六十以上需要用实验动物,有许多课题的研究离开了实验动物就寸步难行。

(二)制药工来和化学工业方面

这方面对实验动物的依赖更为明显。药物和化工产品的副作用,对生命的影响程度包括致癌、致病、致畸、致毒、致突变、致残、致命,都是从实验动物的试验中获得结果。

制药和化学工业产品如不用实验动物进行安全试验,包括三致(致癌、致畸、致突变)试验,给人类应用将会造成十分严重的恶果。如1962年,西德某药厂生产一种安眼药Thalidomide,推广给孕妇使用,结果在若干年内发现畸胎发生率增高,究其原因就是与孕妇服用Thalidomide有关。

制药、化工等工业的劳动卫生措施,特别是各种职业性中毒(如铅、苯、汞、锰、矽、酸、一氧化碳、有机化合物等)的防治方法,都必须选用实验动物进行各种动物实验后才能确定。

实验动物也是医药工业上生产疫苗,诊断用血清,某些诊断用抗原,免疫血清等的重要材料,都是将菌毒种等接种于动物体内而制成。例如从牛体制备牛痘苗,猴肾制备小儿麻痹症疫苗,马体制备白喉、破伤风或气性坏疽等血清,金黄地鼠肾制备乙脑和狂犬病疫苗,小鼠脑内接种脑炎病毒后的脑组织制备血清学检验用的抗原等。

(三)畜牧科学方面

疫苗的制备和鉴定、生理试验、胚胎学研究、营养饮料的分析、保持健康群体以及淘汰污染动物等工作,都要使用实验动物。特别是在畜禽传染病的研究工作中,常急需要有合格的实验动物进行实验。目前在兽医科学研究上,由于所用试验动物或鸡卵不合乎标准,质量很差,严重影响科研效果,甚至在某些疫病的研究工作中,因无SPF动物和SPF卵,试验无法进行,所制备的疫苗的效果难以保证,导致大量畜禽病死,在经济上带来重大损失。如1981年,我国某兽医生物制品厂生产的猪瘟疫苗混有猪瘟强毒,结果注射后引起大批猪死亡,造成国家经济的很大损失,其原因是由于制苗所用的仔猪带毒,而安全检验用的动物数量和质量又符合要求所引起的,又如在生产鸡新域疫疫苗过程中,由于使用的鸡卵不是SPF鸡卵,使疫苗的质量得不到保证。

(四)农业科学方面

新的优良品种的确立除要做物理的、化学的分析以外,利用实验动物进行生物学的鉴定是十分重要和有意义的。化学肥科、农药的残毒检测,粮食、经济作物品质的优劣等,最后也还是要通过利用实验动物的试验来确定。

化肥和农药是提高农业生产的重要材料,由于未经严格的动物试验而发生的问题很多。在合成的多种新农药化合物中,真正能通过动物试验对人体和动物没有危害的只占1/30,000,其余都因发现对人的健康有危害而禁用。例如早在40年代,美国就应用杀虫剂易乙酰胺,但以后发现它是强致癌剂而停用,但已经造成了对环境的污染。五十年代研究出一种杀蟥剂Aramite,广泛用于棉花、果树、蔬菜,用了七年后发现能引起大鼠和家犬的肝癌,不得不停用,但也已造成了环境的污染。我国过去大量使用有机氯农药,后也发现它们有致癌作用,70年代,我国从瑞士的汽巴——嘉基公司进口杀虫眯的生产流水线,化了大量投资建立了生产厂和20个车间,但就是因为忽略了动物的安全性试验而造成了很大损失。因为投产后,才从国外知道消息,杀早眯能致癌,国外已经不用。以后我国只好停止发展,但已造成损失。由此可见,用实验动物进行的安全性试验对农药、化肥等生产极为重要。

(五)轻工业科学方面

人们的吃穿用,包括食品、食品添加剂、皮毛及化学纤维、生物日常用品,特别是化学制品有害成份的影响,都要用实验动物去试验。

食品、食品添加剂、皮毛制品、化妆品等上市销售,都要求必须先经国家指定的机构采用实验动物进行安全性试验,以证明其对人体无急慢性毒性,且无致癌、致畸、致突变作用,才能供应市场。

■[此处缺少一些内容]■

军事医学研究上具有特殊的应用价值。

(八)商品鉴定和国际贸易方面

现在已把实验动物的实验鉴定列为法规,它直接影响着对外贸易的数量、质量和信誉。

(九)行为科学的研究方面

实验动物在行为科学的研究中也占有重要地位。例如,汽车设计中的撞击,土建设计中震动的允许程度,灾难性事故的处理等,国外也已经采用实验动物模拟人类。

(十)实验动物科学本身研究方面

在实验动物科学本身研究中,由于其综合性很强,例如,涉及数学、物理、化学、生物学、动物学、胚胎学、营养学、微生物学、遗传学、解剖组织学,寄生虫学、传染病学、免疫学、血液学、麻醉学、生态学等,虽然它的直接研究目的,是取得适用于各种特性需要的实验动物,但它对生物科学的微观领域,都进行了更为深入的探索,例如,在遗传学、生殖生理学等的科学以及实用技术方面,都不断取得突破。

实验动物科学应用得如此广泛,主要是由实验动物的特点所决定的。实验动物具有无菌或已知菌丛、遗传背景明确、模型性状显著且稳定,纯度高、敏感性强、反应性一致、重视性好以及繁殖快(世代间隔短)、产仔多、价格相对低廉等特点。因而被广大科学工作者称为“活的试剂”、“活的精密仪器”,可以满足各种不同研究要求和生产需要,因而广泛应用于医学、兽医学、药学、营养学、农学、畜牧学、劳动保护、环境保护、计划生育与优生、食品与饮料添加物、日用化妆品、化纤织物以及生命科学和国际科学等领域。特别是医学、兽医学和有关的生物学的理论研究以及生物药品制造、化学药物筛选、鉴定等实现现代化的重要的工具之一,有力地推动着国民经济的发展。

加强对实验动物科学技术的研究,还可为野生动物资源开辟新的利用途径。我国野生动物资源极为丰富,根据1980年“中国动物学会脊椎动物学术会议”文献记载,我国的畜类有420多种,占全世界种类的11.1%(而我国的土地面积仅占世界总数的7%)。单就灵长目(猴类)而言,我国就有18种之多,日本只有1种,英国和美国都没有野生猴类。鸟类种类就更多,有1100余种。这些野生动物都是培育实验动物的宝贵资源,这个巨大的“遗传资料库”的开发和应用,不仅可以满足我国科研、教学与生产的需要,还可大量出口换取外汇与进行动物交换,将为我国四化建设与人类健康作出更大的贡献。

我国是一个10亿多人口的国家,大小畜禽数以亿计,对实验动物的需用量特别大,据估计国家每年约需1,500~2,000万头/只(包括特殊实验动物在内)。随着科学技术与工农业生产的发展,对实验动物质量的要求愈来愈高。因此,加强对实验动物的科学研究,生产更多的、质量更好的实验动物,既可加速对医学、公共卫生学、兽医学等生物科学重大理论的研究及生命现象的探讨,促进科学技术的现代化,加速消灭150余种人畜共患病与各种常见病的危害,增进人民健康,同时还可保证生物药品制造与畜牧业的安全生产,促进国民经济的发展。所以,这不仅有巨大的科学意义,而且有重要的现实意义与深远的战略意义。

第一节 国内外实验动物科学发展情况

一、国外发展情况

实验动物在科学技术领域的广泛应用,对各国的国民经济发展发挥了重要作用,已经受到世界各国的高度重视。被世界卫生组织(WHO)所承认,并协同国际上其它组织一起向世界各国提供实验动物科学的培训、技术资料及咨询服务等。在许多经济发达的国家中,实验动物已经发展成为独立的科学研究与生产部门。例如美、英、德、法及日本等都已建立了全国性的、现代化的实验动物中心、研究中心及辅助用品规程化的生产公司。如英国目前的实验动物中心,即Laboratory Animal Centre(LAC),其前身就是1947年以前的实验动物局(Laoratory Animal Bureau,LAB);美国实验动物协会(American Association of Laboratory Animals Science, AALAS),其前身就是1948年设立的动物管理者小组(Animal Care Panel,ACP)日本有实验动物研究会。法国于1953年,荷兰于1955年,西德于1956年相继设立了中心机构。同时在1956年联合国又创立了国际实验动物委员会(ICLA)。在这些国家里均实现了实验动物生产社会化、标准化、商品化;完整的组织机构与完善的教育、科研、生产管理与应用体系,有力地推动着工农业的生产、医疗保健事业与科学技术的发展。

美国生物科学课题投资的百分之四十涉及实验动物;百分之六十的生物学科研课题需要实验动物。美国卫生署每年的经费是4亿美元,用于培养1万人和资助2万个课题,这两项工作中,有百分之五十的任务要利用实验动物进行研究才得以完成。美国卫生署的肿瘤研究中心,每年的研究经费的2.2亿元,而需要利用实验动物进行研究的课题占1.4亿美元,即占总经费的百分之六十三以上。生产实验的动物专业公司就有30余个,已拥有实验小鼠品系250个,小型实验猪15种,豚鼠品系30余个,地鼠品系30余个,大鼠品系60余个,兔子14个品种,猴子50余种以及狗、猫、禽等。美国1981年用了各种品系的小鼠共8000万只;大鼠7000万只,豚鼠60-70万只,家兔60-70万只,非人灵长类3.4万只。根据全美国有关科学家的人数来计算,每人每年的平均使用量不少于1000只,美国现有高级实验动物专家50多人,中级实验动物科学专家6000多人。他们不但生产一般实验动物而且大量生产特种动物如SPF、GF、GN等年产几百万头/只,不仅满足了各种研究的需要,而且还满足了年产近万种化学药物检定的需要。先后在心血管、内分泌、器官移植、肿瘤、老年病、免疫等研究方面取得了一系列的先进成果。

实验动物科学在日本也得到了大力发展,自1951年就开始了实验动物现代化运动,经过1953——1958年实验动物科学工作的启蒙时期,和以后的实验动物科学工作现代化的普及时期,及实验动物科学工业的现代化发展时期。现在日本在实验动物的设施和技术方面在国际上是占优势的。近交系动物、无菌动物、悉生动物、无特殊病原体动物等均已社会化、商品化。小鼠每年使用数为1,200万只,其中SPF的达400万只,大鼠使用数为360万只,其中SPF的占半数。

在这些经济发达国家中,不仅有一系列的实验动物科学组织机构,而且在实验动物的研究、生产、应用、开发以及有关设施、建筑、笼具、饲料、垫料、各种仪器,直到人员培训、学位评审、考核晋升等方面的工业都有明确的分工和规定。同时,还有由专家制品、国会批准颁布的有关实验动物工作法规。这一套比较完整的科学管理体系,保证和促进了实验动物科学这门学科的迅速发展。

美国实验动物管理法规的第一版,是在1966后经国会批准的。随着实验动物的管理和应用知识不断丰富,相继修改过四次,其主要内容是:不得虐待动物,保证实验动物的质量,对实验动物生长发育所需的各种条件必须保证,并对实验动物疾病的处理、周围环境、工作人员的素质等都做了明确规定。达不到规定的要求者,不准饲养动物,所做的实验不被承认。因此,在法规颁布后,几乎全部实验动物生产公司、研究单位、制药厂、大学的有关实验室都进行了改建、翻修,由农业部每两个月检查一次法规执行情况,对不符合要求的单位,有权作出制裁。如对不符合要求者每天罚款1000美元,如限期不改,即撤销研究经费或勒令停业。法规对技术上的要求也很具体。如对化学药品,食品添加剂以及某些化妆品等物的安全性试验,必须通过使用两种以上的动物实验。一种是大动物,如猴或家犬,另一种是小动物如大鼠、小鼠等。新产品投入市场前,需要将使用动物的品系质量,试验工作的操作过程经过二、三年所做的试验结果,报请美国食品药品管理委员会审查批准。这不仅在法规上保证了新产品的质量,也促进了本学科的不断发展。

在这些经济发达国家中还专门设有为了实验动物科学的发展和动物质量提高的独立研究机构。在许多综合性大学、医学院、兽医学院、研究所和许多进行动物实验研究的单位,都设有规模相当大、水平相当高、设施和环境条件现代化的实验动物中心。在那里进行着实验动物和动物实验的各方面的科学研究工作。他们根据研究的不同需要,按照遗传工程原理,共培育着2607种实验动物。其中,各类动物的近交系达772种(小鼠计540种);部分近交系132种(小鼠46种);随机近交系79种(小鼠45种);重组近交系45种(小鼠18种);突变系506种(小鼠60种);远交系372种(小鼠135种);同源系528种(小鼠390种);杂交F180种(小鼠60种);其它129种(小鼠93种)。

美国国立卫生研究院(NIH)内设有45个动物资源开发中心,其中有37个设在各大学医院的比较医学系、兽医学院的实验动物科学系以及专门研究所内。日本实验动物中央研究所设有三个部、四个中心、一个所。其中三个部为实验动物科学部、生物医学科学部、研究开发部。在这三个部内设有10个研究室:育种研究室、生殖研究室、营养研究室、动物医学研究室、环境影响研究室、饲养技术开发研究室、发生研究室、免疫研究室、内分泌研究室以及肿瘤研究室等。四个中心为:疾病检查中心、学术情报中心、动物管理中心和灵长类实验中心。一个所是临床前医学研究所。该所内设有五个部,即管理部,药理部、病理毒理部、血液化学部和神经药理部。

在美国有1300个有关实验动物工作的生产与研究单位。日本专门生产实验动物的公司有50多个。实验动物工作已形成为一个专业化、规格化、商品化和社会化的科研和经济体系。

美国NIH实验动物资源中心和杰克逊实验室,是世界上最大的遗传保种和遗传研究中心。仅NIH实验动物资源中心就维持着250种近交系大小鼠,不同背景的无胸腺裸鼠有20多种,其中重组近交系的培育成功是哺乳类动物遗传学中的一个重要进展,并已广泛用于新的多态型基因位点和新的组织相溶性位点的鉴定和多态型位点的多效性以及其连锁关系的研究。同时,也广泛应用于感染性、自发性、诱发性等病变的研究及生物学、药理学、形态学和行为学等方面的研究。

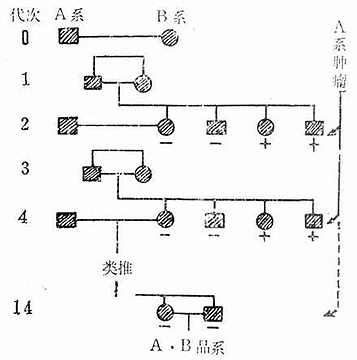

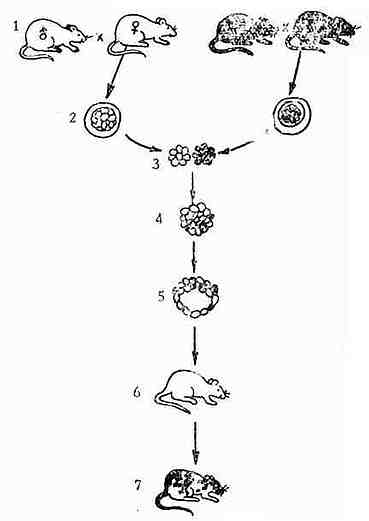

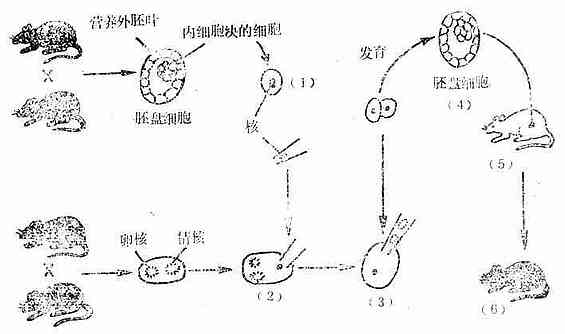

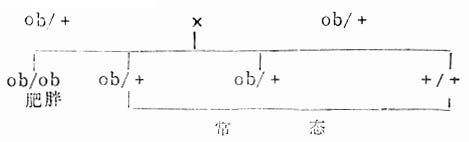

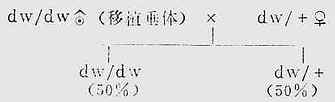

目前,各国都利用基因调控原理进行嵌合体和单亲纯合又倍体动物的研究。嵌合体动物也称异型动物或四亲动物,这种动物可用于细胞谱系、实验胚胎学、发生遗传学以及免疫学等研究领域。单亲纯合双倍体动物育成技术又称为雌核发育技术,是近几年中发展起来的技术,这种新技术的试验成功,可大大加快新品种的培育。使需要100年才能育成的实验动物,只用一年的时间就可完成,并可在纯合过程中,解决致死基因造成的胚胎期死亡问题。各国实验动物研究的另一个动向是各种病理模型动物的培育。现已培育成功许多种遗传突变型的免疫缺陷动物。日本专门成立了“难病”疾病模型研究组织。初步调查,有40多种“难病”,每种“难病”都设有专门的疾病模型研究小组。以小鼠为例,已发现的突变基因位点有893个,已育成与人类疾病类似的病理模型417种。美国三个兽医学院(康奈尔、宾州、俄亥俄州)中,都在进行这方面研究。美国宾州大学兽医学院,已筛选出加拿大纽芬兰犬,能够发生与人类先天性心脏病几乎一样的心脏病,并采用病理组织学,细胞遗传学和分子生物学方法进行基因定位研究。为了清楚地知道基因突变的奥妙,他们正在探索直接测定DNA的技术。同时,这个大学的代谢研究室还采用生物化学方法筛选出具有先天性碳水化合物失调的猫,以及氨基酸代谢机能失调的家犬。它们与许多儿童的代谢性疾病相似。美国卫生署为此拨给他们专款作为研究经费。除此以外,他们正在为老年多发病培育具有多特性、多效性的动物模型。已培育成功的有:既无胸腺、又无脾脏的动物模型;既有高血压和糖尿病又肥胖症的动物模型;无B细胞功能的动物模型;无K细胞功能的动物模型;无巨噬细胞功能的动物模型等。

二、国内发展情况

(一)我国实验动物科学发展简况

我国实验动物科学的发展比较缓慢。解放前只有少数的高等院校、医药部门进行一些实验动物工作,主要是繁殖一定数量的各种实验动物。

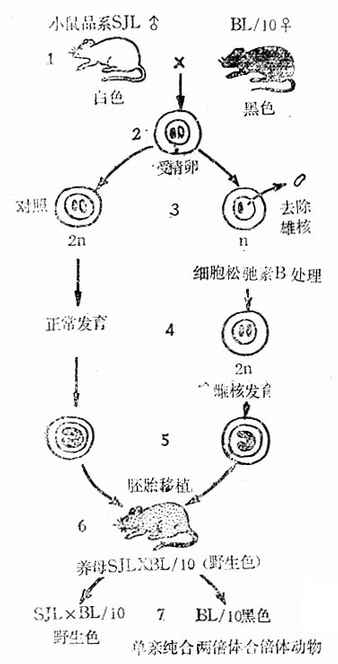

解放后,我国的实验动物科学,在党和政府的重视、关怀下,加上我国广大医学、兽医学和实验动物科学工作者的共同努力,我们在实验动物的研究与生产方面作了大量工作,取得了不少成绩,全国已形成了一支约500-600人的实验动物专业队伍,先后培育成功了象低癌系津白一号、高癌系津白二号和白血病试验小鼠615这样有价值的近交系小鼠,从国外引起并经过保种、繁殖与应用较多的有C3H、C57BL、DBA/2、BALB/c以及裸鼠等共20个品系;培育SPF鸡、猪和裸鼠的微生物监测技术已达八种以上(81年的统计);在实验动物的保种、育种、饲养、管理、繁殖、疾病防治、环境控制以及其它监测技术方面,也都取得了初步进展;在医学、兽医学以及其它有关生物科学的应用上,获得了一些具有世界水平的成果,这些成果都为科研、工农业生产的发展创造了条件,为保障人民健康与国民经济发展作了贡献。

但由于我国长期受“左”的干扰,特别是“四人帮”的严重破坏与不少同志对实验动物的重要性认识的不足,在实验动物科学方面,全国还没有一个现代化的研究中心,绝大多数都在设备差、技术力量薄弱、人员少、从属于研究所(室)的情况下,小规模分散饲料,处于自育、自繁、自养、自用的自然发展情况下,不但数量少、质量差、品种和品系也不多。例如国际上现有近交系小鼠250个品系,突变系小鼠146个品系,而我国目前包括引进的在内,其有不同品系的近交系小鼠30余个(81年统计材料),其中很多种尚未进行遗传监测鉴定。突变系至今还是空白,与国际水平相比,还有较大差距。很多实验动物都不合标准的等外品,造成有些科研项目无法进行,不少研究课题为了获得较可靠的数据而不得不靠多次重复试验,造成人力、物力、财力和时间的严重浪费,有的成果则准以在国际上进行交流,引起国际间的重视。有不少药品、生物制品因缺乏符合国际标准的实验动物进行检定而无法投产和向国际市场推销。有些生物药品混入强毒(菌),缺乏合格的实验动物进行检定,如由于猪部瘟疫苗生产和检定上没有无特定病原体猪结果造成大面积猪瘟,一下死了16.5万头猪,使国家蒙受重大损失,国此国家赔款300多万元,也给农民带来了重大的损失。由于实验动物不纯造成的实验结果不可靠,甚至得出错误的结论而带来严重祸害的例子还时有发生。因此,实验动物科学已成为当前我国科学研究、生物药品的生产,人民的健康与工农业现代化中一个急待重视、研究、解决的问题。

党的十一届三中全会以后,在对外开放和对内搞活的经济政策指导下,为适应四化的要求,我国的实验动物科学又有了新的发展,并取得了显著成绩。

1982年,国家科委在云南西双版纳主持召开了全国第一届实验动物工作会议,各地区、各部门也相继召开了本行业的实验动物工作会议。1984年国务院批准建立了中国实验动物科学技术开发中心,它在国家科学技术发展总方针的指导下,研究提出发展我国实验动物科学技术的方针、政策、法规和规划;协调管理实验动物科学技术的开发研究和人才培训;安排落实实验动物科技有关条件的开发建设和经营业务;组织实施实验动物科技领域的国际合作和学术交流;抓好实验动物科学技术情报、学术活动以及提供科技咨询等,这对促进我国实验动物科技工作的发展起着重要的作用。1985年,国家科委在北京召开了全国第二次实验动物科技工作会议,会议制定了发展规划和实验动物法规,有力地推动了我国实验动物科学事业的发展。

从1982年到现在,我国已建立起四个国家级实验动物中心,即:天津实验动物研究中心、北京实验动物研究中心、上海实验动物研究中心和云南灵长类实验动物中心。属于行业系统的实验动物机构有:中国科学院生物科学研究部门的动物中心,中国医药卫生系统的动物中心,农牧渔业系统的实验动物研究及化工系统的动物中心。在这些行业系统中具有一定规模的是卫生系统的医学实验动物中心,在卫生部的领导下,共有七个动物中心。如中国医学科院实验动物研究所是规模较大的科研、生产、教学兼备的实验动物科研单位;卫生部生物制品药品检定所的实验动物监测中心等。此外,还有七个实验动物繁殖场。在地方单位中,各省(区)也相继建立了省级动物中心,以满足各省(区)有关部门实验动物的需要。在许多高等院校、医院、研究所中设有实验动物部、科。所有这些,组成了实验动物的多层次的网络系统。

十一届三中全会以来,我国实验动物科学的发展取得了其显著的成绩,由于各级组织和广大生命科学工作者的重视,加强了领导,协调了各方面的关系,建立了相应的机构和专业单位,初步形成了一个多层次的实验动物科学网络系统,并且初步形成了一定规模的实验动物科技队伍。

(二)实验动物方面的进展情况

建立了实验动物监控系统。北京、上海、哈尔滨等地已建立了较完整的监控系统,开展了对大鼠、小鼠、鸡、狗等实验动物的微生物学、遗传学、营养、环境卫生、传染病等监测。此外北京、上海、军事单位也建立了对实验动物质量的监控系统,对实验动物所发生的遗传污染和传染病,可随时发现,及时控制。

在实验动物疾病防治方面,加强了检疫工作和动物饲料、垫料、笼架具的卫生管理,加强了消毒和动物房等卫生条件的改善,有力地控制了实验动物疾病的发性和流行。

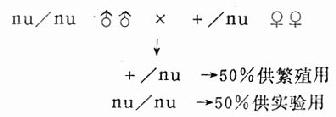

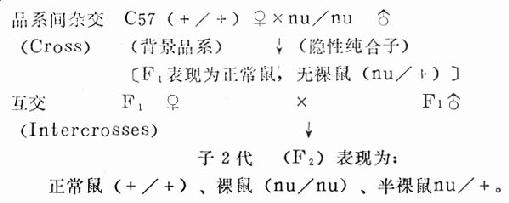

近年来我国建立了实验动物种子库,受到国家和国际同行的重视。1984年,联合国世界卫生组织、美国NIH实验动物部、英国Oila繁殖中心、日本实验动物中央研究所等相继以不同方式向我国提供种鼠。目前,保存在中国医学科学院实验动物研究所的近交动物达40个不同品系,其中包括5个不同品系的裸鼠。

开展了悉生动物和悉生生物学的研究。我国已能用国产的塑料透明膜隔离器饲育成功了无菌兔和无菌豚鼠,并能培育生产无特定病原体鸡和猪。

野生动物实验动物化的研究也取得了可喜的进展。我国陆栖脊椎动物有2000多种,约占世界种属的10%,两栖类196种,爬行类315种,鸟种1187种,哺乳种414种。其中有些种属具有很高的开发价值。例如,很早就被引入欧美的拉萨狗,早已是为世界瞩目的动物资料。我国在本世纪初就把一些野生动物成功的育为生命科学研究的模型动物,有的已被国内外科学家公认为实验动物,已在国际上广泛应用。如黑线仓鼠(Crictulus carabensis)、长爪沙鼠(Meriones unguiculatus)、树鼩(Tupaia belangeris)、旱獭(Marmota)等。

我国已建立了实验动物情报咨询、图书出版与信息网络系统。各地实验动物中心,均建立了不同规模的情报组或情报研究室,负责有关实验动物科学发展情报信息的搜集整理和储存工作,并通过有关杂志进行学术交流,向实验动物科学工作者提供信息,我国现有的各大图书馆,均有不同数量的实验动物存书。全国已有一些质量较好的实验动物方面的专著出版发行。有关专门的实验动物杂志,包括内部通讯在内,至少有七、八种之多。我国已经开始通过电视、录像、摄影、幻灯片等方式开展电化教育,普及实验动物科学知识。

我国已加强了实验动物的科学教育与专业训练工作。随着实验动物科学的发展,人们逐渐认识到实验动物和实验动物科学在生命科学研究中的意义。目前已有许多科学工作者转向实验动物科学研究工作,有些专家、教授招收实验动物的硕士研究生和博士研究生。国家也不断向国外派出留学生,培养高级研究人员。在医学院、农学院、畜牧学院里开设了实验动物学课程,北京农业大学还专门办了实验动物专业班、系。有关研究所、动物中心还以各种不同方式,如通过进修、短期培训等,培养中、初级专业人员。所有这些,使我国实验动物科技人员的学术素质有了很大提高。

我国已相继成立了实验动物学术团体并积极与国际实验动物界开展了学术交流。全国性的实验动物学会已经成立。目前,我国各地区建立了省的实验动物(协)会,它对团结广大实验动物学工作者,促进国内外学者交流,加强国内外的横向联系,发展我国实验动物科学起到了积极作用。1984年在上海,1986年在北京先后发起成立了区域性实验动物管理委员会,它是由有关行政管理人员和科学工作者共同组成的实验动物立法执行机构,对实验物质量和动物实验效果进行检查、监督,在评议通过的有关单位发放实验动物合格证,以保证实验动物、饲料、垫料、仪器设备的质量,促进我国实验动物标准化。

我国还积极地开展了实验动物仪器设备和工程的研究工作。我们已能生产正负压各种类型的无菌隔离器、真空高压灭菌器和各种不诱钠实验动物笼具,一举取代了原始的动物生产工具,它予示着在不久的将来,我国实验动物生产和实验将向现代化迈进。我国的动物饲养室将在调控系统中生产,使我们的实验动物基本上达到国际统一的标准。在饲料、垫料方面,现已能生产大鼠、小鼠、兔、鸡、豚鼠用颗粒饲料和狗用膨化饲料,并能够自己设计建造SPF动物房,研制供各种疾病使用的诊断制品。

(三)动物实验方面的进展情况

应用大、小鼠和兔子进行了生殖生理和计划生育的研究。观察了兔卵巢中卵子成熟和分裂胚胎形成的过程,子宫内膜细胞核雌激素受体的分布。发现了微波照射睾丸能抑制睾丸的生殖作用。大鼠应用黄酮—RHA肽类能抑制蜕膜形成,并能终止妊娠。还进行了睾丸间质组织的研究,证明其可能存在着生殖细胞粒。此外,还就棉酚对小鼠抗生育、消旋15甲基前列腺素F2甲酯溶解黄体的作用进行了研究。

在心血管系统研究中作了狗、大鼠的正常心电图分析及神经核与血压关系的研究。

近十年免疫学的进展极快,用小鼠和大鼠进行了体液和细胞免疫的研究。并用小鼠和大鼠研制各种杂交瘤和单克隆抗体。

观察狗的造血的细胞分布(以胸椎最活跃,是中央向末稍递减的分布)及其功能,和放射对狗红细胞微核出现的影响。

用实验动物研究肿瘤,这一领域十分活跃,包括用各种致癌物诱发肿瘤形成模型,研究肿瘤形成的机理,探讨抑瘤的作用及药物治疗的作用。

1979年以来建立了实验动物肿瘤模型50多个,占解放以来36年形成肿瘤总数的45.5%。已形成肺癌、胃癌、肝癌、乳腺癌、淋巴细胞及白细胞白血病、淋巴瘤、纤维瘤、脑瘤、睾丸瘤、大肠癌、食管癌等肿瘤。研究了云芝多糖的抗癌作用;白地雷诱发前胃癌的机理;用裸鼠培养麻风杆菌,接种人类肿瘤,研究肿瘤的发生和药物治疗作用。

在寄生虫学方面,研究了家犬中华分枝睾吸虫;不同品系小鼠对疟原虫的感染率;放射钴照射对寄生虫的影响。

研究激素对神经介质的影响,可用大鼠研究乳品铁、维生素D抑制肝内镉吸收的作用。此外,对实验动物的正常值、形成学和功能也进行了不少研究,如615小鼠的食管、前胃、胸腺和肺在发育过程中的动态变化,并发现猫肾表面静脉的分布具有品系的特征等。

(四)我国实验动物科学的展望

人才是发展实验动物科学的首要条件,必须把人才培训放在重要地位,加速人才培养,调动实验动物工作人员的积极性,以满足发展实验动物工作的需要。

制定并执行有关实验动物管理法规,保证实验动物质量。实验动物管理必须科学化,符合国际统一的标准和规定,从我国实际情况出发,参考国外的有关法则条例,从实验动物质量标准、饲养设施和操作规程入手,提出一个既符合国际公认的标准,又切实可行的国家统一管理法规,建立监控机构,逐步执行。

坚持人、财、物同步发展,鼓励实验动物学工作者发扬艰苦奋斗、深入钻研的精神,也要为他们创造必要的条件,在经费上争取国家每年拨专款重点支持,同时发挥部门、地方和单位各方面积极性,共同办好事业。组织协调好实验动物科技工作所需要的建筑、用具、用料设备的试用、鉴定、标准通行和批量生产,使之系列标准化、商品化、社会化。

国家科委推动建立国家实验动物研究所和中国实验动物学会,创办全国性实验动物刊物。

在实验动物标准化方面,制定并监督执行全国统一的管理法规和管理条例。在下列工作中按国际公认的标准工作:

实验动物引种、保种、育种中心;实验动物繁殖生产基地;实验动物质量控制中心;实验动物饲料、垫料生产基地;实验动物科技装备和用具生产基地;实验动物科技管理技术和信息交流中心;实验动物人才培训中心。

我国已加入国际实验动物科学委员会。争取多派学者参加国际实验动物科学年会。尽快装备用于实验动物科技情报的电子计算机网络的终端。扩大国际信息学术交流和人员的友好往来,争取使我国生产的实验动物、科学技术、仪器设备、实验动物工程更广泛地打入国际市场,以寻找自我发展的新途径,为世界人民作出贡献!

第二节 实验动物科学在生物医学发展中的作用

生物医学研究的主要任务是预防与治疗人类的疾病,保障人民健康。它是通过临床研究和实验室研究两个基本途径来实现的,而不论临床研究还是实验室研究均离不开使用实验动物。特别是医学科学从“经验医学”发展到“实验医学”阶段,动物实验就显得更加重要。实验医学的主要特点是不仅对正常人体或病人(在不损害病人的前提下),而且利用实验室条件,进行包括试管内,动物离体器官、组织、细胞的实验,尤其是整体动物的实验研究。动物实验方法的采用及发展,促进了医学科学的迅速发展,解决了许多以往不能解决的实际问题和重大理论问题。因此,那些认为医学的发展主要靠临床观察,动物实验可有可无,认为中医发展所走的道路就是一个有力证明的看法是得不全面的,动物实验不是可有可无,而是和临床观察一样,是医学科学发展的一个重要手段和基本途径,是缺一不可的,又是互相促进的。在一定意义上说,只有经过严格的、系统的动物实验才能把医学置于真正的科学的基础上。生理学家巴甫洛夫(И。Π。Π。aBлOB)曾经指出:“整个医学,只有经过实验的火焰,才能成为它所应当成为的东西。”“只有通过实验,医学才能获得最后的胜利。”这些论点,已经并且正在被医学发展的历程所证实。

一、近代医学发展与动物实验的关系

有人把医学的发展大体分为四个阶段,玄学阶段、经验医学即描述医学阶段,实验医学阶段和理论医学阶段。当然这只能说是概括的划分,其间的重叠交叉是难免的,不能绝对化。

由于人类早期对自然现象认识能力的限制,最初医学只能是玄学的,而经验医学延伸的时间很长。在人类发展的早期就存在一个如何与疾病斗争的问题。最初在既无医又无药的情况下,除了一些迷信方法外,人们最早尝试的方法可能是利用天然存在的各种动、植物资源来治病,有些可能成功,有些可能失败,由于当时人们活动局限于某一地区,所以这时医学完全是建立在经验的基础上。当时医学发展只能靠师承口授,在这个阶段,人类为医学发展是付出了代价的,有一些人在治疗过程中因中毒而死亡。随着人类文化发达就要求系统地辩认哪些动植物可以用来治疗病,哪些是有毒的,于是我国就出现了“神农尝百草”的故事。从神农到李时珍,他们研究的方法基本类似,或是根据以往的临床实践或是亲身试验。他们积累了大量的宝贵经验,为医药的发展做出了杰出贡献。但这种实验方法是手工业式的,它既费事又危险。从我国秦汉的“神农本草”记载的369种药物到李时珍“本草纲目”的1892种药物耗费了一千多年的时间。现在世界上一年新合成的化合物近十万种。即使可以找到这么多自愿受试者,它的代价也高得令人不能接受。一些剧毒化合物,它们仅需要几十微克就足以迅速致命,谁也不会主张人们试尝一下,这种局面就强迫我们不得不用动物来代替人进行试验。事实上,不论在中国或西欧,人们早就用动物来试验一些药物的毒性。这可以看做是基础医学发展的第一个阶段——被迫发展与不自觉发展的阶段。

自二、三世纪起,盖凌(Calen)的学说统治欧洲医学一千多年,其错误和问题很多,但一直拖到中世纪还没有完全改正和解决。中国医学则从纪元前几个世纪即开始了经验医学,并影响到整个中国及远东地区。祖国医学因有自己的理论,自成体系而流传不衰,但缺乏实验研究的推动,所以发展速度也就比较慢。随着文化发展,人们认识到要治疗疾病,除了研究药物外,还必须对人体有所认识,因此在16、17世纪开创了实验医学,近代医学才逐渐发展起来。在西欧促进了解剖学的发展,安·维萨列斯(Andreas Vesalius)根据人体解剖的直接观察,出版了《人体解剖》巨著,对解剖学作出了不可磨灭的贡献,从而使人们能从人体实际结构来认识、治疗疾病,比以前大大进步了。长期零散的实验也使人们认识到不同动物、同一动物在不同情况下对某一药物反应很不一样,这就促进了人们根据试验的目的,有意识地控制试验条件,以便对实验的结果进行合理的分析,得出正确结论。17世纪初期威廉·哈维(William Harvey)和斯蒂芬·哈尔(Stephen Hale)用蛙、蛇等动物进行了血液循环的研究,第一次证明循环系统是一个密闭的系统,把动物实验提高到成为一门科学的水平,为生理学创建了实验方法及性质。以后随着化学、物理、显微镜及其它工具的发明创造;动物实验在医学各个领域中的广泛应用,实验医学得到了更快的发展。其中最著名的实验医学家如法国的克罗德·班纳(C•Bernard)、麦仁地(Majendie)的生理学药理学实验、德国的斯奈登(S•Chleiden)和斯旺(Schwann)的细胞观察、法国的路易·巴斯德(L•Pasteur)和德国的罗伯德·柯霍(R•Koch)的细菌、病毒及疫苗的发明和维尔啸(R•Virchow)的细胞病理学。他们的基础医学研究为今日临床医学奠了基,做出了决定性的贡献。

19世纪末期至本世纪50年代,医学科学工作者利用其它科学成就,努力创造新的技术与理论,形成了基础医学的繁荣昌盛时期,也即是医学逐渐上升为理论阶段的时间。50年代之后,世界上许多临床医生、医疗单位都把注意力及科研力量投入到基础理论研究中去,因而临床及基础的分科得以越来越细,学科间互相渗透,互相交叉,导致了边缘学科和新学科的出现。例如内科分出了心血管、内分泌、呼吸、神经精神病等,外科分出了血管、心脏、泌尿、脑系、创伤、烧伤等;药理学分出了神经药理、生化药理、酶药理、多肽药理、分子药理、膜受体药理等等。分出的学科往往是多学科的交叉,不但理论互相渗透,实验技术更是彼此不分,互相借助。以神经生理学为喻:除微电极、显微操纵器及微电位记录和测定为其本身的特点外,利用电子显微镜、萤光染色显影、放射自显影以观察形态;利用放射免疫法、同位素示踪法、微电泳法、气相质谱仪等以测定各种化学变化;利用药物的膜受体原理及各种刺激、各种药物、神经阻断剂、受体兴奋剂等以探测神经细胞的冲动传导和递质及营养物质的运输和储藏。这里必须明确指出,凡此种种实验方法和尖端技术绝大部分是通过在实验动物身上来进行医学各个领域不同方面问题研究的。特别是50年代后发展了近交系、突变系、F1动物、无菌动物、悉生动物、SPF动物等后,实验动物在医学研究中应用更加深入广泛。根据国际上有的部门统计,世界上生物医学研究论文的60%以上是采用实验动物来进行的。以实验性科学为主的学科如生理学、病理生理学、药理学等绝大部分论文是采用动物实验来完成的。由此可见,动物实验在医学的发展过程中起着极其重要和推动性的作用。

二、医学上许多重大发现与动物实验的关系

只要查阅一个医学发展史,就可清楚地看到,医学上许多重大的发现均和动物实验紧密相关。特别是那些具有划时代意义的、里程碑式的、开拓一个新的领域、导致医学的某一方面突飞猛进的革命性发现,哪一个不是通过实验,首先在实验室发现的呢?举例说:各种显微镜的发明和应用、免疫现象、镭和X-射线、化学治疗、抗菌素的发现、核酸与染色体的结构与功能、肝癌病鼠AFP(α-Fetoprotein),比比皆是。它们都是实验研究的成果。特别是医学上几个划时代的成就,如传染病病原发现,预防接种,抗生素,麻醉剂,人工循环,激素的使用,脏器移植,肿瘤的病毒病原和化学致癌物的发现等都不开动物实验。下面我们举一些例子,进一步说明动物实验在医学发展中所取的作用:

1.通过动物实验,发现了大量的人类疾病起因于传染原,证明微生物在传染病发病中的作用,并发展了细菌菌苗,抗毒血清等,在防治传染病的流行上起了重大作用。

用从病人体内分离出的微生物在实验动物上产生类似那些人类疾病的疾病,只有这一事实才确立了这些微生物和人类疾病的关系。直接的成果是:公共卫生方法应用于预防疾病(如在伤寒病),预防免疫法的发现(如在白喉的破伤风),以及治疗传染病有效的抗血清的制备(如白喉、脑膜炎和肺炎)。随后,发现用化疗药物和抗菌素可以治愈实验性受感染动物,这就立即使这些药物在人类疾病上得到应用,使治疗前景大为改观,挽救了无数人的生命。如果离开动物实验,人类至今不可能宣布天花已从地球上消灭。

2.通过动物实验,发现了抗原抗体反应,了解了免疫性紊乱疾患的本质和补体的作用,推动了变态反应性疾病的研究。

动物注射传染原后会产生有保护作用的抗体,这一发现立即引出了料想不到的发展方向。人们发现,动物产生出一些不对抗活的微生物体,但对抗它们的特异的高分子的抗体。我们对免疫性紊乱的疾患如哮喘,枯草热、血清病和过敏性休克等的现代概念,直接来自对动物模型的观察。对抗体产生过程的了解形成了关于人类不同个体有不同血型的知识基础,首先导致输血法的应用成功,后来又引出对胎儿成红血细胞增多症的病因与治疗的知识,这种“Rh婴儿”疾病是新生儿死亡的一个主要原因。循另一条途径进行的一实验构成了把一个人的组织或器官移植到另一个人身上的现代尝试基础。对诸如风湿热和播散性红斑狼疮等疾病的了解,大部分得自从动物实验发展起来的免疫学理论。一个新近的例子是,遗传性血管神经性水肿是一种罕见但致命的疾病,对它的本质了解是以补体的研究为根据。补体是增强免疫性的一些蛋白质的奇妙复合体,最初因它存在于豚鼠血清里面而终为人们所认识。

3.通过动物实验,创立了实验肿瘤学,发现了化学致癌物质和致癌病毒,推动了肿瘤学的研究,为肿瘤的防治开辟了广阔的前景。

通过大量的动物实验,创立了实验肿瘤学,标志着人类与肿瘤作斗争的过程跨进了一个新阶段,从此,人体肿瘤的错综复杂的现象,可以在被控制和条件下进行探索。在17-18世纪,人们成功地移植了动物肿瘤,为实验肿瘤学的创立奠定了基础。20世纪初,用煤焦油涂抹兔耳诱发现皮肤癌后,相继用一些多环碳氢化合物、偶氮染料、亚硝胺以及致瘤病毒或放射线等,几乎可以在动物中复制出所有与人类肿瘤相应的动物模型,为肿瘤研究提供了极为有利的条件。近二、三十年来世界各国对诱发性、移植性动物肿瘤的建立与利用有了新的发展,在肿瘤的生长特性、宿主反应、病因与发病原理、机体免疫性以及抗癌药物的筛选等重要领域中,作出了许多成绩。动物身上移植人类肿瘤的成功,更为实验肿瘤的研究创造了优越的条件。

4.通过动物实验,认清了一些多发病的基本性质,对根除和控制这些疾病趁着极大作用。

具有深远意义的是使用动物去确定那些广泛流行疾病的基本性质,象脚气病、糙皮病和坏血病是营养缺乏的后果。曾使用各种实验动物来研究实验性的不完善饮食的影响,使维生素及其在疾病的预防与治疗上的重要性的得以发现。用加有多种维生素的面包治疗佝偻病、坏血病和干眼病儿童,用维生素K治疗黄疸病的成人,因冠状动脉疾患而作抗凝血治疗的病人,均证明与动物实验结果完全一致。在认识了糙皮病相当于狗的“黑舌病”之后仅几年,这种在美国南部死因占首位达三十年之久的疾病就得到了根除。对缺铁的狗身上的影响的研究,经过迂回曲折的过程,导致了对曾是致命的恶性贫血的控制。

5.通过动物实验,创立了“应激学说”,对临床上广泛应用激素疗法起了重要的指导作用。

1936年到40年代,Selye的实验室作了一系列的动物实验,发现给动物各种有害刺激(如注射亚致死量的肾上腺素、甲醛、吗啡、阿托品、肌肉运动、脊髓横断、过冷、过热等等),都可引起一系列与刺激物的药理性质及其他特性关系不大的症候群,称之为“全身适应症候群”(general adaptation syndrome),并证明垂体一肾上腺皮质的变化在全身适应症候群中起主要作用,其意义在于提高机体对有害刺激的抵抗力。从而创立了“应激学说”。

机体受到强烈刺激,处于“紧急状态”时,出现以交感神经兴奋和肾上腺皮质分泌增多为主的一系列神经内分泌反应,并由此而引起各种功能和代谢的改变。这种应激反应对临床实践具有指导意义。应激时的神经内分泌变化及功能代谢的改变,是我们理解各种疾病的全身性非特异性反应的理论基础。在临床实践中应当着眼于消除或减少应激元的作用,减轻应激反应,以避免或减少应激反应带来的并发症;努力减轻应激反应带来的损害;对急性肾上腺皮质功能不全(如肾上腺出血、坏死)或慢性肾上腺皮质功能不全的病人,受到应激元的侵袭时,由于不能产生应激反应,病情危急,应立即大量补充肾上腺皮质激素。

6.临床医学的许多重大技术的创造和发展也与动物实验息息相关。

外科医生在研究新的手术或麻醉方法时,往往先是通过动物实验,取得熟练而精确的技巧,然后才妥善应用于临床,大家知道,低温麻醉、体外循环、脑外科、心脏外科、断肢再植、器官或组织的移植术等成就,都与动物实验的开展紧密相关。特别是20世纪50年代外科进入了低温、深低温麻醉时代,进入了人工心脏体外循环的时代,这些技术完全是在动物实验的基础上发展起来的。

临床研究也无可估量地得助于对实验及其离体的器官所作的正常生理机制与反应的研究。我们所知道的有关心脏、肺脏和肾脏生理学的大部分知识,来源于动物实验。离体的心-肺灌注标本这个称誉一时的方法,曾是临床上惯用的许多概念和对于一切心脏和肺脏外科必不可少的机械援助得以发展起来的原因。同样的,对动物神经系统的恰当的生理学研究,为现代神经病学和神经外科提供了基础。

在动物上做的生理学研究,有时可以产生预料不到的广泛的临床意义。胃肠道疾患诸如溃疡病的诊断,大半依靠在病人口不透射线的物质后所做的X线检查。这种日常的“胃肠造影”是关于动物的胃肠道机动性的早期实验在临床上的推广;当时这样做是为了研究正常生理学,完全没有想到诊断上的意义。

现代对病因的研究和对诊断的探讨,不管是宏观的还是微观的,大部分都需要使用实验方法,主要是以高等动物为对象,把从动物获得的结果逐步推广到人。现代医学的治疗措施,已经极大地依赖于基础医学的实验成果了。动物实验帮助临床研究的种种用处,可以病床边上,在接受胰岛素治疗的糖尿病病人中,在先天性心脏缺陷得到修复的病儿中,或者在能活够正常寿命期限的恶性贫血患者中衡量出来。

三、医学科学研究与动物实验的关系

1.医学科研中采用动物实验,可以把很多人体上非常复杂的问题简单化,可以进行各种因素的细微探讨,而这是临床研究难于做到的。

机体的某一种机能同时都受许多因素的影响。因而要研究某一特定因素对这一过程的影响,就希望能使其他的因素保持固定。在人体却很难做到这一点。但在动物,无论是整体、离整或试管实验中,这都比较容易做到。如试验条件,实验室可以严格控制实验室的温湿度、光线、声音、动物的饮食、活动等,而临床上很难对病人的生活条件、活动范围加以严格控制,病人对药物治疗以外的其他护理工作的反应、对医务人员的信赖程度及合作程度更是实验室中所不存在的问题。又如试验对象的选择,动物实验完全可以选择相同的动物,在动物的品种、品系、性别、年龄、体重、身长、活动性、健康状态、甚至遗传和微生物等方面也可严加限制,但临床试验中,病人的年龄、性别、体质、遗传等方面是不可能加以选择的。特别是健康状况,动物是健康的或是人工造成的某种疾病模型,而临床试验是人在自然环境下所得的病,因此既使是同一疾病,每个人的疾病情况都比较复杂,对同一药物反应也不相同,何况除试验治疗的疾病以外,还时常伴有一些其它的疾病,这样可影响或掩盖试验效果。动物可以同时选取所需要的数量,同时进行实验取得结果,而病人则是陆续发生,陆续进入试验,逐渐积累试验结果资料,前后可能掺入了不少干扰因素,有时难于区分。由于医学科研中利用动物实验的这些优点,我们就把一个非常复杂的多元方程,转变成简单的函数运算,使许多医学上的实践问题和重大政府问题解决得比较容易,从而大大地推动了医学科学的发展。

2.临床上很多疾病潜伏期或病程很长,研究周期也拖得很长,采用动物,复制动物疾病模型可以大大缩短其潜伏期或病程。尤其是那些在人体上不便进行的研究,完全可以在实验动物身上进行。从而有力地推动了人类疾病的病因学、发病学以及防治方法的研究。

应用动物模型,除了能克服在人类研究中常会遇到的理论和社会限制外,还容许采用某些不能应用于人类的方法和途径。这些途径对于研究发病率较低的的疾病(各种癌症、遗传缺损)和那些因其危险性而对人类进行实验是不道德的疾病,具有特别意义。例如,急性白血病的发病率较低,研究人员可以有意识地提高其在动物种群中的发生频率而推进研究。同样的途径已经成功的应用于其他疾病的研究,如血友病、周期性中性白细胞减少症和自身免疫介导的疾病。

动物模型的另一个富有成效的用途,在于能够细微的观察环境或遗传因素对疾病发生发展的影响。这对于长潜伏期疾病的研究特点重要。为确定特定的环境成分在某些疾病中的作用,可将动物引入自然的或控制的环境中去。随着一些急性传染病被控制,人们对一些慢性病日益注意,近年来人们开始致力于对环境中许多慢性致病因素的研究。但有些致病因素需要隔代或者隔几代才能显示出来,而人类的寿命很长,一个科学家很难有幸进行三代以上的观察。许多动物由于生命周期很短,能在实验室中观察几十代,如果使用微生物甚至可以观察几百代。

动物模型是利用动物自发性和实验性疾病为模式来研究人类的疾病。目前这方面的工作进行很快,已成为一门独立的学科,称比较医学(Computive medicine)。国际上现有动物模型几百个,我们已经编集出版的动物模型在150个以上,有不少还在陆续编辑中。这些动物模型有力地推动着人类疾病的病因学、发病学和防治学研究。

3.临床上平时不易遇到的疾病,应用动物实验可以随时进行研究,使人们得以对这些疾病有深入的认识,例如放射病、毒气中毒、烈性传染病等。

以放射病为例,平时极难见到,而采用实验方法在动物身上可成功的复制成造血型、胃肠型、心血管型和脑型放射病。大大促进了对这种病的研究。因此,今天我们对辐射损伤的大部分知识,不是来自广岛或长琦,也不是来自几个出过事故的反应堆,而是通过动物实验积累起来的。关于辐射的远期遗传效应至今只有动物实验的材料。

4.药物的长期疗效和远期效应,在实验室采用动物实验方法来观察,没有过多的影响因素,但在临床研究中问题就比较复杂,如病人多吃或少吃药、病人自身停药、病人另外求医、病人又患其他疾病、病人死亡及病人失去联系等均可影响治疗效果的最终判定。

5.医学上有些重要概念的确立只有通过动物实验才能作到,临床上是根本作不到的。例如,关于神经与内分泌的关系早就引起了人们的注意。在30年代临床就观察到下丘脑损伤可引起生殖、代谢的紊乱,尸体解剖与动物实验都强烈地提示下丘视脑可能通过分泌某些激素调节垂体前叶的功能从而控制许多的内分泌器官的功能,如果这一现象能得到肯定,神经体液调节的概念将得到决定性的支持,但是花费了40年时间,人们却无法找到下丘脑调节垂体物质。直到70年代两组科学家分别用10多万个羊和猪的下丘脑提取出几毫克下丘脑的释放激素,而仅需注射几微克这类激素就可导致垂体分泌大量激素,这才最后确定了下丘脑对垂体激素调节的新概念,由于下丘脑释放激素的分离、合成,为神经内分泌调节的概念提供了有力的证据并改变了许多内分泌疾病诊断与治疗的方法,因而这个工作获得诺贝尔奖金。如果不用动物下丘脑而企图由几万个人的下丘脑提取释放激素那是非常非常困难甚至于是不可能的。可见医学研究发展到目前,一些工作非在动物身上进行实验不可。如果说医学的发展单纯地依靠临床经验的积累,那么就不容易解释为何经历了几千年积累的中医药学在某些重要方面的发展却落后于近代西方医学呢?中医没有利用动物实验不能不说是一个重要的原因。

四、著名医学科学家的重大发现与动物实验的关系

1.哈维(William Harvery,1578~1657)英国医生,实验生理学的创始人之一。他采用狗、蛙、蛇、鱼、蟹和其他动物进行了一系列动物实验。根据大量的实验研究结果,发现了血液循环,证实了动物体内的血液循环现象,并阐明了心脏在此过程中的作用,指出血液受心脏推动,沿动脉流向全身各部,再沿静脉返回心脏,环流不息,他还测定过心脏每搏输出量。1628年发表《动物心血运动的解剖研究》,1651年发表《论动物的生殖》,这些成就对生理学和胚胎学的发展起了很大作用。恩格斯对哈维的发现给予了高度的评价,曾说:“由于哈维发现血液循环,而把生理学确定为一门科学。”

2.科赫(Robert Koch,1843~1910)德国细菌学家。他采用牛、羊和其他动物作实验,发现了结核地菌。他发明用固体培养基的“细菌纯培养法”,首先采用染色体观察细菌的形态,并运用这些方法,分离出炭疽杆菌、结核杆菌和霍乱杆菌,同时确证这些细菌与疾病的关系,提出了“科赫原则”,作为判断某种微生物是否为某种疾病的病原的准则,1905年获诺贝尔生理或医学奖。

3.巴斯德(Louis Pasteur,1822~1895)法国微生物学家、化学家、近代微生物学的奠基人。他在病原微生物方面的研究,奠定了医学微生物学的基础。在研究蚕病,鸡霍乱和炭疽病中,证实传染病是由病原微生物所引起。采用鸟类作动物实验,发现被减毒的鸡霍乱和炭疽病原菌能诱发免疫性。晚年在鸟和家兔上进行狂犬病疫苗的研究,对狂犬病免疫作出了很大贡献。他在研究炭疽病中,证实传染病是由病原微生物所引起的,其中有一个生动的事例。巴斯德很想知道有的地方为什么不断发生炭疽病,而且总是发生在同样的田野里,有时相隔数年之久。巴斯德从埋了十二年之久,死于炭疽病的羊尸体周围土壤中,分离出这种病菌。他奇怪这种有机体为什么能这样长时间地抗拒日照以及其他不利因素。一天巴斯德在地里散步时,发现一块土壤与周围颜色不同,遂请教农民。农民告诉他说,前一年这里埋了几只死于炭疽病的的羊。一向细心观察事物的巴斯德注意到土壤表层有大量蚯蚓带出的土粒。于是他想到蚯蚓来回不断从土壤深处爬到表层,就把羊尸体周围富有腐殖质的泥土以及泥土中含有的炭疽病芽胞带到表层。巴期德从不止步于设想,他立刻进行了实验,实验结果证实了他的预见。接种了蚯蚓所带泥土的豚鼠得了炭疽病。

4.巴甫洛夫(ИBaH ΠeTpOBчh ΠaBлOB,1948~1936)俄国生理学家,他一生作了大量的动物实验,在心脏生理、消化生理和高级神经活动三个方面作出了重大贡献。早年发现温血动物心脏有特殊的营养性神经,能使心脏增强或减弱。在消化腺的研究中,他在狗身上创造了许多外科手术,改进了实验方法,以慢性实验代替了急性实验,从而能够长期地观察整体动物的正常生理过程,在研究消化生理过程中,形成了条件反射的概念,从而开辟了高级神经活动生理学研究,他的高级神经活动学说对于医学、心理学以及哲学等方面都有很大影响。1904年获诺贝尔生理或医学奖,著有《动物高级神经活动(行为)客观研究二十年经验》等著作。由于他在研究中经常不断地使用狗作研究对象,因此他的一些著作也以狗来命名,如《狗的血压的正常变动范围》、《狗的心脏的神经支配》等。他对动物实验给予了高度的评价,如说“没有对活动物进行试验和观察,人们就无法认识有机界的各种规律,这是无可争辩的。”他对实验动物的作用和习性也很了解,有很多精辟的论述,如他说“狗由于素来对人好感,由于它的机敏、耐性以及驯顺而十分愉快地为实验者服务许多年,甚至终身。”“只有当必需才用猫作实验,因为这种动物性情急燥,本性凶恶,善叫。”“除了狗以外,家兔是最常用的实验动物,因为它是一种驯顺而活泼的动物,而且很少尖叫与反抗”。

5.贝尔纳(Claude Bernard,1813~1878)法国生理学家,他的最重要的发现为肝脏的产糖功能和血管运动神经。他观察到刺激第四脑室底部能使动物发生暂时性的糖尿症,表明身体内糖的产生是受中枢神经系统控制的。胰液能分解中性脂肪的功能和美洲箭毒能麻痹骨骼肌肉的作用机制也是他发现的。他区别有机体的外环境和内环境,他所指的内环境主要是血液。认为尽管外环境不断变化,内环境却保持恒定是生命的保证,这个概念启发了后来生理学的许多的研究。贝尔纳在上述一些重大发现中,作了大量动物实验,其中有几个典型例子,如贝尔纳要根据冲动沿交感神经传导并引起化学变化从而在皮肤中生热的假说,切断了家兔颈部的交感神经,希望导致兔耳变凉。使他吃惊的是:该侧的耳朵却变得更热了。贝尔纳将耳血管与通常使耳血管保持适当收缩的神经作用彼此脱离了联系,结果血液流量增大,耳朵变热。贝尔纳起初并没有认识到自己的所作所为,他完全偶然地发现了动脉中的血流量是由神经控制这一事实,这是自哈维经典性的发现以后,人类对血液循环认识最重要的进展之一。又如,有一天,别人给贝尔纳的实验室送来了几只从市场上买来的兔子。贝尔注意到实验桌上兔子排的尿清亮而带酸性,不象寻常草食动物那样混浊而带碱性。他推断,这多半是由于没有喂食,兔子从自己身体的组织中吸取养份,因而处于食肉动物的营养状况。他用喂养和禁食互相交替的方法证实了这个观点,这种作用过程果然使兔尿反应发生了预期的变化。这是一次精彩的观察,多数研究人员也就心满意足了,但贝尔纳却不然。他要求“反证”,于是用肉食喂兔子,果然不出所料,兔尿呈酸性,贝尔纳为完成这项实验,最后对兔子作了解剖。用他自己的话说“我偶然注意到白色乳状的淋巴液初见于离幽门约三十厘米处十二指肠下部的小肠中。这引起了我的注意,因为在狗的身上淋巴液初见于十二指肠的上部紧靠近幽门的地方。”再仔细观察,他看到胰导管的开口是与淋巴液开始含有白色乳糜的位置一致,脂肪质的乳状液使这种乳糜成为白色,这样就发现了胰液在脂肪消化中的作用。

6. 莱夫勒(Friedrich Loffler,1852~1915)德国细菌学家,在白喉研究的早期,证明了实验动物因注射白喉杆菌而死亡时,细菌仍留在注射点的附近。他认为动物死亡是由细菌的毒素所造成。根据这一假说,鲁(Emile Roux,1853~1933法国细菌学家、医生)做了大量动物实验,企图证实细菌培养液中的这种毒素,虽做了很多努力,却都失败了。尽管如此,鲁仍坚信这一假说,最后孤注一掷,给豚鼠注射了35毫升的大剂量培养液滤液,奇怪的是,这只豚鼠在注射了如此大剂量的液体居然没有立即死亡,过了一些时候,他满意地看到这只豚鼠死于白喉中毒。确认了这点以后,鲁很快就查明,这只豚鼠开始只所以不死是因为培养液中细菌培养时间不够长,产生的毒素不足所致。因而,增加细菌培养时间就能够制成毒性很大的滤液,这一发现导致了预防白喉的免疫法,并使抗血清用于治疗(1890年Von Behring发现患白喉病愈后豚鼠的血清中含有某种物质,可以保护其他豚鼠),从而开始了抗毒素治疗的新的时代。

7.冯梅林(Baron Joseph Von Mering,1849-1908)德国内科医生,闵可夫斯基(Oscar Minkowsk,1858~1931),出生于俄国的内科医学、病理学家。1889年在斯特拉斯堡研究胰脏在消化过程中的功能时,用手术切除了一个狗的胰脏。过后,一个实验助手发现这只狗的尿招来了成群的苍蝇。他将些事报告给了闵可夫斯基,经分析尿后发现其中有糖。正是这一发现,使我们认识了糖尿病和后来用胰岛素控制糖尿病的方法。胰岛素是由Banting和Best二氏从家犬体内首次分离出的,这一发现拯救了无数糠尿病患者的生命。

8.里基特(Charles Ricet)法国生理学家,在用实验动物试验海葵触手提取物,以测定其毒素剂量时,突然发现,与第一次相隔一段时间第二次的微小剂量常使动物迅速死亡。起先他对此大为震惊,简直不能相信这是他自己做出来的结果。确实,他说过,他发现诱导敏感作用或称过敏性完全是不知不觉的,他原来认为这是绝对不可能的。这种过敏感现象的的另一表现是由戴尔(Henry Dale)发现的。他在豚鼠的几条不随意肌内注射血清时,突然发现有一条肌肉对马血清反应特别强烈。在寻找这一特别现象的原因时,他发现这只豚鼠在不久前曾注射过马血清。由于前次已注射过马血清(称感应剂量)使豚鼠对马血清(异性蛋白)感受提高,因此第二次再注射马血清(称决定性剂量)时豚鼠可比第一次注射反应强烈得多。这证实了过敏的本质是抗原抗体的反应,从而推动了变态反应性疾病的研究。

9.洛伊(Otto Loewi),格次茨大学药物学教授。1921年,他以创造性的思维,仅采用简单的动物实验方法,就发现了副交感神经的神经介质为乙酰胆硷。“次日他走进实验室,以生物学历史上少有的利落、简单、肯定的实验证明了神经冲动的化学媒介作用。他准备了两只蛙心,用盐水使其保持跳动。他刺激一只蛙心的迷走神经,使其停止跳动。然后他把浸泡过这只蛙心的盐水取出来浸泡第二只蛙心。洛伊满意地看到:盐水对第二只蛙心的作用,同刺激来迷走神经对第一只蛙心的作用相同:搏动的肌肉停止了跳动。这就是世界各国对化学媒介作用不仅在于神经与它们影响肌肉和腺体之间,而且也存在于神经单元本身之间。”

10.其他一些著明科学家采用动物实验获得重大发现的例子还很多,如:

化学致癌物质的发现:1914年日本人山极和市川用沥青长期涂抹兔耳朵,成功地诱发出皮肤癌,后经分析沥青中主要含有3,4-苯骈芘的化学致癌物,从而证实了化学物质的致癌作用。从此,许多化学物质都相继被证实可经诱发动物的肿瘤,为肿瘤病因的化学因素提供了更多的证据。使人们充分认识到化学致癌因素在人类恶性肿瘤的病因中占有极重要的地位。现在已知的有致癌作用的化学物质,种类繁多,分布广泛。如3,4-苯骈芘、1,2,5,6-双苯蒽、20-甲基胆蒽等多环碳氢化合物,均被动物实验证明是强烈的致癌物质。用这些物质涂抹动物皮肤可引起皮肤癌,注射在动物皮下则可引起肉癌。氨基偶氮染料,可引起动物肝癌和膀胱癌。芳香胺类染料,可引起膀胱癌,其中芳香酰类(如N-2-乙酰氨基芴)可使多种动物引起肝、肠、乳膜、外耳道、膀胱等不同部位的肿瘤。亚硝胺类化合生是一类分布广,致癌性强,能引起多种动物及多种器官发生肿瘤的天然存在的致癌物,甲基苄基亚硝胺、甲基丙烯基亚硝胺等不对称的亚硝胺主要引起食管癌;二甲基亚硝胺、二乙基亚硝胺等对称亚硝胺,主要引起肝癌;甲基亚硝基脲和甲基亚硝基乌拉坦能诱发大鼠的小肠、肝、肾、脑的肿瘤和胃的腺癌。

Ringer′s液的发现:林格(Sidney Ringer,1835~1910)英国内科医生、生理学家。在对离体的青蛙心脏进行实验时,生理学家通常使用生理盐水作为灌液。用这种方法可使青蛙心脏继续保持约半小时的跳动。一次,在伦敦大学医院,一位生理学家发现他的青蛙心脏连续跳动了好几个小时,他非常惊讶,大惑不解,他能想到的唯一可能原因是季节的影响,而这一点他也确实的报告中提出来了。后来,发现这是由于他的实验助手在制作盐水溶液时用的不是蒸馏水而是自来水。根据这个线索断定自来水中的某些盐份引起了生理活动的增加。林格就是这样发现了这种以他名字命名的溶液。这种溶液对实验生理学的贡献颇大。

脾结节法测定多向造血干细胞方法的发现:1961年J.E.Till和E.A.McCulloch两位加拿大血液学家在研究正常小鼠骨髓细胞放射敏感性时,对受致死剂量射线照射的小鼠移植一定数量的同种骨髓细胞后9~10天,取出脾脏,在苦味酸一甲醛固定液中固定后,可以肉眼见到脾脏表面上生成圆形结节。从而创立了脾结节法。同时他们进一步观察到脾结节的生成量与移植骨髓的有核细胞数之间呈比例关系,因此,可以作为评定骨髓细胞功能的一个重要测定方法,为测定造血细胞的功能提供了一个定量的研究方法,后来,进一步的工作证明,脾结节的生成是起源于单一细胞的,这类细胞具有很强的增殖能力,同时又具有向骨髓红系、粒系和巨核系细胞进行分化的能力,符合了造血干细胞的基本特征,因而称脾结节的生成细胞为多向性造血干细胞或多潜能性造血干细胞。因此脾结法是目前公认的多向性造血干细胞的测定方法,它的发现大大促进了血液学的研究。

单克隆抗体技术的发明:杂交瘤(Hybidoma)合成单克隆抗体(Monoclonal antibodies)的近年来生物医学中的一项重大突破。从根本上解决了免疫学中长期存在的“特异性”和“重复性”问题,显出它的发展前途无可限最。

单克隆抗体技术是由英国剑桥大学两位科学家G.Kohler和C.Milstein于1975年发明的,他们在60年代发展起来的细胞杂交技术基础上,成功地把两种细胞融合在一起,一种是已适应体外培养的小鼠骨髓瘤细胞(都来自BALB/C品系的小鼠)和一种经绵羊红细胞免疫的小鼠脾细胞融合,形成杂交细胞,发现这种融合的杂交细胞兼有两个亲代细胞的特征,即既有骨髓细胞无限生长的能力,又有浆细胞合成单一抗体的能力。因此,这种免疫细胞通过克隆化,成为单克隆系(单一纯化的无性繁殖系),就能产生大量单一类型的高纯度抗体,这种抗体就叫做“单克隆抗体”。如果把杂交细胞再种入动脉体内,可形成“杂交细胞瘤”瘤体产生大量抗体,就可从动物体液中抽出含有单克隆抗体的体液,把这种杂交细胞在体外培养,培养液中就有大量的单克隆抗体,可供实验研究和临床研究使用。最近,在探索用于融合的人体浆细胞瘤方面已获得成功,为单克隆抗体直接用于人类疾病的诊断、预防、治疗以及发病机制的研究,特别是为人类恶性肿瘤的免疫诊断、免疫治疗,开辟了更为广阔的前景。现在,单克隆抗体技术几乎深入到生物医学的各个领域,甚至渗入到过去认为免疫血清学方法达不到的范畴,具有无法估量的作用。

医学史上一些科学家采用动物实验而获得重大发现的例子很多,现仅例举其中一部分,简表如下:

表1-1 早 年 医 学 研 究

| 发 现 | 年 份 | 发 现 人 | 所 用 动 物 |

| 血液循环 | 1628 | 哈 维 | 蛙、蛇、鱼、蟹、其他 |

| 醚麻醉 | 1846 | 玛 登 | 鸟类、其他 |

| 细菌与疾病的关系 | 1878 | 科 赫 | 牛、羊、其他 |

| 细菌致弱用免疫 | 1880 | 巴斯德 | 鸟类 |

| 狂犬病免疫 | 1885 | 巴斯德 | 鸟类、家兔 |

| 虫媒传播疾病 | 1898 | 史密斯等 | 牛 |

| 蚊传播疟疾 | 1898 | 罗 斯 | 鸟类 |

表1-2 现代医学研究

| 发现 | 年 份 | 发 现 人 | 所 有 动 物 |

| 肿瘤的病毒病原 | 1910 | 洛 斯 | 鸡 |

| 胰岛素 | 1921 | 班 定 | 狗 |

| 休克治疗 | 1927 | 博莱罗克 | 狗 |

| 抗细菌药物(百浪多息) | 1935 | 多麦克 | 小鼠 |

| 心肺旁道器 | 1953 | 葛 明 | 猫 |

| 小儿麻痹症疫苗 | 1954 | 索尔克 | 恒河猴 |

| 变性脑病的病毒病原 | 1965 | 格但斯克 | 猩猩 |

| 心脏移植 | 1967 | 伯纳德 | 狗 |

从上面大量实例中我们可以充分看到实验动物和动物实验在促进医学科学的发展中起着极其重要的作用。医学离开了实验,就谈不上医学的进步。我们强调动物实验的重要性,并不是为证明它是促进医学发展的唯一途径,相反,我们仅仅认为临床观察一样,动物实验的出现是医学发展的客观需要。人与动物从生物学的角度看是大同小异的。这就从根本上保证了动物实验的可靠性,由于种种主客观原因可能造成动物实验与临床观察的脱节,但这不能构成否定动物实验的理由。为了促进医学发展,关键的问题在于正确解决好这个矛盾。动物实验应由过去比较注重分析实验逐步转向更多地注重综合性的实验,而临床研究应尽量创造条件做一些分析性的实验。我们应当特别注意分子生物学和遗传工程学给我们提供的机会;注意在具有多种动物品质的模型上进行实验。当然,不能否认临床研究和实验室研究存在差异,它们各有特点,也正因为如此,医学的这两个研究门类都长期存在,不能相互替代。它们是促进医学发展的两个根本途径和手段,也是互相补充、互相促进的。

第三节 动物的类群和生物学分类上的位置

一、动物的类群

动物的种类繁多,到目前为至已知的约为150万种以上,为便于识别、研究和利用它们,必须进行分类。分类的方法通常采用自然分尖法,即以生物的外部性状、内部构造、生活方式、生物的发生和彼此间的血缘关系等作为分类的依据。根据自然分类法,生物可分为两大界,即动物界和植物界。界(Kingdom)以下分为门(Phylum)、纲(Class)、目(Order)、科(Family)、属(Genus)、种(Species)等。除此之外还可用亚门、亚纲、亚目、亚科、亚属、亚种,变种等来表示更细的分类等级。现以家犬为例,说明其分类系统如下:

脊椎动物门(Phylum Vertebrata)

哺乳纲(Class Mammalia)

真兽亚纲(Subclass Eutheria)

食肉目(Order Carnivora)

肢脚亚目(Suborder Fissipedia)

犬科(Family Canidae)

犬属(Genus Canis)

种(Species familiaris)

学名(Canis familiaris Linne)

依据自然分类法,将已知的150万种动物分为11个门:

(一)原生动物门(Phylum Protozoans)为最原始、最低等的单细胞动物。对人类健康有危害的寄生虫可寄生于人体引起寄生虫病,例如原虫、锥虫、黑热病原虫、痢疾变形虫、杜氏利什曼虫、结肠小袋虫、疟原虫等。有些原生动物可作实验材料,例如变形虫、眼虫、草履虫等。

(二)海绵动物门(Phylum Porfed)是最低等的多细胞动物,均生活在水中。有些海绵动物可供医药用,如脆针海绵(中药叫做紫梢花)可供药用,浴海绵可供医用。

(三)腔肠动物门(Phylum Coelenterates)腔肠动物多辐射对称,体壁由内外两层细胞组成,内层细胞围成身体的内腔,腔有口与外界相通,因为没有肛门,经消化吸收后的残渣仍由口排出,象这样的腔,称为腔肠。其中海蛰、海葵、桃色珊瑚等可供药用,水螅可作实验材料。水母类的刺棘囊内有强毒液,对人有害。

(四)扁形动物门(Phylum Platyhelminthes)扁形动物身体扁平,左右对称,由外中内三个胚层组成,中胚层的出现,使它们的身体结构有可能进一步发展,出现了器官的分化。大多为危害人体或家畜的寄生虫,如血吸虫、姜片虫、肺吸虫、绦虫等,寄生于人体的就有30多种,寄生于动物的则更多,对人体和动物危害很大。

(五)线形动物门(Phylum Nemathelminthes)线形动物是具有原始体腔的多细胞动物。身体一般呈园筒线形,两羰尖细,不分节,有原始体腔。线形动物中有许多种寄生于人体内和动物体内,引起寄生虫病,如蛔虫、钩虫、蛲虫、血吸虫、旋毛虫等。

(六)环节动物门(Phylum Annelids)环节动物是具有体节、真体腔的多细胞动物。体为长圆柱形或长扁平形,左右对称,由许多环节合成。可用于作实验材料的有蚯蚓、水蛭(蚂蟥)等。蚯蚓适合于作胆硷能受体的研究,在祖国医药中蚯蚓入药,名为地龙,有降血压作用。蚂蟥肌对乙酰胆硷具有极高的敏感性,适宜作乙酰胆硷测定实验,蚂蟥可作药内服,治疗瘀血、肿痛。

(七)软体动物门(Phylum Molluscas)软体动物是肉质丰富的多细胞动物。体柔软,不分节,一般有肌肉质的足或腕,也有足退化的。常见的有乌贼、蜗牛、河蚌等。乌贼具有一条巨大的神经纤维,它足以允许把一个微电极插入其内,适合于神经膜电位的研究,乌贼体内的骨板称海螵蛸,为中药材,有止血等作用。石决明、牡蛎、砗磲等可供药用。钉螺、豆螺、扁卷螺等是寄生虫的中间宿主,可引起寄生虫病。

(八)节肢动物门(Phylum Arthropods)节肢动物是具有外骨骼的多细胞动物。它是动物界中种类最多的一门,类群多,分布广,与人和动物的关系极为密切。如蛛形纳中的蜱螨类是传染多种疾病的媒价(回归热、出血热、斑疹伤寒、鼠疫等)。昆虫纲动物则是动物界中最大的动物的类群,其中不少种类是使人和动物引起疾病的病原体的传播媒介,如蚊虫、虱子、白蛉、跳蚤、苍蝇等。

(九)棘皮动物门(Phylum Echinodermata)棘皮动物是皮有棘刺的多细胞动物。全部生活在海中,如海胆、海星等。紫海胆可供药用,冠海胆、环刺毒海胆有毒。

(十)原索动物门(Phylum Hemichordata)原索动物是无脊椎进化到脊椎动物的过渡类型动物。幼体和成体都有脊索,有弹性能弯曲,不分节,这是构成骨骼的最原始中轴。原索动物中的文昌鱼在学术上有重要意义,可供教学、研究用。

(十一)脊椎动物门(Phylum Vertebrata)为动物界中结构最复杂,适应性最完善,在进化上属于最高等的一门动物,绝大部分实验用的动物在这一门动物内。脊椎动物体形对称,多分为头部、躯干部和尾部三部。躯干部有成对的附肢,体内有脊椎骨连成脊椎,并有发达的头骨。中枢神经系在背侧,心脏在腹侧,这与无脊椎动物完全相反。脊椎动物门分为六个纲:园口纲、鱼纲、两栖纲、爬虫纲、鸟纲和哺乳纲。哺乳纲(包括人类)是动物界中最高等的一类,多数实验动物选自此纲。哺乳动物(mammal)特点是有颌;都以乳汁哺育幼儿;体一般分为头、颈、躯干、尾和四肢五部,颈椎七个;体腔由横隔膜分为胸腔和腹腔二部;体表多有被毛;心脏有二心房二心室,血液循环分为大循环和小循环;体温恒定;均有胎生,发生中多有羊膜、尿囊、胎盘。常用的实验用动物均是哺乳动物,如大猩猩、黑猩猩、猩猩、长臂猿、猕猴、狗、兔、猫、豚鼠、大鼠、小鼠、猪、羊、马、牛等。

鸟纲的特点是体表有被羽;两颌变为嘴;前肢变以翼;多为飞行生活;心脏为二心房二心室,血液循环分大循环和小循环;定温;卵生;发生中有羊膜、尿囊;骨髓为硬骨;脊索退化。被选用作实验用动物的有鸽、鸡、鸭等。两栖纲的特点是有颌,发生经过变态或变态不显著;幼时用鳃呼吸,适于水栖,成体一般用肺呼吸,多栖于陆上;心脏为二心房一心室,血液循环分大循环和小循环,但不完全;变温;骨骼为硬骨;脊索退化;卵生。被选用作实验用动物的有青蛙、蟾蜍、蝾螈等。园口纲、鱼纲和爬行纲内很少被选用作为实验用动物。

我国哺乳动物共有十四个目,均属真兽亚纲(Eutheria)。各目中常用的实验用动物见下表,其中除单孔目属原兽亚纲和有袋目属后兽亚纲外,其它十三目均属真兽亚纲。原猴目在分类学上还有一定争议,相当一部分兽类学学者把原猴目与灵长目归并为一个灵长目,降格为亚目。

二、常用实验动物在分类学上的位置

表1-3 常用哺乳类实验用动物的分类位置

| 目的名称 | 实验动物名称 |

| 单孔目Monotremata | 目前没有 |

| 有袋目Marsupialia | 袋鼠 |

| 贫齿目Edentata | 犰狳 |

| 食虫目Insectivora | 刺猬、鼩鼱 |

| 翼手目Chiroptera | 蝙蝠 |

| 灵长目Primates | 猕猴、狨猴、猩猩 |

| 兔形目Lagomorpha | 兔、鼠兔 |

| 啮齿目Rodentia | 大鼠、小鼠、豚鼠、金黄地鼠、 |

| 鲸目Cetacea | 黑线仓鼠、棉鼠、长爪沙鼠、田鼠等江豚 |

| 食肉目Carnivora | 猫、狗、鼬 |

| 鳍足目Pinnipedia | 海狗 |

| 长鼻目Proboscidea | 没有 |

| 海牛目Sirenia | 没有 |

| 奇蹄目Perissodactyla | 马、骡、驴 |

| 偶蹄目Artiodactyla | 猪、牛、羊、鹿 |

第四节 实验动物的分类方法

随着实验动物的进展,实验动物的分类方法愈来愈细,也更加科学化,通过了解下面的几种分类方法,同时可扼要地了解实验动物的来源和发展情况。

一、按实际用途分类

1.实验动物(Laboratory animals)是专门培育供实验用的动物,主要指作为医学、药学、生物学、兽医学等的科研、教学、医疗、鉴定、诊断、生物制品制造等需要为目的而驯养、繁殖、育成的动物。例如小鼠和大鼠是首先按实验要求,严格进行培育的实验动物,其次如地鼠类、豚鼠、其它啮齿类、鹌鹑等亦已实验动物化。

2.经济动物(Economical animals)或称家畜家禽(domestic animals and domestic fowl)是指作为人类社会生活需要(如肉用、乳用、蛋用、皮毛用等)而驯养、培育、繁殖生产的动物。转为实验用的有:产业家畜(猪、马、牛、羊、鸡、鸭、鹅、鸽、兔、鱼类等)和社会家畜(犬、猫、金鱼等),其中一部分虽已培育成能达到作为实验动物的目标,但同具有高标准水平的鼠类相比,其品质还不能说是很高的。

3.野生动物(Wild amimals)是指作为人类需要,从自然界捕获的动物,没有进行人工繁殖、饲养的动物。例如两栖类、爬虫类(青蛙、蟾蜍、蝾螈、水龟等);鱼类(鲫鱼、泥鳅等);无脊椎动物(蛤蜊类、墨鱼类、蟹类、海胆类、蝇类、蚊类、蟑螂等)鸟类;啮齿类(如黑线仓鼠、长爪砂鼠、黑线姬鼠等野鼠);灵长类(猿猴)等,这些野生动物,除少数外,一般均不能进行人工繁殖生产。

4.观赏动物(Exihibiting animals)是指作为人类玩赏和公园里供人观赏而饲养的动物,如踏车小白鼠、玩赏犬和猫等。

实验用动物来源于野生动物,从野生到家养,通过纯化(定向培育)发展成多种实验动物。野生动物家畜化,家畜动物种化,实验动物纯化,是野生动物演变为实验动物的过程。

这里必须强调指出,以往,把实验用动物非常含糊地称为实验动物,在习惯上误认为:实验用动物和实验动物概念是一样的,现在必须加以纠正,两者应该明确区分。实验用动物就是指一切用于实验的动物,其中除了符合严格要求的实验动物外,还包括家畜(产业家畜和社会家畜)和野生动物,这三类统称为实验用动物(Animals for Research,或Expermental Animals)。将实验用动物区分为实验动物,家畜和野生动物这三类动物是很重要的,也是很必要的,因为在动物实验上,特别重视反应的重复性,这三类动物有较大的差异。所谓反应的重复性就是指不同的实验工作者,在不同的实验地点,不同的时间,用同一品系动物所做的的实验,几乎没有差异地均能获得相同的结果。这就希望动物实验能达到象化学分析天平称量那样的精确度,对实验动物来说,要求能达到化学试剂那样的纯度。为了达到这个目的,就必须同时进行极为严格的遗传和环境的控制,两者不能偏废。这对实验动物来说是可以作到的,对野生动物几科是不可能的。对家畜来说,并不具备这些条件,虽然,家畜中某个品种的确立,亦有一定程度的遗传学控制和人工饲养管理条件,但同实验动物的严格要求相比,还是相差悬殊。再从育种的角度来看,家畜育种的遗传性质目标,不外乎是按畜产上要求的泌乳能力(乳牛),产蛋能力(家禽),肥育能力(肉用家畜),产毛能力(皮毛动物)等来进行的,其选种的方法是择优除劣,即排除低生产性能的遗传形质和易感疾病形质。而实验动物育种的形质目标,是按研究上的需要来考虑的,可利用的形质是非常多的,除了培育有高产优质性能的形质外,凡是在实验动物中发现的同人相类似的疾病,都要通过遗传学手段积极的把它培育后保留下来,建立“疾病模型”的品系。不仅如此,对耐病性形质的的培育的方向也是多方面的,既要培育耐病性高的形质(例如低癌品系),同时又要培育耐病性低的形质(例如高癌品系),以适应研究的需要,这就同家畜的高性能育种方向安全不同,而且家畜也是很难作到这些。由引可以看出,将“实验用动物”区分为上述三类动物是完全必要的。

二、按遗传学控制原理分类

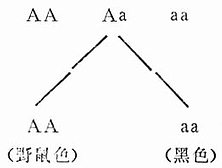

在化学实验中,要准备很多不同种类和不同纯度的试剂,按其含有杂质的多少可分为普遍的、实验室的、化学纯的、分析纯的等不同纯度的试剂,分别用于不同目的和要求的试验。在物理实验中,亦同样要制造出精密度各不相同的各种测定仪器、电子计算机等,促使物理学试验达到更加精确、迅速和完整的地步。实验动物被称为“活的试剂”的“活的测定器”。在动物实验时,就需要有纯度高的、敏感性强的,适合各种实验目的要求的健康的品系动物。目前,按遗传学控制方法,根据基因纯合的程度,把实验动物分类为:近交系、突变系、杂交群、封闭群四类,其规定要求各不相同,而杂种(Mongel)是未经遗传学控制而进行无计划交配繁殖的动物,故不属于本分类范围。

从遗传角度分类,也可将其分为同因型和不同基因型两类动物。同基因型动物又可分为近交系动物、同源导入近交系(近交同类系)动物、异单基因近交系(近交同类突变系)动物、重组近交系动物、突变系动物、杂交F1代动物、单亲二倍体动物和嵌合体动物。不同基因动物一般是指远交系动物和封闭群动物。每种动物在遗传学、生物学特性上和应用上都各具特点。

同基因型动物主要以近交系动物为代表,在繁殖中根据目的不同分别采用近交、杂交、或连续回交、或回交互交等特殊的方式培育而成。

不同基因型或杂合型的动物主要来源于远交杂种或近交纯种的动物,一般称为远交系动物或封闭群动物。种子来源于近交系或有近交历史的动物。其基因纯度与近交系相比差异不大,来源于没有近交历史的种群而繁殖的远交系动物,其基因变异情况差别很大。一般来说这些动物采用随机交配的方法,尽量避免选择,避免近交,保持一定的遗传异质性。

远交系动物和封闭群动物的特点,主要为高产、适应性和抗病性强,常用于生殖、生理、肿瘤、毒理、药理、免疫、微生物等研究工作以及一些药品、生物制品的制造和鉴定工作,目前常用的远交系动物有NIH、ICR等在我国则为昆明小鼠。

不同基因型的动物与基因型相同的动物相比在以下几个方面存在差异,见表1-4。

表1-4 同基因型与不同基因型动物比较

| 特 性 | 同 基 因 型 | 不 同 基 因 | ||

| 近 交 系 | F1代杂交动物 | 远 交 系 | F2系或杂种 | |

| 同基因性 | 高 | 高 | 不高 | 低 |

| 纯合性 | 高 | 低 | 低(可变性) | 低 |

| 长期遗传稳定性 | 高 | 高 | 低 | 低 |

| 可检定的客观指标 | 高 | 高 | 中等 | 低 |

| 表型一致性 | 高 | 较高 | 中等 | 低 |

| 独特性 | 高 | 较高 | 中等 | 低 |

| 国际公布 | 很广 | 很广 | 有限 | 极有限 |

| 背景资料 | 多 | 中等 | 中等 | 少 |

按遗传学控制方法,目前将实验动物分为下列几类,其主要特点分述如下:

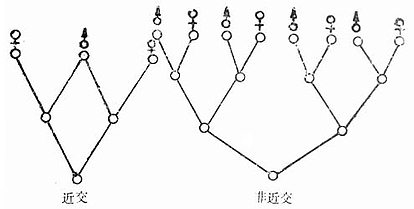

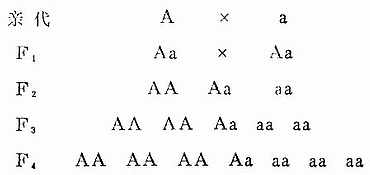

1.近交系动物(Inbred strain animals):近交系动物一般称为之纯系动物。是采用兄妹交配(BXS——brother sister)或亲子交配(PXO——parent xoffspring,父母与子女交配),连续繁殖20代以上而培育出来的纯品系动物。一般以小鼠为典型代表。所以把啮齿类动物同胞兄妹连续交配达20代以上的品系称为近交系,其近交系数可达99.8%,亦可用亲子(父女、母子)连续交配20代以上达到近交目的,其近交系数可达99%。但必须用年轻的双亲同其子女交配,而且亲子交配不能同兄妹交配混用。很多学者认为,较大动物的纯种培育很难获得成功,因为成功率低,往往成为经济上的学生负担。例如犬和猫连续兄妹交配20代需经20年左右。鸡和兔亦也花费较长时间。但目前毕竟因研究上的特别需要,已培育出兔、犬、猫、鸡、羊、猎等的若干近交系。有些学者提议:禽类和兔的血缘系数达到80%以上时(相当兄妹交配四代),即可称为近交系。

2.突变系动物(Maiant strain animals)是保持有特殊的突变基因的品系动物,也就是正常染色体的基因发生了变异的、具有各种遗传缺陷的品系动物。生物在长期繁殖过程中,子代突变发生变异,其变异的遗传基因等位点可遗传下去,或即使没有明确的遗传基因等位点,但经过淘汰和选拔后,仍能维持稳定的遗传形质。这种变化了的能保持遗传基因特性的品系,称之为突变品系。在小鼠和大鼠中,通过自然突变和人工定向突变,已培育出很多突变品系动物。

3.杂交群动物(Hybrid animals)也称杂交一代动物或系统杂交动物。是指两个近交品系动物之间进行有计划交配所获得的第一代动物。简称F1动物。一般只用子一代F1,有时也用子二代F2。例如由C57BL/6J和DBA/2小鼠交配后培育的第一代为DBF1或D2B6F1,C57L/J和A/He交配后的第一代为LAF1。

4.封闭群动物(Closed colony animals)是指一个动物种群在五年以上不从外部引进其他任何品种的新血缘,由同一血缘品种的动物进行随意交配,在固定场所保持繁殖的动物群。一般对群的大小、封闭年月、繁殖结构等均有明确的规定。可分为起源于近交系但并不进行兄妹交配的维持群和不起源于近交系而亦不进行兄妹交配的维持异。也就是在这固定的一群动物中,有的可能有近交关系,有的则无近交关系,但都要避免兄妹交配,也要避免亲子、表兄妹、侄伯之间相互交配,保持其一定的遗传差异。例如ddN小鼠,惠斯脱(Wistar)大鼠、各研究所长期自行繁殖的昆明种(瑞士种)小鼠、青紫兔、新西兰白兔、大白耳兔、豚鼠等均属此类。

三、按微生物学控制原理分类

在饲养动物的环境中及动物的体表、粘膜和消化道内容物中,均存在着大量种类繁多的微生物和寄生虫,如何控制微生物是特别重要的。一个优?

■[此处缺少一些内容]■

,故用药物将卵周围灭菌后移入无菌隔离器内使其孵化即可,而且,这些动物一般在在出生后能自力采食,故较易育成。

2.悉生动物(Cnotobiotes animals)是指机体内带着已知微生物(动物或植物)的动物。此种动物原是无菌动物,系人为的将指定微生物丛投给其体内,例如使大肠杆菌定居在无菌小鼠体内,在进行微生物检查时,仅能检出大肠杆菌。亦有人工投给二种以上的已知微生物。悉生动物一般分为单菌(Monoxenie)、双菌(Dixenie)、三菌(Trixenie),或多菌(Polyxenie)动物。此种动物同无菌动物一样是放在隔离器内饲育的,但因其带有已知的微生物,故隔离器内有微生物及其代谢产物的污染。例如,人工投给的微生物,除可在饮水中增殖外,还能在隔离器内放出大量的氨气。

3.无特定病原体动物(Specefic pathogen-free animals)是指机体内无特定的微生物和寄生虫存在的动物,简称SPF动物。但非特定的微生物和寄生虫是允许存在的,故其实际上就是指无传染病的健康动物。由于用疫苗和药物进行预防及治疗,或用淘汰带菌动物来作出SPF动物的方法并不实用(既浪费时间,又难保确实除去病原)。故一般大多先培育出无菌动物或悉生动物后,再把其转移到有封闭系统(Barrier System)的设施中饲育繁殖。原则上SPF动物室内是不允许存在病原菌的,但在封闭系统环境中,难免有很多非病原性微生物会逐渐进入动物机体内,故亦有人把这个转移过程称之为通常动物化。SPF动物的祖先是无菌动物,按理来说,无菌动物的子宫内和卵中应该是无菌的,然而,有些病毒实际上是通过亲代传给胎儿的,因此,在作出无菌动物和SPF动物之前,必须充分考虑这个问题。

4.清洁普通动物(Clean conventional animal,CCV)(亦称最低限度疾病动物MOA)或称清洁动物(Clean animal,CL)

来自屏障系统的SPF动物,饲养在设有两条走廊的,温湿度恒定的普通设施中的动物。垫料、饲料、用具等均应经过高压消毒。饮水pH为2.5~2.8,鼠盒上带过滤帽,空气亦应经过一定的过滤,工作人员穿干净服装操作,此类动物的微生物控制标准基本与SPF相同,不同之处为血清病毒抗体检查(脑脊髓炎病毒、鼠肝炎病毒……)经常可检出一定滴度的抗体,但不允许出现临床症状和脏器的病理变化和自然死亡。

普通动物(Conventioal animals)是未经积极的微生物学控制,普遍地饲养在开放卫生环境里的动物。垫料和食物不经高压消毒,饮水为自来水,不喂青饲料。鼠应排除肺炎病毒,沙门氏菌和链球菌,地鼠不应有蛲虫。普遍动物只能供教养和一般性实验,不适用于研究实验。

四、按我国实际情况分类

国外将实验动物分为五级和四级,以用于不同的实验。我国现在尚未划分实验动物的级别标准。1980年10月在北京召开医学科研存设计座谈会,有30多位国内著名专家教授参加,根据我国具体条件,这次会议对实验动物进行了分级,列举如下:

Ⅰ级:用于教学示教的动物,应没有能传染给人的疾病,如结核、假结核、痢疾、伤寒沙门氏菌感染、出血性黄疸螺旋体病、淋巴细胞脉络脑膜炎病毒感染,皮肤霉菌病,体外寄生虫病等。

Ⅱ级:用于一般动物实验,除Ⅰ级标准外,动物在一般实验动物室内繁殖饲养,种系清楚,不杂乱,没有动物所特有的疾病,如脱脚病(鼠痘)、流行性腹病毒、致死性肠道病毒、Pillifomis菌、出血性败血性巴斯德菌、支气管败血性传代菌感染、丝虫病、球虫病、蠕虫(除蛔虫外)病等。

Ⅲ级:即所谓无特定病原体(Specific Pathogen free,SPF)动物,除Ⅱ级标准外,动物为部腹产或子宫切除产,均按纯系要求繁殖,在隔离器内或层流室内饲养,只有一些不致病的细菌丛,没有各种致病的病原体。

Ⅳ级:即无菌(Germ free,GE)动物,在全封闭无菌条件下饲养的纯系动物,动物体内外不带有任何微生物和寄生虫(包括绝大部分病毒)。

Ⅲ级及Ⅱ级动物的要求较高也较贵,只宜用于特殊目的和要求的实验。

最近国内实验动物专家和科技工作者研究认为,现在我国医学实验动物分为四级:一级为普通动物;二级为清洁动物;三级为无特定原体动物;四级为无菌动物和悉生动物。

普通动物(CV)要求必须不带有人兽共患病原体及体外寄生虫。清洁动物(CL)要求在CV的基础上,还须不带有动物传染病的病原体。无特定病原体动物(SPF)要求在CL基础上还须不带有干扰实验的微生物。无菌动物(GF)要求不带有任何用现有的方法可以检出的微生物。悉生动物(GN)要求在无菌动物体上植入一种或数种已知的微生物。

第二章 常用实验动物的特点及应用

第一节 小鼠(Mouse;Musculus)

一、生物学特性和解剖生理特点

1.小鼠属于脊椎动物门,哺乳纲,啮齿目,鼠科,小鼠属动物。

2.成熟早,繁殖力强。小鼠6~7周龄时性成熟,雌性35~50日龄,雄性45~60日龄;体成熟雌性为65~75日龄,雄性为70~80日龄;性周期为4~5天,妊娠期为19~21天;哺乳期为20~22天;特别有产后发情(Post Partum Oestrus)便于繁殖的特点,一次排卵10~23个(视品种而定),每胎产仔数为8~15头,一年产仔胎数6~10胎,属全年、多发情性动物,繁殖率很高,生育期为一年。

3.体形小,易于饲养管理。小鼠是啮齿目实验动物中较小型的动物,一只小鼠出生时1.5克左右,哺乳一月后可达12~15克,哺乳、饲养1.5~2月即可达20克以上,可供实验需要,在短时间内可提供大量的实验动物。饲料消耗量少,一只成年小鼠的食料量为4~8克/天,饮水量4~7毫升/天,排粪量1.4~2.8克/天,排尿量1~3毫升/天,需要的饲养条件也较简单,因个体小,可节省饲养场地。

4.性情温顺,胆小怕惊。小鼠经长期的培育,在用于实验研究时,性情温顺,易于抓捕,不会主动咬人,但在雌鼠哺乳期间或雄鼠打架时“捉弄”则会咬人,一般很少相互斗架,操作起来很方便,是理想的实验动物。小鼠在罐、盒内饲养时,是很温顺的,但让其到罐外,很快就恢复到处乱窜的野性。雌鼠吃食仔鼠与其胆小怕惊有关。

5.对外来刺激极为敏感。对于多种毒素和病原体具有易感性,反应极为灵敏,如百万分之一的破伤风毒素能使小鼠死亡,这是其他实验动物所不能比拟的。对致癌物质也很敏感,自发性肿瘤多。

6.便于提供同胎和不同品系动物。可根据实验要求选择不同品系或同胎小鼠做实验,也可选择同一品种(或品系)、同年龄、同体重、同性别的小鼠做实验,由于动物遗传均一,个体差异小,实验结果精确可靠。

7.喜居于光线暗的安静环境,习于昼状夜动,喜欢啃咬。小鼠白天活动较少,夜间却十分活跃,互相追逐配种,忙于觅食饮水,为此夜间应备有饲料和饮水。

8.体小娇嫩,不耐饥饿,不耐冷热,对环境的适应性差。对疾病的抵抗力也差,因而遇到传染病时往往会发生成群死亡。如果饲料中断和饮水中断会发生休克,恢复后对体质会带来严重损害。特别怕热,一出汗就易得病死亡,如果饲料温度32℃时,常会造成小鼠死亡。

9.成雌鼠在动情周期不同级段,阴道粘膜可发生典型变化,根据阴道涂片的细胞学改变,可以推断卵巢功能的周期性变化。成年雌鼠交配后10~12小时阴道口有白色的阴道栓,这是受孕的标志,小鼠较为明显、大鼠和豚鼠不明显。小鼠的动情期往往开始于晚间,最普遍的是在晚10点到晨1点,偶尔在早晨1~7点,很少在白天,大鼠也类似,但较小鼠稍早,一般在下午4~10点。

10.小鼠面部尖突,嘴脸前部有长长的触手,耳耸立呈半圆形,眼大鲜红,生有较长的尾,尾部有模列并覆有环状角质的小表皮鳞,其数量小于200片。

11.小鼠发育成熟时体长小于15.5cm,体重雌性为18~40克,雄性为20~49克,双子宫型,胸部有3对乳头,鼠蹊部有2对乳头,有胆囊,胃容量小,肠内能合成维生素C,小鼠的染色体为20对,寿命2~3年。

12.小鼠的体温38(37~39)℃,呼吸频率163(84~230)次/分,心跳频率625(470~780)次/分,耗氧量1530mm2/g活体重,通气量24(11~36)ml/分,潮气量0.15(0.09~0.23)ml,收缩压113(95~125)mmHg、舒张压81(67~90)mmHg,红细胞总数9.3(7.7~12.5)百万/mm3,血红蛋白14.8(10~19)g/100ml,白细胞总数8.0(6~12)千/mm3,总蛋白4.8(4.2~5.5)g%。

13.小鼠有多种手色,不能都叫小白鼠,一般通称为小鼠。小鼠手色有白色(albino),鼠灰色(ayouti)、黑色(black)、棕色(brown)、黄色(yellow)、巧克力色(chocolate)、肉桂色(cinnamon)、淡色(dilution)、白斑(piebeld)等。

二、在生物医学研究中的应用

1.各种药物的毒性实验,如急性毒性试验、亚急性和慢性试验、半数致死量的测定等常常选用小鼠。

2.适合各种筛选性实验:一般筛选实验动物用量较大,多半是先从小鼠作起,可以不必选用纯系小鼠,杂种健康成年小鼠即可符合实验要求,如筛选一种药物对某一疾病或疾病的某些症状等有无防治作用时,选用杂种鼠可以观察一个药物的综合效果,因杂种鼠中血缘关系有比较近的,也有比较远的,对药物反应可能有敏感的、次敏感的、不太敏感的,通过筛选获得一个药物的综合效果后,再用纯系小鼠或大动物作进一步的肯定。

3.生物效应测定和药物的效价比较实验:如广泛用于血清,疫苗等生物鉴定工作,照射剂量与生物效应实验,各种药物效价测定(通过供试品和相当的标准品在一定条件下进行比较,以定出供试品的效价)等实验。

4.微生物、寄生虫病学的研究:因小鼠多种病原体具有易感性,适合于研究感染血吸虫、疟疾、马锥虫、流行性感冒、脑炎、狂犬病等。

5.肿瘤、白血病研究:目前小鼠已广泛地用于癌、肉瘤、白血病以及其他恶性肿瘤的研究。如常选用小鼠的各种自发性肿瘤作为筛选抗肿癌药的工具,这些小鼠自发肿瘤从肿瘤发生学上来看,与人体肿瘤接近,进行药物筛选比移植性肿瘤可能更为理想。如C3H小鼠自发乳腺癌高达90%,AKR小鼠白血病自发率很高等。另外也常用小鼠诱发各种动物肿瘤模型,进行肿瘤病因学、发病学和防治研究。如常用甲基胆蒽诱发小鼠胃癌和宫颈癌,用二乙基亚硝胺诱发小鼠肺癌等。

6.避孕药和营养学实验研究:小鼠的繁殖能力很强,妊娠期很短,仅21天,生长速度很快,因此很适合避孕药和营养学实验研究。如常选用小鼠作抗生育、抗着床、抗早孕、中孕和抗排卵实验。

7.镇咳药研究:小鼠在氢氧化铵雾剂刺激下有咳嗽反应,可利用这个特性来研究镇咳药物。因此,小鼠是研究镇咳药物所必需的动物。

8.遗传性疾病的研究:如小鼠黑色素病,即Chediak-Higashi综合征,为白发性遗传病,与人相似。还有白化病、家族性肥胖,遗传性贫血、系统性红斑狼疮、尿崩症等。

9.传染性疾病研究:如钩体病,霉形体病、巴氏杆菌病、沙门氏菌病、淋巴性脉络膜丛脑膜炎、脊髓灰白质炎、日本血吸虫病等。

10.免疫学研究:如可利用各种免疫缺陷小鼠来研究免疫机理等。

三、主要品种和品系

小鼠的品种和品系很多,是实验动物中培育品系最多的动物。目前世界上常用的近交品系小鼠约有250多个,均具有不同特征。突变品系小鼠约有350多个。

1.以色而论,有白色、灰色、棕色、黄色、黑色等。如野生毛色小鼠有C3H、CBA/N等;黑色小鼠有C57BL/6、C57BL/10、C58品系等;灰色小鼠有C57L、DBA/2品系等;白色小鼠有A、AKR、BALB/c、RF、SWR等品系。

2.以肿瘤研究需要培育的品系很多,有自发瘤品系,如高癌株的C3/H/HCN、A系,津白Ⅱ号等;低癌株的C57BL/6N、C58、津白Ⅰ号等。诱发瘤品系,如乳腺癌小鼠:C3H、A品系等;胸腺癌小鼠:DBA(♀)、R111、BALB/C、C57BR等品系;肺癌小鼠:A、SWR、BALB/C、C57BL等品系;肝癌小鼠:C3H、C3He、C3Hf等品系;白血病小鼠:AKR、C58、C57BL等品系小鼠;卵巢癌小鼠C3H等品系。

3.为研究各种人类疾病需要培育的品系也很多,如研究心血管疾病的小鼠:DBA等品系;自家免疫性疾病小鼠:NZB/N、NZB×NZW等品系;脑积水病小鼠:C57BL/KaLwN、B10、D2/nSnN等品系;肾盂积水小鼠:C57L/N、STR/N等品系;白内障小鼠L:STAR/N等品系;多尿症小鼠:STR/N、STR/lN等品系;肾脏病A/HeN等品系;腭裂小鼠:A/HeN(自发)、C57BL/6N(诱发)等品系;放射病C57BR/CdJN(有抗力)、BALB/CAnN、LACA(敏感)等品系;毒浆原虫病小鼠:BALB/CAnN等品系;疟疾小鼠:C58/LWN、DBA/1JN(对疟原虫感染有抗力)、C57L/N(疟原虫易感)等品系。

4.为供药物和代谢等研究需要培育的品系有:矿物油过敏小鼠:BALB/CAnN等品系;免疫球蛋白缺乏小鼠:CBA/N等品系;胰岛素敏感小鼠:C57BR/CdJN等品系;类固醇代谢障碍小鼠:C57BL/10scN;维生素K缺乏小鼠: CBA/CaHN等品系;镇静剂实验小鼠:SJL、NZW等品系。

在微生物和各种实验研究中,以小白鼠最为普遍,有英国种、法国种、德国种和瑞士种等,而以瑞士种最著名。目前我国各生物制品、医学研究单位繁育的小白鼠为昆明种,该品系为封闭种群,最早在抗日战争时期从缅甸而来,在云南昆明繁殖,经过多年培育繁殖而成,该品系小鼠体型较大,繁殖力强。

近年来我国广大的医学、实验动物科研工作乾在研究肿瘤方面培育出L615品系小鼠、它系由C57BL品系小鼠与昆明品系杂交,通过二十代兄妹近亲交配培育出来的,对于白血病研究,它是比较好的一个品系;在这个品系基础上我国又培育出几个品系小鼠供白血病研究使用,如L7212、LS783、RS615、AL771、L6565和津638等品系;又如天津医学院培育出的自发瘤高癌系津白—Ⅱ小鼠,低癌系津白—Ⅰ小鼠,医科院培育出的A系小鼠,军科院培育出的Amml小鼠等都已在我国广泛应用。

5.为不同研究领域所培育的品系还有:供研究肿瘤常用的品系:A、AKR、BALB/C、RF、SWR、C3H、C57BL、C58、C57BR等品系;生理学研究上常用的品系:A、BALB/C、SWR、C3H、C57BL、C57BR等品系;研究辐射损伤常用的品系:RF、SJL、C3H、C57BL等品系;遗传学上常用的品系:C57BL等品系;免疫研究上常用的品系:C3H、C57BL、DBA/2、BALB/C等品系。

第二节 大鼠(Rat;Rattus norregicus)

一、生物学特性和解剖生理特点

1.大鼠性哺乳钢,啮齿目,鼠科,大鼠属动物。

2.繁殖快。大鼠2月龄时性成熟,性周期4天左右,妊娠期20(19~22),哺乳期21天,每天产仔平均8只,为全年、多发情性动物。

3.喜啃咬、夜间活动、肉食,白天喜欢挤在一起休息,晚上活动大,吃食多,因此白天除实验必须抓取外,一般不要抓弄它。食性广泛,喜吃各种煮熟的动物肉。对光照较敏感。

4.性情较凶猛、抗病力强。大鼠门齿较长,激恕、袭击抓捕时易咬手,尤其是哺乳期的母鼠更凶些,常会主动咬工作人员喂饲时伸入鼠笼的手。对外环境适应性强,成年鼠很少患病。一般情况下侵袭性不强,可在一笼内大批饲养,也不会咬人。

5.无胆囊:大鼠、鸽、鹿、马、驴、象等动物没有胆囊,它们的总胆肝管括约肌的阻力很少,肝分泌的胆汁通过总胆管进入十二指肠,受十二指肠端括约肌的控制。

6.不能呕吐:因此药理实验时应予注意。

7.垂体一肾上腺系统功能发达,应激反应灵敏。行为表现多样,情绪敏感。

8.视觉、嗅觉较灵敏,做条件反射等实验反应良好,但对许多药物易产生耐药性。

9.大鼠血压和血管阻力对药物反应敏感,但对强心甙的作用较猫敏感性低671倍。

10.肝脏再生能力强,切除60~70%的肝叶仍有再生能力。

11.对营养、维生素、氨基酸缺乏敏感,可发生典型的缺乏症状。体内可以合成维生素C。

12.对炎症反应灵敏。它的眼角膜无血管。

13.生长发育期长,长骨长期有骨骺线存在,不骨化。

14.成年雌鼠在动情周期不同阶段,阴道粘膜可发生典型变化,采用阴道涂片法(Yaginal Smear Test)来观察性周期中阴道上皮细胞的变化,可推知性周期各个时期中卵巢、子宫状态与垂体激素的变动。

大鼠、小鼠动情周期阴道涂片的细胞变化特点见下表:

表2-1 阴道涂片的组织学变化

| 阶段 | 经过时间(小时) | 卵巢变化 | 细胞变化特点 | |

| 小鼠 | 大鼠 | |||

| 动情前期(P) (Proestrus stage) | 18 | 17-21 | 卵泡加速生长 | 全部是有核上皮细胞,偶有少量角化细胞 |

| 动情期(E) (Estrus stag) | 42 | 9-15 | 卵泡成熟、排卵 | 全部是无核角化细胞或间有少量上皮细胞 |

| 动情后期(M) (Metestyus stage) | 12 | 10-14 | 黄体生成 | 白细胞、角化细胞、有核上皮细胞均有 |

| 动情期间(DI) (Ciestrus stage) | 48-72 | 60-70 | 黄体退化 | 大量白细胞及少量上皮细胞和粘液 |

动情周期:小鼠120~144小时 大鼠96~120小时

15.大鼠(包括小鼠)心电图中没有S-T段,甚至有的导联也不见T波,如有T波也是与S波紧挨着,或在R波降支上即开始,以致看不到等电线的S-T段。但心电图其他成分稳定,重复性好。豚鼠以上较大的动物均有明显的S-T段,在选择动物品种时应以注意。

16.大鼠垂体较脆弱地附着在漏斗下部,不需要很大的吸力就可以除去而不破坏鞍膈和脑膜,适宜于制作去垂体模型。大鼠也很适于作肾上腺和卵巢等内分泌腺切除手术。

17.大鼠肠道较短,盲肠较大,但盲肠功能不发达。不耐饥饿,肠内能合成维生素C。双子宫。胸部和鼠蹊部各有三对乳头。胰腺十分分散,位于胃和十二指肠弯曲处。染色体为21对,寿命3~4年。

18.大鼠的体温39(38.5~39.5)℃,心跳频率475(370~580)次/分,呼吸频率85.5(66~114)次/分,通气量7.3(5-10.1)ml/分,潮气量0.86(0.6~1.25)ml,耗氧量2000mm3/g体重,麻醉时收缩压116(88~138)mmHg红细胞总数8.9(7.2~9.6)百万mm3,血红蛋白14.8(12~17.5)g/100ml血,白细胞总数:5000~15000/mm3,血小板10~30万/mm3,血容量占体重的7.4%,红细胞比重1.090,总蛋白7.2(6.9~7.6)g%。

二、在生物医学研究中的应用

1.神经-内分泌实验研究:垂体-肾上腺系统发达,应激反应灵敏,如可复制应激性胃溃疡模型。常用大鼠切除内分泌腺方法,进行肾上腺、垂体、卵巢等内分泌实验。

2.营养、代谢性疾病研究:大鼠是营养学研究的重要动物,曾用它作了大量维生素A、B、C和蛋白质缺乏等营养代谢研究。还常选用大鼠作氨基酸(苯丙氨酸、组氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、色氨酸、蛋氨酸、赖氨酸和精氨酸)和钙、磷代谢研究。还可进行动脉粥样硬化、淀粉样变性、酒精中毒、十二指肠溃疡,营养不良等研究。

3.药物学研究:大鼠血压和血管阻力对药物反应敏感,最适合于筛选新药和研究心血管药理。如常选用大量用直接血压描记法进行降压药的研究;灌流大鼠肢体血管或离体心脏进行心血管药理学实验;毒扁豆碱引起的大鼠升压反应实验模型,可用来研究影响肾上腺素能神经递质释放的药物。

4.肿瘤研究:大鼠可复制成各种肿瘤模型,是肿瘤实验研究最常用的实验动物。它特别易患肝癌,可用二乙基亚硝胺、二甲基偶氮苯(DAB)复制大鼠肝癌动物模型;用甲基苄基亚硝胺诱发复制大鼠食管癌等。

5.传染病研究:是研究支气管肺炎、副伤寒的重要实验动物。选用幼年大鼠进行流感病毒传代,进行厌氧菌细菌学实验,还可进行假结核、麻疯、霉形体病、巴氏杆菌病、葡萄球菌感染(用激素处理后)、念珠状链杆菌病、黄曲病、烟曲菌等真菌病等研究。

6.多发性关节炎和化脓性淋巴腺炎等的研究:大鼠足跖浮肿法是目前最常用的筛选抗炎药物的方法。大鼠的踝关节对炎症反应很敏感,常用它来进行关节炎的药物研究。

7.行为表现的研究:目前,大鼠已广泛应用于高级神经活动的研究。它具有行为情绪的变化特征,行为表现多样,情绪敏感。

8.中耳疾病和内耳炎的研究。

9.畸胎学研究和避孕药研究。

10.放射医学研究常选用大鼠。因其无胆囊,常用它作胆总管插管收集胆汁,进行消化功能的研究。

11.肝脏外科研究:由于大鼠肝脏的枯否氏细胞90%有吞噬能力,所以肝切除60~70%后仍能再生,常用于肝外科实验。

12.遗传学研究:大鼠的毛色变型很多,具有很多的毛色基因类,例如野生色(A)突变种[野生色等位基因(a)和白化等位基因(C)]、淡黄色(d)、粉红眼(p)、红眼(r)、银色(S)、沙色(sd)、黄色(e)、白灰色(wb)等,在遗传学研究中常可运用。

三、主要品种和品系

白化型大鼠在生物医学研究中占据着重要的地位,它是由野生褐家鼠(Rattu Norvegicus)和黑家鼠经驯化后所获得的变种,一般认为它起源于亚洲的温暖地区,特别是Caspina海沿岸的苏联地区,大约在18世纪传到欧洲,在1728~1730年到达英国,在1775年到达美国。开始时,大鼠在欧洲作为一种观察动物在家庭中驯养,大约在1850年前,首先用作营养学实验,1856年首先报告了用大鼠作肾上腺切术的实验观察,在1880年前就已培育出3种隐性毛色基因的纯合子:白化型、黑色非野生色和斑驳色,大约在19世纪末,这些隐性株系即被引进美国加以培育。随着生物医学研究需要,现在全世界已培育出100多个近交品生系(详见大鼠近交品系名称表)。常用的大鼠近交品系有十几个如ACI、BVF、F344、PA、M520、WAB、WAC、WKA、SD、RF等品系。常用的非近交的纯种大鼠有7种,其中以Wistar大鼠用得最多,我国医药研究中应用也比较广泛。此种大鼠白色,相当于小鼠的瑞士(Swiss)种。其他6种大鼠也较常用:Sherman大鼠,为白化鼠;Oshorne-Mendel大鼠,白化鼠;Sprague Dawley大鼠,白化鼠;Long Evans大鼠,应用最广泛,基因型为hh,头部毛斑如包头巾(hooded),基因型若为hhaa,则尾基部有黑色毛,一般黑白色;August大鼠,眼为粉红色,毛斑与hhaa相似,但此鼠基因为hhpp基因有冲淡作用,是淡化基因,此鼠用于药物和还培育了不少突变品系大鼠,在医学的各个领域中也得到了广泛应用,如癫痫大鼠,用玲声响刺激会旋转起舞数秒钟,一侧倒地,发作癫痫,与人类癫痫发作相似,适于研究人类癫痫病。又如高血压大鼠(Hypertension Rat):SHR大鼠由Okamoto和Aoki选育成功,正常大鼠收缩压110~120mmHg,育成后血压高达200mmHg。出生五周龄SHR大鼠血压可达150mmHg,成年后血压平均为170~180mmHg,最高可达200mmHg以上,因此SHR也可称为自发性高血压大鼠(Spontaneously Hypertensive Rat),此鼠除有高血压自发率为100%特点外,还有高血压性心血管病变。适于人类的高血压病研究。目前培育成功的这类遗传性高血压大白鼠鼠种甚多,除上述由Okamoto等培育成功的京都种大白鼠(SHR)外,还有由Smirk等培育成功的新西兰种大白鼠(GHR),由Biachi等培育成功的米兰种大白鼠(MHS),由Dahl等培育成功的Brookhaven种高血压敏感大鼠(HSR)。此外,Okamoto还培育了一些亚系。遗传性高血压大白鼠寿命明显缩短。

采用大白鼠与家鼠杂交生的大灰鼠比纯种大白鼠较易引起听源性高血压,大灰鼠以选用120天年龄的为宜。大灰鼠长时期处于噪音或钥匙叮噹响声(Key-jingling)刺激造成听源性紧张情况下,可诱发神经源性高血压,它与人的高血压病相类似,适用于降压药物的筛选。

第三节 豚鼠(Guine-pig;Cavia porcellus)

一、生物学特性和解剖生理特点

1.豚鼠属哺乳纲,啮齿目,豚鼠科。又名天竺鼠、海猪、荷兰猪。

2.喜群居,头大,颈短、耳圆、无尾,全身被毛,四肢较短,前肢有四趾,后肢有三趾,有尖锐短瓜,有抓人,不喜于攀登和跳跃,故可放无盖小水泥池中进行饲养。习性温顺,胆小易惊,有时发出吱吱的尖叫声,喜干燥清洁的生活环境。

3.嗅觉、听觉较发达,对各种刺激均有极高的反应,如对音响、嗅味和气温突变等均极敏感,故在空气混浊和寒冷环境中易发生肺炎,并引起流产,受惊时亦易流产。

4.豚鼠是草食性动物,嚼肌发达而胃壁非常薄,盲肠特别膨大,约占腹腔的1/3容积,粗纤维需要量较家兔还要多,但不象家兔哪样易患腹泻病。

5.豚鼠食量较大,对习惯了的食欲旺盛,但对变质的饲料特别敏感,常因此减食或废食,甚至引起流产。对抗菌素也特别敏感,投药后容易引起死亡和肠炎,如使用青霉素,不论剂量多大,途径如何,均可引起小肠和结肠炎,甚至使其发生死亡。对青霉素的敏感性比小鼠高1000倍,故用青霉素治疗时应特别小心。与大鼠和小鼠相反,它夜间少食少动。

6.豚鼠属于晚成性动物,即母鼠怀孕期较长,为63(59~72)天,胚胎在母体发育完全,出生后即已完全长成,全身被毛,眼张开,耳竖立,并已具有恒齿,产后一小时即能站立行走,数小时能吃软饲料,2~3日后即可在母鼠护理下一边吸吮母乳,一边吃青饲料或混合饲料,迅速发育生长。

7.体内(肝脏和肠内)不能合成维生素C,所需维生素C必须来源于饲料中。人、灵长类及豚鼠体内缺乏合成维生素C的酶,因此饲养豚鼠时,需在饲料或饲水中加维生素C或给新鲜蔬菜,当维生素C缺乏时出现坏血症,其症状之一是后肢出现半瘫痪,冬季尤其易患,补给维生素C,则症状消失。

8.耳窝管敏感,便于做听力实验,豚鼠对700~2000周/秒纯音最敏感,如常用2000周/秒音频来观察新霉素对内耳毒性的研究。

9.能耐低氧、抗缺氧,比小鼠强4倍,比大鼠强2倍。

10.对结核杆菌、布氏杆菌、钩端螺旋体、马尔他热布鲁氏菌(Brucella meliteusis)、白喉杆菌、Q热病毒、淋巴细胞性脉络丛脑膜炎(Lymphocytic Choriomeningitis)病毒等很敏感。

11.豚鼠易引起变态反应,血清诊断学上的“补体”即是由豚鼠血清制成的。

12.豚鼠的胸腺全部在颈部,位于下颌骨角到胸腔入口中间,有二个光亮、淡黄色、细长成隋圆形、充分分叶的腺体。肝分四个主叶和四个小叶。肺分七叶、右肺四叶左肺三叶。

13.豚鼠的性周期为16.5(12~18)天,妊娠期68(62~72)天,哺乳期21天,产仔数3.5(1~6)只,为全年、多发情性动物,并有产后性周期。

动物性周期分为多周期(一年有多次性周期)和单周期(一年有一次性周期)二大类。除灵长类以外,所有哺乳动物的生殖周期存在着明显的种属差异,有些动物如狗、猫、猎、马、牛等仅在生殖季节才有这种周期性变化,其余时间生殖器官处于萎缩休息状态,但小鼠大鼠、地鼠、豚鼠等动物在正常情况下全年都表现出生性周期的往返循环。

豚鼠和小鼠、大鼠、地鼠、兔鼠实验动物,尚有产后性期,即动物怀孕生仔后,在48小时之内或在哺乳期的某个时间内又可能受孕,称产后性期或反常怀孕。

14.豚鼠正常体温38.6(37.8~39.5)℃,心跳频率280(200~360)次/分,呼吸频率90(69~104)次/分,潮气量1.8(1.0~3.9)ml,通气率16ml(10~28)/分,耗氧量816mm3/g活体重,血压75-120mmHg,红细胞总数5.6(4.5~7.0)百万/(mm3),血红蛋白14.4(11~16.5)g/100ml血,白细胞总数5000~6000mm3,血小板11.6万/mm3,血浆总蛋白5.4(5.0~5.6)g%,血容量占体重的6.4%,染色体32对,寿命5~7年。

二、在生物医学研究中的应用

1.各种传染病的研究,豚鼠对很多致病菌和病毒十分敏感。是进行各种传染性疾病研究的重要实验动物。如结核、白喉、鼠疫、钩端螺旋体、疱疹病毒病、链杆菌、副大肠杆菌病、旋毛虫病、布氏杆菌、斑疹伤寒、炭疽等细菌性疾病和Q热、淋巴细胞性脉络丛脑膜炎等病毒性疾病均常选用豚鼠来进行研究。

2.细菌性和病毒性传染病的实验诊断;结核病、白喉、布氏杆菌病、Q热、淋巴细胞性脉络丛脑膜炎等疾病的实验诊断常选用豚鼠来进行。如豚鼠对人型的结核杆菌极为敏感,常用作结核病的确诊。将肾结核患者的尿液接种于豚鼠体内,如豚鼠出现结核病症状即确定为结核阳性。血清学诊断上的“补体”就是由豚鼠血清制成的,常用补体结合试验来进行实验诊断。

3.药理学研究:豚鼠对某些药物极为敏感,因此它是研究这些药物的“专门动物”。例如豚鼠对组织胺极敏感,所以很适合作平喘药和抗组织胺药的研究;豚鼠对人型结核杆菌具有高度的敏感性,因此常用作抗结核病药物的药理学研究。

4.营养学研究:是进行维生素C研究的重要动物。豚鼠体内不能合成维生素C,对维生素C缺乏十分敏感,如果饲料中缺乏时,很快会出现一系列坏血病症状,是目前唯一用于研究实验性坏血病的动物。

5.过敏反应或变态反应的研究:因为豚鼠易于过敏,最适合进行这方面研究。如给豚鼠注射马血清很容易复制成过敏性休克动物模型。常用实验动物接受致敏物质的反应程度不同,其顺序为:豚鼠>家兔>狗>小鼠>猫>蛙。

6.适于观察出血和血管通透性变化的实验:豚鼠的血管反应敏感,出血症状显著。如辐射损伤引起的出血综合征在豚鼠表现得最明显,狗也相当显著,猴和家兔中等,而小鼠和大鼠很少见。

7.内耳疾病的研究:豚鼠的耳窝管对声波极为敏感。特别对700~2000周/秒纯音最敏感。常选用豚鼠进行若干内耳疾病的研究。

8.毒物对皮肤局部作用实验:豚鼠和家兔皮肤对毒物刺激反应灵敏,其反应近似于人。

9.豚鼠对缺氧的耐受性强,适于作缺氧耐受性和测量耗氧量实验。

10.实验性肺水肿实验:切断豚鼠颈部两侧迷走神经可以复制典型的急性肺水肿动物模型,症状比其它动物更明显。

11.动物代血浆的研究也常选用豚鼠。

三、主要品种和品系

1.近交品系豚鼠目前世界上有12个。由于豚鼠妊娠期较长为68(62~72)天,一胎生得少,一般2~3只,培育一个近交品系需要20~30年,所以近交品系较少。用于医学科研的近交品系纯系2号和纯系13号。

(1)近交系2:此品系1906年引自美国农业部,在1951年11代时,Wright采用兄妹交配繁殖到1933年的33代后,改为随机交配,一直到1940年。1940年Heston继续采用兄弟交配。1950年引入美国国立卫生研究院(NIH),并分布于世界各国,其毛色为三色(黑、红、白),大部分在头部,其体重小于13系,但脾脏、肾脏和肾上腺大于13系,老龄豚鼠的胃大弯、直肠、肾脏、腹壁横纹肌、肺脏和主动脉等部都有钙质沉着,对结核杆菌抵抗力强,并具有纯合的GPL-AB.I(豚鼠主要组织相容性复合体)抗原,血清中缺乏诱发迟发超敏反应的因子,而对实验诱发自身免疫性甲状腺炎却比13系敏感。

(2)近交系13:其毛色也有三色(黑、白、红),大部分在头部,其育成历史与2系相同,所有的亚系都是从美国NIH输出的,这个品系对结核杆菌抵抗力强,性活动比2系差,体形较大,GPL-AB.1抗原与2系相同,而主要组织相容性复合体1区与2系不同,对诱发自身免疫性甲状腺炎的抵抗力比2系和Hartley远交群强,生存期一年的豚鼠其白血病自发率为7%,流产率为21%,死胎为45%,血清中缺乏诱发迟发超敏反应的因子。在已有的30多种远交群豚鼠中,使用最广泛的是Hartley品系1,它是1926年Dunkin-Hartley用英国种豚鼠繁育而成。

我国1973年曾从英国实验动物中心引进DHP远交群豚鼠,也是属于Dunkin-Hartley品系,由于饲养在Pirbright单位,而被称为DHP,引进我国后经过8代兄妹交配繁殖,又改用随机交配到现在,目前对其特性还不清楚,尚未推广使用。

2.豚鼠经过人工驯化后,分为四个变种:

(1)英国种:毛短,体分健壮,毛色有纯白、黑色、棕黑色、棕黄色、灰色等。英国种豚鼠主要有4个品种:顿金哈德莱(Dunkin Hartley)、哈德莱(Hartley)、勃莱特哈德莱(Pirbright Hartley)和短毛种(Shorthair)。

(2)安哥拉种:毛细而长,能把脸部、头部、身体覆盖住。对寒冷和潮湿特别敏感,不易饲养繁殖,雌鼠一般一胎只生一只仔鼠,而且仔鼠成活率较低。这种豚鼠不适于做实验。

(3)秘鲁种:毛细长有卷,体质较英国种差。与安哥拉种有新缘关系。

(4)阿比西尼亚种:短毛,但毛长成后似蔷薇花状的卷涡毛。这种豚鼠极易感染各种疾病,因而亦不适于用作试验。

目前我国各研究教学单位使用的豚鼠多为短毛的英国种豚鼠。不同毛色的英国种豚鼠杂交可形成不同的变种,如纯白色、黑色、棕色等,因此这些非纯种短毛豚鼠,被毛颜色是多样的,但基本是棕黄、黑、白三种颜色,可以棕黄、黑、白相同,形成不规则的斑点,称三色豚鼠,也可有二色或单色豚鼠。安哥拉种、秘鲁种、阿比西尼亚种豚鼠抵抗力较差,很容易感染疾病,均不适宜作试验,都用来作观赏动物。

第四节 地鼠(Hamster)

一、生物学特性和解剖生理特点

1.它是由野生动物训养后进入实验室的动物。

2.雌鼠比雄鼠强壮,除发情期外,雌鼠不易与雄鼠同居,且雄鼠易被雌鼠咬伤。

3.尾短,有颊囊。地鼠颊囊是缺少组织兼容性抗原的免疫学特殊区,是进行组织培养,人类肿瘤移植和观察微循环改变的良好区域。

4.生殖周期短。妊娠为16(14~17)天,为啮齿类动物中妊娠期最短者。地鼠成熟期快。雌鼠一个月已性成熟,之后即可进行繁殖,雄鼠2.5月可交配。哺乳期20~25天,离乳后雄鼠2月龄,雌鼠1.5月龄可配种。雄鼠成熟时体重为100克左右,雌鼠120克左右。成熟期时除发情期以外雌鼠不许雄鼠靠近。

5.生产能力旺盛,生长发育快。每年每只雌鼠可产7~8胎,每胎产仔5~10只,平均7只左右。幼仔出生后生长发育很快,出生时全身裸露。3~4日耳壳开始突出体外,以后张开,4日长毛,12日可爬出窝外觅食,14日眼睁开,一边觅食一边靠母鼠汁哺育,生长很快。

6.有嗜睡习惯,睡眠很深时,全身肌肉松弛,且不易弄醒,有时误认为死亡。室温低时出现冬眠,一般于8~9℃时可出现冬眠,此时体温、心跳、呼吸频率、基础代谢率均降低。室温低于13℃则幼仔易于冻死,室温最好保持20~25℃,相对湿度40~70%。

7.好斗为其行为特征,难于成群饲养。金黄地鼠初胎时有食仔的恶习。

8.中国地鼠易产生真性糖尿病,血糖可比正常高出2~8倍,胰岛退化,β细胞呈退行性变,易培育成糖尿病株。

9.具有贮藏食物习性。其颊囊可充分扩张,贮藏能力极大,便于冬眠时食用。地鼠口腔内两侧各有一个很深的颊囊,一般深度为3.5~4.5厘米,直径为2~3厘米,一直延续到耳后颈部。通过颊囊将大量食物搬于巢中。

10.地鼠对皮肤移植的反应很特别,在许多情况下,非近交系的封闭群豚鼠个体之间皮肤相互移植均可存活,并能长期成活下来,而不同种群动物之间的皮肤相互移植,则100%不能存活,并被排斥。

11.金地鼠体温的高低与季节有关,夏天一般为38.7±0.3℃,一天内也有变化,晚上9~10点体温最高,从中午到傍晚较低,上午3~5小时和10时,其体温上升。颊囊内的温度为37±1℃,雄鼠直肠温度和颊囊温度大体一致,雌鼠直肠温度比颊囊低1~2℃。

12.金地鼠心率为400次/分,呼吸频率73.6(33~127)次/分,呼吸量60(33.3~82.8)ml/分,在20~21℃血液量为体重的5%,寿命为的条件下,每小时每克体重要消耗氧2.3ml。颈动脉血压,8~12周龄时为78.7~101.3mmHg,12~17月龄为64.3~88.3mmgHg,17~24月龄为65.5~92.5mmHg,24月龄以上为62.0~91.8mmHg,红细胞总数5.9~8.3百万/mm3,血红蛋白14.85~16.20g/100ml血,白细胞总数7.200~8.480/mm3,成年地鼠2.5~3.0年。

13.中国地鼠(黑线仓鼠)与金黄地鼠解剖生理特点基本相似,但也存在一些差异,如中国地鼠的染色体少而大,二倍体细胞2n=22,大多数能相互签别,定位明确,尤其Y染色体在形态上是独特的,极易识别。无胆囊,大肠长度比金地鼠短一倍,但脑重、睾丸大均比金地鼠重近一倍。

二、在生物医学研究中的应用

1.肿瘤移植、筛选、诱发和治疗等研究:瘤组织接种于颊囊中易于生长,利用颊囊观察对致癌物的反应。金黄地鼠对移植瘤接受性强,比其它实验动物易生长。近15年来大量开展用金黄地鼠研究移植瘤。因此肿瘤研究可能是当前生物医学研究中使用地鼠最多的科研项目。地鼠对可以诱发肿瘤的病毒很易感也很敏感,还能成功地移植某些同源正常组织细胞或肿瘤组织细胞等。这些方面,甚至也能成功地反应一些非近亲品系的地鼠。因而地鼠是肿瘤学研究中最常用的动物,广泛应用于研究肿瘤的增殖、致癌、抗癌、移植、药物筛选、X线治疗等。

2.寄生虫学的研究:如溶组织性阿米巴(Entamoeba histolytica),利氏曼原虫病(Leishmaniasis),旋毛虫病(Trichinella piralis)等。

3.细菌、病毒研究:如小儿麻疹病毒等。由于金地鼠对病毒非常敏感,已成为病毒研究领域的重要实验材料。

4.生殖生理的研究:妊娠期短,仅16天,雌鼠出生后28天即可繁殖。性周期比较准,约4.5天,适合于计划生育的研究。

5.老化、冬眠、行为等生理学方面的实验研究:如诱发冬眠,可研究冬眠时的代谢特点。

6.内分泌学研究:如肾上腺,脑下垂体,甲状腺等。中国地鼠的鼠丸很大,为传染病学研究的良好的接种器官。

7.糖尿病研究:中国地鼠是真性糖尿病的良好动物模型。

8.营养学研究:如维生素A、E缺乏症,维生素B2缺乏(Riboflavin deficiency)的研究等。

9.微循环和血管反应性的研究:常选用颊囊粘膜观察淋巴细胞和血小板的变化及血管反应性变化。

10.遗传学研究:选用近交品系地鼠进行遗传学研究。中国地鼠已为细胞遗传学、辐射遗传学等学科广泛应用,它的地理分布,生活习性和繁殖特点也成为进化遗传方面饶有兴趣的研究对象。

11.牙科医学研究:如龈齿的研究。

12.药物学研究和心血管的研究,如毒性和致畸的研究。

13.利用地鼠的肾脏作组织培养接种毒种,制造流行性乙型脑炎疫苗、狂犬疫苗,用量很大。

14.组织移植(皮肤、胎儿心肌、胰腺等)研究和血液学(血小板减少症等)研究。

15.染色体畸变和染色体复制机制的研究:中国地鼠染色体大,数量少,且易于相互鉴别,在小型哺乳动物中是难能可贵的,为研究染色体畸变和染色体复制机理的极好材料。当前还更多地应用于组织培养的研究,在对各种组织细胞的体外培养中,不仅容易建立保持染色体在二倍体水平的细胞株,尚在抗药性、抗病毒性、温度敏感性和营养需要的选择中,建立了许多突变型细胞株。

三、主要品种和品系

地鼠在世界上共有4属66个变种或亚属。培育的近交品系有38个。常用的有三种:

1.金黄地鼠(Golden hamster;Mesocricetus auratus)又称叙利亚地鼠,金黄色,体重150克,染色体22对,1930年自中东叙利亚引起,各实验室饲养有所不同,但遗传上比较一致,无大变异。应用最多,主要分布在东欧、南欧和亚洲的少数地区。

2.中国地鼠(Chinese hamster,Cricetulus gviseus)或称条背地鼠和黑线仓鼠,灰色、体形小,染色体22对,体重约40克。栖住于中国的东海岸至里海的东海岸这一地区。

3.欧洲黑腹地鼠(European hamster;Cricetus Cricetus):体形大,性凶猛,体重约200克,染色体22对。

全世界普遍应用于医学科研工作的多为金黄地鼠,约占使用地鼠90%,其次是中国地鼠,约占使用地鼠的10%。金黄地鼠是由野生动物驯养后进入实验室的动物。它的起源是1930年耶路撒冷Hebrew(黑不若)大学教授Aharoni赴叙利亚作动物学调查时带回当地的1胎8只金黄地鼠,途中逃跑4只,死亡1只,余3只(1雄2雌)遂与其同事Abler博士进行黑热病研究(由于利什曼原虫感染)繁衍而来,且前它已遍及世界各国,虽然它在实验动物中历史较短,但因地鼠成熟快,示经驯化阶段而成为实验动物,因此各国培育的近交品系较多,目前为止,英国已有近十种近交系,美国有若干系,日本亦有若干系,总共有38个近交品系。常用的有十几个近交品系,如APG品系(褐黑色,眼红)和APA品系(白色、眼黑)等。我国现在普遍使用的是金黄地鼠,其来源较复杂,比较混乱。还有一种是白化地鼠(白色、红眼),亦可用于医学研究,多数用于狂犬疫苗生产。中国地鼠1948年由中国引入美国,1952年用于糖尿病研究,现已培育成4个近交品系。

叙利亚金黄地鼠最适合于诱发肺肿瘤,它无原发性肺肿瘤,对诱发支气管性肺癌较敏感;其肺的抗感染力比大鼠和豚鼠都强。

1975年《国际实验动物索引》所公布的金黄地鼠近交系有38种,突变系17种,远交群38种。部分系群金黄地鼠的特性见表2-2。

表2-2 部分群金黄地鼠的特性(普通饲养条件)

■[此处缺少一些内容]■

第五节 家兔(Rabbit,Oryctolagus curiculus)

一、生物学特性和解剖生理特点

1.家兔属于哺乳纲、啮齿目、兔科、草食性哺乳动性。

2.家兔体小力弱、胆小怕惊、怕热、怕潮,喜欢安静、清洁、干燥、凉爽的环境,不能忍受污秽的条件。

3.是食草类(Herbivorous)单胃动物。饲养原则是以青粗食米为主,精饲料为辅。喜欢独居,白天活动少,都处于假眠或休息状态,夜间活动大,吃食多。有啃木、扒土的习惯。

4.食粪癖(Coprophagy),喜直接从肛门口吃粪,有时晚上也吃自己白天的粪便。因其下段肠管可吸收粪便中消化吸收的粗蛋白和维生素。如用兔进行营养实验时,应控制其食粪习性,否则会影响实验结果。哺乳期仔兔也有吃食兔粪的习性,故在断奶兔粪便中,可以普遍查出球虫卵囊。

5.胸腔内构造与其它动物不同,胸腔中央由纵膈连于顶壁、底壁及后壁之间将胸腔分为左右两部,互不相通,纵膈由膈胸膜和纵膈胸膜两层纵膈膜组成。肺被肋胸膜和肺胸膜膈开,心脏又被心包胸膜隔开。因此,开胸后打开心包胸膜暴露心脏进行实验操作时,只要不弄破纵隔膜,动物不需要作人工呼吸。猫、狗等其他动物开胸后一定要作人工呼吸,才能进行心脏操作。

6.家兔属于刺激性排卵类型动物。雌兔每两周发情一次,每次持续3~4天,发情期间,雌兔卵巢内一次能成熟许多卵子,但这些卵子并不排出,只有经雄兔的交配刺激后隔10~12小时才能排出。这种现象叫刺激性排卵。如果不让雌兔交配则成熟的卵子经10~16天后全部吸收,新的卵子又开始成熟。哺乳动物中家兔和猫都属于这种类型。因此,兔、猫均可因外来刺激诱发排卵。根据诱发时间可得知何时排卵、可确定何时进行剖腹切开子宫取胎兔。猴、狗、猪、牛、马、羊等属于自发性排卵类型动物。排卵时间与交配无关系。不交配也按一定周期自发的排卵。

7.家兔颈都有减压神经独立分支。而人、马、牛、猪、狗、猫,此神经并不单独行走。而是行走于迷走、交感干或迷走神经之中。家兔颈神经血管束中有三根粗细不同的神经。最粗、白色者为迷走神经;较细,呈灰白色者为交感神经;最细者为减压神经。位于迷走神经和交感神经之间。属于传入性神经。其神经未梢分布在主动脉弓血管壁内。

8.家兔对体温变化十分灵敏。最易产生发热反应,而且发热反应典型、恒定。小鼠、大鼠和豚鼠恒温机能差。对发热刺激的反应低。有时热原性物质的刺激时。体温反应下降。

9.家兔的肠非常长(约为体长8倍)。肠的摆动运动(钟摆运动)波幅较大。豚鼠肠的摆动波幅小。用药后,抑制反应不易看出。兔肠壁薄,对儿茶酚胺类药物和其他药物反应灵敏。猫、狗等肠壁厚,反应迟钝。未妊娠兔的离体子宫对α—受体兴奋药十分敏感,可使之强烈收缩。

10.家兔的总胆管容易辨认,壶腹部明显地呈现于十二指肠第一段的表面,但组织纤细,操作时需注意。狗的胆道应置较深,要求有良好的手术暴露。猫的总胆管相对地较粗,操作也较容易,但对手术的耐受性稍逊于狗。

11.家兔的甲状旁腺分布得比较散,位置不固定,除甲状腺周围外,有的甚至分布到胸腔内主动脉弓附近。

12.家兔对射线十分敏感,照射后常发生休克样的特有反应,有部分动物在照射后立即或不久死亡,其休克的发生率动物死亡率与照射剂量呈一定的线性关系。

13.家兔回肠与盲肠相接处膨大形成一厚壁的圆囊,称圆小囊,这是兔特有的。圆小囊内壁呈六角形蜂窝状,里面充满着淋巴组织,其粘膜可不断地分泌碱性液体,中和盲肠中微生物分解纤维素所产生的各种有机酸。有利于消化吸收。

14.球虫病是危害家兔最严重、感染范围最广泛的一种寄生虫病,幼兔最易感染,死亡率高达80%。有七种兔球虫可引起球虫病,六种爱美耳属球虫专门侵犯肠管使家兔患肠球虫病,一种斯狄氏属球虫专侵犯肝脏使兔患肝球虫病,患兔肝表面的可见粟米大小的白色微黄色结节。刺破后有白色脓汁流出,在显微镜下观察,可见其中有大量的球虫卵囊。患兔肝功能受到损害,选择家兔作肝功测定时就特别注意这一特点。

15.家兔后肢膝关节的屈面腘窝部有一个比较大的呈卵圆形的腘淋巴结,长约5毫米左右。青紫兰兔这个淋巴结更大些。在体外极易触摸和固定,适于向淋巴结内注射药物或通电,进行雪中送炭功能研究。

16.家兔对许多病毒和致病菌很敏感。

17.家兔耳大、血管清晰,便于注射和取血。

18.家兔眼球甚大,虹膜内有色素细胞,眼睛的颜色就是由该色素细胞所决定的。白家兔眼睛的虹膜完全缺乏色素,眼内由于血管内血色的透露,故看起来是红色的。

19.家兔有特殊的血清型和唾液型。根据血细胞型凝集素的有无,家兔的血清可分为α′、β′、α′β′、O四个血清型。家兔的α′、α′β′血清型易产生人血细胞A型抗体,而β′、O血清型则易产生人血细胞B型抗体。在家兔唾液中,已确认有易于获得人血细胞A型物质(称排出型)和不易获得人血细胞A型物质(称非排出型)的两种类型。唾液A型物质的有无与血清型、凝集素的强弱及脏器中的A型物质存在与否无一定关系,但同A型抗体产生能力有着密切的关系。欲使之产生A型抗体,应用非排出型,并选用α′、α′β′血清型兔。

20.家兔正常体温39.0(38.5~39.50)℃、皮肤温度33.5~36℃,心跳频率258±2.8次/分,动脉血压110(95~130)mmHg,循环血量59±2.3ml/Kg体重,呼吸频率51(38~60)次/分,潮气量21.0(19.3~24.6)ml,通气率1070(800~1140)ml/分,耗氧量640~850mm3/g体重,红细胞总数5.7(4.5~7.0)百万/mm3,血红蛋白11.9(8~15)g/100ml血,白细胞总数9.0(6.0~13.0)千/mm3,血小板28±2万/mm3,血液pH为7.58,红细胞比重1.090,血浆比重1.024~1.037,血总量占体重的5.46~8.7%,染色体22对,寿命8年。

二、在生物医学研究中的应用

1.免疫学研究:家兔的最大用处是产生抗体,制备高效价和特异性强的免疫血清。免疫学研究中常用的各种免疫血清,大多数是采用家兔来制备的,广泛地用于人、畜各类抗血清和诊断血清的研制。如:

(1)病原体免疫血清:如细菌、病毒、立克次氏体等免疫兔血清等。

(2)间接免疫血清:如兔抗人球蛋白免疫血清、羊抗免疫血清等。

(3)抗补体抗体血清:如免疫豚鼠球蛋白免疫血清等。

(4)抗组织免疫血清:如兔抗大白鼠肝组织免疫血清,兔抗大白鼠肝铁蛋白免疫血清等。

2.生殖生理和避孕药的研究:利用家兔可诱发排卵的特点进行各种研究。如雄兔的交配动作或静脉注射绒毛膜促性腺激素(80~100单位/只)均可诱发排卵,使兔人工授精后进行生殖生理学的研究。也可用于避孕药的筛选研究。注射某些药物或孕酮可抑制卵,家兔排卵多少可以卵巢表面带有鲜红色小点的小突起个数表示。由于雌兔只能在交配后排卵,所以排卵的时间可以准确判定,同期胚胎材料很容易取得。

3.胆固醇代谢和动脉粥样硬化症的研究:最早用于这个方面研究的动物就是家兔,如利用纯胆固醇溶于植物油中喂饲家兔,可以引起家兔典型的高胆固醇血症,主动脉粥样硬化症、冠状动脉硬化症。家兔复制这类动物模型具有很多优点:

(1)比较驯服,容易饲养管理。

(2)对致病胆固醇膳食的敏感性高,兔对外源性胆固醇吸收率高达75~90%,而大白鼠仅为40%,对高脂血症清除能力较低,静脉注射胆固醇乳状液后,在家兔引起的持续的脂血症为72小时,而大白鼠仅为12小时。因此造型时短、成型快。家兔一般3个月左右即可成型,而狗需14个月,鸡需数月致年余,猴需六个月、一年甚至数年。

(3)家兔的模型有高脂血症、主动脉粥样硬化斑块、冠状动脉粥样化病变,与人类的病变基本相似。而大白鼠和鸡模型与人类病变相比,则差异较突出。

(4)用家兔造型比较经济便宜,比狗及猴等动物实验节省人力、物力和财力。

4.眼科的研究:家兔的眼球甚大、几乎呈圆形,眼球体积约5~6cm2,重约3~4g,便于进行手术操作和观察。因此家兔是眼科研究中最常用的动物。同时在同一只家兔的左右眼进行疗效观察,可以避免动物年龄、性别、产地、品种等的个体差异。如常用家兔复制角膜瘢痕模型。在双眼角膜上,复制成左右等大、等深的创伤或瘢痕,用以观察药物对角膜创伤愈合的影响,筛选治疗角膜瘢痕的有效药物及研究疗效原理。选用家兔要有色的,因为白色家兔的虹膜颜色是白色,和角膜浅层瘢痕的颜色相似,对比度不鲜明。还可在眼前房内移植脏器后,观察激素对脏器的作用;移植卵巢皮质,可观察药物对排卵的影响。

5.发热、解热和检查致热源等实验研究:家兔体温变化十分灵敏,最易产生发热反应,发热反应典型、恒定,因此常选用家兔进行这方面的研究。

(1)给家兔注射细菌培养液和内毒素可引起感染性发热:如给家兔皮下注射杀死的大肠杆菌或乙型副伤寒杆菌培养液,几小时内即可引起发热,并持续12小时;给家兔静脉注射伤寒一副伤寒四联菌苗0.5~2.0ml/kg,菌苗含量应不低于100亿/ml,注射后1~2小时,即见直肠温度上升1~1.5℃,持续3~4小时。

(2)给家兔注射化学药品或异性蛋白等可引起非感染性发热:如皮下注射2%二硝基酚溶液(30毫克)15~20分钟后开始发热,1~1.5小时达高峰,升高2~3℃;皮下注射松节油(0.4毫升)后18~20小时引起发热,约24~36小时达到高峰,升高1.5~2.0℃;肌注10%蛋白胨1.0g/Kg,可在2~3小时内引起发热,体温升高显著;皮下注射消毒脱脂牛奶3~5ml,通常3小时后体温升高1~1.5℃。

(3)药品生物检定中热原的检查均选用家兔来进行。热原是微生物及其尸体或微生物代谢产物,其化学成分为菌蛋白、酯多糖、核蛋白或这些物质的水解物。如大肠杆菌提取的热原0.002微克/公斤,即能使家兔发热,因此,兔广泛应用于制药工业和人、畜用生物制品等各类制剂的热原质试验。

6.微生物学研究:家兔对许多病毒和致病菌非常敏感,适用于各种微生物学的研究,如对过敏、免疫、狂犬病、天花、脑炎等的研究。

7.心血管和肺心病的研究:家兔颈部神经血管和胸腔的特殊构造,很适合作急性心血管实验,如直接法记录颈动脉血压、中心静脉压,间接法测量冠脉流量、心博量、肺动脉和主动脉血流量等。不适合复制心血管和肺心病的各种动物模型。如结扎家兔冠状动脉前降支复制实验性心肌梗塞模型;以重力牵拉阻断冠脉法复制家兔缺血性濒危心肌模型;通过选择阻断冠状动脉左室支位置的远近及牵拉重力的大小,可调整心肌梗塞的范围及程度,故亦可复制心源性休克或缺血性心律紊乱型;静注乌头硷100~150mg、盐酸肾上腺素50~100μg/Kg,可诱发家兔心律失常;静注1%三氯化铁水溶液,每次0.5~4ml,每周2~6次,总剂量为25ml,注完后45天可形成肺心病;小剂量三氯化铁(11ml)加0.1%氯化镉生理盐水溶液雾化吸入,连续10次,雾化停止后10天可形成肺水肿。也可采用兔耳灌流,离体兔心等方法来研究药物对心血管的作用。

8.皮肤反应实验:家兔和豚鼠皮肤对刺激反应敏感,其反应近似于人。常选用家兔皮肤进行毒物对皮肤局部作用的研究;兔耳可进行实验性芥子气皮肤损伤和冻伤烫伤的研究;化妆品对皮肤影响的研究,耳朵内侧特别适宜皮肤的研究。

9.急性动物实验:常选用家兔作失血性休克、肠毒素赶走的休克、微血管缝合、离体肠段和子宫的药理学实验、阻塞性黄疸实验、兔眼球结膜和肠系膜微循环观察实验、卵巢和胰岛等内分泌实验以及进行离体兔耳和兔心的各种分析性研究等。

10.遗传性疾病和生理代谢失常的研究:如进行软骨发育不全、低淀粉酶血症、维生素A缺乏、脑小症、动脉硬等研究。同时也广泛应用于研究药物的致畸作用或其他干扰正常生殖过程的现象。

11.进行各种寄生虫病的研究、畸形学的研究,进行各种人用和畜用生物制品中的毒素、类毒素和病毒素皮肤反应试验,以及制品的效价试验、安全试验,进行化学工业上的急性和慢性毒素试验等。

三、主要品种

人类对兔子进行研究已有几个世纪。实验研究用兔有38种不同的类型,此外还有一些供玩赏的类型。我国医学科研和教学中最常用的有下列三个品种:

1.中国本兔(又名白家兔、菜兔):是我国劳动人民长期培育成的一种皮肉兼用,又适合实验需要的品种。饲养历史悠久,全国各地均有分布。毛色为纯白、体型紧凑,体重3~5斤,红眼睛,嘴较尖、耳朵短而厚。皮板厚实,被毛短密。中国本兔有许多突出的优点,如抗病力强、耐粗饲,对环境适应性好,繁殖力强,一年可生6~7胎,每胎平均产仔6~9只,最高达15只。雌兔有5~6对乳头。中国本兔是一种优良的育种材料,国外育成的一些优良品种均和中国本兔有血缘关系。这种兔的缺点是体型较小,生长较慢,不需进一步选育提高。

2.青紫兰色(又名山羊青,金基拉):是一种优良的皮肉兼用和实验用兔,我国各地都有饲养。它的毛色特点是:每根毛分为三段颜色。耳尖及尾、面呈黑色,眼圈、尾底及腹部呈白色。由于这种特殊的毛色很象一种原产于南美洲的珍贵毛皮兽——毛丝鼠(学名Chinbhilla)的毛色,根据译名称为青紫兰色(也译金基拉、青琪纳),我国广大群众又称其为山羊青。青紫兰色兔分标准和大型两个品系。标准型一般体重5~7斤,无肉髯;大型体重为8~12斤,毛色稍浅有肉髯。这种兔体质强壮,适应性强、生长快。一般每窝产仔5~6只,生活3个月时可达4斤以上。

3.大耳白兔(又称大耳兔,日本大耳白):是日本用中国本兔选育而成的皮肉兼和用和供实验用的良种兔。毛色纯白,红眼睛,体型较大。体重8-12斤,最高可达16斤。两耳长大高举,耳根细,耳端尖,形同柳叶,田兔颌下具肉髯,被毛浓密。大耳白兔生长发育快,繁殖力较强,但抗病力较疘。由于它的耳朵长大,皮肤白色,血管清晰,便于取血和注射,是一种常用的实验用兔。

其他一些品种有时实验也选用,例如:

1.新西兰白兔(New Zealan white):新西兰兔系由美国加利福尼亚洲培育的品种。按毛色分为新西兰白色和红兔两种,因和栖息在新西兰岛上的野生兔毛色相似而命名。新西兰白兔具有:毛色纯白、皮肤光泽、体格健壮、繁殖力强、生长迅速、性情温和、容易管理等优点,故已被培育成性质稳定的近交系实验动物。除广泛应用于皮肤反应实验、药剂的热原试验、致畸形试验、毒性实验和岛素检定外,亦常用于妊娠诊断、人工受胎实验、计划生育研究和制造诊断血清等。1979年,中国科学院上海分院实验动物中心从日本引起种兔后,在恒温湿环境中进行较严密的饲养繁殖,已获得优异成绩。目前,除出口日本外,亦可供国内各科研单位推广使用,此种兔体长中等,臂园,腰及胸部丰满,早期生长快,成年体重9~10斤。

2.银灰色兔(Silver Fox):原产于苏联,成年兔体重8~10斤。体躯长;耳大质稍厚,直竖,耳端纯园;胸部发达而深,有肉髯,皮毛浓密紧贴。基本特征是褐色带白毛尖,其它还有各种颜色。仔兔出生时为单色,幼兔的颜色随年龄而改变,在6~7月龄时即具有标准色。

3.维也纳兔:体型中等,成年兔8斤左右。眼睛为暗天兰色,被毛浓密,灰兰色或天兰色,无杂毛。体格健壮,适应性较强。田兔乳量充足,每窝产仔在7头以上。

4.喜马拉雅白化兔(Himalayan albio rabbit):原产于我国西部喜马拉雅山一带,被毛白色,因具有黑色的鼻、耳、尾以及前足、后足,所以又称五黑兔。成年兔体重为6~8斤,毛短而柔软浓密,体格健壮、耐粗饲,易于饲养,繁殖力较强。

5.力克斯兔(Pex):又称天鹅绒兔,全身密生光亮如丝的短绒毛,枪毛极少或全无,有时自然形成漂亮的波纹。保温力强,不易脱落。须眉细而卷曲,成年兔体重6~7斤。力克斯兔被毛颜色为:背部红褐色,体侧毛色渐浅,腹部呈浅黄色。经过人们的不断选育和改良,已有黑、白、古铜、天兰、银灰等各种自然色。

6.长毛兔:又名安哥拉兔(Angora):是世界著名的毛用品种。原产土耳其,经英、法两国选育改良而定型。我国饲养历史较长,南方各省分布广泛。经江苏一带劳动人民精心培育,掺入中国本兔血缘,选育出生产性能超过英、法两系的狮子头全耳毛型长毛兔,又称中系长毛兔。成年兔体重5~7斤,体格健壮,头宽而短,面圆鼻扁,又称狮子头。

7.比利时兔(Belgian Hare):成年体重11~12斤,最高可达18斤。此兔躯体长,后部高,体格健壮,肌肉丰满,泌乳力强,长生快,适应性强,被毛为深粟带深褐色或深粟带黄褐和浅褐色,耳尖有黑色毛边,尾部内侧也为黑色。

8.公羊兔(Lop):体型大,成年体重10~16斤。此兔的特点是耳大而下垂,头形公羊,因此称为公羊兔,或垂耳兔。耐粗饲性情温顺,抗病力强,易于饲养。但受胎率低,哺乳能力差,被毛有单色和杂色,杂色兔被毛由黑、棕、灰、灰兰和白色结合形成。

9.加利福尼亚兔(California):育成于美国加利福尼亚洲,成年兔体重8~9斤。此兔遗传性能稳定,性情温顺,生活力强,哺乳力强,产仔数比较稳定,仔兔发育也比较均匀,被毛全身白色,而鼻端、两耳、四肢下端和尾近似黑色,眼红色。

11.花巨兔(Chekered Giant):西德著名的兔种,体型大,成年兔体重10~12斤。体型较长呈弓形,腹部离地面较高。生长发育快、抗病力强,繁殖力高,但哺乳能力较差。被毛为白底黑花,背部有一条黑色背线,黑嘴环,黑眼圈,色调美观大方,我国有的称其为“鹊雀花”,也有的称为“熊猫兔”。

11.丹麦白兔:丹麦著名的兔种,成年体重8~9斤。此兔性情温顺,产仔率高,耐粗饲,抗病力强;体型较为短粗,肌肉丰满,被毛纯白,眼红色。

12.西德长毛兔:成年体重6~8斤,四肢强健,胸部发育好,全身密被白色绒毛,体毛细胞长柔软,排列整齐,具有明显的波浪形弯曲。

第六节 狗(Dog;Canis familiaris)

一、生物学特性和解剖生理特点

1.狗属哺乳纲、食肉目、犬科。

2.狗具有发达的血液循环和神经系统以及大体上和人相似的消化过程,在毒理方面的反应和人比较接近,内脏与人相似。

3.狗的嗅脑、嗅觉器官和嗅神经极为发达。鼻长,鼻粘膜上布满嗅神经,能够嗅出稀释一千万分之一的有机酸,特别是对动物性脂肪酸更为敏感,狗嗅觉能力超过人的1200倍。

4.狗的听觉也很灵敏,比人灵敏16倍,可听到5.0~5.5赫兹(HZ)的声音。但视觉不如人,每只眼睛有单独视野,视觉仅25度都不到,正面近距离是看不到的,这是由于水晶体较大所致。对移动着的物体感觉却较灵敏。狗是红绿色盲,故不能以红绿色作为条件刺激来进行条件反射实验。狗视网膜上没有黄斑,即没有最清楚的视觉点,视力仅20~30米左右。

5.喜近人,易于驯养,有服从人的意志的天性,并能领会人的简单意图,经短期训练能很好地配合实验。

6.狗有神经类型,神经类型不同导致性格不同,用途也不一样。一般将狗分成四种神经类型,即强、均衡的灵活型(活泼型);强、均衡的迟钝型(安静型);强、不均衡型(不可抑制型)和弱型(衰弱型)。这对一些慢性实验,特别是高级神经活动实验的动物选择很重要。

7.狗习惯不停地运动,故要求饲养场地有一定的活动范围。还习惯于啃咬肉、骨头,喜吃肉类及脂肪,但由于长期家畜化,也可杂食或素食,为使狗正常繁殖生长及达到正常生化指标,饮料中需要有一定的动物蛋白质与脂肪。狗消化素菜能力差,整根素草吃下去,仍整根排出,其部分原因是咀嚼不完全。

8.成年雄狗爱打架,并有合群欺弱的特点。归家性很强,能从很远处自行归家。冬天喜晒太阳,夏天爱洗澡。对环境适应能力强。狗虽然早已家畜化,但若不合理的饲养及粗暴对待,亦可使之恢复野性。

9.正常的狗鼻尖呈油状滋润,人以手背触之有凉感,它能灵敏地反映动物全身的健康情况,如发现鼻尖无滋润状,以手背触之不凉或有热感,则狗即将得病或已经得病。

10.狗的汗腺很不发达,散热主要靠加速呼吸频率,舌头伸出口外喘式呼吸,才能加速散热。

11.狗为每年春秋单发情动物。发情后1~2天排卵,但卵第一极体(First polar body)在排卵时未曾排出,这与其他动物不同,卵在些时尚未成熟,所以要数日后极体脱去,才能受精,这也是选择发情后2~4天交配的原因。性周期180(126~240)天,妊娠期60(58~63)天,哺乳期60天,又子宫型,每胎产仔2~8只,寿命10~20年。

12.狗有五种血型,即A、B、C、D、E型,只有A型血(具有A抗原)能引起输血反应,其它四型血可任意供各型血的狗受血,包括A型血狗在内,无输血反应(指溶血问题)。可以进行交叉输血,仅有凝集作用,而无溶血作用。

13.狗的胰腺小,分左右两枝,扁平长带状,于十二指肠降部各有一胰腺管开口处,胰腺向左横跨脊柱而达胃大弯及脾门处,因狗胰腺是分离的,易摘除。脾脏是狗最大的储血器官,当奔跑需要更多的血动员出来参加循环代谢时,靠其有丰富的平滑肌束收缩将脾中的血挤到周围血管中。心脏很大,占狗体重的0.72~0.96%。胸腺在幼年狗发达,而在2~3岁时已退化萎缩。肝脏很大,占狗体重的2.8~3.4%。狗胃较小,相当人胃长径的一半,容易作胃导管手术。肠道较短,仅为身体长度的三倍,肠壁厚薄与人相似。

14.狗正常体温39(38.5~39.5)℃,心率80~120次/分,呼吸频率18(15~30)次/分,潮气量320(251~432)ml,通气量5210(3300~7400)ml/分,耗氧量580mm3/g活体重,72ml/分(10Kg),收缩血压149(108~189)mmHg,舒张压100(75~122)mmHg,总血量为体重的7.7(5.6~8.3)%,心输出量14ml/次,红细胞数680(550~850)万/mm3,血红蛋白14.8(11~18)g/100ml,白细胞11.5(6.0~17.0)千/mm3,全血比重1.054~1.062,红细胞比重1.090,血浆比重1.023~1.028,血小板21.86±9.22万/mm3,血浆总蛋白7.1(6.3~8.1)g%,尿量25~41ml/Kg/24小时,尿pH值为6.1。

二、在生物医学研究中的应用

1.实验外科学:广泛用于实验外科各个方面的研究,如心血管外科、脑外科、断肢再植、器官或组织移植等。临床外科医生在研究新的手术或麻醉方法时往往是选用狗来作动物实验,先取得熟练而精确的技巧,然后才妥善应用于临床。

2.基础医学实验研究:是目前基础医学研究和教学中最常用的动物之一,尤其在生理、药理、病理、生理等实验研究中起着重要作用。狗的神经系统和血液循环系统很发达,适合这方面的实验研究,如失血性休克、弥慢性血管内凝血、动脉粥样硬化症,特别是研究脂质在动脉壁中的沉积等方面,是一个良好的动物模型;急性心肌梗塞以选用杂种狗为宜,狼狗对麻醉和手术较敏感,而且心律失常多见。不同类型的心律失常、急性肺动脉高压、肾性高血压、脊髓传导实验、大脑皮层定位实验等均可用狗进行。

3.慢性实验研究:由于狗可以通过短期训练很好地配合实验,所以非常适合于进行慢性实验。如条件反射实验,各种实验治疗效果实验,毒理学实验,内分泌腺摘除实验等。

狗的消化系统发达,与人有相同的消化过程,所以特别适合于消化系统的慢性实验。如可用无菌手术方法做成唾液腺瘘、食道瘘、肠瘘、胰液管瘘、胃瘘、胆囊瘘等来观察胃肠运动和消化吸收、分泌等变化。

4.药理学:毒理学研究和药物代谢研究:如磺胺类药物代谢的研究、各种新药临床使用前的毒性实验等。

5.营养学和生理学研究:如进行先天性白内障、胱氨酸尿、遗传性耳聋、血友病A、先天性心脏病、先天性淋巴水肿、蛋白质营养不良、家族性骨质疏松、视网膜发育不全、高胆固醇血症、动脉粥样硬化、糖原缺乏综合征等研究。还可进行行为科学的研究。

三、主要品种

国际上用于医学科学研究的狗主要有小猎兔犬:Labrador犬;捕狐的大猎犬、墨西哥无毛犬、四系杂交犬、Boxer黑白斑点短毛犬、Greyhound犬等。这些品种犬的主要特征和用途如下:

1.小猎兔犬(Beagle):原产英国,是猎犬中较小的一种。1880年引入美国,开始大量繁殖。因其有体型小(成年体重为7~10公斤,体长为30~49公分),短毛形态和体质均一,禀性温和,易于驯服和抓捕,亲人,对环境的适应力、抗病力较强、性成熟期(约8~12个月)早,产仔数多等优点,被公认为是较理想的实验用家犬,已成为目前实验研究型别中最标准的动物,此种犬多用于长期的慢性实验。在国外,它已被广泛用于生物化学、微生物学、病理学、病毒学、药理学以及肿瘤学(如癌的病因学和癌的治疗学等)等基础医学的研究工作中,而农药的各种安全性试验,特别是制药工业中的各种实验,使用该犬最多。近年来,上海有的单位、北京等地已引入Beagle种犬,且饲育繁殖成功。

2.四系杂交犬(4-Way Ovoss):这是为科研工作者需要而培养出的一种外科手术用犬,它可由两种以上品系犬进行杂交而成。如Gveyhound、Labrador、Samoyed及Basenji四品系动物交配,取Labrador较大体躯、极大胸腔和心脏等优点,取Samoyed耐劳和不爱吠叫的优点。

3.黑白斑点短毛狗可进行特殊的嘌呤代谢研究及中性白细胞减少症、青光眼、白血病、肾盂肾炎、Ehers-Danols等病的研究用。

4.Labrador犬:一般作实验外科研研究用。

5.捕抓的大猎犬由于其血管较粗大和器官较大,亦可用于生理研究。

6.墨西哥无毛犬由于无毛可用于特殊研究,如作粉刺或黑头粉刺的研究。

7.Boxer犬:此犬可作为红斑节结狼疮和淋巴肉瘤研究用。

我们国家繁殖饲养的狗品种也很多,如中国猎狗、西藏牧羊狗、狼狗、四眼狗、华北狗、西北狗等。华北狗和西北狗广泛用于烧伤、放射损伤、复合伤等研究。华北狗耳较小,后肢较小,颈部较长,前肢较大,而西北狗正好与此相反。两种狗各种体表面积的百分比有一定的差异,华北狗头、颈、胸腹各占10%,背部和臂部共三个10%,两前肢加两耳共两个10%,两后肢加尾巴共为两个10%,西北狗颈部加尾巴为一个10%,每个后肢各为一个10%,其余和华北狗相似。体表面积这些差异对烧伤实验研究时烧伤面积的计算具有很重要意义。狼狗适用于胸外科、脏器移植等实验研究。

第七节 猴(Monkeys)

一、生物学特性及解剖生理特点

1.猿猴属于灵长类动物,其特点正如1873年D.S.Georpe提出的那样,具有如下几个特征:(1)有爪的哺乳类动物;(2)有胎盘的动物;(3)有较高的眼眶;(4)有发达的盲肠;(5)胸部有二个乳房;(6)有三种牙齿和脱落更新的恒齿;(7)姆指与其他指头呈相反的位置;(8)脑壳有一钙质的裂缝。

2.进化程度高,接近于人类。因此,它们具有与人相近似的生理生化代谢特性和相同的药物代谢酶。大量实验证明,灵长目动物在药物代谢方式等上远较非灵长目动物更接近于人,在灵长目动物中,从进化尺度上越是接近于人,其代谢方式也越和人近似,见表2-3和表2-4。

表2-3 灵长目动物的进化谱*

| 类人猿亚目 | 1.人 2.猩猩科(如黑猩猩和大猩猩) 3.猴科或旧域猴(如猕猴和狒狒) 4.新域猴(如代帽猿、松鼠猴、狨) |

| 原猴亚目 | 5.狐猴科(如狐猴、懒猴及婴猴) 6.眼睛猴科 7.树胸科** |

*根据动物的解剖结构及行为复杂性的逐步增加而制定的尺度。

**有人认为它不属于灵长目,而多数者认为它属于原猴类动物。

表2-4 灵长类动物和人血清白蛋白的定量比较*

| 种 属 | 血清白蛋白与人的比值 |

| 5种类人猿 | 1.1~1.3(和人最接近) |

| 旧域猴(猴科) | 2.2~2.7 |

| 夜猴 | 2.6 |

| 新域猴 | 4.2~5.0 |

| 原猴亚目 | 7.6~18 |

| 非长灵目:猪与牛 | 32~35(和人相距远) |

*补体结合试验与人血清蛋白的交叉反应性,以人相应为1.0。

3.猕猴最易感染人的痢疾杆菌和结核杆菌(猕猴在医学科学研究中应用最多,因此下面介绍猴的特征主要以猕猴为主)。

老世界(亚州、非州、南太平洋诸岛)猴,如印度恒河猴,对结核杆菌敏感,携带B病毒,有大颊囊。新世界(南美、中美)猴,如南美产之狨猴,对结核病有抗力,不携带B病毒、无颊囊、有长尾。

4.猕猴的形态特征:(1)身上大部分毛色为灰褐色,腰部以下为橙黄色,有光泽;胸腹部和腿部的灰色较浓。(2)面部和两耳多为肉色,少数为红面。(3)臂胝多数为红色,雌猴色更赤。(4)眉骨高,眼窝深。(5)两颊有颊囊。(6)雄猴身长约为55~62cm,尾长约22~24cm,体重约为8~12kg;雌猴身长约40~47cm,尾长约18~22cm,体重约4~7kg。(7)姆指与其他四指相对,具有握力。指甲为扁指甲,这是高等动物的一个特征。

5.猕猴是热带和亚热带动物,一般生活在山林区,群居性强,每群猴均有一只最强壮、最凶猛的雄猴为“猴王”。

6.猴是杂食性动物,以素食为主。除树鼩、狒狒、獭猴等吃少量动物和昆虫外,大多数灵长类都是素食。猴和豚鼠是唯一的不能缺少维生素C的动物,因为它们体内缺乏合成维生素C的酶,不能在体内合成维生素C,所需维生素C必须来源于饲料中。如缺乏维生素C则内脏发生肿大、出血和功能不全。

7.猴具有发达的大脑,有大量的脑回和脑沟,因此聪明伶俐、动作敏捷,好奇心和模仿能力都很强,对周围发生的一切事情都感染兴趣。

猴的视觉较人类敏感,猴的视膜具有黄斑,有中央凹。视网膜黄斑除有和人类相似的锥体细胞外,还有杆状细胞。猴有立体感,能辨别物体的形状和空间位置,有色觉,能辨别各种颜色,并有双目视力。猴的嗅脑不很发达,嗅觉不很灵敏,而听觉敏感,有发达的触觉和味觉。

8.猴为单室胃,胃液呈中性,含0.01~0.043%的游离盐酸,肠子的长度与体长的比例为5:1-8:1,猴的盲肠很发达,但无蚓 。猕猴都有胆囊,位于肝脏的右中央叶,肝分6叶。

猴肺为不成对肺叶,右肺3~4叶,左肺2~3叶。猴的血液循环系统和人一样。

9.猕猴的血型有A、B、O型和Lewis型、MN型、Rh型、Hr型等。猕猴血型和人的A、B、O、Rh型相同。恒河猴主要是B型;食蟹猴主要是B、A、AB型,O型较少;平顶猴主要是O、B型。猕猴属动物的Rh系统,全是Rho(又叫Rh1)。猴也有汗腺。猕猴属各品种猴的染色体为2n=42。

10.猕猴为单子宫,有月经现象,月经周期平均为28天(变化范围为21~35天),月经期多为2~3天(变化范围1~5天)。雌性动物在交尾季节,生殖器官的周围区域发生肿胀,外阴、尾根部、后肢的后侧面、前额和脸部等处的皮肤都会发生肿胀,这种肿胀称为“性皮肤”。猴每年产一胎,每胎一仔,极少生二仔。胎盘为双层双盘。常用几种猴的生殖生理数据见表2-5。

表2-5 一些猴的生殖生理数据

| 种 别 | 月经期(天) | 怀孕期(天) | 明 显 表 现 |

| 恒河猴 | 28 | 164(156-180) | 排卵在出血后的12~13天,生殖季节在3~6月(印度) |

| 松鼠猴 | 7~13 | 165~170 | 排卵不在性周期中间那几天,生殖季节在12~2个月。 |

| 非洲绿猴 | 30 | 180~213 | |

| 猪尾猴 | 31-33 | 170 | 发情时性皮肤肿胀 |

| 绒猴 | 140~14 | 通常产2仔 | |

| 台湾岩猴 | 31(29~33) | 170(162~186) | 哺乳8~10个月 |

| 食蟹猴 | 29(22~33) | 167(162-186) | 哺乳14~18个月 |

| 蛮猴 | 27~33 | 210 | |

| 日本猕猴 | 28 | 170~180 | |

| 上海猕猴 | 28(21~35) | 165(132~181) |

11.猕猴的牙齿不仅在大体和显微镜解剖方面与人类相似,而且在发育的次序和数目方面也和人类相似。猕猴属的各种猴都具有颊囊,颊囊是利用口腔中上下粘膜的侧壁与口腔分界的。颊囊用来贮存食物,这是因摄食方式的改变而发生进化的特征。猕猴属的固定齿式为2123/2123=32,乳齿为212/212=20。

12.猕猴正常体温白天为38~39℃,夜间为36~37℃。心率168±32次/分,心率随年龄增长而减慢。收缩压120±26mmHg,舒张压84±12mmHg,年龄大,体重大的猕猴血压较高,雄性比雌性高10~15mmHg。呼吸频率40(31~52)次/分,潮气量21.0(9.8~29.0)ml。通气率860(310~1410)ml/分。饲料要求量100~300g/只/天,发热量253.5~780卡/只/小时,饮水量450(200~900)ml/只天,排尿量110~550ml/分,排便量110~300g/天,红细胞数5.2(3.6~1.8)百万/mm3,血红蛋白12.6(10~16)g/100ml,白细胞数10100(5500~12000)/mm3,血小板数21.72±1.79万/mm3,全血容量54.1(44.3~66.6)ml/kg体重,血浆容量36.4(30~48.4)ml/kg体重,血比容39.6(35.6~42.8)。

二、在生物医学研究中的应用

灵长目动物在亲缘关系上和人类最接近,20世纪上半叶开始才广泛应用于生物医学研究,1950年后灵长目动物已普遍在实验室中使用。如因使用猴而使脊髓灰质炎疫苗得到了迅速开展,为其应用开辟了更广泛的途径。

1.猕猴在生理学上可以用来进行脑功能、血液循环、呼吸生理、内分泌、生殖生理和老年学等各项研究。

2.在人类疾病,特别是传染性疾病研究方面灵长目动物具有极重要的用途。猕猴可以感染人类所特有的传染病,特别是其他动物所不能复制的传染病。例如:脊髓灰白质炎(小儿麻痹症)和菌痢等。很多种猕猴对脊髓灰白质炎具有易感性,以黑猩猩和猕猴属最为敏感。上海生理研究所曾用人的脊髓灰白质炎病毒对恒河猴和四川断尾猴进行人工感染实验,其临床症状和人类一样。猕猴对人的痢疾杆菌和结核杆菌最易感染,因此,在肠道杆菌和结核病等的医学研究中研究中是一种极好的动物模型。猕猴也是研究肝炎、疟疾、麻疹等传染性疾病的理想动物。但需注意猴的肝炎、结核病、痢疾、沙门氏菌病以及疱疹病毒、类人猿脑膜炎病等会传播给人群。此外,还可用于职业性疾病和铁尘肺、肝损伤等的研究。

3.药理学和毒理学研究:猴的生殖生理和人非常接近,是人类避孕药物研究极为理想的实验动物。目前筛选抗震颤麻痹药物最有价值的方法是电解损伤引起的猴震颤。应用猴子研究镇痛剂的依赖性较为理想,因为猴对镇痛剂的依赖性表现与人较接近,戒断症状又较明显且易于观察,已成为新镇痛剂和其他新药进入临床试用前必须的试验。猴也是进行药物代谢研究的良好动物。Smith等总结了猕猴、其他灵长类动物、狗和大鼠药物代谢和人的相关性,发现猕猴中有71%经研究的化合物和人的近似性较好,狗的实验有19%、而大鼠仅有14%和人近似。但要注意不同灵长类动物对药物反应有一定的差异。Irwin报告不同种灵长类动物对苯巴比妥、α-苯丙胺及阿密替林的反应强度依次递减,顺序为松鼠猴>猕猴>卷尾猴>蛛猴>绒毛猴>豚尾猴>短尾猴>帽猴>狒狒。他认为弥猴及松鼠猴对中枢神经作用药物无论在定性方面还是在定量方面都和人最相似。

4.复制疾病模型,研究人类疾病:猴与人的情况很近似,无论其正常血脂、动脉粥样硬化病变的性质和部位、临床症状以及各种药品的疗效关系等,都与人体的非常相似。选用猕猴(Rbesus monkey)来复制这方面的动物模型更为理想,给予高脂饮食1~3个月后,血清胆固醇水平即可达到300~600mg%,同时发现动脉粥样硬化,且可产生心肌梗死。动脉粥样硬化病变部位,不仅在主动脉,也出现在冠状动脉、脑动脉、肾动脉及股动脉等。猴的气管腺的数量较多,直至三级支气管中部仍有腺体存在,适宜于复制慢性气管炎的模型和进行被祛痰平喘药的疗效实验。

5.寄生虫学的研究:灵长类动物可用人疟原虫感染,是理想的筛药模型,所得结果对临床参考价值较大。现已能用人恶性疟原虫(P.Falciparum)红细胞型感染切除脾脏的长臂猿(Gibbon),还肯定了人的恶性疟、间日疟(P.Vivax)及三日疟原虫(P.malariae)能感染枭猴(Owl monkey)、白长臂猿(White-handed gibbon)、恒河猴、黑猩猩(Chimpazee)、黑蛛猴(Black spider)、吼喉(Howler monkey)等。枭猴还可用人间日疟、恶性疟的子孢感染。食蟹猴疟原虫(P.cynomolg;)感染发病过程与对药物的反应性和人的间日疟近似。可用于筛选对红细胞型、红细胞前型及继发性组织型有效的药物。

6.猴还适合其他基础和临床的研究。如人的放射 就其表现而言和猴最为接近,因此猴广泛用于放射医学的研究。猴与人血液有交叉凝集反应,可用于研究血型。还可用于研究人类垂体性侏儒症(Human dwarfism)以及特殊疾病的感受性,包括细菌、病毒和寄生虫病的研究。猴还常用于行为学的研究、实验肿瘤学的研究、口腔牙科病的研究,疫苗研究试验等。在制造和鉴定脊髋灰白质炎疫苗时,猕猴是唯一的实验动物。

7.猕猴同黑猩猩、狒狒等一样,是研究人类器官移植的重要动物模型。猕猴的白细胞抗原(RhLA)是灵长类动物中研究主要组织相容性复合体基因区域的重要对象之一。同人的HLA抗原相似,RhLA具有高度的多态性。荷兰灵长类中心Balner为首的小组在这方面进行过长期的研究,结果发现,猕猴RhLA的基因位点排列同人类有相关性。

8.细菌、病毒性疾病病的研究。例如进行疱疹病、毒病、弓形体病、阿米巴脑膜炎、自发性类风温病、奴卡氏菌病、病毒性肝炎等疾病的研究。

9.遗传代谢性疾病的研究。如研究新生儿肠道脂肪沉积,蛋白缺乏症、胆石症(狒狒)等疾病。

10.某些特点疾病的研究。如用黑猩猩研究先天性伸舌白痴(Down综合征)、酒精中毒性胰腺炎、库鲁病(慢病毒)等。

三、主要品种

灵长类(Primates)动物包括:

1.巨大类人猿(Apes):

(1)长臂猿(Hylobates)

(2)猩猩(Simia Satyrus)

①猩猩(Chmpanzee),类人猿的一种,因其对若干人的疾病有易感性而被用于实验。

②马来亚猩猩(Orangutan),类人猿中的一种,易感染与人类相同的某些病,常用于实验研究。

(3)大猩猩(Gorila gorilla)

(4)黑猩猩(Pan Satyrus)

2.狒狒(Babnoons)

3.

在医学科学研究中广泛应用的主要是猕猴属猴,主要有12个品种。

1.恒河猴:又忠罗猴、广西猴等。学名为Macaca mulatta,英文名Rhesus monkey,属哺乳纲,灵长目,狭鼻亚目,猕猴科(Cercopithecidae)。最初发现于孟加拉的恒河河畔,所以称恒河猴或孟加拉猴。我国广西的这种猴很多,所以俗称“广西猴”。过去一般都称猕猴,但猕猴是属名,此种称法不妥,容易混淆,以称恒河猴为宜。恒河猴的分布由印度的北部往东,通过尼伯尔、阿萨密、缅甸、泰国、老挝、越南以及我国西南、华南各省、福建、江西、浙江一带。安徽黄山的猴子也是恒河猴,河北的东陵也曾发现过恒河猴。

2.熊猴:学名Macaca Assamensis,英文名Assamese monkey,分类所属同恒河猴。熊猴又称阿萨密猴或蓉猴。产于阿萨密、缅甸北部以及我国的云南和广西。熊猴和蓉猴是广西的土名。形态和恒河猴很相似,如不仔细分辨,则很难区别。身体比恒河猴稍大,面部较长;毛色较褐,腰背部的毛色和其它部分相同,缺少恒河猴那种橙黄色的光泽,毛也料粗,不如恒河猴细密;面部、两耳为肉色,老猴面部常生雀斑;头皮薄,头顶有旋,头毛向四面分开;雄猴身长约65cm,尾长约23~25cm,体重约12~14kg,雌性较小。其行动不如恒河猴敏捷和活泼,小猴也不如恒河聪明易驯,叫声和恒河猴不同,声哑,有时如犬吠。

3.红面断尾猴:学名Lyssodes Speciose melli,英文名Stump-tailed monkey,分类所属同恒河猴。产于广东、广西、福建等地。模式亚种(L.S.Speciosa)产于泰国、缅甸、印度和我国云南等地。红面断尾猴又称华南断尾猴,土名叫黑猴和泥猴。本属各猴的尾巴有的已退化到几乎没有,有的已缩至仅占身体的1/8~1/10左右。毛色一般为黑褐色,但随年龄和性别稍有不同,有的几乎全黑,有的较褐,略似朱古力色。面部大多数发红,但红的深浅不同,这与发育有关,小时不红,越接近成熟面色越红,到老年经色又渐衰退,转为紫色或肉色,还有少数变成黑面的。小猴生下时为乳白色,非常鲜明,不久毛色就变深,由黄褐色变为乌黑色。平顶的毛长,由正中向二边分开,自幼即很明显。雌猴乳头为红色,因为色素的关系,有时为一红一兰。雄猴身长约60~65cm,尾长约5~7cm。红面断尾猴常用于眼科和行为研究。

4.四川断尾猴:学名Lyssode speciosa thibetanas。又称藏酋猴。是红面断尾猴的一个亚种,产于四川的西部、西藏的东部。毛色和红面猴差不多,也为乌黑色,但稍浅,褐色较多,没有纯黑色的,胸腹部浅灰色的毛很多,毛的长度也和红面猴差不多,但被毛比红面猴为厚。面色偶尔也有红色的,但较少,老年猿在两颊和颏下常生出相当长的大胡子。身体比红面猴略大,雄猴身长70cm以上,尾长在7~10cm之间。聪明伶俐,可以驯养。

5.台湾岩猴:学名Macaca Cyclopis。产于我国台湾。肩毛长,有花纹,体大。

6.平顶猴:学名Macaca nemestrina,日本称猪尾猴,主要产于东南亚各国。尾圆粗,4岁性成熟,妊娠期170(162~168)天,哺乳期8~10个月,雌猴4.5~10kg,雄猴10~14kg。

7.日本猕猴:学名Macaca fuscata。体大,成年雄猴重11~18kg,雌猴重8.3~16.3kg,月经28天,妊娠期170~180天,性成熟时,雄猴为4.5岁,雌猴为3.5岁。刚出生的仔猴重400~500g,哺乳期6~8个月,每年3~8月为繁殖生育时间。

8.食蟹猴:学名Macaca lrus或Macaca fuscicularis,又称爪哇猴。月经期29(22~33)天,妊娠期167(153~179)天,哺乳期14~18个月,性成熟为4.5岁。

9.头巾猴:学名Macaca Simica,月经周期平均29.5天,成熟雄猴体重4.5~8.5kg,雌猴3.5~4.5kg。

10.戴帽猴:学名Macaca radiata,主要产于印度。月经周期平均31天,妊娠期163(153~169)天,哺乳期8个月,成年雄猴体重5.5~8.8kg,雌猴3.4kg,性成熟年龄3~4岁,每年1~4月为繁殖生育期,初生仔猴体重330~370g。

11.狮尾猴:学名Macaca Silmue,成年雄猴体重6.5~7kg。

12.叟猴:又称蛮猴,学名Macaca sylvana,主要产于摩洛哥和阿乐及利亚。月经期27~33天,妊娠期210天,成年雄猴体重11kg。

13.苏拉威西猴:学名Macaca maurus,又称圣猴,产于印尼。成年雄猴体重8.5~10kg,雌猴5~5.5kg。

其他用于医学科学研究的猴品种有:

1.獭猴:学名Loris tradigradus,适于作视觉生理研究。

2.狨猴:学名Hapale jacchus或Callithrix jacchus,英名Marmoset。狨科有3属35种之多,是产于中南美洲的小型低等猿类,特点是体小尾长,尾不具有缠绕性,头圆、无颊囊、鼻孔侧向。各种狨皆活泼温顺脆弱,易驯养。狨又名“囊猴”,因小狨可以放在衣袋或手笼中而得名。需经常食虫,不然难于长期存活。妊娠期为146(140~150)天,性成熟为14个月,有月经,性周期为16天。交配不受季节限制,可以在笼内人工繁殖,每胎1~3仔,双胎率约为80%。主要用于生殖生理、孕避药物研究和甲型肝炎病毒和寄生虫病的研究。

狨猴又名有绢毛猴、有普通狨(Callithrix Jacchus)、银狨(Callithrix argentata)、倭狨(Cebuella Pygmaea)、棉顶狨(Cottontop Pinche)。

3.夜猴:学名Dmroucouli Nachtaffe,主要用于视觉研究和疟疾研究。

4.松鼠猴:英名Squirrel monkey,主要用于视觉研究、脑神经和药理学研究。

5.金丝猴:学名Rhinopithecus roxellanae,又称黄金猿、皮氏瘠猴。主要产于我国四川、贵州、云南和陕西。

6.树鼩:学名Tupaia belageri chinensis,又名树膘鼠、树仙。关于树鼩的分类,目前国内学者仍有分岐,很多人把它划为灵长类,但也有人把它称为是灵长类的原祖。现在一般称作原猴类动物。外形似松鼠,只有体小,吻尖细,成年时体重120~150g。前后肢各有5趾。犬齿细小,前臼齿宽大。普通树鼩尾蓬松似松鼠,但另有细尾树鼩和笔尾树鼩。贝氏(T.Belangeri)树鼩身长19~20cm,尾长16cm,中国亚种的大小与此差不多。模式亚种毛色为粟红色,贝氏树鼩的云南亚种毛色为橄灰色,肩部有淡白色的条纹。海南亚种肩部条纹不明显。树鼩为昼夜活动的食虫类,栖息活动于灌木林地区,攀缘流窜,行动敏捷。体小,易受惊,如长时间受惊、外于紧张状态时,体重下降,睾丸缩小,臭腺发育受阻,当臭腺缺乏后,母鼩在产后吃掉仔鼩,母鼩生育力丧失,甚至死亡。一般单独活动,食物以虫类为主,也可食用幼鸟、鸟蛋、谷类、果类、树叶等。每年4~7月为繁殖季节,妊娠期约45天左右,每胎2~4仔,繁殖力哟,但存活率低。

由于树鼩是一种体小、价谦的灵长类动物,它的新陈代谢远比犬、鼠等动物更接近于人,大体解剖也近似于人,因此在医学生物学上用途很广,受到广大科学工作者的重视。现已用于化学致癌的研究、黄曲霉素致肝癌的研究,人疱疹病毒感染的研究、乙型肝炎病毒的研究、睡眠生理的研究等。特别有意思的是这种动物长期饲喂高胆固醇食物时不易诱发动脉粥样硬化病变,观察到其食入的胆固醇都以胆盐的形式排泄掉,值得进一步认真研究。

第八节 猫(Cat;Felis Catus)

一、生物学特性和解剖生理特点

1.猫的牙齿与其他动物不同,共有30个牙齿,12个不大的门齿(上下颌各6个),4个锐利的犬齿,其余为锐利的假臼齿和真臼齿。通常上颌的后假臼齿和下颌的第一真臼齿特点粗大,因而命名为食肉齿。猫的牙齿特点,使猫便于吃鱼骨头等硬性食物。家猫舌上的丝状乳突被有较厚的角质层,成倒钩状,便于舐刮骨上的肉。

2.猫是单室胃,肠较兔稍长,盲肠很细小,只能见到盲端有一个微小的突起。肝分五叶,即右中叶、右侧叶、左中叶、左侧叶和尾叶。肺分七叶,右肺四叶,左肺三叶。

3.雌猫乳腺位于腹部,有四对乳头。有双角的子宫。雄猫的阴茎只是在勃起时向前,所以在泌尿时,尿向后方排出。猫和兔属典型的刺激性排卵动物,只有经过交配的刺激,才能进行排卵。猫属于“季节性多次发情”动物。交配期每年有二次(春季和秋季),怀孕期63(60~68)天,哺乳期60天,性周期14天。

4.猫的大脑和小脑较发达,其头盖骨和脑具有一定的形态特征,对去脑实验和其它外科手术耐受力也强。平衡感觉,反射功能发达,瞬膜反应锐敏。

5.猫的循环系统发达,血压稳定,血管壁较坚韧,对强心甙比较敏感。猫的红细胞大小不均匀,红细胞边缘有一环形灰白结构,称为红细胞折射体(RE),正常情况下,10%的红细胞中有RE体。

6.猫对吗啡的反应和一般动物相反,狗、兔、大鼠、猴等主要表现为中枢抑制,而猫却表现为中枢兴奋。猫对呕吐反应灵敏。猫的呼吸道粘膜对气体或蒸气反应很敏感。猫对所有酚类(Phenol)都敏感,如对杀蠕虫剂酚噻嗪(Phenothiazine)非常敏感。

7.猫在正常条件下很少咳嗽,但受到机械刺激或化学刺激后易诱发咳嗽。

8.猫生性孤独,喜孤独而自由的生活,喜爱明亮干燥的环境,对环境适应性强,与鼠、兔不同,白天不愿躲在阴暗的角落。猫是肉食动物,饲料应有较大比例的动物性饲料。

9.猫的眼睛与其他动物不同,它能按照光线强弱的程度灵敏地调节瞳孔,白天光线强时,瞳孔可以收缩成线状,晚上视力很好,所以家猫在晚上出来捕食野鼠。猫舌的形态学特征是猫科动物所特有的。舌表面有无数突起的乳头能舔除附在骨上的肉。猫的大网膜也非常发达。

10.猫正常体温38.7(38.0~39.5)℃,心率120~140次/分,呼吸频率26(20~30)次/分,潮气量12.4ml,通气率322ml/分,耗气量710mm3/g活体重,食量113~227g/只/天,饮水量100~200ml/只/天,排便量56.7~227g/天,排尿量20~30ml/kg体重/天,收缩压120~150mmHg,舒张压75~100mmHg,红细胞8.0(6.5~9.5)百万/mm3,血红蛋白11.2(7~15.5)g/100ml,白细胞16(9~24)千/mm3,血小板25万/mm3,血量占体重的5%,全血容量55.5(47.3~65.7)ml/kg体重,血沉3mm(1小时),循环血量57±1.9ml/kg体重。

二、在生物医学研究中的应用

猫主要用于神经学、生理学和毒理学的研究。猫可以耐受麻醉与脑的部分破坏手术,在手术时能保持正常血压,猫的反射机能与人近似,循环系统、神经系统和肌肉系统发达。实验效果较啮齿类更接近于人,特别适宜作观察各种反应的实验。

1.中枢神经系统功能、代谢、形态研究:常用猫脑室灌流法来研究药物作用部位;血脑屏障,即药物由血液进入脑或由脑转运至血流的问题;神经递质等活性物质的释放,特别是在清醒条件下研究活性物质释放和行为变化的相关性,如针麻、睡眠、体温调节和条件反射;常在猫身上采用辣根过氧化物酶(HRP)反应方法来进行神经传导通路的研究,即用过氧化氢为供氢的底物,再使用多种不同的成色剂来显示运送到神经系内的HRP颗粒,进货周围神经形态学研究,同时可用HRP追踪中枢神经系统之间的联系和进行周围神经与中枢神经联系的研究,在神经生理学实验中常用猫作大脑僵直,姿势反射实验以及刺激交感神经时瞬膜及虹膜的反应实验。

2.药理学研究:观察用药后呼吸系统、心血管系统的功能效应和药物的代谢过程。如常用猫观察药物对血压的影响,进行冠状窦血流量的测定,以及阿托品解除毛果云香硷作用等实验。

3.循环功能的急性实验:选用猫作血压实验优点很多,如血压恒定、较大鼠家兔等小动物更接近于人体、对药物反应灵敏、且与人基本一致;血管壁坚韧,便于手术操作和适用于分析药物对循环系统的作用机制;心搏力强,能描绘出完好的血压曲线;用作药物筛选试验时可反复应用等。特别指出的是它更适合于药物对循环系统作用机制的分析,因为猫不仅有瞬膜便于分析药物对交感神经节和节后神经的影响,而且易于制备脊髓猫以排除脊髓以上的中枢神经系统对血压的影响。

4.在其他一些研究中的应用:猫可用作碳疽病的诊断以及阿米巴痢疾的研究。近年来我国用猫进行针刺麻醉原理的研究,效果较理想。在生理学上利用电极刺激神经测量其脑部各部分的反应。在血液病研究上选用猫作白血病和恶病质者血液的研究。猫是寄生虫中弓形属的宿主,因此在寄生虫病中是一种很好的模型。猫可作成许多良好的疾病模型,如Kinefelter综合征、白化病、聋病、脊裂、病毒引起的发育不良,急性幼儿死亡综合征、先天性心脏病、草酸尿、卟啉病、淋巴细胞白血病等。

三、主要品种

猫在19世纪末开始用作实验动物。因不易成群饲养,繁殖猫较困难。猫发情期有心理变态,饲养中涉及到动物心理学问题,也给繁殖带来困难,加上国外一些经济发达国家,将猫、狗作为家养的重要玩赏动物,对猫、狗用于实验研究限制很大。因此对猫品种的培育远比鼠类差得多,在使用上也比鼠类、家兔要少。

家猫的祖先,已知道的有埃及猫或努比亚猫(Felis maniculata)。我国实验中使用的猫均为收购来的家养杂种猫。现国内有少数单位已开始饲养、繁殖供医学实验研究用的猪。在选择实验用猫时,应选毛色不一的短毛猫,长毛猫的不适用,因长毛容易脱落造成实验环境污染,同时这种猫体质衰弱,实验耐受性差。

第九节 猪(Swine;Sus scrofa)和小型猪

一、生物学特性和解剖生理特点

1.猪属哺乳纲、偶蹄目,猪科。

2.猪和人的皮肤组织结构很相似,上皮修复再生性相似,皮下脂肪层和烧伤后内分泌与代谢的改变也相似。

通过实验证明2、3月龄小猪的皮肤解剖生理特点最接近于人,见表2-6人与3月龄小猪皮肤各结构厚度的比较(毫米)。

表2-6 人与3月龄小猪皮肤各结构厚度的比较(毫米)

| 皮 肤 结 构 | 人 | 小 猪 |

| 皮 肤 | 2.0(0.5~3.0) | 1.3~1.5 |

| 表 皮 | 0.07~0.17 | 0.06~0.07 |

| 真 皮 | 1.7~2.0 | 0.93~1.7 |

| 基底细胞层所处的深度 | 0.07 | 0.03~0.07 |

| 表皮和真皮厚度的比例 | 1:24 | 1:24 |

3.猪的血液学、血液化学各种常数也和人近似。

4.猪的胎盘类型属上皮绒毛膜型,没有母源抗体(不能通过胎盘屏障)。灵长目动物中,IgG易通过胎盘屏障,IgM、IgA和IgE则不能。家兔IgG和IgM容易通过胎盘。猪初乳中含多的IgG和IgA、IgM,常乳中含有多量的IgA。

5.猪的脏器重要量也近似于人,如以猪(50kg)和人(70kg)相比,其脏器重量的比值为:脾脏0.15:0.21;胰脏:0.12:0.10;睾丸;0.65:0.45;眼0.27:0.43;甲状腺:0.618:0.029;肾上腺0.006:0.29;其他器官:8.3:9.4。

6.猪的心血管系统、消化系统、皮肤、营养需要、骨骼发育以及矿物质代谢等都与人的情况极其相似,猪的体型大小和驯服习性允许进行反复采样和进行各种外科手术。另外,它基因多样、繁殖周期短、生产力高,一窝产仔多,便于根据特殊需要进行选育。