前言免疫细胞化学(Immunocytochemistry)又称免疫组织化学(Immunohistochemistry)是组织化学的分支,它是用标记的特异性抗体(或抗原)对组织内抗原(或抗体)的分布进行细胞和组织原位的检测技术。Coons及其同事们于1941..

前言

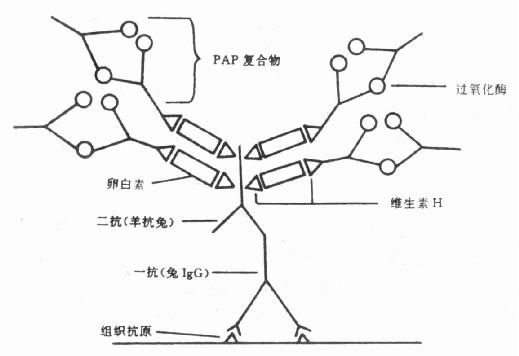

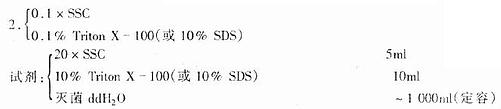

免疫细胞化学(Immunocytochemistry)又称免疫组织化学(Immunohistochemistry)是组织化学的分支,它是用标记的特异性抗体(或抗原)对组织内抗原(或抗体)的分布进行细胞和组织原位的检测技术。Coons及其同事们于1941年首次用荧光素标记抗体检测肺组织内肺炎双球菌获得成功,开创了细胞化学中“免疫细胞化学”这一新篇章 。免疫细胞化学的迅猛发展是在近10余年。继Nakan建立的酶标记抗体技术后, Sternberger在此基础上改良并建立了辣根过氧化物酶-抗过氧化物酶(PAP)技术,使免疫细胞化学得到日益广泛的应用。80年代,Hsu等建立了抗生物素-生物素(ABC)法之后,免疫金-银染色法、半抗原标记法、免疫电镜技术等相继问世,使免疫细胞化学技术成为当今生物医学中形态、功能、代谢综合研究的一项有力工具,近年来,随着抗原的提纯和抗体标记技术的改进,特别是单克隆抗体技术的引入,使免疫细胞化学在生物基础研究如病理学、神经科学、发育生物学、细胞生物学和微生物、寄生虫、病毒等病原体的诊断和研究中日益显示出巨大的实用价值,并使实验向临床,向定量和分子水平深入。鉴于免疫细胞化学的发展极为迅速,我们在原编写的“实用免疫细胞化学”一书的基础上汇入了免疫细胞化学国内外最新进展并增编核酸分子杂交技术。希望本书能有益于我国生命科学的研究,并能给读者新的信息和启示。

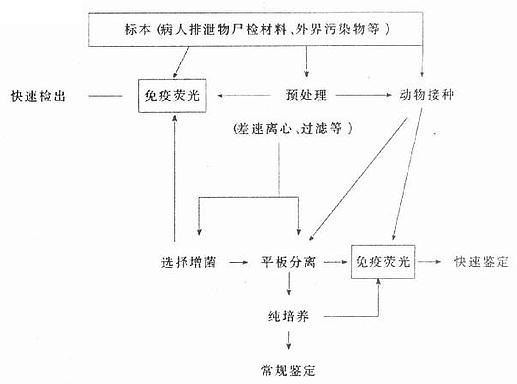

本书以理论与开发技术相结合,实用为主 ,尽力兼顾技术方法的先进性和科学性,全书正文廿三章 及附录1~4,计约84万字,105幅插图。第一章 为总论,简述免疫细胞化学的发展概况、有关基础理论和技术。第二章 叙述了抗原和抗体的制备。第三至八章 分别详述了免疫荧光细胞化学、免疫酶细胞化学、免疫金、银和铁标记细胞化学、亲和免疫细胞化学。电子显微镜免疫细胞化学和蛋白质及多肽激素的放射免疫测定步骤、原位投射自显影技术等第十一至十七章 分别介绍免疫细胞化学在神经科学、肿瘤病学、消化器官、皮肤病学、自身免疫性疾病和病原体的快速检查方法及应用。

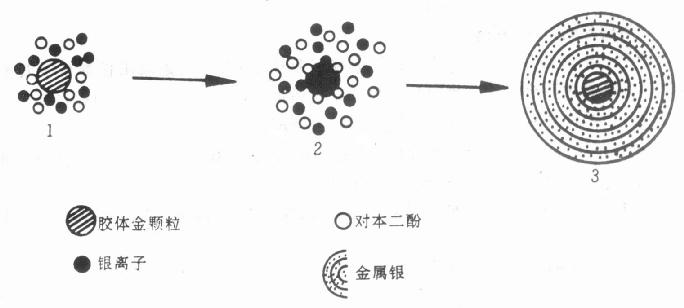

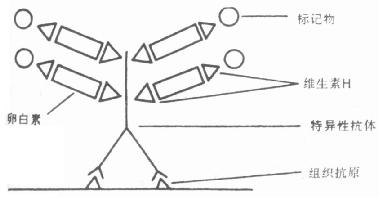

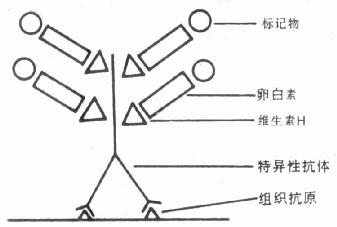

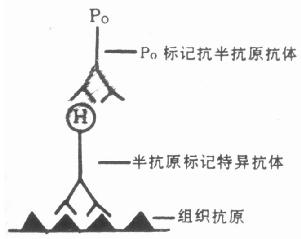

近10多年来,相继发现了多种亲合物质,如植物凝集素(lectins)与糖结合物(glycol conju-gates)、葡萄球菌A蛋白(staphylococal protein A)与IgG、生物素( biotin)与卵白素(亲合素)(A-vidin)、激素、脂质与受体等。这些物质是一些有多价结合能力的物质,不但亲和物质之间有高度亲合力,而且可以与标记物如荧光素、酶、同位素、铁蛋白等相结合。Bayer(1976)将这种利用两种物质之间的高度亲合力而相互结合的化学反应,进行细胞化学检测,称为亲合细胞化学(affinity cytochemistry)。它和免疫细胞化学的区别是亲合物质之间的结合不是抗原和抗体反应。然而抗原和抗体反应也是一种物质间的亲合反应,是一种特殊的亲合细胞化学。由于引入亲合细胞化学,提高和增加了免疫细胞化学的敏感性和检测范围,是免疫细胞化学的新发展,本书第六章 予详述。

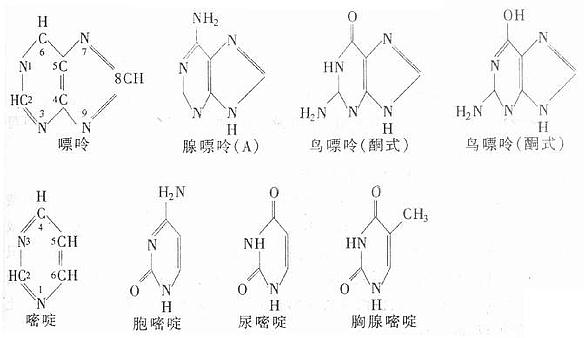

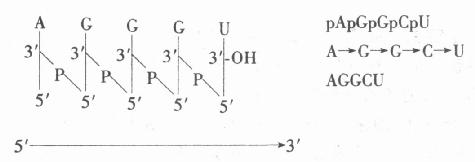

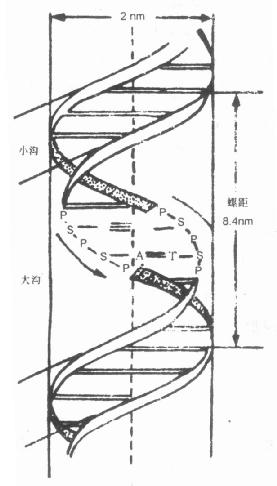

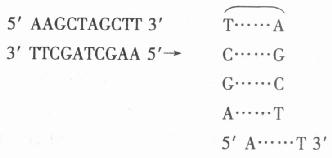

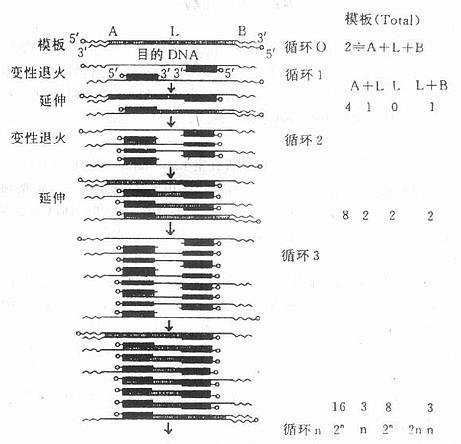

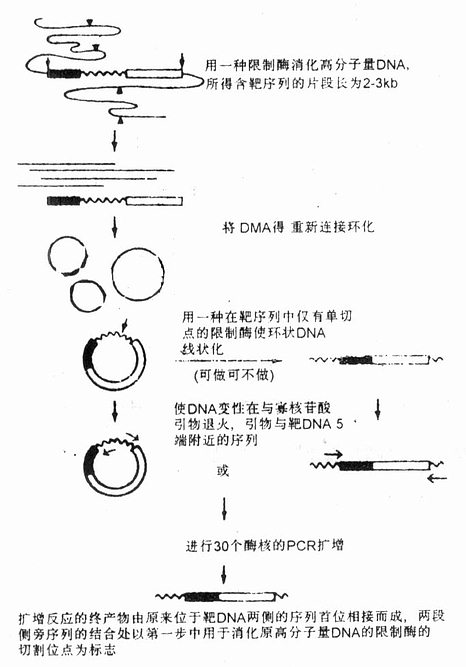

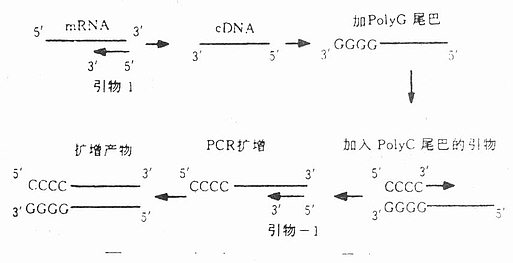

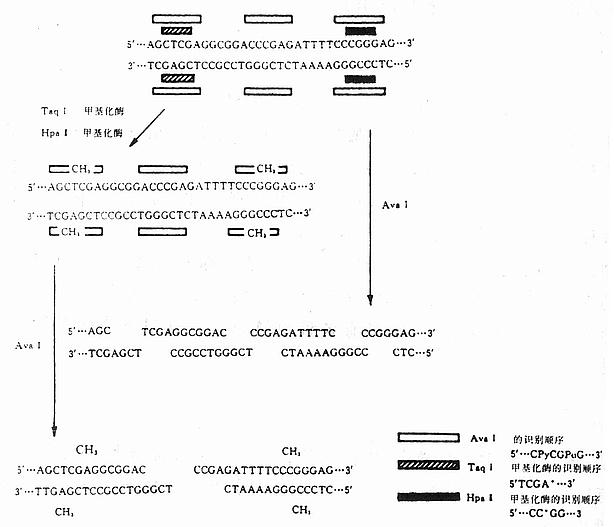

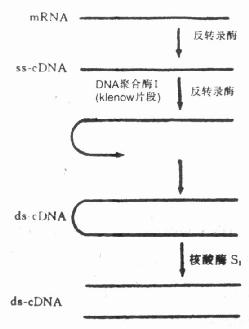

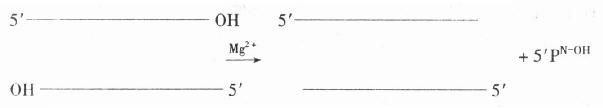

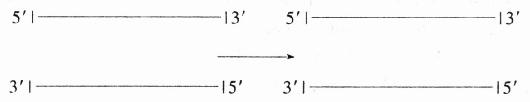

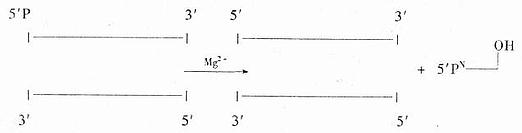

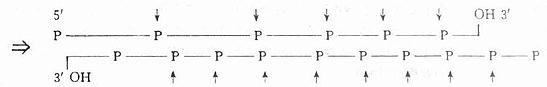

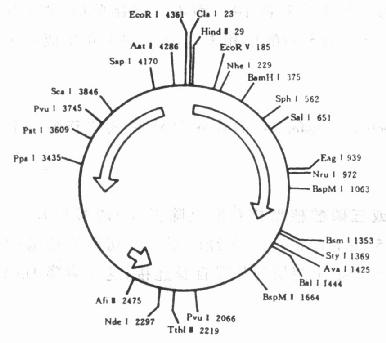

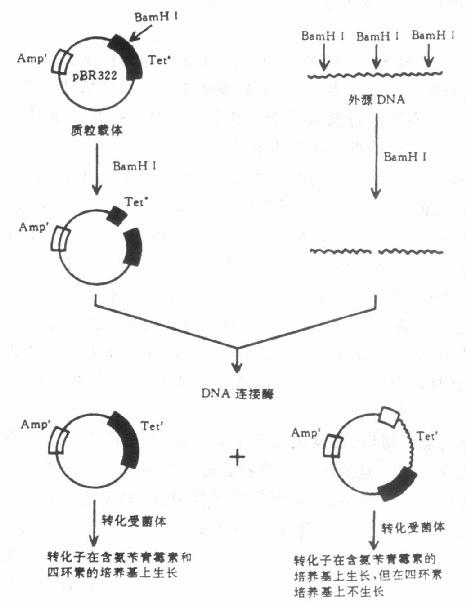

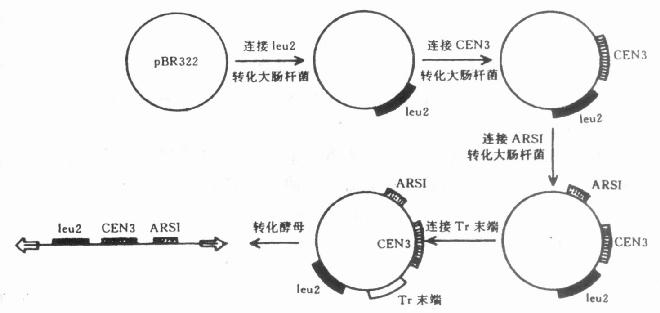

原位分子杂交(In situ hybridization)技术引入免疫细胞化学,是现代免疫细胞化学向基因水平深入发展的重要标志。近年来,分子杂交与免疫细胞化学的结合日益紧密,尤其是在杂交后信号的检测技术中,引入了免疫细胞化学的免疫放大和显色技术,已经形成了杂交免疫细胞化学或称原位杂交免疫细胞化学(In situ hybridizationimmunocytochemistry),成为免疫细胞化学中又一新的分支。分子杂交与免疫细胞化学的结合,形成了在细胞、亚细胞和分子水平同时检测基因及其表达产物的完整体系,把基因探针(基因工程)和单克隆抗体技术结合起来,成为当代生物科学和医学在分子水平研究和诊断的新兴技术。尤其是近年来与PCR技术结合的原位PCR技术和原位免疫PCR技术敏感性很高。本书第十八至二十三章 对有关分子生物学基础理论、核酸分子探针制备、原位分子杂交技术、聚合酶链式反应(PCR)、核酸分子杂交电镜技术、杂交与免疫细胞化学双标记技术、分子杂交的FISH技术和PRINS技术及其在染色体制片的应用和分子杂交基因诊断的应用等方面,由有关专家分别作出了专章 叙述。

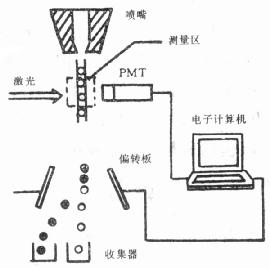

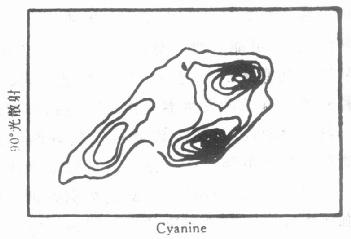

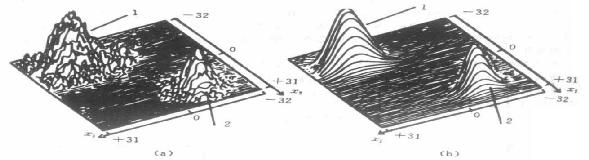

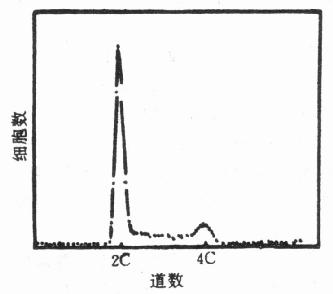

定量免疫细胞化学技术是这个领域发展很快的一个方面,由于流式细胞仪,激光共聚焦显微仪和图像分析仪在免疫细胞化学中的应用,使免疫细胞化学的定量检测成为可能,从而提高了免疫细胞化学的定量水平。本书第九和十章 作了详细叙述。

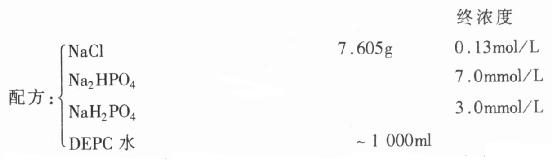

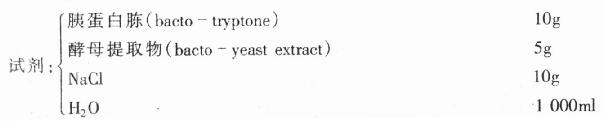

本书附录列有一些常用的试剂配制方法,以便实际应用时参考。

由于本书编者都具有实际操作和应用免疫细胞化学与核酸分子杂交技术的经验,对某些方法的操作技术多结合编者的经验和在国内条件下应用的体会加以叙述,实用性强,能指导操作和启发读者如何应用。本书既有基础理论又有本领域国内外最新进展,对生物科学,尤其对医学科学工作者具有重要的参考价值,又可作为研究生、进修生的教材。

本书编写过程中,得到第三、四军医大学领导及广大同行的鼓励和支持;第三军医大学学报编辑室及张吉强、孙榆等同志在协助本书的出版、校对和抄写等方面做了大量的工作,在此深表感谢。

本书中难免有不当多处,恳切希望读者批评指正。

第一章 总论

免疫细胞化学又称免疫组织化学、其主要原理是用标记的抗体(或抗原)对细胞或组织内的相应抗原(或抗体)进行定性、定位或定量检测,经过组织化学的呈色反应之后,用显微镜、荧光显微镜或电子显微镜观察。凡是能作抗原、半抗原的物质,如蛋白质、多肽、核酸、酶、激素、磷脂、多糖、受体及病原体等都可用相应的特异性抗体的组织、细胞内将其用免疫细胞化学手段检出和研究。

免疫细胞化学的突出优点是:

1.高度特异性 抗原抗体反应是特异性最强的反应之一,免疫细胞化学所用的抗体必须是特异性强的多价或单价抗体,具有高度的识别能力,在抗原识别上可达到单个氨基酸的水平,这是其它组织化学难以相比的。

2.敏感性高 现代免疫细胞化学采用各种有效方法最大限度保存细胞和组织内待检物质的抗原性,或采用各种增敏方法,使用高度敏感的和高亲和力的抗体,保证可检出细胞内超微量的抗原成分,用显微镜或电子显微镜观察结果,因此,它是在细胞、分子水平或基因水平的检测技术。

3.方法步骤统一 若掌握一种技术操作方法步骤,则一通百通。

4.形态、机能和代谢密切结合 是一种综合定性、定位和定量密切结合;形态、机能和代谢密切结合为一体的研究和检测技术。

免疫细胞化学技术在细胞、染色体或亚细胞水平原位检测抗原分子,是其它任何生物技术难以达到和代替的,它以在细胞、基因和分子水平同时原位显示基因及其表达产物,形成了新的检测系统,为生物学、医学和各个领域分子水平的研究与诊断,开拓了广阔的前景。

免疫细胞化学技术日新月异,以惊人的速度发展。尤其是和分子生物学的理论和技术日益结合密切,基因探针、核酸分子杂交技术、原位PCR技术、核酸杂交和免疫细胞化学双标记技术、电镜杂交技术等成为免疫细胞化学技术的新发展成员,标志着免疫细胞化学又进入一个新的发展阶段。核酸分子探针-杂交-免疫细胞化学放大和显示杂交信号,可以称为杂交免疫细胞化学。所以,核酸分子探针的研制已成为免疫细胞化学实验室中必需的试剂生产技术,需要学习引进分子生物学的有关技术和设备,建立相应的基因工程实验条件,把基因重组技术、单克隆抗体技术和免疫细胞化学技术融合在一起,就形成了现代免疫细胞化学的新主体。更高倍电镜技术和图像分析,流式细胞仪技术和激光共聚焦显微技术和不断更新,把原位定性、定位和定量技术提高到了更新的水平,形成了免疫细胞化学发展的两翼,向着生命科学更广阔领域飞翔。

免疫细胞化学的全过程包括:①抗原提取和纯化;②免疫动物或细胞融合(单克隆抗体);③抗体效价检测和提取;④标记抗体;⑤细胞和组织切片标志的制备;⑥免疫细胞化学反应和显色;⑦观察和记录结果。

由此可见,免疫细化学的基本理论是抗原抗体反应,标记化学反应和呈色化学反应。由于免疫细胞化学和原位核酸分子杂交是在细胞和组织上进行抗原抗体反应,所以,必须熟练掌握显微标本制备的全过程,要求待检标本形态结构和抗原性保存良好,抗原不从原位扩散或丢失。所以从事免疫细胞化学的工作者必须了解以下有关理论及掌握有关细胞和组织学技术。

第一节 有关的免疫学理论(缺)

第二节 免疫细胞化学的有关技术概述

根据标记物的不同,免疫细胞化学技术可分为免疫荧光细胞化学技术,免疫酶细胞化学技术,免疫铁蛋白技术,免疫金-银细胞化学技术,亲和免疫细胞化学技术,免疫电子显微镜技术等。近些年来,核酸分子原位杂交技术采用生物素、地高辛等非放射性物质标记探针,和免疫细胞化学技术密切结合,发展为杂交免疫细胞化学技术。不同的免疫细胞化学技术,各具有独特的试剂和方法,但其基本技术方法是相似的,都包括抗休的制备,组织材料的处理、免疫染色、对照试验、显微镜观察等步骤。还有双重和多重标记技术也有重要的用途。

一、抗体的制备和配制

(一)抗体的制备

这是免疫细胞化学技术的首要试剂,必需制备具有很高特异性和敏感性的高效价抗体,这将在本书第二章 中详述。目前国内外市场各种特异性抗体日益增多,许多实验室直接应用市售产品,现在我国自制抗体种类少,发展抗体生产十分必要。尤其要定位一种新的抗原物质,能够自制较好。

(二)抗体的配制

包括抗体贮存液和抗体使用液的配制方法。新制备或购进的是原液或冻干品,抗血清为全血清,单克隆抗体是培养上清液或腹水。

1.抗体贮存获得新抗体后,应先根据生产厂家提供的抗体效价,将其分装,可每10μl或100μl/支分装入安瓿或0.25ml带盖塑料管中,密封。放入-20。C~40。C冰箱中保存备用,一般可保存1~2年。小量分装的抗体可1次用完,避免反复冻融而影响效价的降低。一般用前新鲜配制使用液体,稀释的抗体不能长时间保存,在4。C可存入1~3天,超过7天效价显著降低。

2.抗体使用液的配制这是任何免疫细胞化学方法中最重要的一环,无论是一抗、二抗和各种标记抗体,用前都必须按不同免疫染色方法和抗原性强弱与抗原的多少,稀释使用的各种抗体原液,以便获得最佳免疫染色结果。

(1)抗体最佳稀释度的测定方法:用已知阳性抗原切片,进行免疫染色,将其阳性强度与背景染色强度以“+”表示,可分为++++、+++、++、+、(-)。++++为最强阳性,+++为强阳性,++为较强阳性,+为弱阳性,(-)为阴性。

①直接测定法:用于测定第一抗体的最佳稀释度,其它条件稳定可靠。将一抗稀释为1:50、1:100、1:2001:400、1:500等5个稀释度滴加在阳性抗原切片上,同时设一替代和阴性对照,结果如表1-1:

表 1-1 选择最佳稀释抗血清方法

| 一抗稀释度 | 特异性染色强度 | 非特异性背景染色度 |

| 1:50 | ++++ | ++ |

| 1:100 | ++++ | ++ |

| 1:200 | ++++ | ++ |

| 1:400 | +++ | + |

| 1:500 | ++ | (-) |

| 阴性对照 | (-) | (-) |

从表中结果可见,第一抗体稀释到1:400时阳性结果呈强阳性,背景染色减少,其最佳稀释度在1:400~500之间。再作1:420、1:440、1:460、1:480、1:500稀释后染色,找出最佳稀释度。

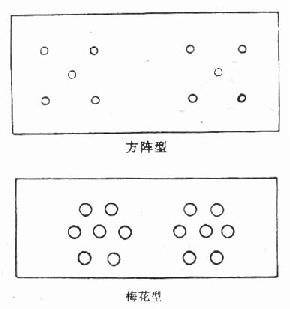

②棋盘(方阵)测定方法:当测定两种以上抗体的最佳配合稀释度时,必须采用此法(见表1-2)。

表1-2 两种以上抗体最佳配合稀释度选择表

| 第二抗体 | 第 一 抗 体 | |||

| 1:500 | 1:1000 | 1:2000 | 1:4000 | |

| 1:100 | ++++(++) | ++++(+) | +++(±) | +(-) |

| 1:200 | ++++(+) | +++(-) | ++(-) | ++(-) |

| 1:400 | ++(-) | +(-) | - | - |

括号内为背景染色结果

从表中可见第一抗体1:1000,第二抗体1:2000接近最佳稀释度,再将一 抗体作1:600、1:700、1:800、1:900和1:1000稀释,即可找出最佳稀释度。

(2)抗体稀释液的配制:常用0.01mol/l pH7.4PBS或TBS缓冲液作抗体稀释液。可用以下方法配制专用的抗体稀释液,防止抗体效价下降,减少抗体在组织上的非特异性吸附:取0.05mol/l pH7.4 TBS100ml,加温到60。C,再加入优质明胶100mg,搅拌溶解后,冷却至室温,加入1g牛血清白蛋白,加入NaN3200mg溶解后,过滤,分装,4。C保存。

抗体的最佳稀释度由于各种抗体的效价不同,组织中抗原强弱不一,应根据不同情况作适当的调整,以取得中等阳性稀释度为佳,因其既适合于抗原性强和含量多的标本,也可用于抗原性弱的标本。

二、组织材料的处理

组织材料的处理是获得良好免疫组织化学结果的前提,必需保证要检测的细胞或组织取材新鲜,固定及时,形态保存完好,抗原物质的抗原性不丢失、不扩散和被破坏(下节 详述)。

三、免疫染色

可在细胞涂片或组织切片上进行免疫染色。一般程序是:①标记抗体与标本中抗原反应结合;②用PBS洗去未结合的成分;③直接观察结果(免疫荧光直接法);或显色后再用显微镜观察(免疫酶直接法)。在此基础上发展出间接法,多层法,双标记法等各种方法,将在本书各有关章 节 内详述。

在免疫染色中应特别注意增强特异性染色,减少或消除非特异性染色。在各种免疫染色中都必须注意以下几个问题:

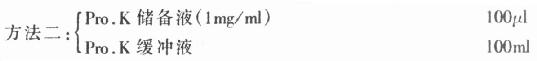

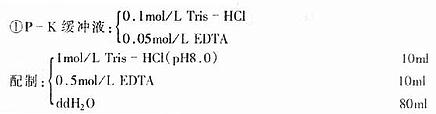

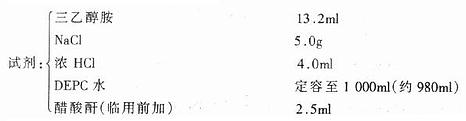

1.增强特异性染色的方法

(1)蛋白酶消化法:其作用是暴露抗原,增加细胞和组织的通透性,以便抗体与抗原最大限度的结合,增强特异性染色和避免非特异性染色。这种方法已广泛用于各种免疫细胞化学染色,常用的蛋白酶有胰蛋白酶、胃蛋白酶以及链霉蛋白酶(pronase)等;也可用3mol/L尿素处理切片,达到酶消化的目的。各种酶的配制和使用方法详见附录。酶消化的时间和温度因各种抗原对消化的敏感性不同,应根据酶的活性通过预试验确定,消化的时间还与组织固定的时间有关,一般是陈旧固定组织所需时间长,以37。C为宜。消化时间短的组织可在室温中进行。消化处理时间过长能损伤组织,易使切片脱落,应使用切片粘附剂,消化时间尽量缩短。

(2)合适的抗体稀释度:抗体的浓度是免疫染色的关键,如果抗体浓度过高,抗体分子过多于抗原决定簇,可导致抗体结合减少,产生阴性结果。此阴性结果并不一定缺少抗原,而是由于抗体过量。这种现象类似于凝集反应中的前带效应(Prozone effect )。因此,必须使用一系列稀释作“棋盘式效价滴定”检测抗体的合适稀释度,以得到最大强度的特异性染色和最弱的背景染色。抗体稀释度应根据:①抗体效价高,溶液中特异性抗体浓度越高,工作稀释度越高;②一般讲,应用的抗体稀释度越大,温育时间越长。③抗体中非特异性蛋白含量、只有高稀释度时才能防止非特异性背景染色;④稀释用缓冲液的种类、标本的固定和处理过程等也可影响稀释度。所以合适的稀释度应根据自己的情况测定。抗体的稀释主要是指第一抗体,因为第一抗体中特异性抗体合适的尝试是关键,应用高稀释度第一抗体仅显示主亲和力的特异性染色反应,减少或消除其中交叉抗体反应。

(3)温育时间:大部分抗体温育时间为30-60min,必要时可4。C过夜(约18h)。温育的温度常用37。C,也可在室温中进行,对抗原抗体反应强的以室温为佳。37。C可增强抗原抗体反应;适用于多数抗体染色,但应注意在湿盒中进行,防止切片干燥而导致失败。

(4)多层染色法:对弱的抗原可用间接法(双层)、PAP和ABC法(三层)、四或五层PAP法或ABC法,或PAP和ABC联合染色法等,可以很大程度的提高敏感性,获得良好结果。

(5)显色增敏剂的应用,如在过氧化物酶底物中加入氯化镍,可提高显色敏感度4倍。

2.减少或消除非特异性染色的方法组织中非抗原抗体反应出现的阳性染色称为非特异性背景染色,最常见的原因是蛋白吸附于高电荷的胶元和结缔组织成分上。最有效方法是在用第一抗体前加制备第二抗体动物之非免疫血清(1:5-1:20)封闭组织上带电荷基团而除去与第一抗体非特异性结合。必要时可加入2%-5%牛血清白蛋白,可进一步减少非特异性染色。作用时间为10-20min。也可用除制备第一抗体以外的其它动物血清(非免疫的)。有明显溶血的血清不能用,以免产生非特异性染色。免疫荧光染色时,可用0.01%伊文氏兰(PBS溶液)稀释荧光抗体,对消除背景的非特异性荧光染色有很好的效果。当然使用特异性高、效价高的第一抗体是最重要的条件。洗涤用的缓冲液中加入0.85%~1%NaCl成为高盐溶液,充分洗涤切片,能有效的减少非特异性结合而减少背景染色。

3.显色反应的控制免疫酶染色应注意控制:①成色质浓度和温育时间可调节 ,增加成色质的量和/或增加底物温育时间,可增加反应产物强度。着色太深可减少温育反应时间。②过氧化物酶显色时,H2O2较大浓度将使显色反应过快而致背景加深;过量H2O2可能抑制酶的活性。

4.复染根据所用的染色方法和呈显颜色等,可选用适当的复染方法。如阳性结果呈红或棕色,则用苏木素将细胞核染成兰色,以便定位检测。也可用1%~2%甲基绿复染。

四、对照

其目的在于证明和肯定阳性结果的特异性,排除非特异性疑问。主要是针对第一抗体对照,常用的对照方法包括:①阳性对照;②阴性对照;③阻断试验;④替代对照;⑤空白对照;⑥自身对照;⑦吸收试验。

(一)阳性对照

用已知抗原阳性的切片与待检标本同时进行免疫细胞化学染色,对照切片应呈阳性结果,称为阳性对照。证明全过程均符合要求,尤其当待检标本呈阴性结果时,阳性对照尤为重要。

(二)阴性对照

用确证不含已知抗原的标本作对照,应呈阴性结果,称阴性对照,是阴性对照的一种。其实空白、替代、吸收和抑制试验都属阴性对照。当待检标本呈阳性结果时,阴性对照就更加重要,用以排除假阳性。对照的具体方法步骤,在有关章 节 详述。

五、免疫细胞化学结果的判断

对免疫细胞化学结果的判断应持科学的慎重态度,要准确判断阳性和阴性,排除假阳性和假阴性结果,必须严格对照实验,对新发现的阳性结果,除有对照试验结果之外,应进行多次重复实验,要求用几种方法进行验证,如用PAP法阳性,可再用ABC法验证。必须学会判断特异性染色和非特异性染色,对初学者更为重要,否则会得出不科学的结论。特异性染色与非特异性染色的鉴别点主要在于特异性反应产物常分布于特定的部位,如胞浆内,也有分布在细胞核和细胞表面的,即具有结构性。特异性染色表现为在同一切片上呈现不同程度的阳性染色结果。非特异性染色表现为无一定的分布规律,常为某一部位成片的均匀着色,细胞和周围的结缔组织均无区别的着色,或结缔组织呈现很强的染色。非特异性染色常出现在干燥切片的边缘,有刀痕或组织折叠的部位。在过大的组织块,中心固定不良也会导致非特异性染色。有时可见非特异性染色和特异性染色同时存在,由于过强的非特异性染色背景不但影响对特异性染色结果的观察和记录,而且令人对其特异性结果产生怀疑。

(一)阳性细胞的染色特征

免疫细胞化学的呈色深浅可反映抗原存在的数量,可作为定性、定位和定量的依据。

(1)阳性细胞染色分布有三种类型:①胞浆;②细胞核;③细胞膜表面。大部分抗原见于细胞浆,可见于整个胞浆或部分胞浆。

(2)阳性细胞分布可分为烟性和弥漫性。

(3)由于细胞内含抗原量的不同,所以染色强度不一。如果细胞之间染色强度相同,常提示其反应为非特异性。

(4)阳性细胞染色定位于细胞,且与阴性细胞相互交杂分布;而非特异性染色常不限于单个细胞,而是累及一片细胞。

(5)切片边缘、刀痕或皱折区域,坏死或挤压的细胞区,胶原结缔组织等,常表现为相同的阳性染色强度,不能用于判断阳性。

(二)染色失败的几种原因

(1)所染的全部切片均为阴性结果:包括阳性对照在内,全部呈阴性反应,原因可能是:①染色未严格按操作步骤进行;②漏加一种抗体,或抗体失效;③缓冲液内含叠氮化钠,抑制了酶的活性;④底物中所加H2O2量少或失效;⑤复染或脱水剂使用不当。

(2)所有切片均呈弱阳性反应:①切片在染色过程中抗体过浓,或干燥了;②缓冲液配制中未加氯化钠和pH值不准确,洗涤不彻底;③使用已变色的呈色底物溶液,或呈色反应时间过长;④抗体温育的时间过长;⑤H2O2浓度过高,呈色速度过快;⑥粘附剂太厚。

(3)所有切片背景过深;①未用酶消化处理切片;②切片或涂片过厚;③漂洗不够;④底物呈色反应过久;⑤蛋白质封闭不够或所用血清溶血;⑥使用全血清抗体稀释不够。

(4)阳性对照染色良好,检测的阳性标本呈阴性反应,固定和处理不当是最常见的原因。

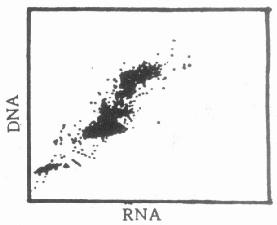

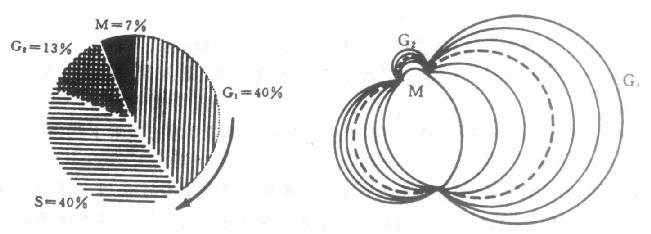

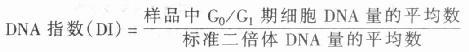

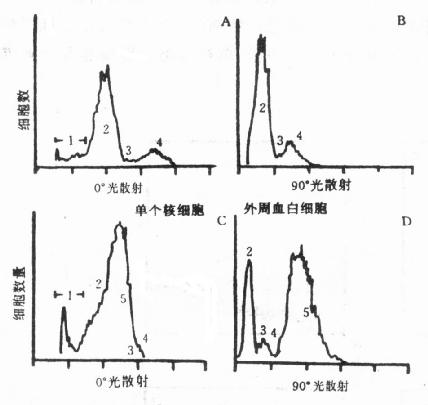

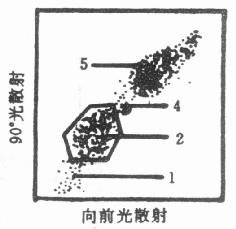

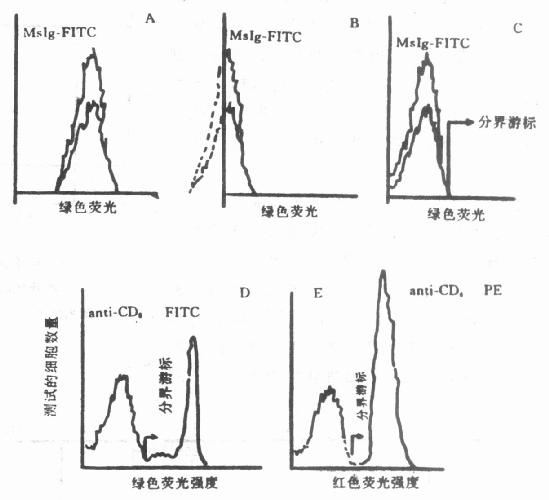

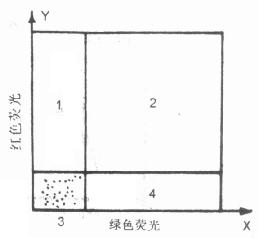

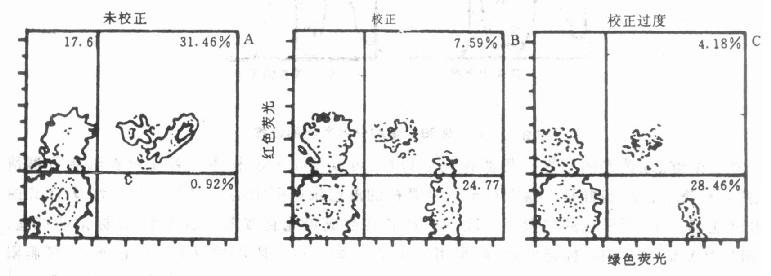

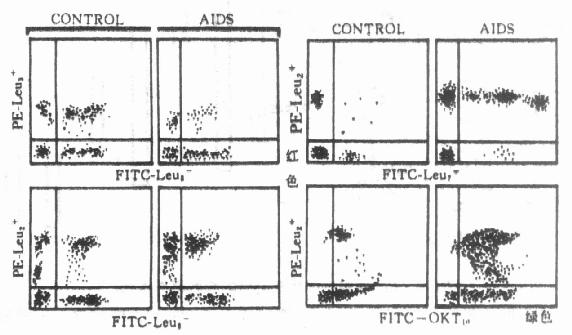

对于阳性结果的定量判断常规方法是根据呈色深浅和阳性细胞数量分类计数,以(-)、+、++、+++等分级和计数统计。现在已采用图象分析计量,本书第九章 将详细叙述这种使免疫细胞化学的定量成为可能的先进的形态定量方法。另外,第十章 将详细途述另一种先进的免疫细胞化学计量分类术-流式细胞光度计技术。

第三节 有关细胞和组织学技术

一、细胞和组织

免疫组织化学技术是用标记物或显色物标记的抗体检测细胞和组织内的抗原,从而达到诊断和研究疾病的目的。抗原的准确显示和定位与制备的细胞和组织标本质量的好坏有着密切的联系。由于各种抗原的生化、物理性质不同,如温度高低、酸碱度强弱及各种化学试剂的作用均可影响抗原的免疫学活性,良好的细胞和组织学结构将有助于抗原的准确定位。因此,细胞和组织标本的采集制备在免疫组织化学技术中占有十分重要的位置。

(一)细胞标本的取材

目前,免疫组化技术已经应用于细胞学诊断,如鉴别低分化癌与恶性淋巴瘤、黑色素瘤、低分化肉瘤等。CEA应用于胸腹水中间皮瘤与癌的鉴别。McAb应用于淋巴白血病和恶性淋巴瘤的分类分型。近年来,培养细胞的免疫组化技术在鉴定细胞的种类、分化程度、表面抗原特点以及肿瘤结构成分改变等方面的研究均起到了积极作用。

细胞标本的取材有以下3种方法:

1.印片法主要应用于活组织检查标本和手术切除标本。新鲜标本以最大面积剖开,充分暴露病变区,将载玻片轻轻压于病变区,脱落的细胞便粘附在玻片上,立即浸入细胞固定液内5-10min,取出后自然干燥,低温保存备用。

优点是简便省时,细胞抗原保存较好。缺点是细胞分布不均匀,玻片上细胞重叠,影响标记效果。

2.穿刺吸取涂片法主要应用于实质器官的病变区,如肝、肾、肺、淋巴结、软组织等。用细针穿刺吸取病变区内液体成分,如穿刺液较少,可直接涂抹在载玻片上,力求细胞分布均匀。如穿刺液较多,细胞丰富,可用洗涤法:将穿刺液滴入盛有1-2ml Hanks液(RPMi 1640液)的试管内,轻轻搅拌,以500rpm低速离心5-10min后,弃上清液,将沉淀制成细胞悬液(浓度约2×106细胞/ml),吸取1滴于载玻片上,轻轻涂抹,待涂片略干即可固定。

该法穿刺吸取直接涂片的优点是操作简便,细胞形态保持较好。缺点是细胞分布不均匀。洗涂法片虽可弥补这一缺点,但操作复杂,细胞常常发生变形。

3.体液沉淀涂片法主要用于胸水、腹水、尿液、脑脊液等体液多、细胞少的标本。体液采取后,必须及时处理,更不宜加固定液。根据标本内细胞数量的多少选用不同的处理方法:①细胞数量极多者,可吸取少量液体直接涂在玻片上。②细胞数量较少者,可将液体自然沉淀,然后吸取5ml左右沉淀液,以1500rpm离心10min,弃上清液,将沉淀涂片,略干后固定备用。

如用细胞离心涂片器(Cytospin ),可将标本用上述离心沉淀法制成2×106细胞/ml的细胞悬液,吸取50μl加入涂片器内,离心后即制成分布均匀的细胞涂片,细胞分布在直径约6mm的小圆圈内,每个圆圈内的细胞数约105个(Danos,1976)。

培养细胞标本的取材可根据培养的细胞特性分别采取不同的方法。某些细胞有贴壁生长的特性,如纤维母细胞、粘液癌细胞等,只需将载玻片或盖玻片插入培养液内即可收集到理想的细胞标本。某些细胞只能在培养液中生长,可用上述体液沉淀离心涂片法处理。

制备细胞涂片应注意:①标本反复离心洗涤,细胞的粘附性降低,在免疫组化染色过程中容易脱片,因此,在制备涂片前载玻片上应涂粘附剂。②为节 省试剂和便于镜下观察和记数,应将细胞集中到直径0.6-1.0cm的圆圈内,细胞总数以105个为宜。③粘液丰富的标本,如痰液,胃液等,未经特殊处理,一般不宜作免疫组化标记。

(二)组织标本的取材

组织标本主要取之于活组织检查标本、手术切除标本、动物模型标本以及尸体解剖标本等。前三者均为新鲜组织,后者是机体死亡2h以上的组织,可能有不同程度的自溶,其抗原可能有变性消失,严重弥散现象,因此,尸检组织应尽快固定处理,以免影响免疫组化标记效果。但有些较稳定性抗原,如HBsAg、HBcAg等在尸检标本中,抗原显示仍较好。

组织标本的取材常常受到各种因素的影响,如各种内窥镜钳取的组织,常因过度挤压而变形,严重者组织结构被破坏。大组织标本病变分布广泛,抗原在组织中分布不均一,常出现人为的组织取材不准确。为了避免上述缺点,组织取材时应注意:①活检钳的刃口必须锋利,以免组织受挤压;②取材部位必须是主要病变区;③必须取病灶与正常组织交界区;④必要时取远距病灶区的正常组织作对照。

为充分保存组织的抗原性,标本离体后庆立即作处理,或立即速冻成冻块进行冰冻切片,或立即用固定液固定进行脱水、浸蜡、包埋、石蜡切片。如不能迅速制片,可贮存于液氮罐内或-70。C冰箱内备用。

二、细胞和组织的固定

(一)固定

为了更好的保持细胞和组织原有的形态结构,防止组织自溶,有必要对细胞和组织进行固定。固定的作用不仅是使细胞内蛋白质凝固,终止或抑制外源性和内源性酶活性,更重要的是最大限度的保存细胞和组织的抗原性,使水溶性抗原转变为非水溶性抗原,防止抗原弥散。

不同抗原,其稳定性也不相同,因而对固定剂的耐受性差异较大。如T淋巴细胞表面抗原属不稳定性抗原,对固定剂的耐受较差,抗原活性容易丧失。而HBsAg属稳定性抗原,其抗原活性很少受固定剂种类、固定时间、温度等因素的影响。

(二)固定剂

用于免疫组织化学的固定剂种类较多,性能各异,在固定半稳定性抗原时,尤其重视固定剂的选择,介绍如下。

1.醛类固定剂双功能交联剂,其作用是使组织之间相互交联,保存抗原于原位,其特点是对组织穿透性强,收缩性小。有人认为它对IgM、IgA、J链、K链和λ链的标记效果良好,背景清晰,是常用的固定剂。

(1)10%钙-福尔马林液(浓甲醛10ml,饱和碳酸钙90ml)。

(2)10%中性缓冲福尔马林液(浓甲醋10ml,0.01mol/l pH7.4 PBS 90ml)。

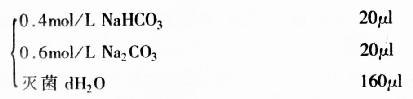

(3)4%多聚甲醛磷酸缓冲液pH7.4(多聚甲醛40g,0.1mol/L PBS液pH7.4500ml,两者混

合加热至60℃,搅拌并滴加1nNaOH至清晰为止,冷却后加PBS液至总量1000ml)。

(4)戊二醛-甲醛液(戊二醛1ml,浓甲醛10ml,蒸馏水加至100ml)。

戊二醛是二醛基化合物,交联结合力比甲醛大,Bullock认为交联过强,可出现组织改变和空间遮蔽现象,影响组织的抗原性。但McDonald等认为,该试剂用于PAP法免疫酶标记效果仍满意。

(5)甲醛升汞固定液(即B5固定液。浓甲醛10ml,氯化汞6g,醋酸钠1.25g,蒸馏水90ml)。

有人认为此固定液悬液是较理想的固定液,标记IgA、IgM、IgG等抗原效果良好。也有人认为它减弱细胞的抗原性,上皮细胞可产生非特异性荧光,故不宜用于免疫荧光标记。氯化汞是一种强蛋白凝固剂,但对组织穿透性弱,且使组织收缩,故与甲醛混合使用。

(6)醋酸-甲醛液(浓甲醛10ml,冰醋酸3ml,生理盐水加至100ml)。

Bullock等认为此液固定效果良好,组织可不经消化,胞浆IgA、IgG、IgM、IgD和K、λ、J链标记均呈阳性,且背景染色极淡。如标记IgG用PAP法第一抗体仅为甲醛升汞液的1/10。此液内醋酸既可防止组织收缩,又可暴露胞浆免疫球蛋白抗原决定簇。

(7)Bouin’s液。

该固定液为组织学、病理学常用固定剂之一,对组织穿透力较强而收缩性较小,比单独醛类固定更适合免疫组化染色。Kayhko认为用于标记B细胞的J链较好,但Bullock则认为它可导致Igg γ重链变性,故必需加大第一抗体的浓度。

(8)Zamboni’s液。

该固定液可用于电镜免疫细胞化学,对超微结构的保存优于纯甲醛,也适用于光镜免疫细胞化学研究。采用2.5%多聚甲醛和30%饱和苦味酸,更可增加对组织穿透力和固定效果,以保存更多的组织抗原。固定时间6-18h。

(9)PLP液(过碘酸盐-赖氨酸-多聚甲醛固定液)。

该固定剂适用于富含糖类的组织,对超微结构及许多抗原的抗原性保存较好。其机制是过碘酸氧化组织中的糖类形成醛基,通过赖氨酸的双价氧基与醛基结合,从而与糖形成交联。组织抗原大多数是由蛋白质和糖两部分构成,抗原决定簇位于蛋白部分,故该固定液有选择性地使糖类固定,既稳定缺的,又不影响其在组织中的位置(固定剂7-9配制法见附录1)。

2.非醛类固定剂Pe等人比较几种非醛类双功能试剂指出,碳化二亚胺、二甲基乙酰胺、二甲基辛酰亚胺、和对苯醌等均适用于多肽类激素的组织固定,单独使用时,边缘固定效应重,但与戊二醛或多聚甲醛混合使用,效果明显改善。

(1)碳化二亚胺(1-ethyl-3(3-dimethyl-aminopropyl)cardodiimi-HCI)液:2g溶于100ml0.01mol/L,pH7.4PBS中。此液宜用于标记多肽类激素的组织,对标记IgA、IgG效果不佳。

(2)碳二亚胺-戊二醛液(ECD-G液):配制法见附录一。

ECD-[1-ethyl-3(3-dimethyl-aminopropyl)carbodiimideHydrochloride],即乙基-二甲基氨基丙基碳亚胺盐酸盐,简称乙基-CDI。

该液常用于多肽类激素的固定,对酶等蛋白质固定效果良好,对细胞内抗原定位,超微结构保存好,是一种培养细胞电镜免疫细胞化学研究的良好固定剂。

(3)Zenker’s 液(重铬酸钾2.5g,氯化汞5g,硫酸钠1g,蒸馏水100ml,混合溶解后,临用时加水醋酸5ml)。

该固定液对免疫球蛋白染色最佳,固定时间约2-4h,染色前必须脱汞色素。

3.丙酮及醇类固定剂系最初免疫细胞化学染色的固定剂,其作用是沉淀蛋白质和糖,对组织穿透性很强,保存抗原的免疫活性较好。但醇类对低分子蛋白质、多肽及胞浆内蛋白质保存效果较差,解决的办法是和其它试剂混合使用,如加冰醋酸、乙醚、氯仿、甲醛等。

(1)Clarke氏改良剂(100%酒精95ml,冰醋酸5ml),用于冰冻切片的后固定。

(2)乙醚(或氯仿)与乙醇等量混合液。

Danos(1976)等认为其组织穿透性极强,即使涂片上富于过多的粘液,固定效果仍然良好,是理想的细胞固定液。

(3)AAF液:95%-100%酒精85ml,冰醋酸5ml,浓甲醛10ml。

(4)Carnoy氏液:100%酒精60ml,氯仿30ml,冰醋酸10ml,混合后4。C保存备用。

(5)Methacarn氏液:甲醇60ml,氯仿30ml,冰醋酸10ml,混合后4。C保存备用。

以上两种固定液适宜某些抗原,癌基因蛋白产物检测的 固定,P53抗癌基因蛋白产物,PC-NA等抗原的保存。

丙酮的组织穿透性和脱水性更强,常用于冰冻切片及细胞涂片的后固定,保存抗原性较好,平时4。C低温保存备用,临用时,只需将涂片或冰冻切片插入冷丙酮内5-10min,取出后自然干燥,贮存于低温冰箱备用。

以上介绍了免疫组织化学中常用的固定液,用于免疫组化的固定剂种类很多(见附录),不同的抗原和标本需经过反复试验,选用最佳固定液。不少学者认为,迄今尚无一种标准固定液可以用于各种不同的抗原固定。而且同一固定液固定的组织,免疫组化染色标记结果可截然不同,致使人们无所适从。选择最佳固定液标准是:①最好地保持细胞和组织的形态结构。②最大限度地保存抗原的免疫活性。一些含重金属的固定液在免疫组化技术中是禁用的。实际经验告诉我们,中性缓冲福尔马林(或多聚甲醛)是适应性较广泛的固定液,但固定时间不宜过长。必要时,可作多种固定液对比,从而选出理想的标准固定液。

固定组织时应注意:①应力求保持组织新鲜,勿使其干燥,尽快固定处理。②组织块不易过大过厚,必须小于2cm×1.5cm×0.3cm,尤其是组织块厚度必须控制在0.3cm以内。③固定液必须有足够的量,在体积上一般大于组织20倍以上,否则组织中心固定不良影响效果。④组织固定后应充分水洗,去除固定液造成的人为假象。

(三)固定方法

1.浸入法(Immersionmethod)将组织浸泡在固定液内,必要时可在低温(4。C)环境下进行,固定时间可根据抗原的稳定性以及固定液性质而定,一般在2-12h之间。

2.灌注法(Irrigationmethod)此法适用于动物实验研究。自左心室插入主动脉,先以krebs或生理盐水冲冼血液后,以泵、吊筒或50-100ml注射器注入固定液。置灌注动物于4。C冰箱内,次日取出脑组织或其它组织。外周组织一般在灌注后30min内取材,取组织置同一固定剂中浸入1-3h,然后修整组织块。有主张用冷固定剂(4。C)进行灌注。我们的体会是一般光镜下观察的标本,室温固定即可获满意效果。应该强调,保持组织新鲜是很重要的,据报告,肽类抗原活性在断绝血液供应后24h几乎完全丧失。

灌注法固定可使固定液迅速达到全身各组织。达到充分固定之目的。灌注冲洗还能排除红细胞内假过氧化物酶的干扰。浸入法主要用于活检和手术标本,以及其它不能进行灌注的组织固定。

三、组织切片技术

应用于光镜的免疫组织化学染色的切片厚度一般要求5μm左右,神经组织的研究要求切片厚度在20-100μm,有利于追踪神经纤维的走行。

1.冰冻切片是免疫组织化学染色中最常用的一种切片方法。其最突出的优点是能够较完好地保存多种抗原的免疫活性,尤其是细胞表面抗原更应采用冰冻切片。新鲜的组织及已固定的组织均可作冰冻切片。

冰冻时,组织中水份易形成冰晶,往往影响抗原定位。一般认为冰晶少而大时,影响较小,冰晶小而多时,对组织结构损害较大,在含水量较多的组织中上述现象更易发生。冰晶的大小与其生长速率成正比,而与成核率(形成速率)成反比,即冰晶形成的数量愈多则愈小,对组织结构影响愈严重。因此,应尽量降低冰晶的数量。Fish认为冰冻开始时,冰晶成核率较慢,以后逐渐增加,其临界温度为-33。C,从-30。C降至-43。C之间,成核率急剧增加达1018,然后再减慢。基于上述理论可采取以下措施减少冰晶的形成。

(1)速冻,使组织温度骤降,缩短从-33。C43。C的时间,减少冰晶的形成。其方法有二:

①干冰-丙酮(酒精)法:将150-200ml丙酮(酒精)装入小保温杯内,逐渐加入干冰,直至饱和呈粘稠状,再加干冰不再昌泡时,温度可达-70℃C,用一小烧杯(50-100ml)内装异戊烷约50ml,再将烧杯缓慢置入干冰丙酮(纯酒精)饱和液内,至异戊烷温度达-70℃时即可使用。将组织(大小为1cm×0.8cm×0.5cm)投入异戊烷内速冻30-60s后取出,或置恒冷箱内以备切片,或置-80℃低温冰箱内贮存。

②液氮法:将组织块平放于软塑瓶盖或特制小盒内(直径约2cm),如组织块小可适量加OCT包埋剂浸没组织,然后将特制小盒缓缓平放入盛有液氮的小杯内,当盒底部接触液氮时即开始气化沸腾,此时小盒保持原位切勿浸入液氮中,大约10-20s组织即迅速冰结成块。取出组织冰块立即置入-80℃冰箱贮存备用,或置入恒冷箱切片机冰冻切片。

(2)将组织置于20%-30%蔗糖溶液1~3天,利用高渗吸收组织中水分,减少组织含水量。

影响冰冻切片的因素较多,因此,技术难度较大,选择好的冰冻切片机是保证切片质量的关键。目前冰冻切片机有两类:

①恒慢冰冻切片机(Cryastat):为较理想的冰冻切片机,型号很多,但其基本结构是将切片机置于-30℃C低温密闭室内,故切片时不受外界温度和环境影响,可连续切薄片至2-4μm,完全能满足免疫组织化学标记要求。切片时,低温室内温度以-15℃~18℃为宜,温度过低组织易破碎,抗卷板的位置及角度要适当,载玻片附贴组织切片,切勿上下移动。

②开放式冰冻切片机:包括半导体致冷切片机和甲醇致冷切片以及老式的CO2、氯乙烷等冷冻切片机。切片时暴露空气中,温度不易控制,切片技术难度大,在高温季节 ,切片更加困难,且切片厚8~15μm,不易连续切片,但其优点是价廉,国内有生产。

冰冻切片后如不染色,必须吹干,贮存低温冰箱内,或进行短暂预固定后贮存冰箱保存。

2.石蜡切片其优点是组织结构保存良好,在病理和回顾性研究中有较大的实用价值,能切连续薄片,组织结构清晰,抗原定位准确。用于免疫组化技术的石蜡切片制备与常规制片略有不同:①脱水、透明等过程应在4℃。C下进行,以尽量减少组织抗原的损失。②组织块大小应限于2cm×1.5cm×0.2cm,使组织充分脱水、透明、浸蜡。③浸蜡、包埋过程中,石蜡应保持在60℃以下,以溶点低的软蜡最好(即低温石蜡包埋)。

组织块脱水、透明、浸蜡时间参考表1-3:

表 1-3 组织块处理时间表

| 1 | 70%乙醇 | 4℃ | 3~4h |

| 2 | 80%乙醇 | 4℃ | 3~4h |

| 3 | 90%乙醇 | 4℃ | 2~3h |

| 4 | 95%乙醇Ⅰ | 4℃ | 2~3h |

| 5 | 95%乙醇Ⅱ | 4℃ | 1~2h |

| 6 | 100%乙醇Ⅰ | 4℃ | 1.5h |

| 7 | 100%乙醇Ⅱ | 4℃ | 1.5h |

| 8 | 二甲苯Ⅰ | 4℃ | 0.5~1h |

| 9 | 二甲苯Ⅱ | 4℃ | 0.51~1h |

| 10 | 石蜡Ⅰ | 60℃ | 1h |

| 11 | 石蜡Ⅱ | 60℃ | 2h |

以上全过程为18-24h,也可在室温内使用自动脱水机代替。如组织块小,直径小于0.5cm,可用快速石蜡包埋切片,全过程只需4h左右。

石蜡切片为常规制片技术,切片机多为轮转式,切片厚度2~7μm,应用范围广,不影响抗体的穿透性,染色均匀一致。由于甲醛固定、有机熔剂和包埋剂对组抗原有一定的损害及遮蔽,使抗原特征发生改变。有人报告经蛋白酶消化,可以改善光镜免疫组化染色强度,常用的有胰蛋白酶、链霉蛋白酶及胃蛋白酶等消化法。石蜡切片应入37℃恒温箱过夜,这样烤片可减少染色中脱片现象。切片如需长期贮存,可存放于4℃冰箱内备用。

石蜡切片优点较多,但在制片过程中要经过酒精、二甲苯等有机溶剂处理,组织内抗原活性失去较多,有人采用冷冻干燥包埋法(Freeze drying embedding methed),可以保存组织内可溶性物质,防止蛋白变性和酶的失活,从而减少了抗原的丢失。该法是将新鲜组织低温速冻,利用冷冻干燥机(Freezing dryer)在真空、低温条件下排除组织内水分 ,然后用甲醛蒸气固定干燥的组织,最后将组织浸蜡、包埋、切片。此法可用于免疫荧光标记、免疫酶标记及放射自显影。

3.振动切片用振动切片机(Vibratotme),可以把新鲜组织(不固定不冰冻)切成厚片20~100μm,以漂浮法在反应板进行免疫组织化学染色,然后在解剖显微镜下检出免疫反应阳性部位,修整组织进行后固定,最后按电镜样品制备、脱水、包埋、超薄切片、染色观察等。组织不冰冻,无冰晶形成和组织抗原破坏,在免疫组化染色前避免了组织脱水、透明、包埋等步骤对抗原的损害,能较好地保留组织内脂溶性物质和细胞膜抗原,主要用于显示神经系统抗原分布研究。这种包埋前染色,尤其实用于免疫电镜观察。

4.塑料切片塑料包埋切片常用包埋剂有甲基丙烯酸盐类(Glycolmethacrylate, GMA)及环氧树脂类(Epon 812,618),其优点是可以同时作光镜和电镜检测,能相互对照所查抗原,定位准确。塑料包埋切片可切出比石蜡切片更薄的切片,光镜切片可薄至0.5~2um,故称半薄切片(Semithinsection)。GMA保存抗原较好,不与组织产生共聚合,但形态学结构欠佳。环氧树脂如Fpon和Araldite能较好地保存形态学结构,但在聚合过程中易和组织起作用,改变抗原结构。塑料包埋切片由于处理程序繁多,抗原活性易丢失。同时半薄切片进行免疫染色时,抗血清不易穿透树脂,因此,塑料切片主要用于免疫电镜的超微切片前定位。包埋前染色的标本,切片薄切片后不需染色,直接在相差显微镜下观察免疫反应部位呈黑点状,定位后进一步作超薄切片,这样,可以明显提高免疫电镜阳性检出率。

5.超薄切片电镜标本制作见第七章 ,应用超薄切片机(Ultrotome)进行切片。

6.碳蜡切片碳蜡(Carbowax),学名聚乙烯二醇(Polyethlene glycol, PEG)为水溶性蜡。根据其分子量不同,碳蜡有多种,如400、800、1000、1500、4000、6000等,用于组织包埋的有1500、4000两种,其熔点分别38℃C和52。C左右,常温下为固体石蜡状,加温熔化呈液体状。

本法的特点是组织固定水洗后,不需脱水透明可直接浸蜡包埋,且切片方法与常规石蜡切片相同。切下的组织片漂浮水面后自然展开,碳虹迅速深化,组织片即可展平,制片过程简单易行。

具体操作简述如下:组织块不宜过大,一般限定在1.5cm×1cm×0.1cm以内。①组织固定后充分水洗去除固定液,用滤纸吸干组织表面水。②将组织浸入碳蜡(1500)内,45℃30min。③再次浸入混合混合碳蜡液(1500和4000等量混合液),52℃30min。④浸入等量混合碳蜡液(或根据气温、湿度变化调整4000和5000混合比例,如气温高湿度大可以4000:1500=3:2混合,反之,则2:3混合)。⑤用等量混合碳蜡或调整混合碳蜡包埋成组织蜡块。⑥切片与石蜡切片相同。在操作过程中,碳蜡组织块应尽量避免与水或冰接触,贮存时应密封干燥冷藏。

本法优点是操作程序减少,时间缩短,组织不经有机溶剂损害、温度低、抗原性保存比石蜡切片好,组织结构清晰。缺点是夏季室温高时切片较困难,连续切片不如石蜡切片顺利;由于碳蜡有强吸湿性,不易长期保存。

7.玻片处理和涂胶在免疫组化染色过程中由于各种原因常造成标本(细胞制片和组织切片)脱片现象,影响了工作质量和速度。一般采取两种方法即可防止脱片现象出现。

(1)载玻片和盖玻片处理:新载玻片上有油污,必须经过清洁液浸泡12~24h,流水充分漂洗后用蒸馏水清洗5遍以上,浸泡在95%酒精内2h,用绸布擦干或用红外线烤箱烤干均可,贮放于玻片盒内备用。盖玻片很薄,以上处理程序必须缩短,清洁液浸泡只需2h,流水冲洗注意勿损伤玻片等。

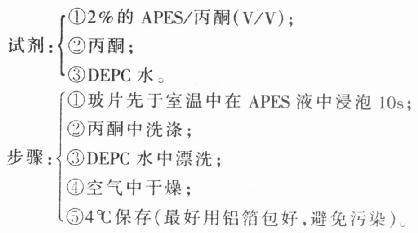

(2)载玻片上涂粘附剂:粘附剂种类较多,常用的有以上几种:①树脂胶(Resin glue)又称白色乳胶,为木工用,有进口,国产之分,有人认为进口白色树脂胶较稳定,我们认为国产白乳胶(聚醋酸乙烯乳液J-北京产)质量尚稳定。使用浓度为1%~2%,以蒸馏水稀释即可。②甘油明胶,混匀后涂在载玻片上,切片贴附后置有副醛的干燥器内,加热80℃1h。③甲醛明胶, 混合后即可涂片。④铬明矾明胶, 混合后即可涂片,置37℃温箱烤干。⑤多聚赖氨酸液:多聚赖氨酸0.1g,加蒸馏水10ml,混合后即可涂片。此液不宜多配制。⑥3-Amino propy Eri-ethoxy Silame(APES)。

粘附剂2~5配制法见附录一。

参考文献

1.Bullock CR, etal . Techniques in immunocytochemistry, Vol 1. London New York: Academic Press,1982

2.Coleman DV, et al.Immunoperoxidase staining tumor marker distribution studies in cytologicspecimens. Acta Cytologica, 1981:25:205~206

3.Jacobsen M, etal .The effectof fixation and trypsinization on the immunohistochemical demonstration ofintracellular immunoglobulin in paraffin embedded material .Acto Path.Microbiol . Scand . ,Sect. A, 1980;88:369~376

4. Kayhko?K. Optimal fixation ofthe immunoperoxidase identification of human J chain from tissue sections.Histochemistry, 1980;70:23-27

5.Leathem A, et al .Fixation andimmunohistochemistry of lymphoid tissue.J. Clin Path, 1980;33:1010-1012

6.Martin SE,et al Immunologicmethods in cytology:definitive diagnosis of non-Hodgkin’s lymphomas usingimmunologic markers for T-and B-cells .Am . Clin . Path.,1984;82:666~673

7.Mason DY,et al, Technicalaspects of lymphoma immunohistology.J. Histochem. Cytochem., 1980;28:731-745

8.Montero C.Immunocytochemistry.2nd ed. New York; John Wiley and Sons, 1979

9.Walts AE, et al.SPecial tumormarkers in diagnostic cytology:immunoperoxidase of carinoembryonicantigen,lysozyme and other tissue antigen in effusions, washes and aspirates.Acta Cytologica, 1983;27:408~416

10.Wordinger RJ, et al. Manual ofimmunoperoxidase techniques. Chicago; Americal Society of Pathologists Press,1983

11.施达仁,等。B淋巴细胞双PAP法免疫定位方法学的探讨及其在恶性淋巴瘤诊断上的应用。肿瘤,1982;2:11-14

12.Nuovo GJ.Comparison of Bouin solution and buffered formalin fixation on the detectionrate by in hybridization of human papillomavins DND in qenital tract lesions.

第二章 抗原和抗体的制备

第一节 抗原的制备(缺)

第二节 抗体的制备

一、抗血清的制备

有了质量好的抗原,还必须选择适当的免疫途径,才能产生质量好(特异性强和效价高)的抗体。

(一)用于免疫的动物

作免疫用的动物有哺乳类和禽类,主要为羊、马、家兔、猴、猪、豚鼠、鸡等,实验室常用者为家兔、山羊和豚鼠等。动物种类的选择主要根据抗原的生物学特性和所要获得抗血清数量,如一般制备抗r-免疫球蛋白抗血清,多用家兔和山羊,因动物反应良好,而且能够提供足够数量的血清,用于免疫的动物应适龄,健壮,无感染性疾患,最好为///雄性,此外还需十分注意动物的饲养,以消除动物的个体差异以及在免疫过程中死亡的影响。若用兔,最好用纯种新西兰兔,一组三只,兔的体重以2~3kg为宜。

(二)免疫途径

免疫途径有多种多样,如静脉内、腹腔内、肌肉内、皮内、皮下、淋巴结内注射等,一般常用皮下或背部多点皮内注射,每点注射0.1ml左右。途径的选择决定于抗原的生物学特性和理化特性,如激素、酶、毒素等生物学活性抗原,一般不宜采用静脉注射。

(三)佐剂

由于不同个体对同一抗原的反应性不同,而且不同抗原产生免疫反应的能力也有强有弱,因此常常在注射抗原的同时,加入能增强抗原的抗原性物质,以刺激机体产生较强的免疫反应,这种物质称为免疫佐剂。

佐剂除了延长抗原在体内的存留时间,增加抗原刺激作用外,更主要的是,它能刺激网状内皮系统,使参与免疫反应的免疫活性细胞增多,促进T细胞与B细胞的相互作用,从而增强机体对抗原的细胞免疫和抗体的产生。

常用的佐剂是福氏佐剂(Freund adjuvant),其成分通常是羊毛脂1份、石腊油5份,羊毛脂与石腊油的比例,视需要可调整为1:2~9(V/V),这是不完全福氏佐剂,在每毫升不完全佐剂加入1~20mg卡介苗就成为完全佐剂。

配制方法:按比例将羊毛脂与石蜡油置容器内,用超声波使之混匀,高压灭菌,置4℃下保存备用。免疫前取等容积完全或不完全佐剂与免疫原溶液混合,用振荡器混匀成乳状,也可以在免疫前取需要量佐剂置乳钵中研磨,均匀后再边磨边滴加入等容积抗原液(其中加卡介苗3~4mg/ml或不加),加完后再继续研磨成乳剂,滴于冰水上5~10min内完全不扩散为止。为避免损失抗原,亦可用一注射器装抗原液,另一注射器装佐剂,二者以聚乙烯塑料管连接,然后二者来回反复抽吸,约数十分钟后即能完全乳化。检查合格后即以其中一注射器作注射用。

(四)免疫方法

抗原剂量,首次剂量为300~500μg,加强免疫的剂量约为首次剂量为1/4左右。每2~3周加强免疫一次。加强免疫时用不完全佐剂,首次免疫时皮下注射百日咳疫苗0.5ml,加强免疫时不必注射百日咳疫苗。

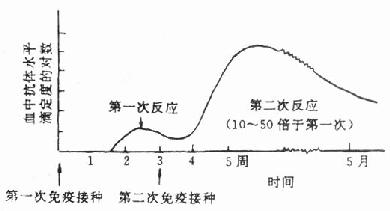

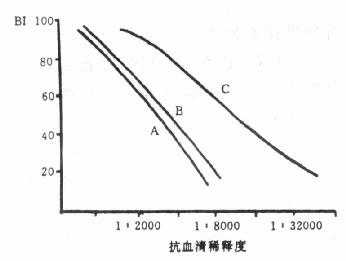

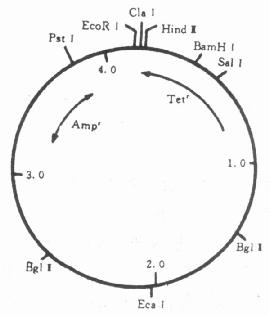

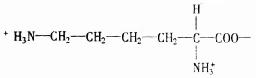

在第2次加强免疫后2周,从耳缘静脉取2~3ml血,制备血清,检测抗体效价(见后)。如未达到预期效价,需再进行加强免疫,直到满意时为止(图2-3)。当抗体效价达到预期水平时,即可放血制备抗血清。

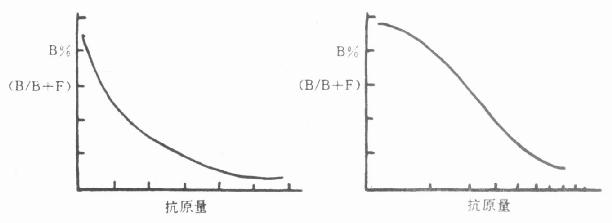

图2-3 抗体反应

(五)抗血清的采集与保存

家兔是最常用以产生抗体的动物,因此这里主要讨论兔血的收集。羊等较大动物以颈静脉、动脉取血,鼠等小动物取血可参阅有关资料。取兔血有两种方法,一是耳缘静脉或耳动脉放血,一是颈动脉入血,也可心脏采血。取动脉或静脉放血时,将兔放入一个特造的木匣或笼内,耳露于箱(笼)外,也可由另一人捉住兔身。剪去耳缘的毛,用少许二甲苯涂抹耳廓,30s后,耳血管扩张、充血。用手轻拉耳尖,以单面剃须刀或尖的手术刀片,快速切开动脉或静脉,血液即流出,每次可收集30~40ml 。然后用棉球压迫止血,凝血后洗去二甲苯。二星期后,可在另一耳放血。此法可反复多次放血。颈动脉放血时,将兔仰卧,固定于兔台,剪去颈部的毛,切开皮肤,暴露颈动脉,插管,放血。放血过程中要严格按无菌要求进行。

收集的血液置于室温下1h左右,凝固后,置4℃下,过夜(切勿冰冻)析出血清,离心,4000rpm,10min。在无菌条件,吸出血清,分装(0.05~0.2ml),贮于-40℃以下冰箱,或冻干后贮存于4。C冰箱保存。

(六)抗血清质量的评价

在免疫期间,不仅各个不同的动物,而且同一动物在不同的时间内抗血清效价、特异性、亲合力等都可能发生变化,因而必须经常地采血测试。只有在对抗血清的效价、特异性、亲合力等方面作彻底的评价后,才可使用所取得的抗血清。

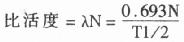

1.效价 抗血清的效价,就是指血清中所含抗体的浓度或含量。效价测定的方法常用的是放射免疫法,此法对所有的抗体均适用。某些由大分子(如蛋白类)抗原所产生的抗体,可用双扩散等方法测定。前者测定的效价极为精确。而后者则粗糙得多。

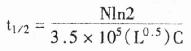

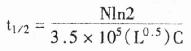

(1)放射免疫法: 以不同稀释度的抗血清与优质标记抗原混合,孵育24h后,测定其结合率。通常以结合率为50%的血清稀度和为效价。如某抗血清的结合率为50%时的稀释度为1:15000,则该血清的效价就是1:15000。抗血清的效价,除由抗血清本身的性质决定外,还受标记抗原的质量、孵育时间,所用稀释液的成分及其pH等因素的影响,在工作中必须引起注意。(测定方法见第8章 )

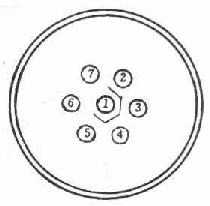

(2)双向扩散法:利用大分子抗原和抗体在琼脂平板上扩散,两者在相交处产生沉淀线,以观察和判断抗血清中是否有抗体及其浓度。

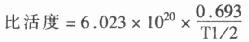

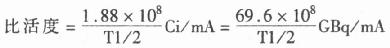

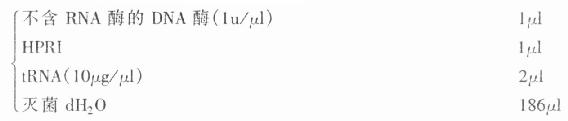

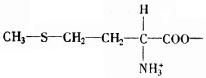

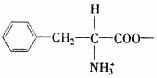

球脂板的制备:100ml pH7.1 的磷酸盐缓冲液加到15g的琼脂内,于水浴中加温,搅拌,使琼脂完全溶解,趁热用纱布过滤,待溶液冷却到65℃左右时,加入叠氮钠(NaN3),使其在溶液中的浓度为0.1%。用移液管把琼脂放在干净平皿或玻片上,约3mm厚,待其冷却,完全凝固后,用打孔器打孔(图2-4)。中央孔内加适量抗原(容量为50μl),周围各孔内分别加入50μl 1:2、1:4、1:8、1:16、1:32及不稀释的抗血清,37℃下孵育24h,观察有无沉淀线产生,以判断血清的稀释度(图2-5)。

图2-4 双向扩散模型

图2-5 免疫扩散试验

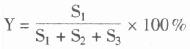

2.特异性测定 抗血清的特异性或称专一性是指抗血清对相应的抗原及近似的抗原物质的识别能力。特异性好就是抗血清的识别能力强。通常,特异性是以交叉反应率来表示的。交叉反应率低,表示抗血清的特异性好,反之则特异性差。交叉反应率一般是用竞争抑制曲线来判断的。以不同浓度的抗原和近似抗原物质分别做竞争抑制曲线,计算各自的结合率(B/T或B/B0),求出各自在IC50时的浓度,按下列公式计算交叉反应率。

S=y/Z×100%

S:交叉反应率,y:IC50时抗原浓度,Z:IC50时近似抗原物质的浓度。

如某抗原的IC50浓度为90Pg/管,而一些近似抗原物质IC50浓度几乎是无限大,可以说这一抗血清与其它抗原物质的交叉反应率近似零,即无交叉反应,该抗血清的特异性是好的。

3.亲合力 在免疫学中, 亲合力是指抗体与结合抗原体的活度或牢固度。抗体与抗原结合疏松,结合后会迅速解离,称为亲合力低,反之,亲合力高。亲合力的高低是由抗原分子的大小,抗体分子的结合位点与抗原的决定基之间的立体结构型的合适程度决定的。亲合力常以亲合常数K表示。K的单位是升/摩尔(L/mol)。在RIA中,K是该抗血清能达到的最小检出量(灵敏度)的倒数,K=1/[H],[H]是最小检出量,通常,K的范围在108~1012L/mol之间,也有高达1014L/mol的。

计算亲合常数的方法20余种,计算出的K都不能真实反映实验情况,只能作为参考。

(七)免疫失败的可能原因及应采取的措施

有时不能获得满意的抗血清,可从下列几方面找原因,并改进之。

(1)免疫动物的种属及品系是否合适,可考虑改变动物的种属或品系,或扩大免疫动物的数量。

(2)抗原质量是否良好,可改用其它厂家的产品或改用同一厂家的其它批号,也可考虑改变抗原分子的部分结构,或改进提取方法。

(3)制备的免疫原是否符合要求,可从偶联剂,载体、抗原或载体的比例、反应时间等多方面去考虑,并加以改进。

(4)所用的佐剂是否合适,乳化是否完全,可改用其它佐剂,或加强乳化。

(5)免疫的方法、剂量,加强免疫的间隔时间和次数,免疫的途径是否合适。

(6)动物的饲养是否得当,如营养(饲料、饮水)、环境卫生(通风、采光、温度)是否符合要求,动物的健康情况是否良好等。

二、单克隆抗体的制备

1975年Kohler和Milstein发现将小鼠骨髓瘤细胞与和绵羊红细胞免疫的小鼠脾细胞进行融合,形成的杂交瘤细胞既可产生抗体,又可无性繁殖,从而创立了单克隆抗体杂交瘤技术。这一技术上的突破使血清学的研究进入了一个高度精确的新纪元。

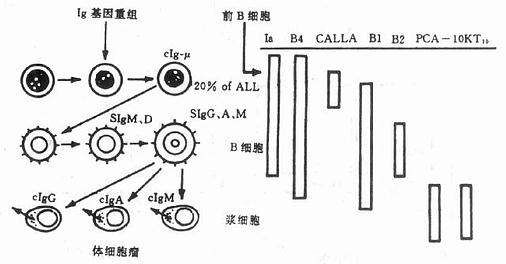

免疫细胞化学的 技术关键之一是制备特异性强、亲合力大、滴度高的特异性抗体,由于每种抗原都有几个抗原决定簇,用它免疫动物将产生对各个决定簇的抗体,即多克隆抗体。单克隆抗体则是由一个产生抗体的细胞与一个骨髓瘤细胞融合而形成的杂交廇细胞经无性繁殖而来的细胞群所产生的,所以它的免疫球蛋白属同一类型,质地纯一,而且它是针对某一抗原决定簇的,因此特异性强,亲合性也一致。单克隆抗体(McAb)的特性和常规血清抗体的特性比较见2-3。

表2—3 单克隆抗体(McAb)和常规免疫血清抗体的特性比较

| 项目 | 常规免疫血清抗体 | McAb |

| 抗体产生细胞 | 多克隆性 | 单克隆性 |

| 抗体的结合力 | 特异性识别多种抗原决定簇 | 特异性识别单一抗原决定簇 |

| 免疫球蛋白类别及亚类 | 不均一性,质地混杂 | 同一类属,质地纯一 |

| 特异性与亲合力 | 批与批之间不同 | 特异性高,抗体均一 |

| 有效抗体含量 | 0.01~0.1mg/ml(小鼠腹水) | 0.5~5.0mg/ml(小鼠腹水) 0.5~10.0μg/ml(培养物上清液) |

| 用于常规免疫学实验 | 可用 | 单抗组合应用 |

| 抗原抗体形成格子结构(沉淀反应) | 容易形成 | 一般难形成 |

| 抗原抗体反应 | 抗体混杂,形成2分子反应困难,不可逆 | 可形成2分子反应,可逆 |

单克隆抗体的制备方法如下。

(一)动物的选择与免疫

1.动物的选择 纯种BALB/C小鼠,较温顺,离窝的活动范围小,体弱,食量及排污较小,一般环境洁净的实验室均能饲养成活。目前开展杂交瘤技术的实验室多选用纯种BALA/C小鼠。

2.免疫方案 选择合适的免疫方案对于细胞融合杂交的成功,获得高质量的McAb至关重要。一般在融合前两个月左右根据确立免疫方案开始初次免疫,免疫方案应根据抗原的特性不同而定。

(1)可溶性抗原免疫原性较弱,一般要加佐剂,半抗原应先制备免疫原,再加佐剂。常用佐剂:福氏完全佐剂、福氏不完全佐剂。

初次免疫 抗原1~50μg加福氏完全佐剂皮下多点注射或脾内注射(一般0.8~1ml,0.2ml/点)

↓3周后

第二次免疫 剂量同上,加福氏不完全佐剂皮下或ip(腹腔内注射)(ip剂量不宜超过0.5ml)

↓3周后

第三次免疫 剂量同一,不加佐剂,ip(5~7天后采血测其效价)

↓2~3周

加强免疫,剂量50~500μg为宜,ip或iv(静脉内注射)

↓3天后

取脾融合

目前,用于可溶性抗原(特别是一些弱抗原)的免疫方案也不断有所更新,如:①将可溶性抗原颗粒化或固相化,一方面增强了抗原的免疫原性,另一方面可降低抗原的使用量。②改变抗原注入的途径,基础免疫可直接采用脾内注射。③使用细胞因子作为佐剂,提高机体的免疫应答水平,增强免疫细胞对抗原的反应性。

(2)颗粒抗原免疫性强,不加佐剂就可获得很好的免疫效果。以细胞性抗原为例,免疫时要求抗原量为1~2×107个细胞。

初次免疫 1×107/0.5ml ip

↓2~3周后

第二次免疫 1×107/0.5ml ip

↓3周后

加强免疫(融合前三天)1×107/0.5ml ip或iv

↓

取脾融合

(二)细胞融合

1.细胞融合前准备

(1)骨髓瘤细胞系的选择:骨髓瘤细胞应和免疫动物属于同一品系,这样杂交融合率高,也便于接种杂交瘤在同一品系小鼠腹腔内产生大量McAb。常用的骨髓瘤细胞系见表2-4。

表2-4用于融合试验的主要骨髓瘤细胞系

| 名 称 | 来 源 | 耐 受 药 物 | Ig链 |

| H L | |||

| P3/X63-Ag8(X63) | BALB/C骨髓瘤MOPC-21 | 8-氮鸟嘌呤 | r1 K |

| P3/X63-Ag8.653(X63-Ag8.653) | P3/X63-Ag8 | 8-氮鸟嘌呤 | - - |

| P3/NSI-1-Ag4-1(NS-1) | P3/X63-Ag8 | 8-氮鸟嘌呤 | - K(不分泌型) |

| P3/X63-Ag8.Ul(P3Ul) | (X63×BALB/C脾细胞)杂交瘤 | 8-氮鸟嘌呤 | - - |

| SP2/0-Ag14(SP2/0) | (X63×BALB/C脾细胞)杂交瘤 | 8-氮鸟嘌呤 | - - |

| F0 | BALB/C骨髓瘤 | 8-氮鸟嘌呤 | - - |

| S194/5.XXO.BU.1 | P3/X63-Ag8 | 5-溴脱氧尿嘧啶核苷 | - - |

| MPC11-45.6TG1.7 | BALB/C骨髓瘤MPC-11 | 6-巯鸟嘌呤 | r2b K |

| 210.RCY3.Ag1.2.3 | LOU大鼠骨髓瘤R210 | 8-氮鸟嘌呤 | - K |

| GM15006TG-A12 | 人骨髓瘤GM1500 | 6-巯鸟嘌呤 | r1 K |

| U-266AR | 人骨髓瘤U-266 | 8-氮鸟嘌呤 | ελ |

骨髓瘤细胞的培养可用一般的培养液,如RPMI1640,DMEM培养基。小牛血清的浓度一般在10%~20%,细胞浓度以104~5×105/ml为宜,最大浓度不得超过106/ml。当细胞处于对数生长的中期时,可按1:3~1:10的比例传代。每3~5天传代一次。细胞在传代过程中,部分细胞可能有返祖现象,应定期用8-氮鸟嘌呤进行处理,使生存的细胞对HAT呈均一的敏感性。

(2)饲养细胞:在组织培养中,单个或少数分散的细胞不易生长繁殖,若加入其它活细胞,则可促进这些细胞生长繁殖,所加入的这种细胞数被称为饲养细胞。在制备McAb的过程中,许多环节 需要加饲养细胞,如在杂交瘤细胞筛选、克隆化和扩大培养过程中,加入饲养细胞是十分必要的。常用的饲养细胞有:小鼠腹腔巨噬细胞(较为常用)、小鼠脾脏细胞或胸腺细胞。也有人用小鼠成纤维细胞系3T3经放射线照射后作为饲养细胞。饲养细胞的量为一般为2×104或105细胞/孔。

2.细胞融合的步骤

(1)制备饲养细胞层:一般选用小鼠腹腔巨噬细胞。

与免疫小鼠相同品系的小鼠,常用BALB/C小鼠,6~10周龄

↓

拉颈 处死,浸泡在75%酒精内,3~5min

↓

用无菌剪刀剪开皮肤,暴露腹膜

↓

用无菌注射器注入5~6ml预冷的培养液(严禁刺破肠管)

↓

反复冲洗,吸出冲洗液

↓

冲洗液放入10ml离心管,1200rpm/分离5~6min

↓

用20%小牛血清(NCS)或胎牛血清(FCS)的培养液混悬,调整细胞数至1×105/ml

↓

加入96孔板,100μl/孔

↓

放入37。c CO2孵箱培养

(2)制备免疫脾细胞

最后一次加强免疫3天后小鼠拉颈处死

↓

无菌取脾脏,培养液洗 一次

↓

脾脏研碎,过不锈钢筛网

↓

离心,细胞用培养液洗2次

↓

计数

↓

取108脾淋巴细胞悬液备用

(3)制备骨髓瘤细胞

取对数生长骨髓瘤细胞离心

↓

用无血清培养液洗2次

↓

计数,取得×107细胞备用

(4)融合

①将骨髓瘤细胞与脾细胞按1:10或1:5的比例混合在一起,在50ml离心管中用无血清不完全培养液洗1次,离心,1200rpm,8min;弃上清,用吸管吸净残留液体,以免影响聚乙二醇(PEG)浓度。轻轻弹击离心管底,使细胞沉淀略松动。

②90s内加入37℃预温的1ml 45%PEG(分子量4000)溶液,边加边轻微摇动。37℃水浴作用90s。

③加37。C预温的不完全培养液以终止PEG作用,每隔2min分别加入1ml、2ml、3ml、4ml、5ml和6ml。

④离心,800rpm, 6min。

⑤充上清,用含20%小牛血清HAT选择培养液重悬。

⑥将上述细胞,加到已有饲养细胞层的96孔板内,每孔加100μl。一般一个免疫脾脏可接种4块96孔板。

⑦将培养板置37℃、5%CO2培养箱中培养。

(三)选择杂交瘤细胞及抗体检测

1.HAT选择杂交瘤细胞 脾细胞和骨髓瘤细胞经PEG处理后,形成多种细胞的混合体,只有脾细胞与骨髓细胞形成的杂交瘤细胞才有意义。在HAT选择培养液中培养时,由于骨髓瘤细胞缺乏胸苷激酶或次黄嘌呤鸟嘌呤核糖转移酶,故不能生长繁殖,而杂交瘤细胞具有上述两种酶,在HAT选择培养液可以生长繁殖。

在用HAT选择培养1~2天内,将有大量瘤细胞死亡,3~4天后瘤细胞消失,杂交细胞形成小集落,HAT选择培养液维持7~10天后应换用HT培养液,再维持2周,改用一般培养液。在上述选择培养期间,杂交瘤细胞布满孔底1/10面积时,即可开始检测特异性抗体,筛选出所需要的杂交瘤细胞系。在选择培养期间,一般每2~3天换一半培养液。

2.抗体的检测 检测抗体的方法应根据抗原的性质、抗体的类型不同,选择不同的筛选方法,一般以快速、简便、特异、敏感的方法为原则。

常用的方法有:(1)放射免疫测定(RIA)可用于可溶性抗原、细胞McAb的检测。(2)酶联免疫吸附试验(ELISA)可用于可溶性抗原、细胞和病毒等McAb的检测。(3)免疫荧光试验适合于细胞表面抗原的McAb的检测。(4)其它如间接血凝试验、细胞毒性试验、旋转粘附双层吸附试验等。

(四)杂交瘤的克隆化

杂交瘤克隆化一般是指将抗体阳性孔进行克隆化。因为经过HAT筛选后的杂交瘤克隆不能保证一个孔内只有一个克隆。在实际工作中,可能会有数个甚至更多的克隆,可能包括抗体分泌细胞、抗体非分泌细胞、所需要的抗体(特异性抗体)分泌细胞和其它无关抗体的分泌细胞。要想将这些细胞彼此分开就需要克隆化。克隆化的原则是,对于检测抗体阳性的杂交克隆尽早进行克隆化,否则抗体分泌的细胞会被抗体非分泌的细胞所抑制,因为抗体非分泌细胞的生长速度比抗体分泌的细胞生长速度快,二者竞争的结果会使抗体分泌的细胞丢失。即使克隆化过的杂交瘤细胞也需要定期的再克隆,以防止杂交瘤细胞的突变或染色体丢失,从而丧失产生抗体的能力。

克隆化的方法很多,最常用的是有限稀释法和软琼脂平板法。

1.有限稀释法克隆

(1)克隆前1天制备饲养细胞层(同细胞融合)。

2)将要克隆的杂交瘤细胞从培养孔内轻轻吹干,计数。

(3)调整细胞为3~10个细胞/ml。

(4)取头天准备的饲养细胞层的细胞培养板,每孔加入稀释细胞100μl。孵育于37℃、5%CO2孵箱中。

(5)在第7天换液,以后每2~3天换液1次。

(6)8~9天可见 细胞克隆形成,及时检测抗体活性。

(7)将阳性孔的细胞移至24孔板中扩大培养。

(8)每个克隆应尽快冻存。

2.软琼脂培养法克隆

(1)软琼脂的配制:含有20%NCS(小牛血清)的2倍浓缩的RPMI1640。

①1%琼脂水溶液:高压灭菌,42℃预热。

②0.5%琼脂:由1份1%琼脂加1份含20%小牛血清的2倍浓缩的RPMI1640配制而成。置42℃保温。

(2)用上述0.5%琼脂液(含有饲养细胞)15ml倾注于直径为9cm的平皿中,在室温中待凝固后作为基底层备用。

(3)按100/ml,500/ml或5000/ml等浓度配制需克隆的细胞悬液。

(4)1ml 0.5%琼脂液(42℃预热)在室温中分别与1ml不同浓度的细胞悬液相混合。

(5)混匀后立倾注于琼脂基底层上,在室温中10min,使其凝固,孵育于37℃、5%CO2孵箱中。

(6)4~5天 后即可见针尖大小白色克隆,7~10天后,直接移种至含饲养细胞的24孔中进行培养。

(7)检测抗体,扩大培养,必要是地再克隆化。

(五)杂交瘤细胞的冻存与复苏

1.杂交瘤细胞的冻存 及时冻存原始孔的杂交瘤细胞每次克隆化得到的亚克隆细胞是十分重要的。因为在没有建立一个稳定分泌抗体的细胞系的时候,细胞的培养过程中随时可能发生细胞的污染、分泌抗体能力的丧失等等。如果没有原始细胞的冻存,则可因上述意外而前功尽弃。

杂交瘤细胞的冻存方法同其他细胞系的冻存方法一样,原则上细胞应在每支安瓿含1×106以上,但对原始孔的杂交瘤细胞可以因培养环境不同而改变,在24孔培养板中培养,当长满孔底时,一孔就可以装一支安瓿冻存。

细胞冻存液:50%小牛血清;40%不完全培养液;10%DMSO(二甲基亚砜)。

冻存液最好预冷,操作动作轻柔、迅速。冻存时从室温可立即降至0℃后放入-70℃超低温冰箱,次日转入液氮中。也可用细胞冻存装置进行冻存。冻存细胞要定期复苏,检查细胞的活性和分泌抗体的稳定性,在液氮中细胞可保存数年或更长时间。

2.细胞复苏方法 将玻璃安瓿自液氮中小心取出,放37℃水浴中,在1min内使冻存的细胞解冻,将细胞用完全培养液洗涤两次,然后移入头天已制备好的饲养层细胞的培养瓶内,置37℃、5%CO2孵箱中培养,当细胞形成集落时,检测抗体活性。

(六)单克隆抗体的大量生产

大量生产单克隆抗体的方法主要有两种:

(1)体外使用旋转培养管大量培养杂交瘤细胞,从一清液中获取单克隆抗体。但此方法产量低,一般培养液内抗体含量为10~60μg/ml,如果大量生产,费用较高。

(2)体内接种杂交瘤细胞,制备腹水或血清。

①实体瘤法:对数生长期的杂交瘤细胞按1~3×107/ml接种于小鼠背部皮下,每处注射0.2ml,共2~4点。待肿瘤达到一定大小后(一般10~20天)则可采血,从血清中获得单克隆 抗体的含量可达到1~10mg/ml。但采血量有限。

②腹水的制备:常规是先腹腔注射0.5mlPristane (降植烷)或液体石蜡于BALB/C鼠,1~2周后腹腔注射1×106个杂交瘤细胞,接种细胞7~10天后可产生腹水,密切观察动物的健康状况与腹水征象,待腹水尽可能多,而小鼠频于死亡之前,处死小鼠,用滴管将腹水吸入试管中,一般一只小鼠可获5~10ml腹水。也可用注射器抽提腹水,可反复收集数次。腹水中单克隆抗体含量可达到5~10mg/ml,这是目前最常用的方法,还可将腹水中细胞冻存起来,复苏后转种小鼠腹腔则产生腹水块、量多。

(七)单克隆抗体的鉴定

对制备的McAb进行系统的鉴定是十分必要的,应做下述几个方面的鉴定:

1.抗体特异性的鉴定 除用免疫原(抗原)进行抗体的检测外,还应该用与其抗原成分相关的其它抗原进行交叉试验,方法可用ELISA、IFA法。例如:①制备抗黑色素瘤细胞的McAb,除用黑色素瘤细胞反应外,还应该用其它脏器的肿瘤细胞和正常细胞进行交叉反应,以便挑选肿瘤特异性或肿瘤相关抗原的单克隆抗体。②制备抗重组的细胞因子的单克隆抗体,应首先考虑是否与表达菌株的蛋白有交叉反应,其次是与其它细胞因子间有无交叉。

2.McAb的Ig类与亚类的鉴定一般在用酶标或荧光素标记的第二抗体进行筛选时已经基本上确定了抗体的Ig类型。如果用的是酶标或荧光素标记的兔抗鼠IgG或IgM,则检测出来的抗体一般是IgG类或IgM类。至于亚类则需要用标准抗亚类血清系统作双扩或夹心ELISA来确定。在作双扩试验时,如加入适量的PEG(3%),更有利于沉淀线的形成。

3.McAb中和活性的鉴定 用动物或细胞的保护实验来确定McAb的生物学活性。例如,如果确定抗病毒McAb的中和活性,则可用抗体和病毒同时接种于易感的动物或敏感的细胞,来观察动物或细胞是否得到抗体的保护。

4.McAb识别抗原表位的鉴定用竞争结合试验,测相加指数的方法,测定McAb所识别抗原位点,来确定McAb的识别的表位是否相同。

5.McAb亲合力的鉴定 用ELISA或RIA竞争结合试验来确定McAb与相应抗原结合的亲合力。

第三节 抗体的提取与纯化(缺)

第三章 免疫荧光细胞化学技术

免疫荧光细胞化学是现代生物学和医学中广泛应用的技术之一,是由Coons等(1950)建立,经过近43年的发展,免疫荧光技术与形态学技术相结合发展成免疫荧光细胞(或组织)化学。它与亲合化学技术如葡萄球菌A蛋白(SPA)、生物素与卵白素、植物血凝素(ConA等)相结合拓宽了领域;与激光技术、电子计算机和扫描电视等技术结合发展为定量免疫荧光细胞化学技术;荧光激活细胞分类器(FACS)的应用使免疫荧光细胞化学技术发展到更高的阶段,开创了免疫荧光技术的新领域。细胞显微分光亮度计与与图像分析仪的结合使免疫荧光组织化学的定量检测更加准确。在免疫荧光细胞化学中应用单克隆抗体日益增多,将会不断提高特异性、敏感性和应用范围。激光扫描等聚集显微镜的应用又开创了新的发展时代。

由于免疫荧光细胞化学的特异性,快速性和在细胞和分子水平定位的敏感性与准确性,在免疫学、微生物学、细胞和组织学、病理学、肿瘤学以及临床检验学等生物学和医学许多方面得到广泛应用,日益发挥重要的作用。

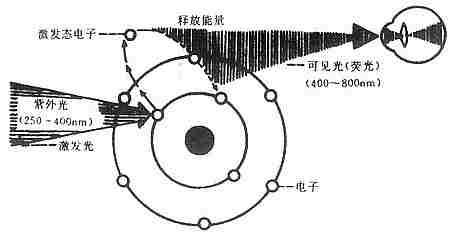

第一节 免疫荧光细胞化学的原理

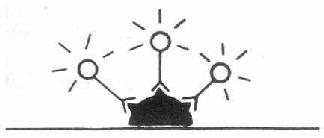

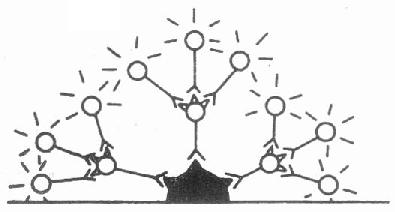

免疫荧光细胞化学是根据抗原抗体反应的原理,先将已知的抗原或抗体标记上荧光素制成荧光标记物,再用这种荧光抗体(或抗原)作为分子探针检查细胞或组织内的相应抗原(或抗体)。在细胞或组织中形成的抗原抗体复合物上含有荧光素,利用荧光显微镜观察标本,荧光素受激发光的照射而发出明亮的荧光(黄绿色或桔红色),可以看见荧光所在的细胞或组织,从而确定抗原或抗体的性质、定位,以及利用定量技术测定含量(图3-1)。

图3-1 紫外光激发荧光物质放射荧光示意图

用荧光抗体示踪或检查相应抗原的方法称荧光抗体法;用已知的荧光抗原标记物示踪或检查相应抗体的方法称荧光抗原法。这两种方法总称免疫荧光技术,以荧光抗体方法较常用。用免疫荧光技术显示和检查细胞或组织内抗原或半抗原物质等方法称为免疫荧光细胞(或组织)化学技术。

免疫荧光细胞化学分直接法、夹心法、间接法和补体法。

一、直接法

1.检查抗原法 这是最早的方法,用已知特异性抗体与荧光素结合,制成荧光特异性抗体,直接与细胞或组织中相应抗原结合,在荧光显微镜下即可见抗原存在部位呈现特异性荧光。此法很特异和简便,但一种荧光抗体只能检查一种抗原,敏感性较差(图3-2)。

图3-2 直接法

2.检查抗体法 将抗原标记上荧光素,即为荧光抗原,用此荧光抗原与细胞或组织内相应抗体反应,而将抗体定位检测出来。

二、间接法

1.检查抗体法(夹心法)此法是先用特异性抗原与细胞或组织内抗体反应,再用此抗原的特异性荧光抗体与结合在细胞内抗体上的抗原相结合,抗原夹在细胞抗体与荧光抗体之间,故称夹心法。

2.检查抗体法用已知抗原细胞或组织标本的切片,加上待检血清,如果其中含有切片中某种抗原的抗体,抗体便沉淀结合在抗原上,再用间接荧光抗体(抗种属特异性IgG荧光抗体)与结合在抗原上的抗体反应(如检测人血清中的抗体必需用抗人IgG荧光抗体等),在荧光显微镜下可见抗原抗体反应部位呈现明亮的特异性荧光。此法是检验血清中自身抗体和多种病原体抗体的重要手段(图3-3)

图3-3 间接法

3.检查抗原法双薄片此法是直接法的重要改进,先用特异性(对细胞或组织内抗原)抗体(或称第一抗体)与细胞标本反应,随后用缓冲盐水洗去未与抗原结合的抗体,再用间接荧光抗体(也称第二抗体,种特异性)与结合在抗原上的抗体(是第二抗体的抗原)结合,形成抗原-抗体-荧光抗体的复合物。由于结合在抗原抗体复合物上的荧光抗全显著多于直接法,从而提高了敏感性。如细胞抗原上每个分子结合3~5个分子抗体,当此抗体作为抗原时又可结合3~5分子的荧光抗体,所以和直接法相比荧光亮度可增强3至4倍。此法除灵敏性高外,它只需要制备一种种属间接荧光抗体,可以适用于多种第一抗体的标记显示。这是现在最广泛应用的技术。

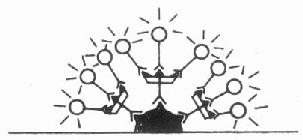

三、补体法

1.直接检查组织内免疫复合物法用抗补体C3等荧光抗体直接作用组织切片,与其中结合在抗原抗体复合物上的补体反应,而形成抗原抗体补体复合物---抗补体荧光抗体复合物,在荧光显微镜下呈现阳性荧光的部位就是免疫复合物的存在处,此法常用于肾穿刺组织活检诊断等。

图3-4 补体法

2.间接检查组织内抗原法常将新鲜补体与第一抗体混合同时加在抗原标本切片上,经37℃孵育后,如发生抗原补体抗体反应,补体就结合在此复合物上,再用抗补体荧光抗体与结合的补体反应,形成抗原抗体—抗补体荧光抗体的复合物,此法优点是只需一种荧光抗体可适用于各种不同种属来源的第一抗体的标记显示。

四、双重免疫荧光标记法

在同一细胞组织标本上需要同时检查两种抗原时,要进行双重荧光染色,一般均采用直接法,将两种荧光抗体(如抗A和抗B)以适当比例混合,加在标本上孵育后,按直接法洗去未结合的荧光抗体,抗A抗体用异硫氰酸荧光素标记,发黄绿色荧光;抗B抗体用TMRITC或RB200标记,发红色荧光,可以明确显示两种抗原的定位。

五、对照试验

为了保证免疫荧光细胞化学染色的准确性,排除某些非特异性染色,必须在初次试验时进行以上对照试验:

1.直接法需设下述对照试验

(1)标本自发荧光对照:标本只加PBS或不加PBS,缓冲甘油封片,荧光显微镜观察应呈阴性荧光(无与特异性荧光相似的荧光)。

(2)抑制试验:可分为二步法和一步法。

①二步抑制法:标本先加未标记的特异性抗体,再加标记荧光抗体,结果应呈阴性或明显减弱的荧光。

②一步抑制法:先将荧光抗体用未标记抗体作适量混合,再加在标本上染色,结果应为阴性。此法效果较二步法好,并且简便。

(3)阳性对照:用已知阳性标本作直接法免疫荧光染色,结果应呈阳性荧光。

如对照(1)和(2)无荧光或弱荧光,(3)和待检查标本呈强荧光即为特异性阳性荧光。

2.间接法

(1)自发荧光对照:同上(一)。

(2)荧光抗体对照:标本只加间接荧光抗体染色,结果阴性。

(3)抑制试验:同上。

(4)阳性对照:同上。

如对照(1)、(2)、(3)均呈阴性,阳性对照和待检标本阳性则为特异性荧光。

3.补体法

(1)自发荧光对照

(2)荧光抗体对照

(3)抑制试验

(4)补体对照:取新鲜豚鼠血清1:10稀释先作用标本,再用抗补体荧光抗体染色,结果阴性。

(5)抑制试验:标本加灭活的第一抗体,再用1:10稀释度的新鲜豚鼠血清孵育后,再加未标记的抗补体血清与抗补体荧光抗体等量混合稀释液,结果应为阴性。

(6)阳性对照:(1)~(5)结果阴性,(6)和待检标本阳性时,则为特异性荧光。

第二节 荧光抗体的制备

荧光抗体是免疫荧光细胞化学的重要技术之一,制备高特异性和高效价的荧光抗体必须选用高质量的荧光素和高特异性高效价的免疫血清。

一、荧光素

荧光是指一个分子或原子吸收了给予的能量后即刻引起发光,停止能量供给,发光也瞬时停止(一般持续10-7~10-8s)。可以产生明亮荧光的染料物质,称荧光色素。目前主要常用的荧光色素有以下3种:

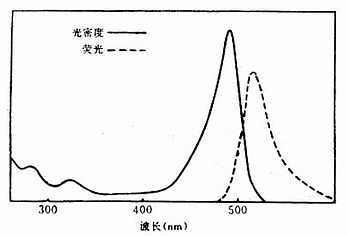

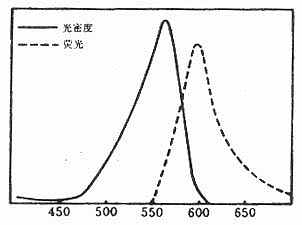

(一)异硫氰酸荧光素(Fluoresceinisothiocyanate, GITC)

呈黄色、橙黄或褐黄色粉末或结晶,性质稳定,在室温下能保存2年以上,在低温中可保存多年。易溶于水和酒精。最大吸收光谱为490~495nm,最大发射光谱为520~530nm,呈现黄绿色荧光,分子量为398.4(图3-5)。

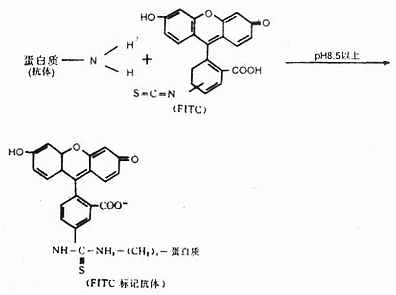

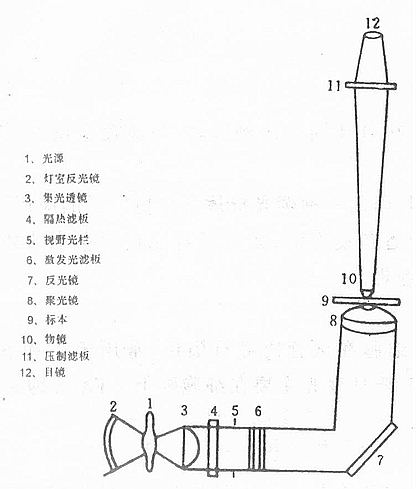

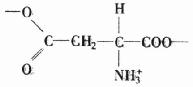

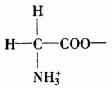

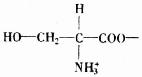

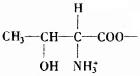

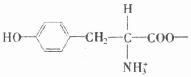

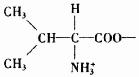

在碱性条件下,FITC的异硫氰酸基在水溶液中与免疫球蛋白的自由氨基经碳酰胺化而形成硫碳氨基键,成为标记荧光免疫球蛋白,即荧光抗体。反应式如下(图3-6):

一个Ig分子上最多能 标记15~20个FITC分子。

图3-5 FITC的吸收光谱和发射光谱

图3-6 抗体的FITC标记反应式

(二)四乙基罗达明(tetraethylrodamineB200, RB200)

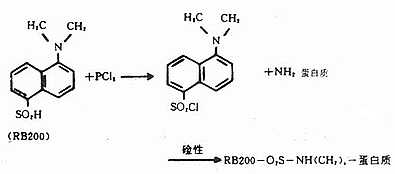

呈褐红色粉末,不溶于水,易溶于酒精和丙酮,性质稳定,可长期保存。最大吸收光谱为570nm,最大发射光谱为595~600nm,呈明亮橙红色荧光。分子量为580(图3-7)。

RB200在五氯化磷(PCl5)作用下转变成磺酰氯(SO2Cl),在碱性条件下易与蛋白质的赖氨酸ε-氨基反应结合而标记在蛋白分子上。化学反应式如下(图3-8)。

图3-7 RB200在可见光区的吸收

图3-8 RB200标记抗体反应光谱和荧光光谱

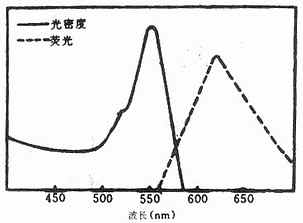

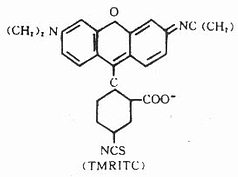

(三)四甲基异硫氰酸罗达明(tetramethylrhodamineisothiocyanate, TMRITC)

它是一种紫红色粉末,较稳定。其最大吸收光谱为550nm,最大发射光谱620nm,呈橙红色荧光,与FITC的黄绿色荧光对比清晰(图3-9),与蛋白质结合方式同TITC。它可用于双标记示踪研究。化学结构式如下(图3-10)。

图3-9 TMRITC在可见光区的吸收光谱和发射光谱

图3-10 TMRITC结构式

二、荧光素标记抗体的方法

(一)FITC标记抗体的方法

1.Marsshall 氏法

(1)材料:抗体球蛋白溶液、0.5mol/l pH9.0碳酸盐缓冲液、无菌生理盐水、异硫氰酸荧光素、1%硫柳汞水溶液、三角烧瓶(25~50ml)、冰及冰槽(或1000ml烧杯)、电磁搅拌器、灭菌吸管、透析袋、玻棒、棉线及烧杯(500ml)、pH7.2或8.0的0.01mol/L PBS等。

(2)方法及步骤:

①抗体的准备:取适量已知球蛋白浓度之溶液,置入三角烧瓶中,加入生理盐水及碳酸盐缓冲液,使最后蛋白浓度为20mg/ml,缓冲液容量为总量的1/10,混匀,将三角烧瓶置冰槽中,电磁搅拌(速度适当以不起泡沫为宜)5~10min。

②荧光素的准备:根据欲标记的蛋白质总量,按每毫克蛋白加0.01mg 荧光素,用分析天平准确称所取所需的异硫氰酸荧光素粉末。

③结合(或称标记):边搅拌边将称取的荧光色素渐渐加入球蛋白溶液中,避免将荧光素粘于三角烧瓶壁或搅拌玻棒上(大约5~10min内加完),加毕后,继续搅拌12~18h。结合期间应保持蛋白溶液于4℃左右,故须及时添冰去水;亦可将结合装置安放在4℃冰箱或冰库中。

④透析:结合完毕后,将球蛋白的溶液离心(2500r/min)20min,除去其中少量之沉淀物,装入透析袋中后再置于烧杯中,用pH8.0缓冲盐水透析(0~4℃)过夜。

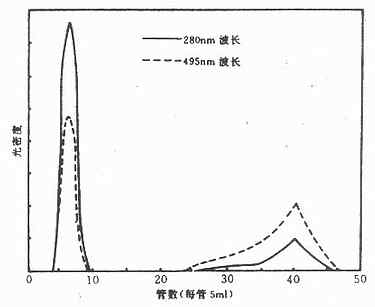

⑤过柱:取透析过夜的标记物,过葡聚糖凝胶G-25或G-50柱,分离游离荧光素,收集标记的荧光抗体进行鉴定(图3-11,图-3-12)。

图3-11 Sephadex G-25 对FITC

图3-12 FITC与家兔IgG球蛋白在25℃和2℃时结合的动力学(Kawamura 1964)

洗脱液:0.01mol/L磷酸盐缓冲液(pH7.2);过滤量:12ml标记全球蛋白液(过滤前未透析);收集量:20ml(稀释1.7倍)。

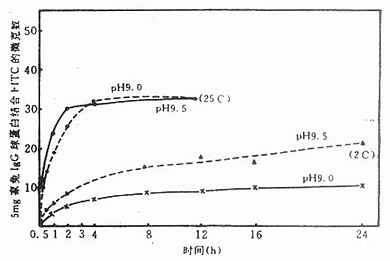

分别以1mgFITC溶于2份1mol 0.5mol/L碳酸重碳酸盐缓冲液(分别为pH9.5和pH9.0),于2℃下搅拌将其各加入100mg家兔IgG生理盐水溶液中,搅匀后立即将每份分为两半。一半保留于2℃下,另一半置25℃下。间隔一定时间后各取出0.5ml通过sephadex G-25去游离FITC,由上计算出5mg家兔IgG结合的FITC量。

2.Chadwick 氏法

(1)材料:抗原球蛋白溶液、异硫氰酸荧光素、3%重碳酸钠水溶液、0.01mol/l Ph8.0磷酸盐缓冲盐水、1%硫柳汞、离心机及离心管、三角烧瓶(25ml)、冰槽、无菌吸管及毛细滴管、烧杯(500ml)、透析袋、棉线、玻棒等。

(2)方法及步骤:

①抗体准备:用0~4℃pH8.0磷酸盐缓冲盐水将球蛋白溶液稀释至浓度为30~40mg/ml,置入三角烧瓶内,放于冰槽中。

②荧光色素准备:按每毫克蛋白加入荧光素0.01mg计算,称取所需之荧光素量,用3%重碳酸钠水溶液溶解。

③将准备之抗体与荧光色素溶液等量混合,充分搅匀,在0~4℃,冰箱中结合18~24h。

④透析和柱层析:方法同Marshall 氏法。

3.改良法(1963年) 根据Marshall 氏法取高价的抗人球蛋白兔免疫血清,分离球蛋白,用盐水(0.15mol/l NaCl)及缓冲液(0.15mol/l NaHCO3 –Na2CO3 PH9.0) 稀释使每毫升内含蛋白10mg,缓冲液为总量的10%,降温至4℃,加入异硫氰酸盐荧光素,(蛋白:荧光素=50~80mg:1mg),在0~4℃下电磁搅拌12~14h。然后用半饱和和硫酸铵将标记球蛋白沉淀分离,除去未结合的荧光素,再用缓冲盐水透析,除去硫酸铵(用Nessler氏试剂测验至隔夜透析之盐水无氨离子及荧光色素为止)。将制备好的荧光抗体加叠氮钠0.01%,分装在1ml安瓿中,或冻干,保存于冰箱中(4℃)可以用半年以上,-20℃保存可达2年以上。

【附一】0.01mol/L pH7.2 PBS 配法:NaCl 18g 、Na2HPO41.5g、KH2PO40.2g,溶于2000ml蒸馏水中,校定pH至7.2。

【附二】0.5mol/L pH9.0碳酸盐缓冲液配法:取0.5mol/l Na2CO3(5.3%)10ml加入0.5mol/l NaHCO3(4.2%)90ml,混合后,校定pH至9.0。

【附三】3%重碳酸钠水溶液配法:称1.5g无水重碳酸钠充分溶解于50ml灭菌蒸馏水中即成。

4.透析标记法 此法适用于小量抗体的荧光素标记,标记简便,非特异性染色较少。

(1)用0.025mol/L碳酸盐缓冲液pH9.0,将欲标记免疫球蛋白稀释成1%浓度,装入透析袋中。

(2)用同一缓冲液将FITC配成0.1mg/ml的溶液,按1%球蛋白液体积的10倍,将FITC稀释液盛于圆柱形容器内,并使透析袋浸没于FITC液中。容器顶端盖紧,底部放搅拌棒,在4℃电磁搅拌下,透析标记24h。取出透析袋中标记液,即刻用sephadex G-50 凝胶过滤,去除游离荧光素,分装、贮存于4℃中(图3-13)。

图3-13 标记抗体溶液通过sephadex 产胶柱层析分布

(二)四乙基罗达明标记抗体方法

取1g RB200及PCL52g放在乳钵中研磨5min(在通风橱中)。然后加入10ml无水丙酮,放置5min,不断搅拌。过滤,用滤液进行标记抗体。剩余部分吸附在滤纸上,4℃干燥保存。

取抗体(20mg/ml)每毫升加入生理盐水和0.5mol/l pH9.0的碳酸盐缓冲液各1ml稀释。逐滴加入0.1ml RB200溶液,边加入边搅拌,在0~4℃中结合12~18h,再用生理盐水透析5~7h,经葡聚糖凝胶G-50柱层析,除去游离荧光素,分装,贮存于4℃备用。

(三)四甲基异硫氰酸罗达明标记抗体方法

(1)Igg 10ml (6mg/ml)在0.01mol/l pH9.5碳酸盐缓冲液中透析过夜。

(2)将四甲基异硫近氰酸罗达明(每毫克IgG加入5~20μg)溶于二甲亚砜(1mg/ml),取此溶液300μl,一滴一滴加入蛋白质溶液中,同时电磁搅拌。

(3)在室温中搅拌2h,避光。

(4)把结合物移入直径3cm,高30cm大小的Bio –Gel P-6层析柱(用0.01mol/l pH8.0的PBS平衡过),流速为1.5ml/min。

(5)收集先流出的红色结合物,即为标记抗体,分装,4℃保存备用。

(四)藻红蛋白标记抗体的方法

1.巯基化藻红蛋白(phycoerthrin PE)的制备,600μl的15.5mg/ml盐酸巯醇亚胺(iminothiolane hydrochloride)加到1.2ml的3.6mg/ml的PE中,和1.2ml PB、pH6.8 混合,装入透析袋置入50mmol/l pH6.8 PB中透析,4℃过夜,再换用pH7.5PB透析6h。每个PE分子中可结合8个巯基。

2.PE-IgG制备异双功能试剂SPDP[n - Succ - inimdyl3-(2-pyridyldlthio) propinate ] 30μl (1.1mg/ml)的乙醇溶液,加入700μl的4.2mg/ml IgG PB溶液(50mmol/l pH7.5),在室温中反应2.5h。再加入巯基化Pe 400μl(1.7mg/ml)加到500μl反应混合液中,室温反应12h,加入100μl的50mmol/L碘乙酸钠封闭残余巯基,用PB透析过夜,4℃。加入0.01%Na3N3分装,4℃保存半年。

(五)PE-标记蛋白A方法

(1)取4.08mg PE溶于0.1mol/l pH7.4PB(含0.1mol/l NaCl)1ml中,溶解后,取出0.5ml,再加入10μlSPDP无水甲醇液(2.65mg/ml),SPDP/蛋白摩尔比为10,22℃反应5min,过Sephadex G-50(1×17cm),用100mmol/l pH7.4 PBS(含0.1mol/l NaCl)平衡和洗脱。

(2)0.5ml蛋白(2mg/ml)100mmol/l PB(含有100mmol/l NaCl) pH7.4,加入2.6μl上述SPDP甲醇液,SPDP:蛋白=9.5,22℃,40min ,加入25μmol/L二硫苏糖醇(DTT)pH7.4缓冲液,22℃,25min,同上过Sephadex G-50,收集蛋白A峰。

(3)取0.77mg/ml的PE和0.27mg/ml蛋白A等量混合,22℃反应6h,混合物4℃保存备用。

以上两种PE标记制品,可最后溶于0.01mol/l pH7.4PB(含有0.1mol/l DETA、1mol/L碘乙酰胺、1%BSA 和0.1%NaN3),0~5℃保存。

(六)蓝色荧光素标记抗体方法

Kbaffan等(1986)首先创立了蓝色荧光素标记和染色技术,可进行双标记或多标记。

(1)取7-氨基-4-甲基香豆素(7-amino-4-methyl coumarin, AMC)260μg溶于二甲亚砜25μl中。

(2)将上液加入10ml IgG的 巴比妥缓冲液(0.5mol/L,pH8.5,内含50~100mg IgG)中,室温反应2h,过Sephadex G-50除去游离荧光素。

AMC呈黄色结晶固体,最大吸收波长354nm,最大荧光波长430nm。

三、荧光抗体质量控制

对制备的荧光抗体必须进行质量鉴定,主要进行特异性和敏感性两个方面的鉴定。

(一)染色特异性和敏感性的测定

1.特异性染色效价的测定直接染色以倍比稀释荧光抗体溶液如1:2,1:4,1:8……,与相应抗原标本作一系列染色,荧光强度在“+++”的最大释释度,即为该荧光抗体的染色滴度(效价)或单位。实际染色应用时,可取低一个或两个稀释度(即2~4个单位),如染色效价为1:64,实际应用时可取1:32或1:16。间接染色效价可按抗核抗体荧光染色法步骤,先用不同稀释度的荧光抗体染色,结果以抗核抗体荧光强度“++”为标准,染色用效价和直接法相同。

2.非特异性染色测定根据荧光抗体的用途不同,可用相类似的抗原切片或涂片,倍比稀释荧光抗体,按常规染色,结果在标本上出现的非特异染色应显著低于特异染色滴度,否则应采取消除非特异性染色的方法处理荧光抗体。

3.吸收试验在荧光抗体中加入过量相应抗原,于室温中搅拌2h后,移入4℃中过夜,3000r/min,离心30min,收集上清液,再用以染相应抗原阳性标本,结果应不出现明显阳性荧光。

4.抑制试验如前述。

(二)F/P比值的测定

F(荧光素)和P(抗体蛋白)的克分子比值反映荧光抗体的特异性染色质量,一般要求F/P的克分子比值为1~2。过高时,非特异性染色增强;过低时,荧光很弱,降低敏感性。

1.蛋白质定量 测定荧光抗体的蛋白质mg/ml量。

2.结合荧光素定量 先制作荧光素定量标准曲线,即准确称取FITC1mg,溶于10ml 0.5mol/L pH9.0碳酸盐缓冲液中,再用0.01mol/l pH7.2PBS稀释到100ml,此时荧光素含量为10 μg/ml,以此为原液,再倍比稀释9个不同浓度的溶液,用分光亮度计在490nm波长测定光密度值(OD),以光密度为纵坐标,荧光素含量为横坐标,作标准函数图。

荧光素与蛋白质结合后,其吸收光谱峰值向长波方向位移约5nm,FITC和蛋白质结合后由490nm变为493~495nm,RB200和蛋白质结合后变为595nm。

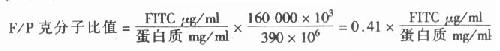

F/P比值的计算:可按以下公式计算。

式中160000为抗体蛋白质的分子量,390为FITC的分子量。蛋白质从克换算为毫克需再乘以103,而荧光素从克换算为微克需要再乘以106。

测定RB200荧光抗体的克分子比值公式如下:

按图3-4测定法更为简便,即先用276nm波长测得蛋白质的OD值,再用493波长测得FITC的OD值,将这两个OD值在图3-14上连成一直线,直线与各纵线交叉处,即可查出标记抗体的以下数值:FITc μg/ml ,F/P 的μg/mg,F/P的克分子比值,蛋白mg/ml等。

图3-14 FITC标记物中球蛋白、荧光色素和E/P比值计算图

四、荧光抗体的保存

以0~4℃或-20℃低温保存,防止抗体活性降低和蛋白变性。最好加入浓度为1:5000~10000的硫柳汞或1:1000~5000的叠氮钠防腐,小量分装如0.1~1ml,真空干燥后更易长期保存。

第三节 免疫荧光细胞化学染色方法

一、标本制作

可制作涂片、印片、细胞单层培养物、组织切片,经适当固定或不固定,作免疫荧光染色用。

二、荧光抗体染色方法

(一)直接法

1.染色 切片经固定后,滴加经稀释至染色效价如1:8或1:16的荧光抗体(如兔抗人γ-球蛋白荧光抗体或兔抗人IgG或IgA荧光抗体等),在室温或37℃染色30min,切片置入能保持潮湿的染色盒内,防止干燥。

2.洗片 倾去存留的荧光抗体,将切片浸入pH7.4或pH7.2PBS中洗两次,搅拌,每次5min,再用蒸馏水洗1min,除去盐结晶。

3.用50%缓冲(0.5mol/L碳酸盐缓冲液pH9.0~9.5)甘油封固、镜检

4.对照染色

①正常免荧光血清染色,如上法处理切片,结果应为阴性。②染色抑制试验(一步法):将荧光抗体和未标记的抗体球蛋白或血清(相同)等量混合,如上法处理切片。结果应为阴性。为证明此种染色抑制不是由于荧光抗体被稀释所致,可用盐水代替未标记抗血清,染色结果应为阳性。此法结果较二步法稳定。③类属抗原染色试验,前面已作叙述。

直接法比较简单,适合做细菌、螺旋体、原虫、真菌及浓度较高的蛋白质抗原如肾、皮肤的检查和研究。此法每种荧光抗体只能检查一种相应的抗原,特异性高而敏感性较低。

(二)间接法

(1)切片固定后用毛细滴管吸取经适当稀释的免疫血清滴加在其上,置于染色盒中保持一定的湿度,37℃作用30min。然后用0.01mol/l pH7.2PBS洗两次,10min,用吸水吸去或吹干余留的液体。

(2)再滴加间接荧光抗体(如兔抗人γ-球蛋白荧光抗体等),同上步骤,染色30min,37℃,缓冲盐水洗两次10min,搅拌,缓冲甘油封固,镜检。

对照染色:①抗体对照:用正常兔血清或人血清代替免疫血清,再用上法进行染色,结果应为阴性。②抗原对照:即类属抗原染色,亦应为阴性。③阳性对照。

间接法中上述方法称双层法(Double Layer Method)。另一种称夹心法,即用未标记的特异性抗原加在切片上先与组织中之相应抗体结合,再用该抗原之荧光抗体重叠结合其上,而间接地显示出组织和细胞中抗体的存在,方法步骤如下:

①切片或涂片固定后,置于染色湿盒内。

②滴加未标记的特异性抗原作用切片于37℃,30min。

③缓冲盐水洗2次,每次5min,吹干。

④滴加特异性荧光抗体再用切片于37℃,30min。

⑤如③水洗。

⑥缓冲甘油封固,镜检。

间接法只需制备一种荧光抗体可以检出多种抗原,敏感性较高,操作方法较易掌握,而且能解决一些不易制备动物免疫血清的病原体(如麻疹)等的研究和检查,所以已被广泛应用于自身抗体和感染病人血清的试验。

(三)补体法

1.材料

(1)免疫血清60℃灭活20min,用Kolmers 盐水作2倍稀释成1:2,1:4,1:8……。补体用1:10稀释的新鲜豚鼠血清,抗补体荧光抗体等,按下述的补体法染色。免疫血清补体结合的效价,如为1:32则免疫血清应作1:8稀释。

(2)补体用新鲜豚鼠血清一般作1:10稀释或按补体结合反应试管法所测定的结果,按2单位的比例,用Kolmers盐水稀释备用。Kolmers盐水配法:即在pH7.4、0.1mol/L的磷酸缓冲盐水中,溶解MgSO4的含量为0.01%浓度。

(3)抗补体荧光抗体:在免疫血清效价为1:4,补体为2单位的条件下,用补体染色法测定免疫豚鼠球蛋白荧光抗体的染色效价,然后按染色效价1:4的浓度用Kolmers盐水稀释备用。

2.方法步骤

(1)涂片或切片固定。

(2)吸取经适当稀释之免疫血清及补体之等量混合液(此时免疫血清及补体又都稀释一倍)滴于切片上,37℃作用30min,置于保持一定湿度的染色盒内。

(3)用缓冲盐水洗2次,搅拌,每次5min,吸干标本周围水液。

(4)滴加经过适当稀释之抗补体荧光抗体30min,37℃,水洗同(3)。

(5)蒸馏水洗1min,缓冲甘油封固。

3.对照染色

(1)抗原对照。

(2)抗血清对照:用正常兔血清代替免疫血清。

(3)灭活补体对照:将补体经56℃30min处理后,按补体同样比例稀释,与免疫血清等量混合后,进行补体法染色。

本法之荧光抗体不受免疫血清的动物种属的限制,因而一种荧光抗体可作更广泛的应用,敏感性亦较间接法高,效价低的免疫血清亦可应用,节 省免疫血清,尤其是对检查形态小的如立克氏体、病毒颗粒等或浓度较低的抗原物质时甚为理想。

(四)膜抗原荧光抗体染色法

本法应用直接法或间接法的原理和步骤,可对活细胞在试管内进行染色,常用于T和B细胞、细胞培养物、瘤细胞抗原和受体等的检查和研究,阳性荧光主要在细胞膜上。FACS即采用此法原理。

(五)双重染色法

在同一标本上有两个抗原需要同时显示(如A抗原和B抗原),A抗原的抗体用FITC标记,B抗原的抗体用罗达明标记,可采用以下染色方法:

1.一步法双染色 先将两种标记抗体按适当比例混合(A+B),按直接法进行染色。

2.二步法双染色 先用RB200标记的B抗体染色,不必洗去,再用FITC标记的A抗体染色,按间接法进行。

结果:A抗原阳性荧光呈现绿色,B抗原阳性呈现桔红色荧光。

(六)荧光抗体再染色法

若切片或其他标本经某种荧光抗体染色后,未获得阳性结果,而又疑有另外的病原体存在时,可用相应的荧光抗体再染色。

有时存档蜡块不能再用以切片,也可用存档的HE染色标本,褪去盖片和颜色,再作免疫荧光或其它免疫细胞化学的染色。

三、荧光抗原染色法

某些抗原可以用荧光素标记,制成荧光抗原,标记荧光素的方法与制备荧光抗体方法相同。用荧光抗原可以直接检查细胞或组织内的相应抗体,特异性较好,敏感性较差。染色方法同荧光抗体染色的直接法。由于多数抗原难以提纯或量少不昂贵,一般很少采用此法。

第四节 荧光显微镜检查法

一、荧光显微镜

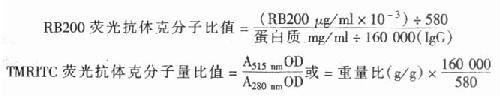

荧光显微镜是免疫荧光细胞化学的基本工具。它是由光源、滤板系统和光学系统等主要部件组成。是利用一定波长的光激发标本发射荧光,通过物镜和目镜系统放大以观察标本的荧光图像(图3-15)。

图3-15 荧光显微镜的结构和主要部件

(一)光源

现在多采用200W的超高压汞灯作光源,它是用石英玻璃制作,中间呈球形,内充一定数量的汞,工作时由两个电极间放电,引起水银蒸发,球内气压迅速升高,当水银完全蒸发时,可达50~70个标准大气压力,这一过程一般约需5~15min。超高压汞灯的发光是电极间放电使水银分子不断解离和还原过程中发射光量子的结果。它发射很强的紫外和蓝紫光,足以激发各类荧光物质,因此,为荧光显微镜普遍采用。

超高压汞灯也散发大量热能。因此,灯室必须有良好的散热条件,工作环境温度不宜太高。

新型超高压汞灯在使用初期不需高电压即可引燃,使用一些时间后,则需要高压启动(约为15000V),启动后,维持工作电压一般为50~60V,工作电流约4A左右。200W超高压汞灯的平均寿命,在每次使用2h的情况下约为200h,开动一次工作时间愈短,则寿命愈短,如开一次只工作20min,则寿命降低50%。因此,使用时尽量减少启动次数。灯泡在使用过程中,其光效是逐渐降低的。灯熄灭后要等待冷却才能重新启动。点燃灯泡后不可立即关闭,以免水银蒸发不完全而损坏电极,一般需要等15min。由于超高压汞灯压力很高,紫外线强烈,因此灯泡必须置灯室中方可点燃,以免伤害眼睛和发生爆炸时造成操作。

超高压汞灯(100W或200W)光源的电路和包括变压、镇流、启动几个部分。在灯室上有调节 灯泡发光中心的系统,灯泡球部后面安装有镀铝的凹面反射镜,前面安装有集光透镜。

国产超高压汞灯GCQ-200型性能良好,可以代替HBO-200等型的进口灯泡,平均寿命在200h以上,价格也比较低。

我国研制的一种简易轻便型高色温溴钨荧光光源装置,体积小,重量轻,功率小,交、直流两用(自带直流电源),易于携带,使用方便,已推广应用。

(二)滤色系统

滤色系统是荧光显微镜的重要部位,由激发滤板和压制滤板组成。滤板型号,各厂家名称常不统一。滤板一般都以基本色调命名,前面字母代表色调,后面字母代表玻璃,数字代表型号特点。如德国产品(Schott)BG12,就是种蓝色玻璃,B是蓝色的第一个字母,G是玻璃的第一个字母;我国产品的名称已统一用拼音字母表示,如相当于BG12的蓝色滤板名为QB24,Q是青色(蓝色)拼音的第一个字母,B是玻璃拼音的第一个字母。不过有的滤板也可以透光分界滤长命名,如K530,就是表示压制滤长530nm以下的光而透过530nm以上的光。还有的厂家的滤板完全以数字命名,如美国Corning厂的NO:5-58,即相当于BG12。

用于荧光显微镜的主要滤板如表3-1。

表3-1 荧光显微镜常用滤板型号和透光特点

| 基本色调 | 相应名称 | 2mm厚透光范围(峰值)nm | |||

| 上海电器元件厂 | 德国(Schott) | 苏联 | 日本 | ||

| 黑紫 | ZWB-1 | UG-1 | yΦC-2 | DV-1 | 300~400(365) |

| 黑紫 | ZWB-2 | UG-5 | yΦC-1 | 280~240(360) | |

| 靛蓝 | ZB-2 | BG-1 | ΦC-1 | BG-1 | 300~500(380) |

| 靛蓝 | ZB-3 | BG-3 | CC-4 | BG-3 | 260~520(400) |

| 靛蓝 | QB-24 | BG-12 | CC-8 | BG-12 | 310~570(420) |

| 淡蓝 | QB-10 | BG-38 | C3C-5 | 310~720(460) | |

| QB-12 | -8 | ||||

| -11 | |||||

| 橙黄 | CB-3 | OG-1(K530) | OC-11 | OG-1 | 530以上 |

| 橙黄 | JB-8 | OG-4(K510) | ЖC-18 | FY-5 | 510以上 |

| 绿橙 | JB-7 | GG-11(K490) | ЖC-17 | FY-3 | 480以上 |

| FY-4 | |||||

| 淡绿 | JB-4 | GG-3(K430) | жC-11 | US-10 | 420以上 |

引自:五九一节 五部队编:荧光显微术,见参考资料)

1.激发滤板 根据光源和荧光色素的特点,可选用以下三类激发滤板,提供一定波长范围的激发光。

紫外光激发滤板:此滤板可使400nm以下的紫外光透过,阻挡400nm以上的可见光通过。常用型号为UG-1或UG-5,外加一块BG-38,以除去红色尾波。

紫外蓝光激发滤板:此滤板可使300~450nm范围内的光通过。常用型号为ZB-2或ZB-3,外加BG-38。

紫蓝光激发滤板:它可使350~490nm的光通过。常用型号为QB24(BG12)。

最大吸收峰在500nm以上者的荧光素(如罗达明色素)可用蓝绿滤板(如B-7)激发。

近年开始采用金属膜干涉滤板,由于针对性强,波长适当,因而激发效果比较玻璃滤更好。如西德Leitz厂的FITC专用KP490滤板和罗达明的S546绿色滤板,均远比玻璃滤板效果好。

激发滤板分薄厚两种,一般暗视野选用薄滤板,亮视野荧光显微镜可选用厚一些。基本要求是以获得最明亮的荧光和最好的背景为准。

2.压制滤板 压制滤板的作用是完全阻挡激发光通过,提供相应滤长范围的荧光。与激发滤板相对应,常用以下3种压制滤板:

紫外光压制滤板:可通过可见光、阻挡紫外光通过。能与UG-1或UG-5组合。常用GG-3K430或GG-6K460。

紫蓝光压制滤板:能通过510nm以上滤长的荧光(绿到红),能与BG-12组合。通常用OG-4K510或OG-1K530。

紫外紫光压制滤板:能通过460nm以上波长的荧光(蓝到红),可与BG-3组合,常用OG-11K470AK 490,K510。

(三)反光镜

反光镜的反光层一般是镀铝的,因为铝对紫外光和可见光的蓝紫区吸收少,反射达90%以上,而银的反射只有70%;一般使用平面反光镜。

(四)聚光镜

专为荧光显微镜设计制作的聚光器是用石英玻璃或其他透紫外光的玻璃制成。分明视野聚光器的暗视野聚光器两种。还有相差荧光聚光器。

1.明视野聚光器 在一般荧光显微镜上多用明视野聚光器,它具有聚光力强,使用方便,特别适于低、中倍放大的标本观察。

2.暗视野聚光器 暗视野聚光器在荧光显微镜中的应用日益广泛。因为激发光不直接进入物镜,因而除散射光外,激发光也不进入目镜,可以使用薄的激发滤板,增强激发光的强度,压制滤板也可以很薄,因紫外光激发时,可用无色滤板(不透过紫外)而仍然产生黑暗的背景。从而增强了荧光图像的亮度和反衬度,提高了图像的质量,观察舒适,可能发现亮视野难以分辨的细微荧光颗粒。

3.相差荧光聚光器 相差聚光器与相差物镜配合使用,可同时进行相差和荧光联合观察,既能看到荧光图像,又能看到相差图像,有助于荧光的定位准确。一般荧光观察很少需要这种聚光器。

(五)物镜

各种物镜均可应用,但最好用消色差的物镜,因其自体荧光极微且透光性能(波长范围)适合于荧光。由于图像在显微镜视野中的荧光亮度与物镜镜口率的平方成正比,而与其放大倍数成反比,所以为了提高荧光图像的亮度,应使用镜口率大的物镜。尤其在高倍放大时其影响非常明显。因此对荧光不够强的标本,应使用镜口率大的物镜,配合以尽可能低的目镜(4×,5×,6.3×等)。

(六)目镜

在荧光显微镜中多用低倍目镜,如5×和6.3×。过去多用单筒目镜,因为其亮度比双筒目镜高一倍以上,但目前研究型荧光显微镜多用双筒目镜,观察很方便。

(七)落射光装置

新型的落射光装置是从光源来的光射到干涉分光滤镜后,波长短的部分(紫外和紫蓝)由于滤镜上镀膜的性质而反射,当滤镜对向光源呈45。倾斜时,则垂直射向物镜,经物镜射向标本,使标本受到激发,这时物镜直接起聚光器的作用。同时,滤长长的部分(绿、黄、红等),对滤镜是可透的,因此,不向物镜方向反射,滤镜起了激发滤板作用,由于标本的荧光处在可见光长波区,可透过滤镜而到达目镜观察,荧光图像的亮度随着放大倍数增大而提高,在高放大时比透射光源强。它除具有透射式光源的功能外,更适用于不透明及半透明标本,如厚片、滤膜、菌落、组织培养标本等的直接观察。近年研制的新型荧光显微镜多采用落射光装置,称之为落射荧光显微镜。

二、荧光显微镜标本制作要求

(一)载玻片

载玻片厚度应在0.8~1.2mm之间,太厚的坡片,一方面光吸收多,另一方面不能使激发光在标本上聚集。载玻片必须光洁,厚度均匀,无明显自发荧光。有时需用石英玻璃载玻片。

(二)盖玻片

盖玻片厚度在0.17mm左右,光洁。为了加强激发光,也可用干涉盖玻片,这是一种特制的表面镀有若干层对不同波长的光起不同干涉作用的物质(如氟化镁)的盖玻片,它可以使荧光顺利通过,而反射激发光,这种反射的激发光女可激发标本。

(三)标本

组织切片或其他标本不能太厚,如太厚激发光大部分消耗在标本下部,而物镜直接观察到的上部不充分激发。另外,细胞重迭或杂质掩盖,影响判断。

(四)封裱剂

封裱剂常用甘油,必须无自发荧光,无色透明,荧光的亮度在pH8.5~9.5时较亮,不易很快褪去。所以,常用甘油和0.5mol/l pH9.0~9.5的碳酸盐缓冲液的等量混合液作封裱剂。

(五)镜油

一般暗视野荧光显微镜和用油镜观察标本时,必须使用镜油,最好使用特制的无荧光镜油,也可用上述甘油代替,液体石蜡也可用,只是折光率较低,对图像质量略有影响。

三、使用荧光显微镜的注意事项

(1)严格按照荧光显微镜出厂说明书要求进行操作,不要随意改变程序。

(2)应在暗室中进行检查。进入暗室后,接上电源,点燃超高压汞灯5~15min,待光源发出强光稳定后,眼睛完全适应暗室,再开始观察标本。

(3)防止紫外线对眼睛的损害,在调整光源时应戴上防护眼镜。

(4)检查时间每次以1~2h为宜,超过90min,超高压汞灯发光强度逐渐下降,荧光减弱;标本受紫外线照射3~5min后,荧光也明显减弱;所以,最多不得超过2~3h。

(5)荧光显微镜光源寿命有限,标本应集中检查,以节 省时间,保护光源。天热时,应加电扇散热降温,新换灯泡应从开始就记录使用时间。灯熄灭后欲再用时,须待灯泡充分冷却后才能点燃。一天中应避免数次点燃光源。

(6)标本染色后立即观察,因时间久了荧光会逐渐减弱。若将标本放在聚乙烯塑料袋中4℃保存,可延缓荧光减弱时间,防止封裱剂蒸发。

(7)荧光亮度的判断标准:一般分为四级,即“一”—无或可见微弱荧光。“+”—仅能见明确可见的荧光。“++”—可见有明亮的荧光。“+++”—可见耀眼的荧光。

四、荧光图像的记录方法

荧光显微镜所看到的荧光图像,一是具有形态学特征,二是具有荧光的颜色和亮度,在判断结果时,必须将二者结合起来综合判断。结果记录根据主观指标,即凭工作者目力观察。作为一般定性观察,基本上可靠的。随着技术科学的发展,在不同程度上采用客观指标记录判断结果,如用细胞分光亮度计,图像分析仪等仪器。但这些仪器记录的结果,也必须结合主观的判断。

荧光显微镜摄影技术对于记录荧光图像十分必要,由于荧光很易褪色减弱,要即时摄影记录结果。方法与普通显微摄影技术基本相同。只是需要采用高速感光胶片如ASA200以上或24。以上。因紫外光对荧光猝灭作用大,如FITC的标记物,在紫外光下照射30s,荧光亮度降低50%。所以,曝光速度太慢,就不能将荧光图像拍摄下来。一般研究型荧光显微镜都有半自动或全自动显微摄影系统装置。

第五节 非特异性染色的消除方法

一、非特异性染色的主要因素

组织的非特异性染色的机理很复杂,其产生的原因主要可分为以下几点:

(1)一部分荧光素未与蛋白质结合,形成了聚合物和衍化物,而不能被透析除去。

(2)抗体以外的血清蛋白与荧光素结合形成荧光素脲蛋白,可与组织成分结合。

(3)除去检查的抗原以外,组织中还可能存在类属抗原(如Forssman氏抗原),可与组织中特异性抗原以外之之相应抗体结合。

(4)从组织中难于提纯抗原性物质,所以制备的免疫血清中往往混杂一些抗其他组织成分的抗体,以致容易混淆。

(5)抗体分子上标记的荧光素分子太多,这种过量标记的抗体分子带过多的阴离子,可吸附于正常组织上而呈现非特异性染色。

(6)荧光素不纯,标本固定不当等。

二、消除非特异性染色的方法

消除荧光抗体非特异性染色的方法应根据产生的原因采取适当的方法,常用的方法有以下几种:

(一)动物脏器粉末吸收法

常用肝粉(猪、大白鼠或小白鼠),其次是骨髓粉、鼠脑粉和鸡胚粉等。每毫升荧光抗体中加入肝粉50~100mg,在离心管中充分混匀,在室温中振动2h,4℃中过夜,再搅拌10min,高速离心(3000~15000r/min)30min,1~2次后,即可使用其上清液。吸收一般应在临用前进行,吸收后之荧光抗体保存冰箱中勿超过2周。染色应作吸收前后之比较,吸收时可先用缓冲盐水将组织干粉浸湿,离心(3000~15000r/min)30min,除去上清液,再加入荧光抗体进行吸收,以免消耗过多的抗体。

肝粉或新鲜细胞吸收是一种非特异性的消除方法,对荧光抗体的荧光色素和蛋白都有吸附作用。如检查组织中的病毒抗原时,也可用相同的组织干粉或匀浆沉淀物吸收之。

用脏器肝粉吸收对荧光抗体损失较多,如果根据Hiramotos氏等的方法将组织的20%生理盐水匀浆液,用生理盐水洗2~3次,12000r/min 10min离心沉淀,用其沉淀物吸收其荧光抗体即能完全达到目的,京极方久氏认为这样吸收对荧光抗体几乎没有损失,他们常用此法,效果甚佳,吸收后放置一周左右,用时有必要再吸收一次。

【肝粉的制法】

(1)将若干只小白鼠或大白鼠放血杀死,取出肝脏,用生理盐水洗2~3次,除去血液,剥掉表面的结缔组织的脂肪。

(2)剪碎,用生理盐水反复洗涤至无血色止,然后再加生理盐水少许,用组织捣碎机或匀浆器作成匀浆。

(3)将肝匀浆装入离心管内(1/3左右),交换地用2~3倍量生理盐水和丙酮反复洗涤各三次,至上清无血色止,每次完毕先用2000r/min离心沉淀15min后,再除去上清液。

(4)最后用丙酮洗涤肝浆,再用布氏漏斗过滤,或离心沉淀,将沉淀物平铺在洁净的玻璃板上,37℃烤干(过夜)。

(5)在乳钵中充分研磨,用120目铜筛筛选过后,分装,密封,低温干燥保存。

(二)透析法

荧光素如FITC分子可以通过半透膜,而蛋白质大分子不能透过,可将未与蛋白结合的荧光素透析除去。

(1)将标记完毕的荧光蛋白液装入一透析袋或玻璃纸袋内,液面稍留空隙,紧扎。

(2)浸入0.02mol/ph 7.1~7.4的PBS中(悬于大于标记物体积约50~100倍的PBS内),在4℃中透析,每日更换3~4次PBS,约5~7天,透析液中无荧即可(在荧光光源照射下)。

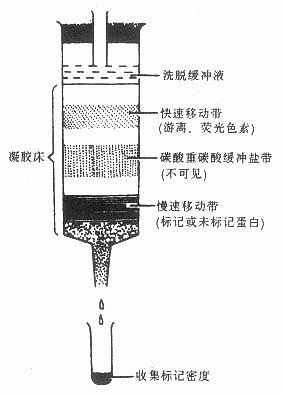

(三)葡聚糖凝胶G-50柱层析法

除游离荧光素可用2×46cm柱层析法,详细方法参阅第二章 。加入荧光抗体15~18ml(按床体积的5%~10%加样),使其缓慢渗入柱内,待即将全部入柱时,加入PBS少许,关闭下口,停留30~40min ,使游离荧光充分进入细筛孔中,然后再接通洗脱瓶开始滴入洗脱液。加入洗脱液一定量后,荧光抗体即向下移行,逐渐与存留于上端的游离荧光素之间拉开明显的界线,随着大量洗脱液的不断加入,二者分离距离越来越大,荧光抗体最先流出,分前、中、后三部分收集,测F/P比值,合格者合并,浓缩,分装。洗脱液用20%磺基水杨酸测定蛋白(发生沉淀反应),继续洗脱,游离荧光素则相继被洗脱下来,至洗脱液中无蛋白和荧光素后,此层析柱即可再用。

若用以除去荧光抗体中的游离荧光素和硫酸铵等盐类,可先在过柱前透析一夜,否则,NH4+太浓,在蛋白未完全洗脱时即出现NH4+,因而影响提纯与回收蛋白,一般待洗脱液出现蛋白时,即进行收集,之后出现SO4++(用1%BaCl2检查发生白色沉淀)。最后是NH4+,(用纳氏试剂检查呈黄棕色沉淀),待洗脱液无SO4++及NH4+后可再用。

如仅用小量荧光抗体,可用1×20cm的柱层析柱,取2g Sephadex G-50装柱,即可过滤2~3.5ml荧光抗体。

(四)DEAE纤维素柱层析法

标记过多或过少荧光素的抗体分子可用DEAE-纤维素柱层析法除去。方法如下:

DEAE-纤维素柱的装柱,洗脱、再生方法等与提纯IgG方法相同。装柱所需DEAE-纤维素量以干重每克交换20~50mg标记蛋白量为宜。常用梯度洗脱法如下:

(1)层析柱用0.01mol/L、pH7.2PB平衡,标记物上柱后,先用0.01mol/L、pH7.2PB洗脱,洗出无色或淡绿色液体,洗脱液量(根据床体积大小每梯度乘3),然后依下列各种离子强度洗脱液,分别洗脱和收集:

0.01mol/L、pH7.2PBS(0.05mol/l NaCl)……洗脱部分1。

0.01mol/L、pH7.2PBS(0.01mol/l NaCl)……洗脱部分2。

0.01mol/L、pH7.2PBS(0.02mol/l NaCl)……洗脱部分3。

将此三部分收集液(每管5ml)分别测定其F/P比值,0.05mol/l NaCl pH7.2PB洗脱液280nm光密度高峰管合并,浓缩保存备用。因这部分非特异性染色荧光最少,是比较好的荧光抗体。其他两部分可以废弃。

(2)柱上吸附的过度标记蛋白可继续增加NaCl的浓度至2.0mol/L洗脱完。

经过DEAE-纤维素层析后的标记抗体,其抗体量一般约损失50%,因此有些要求不太高的抗体,如抗细菌荧光抗体,不一定要这样处理,可用染色效价测定的稀释法除去非特异性染色。

(五)荧光抗体稀释法

先测定荧光抗体特异性染色与非特异性染色的效价,若二者效价相差较大,则可将荧光抗体稀释至一临界浓度,使特异性染色呈阳性,而使非特异性染色保持阴性,稀释方法和染色效价测定方法相同。

(六)纯化抗原法

用各种方法提纯单一成分的抗原是产生单价特异性抗体的最主要条件。近代免疫化学技术(免疫吸收法)和柱层析法等提供了很大的可能性,可参考有关专着。

(七)纯化抗体法---免疫吸收法

例如抗IgA血清的纯化方法---免疫吸收法。如分泌型IgA(SIgA)抗原纯度不高,所制的抗血清常与IgG呈交叉反应,为此需要吸收,常采用纯化的人IgG戊二醛聚合物加以吸收纯化。方法如下:

1.人IgG聚合物的制备在5ml含40mg/ml人IgG的0.1mol/l pH7.0磷酸缓冲溶液中,加入2.5%戊二醛溶液1ml,边加边搅,5min即出现混浊,逐现大块胶块,放置30min后,用研钵将凝胶磨细,继用1.0mol/l pH7.0磷酸缓冲溶液反复洗涤3次,末次加蒸馏水至20ml,即为人IgG聚合物悬液。

2.免疫吸收法将待吸收的抗SIgG血清加入待量IgG聚合物悬液,置室温搅拌60min,离心沉淀,上清液即稀释1倍的纯化抗SIgA血清。如用IgG聚合物作少量分次吸收,其效果更好。

(八)伊文氏蓝(Evans blue)衬染法

用0.01%伊文氏蓝的0.01mol/l pH7.2PBS稀释荧光抗体,可将背景细胞和组织染色,呈红色荧光,与特异性黄绿色荧光形成鲜明的对比,减少了非特异性荧光,宜作常规应用。伊文氏蓝一般先配成1%溶液,保存于4℃,用前再稀释至0.01%用以和然释荧光抗体。

此外,还可以用胰酶消化组织切片或用10%牛血清蛋白封闭法等消除非特异性染色,提高特异性染色。

参考文献

1.Coons AH, et al. Localization ofantigen in tissue cell.II. Improvements in a method for the detection ofantigen by means of fluorescent an-tibody. J Exp Med, 1950;91:1-3

2.RiggsJL, Seiwald RI, Burckhulter J, Powns CM and Metcalf TG. Iosthiocyanatecompounds as fluorescent labeling agents for immune serum. Am J Path,1958;34:1081~1097

3.MarshallID Jr, Eveland WC and Smith CW. Superiority of fluorescein isothiocyanate(Riggs)for fluorescent antibody technique with a modi-ification of its application. Procsec Exper Biol C Med(NP), 1958;98:898~900

4.GoldsteinG, Slizys IS and Chase MW. Stuides on fluoresent staining.1. Nonspecificfluorescence with fluorescein - coupled sheep anti-rab-bit globulins. J ExperMed, 1961;114:89~110

5.NairnRC. Fluorecent protein tracing. E 35:383

8.GotakoYamad, et al .Hepatitis B core and surface antigens in liver tissue. LabInvest, 1977;36(6):649

9.黄 策.免疫荧光和荧光免疫.1983年全军三防医学会议报告论文

10.张忠兵,等.双标记免疫荧光法对胃粘膜抗体产生细胞的对比研究.上海免疫学杂志,1983;3(5):304

11.FairbanksTR. Current status of lymphocyte subpopulation testing in humans. Am J MedTechnol, 1980;46:471

12.李元敏等译,免疫细胞化学.原子能出版社,1985:25~44

13.WickG, Traill KN, Schouestein K. Immunofluorescence Technology, SelectedTheoretical and Clinical Aspects. Elseries Biomedical Press. Amsterdom,1982:P27~36, P181, P219~262, P317~323

14.AKiyoshi Kawamura Jr. Fluorescent antibody . Technique and Their Applications.Second Edition University of Tokyo Press, Tokyo,1977:P10,P79,P141~281

15. RayMB, et al. Immunofluorescent detection of alphaantitrypsin in paraffin embeddedliver. J Clin Pathol, 1975;28:717

16.王伯沄,胰酶消化法提高甲醛固定石蜡切片免疫组织化学法敏感性方法,第四军医大学学报,1982;2:127

17. AurelF. Labelled antibodies in biology and medicine.Printed in Romania,1978:PP52-190

18. 王伯沄,免疫荧光技术:见汪美先 主编.免疫学基础.西安:陕西省科学技术出版社,1981:279-295

19. 59175部队.荧光显微术.上海科学技术情报所,1976:224~288

20. PolakJM and Noorden SV. Immunocytochemistry, PP233~248Wright, PSG. 1983

21李成文.现代免疫化学技术.上海:上海科技出版社,1992:97~100

第四章 免疫酶细胞化学

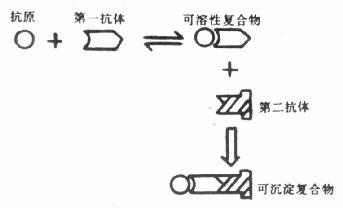

免疫酶细胞化学是免疫细胞化学(Immunocytochemistry,ICC)中最常用的方法之一,它是在抗原抗体特异反应存在的前提条件下,借助于酶细胞化学的手段,检测某种物质(抗原/抗体)在组织细胞内存在部位的一门新技术:即预先将抗体与酶连结,再使其与组织内特异抗原反应,经细胞化学染色后,于光镜或电子显微镜下观察分析的形态学研究方法。

40多年前,Coons及其同事利用荧光色素(FITC)标记抗体而开创的免疫荧光抗体技术,具有一定的灵敏性、特异性、操作简单等优点,但亦存在抗体用量大,标本不能长期保存、需较昂贵的荧光显微镜等问题。几乎在同一时期,电子显微镜在医学生物学领域中得到了广泛的应用。为克服荧光抗体法的不足、并能在超微结构水平定位抗原物质的存在部位,Nakane(1966)等成功地引入了酶代替荧光色素标记抗体,进行组织细胞内抗原或半抗原的定位,开辟了酶标抗体技术免疫酶细胞化学之路。

Sternberger(1970)等人在此基础上又作了改良,建立了非标记抗体酶法以及PAP法。酶标抗体法确立至今已经27个春秋,不断发展、成熟。各种新技术的引入,使新抗体相继问世,应运而生的抗体制造、经销商遍布世界各地,使ICC技术得到了更广泛的推广和应用,成为当今形态学研究领域中不可缺少的手段;同时也有为临床病理诊断、肿瘤性质的判定、预后的估测等提供重要依据,是临床实验室常规检查法之一。近年,伴随分子生物学、分子遗传学的惊人进步,ICC技术在基因表达产物的观察,细胞功能动态分析中,亦发挥着重要作用。在此,结合,笔者经验,介绍ICC染色中的主要程序:组织标本的固定、切片、染色原理及步骤、结果判定及一些进展、特殊应用等供读者参考。

第一节 固定和切片

一、固定

若想得到理想的ICC染色结果、正确地判断抗原物质在组织细胞内的位置,除需有良好酶和抗体外,保持组织细胞内抗原物质的不动性(Immobility)和免疫活性也是至关重要的。换言之,如果抗原物质在组织细胞间弥散、丢失或失去免疫活性,无论如何努力染色都是徒劳的,所以说固定是ICC染色中非常重要的一环。ICC与其它组织学技术不同,除要求保存良好的结构外,还需保存组织抗原的免疫活性。一般认为,新鲜组织能够最大限度地保存组织抗原的免疫活性,但结构较差,易出现抗原弥散丢失现象。Cumming(1980)报告,不固定的组织切片ICC染色时,环鸟苷酸含量丢失80%以上。固定的目的是使构成组织细胞成分的蛋白等物质不溶于水和有机溶剂,并迅速使组织细胞中各种酶降解、失活,防止组织自溶和抗原弥散,保持组织细胞的完整性和所要检测物质的抗原性。因此迅速充分固定是ICC染色成功的关键一步。用于ICC的固定剂种类较多,选择时应根据所要检测物质的抗原性质和切片方法以及所用抗体特征等做最佳筛选。制片及固定方法见第一章 ,下面介绍两种近年报道的新方法。

1.AMEX(Acetone Meth Enzoate Xylene )法是改良的冰冻置换法(freeze substitution)的简称,主要用于石蜡包埋标本。Sato(1986)报告,该法具有同新鲜(未固定)组织冰冻切片同样的抗原保持性和石蜡切片的良好组织结构保存。其机制为:组织在丙酮中固定(脱水),组织细胞内水份逐渐被丙酮取代,继之,用苯甲酸酯取代组织内丙酮,经二甲苯置换后,石蜡包埋。组织在-20℃丙酮内过夜亦形成冰晶,所以原方法将组织先置4℃丙酮20~30min,再移入-20℃丙酮过夜。实际上组织在4℃丙酮内过夜亦可得到同样效果。如在该固定液内加入少量蛋白酶活性阻断剂,并采用低溶点石蜡包埋等,可获得更佳染色结果。

2.微波固定(Microwave fixation)为近几年所注目的问题之一。该方法能保持良好的组织结构和抗原性,适于各种切片的酶组化、ICC以及免疫电镜等材料固定。其固定机理可能与微波(频率1000~3000MHz)具有被水分吸收的性质(通常所用的微波是频率2450MHz,波长12cm);生物材料含有大量水份,照射后,温度升高,分子运动加快,促进固定液向组织内渗透,加速与组织成分的反应,短时间内达到固定的效果等有关。经微波照射固定的组织,需置相同固定液中,继续固定2~6h,室温。

近年研究的专门固定用的微波炉已商品化,例如:Bio-Rad H2500型、日新EM·MWE-2等,该类微波炉能够准确地调节 照射时间和测定被照材料的瞬时温度。利用家庭微波炉代替时,应选用能以秒为单位调控的微波炉。实验材料不同,所需固定液的量、照射时间等各异,所以应在预实验的基础上,找出合适的固定液量、照射时间和温度。多数实验室的条件为:固定液5~10ml,照射10~30s,照射后固定液的温度≤50。C。其方法为:将实验标本置于微波炉旋转台的中央,周边放一烧杯盛300~500ml纯水,吸收照射时炉内产生的热量,选择强挡照射10~30s 。接通电源(on)至微波产生利用超声波代替微波照射,或二者并用,照射后,组织标本和固定液的温度升高较少,亦能获得短时间内良好的固定效果(Yasuda 1992)。

二、切片

光镜ICC染色,常用的有冰冻切片和石蜡切片两种,二者各有其优缺点,应根据抗原的性质、实验室条件,合理选择之。对未知抗原显示时,最好同时应用。冰冻切片为ICC研究所首选。

Shi(1991)等报告:微波炉照射的切片,能够激活部分核内抗原活性。其机制不清,可能与高温、高热的作用,使核内DNA双链解开,DNA、RNA解离,抗原暴露有关。其步骤为:将切片脱蜡水洗后,置染色瓶中,加入去离子水或缓冲液至瓶颈处,反复多次照射,每次1min,照射5~10次,每次照射后,补充瓶中蒸发掉的液体,照射温度不超过90~95℃为宜。此处理后,细胞核染色以苏木精为佳(详见第一章 )。

第二节 染色方法

一、本科标抗体法

酶标抗体技术是通过共价键将酶连结在抗体上,制成酶标抗体,再借酶对底物的特异催化作用,生成有色的不溶性产物或具有一定电子密度的颗粒,于光镜或电镜下进行细胞表面及细胞内各种抗原成分的定位。

(一)酶的种类及特点

从理论上讲,用细胞化学方法能显示的酶,均可用于标记抗体,进行ICC染色,但实际上在ICC中所能用的酶并不多。现将常用的几种酶列于表4-1,供选用时参考。

表4-1 免疫细胞化学常用的酶

| 名 称 | 分 子 量 | 内 源 性 | 商 品 |

| Horseeradish peroxidase(E.C.1,11,1,7) | 40~45KD | + | 有 |

| Alkaline phosphatase (E.C.3,1,3,1) | 80~120Kd | ++ | 有 |

| Acid phosphatase (E.C.3,1,3,2) | 100Kd | +++ | 有 |

| Glucose oxidase | 160~190kD | - | 有 |

Sternberger(1986)指出,用于标记的酶应具备以下几点①酶催化的底物必须是特异的,且容易被显示,所形成的产物易于光镜或电镜下观察;②所形成的终产物沉淀必须稳定,即终产物不能从酶活性部位向周围组织弥散,影响组织学定位;③较易获得的酶分子,最好有商品出售;④中性pH时,酶应稳定,酶标记抗体后,保存1~2年活性不应改变,且酶的催化活性(Turnover)越高越好;⑤酶标过程中,酶与抗体连结,不能影响二者的活性;⑥被检测组织中,不应存在与标记酶相同的内源性酶或类似物质。

其中,①②两点甚为重要,因为并非容易显示的酶均能形成不可溶性的复合物。一般认为,辣根过氧化物酶(Horseradish peroxidase , HRP)较佳,是最常用的一种酶。HRP广泛分布于植物界,以植物辣根(西洋山嵛菜)的叶内含量最丰富而得名。它是由无色的酶蛋白和深棕色的铁卟啉结合组成的一种糖蛋白,糖占16%~18(8条糖链分布在HRP分子表面),分子量40kD,最适pH5~5.5,最适温度40~45℃; pH4~11,50℃以下均较稳定,易溶于水和58%以下的饱和硫酸铵溶液。酶的活性中心含铁卟啉,称辅基,最大吸收光谱为403nm,而其余非活性的酶蛋白部分吸收光谱为275nm,HRP的纯度是用二者的光密度比值(Od 403/275)衡量,Reinheit Zahl (RZ)表示。一般认为,标记酶的RZ值为3.0左右,不应小于2.8,RZ值越小,酶的纯度越差,例如RZ值为0.6的酶,含非活性的酶蛋白量高达75%。对于纯度低、质量差的酶,需纯化后使用。

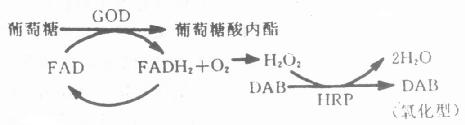

除HRP外,碱性磷酸酶(Alkalinephasphotase, ALP)和葡萄糖氧化酶(Glucose oxidase, GOD)也较常用。ALP分子量约为HRP的2~3倍,最适pH9.0~9.5左右,比较稳定,内源性ALP也较易消除,大部分均可被左旋咪唑(Levamisole,分子量240.8kD)抑制,但肠粘膜表面的内源性ALP活性不受影响。目前所用的ALP大多系由牛的肠粘膜提取制得,所以肠粘膜等呈强阳性反应。

ALP最初是由Bulman等用于标记抗体的。选用不同的底物,可形成不同颜色的终产物,例如以萘酚(As-Mx)和快蓝(Fast Blue, FB)为底物,生成蓝色沉淀。用快红(Fast Red, FR)代替FB,形成红色不溶沉淀。与HRP/4-氯-1-萘酚(CN)或DAB形成的沉淀形成鲜明对比,但FB、FR等沉淀物溶于有机溶剂,不能进行脱水、透明等处理。据报告,利用新品红(New fuch-sine )显色,形成的红色沉淀产物不溶于有机溶剂,不褪色,轻度核复染后,可制成半永久性保存标本。

GOD所催化的底物为葡萄糖,电子供体为对硝基四唑蓝(P-Nitroblue Tetrazolium),终产物为不溶性的蓝色沉淀,比较稳定。从理论上讲GOD较ALP、HRP为佳,因为哺乳动物组织内不存在内源性GOD,但其分子量较大,具有较多的氨基,在标记时易形成广泛的聚合,影响酶的活性,故GOD主要用于ICC双重染色和两种酶的放大技术。

(二)本科标抗体的制备(Boosma,DM, 1983)

酶标抗体与荧光色素标记抗体不同,它需借助桥-偶联剂的作用,将酶连结在抗体分子上。偶联剂是一种双功能试剂,具备3个基本特征:①偶联剂与抗体和酶之间的连结,必须是不可逆的,即借共价键连结;②偶联剂不应影响酶和抗体的活性;③不能因偶联剂的加入,使酶与组织成分了生非特异结合。

在HRP标记抗体中,常用的偶联剂有戊二醛、过碘酸钠及Maleimide等,现简介如下。

1.戊二 醛标记法戊二醛为制备各种酶标抗体最常用的偶联剂。市售戊二醛往往含有戊二酸、丙烯释及戊二醛自身聚合本等杂质,故需纯化后使用。戊二醛的纯度用含杂质的二醛的单体戊二醛的OD比值表示,它们的最大吸收光波长分别为235nm 和280nm,二者的OD比值(235/280)小于3时,制备酶标抗体的效果较好,大于3时,需经蒸馏或Sephadex G-10柱层析或活性碳吸附等处理,除去杂质后应用。其制备方法分一步法和两步法;基本原理相同,是使戊二醛的两个醛基之一与酶蛋白的赖氨酸结合,另一醛基与免疫球蛋白上的氨基结合,将酶连结于抗体上。

(1)一步法:将酶、抗体、戊二醛按一定比例混合,经透析除去标记物中剩余的戊二醛,制得酶标抗体。优点是简单省时,缺点是反应程度不易被控制,因为酶蛋白分子和抗体蛋白分子同戊二醛间的反应速率不同,抗体蛋白的氨基数远较HRP为多,与戊二醛反应快,因此在戊二醛的作用下,抗体蛋白易通过分子内和分子间的彼此交联,形成较大的聚合体,而与酶蛋白分子间的交联相应减少,影响酶的标记。据Nakane等推算,加入的HRP仅20%与抗体连结,标记率较低(约1%~5%)很难获得理想的酶标抗体。

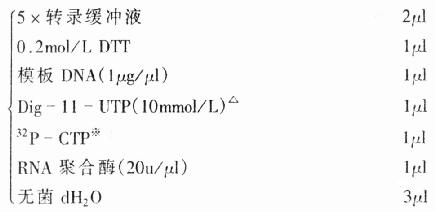

(2)二步法:首先用过量的戊二醛与HRP反应(HRP:戊二醛为1:105),以保证酶分子仅与戊二醛的一个醛基结合,另一个醛基游离;然后用层析法除去多余的戊二醛,制成活性HRP(HRP-戊二醛复合物),再加入过量的抗体,使活化HRP上剩余的醛基与抗体蛋白分子上的氨基结合,制成酶标抗体。过量的抗体可以保证酶与抗体间均匀连结,避免酶本身聚合。根据所用的HRP与抗体(IgG)比例不同,酶标记率各异,平均为5%~25%。标记步骤如下:

①10~15mgHRP(RZ=3.0),溶解于0.2ml 1.25%戊二醛中(0.1mol/L磷酸缓冲液配制),18h室温。

②透析或 SephadexG-25柱层析(0.15mol/l NaCl平衡),去除过量的戊二醛,收集活化HRP。

③浓缩活化HRP至10mg/ml左右,加入抗体5mg(1.0ml 0.15mol/L NaCl 溶解)。

④碳酸盐缓冲液(pH9.5)调整pH至9.0~9.5,使抗体与活化HRP结合,4℃24h。

⑤加入0.1ml赖氨酸缓冲液,阻断未反应的醛基,4℃,2h。

⑥用半饱和硫酸铵沉淀5次,对PBS透析24h,4℃,换3次PBS,除去硫酸铵(10000rpm/min,30min)。

⑦或用凝胶色谱法(SephadexG-200/Sephacryl S-200) 等分离标记抗体。

注意:该方法要求HRP的RZ值在3.0左右,游离氨基较少,与戊二醛反应后,制成的酶标抗体大部分为单体;而RZ值小于2.8的HRP,含有较多的游离氨基,与戊二醛反应后,易形成多聚体,使方法的敏感性下降。

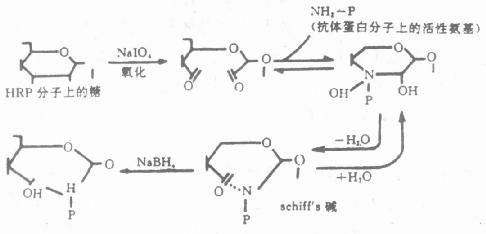

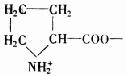

2.过碘酸盐氧化法严格地讲,过碘酸钠(Sudium periodate)不是一种真正的偶联剂,其本身并非作为桥连结在抗体和酶之间,而是借助于过碘酸钠的氧化作用,将酶连结在抗体上。该方法仅适于含糖较丰富的酶(如HRP)的标记。我们知道,HRP分子的糖本身与酶活性无关,利用过碘酸钠氧化这部分糖分子内的-CH基,使之生成-CHO基,再与抗体蛋白的游离氨基反应,生成Shiff’s碱。此Shiff’碱在pH降低时呈可逆性解离,所以经氢硼化钠(NaBH4)还原,形成稳定的酶标抗体复合物(图4-1)。为防止生成的-CHO基与酶蛋白氨基自身交联,预先可用二硝基氟苯(Dintro-fluorobenzene)处理HRP,阻断分子内的ε-、α-氨基。

图4-1 过碘酸盐氧化原理

过碘酸盐氧化法,酶的RZ值≥3时较佳;RZ<3时,糖含量较少,游离氨基较多,氧化时酶易发生本身聚合,影响酶标抗体的产量,据报告,适当地控制过碘酸盐溶液及反应条件,几乎所加入的HRP和抗体均形成酶标抗体,其标记率为70%左右。具体步骤为:

(1)4mgHRP(RZ=3.0)溶于1.0ml双蒸水中。

(2)加0.2ml新鲜配制的0.1mol/LNaIO4,轻轻摇动混合20min,肉眼可见液体内棕黄变成深绿色。

(3)对0.1mol/L醋酸盐缓冲液(pH4.4)透析,20h,4℃。

(4)调整HRP液体的pH至9.5(一般加入20μl0.2mol/L碳酸盐缓冲液pH9.5),立即加入抗体(IgG)8.0mg/Fab 3.0mg (0.01mol/L碳酸盐缓冲液溶解),轻轻混匀后,置室温2h。PH≤8.5时,抗体的NH2基被氧化生成NH3+,后者不能与CHO基反应,所以,保持pH9.0~9.5非常重要。

(5)加入0.1ml新鲜配制的0.4%NaBH4 溶液,置1~4℃2h,以稳定酶标抗体复合物。

(6)经透析等去除未反应的NaBH4,避免还原过度。然后经盐析或柱层析等方法分离酶标抗体(方法同戊二醛法)。

如此制得的酶标抗体,加入终浓度1%牛血清白蛋白(Bovine Serum Albumin, BSA)分装后于-80℃可保存数年;亦可加入6%等量甘油,混匀置-20℃/4℃保存1年左右。上述两种标记法是ICC研究中最常用的酶标抗体制备方法。

3.Maleinmide法上述酶标抗体(IgG)的分子量较大,对抗体的穿透性有一定影响,而在制备过程中,需经两次纯化,即多聚体与单体及单体与非标记抗体的分离。已知单体(1个HRP分子标记1个IgG分子)的分子量为190~200kD,非标记抗体为146~150kD,用凝胶过滤法很难将二者分开。所以,Sternberger等进行了抗体片段Fab的标记。用植物性蛋白酶---木瓜酶(Papain)水解抗体蛋白,可获得一个无抗体活性稳定的Fc段结晶和两个相同的抗原结合片段(Fab),此Fab段为单价,分子量50kD,HRP标记后,单体分子量为90kD,较容易将单体和非标记的Fab段分离。在此基础上,Imagawa(1982)又进行了改良,引入了N-羟基丁二酰酯(Maleinmide),标记抗体的特定部位---Maleinmide法。该方法的主要原理是:(1)借助双功能试剂Maleinmide活化HRP,使其具有与—Hs 基反应的能力;(2)利用胃蛋白酶水解IgG,IgG重链在近羧基端被切断,这样在绞链区(Hinge region)至少可以保留一个S-S键,从而得到一个具有双价抗体活性的F(ab')2段。该S-S键与抗体活性无关。可以通过加入硫基乙醇(2(β)-Mercapto ethanol, HSCH2CH2OH)使其断裂,被还原成—HS基 。如此双价抗体活性的F(ab')2片段即变为带有—Hs 基的单价Fab’片段,后者再与活化的HRP结合,便制成了酶标抗体Fab'。由于空间遮蔽的关系,绞链区即使存在两个—HS基,也只能有一个能与酶结合,另一个—HS基不能与酶反应,即酶与抗体Fab’段结合比例为1:1,因此酶标抗体Fab’段绝大多数是单体,很少形成多聚体。在标记过程中,应用过量的活化HRP,还能避免非标记抗体Fab'段的存在。Fab'段的分子量与Fab段相似(50kD左右),所以酶标后Fab'亦较容易与未标记的Fab'分离。此标记方法多用于酶免疫分析研究,其步骤为:

①6mg HRP溶于1.0ml PBS(pH7.0)中。

②4mg Maleinmide 溶于0.5ml N, N二甲基酰胺(N,N-dimethylformamide)中。

③将上述两种液体充分混合,持续搅拌1h,30℃。

④离心取上清,经0.1mol/lPB(pH6.0)平衡的Sephadex G-25柱层析,收集含有蛋白部分的洗脱液,浓缩,制得活化HRP。

⑤每1.8mg活化HRP,加入已被还原的Fab'2mg,4℃20h持续搅拌。

⑥ Sephadex G-200/Sephacryl S-200分离酶标抗体Fab'片段,保存同前。

(三)酶标抗体的纯化

上述各种方法制备酶标抗体时,除产生酶标抗体外,还有未标记的抗体蛋白、游离酶、酶二聚体及偶联剂等。这些均可使酶标抗体的敏感性下降,故酶标抗体须经纯化后应用。现简介几种常用的纯化方法。

1.多聚体的分离实验中,不同的试剂形成的多聚体的数量各异,即使同样的实验药物和程序,在不同的时间制备的酶标抗体中,多聚体的数量亦不相同。多聚体较单体含酶量多,与组织的非特异吸附增强,使方法的敏感性下降,故用前必须除去多聚体。以凝胶过滤法分离多聚体的效果较好。

2.非标记抗体的分离 非标记抗体与标记抗体具有相同的免疫学特征,能竞争与组织特异抗原结合,而且亲和力较标记抗体强,优先与组织抗原结合。一般认为每个抗体连结1~2个酶分子,并不影响抗体的两个(Fab)抗原结合点,但因存在空间遮蔽现象,一个Fab段与组织特异性抗原结合。非标记抗体则不存在这种现象,两个Fab段均与抗原结合,因而亲合力较强。所以酶标抗体在应用前须用琼脂糖亲合层析等方法去除非标记抗体。

3.亲合层析 利用蛋白A(Protein A)/琼脂糖-刀豆素A/琼脂糖亲合层析柱能制得较纯的酶标抗体。因为蛋白A与抗体(标记和未标记)间有较强的亲合力,不与HRP结合。而刀豆素A与HRP(标记和游离)间的亲合力非常强,不与抗体结合。据此二者并用,能获得较纯的HRP酶标抗体。该方法省时,分离能力强(约为凝胶层析的600倍)。但有一定的局限性,因为蛋白A并非与所有种属的免疫球蛋白亲合力均较强,例:不能与羊的免疫球蛋白结合,所以难以用于纯化羊的酶标抗体。而刀豆素A与HRP的亲合力极强,甚至呈不可逆性结合,可使部分酶标抗体的活性丧失。

(四)染色原理及步骤

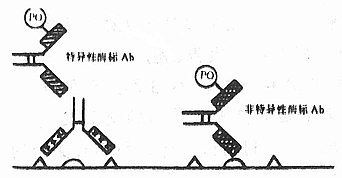

1.基本原理酶标抗体与荧光色素标记抗体的染色相同,亦分直接法和间接法。直接法是将酶直接标记在每一抗体上,间接法是将酶标记在第二抗体上,检测组织细胞内的特定抗原物质。间接法所用的第一抗体是对组织细胞内某种抗原的特异性抗体(80%~90%的抗血清系由家兔制得,而绝大数单克隆抗体系由小鼠制备);第二抗体则为第一抗体(家兔/小鼠的IgG)的抗体。所以,只要不同的第一抗体均来自同一种属,同一标记的第二抗体就能用来显示其不同特异性抗原的存在,这样可避免了直接法中标记每一种第一抗体的麻烦,并且提高了方法的敏感度。目前的ICC染色中,以间接法为常用,在此着重介绍间接法的染色程序。

2.染色程序

(1)切片准备:见第一章 。

①石蜡切片经二甲苯或Hemo-De脱蜡,下行酒精至水。②固定/无固定新鲜组织冰冻切片,室温干燥2h以上。

(2)未固定的新鲜组织切片,丙酮固定20~30min(fretrieval ),简而言之,即用蛋白酶处理,去除固定剂交联造成的空间遮蔽(室温),风干15~30min.;已固定的组织冰冻切片及石蜡切片,根据需要可进行组织抗原的激活。

(3)用蜡笔沿切片周围勾划一道屏障,以避免孵育液流失及孵育过程中切片干燥,同时也能节 省抗体用量,保持切片与抗体的充分接触,风干。石蜡切片(滴少量PBS,以防其干燥)直接进行步骤(6)。

(4)切片经PBS或其它缓冲液漂洗3次,每次2min,溶解除去冰冻切片上的OCT包埋剂。但应用ALP标记抗体时,禁用二甲胂酸钠缓冲液漂洗,因后者可使ALP失活。

(5)根据需要,用甲醇+0.3%H2O2处理切片15~30min(室温),封闭内源性过氧化酶的活性。应用ALP标记抗体时,此步可省略。

(6)PBS漂洗2min(共两次),移至0.05%Tween-20/PBS(或0.22~1%Triton X-100)中5min(室温)。Tween-20为一种表面活性剂,除具有清洁作用外,还可增加组织的通透性,有利于组织细胞内抗原的显示。

(7)4%BlockAce或0.1%~1%BSA湿盒内孵育15~25min(室温),然后;轻轻弃去孵育液(不冲洗);以阻断组织与抗体的非特异性结合,降低背景染色。

(8)根据需要,可用1/5~1/30正常来活兔/羊血清孵育15~20min(室温,以酶标抗体相同种属正常血清为宜,最好是同一动物免疫前的血清)。或者省略此步,而在稀释酶标抗体时,加入1%~2%的同一种属正常血清。

(9)轻轻弃去孵育液, 滴加含0.2%BSA/0.05 NaN3/PBS稀释的第一抗体(抗体用量:每张切片一般为50~80μl),湿盒内孵育1~2h(20~25℃);免疫电镜用标本,4℃过夜。

(10)PBS充分冲洗(3次×2min),以去除切片上非特异吸附的抗体。应用不同的第一抗体或同时进行对照标本染色时,需分别冲洗,以防相互污染。

(11)经0.05%Tween-20/PBs2min后,滴加含0.2%BSA/1%正常血清/PBS稀释的HRP酶标记的第二抗体,湿盒内孵育45~60min(20~25℃)。

(12)PBS漂洗(3次×2min),此处不需分别漂洗,因所有切片均系同一酶标抗体孵育。

(13)未固定或固定较弱的冰冻切片,此处可轻微固定。首先将切片从PBS移至TBS中3~5min,去除PBS,以防其中的磷酸与后面使用的固定液中的CaCl2形成磷酸钙而沉淀后,然后用Baker氏固定液固定5min(室温)此时轻微固定,既不影响抗原抗体结合,又较有利于保存第一抗体孵育前的组织抗原,尤其适用于单克隆抗体的ICC染色。

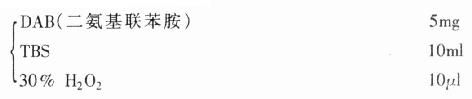

(14)呈色:HRP标记抗体的呈色液为0.01%~0.1%H2O2 0.01%~0.05% DAB 0.05~0.1mol/L Tris –HCl(pH7.4)。切片经PBS或Tris-HCl液漂洗后,置上述呈色液内10~15min(室温、暗处),亦可镜下控制显色速度。终产物为棕褐色沉淀。用于电镜观察的标本,呈色3~5min即可,防止DAB终产物向周围扩散,影响超微结构定位。另外,显色液应于用前新鲜配制,避免DAB本身氧化变质。新配制的DAB为无色透明液体。若DAB液已氧化变为紫红色,应换新药重新配制。

(15)将切片置流水中(仅光镜观察)或PBS(电镜标本)内,终止呈色反应。

(16)未固定的冰冻切片,可用1%戊二醛-PBS液加强固定5~10min(室温),流水冲洗。

(17)细胞核轻度染色,以甲基绿和苏木精为常用。前者细胞核呈绿色,与HRP/ALP等终产物对比度尤佳,但不适于微波照射的标本。苏木精是组织学、病理学研究中普遍应用的核染色方法,与HRP、ALP的终产物对比度比较好。

(18)DAB呈色的标本,可以系列酒精脱水、Hemo-De透明、DPX封固。其它物质呈色的标本,在有机溶剂中沉淀物易溶解,褪色,所以用水溶性封固剂如明胶甘油等封固,次日,于盖玻片周围涂少许女士用指甲油,可使切片保存时间更长。

(19)镜检、观察记录同一般形态学研究。

(20)免疫电镜用标本,经OSO4后固定,按电镜标本要求处理(参见本书第七章 )。亦可OSO4固定,喷碳(Carbon Coating),利用扫描电镜观察抗原的存在部位。

3.酶标抗体及发色剂的选择

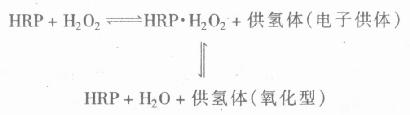

HRP特异底物为H2O2,在分解H2O2过程中,与H2O2形成复合物,无电子供体存在时,反应不再进行,当电子供体存在时,迅速生成水,酶被还原,电子供体被氧化环化,形成苯乙胼聚合体(图4-2)。在酶反应部位,形成不溶性棕褐色沉淀,与组织对比清晰。

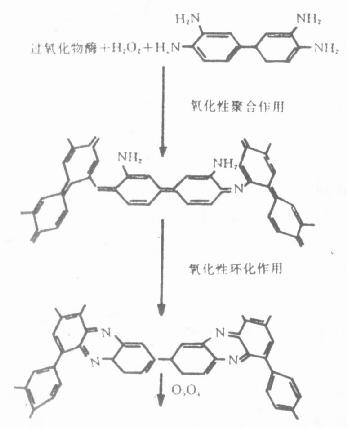

图4-2 DAB反应产物形成过程

HRP催化的酶促反应第一步是特异性的—酶催化底物H2O2,其余反应是非特异的,可用各种电子供体介导,所以选用不同的电子供体,可使终产物呈不同颜色,例如:CN(4—Chloro—1– N aphthol)为蓝黑色,TMB(Tetramethyl—Benzidine )为深蓝色,AEC(3—amino—9– ethyl--carbazole)为红色。市售试剂盒所配显色液以AEC居多,室温下较稳定,但不能进行脱水等处理,且时间长易褪色。DAB是广泛应用的电子供体之一,较敏感,切片可脱水透明、半永久保存,且终产物具有嗜饿性,经O2O4处理,电子密度增加,适于电镜下确定抗原的存在部位。但是DAB被认为可能具有致癌性,所以应尽量减少吸入和接触次数,最好将DAB制成10倍贮存液,分装于-20℃保存,应用时稀释、过滤。与DAB比较,CN敏感性略差,但因其终产物较局限,很少弥散,光镜观察较为适合。

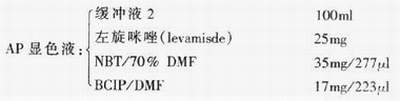

(2)ALP,是以As-Mx为底物,FB/FR为发色团,生成蓝色/红色不溶性沉淀。ALP标记抗体主要用于内源性过氧化酶含量较高的血细胞、淋巴细胞等的ICC染色。显色液内加入终浓度为2~4mmol/l的levamisole, 大多数内源性ALP活性可被抑制。通常左旋咪唑(levamisole)以每毫升60~120mmol/L浓度的贮存液-20℃冰箱保存。应用时稀释30倍。为避免反复称取,试剂吸水,As-Mx、FR、FB试剂均应小量分装后-20℃冰箱保存,左旋咪唑能抑制内源性碱性磷酸酶活性。例如:以每次所用显色液30ml计算,分装As-Mx 5~7mg/支、Fr8mg./支、FB7mg/支,每次使用一支,用前稀释30倍,过滤显色。FR、FB等在光照射条件下易引起沉淀,故显色反应在暗处进行。

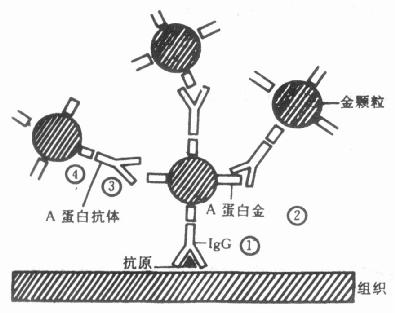

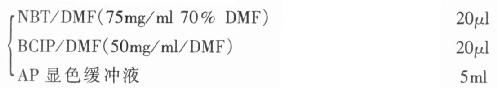

(3)GOD,是以葡萄糖为底物的酶,其显色方法为β-D-葡萄糖67mg、NBT6.7mg、PMS(Phenazine Methylsulfate)0.167mg,0.05mol/L PB(pH8.3)10.0ml,37℃孵育1h。生成蓝色不溶性沉淀。该终产物不溶于有机溶剂,切片可脱水透明,长期保存。但GOD的敏感度较HRP和ALP为低,电子供体少,应用较局限,主要用于两种酶的放大技术,能提高方法和敏感性和特异性。即用GOD和HRP分别标记第二、第三抗体(例第一抗体为小鼠单克隆抗体、第二抗体为GOD标记的兔抗鼠IgG,第三抗体则为HRP标记的羊抗兔IgG),ICC染色,以葡萄糖-DAB作显色剂。基本原理如(图4-3)。在这里HRP是作为第二酶系统,利用葡萄糖氧化时生成的H2O2作底物,催化酶促反应,不受内源性过氧化酶的影响。而且GOD和HRP所标记的抗体是结合在同一抗原位置,所以能良好地显示组织抗原的存在。其主要染色步骤为:

①切片经第一抗的孵育;②漂洗,GOD标记的第二抗体孵育40~60min(室温);③漂洗,HRP标记的第三抗体孵育30~45min(室温);④漂洗,显色、脱水透明观察同前。

图4-3 两步酶催化反应原理

二、非标记抗体酶法

由于酶标抗体存在一些缺点,例如①酶与抗体间的共价连结可损害部分抗体和酶的活性;②抗血清中的非特异性抗体被酶标记后,与组织成分结合,可致背景染色等。为此Sternberger等在酶标法的基础上,发展了非标记抗体酶法。包括酶桥法(Enzyme Bridge Method)和过氧化物酶抗过氧化物酶法(PeroxidaseAntiperoxidase Method, PAP法)。现分述如下。

(一)酶桥法

1.基本原理首先用酶免疫动物,制备效价高、特异性强的抗酶抗体,然后使用第二抗体作桥,将抗酶抗体连结在与组织抗原结合的第一抗体上,再将酶结合在抗酶抗体,经呈色显示抗原的分布。在此过程中,任何抗体均未被酶标记,酶是通过免疫学原理与抗酶抗体结合,避免了共价连结对抗体和酶活性的损害,提高方法的敏感性,且能节 省第一抗体的用量。

2.染色步骤 主要程序如图4-4

图4-4 酶桥法主要染色步骤

(1)切片准备及第一抗体孵育前处理同间接法,第一抗体(假设来自种属A)孵育24h(4℃)。第一抗体的稀释度可高些,使抗体的两个Fab段均与组织抗原结合,较牢固,漂洗时不易丢失。

(2)切片与第二抗体(也称桥抗体,抗种属a IgG抗体)孵育1~1.5h(室温)。应用过量的桥抗体能保证一个Fab段与第一抗体结合,另一个Fab段游离。

(3)切片与抗酶抗体(来自种属A)孵育1~1.5h(室温)。因抗酶抗体和第一抗体均系种属a IgG,具有相同的抗原性 ,所以 桥抗体游离的Fab能与抗酶抗体结合,起到桥的作用,将抗酶抗体连结在与组织抗原结合的第一抗体上。

(4)切片与酶(HRp70~100μg/ml,PBS溶解)孵育0.5h(室温),酶与抗酶抗体结合。

(5)显色等与酶标抗体法相同。

酶桥法克服了酶标抗体法的缺点,较好地保护了抗体和酶活性。但仍有其不足:①在酶抗体血清中,含有低亲合力和高亲合力两类抗体,它们作为抗原与桥抗体结合,主要依赖于桥抗体对它的亲合力,而与其本身对酶的亲合力无关,故二者均可被连结在桥抗体上。低亲合力的抗酶抗体与酶结合较弱,漂洗时易解离,使大部分酶(70%左右)丢失,降低了方法的敏感性。②第三步所用的抗酶抗体血清中,亦含有非特异性抗体,其抗原性与抗酶抗体相同,所以能与桥抗体结合,但不能与酶结合,影响组织抗原的显示。为此70年代初,Sternberger(1970)又建立了PAP法,并加以改良,现为ICC研究中常用的方法之一。

(二)PAP法

1.PAP的制备及特征 PAP复合物是离体制备的HRP抗HRP复合物,它的制备方法较多,现简介其中之一。

(1)制备抗HRP血清:健康雄性家兔(2.0kg以上),可先于足跖皮下注射灭活的卡介苗(共10mg),2周后重复1次,刺激机体免疫系统功能,1周后于背部脊柱两旁皮内多点注射1.0ml乳剂[(福氏完全佐剂,含HRP3.3mg(RZ=3.0)];间隔2周第2次注射,背部注入含HRP3.3mg的不完全福氏佐剂1.0mg;再间隔2周,第3次注射,2mgHRP(溶于2ml生理盐水中),分别于前后小腿皮下和背部肌肉内多点注射,1周后采静脉血,检查效价。再隔1周第4次加强注射(条件同第3次),一周后检查抗体效价,琼脂糖扩散法(HRP0.1mg/ml)为1:128以上时,颈动脉取血,制备血清低温保存备用。

(2)制备PAP复合物:离体条件下,使兔抗HRP抗体与HRP形成可溶性复合物。在制备抗HRP血清时,HRP的纯度要高(RZ≥3),而制备PAP复合物时,HRP的质量要求不高,甚至可用酶的粗制品。

【步骤】

①取10.50ml抗HRP血清,加7.60ml含7.6mgHRP(1.0mg/ml)的水溶液。

②混匀,室温1h后,离心16000g 4℃15min。

③0.9% NaCl(冷盐水)溶解沉淀,离心16000g 4℃15min,重复4次。

④加15.3ml HRP水溶液(含HRP30.64mg),室温,持续搅拌。

⑤用1N HCl及0.1N HCl调pH至2.3,沉淀物全部溶解变清,立即用1N 及0.1n NaOH调pH至7.2。

⑥慢慢加等体积的饱和硫酸铵,置0℃45min。

⑦离心35000g 0℃15min,沉淀用50%硫酸铵漂洗两次。

⑧用10.50ml水溶解沉淀,对透析液(48.6g NaCl, 1.5N NaOOCCH3 30ml, 3N(NH4)2SO430ml, 水5.94L)透析,4℃离心,收集上清,加透析液使体积至10.50ml,分装低温保存。

【质量鉴定】

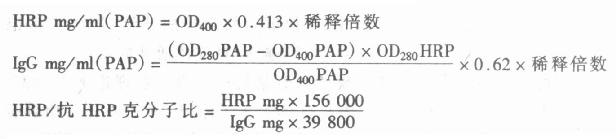

制备的PAP复合物应检测酶和抗体的含量,以鉴定PAP复合物的质量。常用分光光度计检测PAP的复合物在280nm(IgG的最大吸收波长)和400nm(HRP的最大吸收波长)的光密度值(OD值),按下式计算IgG和HRP的含量:

一般HRP/抗HRP的克分子比达1.9时,可分装冷藏于-85℃冰箱,据报告如此冷藏的PAP复合物可保留14年之久,活性无改变。但稀释后的PAP复合物不稳定,4℃可保存2~3周。最好临用前配制。

【PAP复合物的特征】

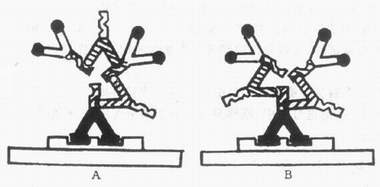

PAP复合物的形成不同于其它抗原抗体反应,在抗原稍过量时,所有的抗HRP抗体均参与形成可溶性PAP复合物,仅残留少许游离的HRP,而大多数抗原抗体反应需要抗原绝对过量才能形成可溶性复合物。PAP复合物的形状相当稳定,不受抗原量的影响,无论最初加入的抗原抗体过量与否,最终形成的PAP复合物其HRP/抗HRP之比绝大部分为3:2。应用离心沉降、液相扩散等方法分析表明:PAP复合物沉降系数为11.5s,分子量为400~430kD,由此可推算出酶与抗体之比为3:2,即每个PAP生命物由3个HRP分子和2个抗HRP抗体组成,呈五角形结构,3个角为HRP,另两个角为抗HRP抗体。采用H2O2-DAB染色,电镜下已经观察到PAP复合物五角形环状结构,直径平均21nm 。这种结构异常稳定。据报告PAP复合物的抗HRP抗体与HRP结合常数为108,在此可溶性复合物中,即使存在少量游离HRP,亦不影响其稳定性。

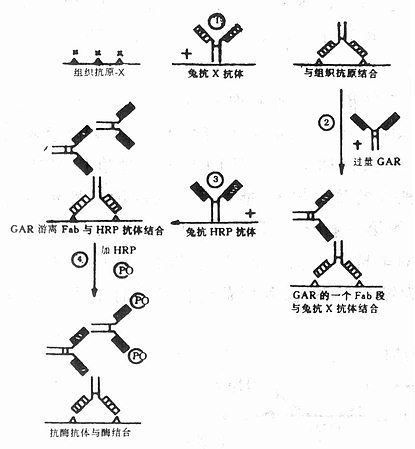

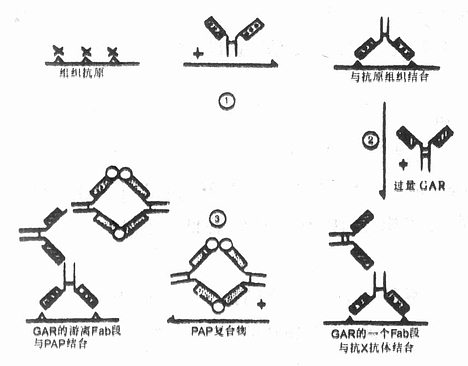

2.PAP染色原理及步骤

(1)原理:与酶桥法相似,都是借助桥抗体将酶连结在与组织抗原结合的第一抗体上,所不同的是PAP法将酶桥法的步骤3、4合并为1,用PAP复合物代替,即第三步用PAP复合物孵育切片,故称PAP法。PAP复合物中的抗HRP抗体和第一抗体为相同种属动物的IgG,所以桥抗体能够作为“桥”将PAP复合物连结在第一抗体上。

(2)染色步骤:主要步骤与酶桥法相似,如图4-5。

①切片准备及第一抗体孵育前处理同间接法;切片与特异性第一抗体孵育同酶桥法。

②用过量的桥抗体孵育,作用同酶桥法。

图4-5 PAP法主要染色步骤

③用离体制得的PAP复合物(1:30~300稀释)孵育1~1.5h(室温),使其被桥抗体连结在第一抗体上。亦可用ALP抗ALP复合物代替。

④显色观察等同间接法。

3.PAP法的评价PAP法应用比较广泛,特别是近几年,PAP、ABC等试剂盒商品化,在科研和临床病理诊断等中有着广阔的前景。其主要特征和注意事项如下:

(1)抗体活性高:非标记抗体酶法最大限度地保存了抗体活性,因为在所有的反应过程中,任何抗体均未被酶连结,避免了标记过程(共价键连结)对抗体活性的损害。

(2)灵敏度高:灵敏度是指ICC方法所能发现最少数量抗原而言。从理论上讲,PAP法应该较间接法敏感2倍以上,因为酶标抗体法中,酶与抗体为1:1标记,而PAP复合物含有3个HRP分子。假设一个第一抗体同一个酶标抗体/PAP复合物结合,则被连结于抗原部位的酶分子数量不同,所以PAP法应较敏感。我们知道组织切片抗原的含量是未知的,所以不能直接在切片上检测方法的敏感度;但可以假设相邻切片抗原浓度相对恒定,采用相邻切片染色,以产生特异性染色所用的第一抗体最低浓度作为方法的敏感度,用信噪比(Signal/moise,S/N)表示。据此,Sternberger(1979)认为PAP法较间接法敏感20~25倍,可进一步稀释第一抗体,以节 省其用量。但实际上PAP法与间接法之间的差异并非如此明显。笔者在实验中注意到,PAP显示阳性的抗原,相同的稀释倍数的第一抗体在间接法中亦呈阳性反应,而时间阴性时,PAP法亦为阴性。其原因尚不清楚,可能与桥抗体和第一抗体结合时,“剩余”(游离)的Fab段少,PAP复合物被连结的相应减少有关。另外,PAP复合物分子量较大(400KD),冰冻切片时,对组织穿透性远不如酶标抗体(分子量90~180kDa),所以不适于免疫电镜的标本制作。

(3)背景染色低:在酶标抗体法中,被标记的非特异性抗体可与组织成分结合,造成背景染色(图4-6)。从理论上讲,在非标记抗体法,连结抗体中,即使存着非特异性抗体,因其不是抗第一抗体种属IgG的特异性抗体,故亦不能与抗HRP抗体结合,不能把PAP复合物连结在此非特异性抗体上(图4-7)。当然,PAP复合物内也可能存在些非抗HRP的抗体,假如这部分抗体能够与桥抗体及组织成分结合,但因其不是抗HRP的抗体,故不能与HRP结合,无酶活性。因此说桥抗体的引入,使ICC的特异性得到了双重放大,S/N增大。但也有人认为,过量的桥抗体及PAP复合物等均易与Fc受体结合,致使背景染色增强。实验表明:合适的切片准备、恰当地应用封闭性阻断剂、正常血清以阻断非特异性结合,加之适当地选择抗体稀释度和抑制内源性酶活性,PAP法和间接法二者的背景均相当低。

图4-6 间接酶标抗体法

背景染色增高原因

图4-7 PAP法降低背景的原理

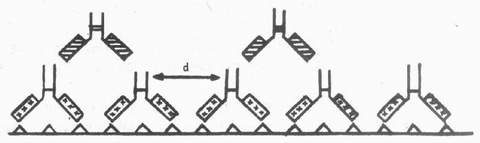

(4)假阴性及其处理:应用PAP法显示抗原含理较多的组织或冰冻切片组织抗原保持良好的标本时,可导致阴性结果,这种现象称为假阴性。Vandesand发现:应用PAP法显示大鼠视上核和室旁核内加压素神经细胞分布时,第一抗体(1:200)染色,加压素含有细胞呈强性。如果取材前24~48h,脑室内注射秋水仙素,阻断轴突运输以增加视上核和视旁核加压素含量,同时组织标本经脱水、透明、再水化等处理以增加抗体的通透性,同样稀释度染色,结果却阴性。进一步实验发现:增加抗体的稀释度,开始出现阳性染色,稀释至1:1500时,染色最强,继续增加抗体稀释度,染色强度则下降。Bigbee(1977)认为假阴性是第一抗体用量过高与组织抗原结合过多,使相邻两个伉体的Fc段间的距离(d)恰好是连结抗体的两个Fab段与之结合的长度,于是连结抗体不存在游离Fab段,仅剩无活性的Fc段,所以不能将PAP复合物连结在与组织抗原结合的第一抗体上,结果阴性(图4-8)。因此,借助PAP法研究组织抗原分布,特别是新鲜组织冰冻切片组织抗原保存较好时,第一抗体尽量用高稀释度,避免假阴性。石蜡切片很少发生这种现象,所以PAP法在石蜡切片的ICC观察中更为常用。

图4-8 示假阴性:组织切片上结合过多的第一抗体,两抗体间的距离d 恰好适于桥抗体的两个Fab段与之结合,无PAP复合物结合的位置

(5)桥抗体:也称连结抗体,它的两个Fab段具有相同的结构、性质及与抗原结合的能力。因此,当第一抗体和PAP复合物中抗HRP抗体来自同一种属动物时,桥抗体能同时与上述两种抗体结合,起到桥的作用。为了确保桥抗体的两个Fab段之一与第一抗体结合、另一个与抗HRP抗体结合,桥抗体需用高浓度。另外,在非标记抗体酶法中可用葡萄球菌蛋白A(SPA)代替桥抗体,进行ICC染色。SPA不受种属限制,应用范围广。

(6)PAP复合物:在PAP法及酶桥法中,特别强调第一抗体和抗HRP抗体必须来自同一种属,桥抗体才能发挥桥的作用,将其连结在一起;但一些研究表明:第一抗体和抗HRP抗体来自不同种属,连结抗体仍可作为桥,将二者连在一起。例如Erlandsen发现豚鼠IgG作为第一抗体,可用羊抗兔IgG、兔PAP复合物显示之一。Grzanna(1982)根据这一报告,利用豚鼠抗DBH血清作第一抗体,羊抗兔IgG为桥抗体,12例兔血清制得的PAP复合物中,仅3例染色较佳。这种第一抗体和PAP复合物来自不同种属获得的阳性结果主要依赖于种属间的交叉反应。多数实验表明:抗体和种属交叉反应是有限的,也是不完全的。故利用桥抗体进行ICC染色时,仍以第一抗体和抗酶抗体来自同一种属为宜。

第三节 结果分析

ICC染色结果判断与其它组织化学相似,应在熟悉所应用方法、抗体的优点和局限性的基础上,避免主观意识,进行客观判断。一般认为在严格操作、控制染色的条件,选择特异性抗体等条件下,所得结果是阳性时才有积极意义。而阴性时,不一定意味着该物质或抗原不存在,即不能排除实验过程所致的抗原丢失或抗体选择不当等引起人工假象。另外根据ICC染色强弱做半定量分析时,必须是同时固定、相同的组织块、相邻/同一切片,在严格控制抗体用量和显色时间等条件下,进行图象测定,否则无法相互比较。镜检时,首先从对照标本开始,判断固定是否合适、非特异性着色强弱等再从低倍至高倍顺序观察实验标本,预期阳性部位是否被染色,不该含此类物质的部位是否阴性等。一般认为,切片边缘的较强染色,属于非特异性着色,所以应避免作为阳性结果的依据。同时应结合对照实验、鉴别假阳性,以便做出正确判断。

一、对照实验

1.常用的吸收实验分固相吸收和液相吸收两种(见本书第一章 ),对于不能形成沉淀,难以用离心沉降法分离的一些小分子多肽类抗原,以固相吸收为佳。一般市售抗体均经特异性检测,所以应用购买抗体时可省略此步。

2.交叉实验 我们知道,引起机体免疫应答反应的并非是免疫原整个分子,而是其中的一部份—抗原决定簇。每个抗原可能有不同的抗原决定簇,不同的抗原亦可能有类似的抗原决定簇,因此一种抗血清可能与几种抗原结合。所以同时最好亦用结构相近的抗原做吸收实验,以避免抗原间的交叉反应。

3.替代实验 用制备第一抗体相同种属的正常血清(1/10或相同IgG浓度)替代第一抗体或用第二抗体相同种属的正常血清替代酶标抗体/桥抗体或省略其中任何一种免疫试剂或酶等,以PBS代替之,分别孵育切片,结果均应为阴性。

4.置换实验 应用无关的特异性抗体代替第一抗体,孵育切片,结果应阴性。如果同时进行几种特异性抗体的ICC染色时,彼此之间即为此类对照。例如,无关的数种抗体,均在相同部位出现类似阳性结果时,非特异性着色的可能性较大,应慎重判断。

5.阳性对照 不具有ICC染色经验者,从事此项工作时,最好同时染色已知阳性标本,以排除操作过程失误所致的染色阴性。阳性标本切片最好冰冻保存备用。

另外,在观察新的组织抗原时,最好同时比较不同的固定的组织标本、冰冻切处及石蜡切片的ICC染色,选择最佳条件,以期得到良好的实验结果。

二、假阳性及其处理

组织成分与各种染色试剂及抗血清之间的非特异性结合称假阳性,其主要原因和处理方法如下:

1.组织细胞内色素 与DAB沉淀物颜色类似的色素,例如黑质内的神经黑色素,不易与反应产物区别开来。可用其它电子供体或免疫荧光技术鉴别之,亦可改用ALP代替HRP,进行染色。

2.假过氧化物酶活性RBC内的血红素辅基有类过氧化物酶活性,当组织内存在红细胞时,即使不加过氧化酶,亦可出现阳性染色。用甲醇-0.3%H2O2孵育标本15~20min(室温),能抑制这种假阳性。甲醇可以使血红素蛋白中的(亚铁)血红素游离,后者被H2O2破坏,从而抑制类过氧化物酶的活性。一般认为,RBC的染色容易同其它组织细胞区别,且动物实验还可通过灌注冲洗组织内的RBC,所以此步往往被省略。

3.内源性过氧化物酶活性粒细胞、巨噬细胞等存在内源性过氧化物酶,能够与DAB-H2O2反应,导致假阳性,所以含此类细胞较丰富的脾脏、肝脏、骨髓等组织,ICC染色时,最好做内源性酶阻断。适当的固定、经酸酒精孵育15~20min,或1%乙酸-甲醇硝基铁氰化物处理,冰冻切片可用苯肼孵育15~20min,均能不同程度地抑制内源性酶的活性。近年Li(1987)报告,应用0.1%NaN3 0.3%-- H2O2孵10~15min(室温)能较好地抑制内源性过氧化物酶的活性,冰冻切片效果尤佳。嗜酸性粒细胞内源性过氧化物酶活性较强,上述各种处理后,仍残留部分活性,此种情况,在DAB-H2O2显色液中加入终浓度为0.05NaN3,基本上可达到完全阻断的作用。但是,各种封闭内源性(假)过氧化物酶方法均不同程度地破坏组织的抗原性,所以在不影响反应结果判断或能够同内源性酶的反应所致的假阳性区别时,尽量避免此类处理或改用ALP代替HRP进行ICC染色,也可以在用第一抗体与抗原反应结合后,再进行消除内源酶的处理。

4.游离醛基醛类固定的组织切片上,可能存在些游离醛基,后者能与蛋白质(含IgG)间非特异性结合,导致假阳性,用白蛋白或封闭性阻断等预先孵育切片,可封闭之。

5.疏水键和离子键免疫球蛋白可通过疏水键或离子键与组织中的碱性蛋白或Fc受体(冰冻切片Fc受体保存尤佳)非特异性结合。用正常血清(制备第二抗体种属的血清为首选),于第一抗体前孵育切片,可消除之。“4”和“5”重叠应用,更有利于降低背景染色。

6.天然抗体及不纯抗体 天然抗体是指因动物自然感染等原因血清中存在的部分抗体:不纯抗体是指在制备血清时,所用的抗原不纯,获得的抗体含有杂质抗体。当天然抗体或不纯抗体与组织成分结合时,可引起非特异性染色。上述二者的含量均较低,增加第一抗体的稀释度,可以降低其非特异性染色。

7.载体蛋白抗体 制备小分子多肽(分子量小于4kD)的抗体时,需借助载体蛋白,使小分子多肽获得免疫原性,刺激动物产生特异性抗体。因载体本身具有抗原性,故动物同时也产生抗载体蛋白抗体,与组织蛋白结合后,引起背景染色。用固相吸收技术,能将载体蛋白抗体除去。一般市售抗体,均经特异性检测,所以“6”和“7”可不必考虑。

三、抗体有关事项

1.血清特异性检测为了发现新的物质或其它方法未能显示的物质、而又无相应抗体可购买时,往往需要自己制备抗血清。制备时应检测抗血清的特异性。常用的方法有:

(1)放射免疫分析(RIA)、免疫扩散或电泳及ICC法:在制备抗血清的过程中 ,用RIA和免疫电泳等方法检测抗血清的效价是不可少的。一般认为,RIA和免疫电泳的最佳稀释度较高。ICC染色时,应从其1%的稀释度试用之较合适。在制备ICC用抗血清时,最好在应用RIA和免疫电泳法的同时结合ICC染色,以鉴定抗血清的质量(制备单克隆抗体时,仅用ICC染色筛选特异克隆即可)。因为免疫过程中,各个时期抗血清效价不同的,例如给动物免疫催产素,7周时血清ICC染色较好,RIA不佳;在10~12周期间,RIA效价升高,但ICC染色较差。因此制备ICC用抗血清时,应在ICC染色效价最佳时,收集抗血清。

(2)系列稀释第一抗体法:在一定稀释度时,抗体的特异性结合最强;继续增加抗体的稀释度,特异性反应将随之减弱至消失。因此采用系列稀释第一抗体的方法,能够验证抗血清的特异性。

2.抗体的选择原则上应选择在较高稀释度时染色较佳而背景较低、结果稳定、重复再现良好的抗体。目前供ICC研究用的抗种类繁多,制造商如林,不同的厂家的相同抗体,其价格、包装及抗体的最佳工作浓度,差异较大。所以选购时,应多听取有经验者的建议,参考文献报告,并且自己应多查找不同厂家的抗体商品目录,恰当地选购自己所需的抗体。

3.抗体最佳稀释度的检测抗原抗体反应要求一定比例,过量或不足,均不能达到预期的结果,所以ICC染色时,应进行抗体最佳稀释度的检测。市售抗体所附说明书均标有工作液浓度,但实际上,厂商常常给较低的稀释倍数,因此应用时,可将所给工作液浓度稀释数倍至数百倍再进行系列染色,选择其中特异性染色最强、背景着色最低的释释度作日常ICC染色浓度。在抗体来源不明、又无任何可供参考依据时,则可从原液至数倍稀释试用。另外,酶标抗体/连结抗体和PAP复合物等也需要确定最佳工作液浓度。一般认为酶标抗体可用稍离浓度,例如HRP标记抗体为1:80~160、ALP标记抗体为1:50~100染色较理想。PAP法染色时,连结抗体稀释1:50、PAP复合物用1:50~200染色较合适。

4.抗体的保存为确保ICC染色结果稳定、再现性良好,应避免抗体反复冻融所致的效价降低。第一抗体分装、冷冻保存为佳,其最小包装可为每次用量或2周内用量。例如某抗体的工作液浓度1:1000~2000,每次染色需抗体量为1~4ml时,则所需原液为1~2μl。将原液分装成几微升难度较大,所以先将原液稀释为1:10~100,每支离心管内10~100μl保存,应用前稀释至工作液浓度。后者不宜冰冻,4℃可保存2~3周,原液和1:10~100的抗体在-80℃可保存数年而染色结果不变。单克隆抗体为培养液上清或腹水时,应4℃保存,应早应用。酶标抗体和PAP复合物原液4℃保存1年左右,免疫活性和酶活性不发生改变,大量制备的酶标抗体/PAP复合物最好分装后于-80℃或-20℃保存。所分装的抗体,应注明名称,稀释度、量及日期等,同时应在笔记本详细记录。ICC研究所用的任何抗体及酶,均应严格记录,妥善管理,才能保证实验成功。

四、单克隆抗体

在单克隆抗体问世前,ICC染色中通常所用的抗血清均为多克隆抗体,即抗血清含有多少B淋巴细胞株所分泌的抗体,这些抗体的性质不完全相同,不同的抗血清之间可能有交叉反应,使ICC染色受到一定限制。近年,单克隆抗体的引入,特别是市售单克隆抗体和种类和数量的迅猛发展,及各实验者比较容易制备自己所需的单克隆抗体,为ICC染色在特殊抗原定位、生物活性检测、肿瘤标记识别中,开辟了更广阔的前景。

1.单克隆抗体的制备(Oi,TV, 1980)(详见第一章 )。

2.单克隆抗体的特点

(1)酶标抗体:自己制备或市售商的单克隆抗体,绝大部分为小鼠IgG、Kappa型,所以酶标抗体选择抗小鼠IgG的多价抗体,进行ICC染色比较稳妥。

(2)特异性:专一性强:单克隆抗体是由同一细胞株分泌的,性质均一,且有相同的亲合力,识别同一抗原决定簇。这在研究某些类似物质的局部定位、分型、生物活性检测及肿瘤诊断等方面有重要意义。但同时也应注意,不同抗原的相同抗原决定簇有被识别的可能,所以应结合其它方法,判断其结果。

(3)不需纯化抗原:多克隆抗血清在制备时,要求抗原相当纯。而制备单克隆抗体时,不需纯化抗原。一些不能纯化的组织(游离)细胞可直接免疫,经克隆化,筛选所需细胞株,避免了纯化抗原的麻烦,这在研究人类各种疾病等有重要价值。

(4)工作液浓度:不同的单克隆抗体效价各异,所以ICC染色时需检测最佳稀释倍数,大量培养纯化的抗体可用更高的稀释倍数。

(5)切片选择:单克隆抗体仅识别抗原物质的某一抗原决定簇,所以以新鲜组织的冰冻切片为首选。因为在固定过程中,可能使抗原物质发生某些改变,致使其与单克隆抗体反应的抗原决定簇丢失,故拟用石蜡切片固定组织冰冻切片。ICC染色时,在制备单克隆抗体过程中,应该用同样标本和方法筛选所需细胞株,才能确保染色成功。

(6)特异性检测:单克隆 抗体的特异性强,性质均一,没有必要进行RIA分析和吸收实验等。自己制备的单克隆抗体,其特异性检测最佳方法为相同组织提取物质进行免疫电泳,确定抗原的分子量等。

(7)发现新物质:在制备肿瘤或其它组织细胞单克隆抗体时,往往有各种各样的抗原特异性杂交瘤细胞株产生,在筛选过程中,能够发现一些新的杂交瘤株,经培养制备相应的抗体,用于一些新领域的研究。

五、增加染色强度方法

通常染色、着色较弱时,应想办法改进标本的处理的抗原的保存,提高抗体的穿透力,再重新染色。但有时组织本身抗原含量较少或标本难得(如手术材料),可尝试下述方法以提高染色强度,确保染色成功。

1.重复显色一般认为,对ALP标记抗体,延长显色时间其反应可增强。但在同一染色液中延长显色时间,往往容易产生沉淀,出现终产物弥散现象。所以重新配制显色液继续呈色,第二孵育时间可缩短至4~5min,能提高部分染色强度。

HRP标记时,重复呈色无明显增强效应。通常在显色液中加入0.01mol/l Imidazole 或改用酸性缓冲液(pH5.5~6.0),可提高染色强度;亦可在DAB反应后,1%OSO4浸泡固定5~15min,继之0.4%亚铁氰化钾/0.1N HCl液处理5min,DAB终产物呈黑色,与背景的对比度较佳。另外,在间接法显色较弱时,亦可试用PAP法、ABC法等,探索较合适的染色方法。

2.重复第一抗体在漂洗过程中,结合力弱的抗体易离解丢失,重复应用第一抗体有利于抗体与组织抗原结合,增加抗体数量,提高染色强度(Noorden 1983)。切片经第一抗体孵育后,漂洗,再孵育第一抗体(此时第一抗体可稀释较原工作浓度1至数倍)2~4h,然后经酶标抗体孵育,呈色观察同前。所用抗体为多克隆血清时,提高第一抗体的稀释度,重复孵育2~3次,可得到一定效果。单克隆抗体,经第一抗体—酶标抗体—第一抗体—酶标抗体,也能增加染色强度。

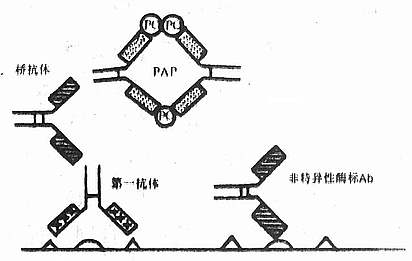

3.双桥PAP法(Vacca 1982) 基本操作与单桥法相似,所不同的是切片经单桥PAP复合物孵育后,漂洗,再孵育桥抗体和PAP复合物(均可稀释1倍),即切片经两次桥抗体、两次PAP孵育—双桥法(Double bridged technique)。据报告,第一抗体用较高稀释度(例单桥法两倍),也能获得与双桥法相近的染色效果。

理论上讲,双桥法是ICC染色中较为敏感的方法,它较单桥法灵敏20~50倍,能够增加抗原的显示数量(25%)和反应终产物的大小。这在研究胚胎发育过程中一些抗原含量较低的组织时,具有一定的应用价值。双桥法可能是通过下列途径提高其敏感性的:①重复的桥抗体与PAP复合物中的抗HRP抗体的未饱和抗原位置结合,再连结另外的PAP复合物,在抗原部位抗体间彼此结合形成较大的抗原抗体复合物,具有多个酶分子(图4-9A),使反应增强。这可能是双桥法敏感性增高的主要机制;②重复的桥抗体与第一抗体未饱和的抗原位置结合,使第一抗体上结合较多的桥抗体及PAP复合物(图4-9B)。但PAP复合物较大,应设法提高其穿透性,达到增加染色强度的目的。

图4-9 双桥PAP法的两种放大原理

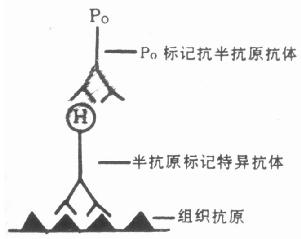

4.半抗原夹层法(Hapten Sandwich Method) 首先用半抗原(FITC等)标记的第一抗体与组织抗原结合,继之用HRP(或ALP)标记的抗FITC抗体与组织抗原结合的FITC的反应,呈色后观察抗原存在部位。FITC为一种荧光色素,荧光显微镜下呈亮绿色荧光,所以也可以同时观察免疫荧光染色结果。FITC特异荧光褪色后,其抗原性仍不丢失,从这种角度讲,荧光抗体法的切片亦能半永久保存。该法较一般间接法敏感性高,最大优点是不管第一抗体来自何种属,只要与FITC连结,均可被同一酶标记的抗FITC抗体识别。避免了准备不同种属的酶标抗体的麻烦,而且FITC标记抗体技术成熟、稳定,商品种类多,容易购买,实验者不妨一试。

第四节 ICC的几种特殊应用

近年 ICC技术在下述方面的应用,令人注目,有着广阔的前景。现介绍如下:

一、ICC在铺片中应用

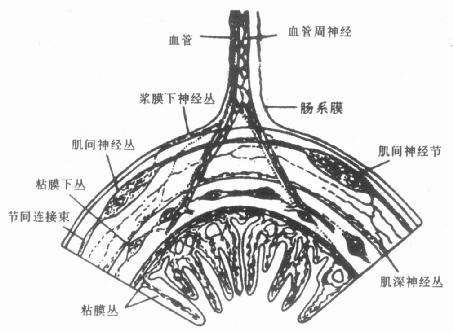

铺片(Whole Mount Stretch Preparation) 是研究神经分布应用较早、较广的方法。19世纪末,Dogiel和Cajal等利用铺片技术,结合镀银及甲基蓝染色,观察肠道神经丛模式、神经元种类及其相关联的间质细胞。近年来,人们进一步认识到全层铺片技术的优点:例如①不必采用连续切片和三维重建技术,可以直接观察神经元间质细胞的三维结构;②能观察较大区域,在研究显微外科手术后神经分布模式和数量改变中有较好的应用价值;③操作简单,能在较短时间内制作大量标本等。所以,铺片技术在ICC染色中得到广泛的采用(Zhou等1992)

铺片ICC染色方法与切片基本相同,所不同的是铺片较厚,背景着色较强,有时甚至妨碍特异性染色的观察。实验证明,这种非特异性染色主要是酶标抗体/桥抗体与组织γ-球蛋白结合引起的,用封闭性阻断剂及正常血清等分别孵育切片,并在稀释抗体时,加入适量的BSA,可以降低此类非特异性结合。BSA、封闭性阻断剂与IgG(正常血清)的等电点不同,重叠应用,阻断效果尤佳。另外,铺片的细胞膜完整,不利于抗体的穿透,特别是PAP复合物等大分子物质,为此设法提高抗体的穿透性是非常重要的。采用反复冻融和表面活性剂前处理,有助于细胞内抗原的暴露。我们在实验中参考Costa(1980)的制片方法,将组织铺片经系列酒精(70%、90%、100%、100%,每次10~15min)脱水,Hemo—d 2次(10~15in/次),再水化(100%、90%、70%、50%降酒精)等处理,辅助Triton X-100应用,明显增加抗体的穿透性,获得较为满意的染色效果。 但是,并非所有的组织都能制成铺片,虹膜、肠系膜和小血管等适于制做全层铺片;食道、胃肠道、胆道、胆囊、大血管、输尿管等脏器则均需进行组织分层,再铺片,行ICC染色。

染色方法:以小肠分层铺片为例:

(1)4%多聚甲醛或Zamboni 液固定2~6h,4℃,或丙酮固定。

(2)PBS充分冲洗,置PBS中过夜。