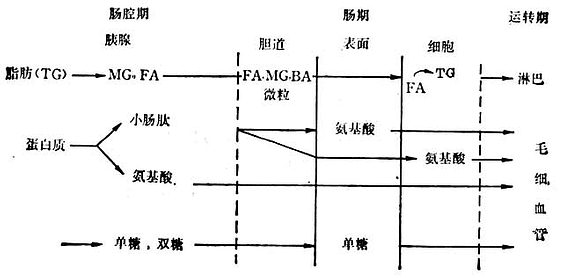

第一篇 营养概论1 热能1.1 前言食物在体内经过消化吸收后,在代谢过程中有各种形式的能量转换,以便对外做功,对内维持各种生理机能及其相互协调。研究人体热能代谢的目的在于研究能量平衡。一旦失衡,即有碍机体的..

第一篇 营养概论

1 热能

1.1 前言

食物在体内经过消化吸收后,在代谢过程中有各种形式的能量转换,以便对外做功,对内维持各种生理机能及其相互协调。研究人体热能代谢的目的在于研究能量平衡。一旦失衡,即有碍机体的正常生活。食物摄取过多,能量的摄取量大于消耗量,剩余的能量以脂肪的形式储存于体内,人体转为肥胖,带来一系列生理功能改变,甚至发生疾病。反之,食物摄取不足,能量的摄取量小于消耗量,人体逐渐消瘦,也会带来一系列不良后果。能量不仅是维持机体正常生活的基础,也影响其它营养素的正常代谢,因此,热能代谢是营养学中应首先考虑的问题。

1.2 人体热能代谢的测定

在人体热能代谢研究中,传统应用的能量单位为大卡也称千卡(kcal)。把一升水加热,其温度从15℃上升到16℃所需要的能(热)量称为1kcal。根据国务院1984年3月3日公布的法令,热量以千焦耳(kJ)为单位。1kcal=4.184kJ,1kJ=0.239kcal。

食物的能量可用弹式热量计直接测得。这种热量计是一个能承受很大压力的钢壁容器,即所谓的“弹”,其中有一可以通电的金属样品皿,放入一定量样品并且充以氧气。此“弹”放于四周有定量水的圆筒内,水与外界隔热。测定时通以电流,因有氧,遇火花样品完全燃烧,释放热量。读出水的温度变化后即可计算此样品所放出的热量。此为精确的直接测定法,但设备与操作均很繁复,应用不便。通常应用是从食物成份表计算食物内糖类、脂肪与蛋白质的含量,然后再分别按其生理热价值计算能量的含量。

人体释放的能量测定有直接法和间接法,间接法又分为循环式和开放式两种。前者的热量计结构复杂,建造费昂贵,多只用于某些特殊的实验研究,一般很少应用。

间接测热法所根据的原理是人体进行物质代谢释放能量时须消耗一定量的氧;测定人体一定时间内的氧耗量即可计算热能消耗量。循环式间接测热法是一个闭合的气体流通循环装置;这一装置依靠活门控制气体定向流通,其中安装有贮存一定氧气量(或已知成分的混合气体)的贮存器,CO2吸收剂(苏打石灰)贮存器及水分吸收剂(浓硫酸或其它吸水剂)贮存器,使之形成一个循环通路。人体通过此装置进行一定时间的呼吸,即可测出其氧耗量。并计算出热能消耗量。这种循环装置的优点是通过一定时间的呼吸,即可得出消耗的氧量,毋须进行气体分析。因为是固定装置,测定时人体不便活动,所以此法多为医院应用于基础代谢率的测定。

大气空气成分比较恒定,O2为20.94%,C02为0.03%,N2为79.03%,其它一些微量气体可略不计;同时,N2在人体气体代谢过程中,既不能吸收利用,也不能从体内增加而经肺排出。因而有可能采用开放式间接测热法以测定人体的能量消耗。测定时人体吸入外界空气,只收集呼出气进行分析,分析所得的O2与CO2的百分比与空气比较,结合一定时间呼出的气体量,即可计算一定时间内的氧耗量和CO2排出量。开放式间接测热法的经典方法是Douglas-Haldane法。这一方法主要是两部分组成。第一部分是通过装有呼吸活瓣的口鼻罩,把人体一定时间内的呼出气体收集于“多氏袋”(Douglas bag)中,然后经气量计测量袋中气量,最后计算成标准状态下每分钟通气量。标准状态采用STPD,即温度0℃,气压101kpa(760mmHg)时的干燥气体。测量气量时,从多氏袋留取一部分呼出气样品准备分析。第二部分是用Haldane气体分析器分析呼出气样品中的O2、CO2的含量。分析结果与外界空气成分比较,结合通气量即可计算得出氧耗量。目前,开放式间接测热法有很大的改进。主要在采用小型干式气量计,采用电极法分析O2与CO2。这两部分整个组装在一个背囊内,受试者穿戴这一装置,可以进行较长时间的能量消耗测定。

食物在体内分解释放能量时,必须消耗一定量的氧,产生一定量的CO2;CO2的产生量与O2的消耗量之间的比称为呼吸商。呼吸商随着体内消耗的能源物质不同而异。

糖氧化时的呼吸商约为1,以葡萄糖为例:

C6H12O6+6O2→6C02+6H20

呼吸商=6mol CO2/6mol O2=6×22.4/6×22.4=1.0

脂肪氧化时呼吸商约为0.7,以(三)软脂酸甘油酯为例:

2C51H98O6+145O2→102C02+98H20

呼吸商=102mol CO2/145mol O2=102×22.4/145×22.4=0.7

蛋白质的代谢过程比较复杂,它在体内未经彻底氧化,仍有一部分O及C与N结合随尿排出,即是尿素等,这部分物质在体外还可继续氧化放出能量。100g蛋白质在体内氧化大约需要138.18g的O2,产生152.17g的CO2,其呼吸商为:

呼吸商=(152.17/44×22.4)/(138.18/32×22.4)=77.47l CO2/96.73L O2=0.8

进食混合膳食时,可先从尿氮计算蛋白质的消耗量。1g尿氮相当于消耗6.25g蛋白质,同时消耗6.04LO2,产生4.84LCO2和释放110kJ的能量。从总的氧耗量及CO2产量中减去蛋白质氧化所消耗的氧量和CO2产量,则可得非蛋白呼吸商。按照下式,可以计算在不同的非蛋白呼吸商情况下,每消耗1LCO2所能放出的能量。这叫做每升氧的能当量。

每升氧的能当量(kJ)=15.962+5.155r R为非蛋白呼吸商。

因此,测定出尿氮和氧耗量后,即可计算热能消耗量。如果不测定尿氧,用总呼吸商计算所得的热能消耗量与非蛋白呼吸商计算所得者相差只是1.1%,所以现在大多直接用总呼吸商进行计算。

从上述推理来看,在一定时间内,测出之呼吸商可以代表体内代谢物质的种类。但是否确是如此,很多人提出疑义。从理论上讲,不可能出现小于0.7或者大于1.0的呼吸商,可是在实际中大于1.0的呼吸商屡见不鲜,小于0.7的也时有出现。导致出现这种异常呼吸商的因素是很多的。临床上长期摄取能量不足的病人或糖尿病患者,蛋白质及脂肪分解加速,糖原异生增多可能使呼吸商小于0.7;人体在劳动过程中,有时因为劳动强度大,通气量过大造成一时CO2呼出过多,有时因为出现体内乳酸蓄积,血液偏酸也使CO2一时呼出过多,所以呼吸商出现大于1.0。体内物质转换,如由糖转换为脂肪,因为糖分子的含氧量相对地比脂肪较多,转换时剩余的氧可供利用,机体可以从外界吸入较少的氧,所以CO2呼出量相对地多,呼吸商即可能大于1.0。可见呼吸商还受到其它因素的影响,并不能据此判断体内代谢物质的种类。同时因为呼吸商为1.0时,氧的能当量为21.12kJ·L-1,呼吸商为0.7时,氧的能当量为19.57kJ·L-1。两个极值相差变很小,所以有的学者主张用“正常”呼吸商0.9以计算每升氧的能当量。

1.3 人体的能量平衡

人体从食物中摄取能量以供给活动的需要,其中包括有基础代谢、劳动代谢和食物特殊动力作用三个方面。

1.3.1 供给人体能量的营养素

人体依靠糖、脂肪和蛋白质三大营养素供给能量。这三种物质在氧化成水和CO2过程中,释放大量的能量供机体应用。

糖在体外充分燃烧,彻底氧化至H2O及CO2时产生的能量为17.22kJ·g-1,这称为糖的粗热价。糖的消化吸收率为98%,在生理研究中,糖的供热量在进行校正后以16.80kJ·g-1进行计算,此称糖的生理热价。糖是体内的主要供能物质,它供给约70%人体所需的能量。脑组织所需能量的唯一来源是糖。这使糖在能量供给上,更具有其特殊重要性。人体虽然可以依靠其它物质供给能量,但必须定时进食一定量的糖,维持正常血糖水平以保障大脑的功能。另外,糖对脂肪的氧化过程也有很重要的作用。

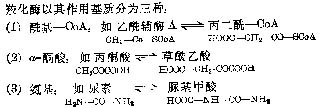

脂肪也是人体重要的供能物质。它在体外充分燃烧氧化的粗热价为39kJ·g-1,生理热价为37.8kJ·g-1。脂肪水解成脂肪酸进入血液而运送到肝脏和肌肉等组织氧化利用。脂肪酸经β氧化形成乙酰辅酶A后,必须进入三羧酸循环才能彻底氧化成水及CO2并释放能量。乙酰辅酶A还可在肝脏形成酮体。在正常情况下,酮体进入血液,在骨骼肌和心肌中再形成乙酰辅酶A,进入三羧酸循环继续氧化代谢。因此,脂肪的氧化必须依赖糖代谢。脂肪是机体储存能量的重要形式,在进行长时间劳动时,它可被动员经血液源源运送到骨骼肌,供给所需的能量。

蛋白体在体内的功能主要是构成体蛋白,而供给能量不是它的主要生理功能。蛋白质分解成氨基酸,进而再分解成非氮物质与氨基。非氮物质进入三羧酸循环被氧化利用。氨基则形成氨或尿素随尿排出。这部分尿氮在体外仍可进一步氧化释放出能量,其量约相当于5.05kJ·g-1蛋白质。蛋白质的粗热价为23.73kJ·g-1。顾景范根据我国资料统计得出蛋白质生理热价为23.73×80.5%-1.25=13.86kJ·g-1。在西方一般蛋白质的消化吸收率为92%,所以其生理热价约为16.8kJ·g-1。

1.3.2 基础代谢

为了比较个体间的代谢率,医学上采用在不影响代谢的一些情况下,进行代谢率的测定,其结果称为基础代谢率。基础代谢的意义是人体为了维持生命,各器官进行最基本的生理机能消耗的能量,如维持正常体温、基础血流和呼吸运动、骨骼肌的张力及某腺体的活动等。测定基础代谢时,受试者应处于完全安静、清醒而舒适的状态。周围环境气温在20~25℃之间。时间应在餐后12~14h以上。如按正常的生活规律安排,晚餐安排在下午6时左右,基础代谢率的测定正好在次日晨6~8时为宜。晚餐膳食须比较清淡以免食物对代谢的影响。从前一天起,受试者即应避免激烈运动,并且在测定前需要安静休息30min以上。

在正常情况下,人体的基础代谢率比较恒定,根据前人的研究成果,一个成年人在保持健康状态的情况下,其基础代谢率20年内不会偏离正常平均值的±5~10%;在同年龄、同体重、同性别的正常成年人群内,有85%的人其基础代谢率在正常平均值的±10%以内。我国人正常基础代谢率可见表1-1。

表1-1 我国人正常基础代谢率平均值[5](kJ·体表面积(m2)-1·h-1)*

| 年龄 | 11~15 | 16~17 | 18~19 | 20~30 | 31~40 | 41~50 | 51以上 |

| 男 | 195.4 [46.7] | 193.3 [46.2] | 166.1 [39.7] | 158.6 [37.9] | 157.7 [37.7] | 154.0 [36.8] | 149.0 [35.6] |

| 女 | 172.4 [41.2] | 181.6 [43.4] | 154.0 [36.8] | 146.8 [35.1] | 146.4 [35.0] | 142.2 [34.0] | 138.5 [33.1] |

*方括号内数值为“kcal·体表面积(m2)-1.h-1”

临床上用测定值与正常值比较来衡量基础代谢率的高低,在正常值的±10~15%以内者认为是正常的。计算方法,例如年龄为20岁的某男性,测得其基础代谢氧耗量为15L/h。估计正常呼吸商为0.85,可以采用20.42kJ·L-1为氧的热当量。假设此人的体表面积为1.6m2,此人的基础代谢率为15×20.42÷1.6=191.44kJ·体表面(m2)-1·h-1(表1-1)。因此,此人的基础代谢率高于正常值21%。

影响基础代谢率的因素如下:

(1)体表面积 身材大小不同,人体的基础代谢总量的显然不同,基础代谢与人体的体表面积呈比例关系。Rubner早在1894年发现,基础代谢率如果以单位体表面积表示,则比较恒定。因此基础代谢率·体表面积(m2)-1·h-1”表示。人体的体表面积与体重及身高显著相关。三十年代,Stevensen曾经得出我国人体表面积的计算公式。新中国成立以来。国人身材有很大变化,身高、体重都明显增加。赵松山等人于1983年对我国人体表面与身高、体重的关系进行了研究,得出我国成年人的体表面积可以按下式计算:

A=0.00659H+0.0126W-0.1603

A:体表面积(m2)

H:身高(cm)

W:体重(kg)

我国营养学会根据近期的调查,1981年提出我国18~40岁的成年男性平均身高为170cm,体重为69kg,女性平均身高为160cm,体重为53kg。在此平均值±10%的范围内,应视为正常体重。

Kleiber从实际应用出发,曾提出基础代谢率的正常值若以每小时表示,则为3×体重0.75若以第24h表示,则为70×体重0.75。这一标准可以应用于任何身材大小的动物。还有人认为代谢率与代谢活跃的组织关系密切,提出基础代谢率应以“去脂体重”(Lean bodymass)表示。但由于“去脂体重”的测量和计算方法现时尚未广泛普及,所以采用者不多。

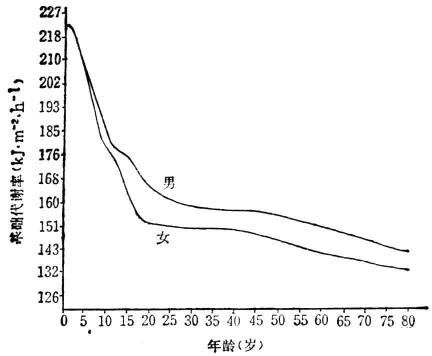

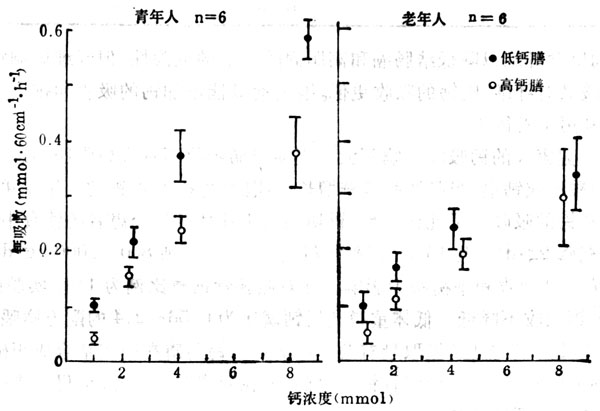

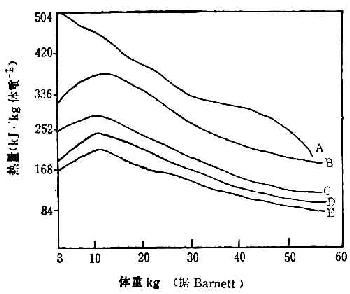

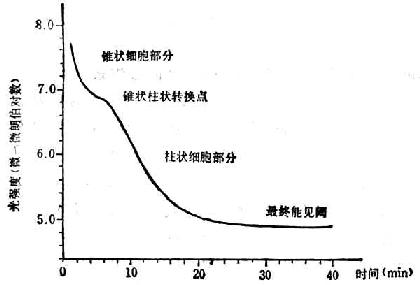

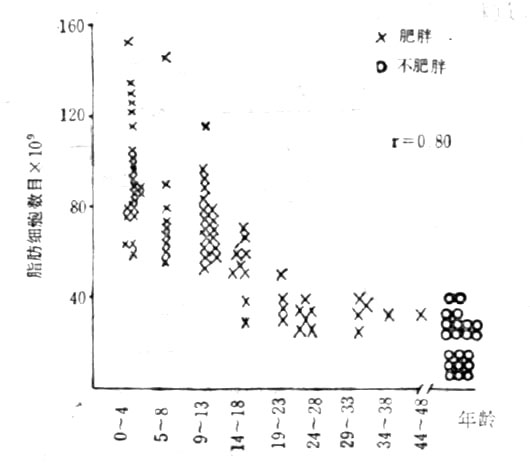

(2)年龄性别 女性的基础代谢率略低于男性。婴儿时期,因为身体组织生长旺盛,基础代谢率最高,以后随着年龄的增长而逐渐降低,参看图1-1。

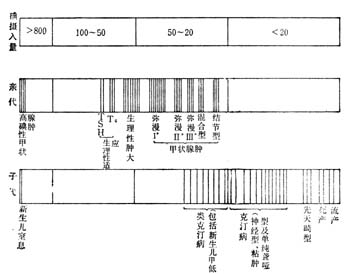

图1-1 不同性别与不同年龄的正常基础代谢率

(引自Guyton,AC:Textbook of MedicalPhysiology.p.883.Philadelphia W.B.Saunders Co,Lodon,1981)

(3)环境温度与气候 环境温度对基础代谢有明显影响,在舒适环境(20~25℃)中,代谢最低;在低温和高温环境中,代谢都会升高。环境温度过低可能引起不同程度的颤抖而影响代谢升高;当环境温度较高,因为散热而需要出汗,呼吸及心跳加快。因而影响代谢升高。

(4)甲状腺功能 甲状腺素可以增强所有细胞全部生化反应的速率。因此,甲状腺素的增多即可引起基础代谢率的升高。基础代谢率的测定是临床上甲状腺机能亢进的重要诊断指征之一。甲状腺机能亢进者,基础代谢率可比正常平均值增加40~80%,甲状腺机能低下者,可比正常值低40~50%。

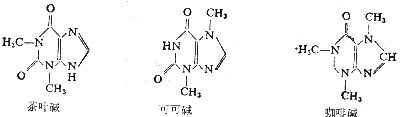

(5)其它因素 影响人体基础代谢率的还有药物及交感神经活动等一些因素。食物对基础代谢的影响,将在食物特殊动力作用一节中详述。

1.3.3 劳动代谢

劳动代谢包括在生产与生活中全部体力活动的热能消耗。体力活动是影响机体能量消耗的主要部分。常见的中等强度劳动,其氧耗量的大约是基础代谢的4~5倍,较强劳动是基础代谢的7~8倍,有的极强劳动可达基础代谢的14~15倍。

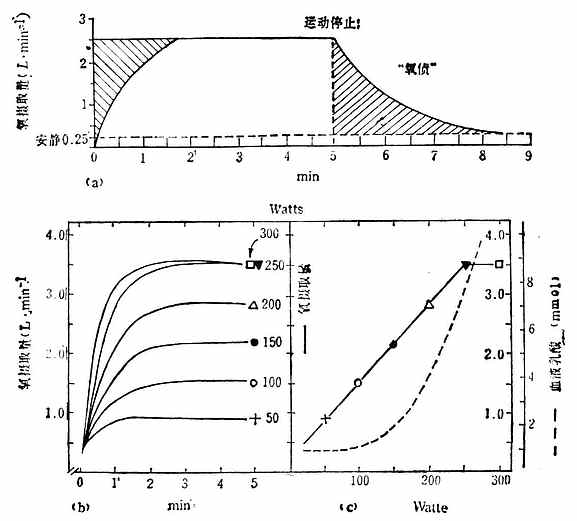

糖在体内的分解代谢有两种形式。如果劳动强度适宜,人体的循环和呼吸系统能够供给骨骼以充分的氧,糖的代谢则为有氧氧化。1mol葡萄糖彻底氧化,可以净合成38mol的ATP,释放2881.20kJ能量。人体进行很强的劳动时,一时摄取的氧量不足,骨骼肌所需的能量则从糖的无氧酵解代谢获得,此时糖酵解为乳酸。1mol葡萄糖经酵解净合成2molATP,释放218.40kJ能量。人体进行劳动时,骨骼肌能否得到足够的氧,取决于肺通气量、血流输送的氧量及肌细胞对氧的利用。开始劳动时,机体的氧摄取量不能即时达到骨骼肌需氧量的水平,机体先动用肌细胞内储存的高能磷酸化合物(如ATP和磷酸肌酸)及(或)糖的无氧酵解以供给即时所需之能量。这时人体的氧耗量急剧增加,经一段时间后,氧耗量才达到一个稳态(steady state),这段时间大约为2min。2min内机体的供氧量小于需氧量,不足的氧量称之为氧缺乏(oxygen deficit)。氧缺乏的大小随劳动强度而异。劳动强度适宜时,氧的摄取量可满足需要,体内储存的高能磷酸化合物在劳动中可得到补偿,产生的乳酸也可以部分继续氧化,体内不再进一步蓄积。因此,氧耗量表现为稳态。劳动强度过大时,氧的摄取量始终小于需要量,机体进行这种劳动主要依靠糖的无氧酵解供给能量,乳酸在体内蓄积,氧耗量不能呈现稳态。劳动停止后,需要一段较长的时间,氧耗才能回到安静水平。这部分劳动后超过安静水平的氧耗量即是氧债(oxygen debt)。次极量(submaximum)以下的劳动,稳态的氧耗水平的高低与劳动强度呈比例关系,对这种劳动只须测定劳动时的氧耗量,即可测知该项劳动的热能消耗量。对于过强的劳动。除测定劳动时的氧耗量以外,还必须测定劳动后的氧债。劳动代谢的供能特点见图1-2。

图1-2 不同强度运动的氧耗量变化过程图解

(a)运动的第一分钟氧耗量逐渐增加;以后,当氧摄取量能满足需要时则趋于平稳。运动停止后,氧摄取量逐渐减少,以偿还“氧债”

(b)自行车功率计上,在5~6分钟之内完成不同负荷的运动量时,氧摄取量变化的图解。

(c)b图实验中氧摄取量与运动功率的关系。250Watts已达到此一受试者的氧摄取能力的最大值,以300watts继续运动,未能引起氧摄取量的进一步增加,所增加的功率依靠无氧代谢完成。此人的最大有氧代谢能力为3.5L/分(可写成VO2max)。各种功率运动时血乳酸浓度也列于图中。

(引自Astand,P.O.et al:,Textbook of WorkPhysiology.MeGraw-Hill Book Company,New,York,1977.p.296)

在前面的讨论中,人体基础代谢率以每平方米体表面积每分钟的能量消耗表示。在劳动代谢中,因为体力活动总是移动身体,所以劳动代谢率以每公斤体重每分钟能量消耗表示为佳。劳动代谢的强度可以用氧耗率表示,如“L·min-1或ml·kg-1·min-1”,也可以用能量的单位表示。有的学者为了使劳动强度与安静代谢之间的关系有一较明了的概念,主张用“梅脱”(met)表示。其含意是安静代谢的倍数。1met相当于安静代谢的氧耗量;所谓2met即指需要2倍于安静代谢的氧耗才能完成的劳动。成年男性的安静代谢率约为250ml·min-1女性约为200ml·min-1。沼尻章吉建议用相对代谢率(relative metabolicrate,RMR)其意义与met近似,计算方法如下,表示净劳动氧耗量是基础代谢的多少倍。

相对代谢率=(劳动代谢-安静代谢)/基础代谢

1.3.4 食物特殊动力作用(specificdynamic action,SDA)

人体的代谢因进食而稍有增加。譬如,某人基础代谢率为168.80kJ·h-1,当摄取相当于168.80kJ的食物,并处于基础代谢条件下,经测定,这时的代谢率不是168.80kJ·h-1而是176.40kJ·h-1。显然,这部分增加的代谢值是因进食引起的。这一现象最早为Rubner发现,他称之为“食物特殊动力作用”。食物特殊动力作用与进食的总热量无关,而与食物的种类有关。进食糖与脂肪对代谢的影响较小,大约只是基础代谢的4%,持续时间亦只1h左右。但进食蛋白质对代谢的影响则较大,可达基础代谢的30%。持续时间也较长,有的可达10~12h。食物特殊动力作用的机理,是食物在消化、吸收和代谢过程中的耗能现象。例如,某些酶的活力增加,代谢过程中某些物质在细胞与间质间的主动转移等,氨基酸的脱氨基作用的耗能现象更加明显。Krebs曾经报道蛋白质的特殊动力作用引起的能量消耗增加与体内尿素的产生有关;Cairnie等人在股骨骨折的动物实验中,也观察到产热量与氮排出量平行地增加,并且认为这是因组织蛋白分解而增加氨基酸代谢所致。但Garrow等人的实验又不能说明进餐后代谢率的升高与尿素的产量有任何关系[11]。对于人体劳动时的食物特殊动力作用,有人在实验中发现几乎是安静时的2倍。由于这样,人体进行劳动或运动时,机体不仅要供氧给运动的骨骼肌,而且要耗氧于食物影响的产热过程,输氧系统负担加重,影响人体的耐力。如何使人体避免这种额外的负担,而又处于供能充分的最佳状态,所以,食物特殊动力作用仍然是需要进一步研究的课题。食物特殊动力作用在热能需要量的计算中,仍然不甚明确,也不统一。首先是食物的种类,食物引起的耗能增加,在热能需要量应占多少比例?其次是在劳动条件下应如何计算?一般认为对高蛋白饮食习惯者,食物特殊动力作用约占总热量的10%。我国营养学者主张一般膳食的食物特殊动力作用约占总热能需要量的6%。计算方法:

设 A为一日热能需要量;

C为生活观察一日热能消耗量;

6A/100为食物特殊动力作用。

计算式为:A=C+6A/100

简化之则得: A=10C/9.4

1.4 人体的热能需要量

在24h内,人体从事各种活动所需要的能量,即是热能需要量。热能需要量是营养素需要量中应该首先考虑的项目。除了它是机体维持生命活动的基本条件外,对于其它营养素的需要量也有很大影响。1981年中国营养学会对我国人的营养素需要量进行了修订,其中热能需要量见表1-2。

1.4.1 热能需要量的研究方法

(1)生活观察法对被观察者24h内的各种活动进行观察,记录其持续时间,归纳同类活动的总时间,然后根据各种活动的热能消耗率计算每种活动的热能消耗量。最后计算出全天热能消耗量。具体方法是用时表按时间先后顺序记录每个动作的起始时间;下一活动的起始时间减去上一活动的起始时间,即是上一活动的持续时间。并记录某一活动时的环境条件、动作的姿势及对象的反应等。此外进行观察期内的膳食调查,计算热能摄取量。根据观察和调查的结果,比较热能消耗和摄取在量方面的平衡情况和质方面的分配情况,最后作出评价。进行生活观察法时应注意两点:①根据研究目的,挑选具有代表性的观察对象;②工作日的代表性,工作日的内容,在具体情况下可能变化很大,应事先规定典型工作日的内容,不能因其它事情干扰观察日的劳动内容。计算热能消耗量和摄取量时,要应用各种活动热能消耗率和食物成分表[17,18]两个资料。在这两方面能够作些实地测定,其准确性就更高。尤其对某些特殊地区、特殊工种更应注意。

表1-2 膳食中热量供给量(kJ·d-1)(kcal·d-1)①

| 初生~6个月 6~12个月 | 婴儿(不分性别)② 504(120) 420(100 |

| 1岁以上 2岁以上 3岁以上 5岁以上 7岁以上 10岁以上 | 儿童(不分性别) 4620(1100) 5040(1200) 5880(1400) 6720(1600) 8400(2000) 9240(2200) |

| 13岁③ 16岁④ | 少年 男 女 10080(2400) 9660(2300) 11760(2800) 10080(2400) |

| 极轻体力劳动 轻体力劳动 中等体力劳动 重体力的劳动 极重体力劳动 孕妇 乳母 | 成年 男(体重60kg) 女(体重53kg)< |

■[此处缺少一些内容]■

1.4.2 不同职业的热能需要量

不同职业与劳动强度是影响热能需要量的最主要因素。劳动过程能量消耗取决于两个方面,一是单位时间内的劳动强度,二是劳动持续时间。单项操作的劳动强度,以单位时间内的热能消耗率作为划分强度等级的标准。在日常生活中,各种体力活动的强度相差很大,有的是任何人都可以经久不息地整日进行的极轻活动,有的活动只有强体力的人才能担负,甚至只能坚持数秒钟。中国营养学会于1981年把各种常见的劳动大致分为五个等级[16]。我们根据过去实际测定的热能消耗率的结果,以这五个等级划分了相应的热能消耗率水平,现归纳于表1-3。Christensen[19]于1953年提出了一个适合西方的划分等级的标准;于永中等于1964年也提出了一个我国劳动强度的分级标准。

表1-3 不同强度劳动项目举例及热能消耗率的划分

| 劳动强度等级 | 工作内容举例 | 热能消耗率 | |

| kJ·min-1 kJ·kg-1·min-1 | |||

| 极轻 | 以坐着为主的工作,如办公室工作,组装或修理收音机、钟表等 | ~9.62 | ~0.16 |

| 轻 | 以站着或少量走动为主的工作,如店员售货,化学实验操作,教员讲课等 | 9.66~14.43 | 0.16~0.24 |

| 中 | 以轻度活动为主的工作,如学生的日常活动,机动车驾驶、电工安装、金工切削等 | 14.43~20.50 | 0.24~0.34 |

| 重 | 以较重的活动为主的工作,如非机械化的农业劳动、炼钢、舞蹈、体育运动等 | 20.50~26.50 | 0.34~0.44 |

| 极重 | 以极重的活动为主的工作,如非机械化的装卸、伐木、采矿、砸石等 | 26.50~ | 0.44~ |

全天生活中,因为业余时间内的活动因人而异,并且一个人在不同的日期也可能相差很大,所以影响8h业余时间内的能量需要变化无常,从而对全天热能需要量的影响也很大。因此,对评定各工种的热能需要量和劳动强度问题,很多学者以8h工作日作为评定标准。对某一工种的热能需要量,除考虑该工种主要劳动项目的热能消耗率之外,还应该考虑时间。一个工种工作日的热能消耗量与主要劳动项目热能消耗率之间的关系,在持续进行的轻劳动工种大致是成比例的,但大多数工种不一定呈比例关系。有的劳动项目强度很大,人体不可能在8h内持续进行,所以一个工作日内的活动情况多有变化,需要观察整个工作日的活动,不能仅以主要劳动项目的单位时间的劳动强度为依据。

Lehmann与Muller曾经在1953年分别建议21kJ·min-1为能坚持8h劳动的最大强度,亦即10080kJ·8h-1,这是工作8h的耐受上限[23]。Lehamann1958年又提出65kg体重的男性劳动代谢允许量为8400kJ·8h-1[24],Bena等人于1963年提出的是6300kJ·8h-1(65kg体重),印度Sen等人建议5040kJ·8h-1(50kg体重)[26]。把这三个标准统一计算成60kg体重,则分别为7770kJ·8h-1,5817kJ·8h-1,6048kJ·8h-1;亦可分别相当于18.40kJ·min-11,13.48kJ·min-11,14.07kJ·min-11。这种水平属于中等强度劳动。如果作为一个工种,必须月复一月,年复一年地进行劳动,这样的强度是比较合宜的。因此,8h工作日的热能消耗以5880~8400kJ·8h-1为合宜。

1.4.3 影响热能需要量的其他因素

除了劳动条件外,还有一些其他因素对热能需要量也有很大的影响。

(1)年龄婴儿、儿童因为处在生长发育旺盛时期,如果以每公斤体重的热能需要表示,婴儿最高,以后逐渐降低。一般3个月内的婴儿为504kJ·kg-1,3~5个月为483kJ·kg-1,6~8个月为462kJ·kg-1,9~11个月为441kJ·kg-1,1~3岁为420kJ·kg-1,至成人则为168kJ·kg-1。如果以个体而言,从婴儿时期起,逐年明显增加(表1-4);在成年20~39岁的时期内,热能需要量比较稳定;然而自40岁以后又逐年递减,至70岁时只有青年人的70%(表1-5)。

表1-4 婴儿、儿童及青少年的热能需要量[13]

| 年龄 | 体重(kg) | 维持生理活动(kJ·d-1) | 生长(kJ·d-1) | 活动年需(kJ·d-1) | 合计(kJ·d-1) |

| 3个月 | 4.6 | 1533 | 537 | 239 | 2310 |

| 9~12个月 | 9.6 | 3360 | 252 | 630 | 4242 |

| 2~3岁 | 13.6 | 4284 | 126 | 1302 | 5712 |

| 4~5岁 | 17.4 | 5040 | 147 | 2037 | 7224 |

| 9~10岁 | 31.3 | 7350 | 126 | 2688 | 10164 |

| 16~17岁 | 60.3 | 10500 | 252 | 2268 | 13020 |

表1-5 成年人热能需要量(kJ·d-1)与年龄的关系[13]

| 年龄(岁) | FAO/WHO(1973) | ||

| 男 (60kg) | 女(55kg) | 与20~39岁比 | |

| 20 ~39 | 12600 | 9240 | 100 |

| 40~49 | 11970 | 8778 | 95 |

| 50~59 | 11340 | 8316 | 90 |

| 60~69 | 10080 | 7392 | 80 |

| 70~79 | 8820 | 6468 | 70 |

(2)地区的气候影响一般认为气温低的地区热能需要量趋向增加,大约在20~30℃之间为一舒适带,气温过高代谢又趋于增强。联合国粮农组织(FAO)1950年规定年平均气温10℃为营养需要量的标准条件,每降低10℃热能需要量增加5%,1957年改为3%。于守洋[27]在总结1949~1957年我国东北,华中和华南一些地区的调查结果后,认为环境气温能影响人体的热能代谢,同时还影响体重,进而又影响热能代谢。他认为由于环境气温和体重两个因素的影响,我国东北地区成年居民的热能需要量比华中地区男子应高8%,女子应高7%;比南方地区男子应高13%,女子应高12%。

1.4.4 热能代谢状况的评价

热能代谢状况的评价大致有质与量两个方面。热能代谢状况的好坏对临床病人不仅影响疾病的痊愈,严重的可以危及生命的维持;对于病后也会影响到康复的进程;对于正常人则将影响健康和劳动能力的保持。

在量方面,热能代谢平衡情况是一个日益重视的问题。人体的热能代谢在消耗与摄取之间应以平衡为佳,不宜形成负平衡,亦不宜形成正平衡。负平衡,即摄取量小于消耗量,其结果是人体逐渐消瘦,并且影响其它营养素的代谢,生理功能紊乱,全身浮肿,抵抗力降低等等。若体重低于正常值的10%,为轻度热能缺乏;低于10~20%者为中度缺乏,可以影响身体功能;若低于30%以上时,则为严重缺乏,低于40%以上将危及生命。如果热能摄取量大于消耗量,呈正平衡,则体内脂肪沉积,逐渐肥胖,体重持续增加,并带来一系列损害、心脏负担过重,尤其是左心室更甚;高血压,血脂过高,进一步损及心血管系统;肾脏、肺脏和胆囊等也易于罹及疾病。称量体重,有两点应加注意,第一是标准化,应在一定时间及相同条件下进行,排除衣服、进食与大小便等对体重的影响;第二是应较长期地称量,以观察变化的趋势。此外,许多学者建议用体脂的百分率来衡量。我国成年男子正常体脂含量为体重的13.2%,西方人为15%。McArdle等人提出,男性体脂超过体重的20%,女性超过30%即属于肥胖[1]。体脂的测量,现时多用比较简便的皮褶厚度测量计算法。刘广青等人于1982年得出一个我国成年男子求体脂百分率的计算公式[28]。以mm为单位,测量三头肌、肩胛骨下和髂部皮褶厚度,然后按下式求出体脂百分率。

F(%)=0.91137S1+0.17871S2+0.15381S3-3.60146

F(%)为体脂百分率,

S1、S2、S3分别为三头肌、肩胛骨下及髂部皮褶厚度(mm)。

虽然热能代谢失衡是体重过重或过轻的主要原因,但不应忽略与内分泌疾病或恶性肿瘤加以鉴别。

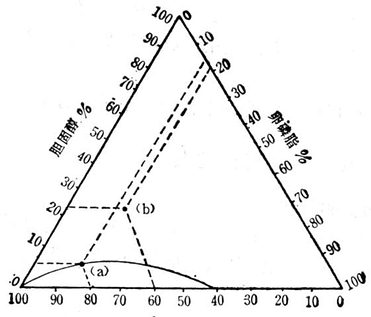

热能代谢评价在质的方面主要是供能三大营养素的合理分配百分率的问题。人体除了总的能量需要以外,对蛋白质、脂肪、糖三大营养素都各有一定的需要量,尤其是对于婴儿、少年、孕妇、乳母、卧床病人及病后恢复者更为重要,否则将会有不同的生理功能紊乱,甚至引起疾病。我国营养学者根据经济现状及饮食习惯,提出如下三大营养素分配百分率的建议如下:

糖………………………………占总热量的65%~75%

脂肪……………………………占总热量的15%~20%

蛋白质…………………………占总热量的10%~15%

这是积多年不同地区膳食调查的结果,符合我国国情,同时也能保障人民健康。关于三大营养素各自在营养学中的重要意义,请参阅各有关章节。

1.5 临床病人热能需要量问题

临床上比较严重的病人倾向于分解代谢,并且由于不能或不愿意摄食,常常造成热量摄取不足,体重持续减轻。因为病人的能量代谢的测定很困难,从而也就缺乏比较准确的病人能量平衡计算。在早些年代,肠外营养补充的方法也比较缺乏;同时,临床医生一般认为体内的能量储备足以应付卧床时期暂时的能量供给不足。因此,临床病人的能量补充问题,在那些年代没有得到应有的重视。这样就导致疾病向坏的方面发展,或者延长病后恢复,有的甚至贻误救治。

1.5.1 体重的维持

临床病人体重减轻是最普遍的,但未得到应有的重视。一般总是待体重极度减轻,以至产生症状的时候才加以注意。已经观察到、减轻的体重量占原体重30~40%时即会危及生命。病人一般经过休克期后即进入分解代谢期,此时期内病人的身体一般状态的维持将决定病程的变化;在此时期内对病人体重的观察,犹如在休克期内观察血压的变化一样重要。在排除脂肪和水的变化后,体重的变化实际是一个表示身体细胞质量(body cell mass)变化的指标。体重减轻的程度与快慢与病人的病情或伤势的轻重呈比例。越是严重的病人越是需要在治疗过程中观察体重的变化。因此,有人也把体重称之为“生死倏关的指征”(Vital sign)。体重的变化是身体成份中蛋白质、脂肪和水三者变化综合的结果,其中以水的变化最大,能影响临床医师对体重的观察和分析。不过,对体重的变化加以密切注意,并观察影响体重各因素每天的平衡情况,对于分析身体成分的变化及决定治疗的侧重面等将是很有利的。每一名患者的病历中应记载住院时或住院前的平常体重,以便作为日后观察体重增减的参考。

在严重外伤或感染的病人中,由于不能和不愿时进食,他们体重的减轻似乎总是和饥饿联系在一起。但是kinney比较了Keys与Bendict的研究结果后,认为正常人处于半饥饿状态下,体重减轻的速率只是全饥饿的人或处于分解代谢状态下的病人的六分之一[10]。可见病人体减轻愈快,其预后愈坏。这是否与所减少的身体组织成分不同有关?Kinney[2]观察了手术后的严重外伤病人,得出前者蛋白质的丧失占减轻的体重的6~8%;后者体重在3周持续减轻的情况下,蛋白质的丧失也只占减轻体重的12%。Iampetro观察半饥饿与全饥饿者,蛋白质的丧失很接近,分别为9.7%、11.4%。所以,初步认为蛋白质的丧失与减轻的总重量有关,而体重减轻的原因关系不大[10]。

1.5.2 氮代谢与能量供给的关系

人体能量代谢与氮代谢有很密切的关系。病人在急性分解代谢占优势的状态下,为了达到最佳的氮平衡,确定适宜的热能摄取量,则显得更为重要。前人的实验观察到正常人摄取不含氮的食物时,每4.2kJ(1kcal)基础代谢需要排出1.35mg尿氮。如果以全天安静代谢7560kJ计算,加上粪便和汗液排出的氮,一个平均体重60kg的人需要排出的氮则为3.4g;再考虑到疾病能影响蛋白质利用率降低,氮的全天排出量将会增加到4.8g。临床外科及发烧病人尿氮排出量增加及血液尿素氮增加是蛋白质分解及糖原异生作用加强的结果,严重的外伤或传染病人,氮的丧失可以累计到150g,有并发症的三度烧伤病人,甚至可达300g以上。身体氮丧失过多,表示身体细胞的破坏。病人体氮丢失主要来自肌肉组织,而内脏蛋白质则在以后才被消耗。

Calloway等人在总结一些代谢研究工作的基础上,认为蛋白质摄取量充足时,能量的供给量则是氮平衡的决定因素;反之,能量供给充足时,蛋白质摄取量即成为决定因素。Goodlad与Munro曾在三种蛋白质摄取量和高与低二种能量摄取水平鼠实验中,结果表明分别增加能量与蛋白质摄取量,能都改善氮平衡的状况。Elwyn等人在10名外科病人中观察到病人的氮平衡与能量平衡呈直线相关,而与热能摄取量的关系不显著。大约每增减4.2kJ能量平衡,即可使氮平衡增减1.7mg。此一数字与正常人很接近。当能量处于零平衡时,摄取173mg·kg-1的氮,只有微量的正平衡,可是此量几乎是正常人维持零氮平衡的两倍。

1.5.3 临床病人能量需要的计算

对临床病人的能量供给是一个很重要的问题,也是一个比较复杂的问题。与正常人的热能需要要量不同,在临床上比较多注意的是其供应不足的一面。这是因为:①凡是较重的病人大致都有食欲减退、厌食的症状,以及其它许多原因,使病人不能正常经肠胃进食;②在发烧、外伤病人尤其是烧伤病人的分解代谢严重或者是高代谢(hypermetabolism)时,能量消耗增大,对营养素的需要增加。这样,首先是造成能量供给不足,从而影响体重稳定和氮平衡的维持,最终造成总的营养不足。因为营养不足,疾病的治愈率受到严重影响,而大大增加死亡率。例如,伤口易于崩裂,创面愈合延迟;抗体产生受损,对感染抵抗力降低,如并发肺炎、褥疮等;某些重要器官功能受损,如肝脏解毒能力下降,呼吸肌功能丧失,某些重要酶的活力降低等。因此,近二三十年来,临床医学对病人的营养支持相当重视,特别是对于高分解代谢的患者更为注意。但是,对严重病人的能量补充,并不是越多越好。如果补充过量,反会引起血糖过高,肝功能异常、脂肪肝以及血液尿素氮过高等弊端。能量补充的最基本目的是:分解代谢期在于维持能量平衡,从而维持氮平衡,保证身体各种功能以利于病人与疾病作斗争;合成代谢期则应把消耗量和体内合成代谢需要的能量合计在内,以利于病人尽快恢复。

表1-6 临床病人能量需要量的确定

| 能量需要量可按下式计算: 正常基础代谢率①×应激因素②×1.25③=维持体重的能量需要量+4200kJ④=增加体重的能量需要量 | |||||||

| ①正常基础代谢率可按专著标准计算式计算(一般为6300~7560kJ·d-1)不同身材大小成年人的安静代谢率可按下列数据取值: | |||||||

| 体重(kg) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |

| kJ/d | 5527 | 5926 | 6338 | 6728 | 7115 | 7493 | |

| ②“应激因因素”按不同病程校正为正常基础代谢率 | |||||||

| 应激因素 | |||||||

| 轻度饥饿 | 0.85~1.00 | ||||||

| 手术后(无并发症) | 1.00~1.05 | ||||||

| 癌症* | 1.10~1.45 | ||||||

| 腹膜炎 | 1.05~1.25 | ||||||

| 严重感染或复合创伤* | 1.30~1.55 | ||||||

| 烧伤* | 1.50~1.70 | ||||||

| *按病程发展范围的比例取值 | |||||||

| ③为满足人轻微活动及配合治疗的需要,按增加正常基础代谢率的20%~25%进行调节。对于瘫痪、绝对卧床及进行人工呼吸的病人,此步调节可省略。 | |||||||

| ④以合成代谢为目的能量需要,可在维持体重的能量需要量上再增加4200kJ·d-1+。这样大约可增加体重0.908kg/周。但需要指出对严重病人加以特别护理的主要目的是维持体重而不是增加体重。 | |||||||

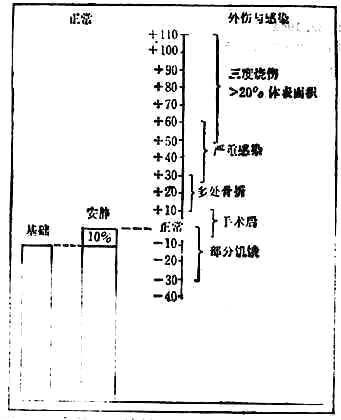

住院病人能量代谢的增加,一般男性大于女性,青年人大于老年人,肌肉壮实的人大于瘦弱的人。严重病人起病的开始一段时间的能量消耗是最难确定的,大约可达21000~25200kJ·d-1。有些病人因食欲减退,处于半饥饿状态,能量消耗可比正常低约10~30%。病人的活动量不大,因而受体力活动的影响不大。活动为坐在病床旁边的病人,全天的能量消耗大约比基础代谢增加5~10%;在床下稍事活动的病人,也不至于增加基础代谢的20%。发烧病人因体温过高,可以影响代谢增加,大约体温每升高1℃,代谢增加13%。对于临床病人,能量消耗的实际测定是很困难的。有的作者用长时间气体代谢测定法结合尿氮测定进行过研究,应用很不方便[2]。比较迫切需要对能量消耗作出估计的,又几乎都是危重病人,进行实际的能量消耗测定则更为困难。因此大多数都是按各种病情与安静代谢比较进行估计。Elwyn等人介绍了Harris与Benedict计算安静能量消耗(rest energy expenditure,REE)的计算如下:

REE(男)=(66.4230+13.7516W+5.0033H-6.7750A)·4.2

REE(女)=(655.0955+9.6534W+1.8496H-4.6756A)·4.2

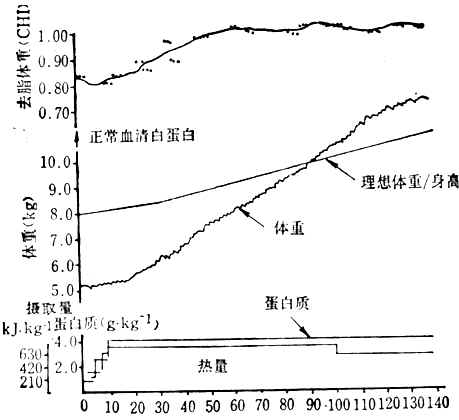

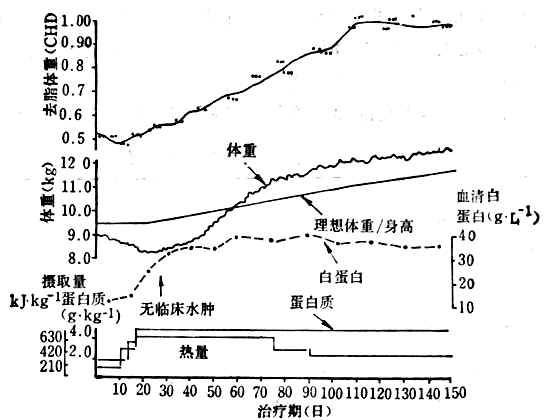

式中A为年龄(岁),H为身高(cm),W为体重(kg),REE为kJ·d-1。Kinney在参考大量研究工作的基础上,总结了各种类型疾病患者能量消耗与安静代谢的关系(图1-3)。参照此图即可按不同类型疾病及病情计算病人的能量需要量。

图1-3 急性分解代谢安静能量消耗量的增加数与部分饥饿时减少数的比较

(引自Fischer,JE;Surgical Nutrition.p.119Little,Brown and Company,Boston,1983)

Apelgren等人在讨论严重病人的营养补充时提出了一个简化的计算方法(表1-6)。他们认为大多数特护病房内的严重病人的能量需要很少超过基础代谢率的20~30%。烧伤病人的热能需要量是最大的,但他们常常可以经口或管饲喂养。这几位作者认为。对于平常身材的人,一般8400~12500kJ·d-1足以维持体重的稳定。

参考文献

1.McArdle WD etal:Exercise Physiology…Energy,Nutrition,and Human Performance,Lea and Febiger Philadelphia,1981,p.406

2.Fischer JE:Surgical NutritionLittle,Brown and Company Boston 1983,p.97-126,129-163

3.Guyton AC:Textbook of MedicalPhysiology 6th ed,W.B.Saunders Co,1981,p.877-885,899-906

4.顾景范:热能和三大营养素-军队卫生学专题讲座,军事医学科学院军队卫生研究所编,天津,1982,P.161-176

5.姚承禹:能量代谢和体温--生理学,周衍椒,张镜如主编,人民卫生出版社,北京,1983,p.250-278

6.引自MountcastleVB:Medical Physiology 14th ed,VolⅡ,The C.V.Mosby Co.London,1980,p.1362

7.Astrand P-O. and Rodahl K:Textbook of Work Physiology ,McGraw-Hill Book Company,New York,1977,p.296

8.Karran SJ et al:PracticalNutritional Support,Pitman Medical Publishing Co.Ltd.London,1980,P.33-43,81-93

9.Garrow JS and Hawes SF:Brit JNutr 27:211,1972

10.Bray GA et al:Am J Clin Nutr27(3):254,1974

11.顾景范:生理科学进展12:341,1981

12.中国人民解放军海军医学研究所:营养卫生手册,上海,1975,P。39

13.军事医学科学院军队卫生研究所:部队营养调查方法及评价简介,天津,1982,P.24

14.中国生理科学会第三届全国营养学术会议及营养学会成立大会:每日膳食中营养素供给量。营养学报3:185,1981

15.于永中等:职业劳动能量消耗手册,北京,1982

16.中国医学卫生科学院卫生研究所编著:食物成份表,人民卫生出版社,北京,1976

17.于永中等:中华卫生杂志,9:139,1964

18.Passmore R etal:Physiol Rev 35:801,1955

19.Lehmann G:Ergonomics1;328,1958

20.Sen RN et al:J Human Ergol4:103,1975

21.于守洋:从膳食调查结果探讨我国成年人热能需要量的地区差值。营养学进展(侯祥川主编),上海科学技术出版社,1964,p,152

22.刘广青等:营养学报4:131,1982

23.Apelgren KN,and Wilmore DW:Surg Clin North Am 63:497,1983

24.Iampietro PF et al:J ApplPhysiol 16:624,1961

25.Calloway DH: J Nutr105:914,1975

26.Goodlad GAJ and MunroHN:Biochen J 73:343,1959

27.Elwyn DH et al:Am J Clin Nutr32:1597,1979

28.Kinney JM:Energy requirementsof the surgical patient.in"The Committee on Pre-and postoperativeCare":Manual of Surgical Nutrition,W.B.SaundersCo.Phladelphia,London,1975,p.233-235

29.Elwyn DH et al: Surg ClinNorthAm 61:545,1981

2 蛋白质

2.1 引言

蛋白质既是构造组织和细胞的基本材料,又与各种形式的生命活动紧密相联。在临床上,疾病的发生和预防、治疗和预后,也都和体内蛋白质的营养状况息息相关。

目前蛋白质的研究在化学结构、空间构象、生物功能及其调节控制等方面都有很大发展,只有在蛋白质的生化基础上理解蛋白质的营养意义,才能更好地在临床上应用。

2.2 蛋白质的生化

2.2.1 蛋白质的化学

蛋白质分子是生物大分子,分子量约从5,000到数百万。其基本单位是氨基酸,通式为:

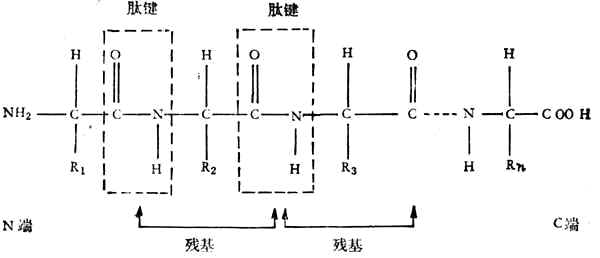

由于氨基和羧基都在α-C上,故称为α-氨基酸。式中R表示侧链。侧链不同,氨基酸的种类就不同。组成蛋白质的氨基酸一共有20种,各氨基酸按一定的排列顺序由肽键(酰胺键)联结成长链。肽键是由一个氨基酸残基的α-羧基和另一个氨基酸残基的α-氨其组成,如下所示:

一个蛋白质分子由一个或几个肽链组成,每个链大约含有20到几百个氨基酸残基。肽链的氨基端称为N-端、羧基端称为C-端。蛋白质有一级结构、二级结构、三级结构、四级结构。一级结构只指肽链中氨基酸排列的顺序,二至四级结构表明主、侧链空间排列的关系。分子量超过1,000,000的蛋白质都有四级结构。

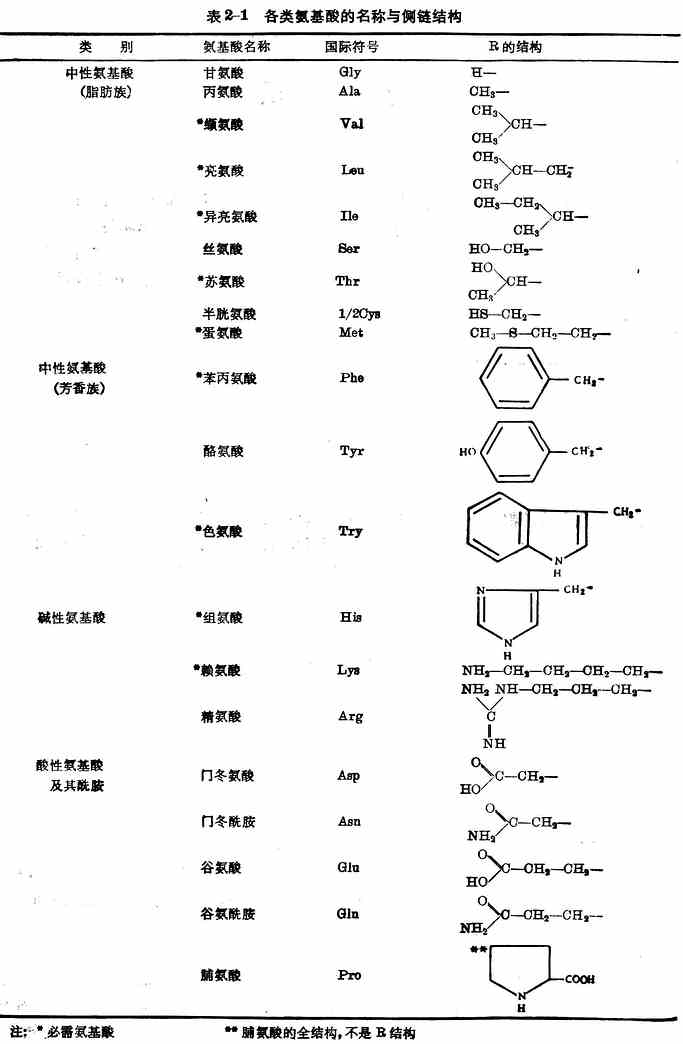

按照氨基酸侧链及氨基与羧基的数量,可将20种氨基酸分为三类(表2-1)。

这20种氨基酸在体内能参与蛋白质合成,都是人体所不可缺少的。其中异亮氨酸、亮氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、色氨酸、缬氨酸、组氨酸(表2-1)9种,在体内不能自行合成,或合成速率不能满足机体需要,必须由食物供给。这些氨基酸称为必需氨基酸。9种中的组氨酸是婴幼儿必需氨基酸,婴儿缺乏时患湿疹。其余11种在体内能自行合成,称为非必需氨基酸。但是半胱氨酸和酪氨酸在体内能分别由蛋氨酸和苯丙氨酸合成,这两种氨基酸如果在膳食中含量丰富,则有节省蛋氮酸与苯丙氨酸两种必需氨基酸的作用,因此有时称为半需氨基酸。

注:*必需氨基酸 **脯氨酸的全结构,不是R结构

蛋白质合成后,分子中某些氨基酸的衍生物。如两个半胱氨酸可借二硫键结合形成一个胱氨酸;胶原中的赖氨酸可羟基化成为羟赖氨酸;肌肉蛋白中的组氨酸经甲基化合成3-甲基组氨酸等。这些衍生物或者被排泄或继续分解代谢,不能再合成蛋白质。

从氨基酸的结构看,除甘氨酸外,其余氨基酸的α-碳原子都是不对称的,因而都具有旋光性。将α-碳原子的构型和甘油醛比较,可以见到蛋白质中的氨基酸都是L型的。L型和D型氨基酸的代谢反应不同,人体能利用所有的L型氨基酸而对D型的仅限于蛋氨酸和苯丙氨酸。

氨基酸分子上含有氨基和羧基,故称两性电解质,每一种氨基酸都有特定的等电点。氨基酸能与金属离子或酸生成盐、与醇生成酯、与有机酸形成酰胺化合物。氨基酸分子上还含有不少特殊基团,可与种种物质进行化学反应,参与机体代谢作用。在生化检验中,氨基酸能与某些试剂生成有色化合物,构成氨基酸定性、定量测定的基础。如大多数氨基酸与茚三酮反应生成蓝紫色化合物。

蛋白质由氨基酸组成,除具有与氨基酸相似的化学性质外,还有胶体性质和凝固、变性等现象。蛋白质颗粒大,且表面带有许多极性基团,在溶液中有高度的亲水性。因此蛋白质水溶液是一种较稳定的亲水胶体。少量的亲水胶全可以和大量水分结合,形成各种流动性不同的胶体系统,这就形成了各种组织细胞不同的形状、弹性和粘度。

蛋白质的分类方法很多。为了从不同角度了解蛋白质的概况,现将几种分类方法简介如下。

按照蛋白质中必需氨基酸的含量分类:

(1)完全蛋白 蛋白质组成中含有全部的人体必需氨基酸,如酷蛋白、卵蛋白。

(2)不完全蛋白 蛋白质组成中缺乏一种或几种人体必需氨基酸,如白明胶。

按照蛋白质的结构和溶解度分类:

(1)简单蛋白 包括动、植物组织中的白蛋白、球蛋白和植物组中的谷蛋白、麦醇溶蛋白,还有动物组织中含碱性氨基酸比较多的鱼精蛋白、组蛋白。

(2)硬蛋白 包括溶解度最低、不易消化的毛发、指甲、蹄、角中的角蛋白和皮肤、骨胳中的胶原蛋白、弹性蛋白。

(3)结合蛋白 包括在蛋黄中与磷酸组成的磷蛋白、与脂肪或类脂组成的脂蛋白和在骨胳、肌腱、消化液中与糖结合的粘蛋白、糖蛋白,与核酸、血红素、金属结合的核蛋白、血红蛋白、金属蛋白等。

按照蛋白质的功能分类:

(1)活性蛋白 包括在生命活动过程中一切有活性的蛋白质:如酶、激素蛋白、输送和储存蛋白、肌动蛋白、受体蛋白等。

(2)非活性蛋白 包括不具活性的、担任生物保护和支持作用的蛋白质:如胶原、角蛋白、弹性蛋白等。

以上各种分类方法都有一定的局限性,随着科学研究的发展,将不断补充修正。

2.2.2 游离氨基酸代谢库

体内氨基酸有结合型和游离型两种。结合型的浓度平均为2mol,而游离型约0.01mol,为结合型的0.5%。从幼年大鼠组织中氨基酸的分布看出,游离型必需氨基酸在组织和血浆中的浓度都很低,而丙氨酸、谷氨酸、谷氨酰胺和甘氨酸四种非必需氨基酸在组织中较高、血浆中则低(表2-2)。说明这几种非必需氨基酸能广泛在细胞内合成和储留。将体内游离必需氨基酸的浓度与大鼠每日氨基酸需要量比较(表2-2),游离氨基酸库每日必须转换数次才能满足大鼠生长的需要量。

表2-2 幼鼠(50g)体内氨基酸浓度和必需氨基酸需要量

| 蛋白质 | ||

| g·100g-1食物* | KJ·100kJ-1食物** | |

| 苹果 | 0.3 | 2.8 |

| 稻米(上白梗) | 6.7 | 7.8 |

| 带鱼 | 18.1 | 52.1 |

| 小麦粉(富强粉) | 9.4 | 10.7 |

| 土豆 | 2.3 | 11.9 |

| 花生米 | 26.2 | 19.2 |

| 瘦猪肉 | 16.7 | 20.2 |

| 鸡蛋 | 14.7 | 34.6 |

| 黄豆 | 36.3 | 35.2 |

| 豆腐(北) | 7.4 | 41.1 |

| 牛肉 | 20.1 | 46.7 |

血浆游离氨基酸经细胞膜进入组织细胞。在细胞上膜上具有转运中性、碱性、酸性各种类别氨基酸的载体,各类中不同氨基酸之间具有相互竞争的作用。

氨基酸在体内代谢途径可以归纳为三种:①掺入组织蛋白。经过一段时间后,随着组织蛋白的分解,又重入游离氨基酸库;②进行分解代谢。其碳架形成CO2呼出、或转化为糖原和脂肪蓄积,其氨基形成尿素排出;③合成其他含氮化合物,如嘌呤碱、肌酸、肾上腺素。这些物质继续降解不再返回游离氨基酸库。此外,还合成其他非必需氨基酸。

2.2.3 氨基酸转变为生理活性物质

氨基酸在体内主要是用来合成蛋白质,少量用于合成其他一些有生理活性的物质。

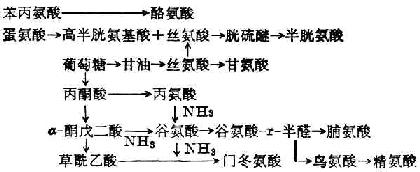

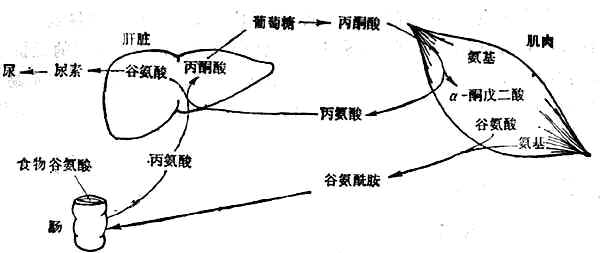

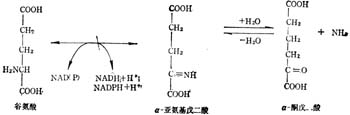

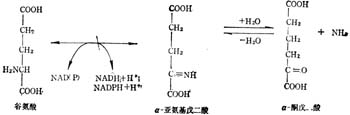

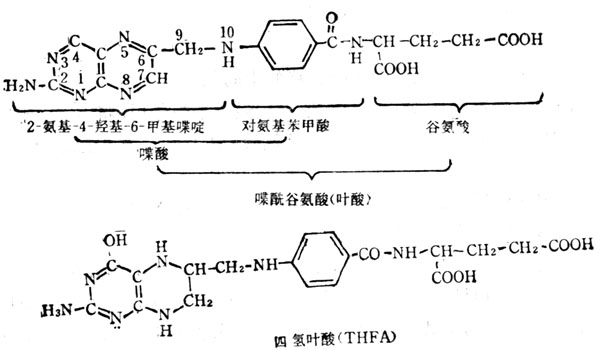

合成非必需氨基酸:酪氨酸和半胱氨酸分别由苯丙氨酸和蛋氨酸衍生而来,其他非必需氨基酸可由柠檬酸循环所产生的α-酮戊二酸或其他氨基酸与酮酸形成(图2-1)。

上述合成不普遍存在于各种组织,如苯丙氨酸只在肝脏受羟化酶催化而形成酪氨酸。

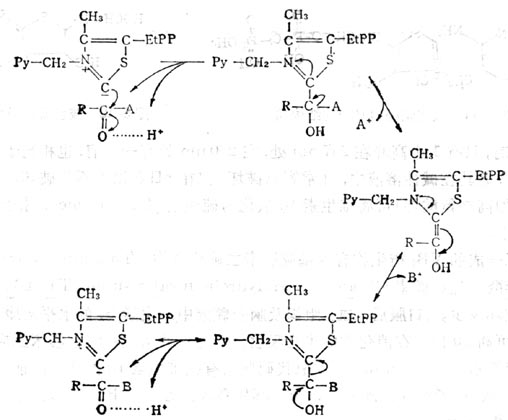

图2-1 非必需氨基酸的合成

嘌呤和嘧啶的生物合成:嘌呤和嘧啶碱可从食物供给,也能在体内自行合成。合成的主要原料是门冬氨酸、谷氨酰胺、甘氨酸等。

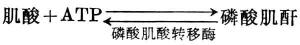

肌酸和肌酸酐的生物合成:肌酸由食物供给,也可以在体内从蛋氨酸、甘氨酸和精氨酸合成。肌酸由血液送至肌肉,被主动吸收,每天转换率为2%。体内大部分肌酸以肌酸和磷酸肌酸的形式储于骨胳肌。在静止的肌肉中则以磷酸肌酸为主,而在疲劳的肌肉中,磷酸肌酸浓度却很低。这是由于磷酸肌酸在磷酸肌酸转移酶的作用下,转变为肌酸和ATP的结果:

这个反应使肌肉在无氧条件下,能从磷酸肌酸获得附加的但数量有限的ATP。不论肌酸或者磷酸肌酸主要通过非酶脱水反应缓慢而不可逆地形成肌酸酐。肌酸酐不被利用,进入血液随尿排出,每日肌酸酐生成的量相当恒定,约为总肌酸库的1.7%。

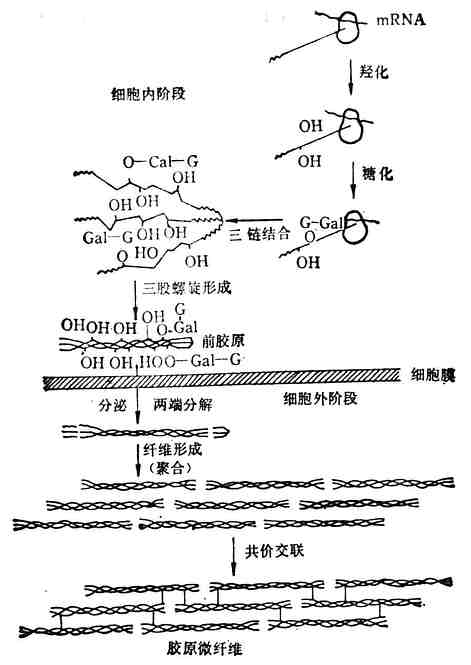

2.2.4 蛋白质的生物合成和周转

蛋白质有高度的特异性。食物蛋白必须经过消化水解成为氨基酸而吸收,再合成人体所需要的各种蛋白质。蛋白质的合成体系主要由信使核糖核酸(mRNA)、转运核糖核酸(tRNA)、核糖核蛋白体核酸(rRNA)和某些蛋白质因子共同组成。mRNA是蛋白质合成的模板,tRNA是搬运氨基酸(原料)的工具,rRNA相当于装配机,促进氨基酸相互以肽键相结合。各种氨基酸在各自的搬运工具携带下,在装配机上按照模板的要求有次序地相互结合,生成具有一定氨基酸排列顺序的特定多肽链。合成后的多肽链,有的经过一定处理,有的与其他多肽链、糖、脂质等结合后形成具有生物活性的蛋白质。当合成原料(特别是必需氨基酸)供给不足时,可引起细胞内蛋白质合成减缓或停止。

每日蛋白质合成的量取决于生长、合成各种酶和修补组织细胞的需要。各种组织细胞合成与分解的速率差异很大,如小肠粘膜每1~2天更新一次而红细胞的寿命则约为120天;又如用同位素研究表明每天能合成血浆白蛋白10g、纤维蛋白2g,而幼年大鼠骨胳中胶原的生物半寿期却长达300天。用给予人体标记15N氨基酸方法估计不同年龄组成蛋白质合成的速率,得出体重约70kg的成年男子每日蛋白质合成量大于200g(表2-3)。这个数量超过成人每日蛋白质需要量或摄入量若干倍,因而可以理解陈旧蛋白质分解产生的氨基酸仍能用于蛋白质的再合成。

表2-3 不同年龄组总蛋白质合成率

| 年龄组 | 人数 | 体重(kg) | 年龄(范围) | 总蛋白质合成率(g.kg-1.d-1) |

| 新生儿(早产) | 10 | 1.94 | 1~46天 | 17.46 |

| 婴儿 | 4 | 9.0 | 10~20月 | 6.9 |

| 青年 | 4 | 71 | 20~23岁 | 3.0 |

| 老年 | 4 | 56 | 69~91岁 | 1.9 |

2.2.5 氨基酸的降解

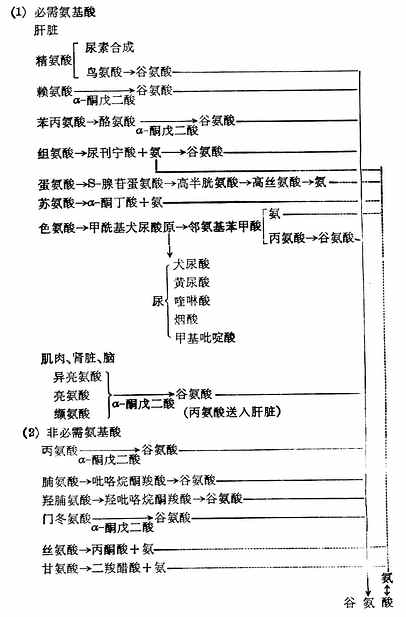

各种氨基酸按照特定的化学反应进行降解。图2-2表明大鼠体内氨基酸降解的主要场所和产物。

图2-2 氨基酸主要降解场所与产物

有7种必需氨基酸主要在肝脏降解,其余异亮氨酸、亮氨酸、缬氨酸3种必需氨基酸(支链氨基酸)主要在肌肉中以及肾、脑中降解。支链氨基酸在肌肉中经转氨基作用变为丙酮酸和谷氨酸,继而分别形成丙氨酸和谷氨酰胺,再经血循环分别送到肝脏和肠。在肠壁转变为丙氨酸和谷氨酸。丙氨酸经门静脉送入肝脏,其氨基形成尿素、碳架经糖原异生作用转为糖(图2-3)。

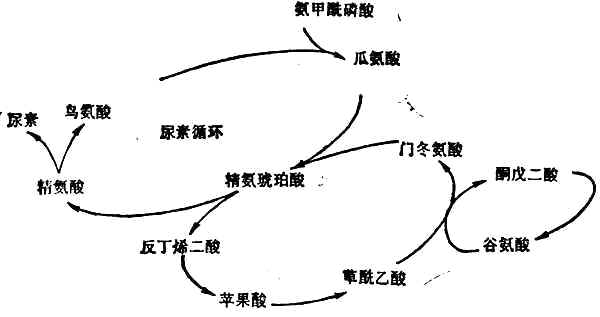

尿素的形成几乎全部局限在肝脏中,因肝脏是唯一含有精氨酸酶的组织。首先是氨和CO2合成氨甲酰磷酸,然后经过瓜氨酸、精氨(酸代)琥珀酸、精氨酸等一系列合成反应(图2-4),最后精氨酸在精氨酸酶的催化下分解为尿素和鸟氨酸。鸟氨酸重返尿素合成的循环,尿素随尿排出。

图2-3 葡萄糖-丙氨酸循环

CO2+NH3+ATP

↓

图2-4 尿素合成的途径

尿氨是蛋白质代谢的最终产物之一,在肾脏合成。由血浆送来的谷氨酰胺,在肾脏的近曲小管上皮细胞中,经谷氨酰胺酶催化水解为氨和谷氨酸盐。谷氨酸盐在谷氨酸脱氢酶的催化下,又产生氨和α-酮戊二酸。氨随尿排出;α-酮戊二酸经糖原异生作用形成葡萄糖,送入血循环重新利用。在饥饿或糖尿病等发生酸中毒的情况下,尿氨增多,肾脏既排泄氨又成了供给葡萄糖的场所。氨的形成也使身体保存了钠离子,否则钠离子将用于中和酸而被排出。

2.3 蛋白质的生理功用

蛋白质是构成人体组织的主要成分,是供给氮的唯一来源,其含量约占人体总固体量的45%。。人体的一切细胞组织都由蛋白质组成。许多具有重要生理作用的物质,缺少蛋白质就不存在。如有催化作用的酶;调节各种代谢过程的蛋白激素;输送各种小分子、离子、电子的运输蛋白;肌肉收缩的肌动蛋白;有防御功能的免疫球蛋白;构成机体支架的胶原蛋白等。

在一般情况下供给热能不是蛋白质的主要功用。但是在组织细胞不断更新过程中,蛋白质分解成氨基酸后,有一小部分不再利用而分解产热;也有一部分吸收的氨基酸,由于摄食过多或不符合体蛋白合成的需要,则氧化产热。人体每天所需热能大约有10~15%来自蛋白质。在特殊情况下,当糖和脂肪摄入不足时,蛋白质用于产生热能。

机体储存蛋白质的量很少,在营养充足时,也不过只有体蛋白总量的1%左右。这种蛋白质称为易动蛋白,主要储于肝脏、肠粘膜和胰腺,丢失后对器官功能没有改变。当膳食蛋白缺乏时,组织蛋白分解快、合成慢,导致如下一系列生化、病理改变和临床表现:肠粘膜和消化腺较早累及,临床表现为消化吸收不良、腹泻;肝脏不能维持正常结构与功能,出现脂肪浸润;血浆蛋白合成发生障碍;酶的活性降低,主要是黄嘌呤氧化酶和谷氨酸脱氢酶降低;由于肌肉蛋白合成不足而逐渐出现肌肉萎缩;因抗体合成减少,对传染病的抵抗力下降;由于肾上腺皮质功能减退,很难克服应激状态;胶原合成也会发生障碍,使伤口不易愈合;儿童时期可见骨骼生长缓慢、智力发育障碍。蛋白质长期摄入不足,可逐渐形成营养性水肿,严重时导致死亡。

2.4 膳食蛋白质的利用

2.4.1 蛋白质的消化与吸收

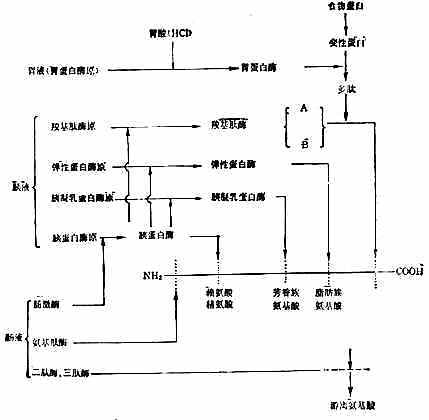

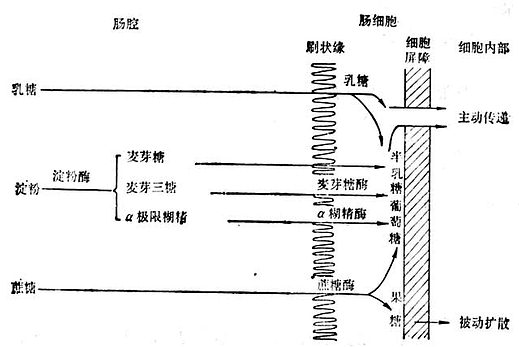

食物蛋白在胃液消化酶的作用下,初步水解,在小肠中完成整个消化吸收过程。胃蛋白酶原从胃底部和幽门部的主细胞分泌,在胃酸和已存在的胃蛋白酶作用下,释出一部分多肽,形成具有活性的胃蛋白酶。胃蛋白酶的作用较弱、专一性较差,除粘液蛋白外,只能促进各种水溶性蛋白质水解成为多肽,主要水解苯丙氨酸、酪氨酸和亮氨酸组成的肽键。

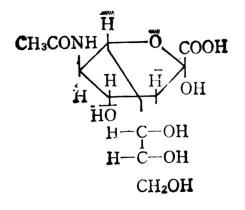

胰液中有胰蛋白酶、胰液乳蛋白酶、弹性蛋白酶等内肽酶和羧基肽酶A与B等外肽酶。胰酶催化蛋白质水解的作用和专一性都较强。作过胃切除术的人,食物蛋白未经胃蛋白酶的作用,其消化率并不受到严重的影响。胰蛋白酶作用于有碱性氨基酸残基的羧基组成的肽键;胰凝乳蛋白酶主要作用于有芳香族氨基酸残基的羧基组成的肽键;弹性蛋白酶作用于有脂肪族氨基酸残基的羧基组成的肽键;羧基肽酶A作用于中性氨基酸残基C端的肽键;羧基肽酶B作用于碱基氨基酸残基的C端的肽键(图2-5)。

图2-5 胃肠道内蛋白质的消化(根据Gilter修改)

初分泌的各种胰酶都是无活性酶原,排至十二指肠后才被激活发挥作用。胰蛋白酶原被小肠上皮细胞刷状缘表面的肠激酶激活,失N端六肽变成胰蛋白酶。胰蛋白酶再激活胰凝乳蛋白酶原、弹性蛋白酶原和羧基肽酶原,使变成相应的酶(图2-5)。胰蛋白酶原的分泌受肠内食物蛋白的影响,当胰蛋白酶与食物蛋白结合完毕后,多余的胰蛋白酶能抑制胰腺再分泌。

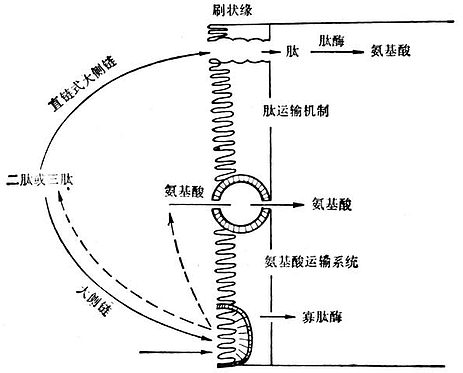

胰酶水解蛋白的产物,仅1/3为氨基酸,其余为寡肽(10个氨基酸以下的肽链)。肠液中肽酶极少,而在肠粘膜细胞的刷状缘和胞液中,分别含有多种寡肽酶,能从肽链的N端逐步水解肽链,称之为氨基肽酶。刷状缘含有的酶能水解2~6个氨基酸组成的肽;肠液中的酶主要水解二肽、三肽。一般认为正常情况下,四肽以上的肽链遇到刷状缘,先水解为三肽或二肽,吸收入细胞后再进一步分解为氨基酸。

L-氨基酸和二、三肽主要通过耗能需钠主动转运从肠壁吸收。在肠粘膜细胞膜上,具有吸收不同种类氨基酸和二、三肽的高度专一性的转运体系。D-氨基酸可能与相应的的L-氨基酸利用同一转运系统,但它和该系统的亲和力远不及L-氨基酸。在蛋白质代谢产物的吸收中,二、三肽的吸收速率比氨基酸快,中性和较为亲水的氨基酸的吸收速率又比碱性和较为疏水的氨基酸为快。

肠道中的蛋白质并非全部来自膳食,还有来自脱落粘膜的上皮细胞和消化酶等内源性蛋白质。据估计成人每天有内源性蛋白35~130g(蛋白质摄入量低时少些)参与体内蛋白质代谢。内源性蛋白不受烹煮和胃酸的作用,而且表面被肠液粘蛋白保护,故较难消化。大部分内源性蛋白质需进入回肠才能充分消化吸收。在回肠末段和大肠中细菌的酶也能分解蛋白质,但人的结肠不能吸收氨基酸,生成的氨基酸只能随粪便排出。

2.4.2 肝脏的作用

摄食蛋白质后,门静脉血中氨基酸的浓度和模式都有改变,但体循环血中氨基酸的变化不大。这是由于肝脏是必需氨基酸(支链氨基酸除外)进行分解代谢的主要场所,肝脏能控制吸入的氨基酸,并能按照机体的需要调节其代谢速率。

大量进食氨基酸后,多余的氨基酸大部分由肝脏降解为尿素,小部分在肝脏用于合成蛋白质。如Elwyn(1970)给狗大量肉食(140g)后,吸入的氨基酸约57%降解为尿素,14%合成肝脏蛋白,6%合成血浆蛋白,其余23%进入体循环。

氨基酸进入肝脏过多时,可以通过酶的作用加以控制。正常情况下,肝脏中分解氨基酸的酶含量相对较少,大量供给氨基酸时,酶的含量适应性地增加,使超过身体需要量的氨基酸分解破坏。

肝脏中蛋白质的合成量,取决于氨基酸摄入量和氨基酸的模式。这可从核蛋白体的合成反映出来。当氨基酸摄入量很少或不平衡时,多核蛋白体解聚为低核蛋白体和单核蛋白体,核糖核酸分解;氨基酸摄入量充足和比例适宜时则相反。

2.4.3 血液氨基酸浓度的调节

血浆游离氨基酸是氨基酸在各组织间转运的主要形式。肝脏通过维持血浆氨基酸的浓度,调整不同摄入量和组织需要量之间的平衡。正常成人血浆游离氨基酸总浓度为350~650mg·L-1,昼夜周期性相差约30%,个别氨基酸昼夜差一般不大于50%。

血浆氨基酸是受肝脏调节,但当氨基酸摄入量超过代谢限度时,血浆氨基酸的浓度会急剧上升。如分别给断乳大鼠和成年大鼠以含不同量色氨酸的饲料,当色氨酸含量超过生长或维持需要的最大量(断乳鼠色氨酸需要量占饲料0.1%、成年鼠色氨酸需要量占饲料0.03%)时,血浆色氨酸浓度增高。这种方法曾用于测定人体必须氨基酸的需要量,如测得成人色氨酸的需要量为3mg/kg体重。这与用氮平衡法得出的需要量结果一致。然而,对其他氨基酸(如赖氨酸)的测定没有得到理想的结果。

血浆氨基酸浓度也受膳食糖的影响。在进食糖后,胰岛素的分泌增多。在胰岛素的作用下,大多数氨基酸进入肌肉,而使血浆中的浓度下降。其中以支链氨基酸的下降最为明显,在进食一次葡萄糖后可降低40%;而某些氨基酸(如色氨酸)受影响很少。

氨基酸进入脑细胞的量,也决定于血浆中其他竞争性氨基酸的浓度。给大鼠色氨酸后,脑中游离色氨酸的含量增高,5-羟色胺增多;给大鼠进食糖,引起血浆中支链氨基酸大幅度下降,促进色氨酸进入脑组织,同样使脑中5-羧色胺增高。

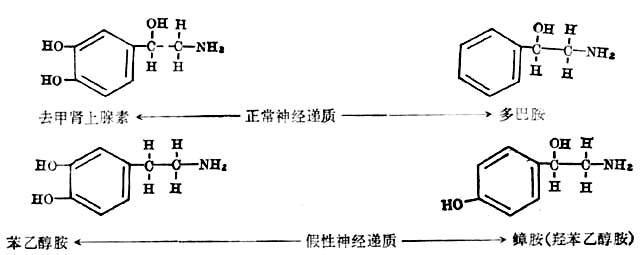

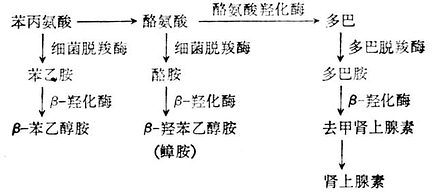

上述作用不仅与5-羧色胺的代谢有关,而且在病理情况下,对脑功能的影响也有重要意义。肝脏硬化、功能不全时,在肠道细菌作用下产生的胺和氨,不能正常地在肝脏分解与转变,而是由循环通过血脑屏障进入脑细胞。如苯丙氨酸在细菌作用下变成苯乙胺,到脑中转变为β-羧酪胺(樟胺),成为与儿茶酚胺竞争的假神经递质。在正常情况下,能被肝脏调节的氨基酸(如色氨酸、苯丙氨酸),这时也不再受控制,随着血浆进入脑组织。另外,在正常情况下,主要在肝脏降解的胰岛素也不再分解。血浆胰岛素含量增高,促进支链氨基酸进入肌肉;血浆支链氨基酸下降,又增加了色氨基酸进入脑细胞的比例。上述种种因素能使脑组织中5-羟色胺产生过多,引起肝昏迷。根据以上论点,给肝昏迷患者以含高支链氨基酸的膳食或输液,能有效地解除症状。

2.4.4 骨骼肌的作用

骨胳肌是身体最大的组织,约占体重的45%。因此,在蛋白质代谢中,肌肉氨基酸的代谢占相当重要的位置。肌肉是氨基酸代谢的场所,也是支链氨基酸代谢的主要场所,在肌肉氨基酸代谢中,胰岛素起重要的调节作用。它能促进氨基酸,特别是支链氨基酸,进入肌肉组织,促进肌肉蛋白的合成,并减缓其分解。肾上腺皮质激素和胰岛素的作用则相反。

测定肌肉蛋白代谢的方法主要有两种,即比较肌肉动静脉血中氨基酸含量的差别和测定尿中3-甲基组氨酸的排出量。

禁食者肌肉中释放大量丙氨酸和谷氨酰胺,其量相当于70kg体重的男子每日丢失75g肌肉蛋白。丙氨酸是由葡萄糖分解产生的丙酮酸与氨基酸分解释出的氨基合成的,通过血液送入肝脏,在肝脏经糖原异生成形成葡萄糖和尿素。前者返回肌肉,重新利用,形成了葡萄糖-丙氨酸循环,后者随尿排出(图2-3)。是氨基酸分解产生的氨基在血液中运输的形式。谷氨酸胺主要进入肠壁组织和肾脏,在肠壁中再转变为丙氨酸而后进入肝脏;在肾脏中分解释出氨,成为尿氨的主要来源,同时也进行糖原异生作用。

3-甲基组氨酸是肌肉中肌动蛋白、肌球蛋白分解时,3-甲基组氨酸的排出量曾用来研究食物成分对肌肉蛋白分解速率的影响。给幼年大鼠普通的、缺乏蛋白质和缺乏热能与蛋白质的三种饲料。发现蛋白质缺乏组,尿中3-甲组氨酸的排出量很快减至原排出量的1/5,补以蛋白质后排出量增高;热能与蛋白质缺乏组,尿中3-甲基氨基酸开始增多,随后逐渐下降。实验表明,蛋白质缺乏时,肌肉蛋白停止分解,而在热能与蛋白质缺乏时,肌肉蛋白先加速分解,然后减慢。印度营养不良的儿童,3-甲基组氨酸的排出量低,营养补充后则升高。减肥者长期禁食,尿中3-甲基组氨酸排出量亦逐渐下降。

尿中3-甲基组氨酸的排出量也受年龄和激素的影响。新生儿每公斤体重的排出量高于成年人,老年人的排出量又比中、青年为低。

2.4.5 氮平衡

体内氮代谢的最终产物主要随尿排出,汗液和脱落的皮屑中含有少量含氮化合物,还有微量的氮随毛发、鼻涕、月经、精液等丢失。肠道中未被吸收的含氮化合物从粪排出。

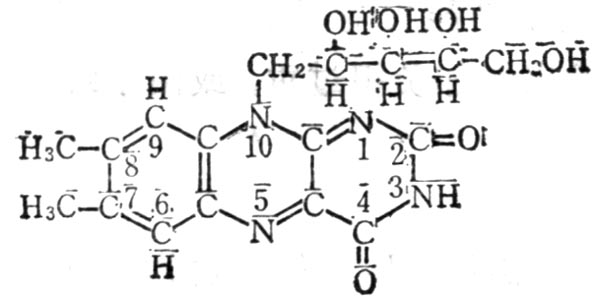

尿中主要的含氮化合物有尿素、氨、尿酸和肌酸酐,其量随蛋白质的摄入而异(表2-4)。

表2-4 成人不同膳食每日尿氮排出量(g)

| 尿氮来源 | 高蛋白膳 | 低蛋白膳 | 禁食 | |

| 第1天 | 第2天 | |||

| 总氮 | 16.80(100) | 3.60(100) | 10.51(100) | 8.71(100) |

| 尿素氮 | 14.70(87.5) | 2.20(61.7) | 8.96(85.1) | 6.62(75.4) |

| 氨氮 | 0.49(3.0) | 0.42(11.3) | 0.40(3.8) | 1.05(12.0) |

| 尿酸氮 | 0.18(1.1) | 0.09(2.5) | 0.12(1.1) | 0.17(1.9) |

| 尿肌酸酐氮 | 0.58(3.6) | 0.60(17.2) | 0.44(4.2) | 0.39(4.4) |

| 其他氮 | 0.85(4.9) | 0.27(7.3) | 0.59(5.6) | 0.54(6.1) |

注:()内为尿总氮的%

普通膳食时,尿素氮占总氮量80%以上;低蛋白膳时,尿素氮降低;饥饿时,氨氮增高。尿肌酸酐的排出量似乎与膳食蛋白的含量无关。

组织蛋白的分解代谢和合成代谢处于动态平衡,这种平衡可用氮平衡表示:

B=I棧?/FONT>U+F+S)

氮平衡(B)是摄入氮量(I)和排出氮量[尿氮(U)、粪氮(F)、皮肤(S)]的差数。成年人摄入和排出的氮量大致相等,B等于或接近零(摄入氮的±5%以内),称为氮平衡;儿童在生长发育时期,有一部分蛋白质在体内储留,B为正数,称为正氨平衡;衰老、短暂的饥饿或某些消耗性疾病,排出氮量大于摄入氮量,B为负数,称为负平衡。

氮的摄入量和排出量可用实验方法测得。在测定中,由于食物未完全消化,摄入量的计算往往偏高;由于样品丢失或忽略不计,排出量的计算往往偏低。两者误差的总和可使摄入量和排出量相差10~15%。

氮平衡受热能摄入量的影响,热能有节省蛋白质的作用。如1973年FAO/WHO专家委员会报告,给受试者蛋白质0.57g·kg-1体重,当热能供给量充裕时,出现正氮平衡;而当热能供给量在维持水平时,出现负氮平衡。氮平衡还受生长激素、睾酮、皮质类固醇和甲状腺素等激素的影响。这些激素有促进蛋白质合成的作用,或促进蛋白质分解、抑制合成的作用。

2.5 蛋白质和氨基酸的需要量

人类对蛋白质需要量的研究,虽已有100多年的历史,但理论上的发展缓慢。50年代前后,Rose等人对人体各种必需氨基酸需要量进行了一系列的测定,以后国联和联合国曾多次召集专家讨论和修订蛋白质和氨基酸的需要量,有关的研究工作至今仍在进行中。

2.5.1 蛋白质的需要量和供给量

营养素的需要量是维持人体正常生理功能和健康所必需的最低量;供给量是能满足人群中绝大多数人需要的摄取量,是根据需要量制订的。蛋白质需要量的测定方法有要因加算法、氮平衡法两种。

要因加算法(factorial method)是用测定必需丢失氮(obligatory nitrogen loss)来确定蛋白质需要量的方法。人(或动物)在进食无蛋白膳的条件下所丢失的内源氮,包括尿、粪氮和皮肤氮等,称为必需丢失氮。为维持健康,每日丢失的氮必须给予补偿,从补偿量可以得出蛋白质的需要量。人从摄入普通膳改为无氮膳后,氮的排出量会逐日下降。约8~14天后达到稳定的最低值,此值即内源氮。FAO/WHO专家委员会在1965年介绍了要因加算法,1973年作了修改,其测定值和蛋白质供给量的计算见表2-5。

表2-5 用要因加算法计算成年男子蛋白质供给量(FAO/WHO1973)

| 平均必需丢失氮(mg·kg-1·d-1) | |

| 尿氮 | 37 |

| 粪氮 | 12 |

| 皮肤氮 | 3 |

| 其它氮 | 2 |

| 总氮 | 54 |

| 个体差异增加(%) | 30 |

| 按卵蛋白计算增加(%) | 30 |

| 氮供给量(mg·kg-1·d-1) | 91 |

| 蛋白质供给量(g·kg-1·d-1) | 0.57 |

| 蛋白质供给量(g·70kg-1·d-1) | 40 |

平均必需丢失氮加上两个标准差(个体差异)可以得到满足97.5%人群需要的供给量,也可按照生物学个体差异的规律加上两个15%以计算供给量。此处按后者计算,54mg加上30%得70mg。为补偿丢失氮,用参考蛋白作用标准来换算蛋白质需要量。由于卵蛋白在常规大鼠实验中的利用率为95~98%,1965年用其作为天然参考蛋白,但以后在人体氮平衡实验中证明卵蛋白的利用率仅70%左右。因此,在1973年的计算中,为校正卵蛋白利用率的不足,在70mg氮上增加30%得91mg。以0.091g·kg-1体重氮乘上6.25,得蛋白质供给量0.57g·kg-1体重。有些国家在这种方法的基础上加以修改,提出本国蛋白的供给量。如美国(1980年)为0.8g·kg-1体重,日本(1980年)为1.18g·kg-1体重。

氮平衡法(nitrogen balance method)是在控制膳食中有同量蛋白质的情况下,求出达到维持氮平衡时的蛋白质摄入量,作为机体蛋白质的需要量。这种方法虽然古老,而且测定值又受体内蛋白质储备和热能摄入量的影响,但目前国际上仍作为测定人体蛋白质需要量的一种方法。1963年国际根据Sherman的氮平衡实验,提出成年人蛋白质需要量为1g/kg体重。王成发和陈学存对成年男子进行氮平衡实验,在热能供给充裕的情况下,蛋白质的需要量在0.9~ 1.0g·kg-1体重范围内。我国膳食以植物性食品为主,植物蛋白的生物价值稍低。因此,每日膳食中蛋质的供给量应按1.1g·kg-1体重,成年男子63kg体重为70g(1988年第五届全国营养学术会议修订)。儿童时期需要更多的蛋白质以保证生长发育,1岁以内婴儿蛋白质的需要量:人乳喂养者为2g·kg-1体重;牛乳喂养者3.5g·kg-1体重;混合喂养者4g·kg-1体重。1岁以后逐渐减少,直至成年人的1.1g·kg-1体重。妊娠期为保证母体和胎儿增长需要,在妊娠第4~6个月每日供给量增加15g、第7~9个月每日增加25g。乳母每日也增加25g。

2.5.2 必需氨基酸需要量

人体需要蛋白质,确切地说是需要蛋白中的氨基酸,因此测定氨基酸的需要量比测定蛋白质的需要量更有直接意义。

研究氨基酸需要量的方法是给实验对象先摄食缺乏某一种氨酸的食物,然后补充不同量的该种氨基酸。当达到氮平衡(成人)或促进生长发育(儿童)时,所需的最低量即该种氨基酸的需要量。Rose首先用氮平衡法得出成年男子各种氨基酸的需要量。以后,不少学者研究了不同年龄、性别的人群的必需氨基酸需要量。用氮平衡法得出的需要量一般选范围较大,现将Rose等人测定的需要量平均值列于表2-6。目前我国暂参照FAO/WHO(1973)数据,作为成年男子必需氨基酸需要量标准。

表2-6 人体必需氨基酸平均需要量(mg·kg-1·d-1)

| 婴儿(Holt) | 儿童10~12岁(Nakagawa) | 成年男子(Rose) | 成年女子(Hegsted) | 成人(FAO/WHO 1973) | |

| 组氨酸 | 25 | - | - | - | - |

| 异亮氨酸 | 111(5.8) | 28(7.0) | 10(3.3) | 10(3.3) | 10(2.9) |

| 亮氨酸 | 153(8.1) | 49(12.3) | 11(3.7) | 13(4.3) | 14(4.0) |

| 赖氨酸 | 96(5.1) | 59(14.8) | 9(3.0) | 10(3.3) | 12(3.4) |

| 蛋氨酸+胱氨酸 | 50(2.6) | 27(6.8) | 14(4.7) | 13(4.3) | 13(3.7) |

| 苯丙氨酸+酪氨酸 | 90(4.7) | 27(6.8) | 14(4.7) | 13(4.3) | 14(4.0) |

| 苏氨酸 | 66(3.5) | 34(8.5) | 6(2.0) | 7(2.3) | 7(2.0) |

| 色氨酸 | 19(1.0) | 4(1.0) | 3(1.0) | 3(1.0) | 3.5(1.0) |

| 缬氨酸 | 95(5.0) | 33(8.3) | 14(4.7) | 11(3.7) | 10(2.9) |

| 总计(除去组氨酸) | 680 | 261 | 81 | 80 | 83.5 |

()内数值是根据原表以色氨酸为1的计算值。

摘自White,PL et(1974):"Total ParenteralNutrition",p.65

前已提到胱氨酸和酪氨酸在体内可以分别由蛋氨酸和苯丙酸合成。摄入此两种非必须氨基酸可分别节省蛋氨酸和苯丙氨酸,即胱氨酸可代替30%蛋白酸、酪氨酸可代替50%苯丙氨酸。

人体蛋白质和必需氨基酸的需要量(按kg体重计),都随年龄的增长而下降,但必需氨基酸下降的幅度更大些。成人每公斤体重必需氨基酸的需要量仅约为婴儿需要量的1/8。将各年龄组必需氨基酸的平均需要量加上30%计算成为97.5%人群的需要量,再和相应年龄组的蛋白质需要量比较,分别得出必需氨基酸的需要量占蛋白质需要量的比值:婴儿为43%;儿童为36%;成人为19~20%。婴幼儿的需要量比成人高的理由是:婴幼儿除了满足维持的需要量(补偿内源氧化损失的氨基酸)外,还有生长发育的需要。

各种必需氨基酸除了要求数量足够,还要求互相间的比例(或称模式)恰当。因为人体细胞蛋白质的氨基酸有一定的比例,膳食蛋白所提供的各种必需氨基酸和这种比例相近,才能充分为机体所利用。如果缺乏其中的一种,则tRNA就不可能及时地将所需要的各种氨基酸全部带给rRNA,其他氨基酸得不到充分利用,蛋白质的合成也就不能顺利进行。表2-6括号内的数值列举了各个模式。实验证明不给或给过量的某种氨基酸,造成与适宜模式有较大的偏离时,都可引起受试动物发生代谢障碍或出现毒性症状。如每日饲料中增加2%蛋氨酸,可使动物生长迟缓,肝、脾、胰发生退行性变性,肾脏肥大等;而蛋氨酸供给不足,也可引起物肝脏坏死;赖氨酸不足,大鼠可出现脂肪肝;色氨酸不足,造成烟酸缺乏。

还应指出:热能和非必需氨基酸的供应必须充裕,才能使表2-6中列举的必需氨基酸的量能够满足机体构成组织蛋白的营养效能。

2.5.3 影响蛋白质需要量的因素

膳食热能有节省蛋白质的作用,热能供给不足,蛋白质将氧化产生热能。Callowag(1974)等发现供给氮7~8g,逐步增加热能时,氮的损失就减少;当热能供给达到12600kJ时,就得到正氮平衡。因而在营养支持时和研究蛋白质需要量的实验中,都必须注意在给时,就得到正氮平衡。还要配合足够的热能。热环境对蛋白质需要量的影响,意见不一致。Consolazio分析热适应者在38.7℃下进行中等体力劳动时,手臂汗液氮含量为241mg·L-1,因而认为人在热环境下进行中等体力劳动时,蛋白质的摄取量应在一般摄入量的基础上增加13~14%。但Ashworth测定6名牙买加热适应者的全身汗液,发现汗氮浓度不高;Weinen测定6名坦桑尼亚青年的汗液,发现汗氮每日最大丢失量只有0.5~1g;Thaper还发现当汗氮浓度增高时,尿氮含量会代偿性降低;因此,他们认为即使在热环境多汗的情况下,也不必增加蛋白质的供给量。

重体力劳动时,热能需要量增高。蛋白质摄入量随着膳食摄入量的增加而有所增高。体力劳动是否增加蛋白质的需要量,也有不同的意见。较多的看法倾向于在劳动尚不熟练的阶段或在运动训练时期,提高蛋白质的供给对修补组织和预防运动性贫血是有益的。Buskirk等(1972)认为某些可能发生挫伤的运动,如足球或摔跤,蛋白质需要量增至每日2.5g·kg-1体重。实验研究报道我国体操运动员蛋白质需要量是1.8g·kg-1体重,其中2/3是优质蛋白,蛋白质占总热能的12~14%;儿童或者少年运动员按单位体重计算,蛋白质的需要量比成年人高,9~11岁体操运动员的需要量为3g左右。已知剧烈的肌肉活动可增加红细胞的破坏。Yamaji通过实验证明,在运动实验开始时,红细胞、血红蛋白、血清蛋白都下降。下降持续时间的长短和蛋白质摄取量有关,如每天摄取蛋白质1~1.5g·kg-1体重,血红蛋白和血清蛋白降低后不易恢复。Yoshimura称这种运动期间出现的贫血为运动性贫血。他根据动物实验推测运动性贫血的机理是:剧烈运动时,可能由于肾上腺素的作用,使脾脏收缩释放出溶血因子以破坏红细胞。从红细胞游离出的血红蛋白可用于制造肌红蛋白和新的红细胞,以适应运动的需要。为了预防运动性贫血,Yoshimura提出在体力锻炼期间,蛋白质供给量应为每日2g·kg-1体重。

在失眠、精神紧张、生活节律改变等应激情况下,蛋白质需要量增加6~12%不等,但个体差异较大。

2.6 蛋白质营养状况的评价

评价蛋白质营养状况的指标主要有以下数种。

2.6.1 上臂肌围(arm muscle circumference,AMC)和上臂肌区(arm muscle area,AMA)

上臂肌围和上臂肌区是评价总体蛋白储存的较可靠的指标。假设上臂为圆筒,上臂骨径不计,测量上臂中点处的围长(AC)和三头肌部皮褶厚度(TSF),即可计算上臂肌围和上臂肌区。其计算式:

AMC(mm)=AC(mm)-3.14×TSF(mm)

AMA(mm2)=[AC(mm)-3.14×TSF(mm)]2/(4×3.14)

AMC评价标准:国际标准25.3cm(男)、23.2cm(女),日本24.8cm(男)、21.0cm(女)。测定值>90%标准值为正常。我国某单位根据1532舰艇人员(男)的测量,提出AMC≥237mm为正常,<237mm为缺乏;AMA≥4490mm2为正常,<4490mm2缺乏。

上臂肌围测算简便,评价结果和其他蛋白质营养状况的评价(总体K和肌肉CT)的结果有显著相关。但测量易有误差,由于上臂是纺缍形的,即使同一人操作,上臂围和皮褶厚度两处测量误差的合计可约达10%。此外,“上臂为圆筒形”“骨径不计”的假设是不妥当的。

2.6.2 血清蛋白

低蛋白膳可引起血浆蛋白合成降低。用血浆蛋白除去法(plasmaphresis)使动物丢失50%的血浆蛋白,再饲以高蛋白膳可在一日内迅速恢复其损失的1/3,并在二周内完全恢复到正常水平。如果血清总蛋白和白蛋白长期低于正常值,可以说明体蛋白不足。

血清蛋白中白蛋白(albumin,Alb)、前白蛋白(prealbumin,PreAlb)、运铁蛋白(transferrin,TFN)和视黄醇结合蛋白(retinol binding protein,RBP)主要都在肝脏合成。这几种血清蛋白浓度降低,可以认为是脏器蛋白缺乏、生化合成减低的缘故。

(1)白蛋白白蛋白是群体调查时常用的指标。人群调查发现平均血清白蛋白水平低,往往与膳食蛋白的摄入量不足有关。

Alb评价标准:>35g·L-1正常,28~34g·L-1轻度缺乏,21~27g·L-1中度缺乏,<21g·L-1严重缺乏。当白质蛋白浓度低于28g·L-1时,会出现水肿。

白蛋白测定样品易采集,方法简易。但白蛋白体库大(4~5g·L-1)、生物半寿期(20d)长,早期缺乏时不易测出。

(2)运铁蛋白运铁蛋白是输送铁的蛋白。和白蛋白比较,运铁蛋白体库较小、生物半寿期(8~10日)较短,故能及时地反映脏器蛋白急剧的变化。在高蛋白膳治疗时,血浆中浓度上升快,是判断治疗效果的良好指标。

TFN评价标准:2500~3000mg·L-1正常。1500~2000 mg·L-1轻度缺乏,1000~1500mg·L-1中度缺乏,<1000 mg·L-1严重缺乏(用放射免疫法测定)。

运铁蛋白的浓度又受铁的影响。当蛋白质和铁的摄取量都低时,其血浆浓度出现代偿性增高,在评价时应注意。

(3)前白蛋白前白蛋白的主要功能是运输甲状腺素。它的体库很小,生物半寿期1.9天。

PreAlb评价标准:157~296 mg·L-1为正常,100~150mg·L-1轻度缺乏,50~100 mg·L-中度缺乏,<50 mg·L-1严重缺乏。

在任何急需合成蛋白质的情况下,如创伤、急性感染,血清前白蛋白都迅速下降。因而从测试资料判断是否有蛋白质营养不良必须慎重。

(4)视黄醇结合蛋白视黄醇结合蛋白是运输维生素A醇的特殊蛋白。从肾小球滤过,在肾脏代谢,生物半寿期10h。是评价蛋白质营养不良急性变化的敏感指标。

RBP评价标准:2~76 mg·L-1为正常。此指标高度敏感,甚至在很小的应激情况下,也有变化,因而临床很少应用。肾脏有病变时,血清RBP浓度升高。

此外,血清总蛋白、球蛋白也用作评价指标。我国正常成年人血清总蛋白的正常值是65~80g·L-1、白蛋白/球蛋白的比是1.5~2.5:1。但这两项指标特异性差,尤其是球蛋白,在有感染和寄生虫病时都增高。

应该看到,血清蛋白浓度不仅与蛋白质摄取和合成有关,也受分解、血管内外运行、渗出和细胞外液增加等因素的影响。因此,在评价时必须综合分析,避免过于简单地下结论。

2.6.3 血清氨基酸比值(serum amino acid ratios,SAAR)

在蛋白质营养不良时,可能由于适应性代谢的结果,血清游离氨基酸的模式发生变化。蛋白质营养不良的儿童,空腹血亮氨酸、异亮氨酸等必需氨基酸和酪氨酸、精氨酸等非必需氨基酸减少;而其他非必需氨基酸正常或增高。

SAAR=(甘氨酸+丝氨酸+谷酰胺+牛磺酸)/(异亮氨酸+亮氨酸+缬氨酸+蛋氨酸)

评价标准:SAAR〈2为正常,〉3蛋白质营养不良。

此指标测试仪器复杂,而且受试者必须在热能摄入充足而蛋白质不足的条件下,才有意义,因而不常采用。

2.6.4 尿肌酸酐(urinary creatinine)

尿肌酸酐来自肌酸的磷酸肌酸,而后两者储于骨胳肌(参看2.2.3节)。因此,测定24h尿肌酸可作为瘦体组织营养状况评价的指标。人群调查表明瘦体组织和尿肌酸酐两者有非常显著的相关。但由于肌酸来自食物和体内合成两个部分,用尿肌酸评价廋体重约有0.3~0.5%的误差。在测定技术上,24h尿样很难准确收集,即使收尿时间有15min之差,也能使测定结果产生1%误差。

2.6.5 尿肌酸酐/身高指数(urinaryceratinine/height index,CHI)

尿肌酸酐/身高指数是24h尿肌酸酐(A)和同性别、同身高的成年人24h预期的尿肌酸酐(B)的比值:

CHI=A/B×100

A=受试者24h尿肌酸酐

B=与受试者同身高中等体型理想体重的人预期的24h尿肌酸值[或采用肌酸酐系数23mg·kg-1(男)、18 mg·mg-1(女)体重计算]。

CHI评价标准:60~80%中度缺乏,<60%严重缺乏。

这项指标评价体蛋白营养状况还存在一些问题:①24h尿难于准确收集;②理想体重不适用,有些病人正常时的体重不符合理想体重;③标准没有年龄差别,而实际上尿肌酸酐随年龄增长而降低。因而临床应用价值不大。

2.6.6 发根的生化和形态检查

头发生长时的毛基质细胞有高度合成蛋白质的能力、增殖快。检查头发的生化和形态可以作为早期判断蛋白质营养不良的指标。据Zain等人的调查,335名儿童发根中DNA和可溶性蛋白质随蛋白质营养不良的发展而有进行性的减少。Bradfield(1970)观察8名健康男子蛋白质的摄取和头发生长的关系。在摄食无蛋白膳15天后,见到发根球部明显萎缩,而血清蛋白尚未见到异常。Smelser介绍用拔毛发计测定拔发所需的功,可以反映蛋白质营养状况。拔毛用力度和体重、上臂肌围、血清白蛋白有显著相关。

上述指标,种类虽然很多,但各有不足之处,实际应用还须结合膳食史和临床观察进行综合评价。

2.7 食物蛋白质

2.7.1 食物氮的存在形式

食物来源于动、植物,其中氮的存在形式有很大差别。肉类绝大部分的氮以蛋白质形式存在,仅有少量游离氨基酸或肽以及核酸、磷脂氮、肌酸、鹅肌肽;鱼类则非蛋白氮含量丰富,约占总氮量的10~30%;乳氮约20%属于非蛋白氮。植物性食物含氮化合物的成分差异更大,种子类几乎95%的氮存在于蛋白质,而根茎类如土豆、胡萝卜等,蛋白质少于50%,多数氮以肽和游离氨基酸的形式存在,特别是土豆富含谷氨酰胺和门冬氨酸。此外,植物组织中含有不少非蛋白氨基酸,这些氨基酸有些能在体内代谢,而多数原样不变从尿排出;还有少量是有毒的,如刀豆中的刀豆氨酸、蚕豆中的β氰基丙氨酸。新的蛋白质来源如单细胞蛋白含核蛋白很高,其量可达蛋白质总量的50%。由于核酸在人体内最终代谢产物为尿酸,大量食用可引起血浆尿酸浓度增高,易形成尿结石和痛风症。因此,单细胞蛋白不经去核酸处理,不宜作为人类食物的来源。

食物中蛋白质的含量一般采用凯氏定氮法进行测定,然后换算成蛋白质的量。动、植物性食物蛋白的含氮量约为15.7~19%,平均16%。将测得的氮值乘以6.25(蛋白质换算系数),即得该食物的粗蛋白的含量。需要比较准确地计算时,可采用不同的换算系数(表2-7)。

表2-7 氮换算成蛋白质的换算系数

| 换算系数 | |

| 面粉(中或低出粉率) | 5.70 |

| 全麦 | 5.83 |

| 大米 | 5.95 |

| 花生 | 5.46 |

| 黄豆 | 5.71 |

| 芝麻 | 5.30 |

| 乳类 | 6.38 |

这种计算方法是按食物总氮全部以蛋白质的形式存在而计算的,对含非蛋白氮高的食物来说,蛋白质的计算的值无疑过高。因此用定氮法测得的蛋白质,称之为粗蛋白。

2.7.2 常用食物的蛋白质含量

食物成分表上食物的蛋白质含量是以每100g食物中的量表示的。这个量没有表达该食物的蛋白质和热能的关系。因为人体的热量需要决定了食物的摄取量。因此,食物作为蛋白质来源的价值也决定于其本身的热值。如我国成年男子从事轻体力劳动时,每日膳食热能供给量为10920kJ,蛋白质供给量为80g。由食物蛋白提供的热能约占总热能的11%。适宜的食物,其中蛋白质提供的热能占总热能的10~15%。因此,将食物中蛋白质用蛋白质的热能占食物总热能的百分数表示(表2-8),可以大体判断该食物作为蛋白质来源的价值。从表2-8看,花生、黄豆、鱼、瘦猪肉都是很好的食物蛋白的来源;如果选择大米作为膳食唯一的食物来源。其蛋白质显然不能满足人体蛋白质的需要量。

表2-8 几种食物的蛋白含量及其热能与食物总热能的比(%)

| 蛋白质 | ||

| g·100g-1食物* | kJ·100kJ-1食物** | |

| 苹果 | 0.3 | 2.8 |

| 稻米(上白梗) | 6.7 | 7.8 |

| 带鱼 | 18.1 | 52.1 |

| 小麦粉(富强粉) | 9.4 | 10.7 |

| 土豆 | 2.3 | 11.9 |

| 花生米 | 26.2 | 19.2 |

| 瘦猪肉 | 16.7 | 20.2 |

| 鸡蛋 | 14.7 | 34.6 |

| 黄豆 | 36.3 | 35. |

| 豆腐(北) | 7.4 | 41.1 |

| 牛肉 | 20.1 | 46. |

*摘自中国医学科学院卫生研究所:食物成分表

**按食物成分表计算得出

2.7.3 膳食蛋白质的质量评价

膳食的蛋白质的营养价值在很大程度上,取决于为机体合成含氮化合物所能提供必需氨基酸的量和模式。所有评定蛋白质质量的方法都是以此概念作为基础的。评价的方法有许多种,但任何一种方法都以一种现象作为评定指标,因而具有一定的局限性,所表示的营养价值也是相对的,因此,具体评价一种食物或混合食物蛋白时,应该根据不同的方法综合考虑。以下叙述几种常用的评价方法。

(1)蛋白质消化率(digestibility,D)食物的蛋白质消化率是指食物蛋白受消化酶水解后吸收的程度,用吸收氮量和总氮量的比值表示:

D=吸收N/摄入N×100

食物蛋白质真实消化率(ture digestibility,TD)可用进食实验测得:

TD=[摄入N-(粪N-粪代谢N)]/摄入N×100

粪氮不全是未消化的食物氮,其中有一部分来自脱落肠粘膜细胞、消化酶和肠道微生物。这部分氮称为粪代谢氮,可在受试者摄食无蛋白膳时,测得粪氮而知,其量约为0.9~1.2g·24h-1。如果粪代谢氮忽略不计,即为表观消化率(apparent digestibility,AD):

AD=(摄入N-粪N)/摄入N×100

表观消化率比真实消化率低,对蛋白质营养价值的估计偏低,因此有较大的安全系数。此外,由于表观消化率的测定方法较为简便,故一般多采用。

用一般烹调方法加工的食物蛋白的消化率为:奶类97~98%、肉类92~94%、蛋类98%、大米82%、土豆74%。植物性食物蛋白由于有纤维包围,比动物性食物蛋白的消化率要低,但纤维素经加工软化破坏或除去后,植物蛋白的消化率可以提高。如大豆蛋白消化率为60%,加工成豆腐后,可提高到90%。

(2)蛋白质的生物价值(biological value,BV)蛋白质的生物价值是为维持和/或生长而在体内保留氮和吸收氮的比值:

BV=[摄入N-(粪N-粪代谢N)-(尿N-尿内源N)]/[摄入N-(粪N-粪代谢N)]×100

蛋白质生物价值受很多因素的影响。对不同食物蛋白的生物价值进行比较时,实验条件应该一致,否则即使同一种食物也会得出不一致的结果。如鸡蛋蛋白的热能占总热能8%时,生物价值为91;占16%时为62。一般情况下,实验动物多采用初断乳的大鼠,饲料中蛋白质含量占10%。几种食物蛋白的生物价值见表2-9。

表2-9 几种食物蛋白的生物价值

| 生物价值 | 生物价值 | 生物价值 | |||

| 大米 | 77 | 土豆 | 67 | 全鸡蛋 | 94 |

| 小麦 | 67 | 大豆 | 64 | 牛肉 | 76 |

| 面粉 | 52 | 蚕豆 | 58 | 猪肉 | 74 |

| 甘薯 | 72 | 花生 | 59 | 虾 | 77 |

| 玉米 | 60 | 白菜 | 76 | 牛奶 | 85 |

(3)蛋白质净利用率(net proteinutilization,NPU)蛋白质生物价值没有考虑在消化过程中未吸收而丢失的氮,所以Miller等建议将生物价值乘以消化率,称之为蛋白质净利用率:

NPU=BV×D=保留N/摄入N

动物的蛋白质净利用率也可用体氮法进行测定。用同窝断乳大鼠分别饲以含维持水平蛋白质的实验饲料(A组)和无蛋白的饲料(B组)各10d。记录各组每日摄食量。实验终了时测定各组动物尸体总氮量和饲料含氮量,按下列计算:

NPU=(BF-BK+IK)/IF

式中: IF=A组N摄入量

BF=A组尸体总N量

BK=B组尸体总N量

IK=B组N摄入量

也可测定实验动物尸体的干重和含水量,利用已知的幼鼠尸体N/H2O的平均比值计算尸体含氮量,则操作更为简便。

(4)蛋白质效力比(protein efficiencyratio,PER)蛋白质效力比是摄入单位重量蛋白质的体重增加数:

PER=体重增加(g)/摄入蛋白质(g)

通常用雄性断乳大鼠为实验对象。Osborne等证明PER随饲料中蛋白质的水平而改变,因而建议在适宜的蛋白质的水平上进行实验。习惯上用含10%蛋白质的饲料,AOAC提出的标准步骤则用含9.09%蛋白质的饲料饲养动物。

此测定最大的缺点是没有把维持所需的蛋白质考虑在内,因而所得结果常不成比例。例如PER为2时,其质量不等于PER为1时的两倍。不同实验测得的PER的重复性往往不佳,为了减少实验室间的变异,假设酪蛋白(参考蛋白)的PER值:

校正的PER=PER×(2.5/酪蛋白的实测PER)

(5)相对蛋白质价值(realative proteinvalue,RPV)相对蛋白质价值是动物摄食受试蛋白的剂量-生长曲线斜率(A)和摄食参考蛋白的剂量-生长曲线斜率(B)比:

RPV=A/B×100

以含3~4种不同剂量的受试食物蛋白喂养断乳大鼠,将大鼠体重增长数(Y)对受试蛋白的进食克数(X)绘制回归方程,求其斜率(A)。同时用含不同剂量的乳白蛋白(参考蛋白)喂养动物,同法得剂量-生长回归方程及斜率(B)。假设前一回归方程为Y1=2.35X1-0.36,后一回归方程为Y2=4.12X2-0.28,则此受试蛋白的相对蛋白质价值可计算如下:

RPV=2.35/4.12×100=57

由受试蛋白测得的回归方程,斜率越大蛋白质利用率越高。

(6)氨基酸评分(amino acid score)或化学评分(chemicalscore) 1946年Block等指出在合成蛋白质的场所,构成蛋白质所必需的氨基酸(AA)必须同时存在,缺乏其中任何一种就会影响合成,因此用食物蛋白氨基酸的组成评价蛋白质。查表计算或测定某种受试食物蛋白或混合食物蛋白中每一种必需氨基酸的含量,与参考蛋白进行比较,以每种氨基酸与参考蛋白氨基酸的比值表示。比值最低的那种氨基酸,即为第一限制氨基酸,此最低比值即受试食物蛋白的氨基酸评分或化学评分。氨基酸评分可计算如下:

氨基酸评分=每克受试蛋白的某种AA含量(mg)/每克参考蛋白的该种AA含量(mg)×100

或 氨基酸评分=受试蛋白每克N的某AA含量(mg)/参考蛋白每克N的该种AA含量(mg)×100

食物蛋白中氨基酸的含量可用比较的参考蛋白的关系表示或用每克氮的关系表示。Block等原用卵蛋白作为与受试蛋白比较的参考蛋白,经后人修改现多采用FAO/WHO(1973)根据学龄前儿童最低需要量制定的理想氨基酸需要量模式(表2-10)与受试蛋白进行比较。

根据理想模式测得的氨基酸评分适用于儿童对食物蛋白利用率的评价;但对成年人则低估了该蛋白质的质量,因为成年人对每克蛋白质氨基酸的需要量较低。

表2-10 理想的氨基酸需要量模式

| 含量(mg·g-1蛋白质) | |

| 异亮氨酸 | 40 |

| 亮氨酸 | 70 |

| 赖氨酸 | 55 |

| 蛋氨酸+胱氨酸 | 35 |

| 苯丙氨酸+酪氨酸 | 60 |

| 苏氨酸 | 40 |

| 色氨酸 | 10 |

| 缬氨酸 | 50 |

表2-11 几种食物蛋白的氨基酸评分

| 蛋白质来源 | 氨基酸含量(mg·g-1蛋白质) | 氨基酸评分(限制氨基酸) | |||

| 赖氨酸 | 含硫氨酸 | 苏氨酸 | 色氨酸 | ||

| 理想模式 | 55 | 35 | 40 | 10 | 100 |

| 稻谷 | 24 | 38 | 30 | 11 | 44(赖氨酸) |

| 豆 | 72 | 24 | 42 | 14 | 68(含硫氨酸) |

| 奶粉 | 80 | 29 | 37 | 13 | 83(含硫氨酸) |

| 谷、豆、奶粉混合(67:22:11) | 51 | 32 | 35 | 12 | 88(苏氨酸) |

*根据Pellett,Pl etal(1978):“Nutritional Evaluation of Protein Foods”计算

2.7.4 蛋白质的互补作用

几种食物混食,由于必需氨基酸的种类和数量互相补充,而能更接近人体需要量的比值,使生物价值得到相应的提高,这种现象称为蛋白质的互补作用。如小麦、小米、牛肉、大豆各个单独食用时,其蛋白质生物价值分别为67、57、69、64,而混食的生物价值可高达89。中美洲和巴拿马营养研究所(INCAP)制成一种植物混合食物,称为“Incaparina”,其中含玉米粉29%、高梁29%、棉籽粉38%、啤酒酵母3%、碳酸钙1%及维生素A。这种混合食物是营养不良地区低蛋白膳食的良好补助食物,其蛋白质的生物价值仅略次于牛乳蛋白。

用限制氨基酸补充到相应的食物中,如用赖氨酸补充谷类蛋白,用蛋氨酸、赖氨酸和苏氨酸补充花生粉,同样可以起到互补作用。如在面粉中添加赖氨酸0.2%,面粉蛋白的生物价值可由47提高到71,学龄儿童食用这种赖氨酸强化食品一年后,身高、体重和抵抗力等均较对照组有显著提高。

因为组成蛋白质氨基酸必须同时存在才能合成蛋白质,而且机体内氨基酸的储存量很少,因此膳食中不同蛋白质必须在同一餐摄入才能起到互补作用。如每3h单独以一种必需氨基酸饲养大鼠,氨酸的利用不佳,大鼠不能生长。

2.7.5 加工对食物蛋白营养价值的影响

食物加工的方法有加热、冷冻、搅拌、高压、盐腌等,其中以加热对蛋白质的影响最大。蛋白质经过加热处理,构型(Configuration)改变,固有的生物活性丧失,这种变化称为变性。如蛋清受热凝固、瘦肉受热收缩变硬都是变性现象。各种蛋白质的耐热性能不一,多数在60~80℃开始变性。变性不同于变质,蛋白质的一级结构未变。

烹调和防止食物腐败往往采用100~200℃的加热法。在上述温度下和没有糖存在时,蛋白质发生变性,维持蛋白质空间构象(Conformation)的次级键发生断裂,破坏了肽键原有的空间排列。原来在分子内部的一些非极性基团暴露到分子表面,使蛋白质的溶解度降低,甚至凝固。同时各种反应基团如-NH2、-COOH、-OH、-SH释放出来,使蛋白质易于酶解,也变得容易消化。食物中氨基酸的损失不大。

某些食物中含有阻碍酶作用的抑制剂。如大豆中的抗胰蛋白酶、血球凝集素,蛋清中的卵粘蛋白等受热后因变性而失去活性。解除了对酶的抑制作用,从而提高了食物的营养价值。

大部分食品除蛋白质外,还含有具还原性的糖类。蛋白质过度加热,尤其在有还原糖存在的条件下,可产生非酶的美拉德(Maillard)反应。食物变成棕褐色,其中氨基酸主要是赖氨酸遭到破坏,减低了蛋白质的生物价值。同时蛋白质的酶解也下降,使食物不易消化。美拉德反应的过程甚为复杂,即使在较低温度下也能进行,只是反应速率相当缓慢。

参考文献

1.Munro HN andCrim MC:In“Modern Nutrition in Health and Disease”,Goodhart RS Ed.pp51~98,1980

2.王成发:营养学报3(4):185,1981

3.陈学存等:第三届全国营养学术会议论文摘要汇编,1页,1981

4.曲绵域等:实用运动医学(修订版),人民体育出版社,152页,1982年

5.Grant TP etal:Surg Clin N Amer 61(3):437~464,1981

6.SmelserDN:AmJ Clin Nutr35(2):342,1982

3 脂类

3.1 脂类的种类和理化性质

3.1.1 脂类的种类

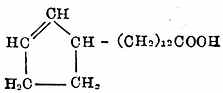

(1)脂肪酸的种类在天然脂肪中,脂肪酸的种类甚多。各种天然脂肪酸分子是由不同碳链(4~24C)所组成的直链脂肪酸。除个别例外,碳原子均为双数。此类脂肪酸有两种分类法:一种是根据碳原子数将脂肪酸分为短链(4-6C)、中链(8-12C)及长链(12C以上)脂肪酸。另一种是将脂肪酸分为饱和及不饱和脂肪酸。饱和脂肪酸的一般分子式为CnH2nO2,而不饱和脂肪酸带有1、2、3个以至更多的双键,其一般分子式为CnH2n-2O2、CnH2n-4O2、CnH2n-6O2。其中有两个以上双键的亚油酸、亚麻酸及花生四烯酸称为多不饱和脂肪酸。

除直接脂肪酸外,还有环状脂肪酸,如治疗麻风病的大枫子油中的大枫子油酸与亚大枫子油酸。

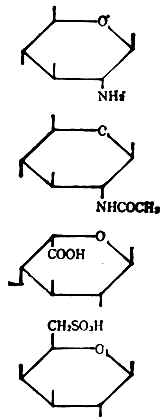

重要的脂肪酸结构如下:

软脂酸CH3(CH2)14·COOH

硬脂酸CH3(CH2)16·COOH

油酸CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH

亚油酸CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH

亚麻酸CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH(CH2)7C00H

花生四烯酸

CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)3COOH

大枫子油酸

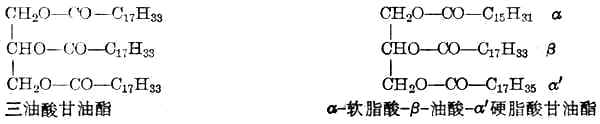

(2)脂肪的种类脂肪有两种分类法,一种是根据其化学结构,另一种是根据其来源。脂肪的化学组成是甘油与三分子高级脂肪酸,故又称为甘油三酯,其结构如下

CH2─O─CO─R1

│

CH─O─CO─R2

│

CH2─O─CO─R3

R1、R2及R3分别代表三分子脂肪酸的羟基,根据它们是否相同将脂肪分成单纯甘油酯和混合甘油酯两类。如果其中三分子脂肪酸是相同的,构成的脂肪称为单纯甘油酯,如三油酸甘油酯。如果是不同的,则称为混合甘油酯,如α-软脂酸-β-油酸-α'-硬脂酸甘油酯。人体的脂肪一般为混合甘油酯,所含的脂肪酸主要是软脂酸和油酸。

根据来源将脂肪分成动物性脂肪和植物性脂肪。动物性脂肪又有两大类,一类为水产动物脂肪,如鱼类、虾、海豹等,其中的脂肪酸大部分是不饱和脂肪酸,所以这一类脂肪的熔点低,并且也很易消化。另一类是陆生动物脂肪,其中大部分含饱和脂肪酸和较少量的不饱和脂肪酸。奶类中脂肪除含有一般的饱和与不饱和脂肪酸外,经常还有大量短链(4~8C)脂肪酸,显然这些脂肪酸是适于婴儿发育所需要的。植物性脂肪如棉子油、花生油、菜子油、豆油等,其脂肪中主要含不饱和脂肪酸,而且多不饱和脂肪酸(亚油酸)含量很高,占脂肪总量的40~50%。但椰子油中的脂肪酸主要是饱和的。

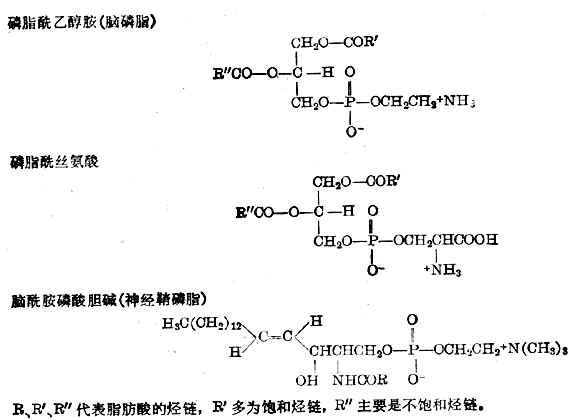

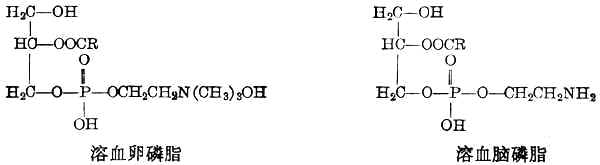

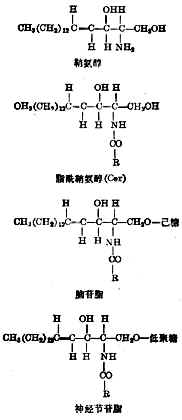

(3)磷脂的种类磷脂是包括各种含磷的脂类。它们在自然界的分布很广,种类繁多。按其化学组成大体上可分为两大类。一类是分子中含甘油的称为甘油磷脂,另一类是分子中含神经氨基醇的称为神经磷脂。甘油磷脂又按性质的不同再分为中性甘油磷脂和酸性甘油磷脂两类。前者如磷脂酰胆碱(卵磷脂)、磷脂酰乙醇胺(脑磷脂、缩醛磷脂)、溶血磷脂酰胆碱等;后者如磷脂酸、磷脂酰丝氨酸、二磷脂酰甘油(心磷脂)等。神经磷脂中的神经氨基醇是一系列碳链长度不同的不饱和氨基醇,其中最常见的是含18个碳原子,在磷脂中常以酰胺即脑酰胺形式存在,如脑酰胺磷酸胆碱(神经磷脂、鞘磷脂)、脑酰胺磷酸甘油等。将其中几种主要的磷脂结构列述于下:

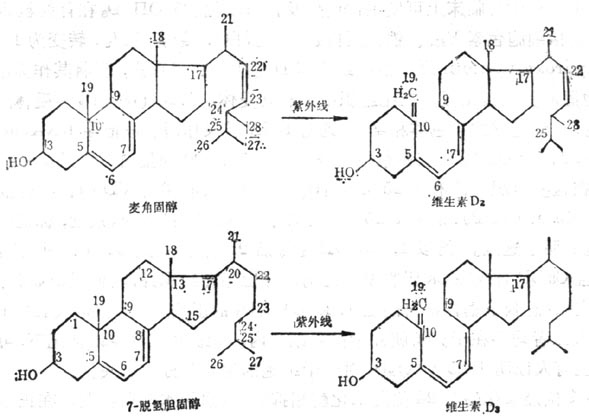

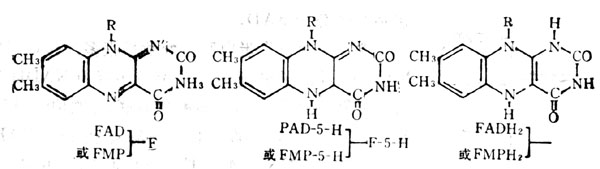

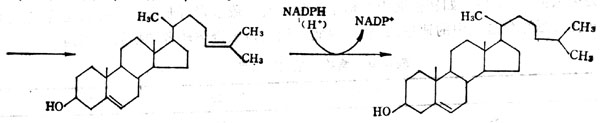

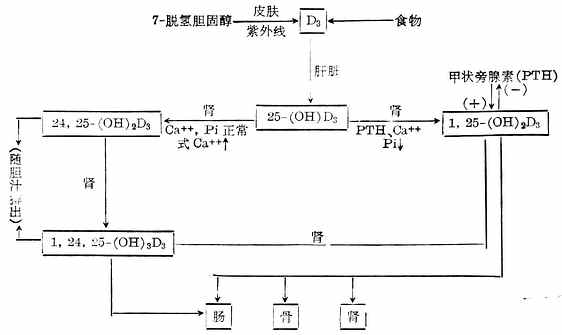

(4)胆固醇的结构胆固醇是人和动物体内重要的固醇类之一,其结构含有一个环戊烷多氢菲环,大部分胆固醇与脂肪酸结合成为胆固醇脂的形式存在。胆固醇在7,8位上脱氢后的化合物是7-脱氢胆固醇,它存在于皮肤和毛发,经阳光或紫外线照射后能转变为维生素D3。

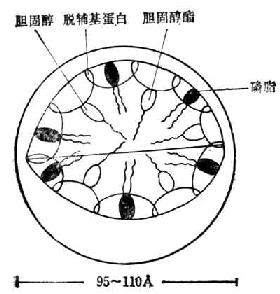

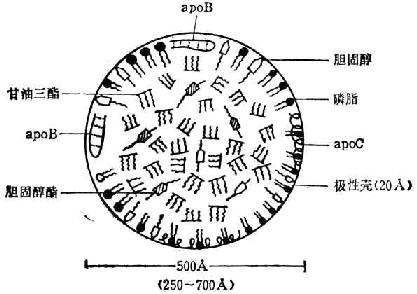

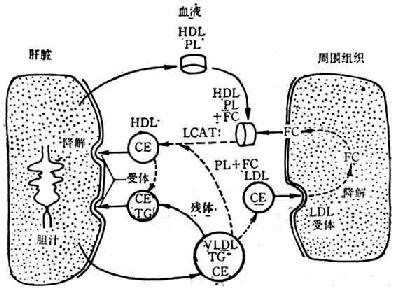

(5)血浆脂蛋白的种类脂蛋白存在于血浆、线粒体、微粒体、细胞膜中,是由脂类和蛋白质结合而成。

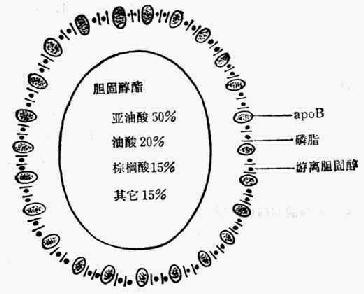

根据血浆脂蛋白的比重或电泳速度可分为α脂蛋白(亦称高密度脂蛋白,简写HDL)、β-脂蛋白(亦称低密度脂蛋白,简写LDL)、前β-脂蛋白(亦称极低密度脂蛋白,简写VLDL)和乳糜微粒(简写CM)四部分。

这些脂蛋白内的脂类有磷脂、胆固醇、胆固醇酯和甘油三酯。蛋白质有apoA(A-Ⅰ、A-Ⅱ、A-Ⅳ)、apoB、apoC(C-Ⅰ、C-Ⅱ、C-Ⅲ)、apoD(A-Ⅲ)、apoE(E1、E2、E3、E4)、apoF等。其化学组成如表3-1。

表3-1 血浆脂蛋白的化学组成

| 脂蛋白种类 | 化学组成(%) | ||||

| 蛋白质 | 甘油三酯 | 胆固醇 | 胆固醇脂 | 磷脂 | |

| 高密度脂蛋白 | 50 | 4 | 2 | 20 | 24 |

| 低密度脂蛋白 | 23 | 10 | 10 | 36 | 21 |

| 极低度密度脂蛋白 | 10 | 52 | 5 | 13 | 20 |

| 乳糜微粒 | 2 | 87 | 2 | 4 | 5 |

脱辅基蛋白(apo)中有一部分的结构已搞清楚,如apoA-Ⅰ是一条由243氨基酸残基组成单多肽链,N-端为门冬氨酸,C-端为谷氨酰胺。apoA-Ⅱ含有两条完全相同的由77个氨基酸残基组成的多肽链,两条肽链在第6位残基上由二硫键联接成二聚体,它类似A-Ⅰ,C-端是谷氨酰胺。

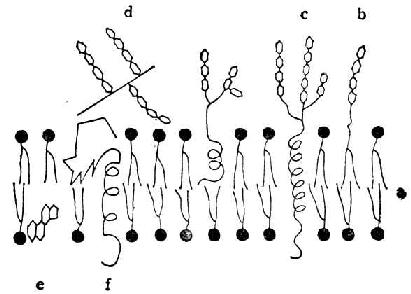

脂蛋白颗粒的结构常呈球状,在颗粒的表面是极性分子,如蛋白质、磷脂,它们的亲水基团暴露在外,而疏水基团则处于颗粒之内。磷脂的极性部分与apo结合,非极性部分和其它脂类结合,将甘油三酯、胆固醇包裹在颗粒内。三种脂蛋白的结构列于图3-1、3-2、3-3。

|  |

| 图3-1 高密度脂蛋白结构模型 | 图3-2 低密度脂蛋白结构模型 |

图3-3 极低密度脂蛋白结构模型

3.1.2 脂类的理化性质

(1)脂肪酸和脂肪的性质

①水溶性:脂肪酸分子是由极性烃基和非极性烃基所组成。因此,它具有亲水性和疏水性两种不同的性质。所以,有的脂肪酸能溶于水,有的不能溶于水。烃链的长度不同对溶解度有影响,低级脂肪酸如丁酸易溶于水。碳链增加则溶解度减小。碳链相同,有无不饱和键对溶解度无影响。

脂肪一般不溶于水,易溶于有机溶剂如乙醚、石油醚、氯仿、二硫化碳、四氯化碳、苯等。由低级脂肪酸构成的脂肪则能在水中溶解。脂肪的比重小于1,故浮于水面上。脂肪虽不溶于水,但经胆酸盐的作用而变成微粒,就可以和水混匀,形成乳状液,此一过程称为乳化作用。

②熔点:饱和脂肪酸的熔点依其分子量而变动,分子量愈大,其熔点就愈高。不饱和脂肪酸的双键愈多,熔点愈低。纯脂肪酸和由单一脂肪酸组成的甘油酯,其凝固点和熔点是一致的。而由混合脂肪酸组成的油酯的凝固点和熔点则不同。

脂肪的熔点各不相同,所有的植物油在室温下是液体,但几种热带植物油例外。例如棕榈果、椰子和可可豆的脂肪在室温下是固体。动物性脂肪在室温下是固体,并且熔点较高。脂肪的溶点决定于脂肪酸链的长短及其双键数的多寡。脂肪酸的碳链愈长,则脂肪的熔点愈高。带双键的脂肪酸存在于脂肪中能显著地降低脂肪的熔点。

③吸收光谱:脂肪酸在紫外和红外区显示出特有的吸收光谱,可用来对脂肪酸的定性、定量或结构研究。饱和酸和非共轭酸在220nm以下的波长区域有吸收峰。共轭酸中的二烯酸在230nm附近、三烯酸在260~270nm附近、四烯酸在290~315nm附近各显示出吸收峰。测定此种吸光度,就能算出其含量。

红外线吸收光谱可有效地应用于决定脂肪酸的结构。它可以区别有无不饱和键、是反式还是顺式、脂肪酸侧链的情况以及检出过氧化物等特殊原子团。

④皂化作用:脂肪内脂肪酸和甘油结合的酯键容易被氢氧化钾或氢氧化钠水解,生成甘油和水溶性的肥皂。这种水解称为皂化作用。通过皂化作用得到的皂化价(皂化1g脂肪所需氢氧化钾mg数),可以求出脂肪的分子量。

脂肪的分子量=3·氢氧化钾分子量·1000/皂化价

⑤加氢作用:脂肪分子中如果含有不饱和脂肪酸,其所含的双键可因加氢而变为饱和脂肪酸。含双键数目愈多,则吸收氢量也愈多。

植物脂肪所含的不饱和脂肪酸比动物脂肪多,在常温下是液体。植物脂肪加氢后变为比较饱和的固体,它的性质也和动物脂肪相似,人造黄油就是一种加氢的植物油。

⑥加碘作用:脂肪分子中的不饱和双键可以加碘,每100g脂肪所吸收碘的克数称为碘化价。脂肪所含的不饱和脂肪酸愈多,或不饱和脂肪酸所含的双键愈多,碘价愈高。根据碘价高低可以知道脂肪中脂肪酸的不饱和程度。

⑦氧化和酸败作用:脂肪分子中的不饱和脂肪酸可受空气中的氧或各种细菌、霉菌所产生的脂肪酶和过氧化物酶所氧化,形成一种过氧化物,最终生成短链酸、醛和酮类化合物,这些物质能使油脂散发刺激性的臭味,这种现象称为酸败作用。

酸败过程能使油脂的营养价值遭到破坏,脂肪的大部分或全部已变成有毒的过氧化物,蛋白质在其影响下发生变性,维生素亦同时遭到破坏。酸败产物在烹调中不会被破坏。长期食用变质的油脂,机体会出现中毒现象,轻则会引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻,重则使机体内几种酶系统受到损害,或罹患肝疾。有的研究报告还指出,油脂的高度氧化产物能引起癌变。因此,酸败过的油脂或含油食品不宜食用。

脂类的多不饱和脂肪酸在体内亦容易氧化而生成过氧化脂质,它不仅能破坏生物膜的生理功能,导致机体的衰老,还会伴随某些溶血现象的发生,促使贫血、血栓形成、动脉硬化、糖尿病、肝肺损害等的发生。也是蛛网膜下出血引起脑血管挛缩,使大脑供血不足而导致死亡的重要原因之一。动物试验还证实,过氧化脂质具有致突变性,诱发癌瘤。

(2)磷脂的性质磷脂中因含有甘油和磷酸,故可溶于水。它还含有脂肪酸,故又可溶于脂肪溶剂。但磷脂不同于其它脂类,在丙酮中不溶解。根据此特点,可将磷脂和其它脂类分开。卵磷脂、脑磷脂及神经鞘磷脂的溶解度在不同的脂肪溶剂中具有显著的差别,可利用来分离此三种磷脂。兹将其溶解性列于表3-2。

神经鞘磷脂很稳定,不溶于醚及冷乙醇,但可溶于苯、氯仿及热乙醇。

卵磷脂为白色蜡状物,在空气中极易氧化,迅速变成暗褐色,可能由于磷脂分子中不饱和脂肪酸氧化所致。神经鞘磷脂对氧较为稳定,这一点与卵磷脂和脑磷脂不同。

表3-2 各种磷脂的溶解性

| 磷脂 | 乙醚 | 乙醇 | 丙酮 |

| 卵磷脂 | 溶 | 溶 | 不溶 |

| 脑磷脂 | 溶 | 不溶 | 不溶 |

| 神经鞘磷脂 | 不溶 | 溶于热乙醇 | 不溶 |

卵磷脂有降低表面张力的能力,若与蛋白质或碳水化和物结合则作用更大,是一种极有效的脂肪乳化剂。它与其它脂类结合后,在体内水系统中均匀扩散。因此,能使不溶于水的脂类处于乳化状态。

卵磷脂和脑磷脂均可由酶水解。眼镜蛇与响尾蛇等的毒液中含有卵磷脂酶,它使卵磷脂水解,失去一分子脂肪酸变成溶血卵磷脂,它具有强烈的溶血作用。此种酶对脑磷脂亦有相似作用,但其产物的溶血能力较差。

(3)胆固醇的性质胆固醇为白蜡状结晶片,不溶于水而溶于脂肪溶剂,可与卵磷脂或胆盐在水中形成乳状物。胆固醇与脂肪混和时能吸收大量水分,如羊毛脂中含有大量的胆固醇,能吸收水分,用以制成油膏能混入水溶性药物。

胆固醇不能皂化,能与脂肪酸结合成胆固醇酯,为血液中运输脂肪酸的方式之一。脑中含胆固醇很多,约占湿重的2%,几乎完全以游离的形式存在。

胆固醇溶于氯仿,加醋酸酐与浓硫酸少许即成蓝绿色,胆固醇定性的检验方法即根据此原理。洋地黄皂甙可使游离的胆固醇沉淀,如此可与胆固醇分开,分别进行定量分析。

胆汁中有不少胆固醇,由于胆盐的乳化作用,可形成乳状液。若胆汁中胆固醇过多或胆盐过少,胆固醇即可在胆道内沉淀形成胆石。胆固醇若沉淀于血管壁则易形成动脉粥样硬化。

(4)脂蛋白的性质血浆脂蛋白分为高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL)、极低密度脂蛋白(VLDL)及乳糜微粒(CM)。它们的性质列于表3-3[4]。

表3-3 血浆脂蛋白的性质

| 种类 | 分子大小 | 上浮率 | 密度 | 电泳位置 |

| (A) | (Sf值)* | (gcm-3) | ||

| HDL** | 50×300 | 1.063~1.210 | α1 | |

| LDL | 200~250 | 0 ~20 | 1.006 ~1.063 | β |

| VLDL | 250~800 | 20 ~ 400 | 0.960~1.006 | 前-β |

| CM | 800~5,000 | >400 | <0.960 | 原点 |

* 1单位Sf(漂浮系数)是指溶质分子在密度为1.063g·ml-1的食盐溶液中(26℃),每秒每达因(dyne)克离心力的力场下上浮10-13cm。

** HDL是长椭球形,故其分子直径以50×300A表示。

3.2 脂类的生理功用

3.2.1 必需脂肪酸的功用

必需脂肪酸是指人体内不能合成的一些多不饱和脂肪酸,如亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸等。

哺乳动物如果缺乏这些必需脂肪酸就会影响机体代谢,表现为上皮细胞功能异常、湿疹样皮炎、皮肤角化不全、创伤愈合不良、对疾病抵抗力减弱、心肌收缩力降低、血小板聚集能力增强、生长停滞等。

必需脂肪酸是组织细胞的组成成分,对线粒体和细胞膜的结构特别重要。在体内参与磷脂合成,并以磷脂形式出现在线粒体和细胞膜中。

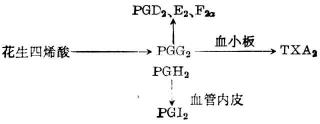

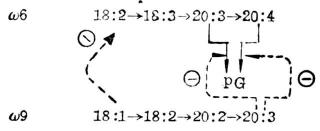

花生四烯酸是体内合成前列腺素的前体。前列腺素是一组比较复杂的化合物,广泛存在于各组织中,具有广泛的生理作用。它能刺激子宫平滑肌收缩,帮助催娩和促使流产。它能抑制输卵管的蠕动,溶解黄体,使血黄体酮水平下降,具有抗生育作用。但它又能促使射精,延长精子的生命力和转移,促进精子和卵子的会合,帮助受孕。有的前列腺素使支气管平滑肌松弛,降低空气通路阻力,并能对抗支气管痉挛剂如组织胺和乙酰胆碱的刺激作用。哮喘患者用前列腺素后,有类似异丙肾上腺素的支气管扩张作用。有种前列腺素能够增加心输出量、降低外周阻力、降低血压。近年来,发现前列腺素PGG2和PGH2通过血小板微粒体中的凝血恶烷合成酶的催化而形成凝血恶烷A2(TXA2),它具有强烈的血小板聚集作用。不过在血管内皮微粒体内的前列腺素环衍生物合成酶的催化,从PGH2生成前列环素(PGI2),它不仅有拮抗TXA2的作用,还具有强烈的抑制血小板聚集作用。

目前,前列腺素在临床上用于催产、中期引产、抗早孕和催经等方面。有人甚至认为它可能成为第三代的避孕药。前列腺素有可能用于治疗哮喘、胃肠溃疡、鼻塞、男性不育,尤其在治疗心血管疾病、高血压、肿瘤等方面,已广泛引起人们重视。

胆固醇与必需脂肪酸结合后,才能在体内转运与进行正常代谢。如果缺乏必需脂肪酸,胆固醇就和一些饱和脂肪酸结合,不能在体内进行正常转运与代谢,并可能在血管壁沉积,发展成动脉粥样硬化。亚油酸还能降低血中胆固醇,防止动脉粥样硬化。因此,在临床上用于防止和治疗心血管疾病。

对于X射线引起的一些皮肤损伤,必需脂肪酸有保护作用。其作用机理可能由于新生组织生长和受损组织修复时均需要亚油酸。因此,有充足的必需脂肪酸存在时,受损组织才能迅速修复。

3.2.2 脂肪的功用

脂肪的主要功用是氧化释放能量,供给机体利用。1g脂肪在体内完全氧化所产生的能量约为37.7kJ,比糖和蛋白质产生的能量多1倍以上。因脂肪分子中碳原子数与氢原子数比氧原子数多得多,而糖分子则不然。如以三硬脂酸甘油酯和葡萄糖分子为例计算,前者C:H:O为10:18:1,后者为1:2:1。1分子三硬脂酸甘油酯彻底氧化成H2O和CO2时,总共产生458个ATP,而1分子葡萄糖彻底氧化只产生36个ATP。所以,脂肪氧化产生的能量比糖氧化产生的多。体内储存脂肪作为能源比储存糖为经济。

脂肪乳剂在肠外营养制剂占有一定的重要的地位。因为脂肪在代谢时可产生大量热量,并能满足成人每日热量需要的20~50%。给婴儿输注脂肪乳剂尤为有益。因其所需热量的一半通常由脂肪代谢来满足。它是完全肠外营养时热量的主要来源。此外,长时间以葡萄糖和氨基酸提供营养时,可发生必需脂肪酸的缺乏,如补给脂肪乳剂后,必需脂肪酸的缺乏可得到纠正。

脂肪尚可协助脂溶性维生素和胡萝卜素等的吸收。肠梗阻病人不仅有脂肪的消化与吸收发生障碍,也常伴有脂溶性维生素吸收障碍,造成维生素缺乏病。

脂肪组织较为柔软,存在于器官组织间,使器官与器官间减少磨擦,保护机体免受损伤。臀部皮下脂肪亦很多,可以久坐而不觉局部劳累。足底也有较多的皮下脂肪,使步行、站立而不致伤及筋骨。

脂肪不易传热,故能防止散热,可维持体温恒定,还有抵御寒冷的作用。肥胖的人由于在皮肤下及肠系膜等处储存多量脂肪,体温散发较慢。在冬天不觉得冷,但在夏日因体温不易散发而怕热。

脂肪在胃中停留时间较长,因此,富含脂肪的食物具有较高的饱感。脂肪还增加膳食的美味,促进食欲。

3.2.3 磷脂的功用

磷脂可与蛋白质结合形成脂蛋白,并以这种形式构成细胞的各种膜,如细胞膜、核膜、线粒体膜等,维持细胞和细胞器的正常形态和功能。由于磷脂内的不饱和脂肪酸分子中存有双键,使得生物膜具有良好的流动性与特殊的通透性。这些膜在体内新陈代谢中起着重要作用,如细胞只允许细胞与外界发生有选择性的物质交换,摄取营养素,推出废物。酶类可以有规律地排列在膜上,使物质代谢能有规律而顺利地进行,保证细胞的正常生理功能。

神经组织含有大量磷脂,以中枢神经系统而言,其干重的51~54%为脂类,而其中半数以上是磷脂。磷脂和神经兴奋有关。当神经膜处于静止状态时,在膜上形成三磷酸磷脂酰肌醇-蛋白质-Ca2+复合物,膜电阻加大,不能为离子通过。当加入乙酰胆碱或给予电刺激时,均能促使磷脂酰肌醇磷酸二酯酶活性增强,此酶能水解三磷酸磷脂酰肌醇变成二磷酸磷脂酰肌醇,Ca2+被乙酰胆碱或K+取代,膜的分子构型发生变化而改变膜的通透性,发生去极化。以后在酶的催化下,二磷酸磷脂酰肌醇又变成三磷酸磷脂酰肌醇,后者又与Ca2+结合,使神经膜恢复到静止状态。二磷酸磷脂酰肌醇和三磷酸磷脂酰肌醇如此反复变化,便完成离子的能动输送,使神经兴奋。

一磷酸磷脂酰肌醇与去甲肾上腺素的受体有密切关系。实验证明,两者有很强的结合力,Ca2+、Mg2+等两价金属离子能影响它们的结合,因而认为一磷酸磷脂酰肌醇可能是去甲肾上腺素受体的一种成分。

经去垢剂处理心肌细胞以除去膜磷脂后,胰高血糖素则不能使腺苷酸环化酶活化,只有在添加磷脂酰丝氨酸后,才能恢复其作用。因此,认为磷脂很可能与多肽类激素的信息传递有关,对激素的作用起一定的影响。

膜上许多酶的活性与磷脂关系密切。若以丙酮除去磷脂或用专一性的磷脂酶破坏磷脂,均可使此类酶活性下降或完全丧失。用磷脂酶C处理而失活的葡萄糖-6-磷酸酶,只要补加磷脂就可使酶活性恢复。这种酶称为脂类依赖性酶类,包括有β羟丁酸脱氢酶、脱氧皮质酮-11β-羟化酶、NADH-细胞色素还原酶、琥珀酸-细胞色素C还原酶、Na2+,K+-ATP酶等。此外,凝血酶原激酶的辅助基中含有脑磷脂,故脑磷脂还与血液凝固有关。

磷脂还是血浆脂蛋白的重要组成成分,具有稳定脂蛋白的作用。因此,组织中脂类如脂肪和胆固醇在血液中运输时,需要有足够的磷脂才能顺利进行。在胆汁中磷脂与胆盐、胆固醇一起形成胶粒,以利于胆固醇的溶解和排泄。

3.2.4 胆固醇的功用

胆固醇是细胞膜和细胞器膜的重要结构成分,它不仅关系到膜的通透性,而且是某些酶在细胞内有规律分布的重要条件,保证物质代谢的酶促反应顺利进行。胆固醇还是血浆脂蛋白的组成成分,可携带大量甘油三酯和胆固醇酯,在血液中运输。

胆固醇是体内合成维生素D3胆汁酸的原料。维生素D3缺乏时在成人发生骨质软化症,在小孩就会得佝偻病。胆汁酸的功能主要是乳化脂类,帮助脂类的消化与吸收,缺乏时还会引起脂溶性维生素缺乏病。胆固醇在体内可以转变成各种肾上腺皮质激素,如影响蛋白质、糖和脂类代谢的皮质醇,能促进水和电解质在体内保留醛固酮。胆固醇还是性激素睾酮、雌二醇的前体。

美国、瑞士的科学家认为血液中正常的胆固醇含量有一定的抗癌功能。因为人体血液中有一种“噬异变细胞白细胞”,这种白细胞能辨别异变细胞和癌细胞。当它识别出这些细胞时,就分泌出一种“抗异变素”来杀伤和吞噬异变癌细胞,从而使癌细胞失去活力。因此,通过这种白细胞可以防止癌细胞在血液中转移。血液中的胆固醇是维持“噬异变细胞白细胞”生存必不可少的物质,如果血液中胆固醇含量过低,这种白细胞对癌细胞的辨别力和吞噬力都显著下降。

神经髓鞘中含有大量的胆固醇和磷脂,它们是神经纤维间的重要绝缘体。防止神经冲动从一条神经纤维向其它神经纤维扩散。为神经冲动迅速定向传导创造条件。

3.3 脂类的生化代谢

3.3.1 脂类的消化和吸收

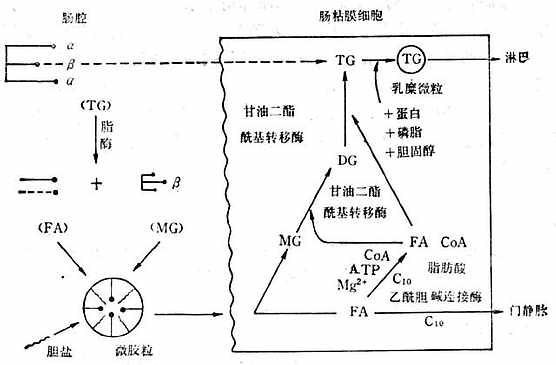

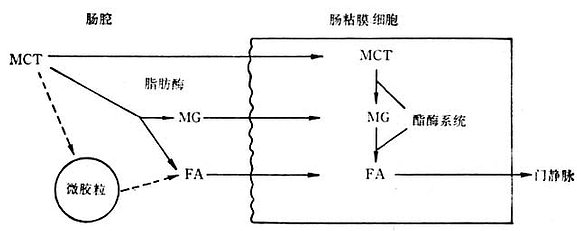

唾液中无消化脂肪的酶,胃液中虽含有少量的脂肪酶,但成人胃液酸度很强,不适于脂肪酶的作用,故脂肪在成人口腔和胃中不能消化。婴儿胃液的PH在5左右,奶中脂肪已经乳化,故脂肪在婴儿胃中可消化一部分。脂肪的消化主要在小肠内进行。食糜通过胃肠粘膜产生的胃肠激素刺激胰液和胆汁的分泌,并进入小肠。胆汁中的胆盐是强有力的乳化剂,脂肪受到胆盐的乳化,分散为细小的脂肪微粒,有利于和胰液中的脂肪酶充分接触。

胰液中的胰脂肪酶能将部分脂肪完全水解为甘油和游离脂肪酸,但有一半的脂肪仅能局部水解为甘油二酯或甘油一酯。因为胰脂肪酶能特异地和连续地作用于甘油三酯的1和3位置,开始解脱一个脂肪酸,形成甘油二酯。然后,再解脱一个脂肪酸,形成甘油一酯。胰脂肪酶对甘油三酯的水解率和其脂肪酸链的长短有关,不饱和脂肪酸比饱和脂肪酸易于水解。还有小部分的脂肪完全不水解。

脂肪的水解产物游离脂肪酸和甘油一酯、甘油二酯进入肠粘膜细胞内,在滑面内质网上重新合成与体内脂肪组成成分相近的甘油三酯。新合成的甘油三酯的组成和构型适宜于以后的代谢。新合成的甘油三酯在粗内质网上与磷脂、胆固醇、蛋白质形成乳糜微粒,经肠绒毛的中央乳糜管汇合入淋巴管,通过淋巴系统进入血液循环。水解产物甘油因水溶性大,不需胆盐即可通过小肠粘膜经门静脉而吸收入血液。完全未被水解的脂肪亦能以乳胶微粒的形式直接进入肠粘膜细胞,在内质网上合成的乳糜微粒再由淋巴系统进入血液循环。因此,动物和植物脂肪几乎完全吸收。食后2h,可吸收24~41%,4h后吸收53~71%,6h后吸收68~86%,12h后吸收97~99%。

影响脂肪吸收的因素:

(1)脂肪的熔点脂肪的熔点会影响其吸收。例如,羊脂的熔点为44~55℃,其吸收率为85%;而椰子油的熔点为28~33℃,其吸收率为98%。一般说来,植物油的熔点较低,所以较易吸收。这是因为进入十二指肠中的脂肪应该是液态,这样才能乳化。脂肪的熔点比体温越高,就越难于乳化,所以也就越不容易消化吸收。

(2)脂肪摄取量因为脂肪吸收比较慢,小量食入时吸收率高。大量时有不少排泄掉,吸收率低。

(3)年龄1岁内的婴儿脂肪吸收率低,常易发生消化不良。老年人脂肪的吸收和代谢都比年轻人慢。

(4)脂肪酸组成一般来说,含短链脂肪酸的脂肪其吸收比长链的为快。含奇数碳链脂肪酸的脂肪,其吸收比偶数的为慢。棕榈酸在甘油第2位的脂肪(如猪油、人乳),其吸收比棕榈酸在其他位置或在第2位的其他脂肪酸的脂肪(牛油、羊油、牛乳)来得好。

(5)钙脂肪吸收时,虽然需要一定量的钙,但如钙量过高时,则脂肪吸收反而下降。特别是含月桂酸、豆蔻酸、软脂酸和硬脂酸等熔点高的脂肪。而含油酸和亚酸这些不饱和脂肪酸浓度高的脂肪,钙不影响其他吸收。

钙干扰饱和脂肪吸收的机理是由于形成难溶解的饱和脂肪酸钙。

3.3.2 磷脂的消化和吸收

卵磷脂在小肠内由四种酶进行分解,由胰腺分泌的磷脂酶A原,受胰蛋白酶激活成磷脂酶A,在胆盐和Ca2+存在下,作用于卵磷脂,释出一个脂肪酸,产生溶血卵磷脂。它有溶血作用。

磷脂酶B作用于卵磷脂,释出二分子脂肪酸,产生α-甘油磷酸胆碱。溶血卵磷脂亦可受磷脂酶B的作用,释出一分子脂肪酸后,生成α-甘油磷酸胆碱。

最后,甘油磷酸酶和胆碱磷酸酶分别作用于α-甘油磷酸胆碱,完全水解成甘油、磷酸及胆碱。

脑磷脂和磷脂酰丝氨酸的分解过程与卵磷脂相似。

除脂肪酸外,磷脂的消化产物大多数是水溶性的,在肠道内易于吸收。

小部分磷脂在胆盐的协助下,混合在乳胶微粒内,在肠内可以不经消化而能直接吸收。但大部分磷脂仍需水解后才被吸收。吸收的磷脂水解产物,也可以在肠壁重新合成完整的磷脂分子再进入血液中。

3.3.3 胆固醇的消化和吸收

食物中所含的胆固醇,一部分是与脂肪酸结合的胆固醇酯,另一部分是游离状态的。胰液和肠液中均含有胆固醇酯酶,在肠道内催化胆固醇脂水解,产生游离的胆固醇和脂肪酸。

胆固醇为脂溶性物质,故必须借助胆盐的乳化才能在肠内吸收。但是吸收的胆固醇约有三分之二在肠粘膜细胞内经酶的催化重新酯化,形成适合体内需要的胆固醇酯。再与部分未酯化的游离胆固醇、磷脂、甘油三酯及由肠粘膜细胞合成的脱辅基蛋白一起形成乳糜微粒,经淋巴系统进入血液循环。因此,淋巴和血液中的胆固醇大部分以胆醇酯的形式存在。

影响胆固醇吸收的因素:

(1)食物胆固醇在摄食1、3或6g胆固醇后,其吸收率分别为60、40、30%,即吸收率随着摄食量的增加而递减。这是因为增加胆醇吸收的同时,发生两个代偿机制,即胆固醇排泄增加和体内合成减少。

(2)食物脂肪和脂肪酸食物中的脂肪和脂肪酸具有提高胆固醇吸收的作用。这是由于:①乳糜微粒中的胆固醇主要是胆固醇酯,脂肪和脂肪酸可以在肠粘膜中供给胆固醇以再酯化所需要的脂酰基,从而有利于胆固醇吸收;②高脂肪膳食具有促进胆汁分泌的作用。而胆汁中的胆汁盐能促使胆固醇形成微粒,有助于胆固醇的吸收。

(3)植物固醇各种植物固醇,如豆固醇、谷固醇等,不仅其本身吸收很差,而且还能抑制胆固醇的吸收。有人认为这可能是因为:①植物固醇的分子结构与胆固醇极为相似,竞争性抑制肠内胆固醇酯的水解,以及肠壁内游离胆固醇的再酯化,促使其由粪便中排泄;②植物固醇竞争性地占据微粒内胆固醇的位置,影响胆固醇与肠粘膜细胞接触的机会,从而妨碍其吸收。

(4)其它食物中不能被利用的多糖,如纤维素、果胶、琼脂等容易和胆汁盐结合形成复合物,妨碍微粒的形成,故能降低胆固醇的吸收。此外,肠细菌能使胆固醇还原为不易吸收的粪固醇。因此,长期服用广谱抗生素的病人,常能增加胆固醇的吸收。

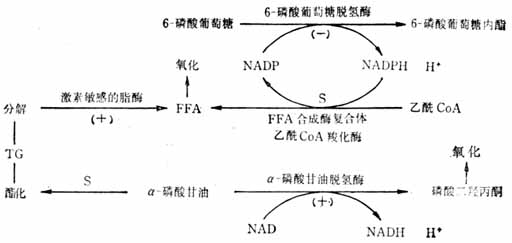

3.3.4 脂肪的合成

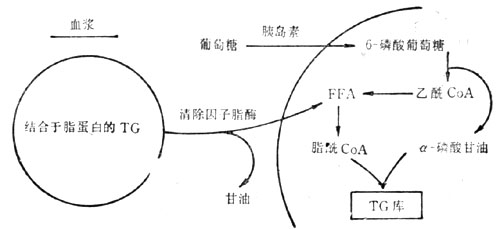

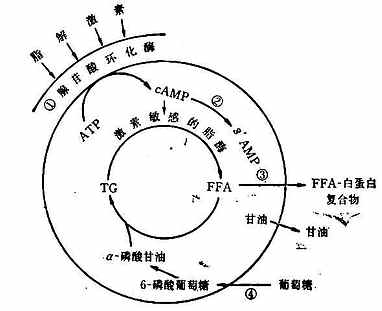

脂肪合成有两条途径:一是利用食物中的脂肪转化而成人体脂肪;另一是将糖转变为脂肪,这是体内脂肪的主要来源。脂肪组织和肝脏是体内脂肪合成的主要场所。合成脂肪的原料是磷酸甘油和脂肪酸。

磷酸甘油是由糖代谢的中间产物磷酸丙糖还原而成,或从食物中消化吸收的甘油在甘油激酶的催化下,与ATP作用而生成磷酸甘油。

脂肪酸用于脂肪合成之前需经活化,即在脂肪酰CoA合成酶的催化下,与辅酶A、ATP作用生成脂酰辅酶A。二分子脂酰辅酶A经过脂酰转移酶的催化。将脂酰基转移到α-磷酸甘油分子上,生成α-磷酸甘油二酯,又称磷脂酸。后者经磷脂酸酶作用,脱去磷酸后再与另一分子脂酰辅A在甘油二酯转脂酰酶的作用下,结果就生成脂肪。

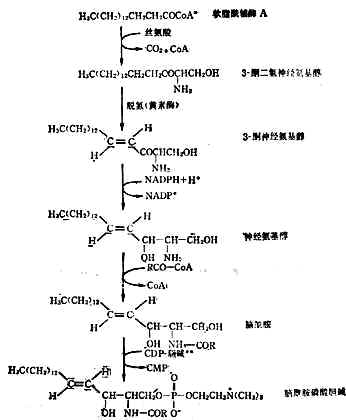

3.3.5 磷脂的合成

体内磷脂一部分是直接由食物中来,另一部分是在各组织细胞内,经过一系列酶的催化而合成。磷脂的种类很多,现仅将甘油磷脂和神经磷脂的合成简述如下:

(1)甘油磷脂的合成甘油磷脂主要是在微粒体内合成,其原料为磷酸、甘油、脂肪酸、胆碱或乙醇胺等。其中必需脂肪酸由食物供应,其他原料可在体内合成。蛋白质分解产生的甘、丝及蛋氨酸即可作原料。甘氨酸在体内经亚甲基四氢叶酸作用变为丝氨酸,再脱羧变乙醇胺,由S-腺苷蛋氨酸供给甲基而变为胆碱。胆碱和ATP在胆碱磷酸激酶催化下生成磷酸胆碱,再和胞苷三磷酸(CTP)在胞苷酸转移酶作用下变为胞苷二磷酸胆碱(CDP-胆碱),他和甘油二酯在磷酸胆碱转移酶催化下脱掉胞苷一磷酸(CMP),就形成α-卵磷脂。

脑磷脂的合成与卵磷脂的合成过程基本相似,不同的的只是以乙醇胺代替胆碱。

磷脂还可以从另一条途径合成,即α-磷酸甘油二酯先与CTP作用生成CDP-甘油二酯,再与丝氨酸反应生成磷脂酰丝氨酸,后者直接脱羧即生成脑磷脂。脑磷脂甲基化即可生成卵磷脂。

(2)神经磷脂的合成人体内的神经磷脂种类很多,现仅将脑酰胺为中间产物的一种合成过程列于图3-4。

3.3.6 胆固醇的代谢

(1)胆固醇的合成人体内的胆固醇一部分(约40%)是由动物性食物中来,称为外源胆固醇;一部分是由体内组织细胞自行合成,称为内源胆固醇。

人体内几乎所有组织都具有合成胆固醇的能力,但合成的速率和总合成量并不一致,肝脏不仅合成快,而且合成量也最多,是人体合成胆固醇最活跃的场所,其次是小肠。

合成的原料可来自乙酰辅酶A。前后经30多步酶促反应,全部过程在细胞质内进行。

图3-4 脑酰胺磷酸胆碱的合成途径

为了储存和转运的目的,游离胆固醇和长链脂肪酸结合成胆固醇酯。组织中的胆固醇是在胆固醇酰基转移酶的作用下,接受脂酰CoA的脂酰基形成胆固醇脂。血浆胆固醇的酯化是在血浆中的卵磷脂胆固醇基转移酶(LCAT)催化下进行的。

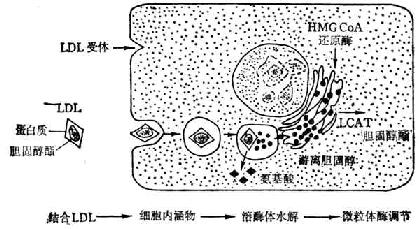

(2)胆固醇合成的调节在调节胆固醇的合成中,β-羧-β-甲戊二酸(HMG)-CoA还原酶具有决定性意义,任何因素改变还原酶的活性时,则显著影响体内胆固醇的合成。食入高胆固醇后,当胆固醇含量升高时,可反馈抑制肝脏胆固醇的合成。此作用主要是还原酶活性下降之故。这种负反馈机制只发生于大鼠和其它动物的肝脏,而在胃肠道却没有发现。至于人体,外源性胆固醇不能降低肝外组织的胆固醇合成。其对肝脏的影响,仍有不同的意见。因此,大量摄食胆固醇后,血浆胆固醇仍有一定程度升高。

胆固醇合成速率在昼夜之间可相差4~5倍,午夜时合成最快,上午10时左右最慢,这与还原酶活性的变化是一致的。

还有许多激素也对此酶有影响,如肾上腺素和去甲肾上腺素能促进此酶的合成,因此使胆固醇合成增加。甲状腺素能增加组织对儿茶酚胺的敏感性,而后者又增加HMG-CoA还原酶的合成。但甲腺素又能增加胆固醇的分解和排出,而后者的作用却大于前者,结果使血清胆固醇降低。故甲亢病人常见血浆胆固醇降低,而甲状腺机能减退病人则血浆胆固醇增高。cAMP也有抑制胆固醇合成的作用,于是有人推测有些激素的作用是通过cAMP的变化而实现的。

肝脏内胆固醇的合成还受脂肪代谢的影响。当脂肪酸动员加强,不仅血甘油三酯升高,胆固醇合成也明显增强。运动能使血浆游离脂肪酸含量减少,从而使胆固醇合成缓慢。多不饱和脂肪酸可在体内转变成前列腺素,有人认为前列腺素可通过cAMP-蛋白质激酶系统而使HMG-CoA还原酶失活,或通过抑制脂肪动员,降低血浆游离脂肪酸而使肝中胆固醇合成减少。这可能是多不饱和脂肪酸降低血浆胆固醇的一个重要原因。

糖、脂肪和蛋白质分解而产生的乙酰CoA主要经三羧酸循环彻底氧化,但过量的乙酰CoA不仅可以合成脂肪,也可在微粒体酶系的作用下大量生成HMG-CoA。因此,HMG-CoA还原酶的酶促反应随之加快,胆固醇合成增加。

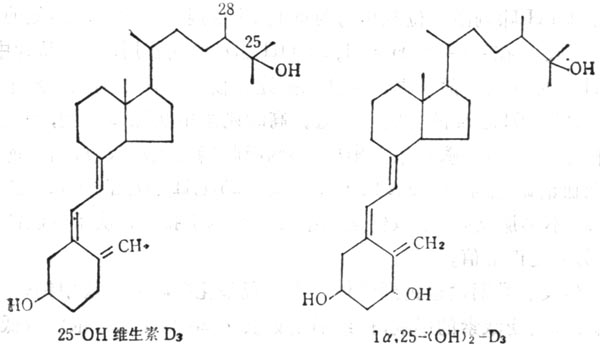

(3)胆固醇的转化胆固醇在体内能转变成一系列有生理活性的重要类固醇化合物:①转变为胆汁酸。胆固醇在肝脏内受7α-羟化酶的催化生成7α-羟胆固醇,后者经一系列反应转变为胆汁酸。这是胆固醇的主要去路,人体内约有80%的胆固醇可以在肝脏中转变为胆汁酸,其中主要是胆酸、脱氧胆酸和鹅脱氧胆酸。胆酸再与甘氨酸或牛磺酸结合成胆汁酸。胆汁酸以钠盐或钾盐的形式存在,称之为胆盐。它们对脂类的消化吸收起重要作用;②转变为维生素D3。在肝脏和肠粘膜细胞内,胆固醇可转变为7-脱氢胆固醇。后者经血液循环运至皮肤,再经紫外光照射,7-脱氢胆固醇可转变为维生素D3。维生素D3能促进钙磷吸收,有利于骨胳生成;③转变成类固醇激素。胆固醇在肾上腺皮质细胞内转变成肾上腺皮质激素,如醛固酮,皮质醇。再卵巢内可转变为孕酮与雌激素。在睾丸内可转变为睾酮。

(4)胆固醇的排泄部分胆固醇可以在组织内(主要是肝脏)还原,生成二氢胆固醇,与胆固醇一起分布于全身各组织。体内胆固醇由肝脏排入胆汁,随胆汁进入肠腔。一部分通过肠肝循环重新吸收入肝脏。一部分在肠道被经细菌作用后转变为粪固醇。未被吸收的二氢胆固醇以及很难吸收的的粪固醇统称为中性粪固醇,随粪便排出体外。

此外,尚有少量胆固醇和二氢胆固醇以皮脂形式由皮肤排出;小部分胆固醇和胆固醇脂随表皮细胞脱落,一起排出体外。

3.3.7 脂蛋白的代谢

血浆脂蛋白包括乳糜微粒、极低密度脂蛋白、低密度脂蛋白和高密度脂蛋白。它们的代谢简述如下:

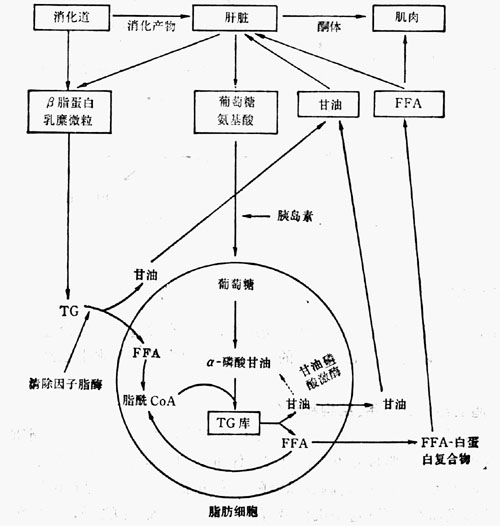

(1)乳糜微粒(CM)的代谢CM的90%是甘油三酯,其余为磷脂、蛋白质和胆固醇。食物脂肪的水解产物经小肠吸收,并在小肠粘膜上皮细胞滑面内质网中重新合成甘油三酯。这些甘油三酯和从食物吸收的磷脂、胆固醇结合,同时与糙面内质网合成的脱辅基蛋白(apo)B和A-I形成原始的CM。它经过高尔基体加工后进入淋巴系统,称为淋巴CM。淋巴CM到达血液后,在组成成分和结构方面都发生一些改变。它主要包括接受由HDL转移来的apoC,同时还向血浆中释放磷脂和吸收胆固醇,这种CM遂变为成熟CM。

当血液经过脂肪组织、肝脏、肌肉等的毛细血管时,经管壁脂蛋白脂酶的作用,可使CM中的甘油三酯水解成脂肪酸和甘油。这些水解产物的大部分则进入细胞被利用或重新合成脂肪而储存。由于CM失去中心部分的甘油三酯而逐渐变小,这种CM称为CM残余。此时CM表面上的脱辅基蛋白、磷脂、胆固醇都脱离而移到HDL上。此种作用进行得很快,所以正常人空腹血浆几乎不易检出CM。有人认为CM残余可能在肝中转变为LDL。

(2)极低密度脂蛋白(VLDL)的代谢VLDL主要由肝实质细胞合成,其合成及分泌过程与小肠粘膜上皮细胞合成CM的过程基本相似。VLDL主要成分也是甘油三酯,但磷脂和胆固醇的含量比CM的多。其蛋白质部分除apoB以外,还有apoCⅠ、Ⅱ、Ⅲ,apoE,少量的apoAⅠ、Ⅱ和apoD。

肝细胞合成VLDL的甘油三酯,其来源是由糖在肝细胞中转变而来,也可由脂库中脂肪动员出来的游离脂肪酸在肝细胞的滑面内质网中重新合成。所以,VLDL是转运内源性脂肪的主要运输形式。此外,糙面内质网合成apoB,再与质膜的磷脂形成复合体,最后在高尔基体内结合成VLDL。它所含的胆固醇酯的来源不十分明了,可能是HDL输送来的。

VLDL和CM一样,经肝外脂蛋白脂酶的作用,使其中的甘油三酯水解成脂肪酸和甘油,被细胞利用或重新合成甘油三酯而储存。由于甘油三酯减少,胆固醇相对地增多,VLDL的结构遭受破坏。ApoC脱离这种已经改变的脂蛋白,使脂蛋白脂酶的作用停止。与此同时,LCAT酶被apoA-Ⅰ和apoC-Ⅰ激活,开始发挥催化作用,将一部分卵磷脂的β-脂酰基转移至胆固醇分子上,前者成为溶血卵磷脂,后者成为胆固醇酯。溶血卵磷脂的极性较大,便释放于血浆中。胆固醇没有极性,于是转移到脂蛋白的核心部分。经过上述变化,脂蛋白的体积比原来缩小,其所含的总胆固醇相对地增多,甘油三酯和apoC相对减少,但仍能维持一定的球形,通常把这种VLDL残骸称为中间低密度脂蛋白(ILDL)。

ILDL的成分是:apo15%,胆固醇29%~33%(其中75%为酯型),磷脂17%,甘油三酯35~39%。与VLDL比较,它的酯型胆固醇含量较高,而甘油三酯含量较低。

(3)低密度脂蛋白(LDL)的代谢VDLD水解产物ILDL到达肝脏,与肝细胞膜上的ILDL受体结合,ILDL遭受分解,释放出“多精肽”与其它脂类,最后变成LDL。人体的VLDL不是全部的话,亦是绝大部分转变为LDL。

与VLDL相比,LDL的胆固醇酯增多,apoB几乎没有减少,甘油三酯显著下降,而除apoB以外的蛋白质、磷脂等成分都除去了。所增加的胆固醇酯,可能是由于HDL的胆固醇经LCAT的作用而酯化,并转移到LDL上来的。

LDL的分解主要在肝外实质细胞中进行。细胞表面上有LDL的特异的受体,LDL通过它的apoB的正电荷精氨酸残基与此受体结合。结合的LDL在细胞表面的凹陷结构内为表面膜包成小泡,被摄入细胞内。含LDL的小泡与细胞内的溶酶体融合,LDL的蛋白质被溶酶体内的蛋白酶水解为氨基酸。酸性脂肪酶将胆固醇酯分解为游离胆固醇和脂肪酸。这种游离胆固醇能抑制能微粒体内HMG-CoA还原酶的活性,因而阻止细胞内胆固醇的合成。同时,又使微粒体内的LCAT酶活化,使胆固醇转变为适于储存的胆固醇酯(图3-5)。当细胞内游离胆固醇水平增高以及胆固醇酯开始堆积时,LDL受体的合成受到抑制,LDL吸收率下降。这样能维持血浆中和细胞内胆固醇浓度的平衡。

图3-5 人体成纤维细胞内LDL降解步骤

在正常人体内每天降解的LDL为总量的45%,其中约有三分之二是通过LDL受体途径进行的。此外,还有另一个降解途径,就是通过清除细胞(Scavenger cells)的吸入和降解LDL。这种细胞是从事于非特异性的胞饮作用。由这条途径所降解的血浆LDL是个常数(15%)。

(4)高密度脂蛋白(HDL)的代谢在肝脏或小肠内,CM经脂蛋白脂酶的作用,将甘油三酯分解,水解产物及其表层的磷脂、游离胆固醇和apoA离开CM而形成双层脂类组成的颗粒,这就是新生HDL,它呈碟形。这种新生HDL进入血液后,其表面被来自周围组织和其它脂蛋白的大量游离胆固醇所占据。此时,这些颗粒成为LCTA的最适底物,在LCTA催化下,使表面的游离胆固醇转变为胆固醇酯,并由颗粒表面转入颗粒核内。因核内脂类含量剧增,内压升高,使磷脂双层压变为单层。原有的碟形排列消失,形成一种富含胆固醇酯的成熟球形颗粒。这样,富含游离胆固醇的碟形新生HDL就转变为富含胆固醇酯的球形成熟HDL。

FC-游离胆固醇 CE-胆固醇酯 PL-磷脂 TG-甘油三酯

图3-6 HDL代谢特点

由于HDL代谢的特点,它能从周围组织转运胆固醇到肝脏进行降解排泄(图3-6)。这样,能防止胆固醇沉积在血管壁上,甚至已经沉积的胆固醇,亦能由HDL予以转移,可以防止并有可能消除动脉粥样硬化的形成。

肝脏和小肠是HDL的主要降解部位。血液中的成熟HDL,和细胞膜上的受体结合,进入细胞内,由溶酶体予以降解。分解出来的胆固醇一部分不变,一部分转变为胆酸而从胆汁排出。少量的HDL亦可在肾脏、肾上腺、卵巢等器官内降解。

3.4 食物中的脂类及其营养评价

3.4.1 食物中脂类的来源

各种食物,无论是动物性的或是植物性的,都含有脂肪,只不过含量有多有少。

各类食物脂肪含量比较少,约含0.3~3.2%。但玉米和小米可达4%,而且约大部分的脂肪是集中在谷胚中。例如,小麦粒的脂肪含量约为1.5%,而小麦的谷胚中则含14%。在稻谷加工成大米时,可得到占稻谷总重5~6.5%的米糠。玉米提胚制粉时,一般可得到占玉米重量4~8%的玉米胚。米糠含有较多的脂肪,其含量与大豆相当。米糠油是优质食用油,不饱和脂肪酸占80%左右,还含有维生素B1、B2、E及磷脂等。米糠油不仅营养丰富,人体的吸收率也较高,一般可达92~94%。经研究表明,米糠油具有降低人体血清胆固醇的作用。玉米胚的特点是富含脂肪,可作为良好的食用油。玉米胚油是优质食用油,可作凉拌用。它含不饱和脂肪酸85%以上,亚油酸占47.8%。人体吸收率可达97%以上。实验证实食用玉米胚油可降低人体血胆固醇的含量,对冠心病有一定预防效果。玉米胚油中还含有较丰富的维生素E,每100g油中约含10mg。因此,玉米胚油不易氧化,性质稳定,耐储存。维生素E对人体亦有重要的营养意义。这两种油都是近年来开辟的食用油新资源。

常用的蔬菜类脂肪含量则更少,绝大部分都在1%以下。但是一些油料植物种籽、硬果及黄豆中的脂肪量却很丰富(表3-4)。因此,人们常利用其中一些油作为烹调用油,如豆油、花生油、菜籽油、芝麻油等。

表3-4 植物种籽和硬果中的脂肪含量

| 食物名称 | 脂肪含量(%) | 食物名称 | 脂肪含量(%) |

| 黄豆 | 18 | 花生仁 | 30~39 |

| 芥茉 | 28~37 | 香榧子 | 44 |

| 大麻 | 31~38 | 落花生 | 48 |

| 亚麻 | 29~45 | 榛子 | 49 |

| 芝麻 | 47 | 杏仁 | 47~52 |

| 葵花子 | 44~54 | 松子 | 63 |

| 可可 | 55 | 核桃仁 | 63~69 |

动物性食物中含脂肪最多的是肥肉和骨髓,高达90%,其次是肾脏和心脏周围的脂肪组织、肠系膜等。这些动物性脂肪,如猪油、牛油、羊油、禽油等亦常被用作烹调或食物用。动物内脏的脂肪含量并不很高,大部分都在10%以下。在各种乳中,脂肪含量随动物的种类、栖居地的气候以及营养情况而定。鱼类含的脂肪量差别较大,低的像大黄鱼只有0.8%,高的像鲥鱼达17%。近年来,发现有些海产鱼油中含有高量的廿碳五烯酸和廿二碳六烯酸。这两种脂肪酸具有扩张血管、降低血脂、抑制血小板聚集、降血压等作用,可以防止脑血栓、心肌梗塞、高血压等老年病(13)。

亚油酸的最好食物来源是植物油类(表3-5),但常吃的植物油中,菜油和茶油中的亚油酸含量比其它植物油少。小麦胚芽油中含量很高,1g油中含亚油酸502mg,同时还含亚麻酸57mg,在国内外已列入健康食品的行列。动物脂肪中亚油酸含量一般比植物油低,但相对说来,猪油的含量比牛、羊油多,而禽类油又比猪油高。鸡蛋内的含量亦不少,达13%。动物内脏含量高于肌肉,而肉类中亦以禽肉比猪、牛、羊肉的含量丰富。瘦猪肉却比肥肉含量高。

植物性食物不含胆固醇,而含植物固醇。胆固醇只存在于动物性食物中。一些常用食物中胆固醇的含量列于表3-6。

表3-5 食物中亚油酸含量(脂肪总量的%)

| 食物名称 | 含量 | 食物名称 | 含量 | 食物名称 | 含量 |

| 棉子油 | 55.6 | 牛油 | 3.9 | 鸡肉 | 24.2 |

| 豆油 | 52.2 | 羊油 | 2.0 | 鸭肉 | 22.8 |

| 小麦胚芽油 | 50.2 | 鸡油 | 24.7 | 猪心 | 24.4 |

| 玉米胚油 | 47.8 | 鸭油 | 19.5 | 猪肝 | 15.0 |

| 芝麻油 | 43.7 | 黄油 | 3.6 | 猪肾 | 16.8 |

| 花生油 | 37.6 | 瘦猪肉 | 13.6 | 猪肠 | 14.9 |

| 米糠油 | 34.0 | 肥猪肉 | 8.1 | 羊心 | 13.4 |

| 菜子油 | 14.2 | 牛肉 | 5.8 | 鸡蛋粉 | 13.0 |

| 茶油 | 7.4 | 羊肉 | 9.2 | 鲤鱼 | 16.4 |

| 猪油 | 6.3 | 兔肉 | 20.9 | 鲫鱼 | 6.9 |

从表3-6的数值看来,几种兽肉中胆固醇的含量大致相近,而肥肉则比瘦肉高。内脏则更高,脑中的含量特别多,竟达3100mg%。蛋类的含量亦不低,一个蛋的含量就约有300多mg。鱼类除少数外,一般和瘦肉的含量差不多,不过罐头凤尾鱼的含量不低。小白虾的胆固醇含量虽不高,但虾米、虾皮的含量却高出10倍多。脱脂奶粉比全脂奶粉低4倍。海蜇的含量很少,而海参则根本没有。

所有的动物均含有卵磷脂,但富含于脑、心、肾、骨髓、肝、卵黄、大豆中。脑磷脂和卵磷脂并存于各组织中,而神经组织内含量比较高。脑和神经组织含神经磷脂特别多。

3.4.2 脂类的营养价值

脂类营养价值的评价主要以下列四点为标准:

(1)消化率在正常情况下,一般脂类都是容易消化和吸收的。婴儿膳食中的乳脂。吸收最为迅速。食草动物的体脂,含硬脂酸多,较难消化。植物油的消化率相当高。中碳链脂肪酸容易水解、吸收和运输,所以,临床上常用于某些肠道吸收不良的病入。

(2)必需脂肪酸的含量多烯不饱和脂肪酸的亚油酸、亚麻酸和花生四烯酸,人体均不能合成,故称为必需脂肪酸。亚油酸在人体内能转变为亚麻酸和花生四烯酸。故不饱和脂肪酸中最为重要的是亚油酸及其含量。亚油酸能明显降低血胆固醇,而饱和脂肪酸却显著增高血胆固醇。

表3-6 常用食物中胆固醇含量(mg/100g-1)

| 食物名称 | 含量 | 食物名称 | 含量 | 食物名称 | 含量 |

| 猪肉(瘦) | 77 | 脱脂奶粉 | 28 | 风尾鱼(罐头) | 330 |

| 猪肉(肥) | 107 | 全脂奶粉 | 104 | 墨斗鱼 | 275 |

| 猪心 | 158 | 鸭蛋 | 634 | 小白虾 | 54 |

| 猪肚 | 159 | 松花蛋 | 649 | 对虾 | 150 |

| 猪肝 | 368 | 鸡蛋 | 680 | 青虾 | 158 |

| 猪肾 | 405 | 鲳鱼 | 68 | 虾皮 | 608 |

| 猪脑 | 3100 | 大黄鱼 | 79 | 小虾米 | 738 |

| 牛肉(瘦) | 63 | 草鱼 | 83 | 海参 | |

| 牛肉(肥) | 194 | 鲫鱼 | 83 | 海蜇头 | 5 |

| 羊肉(瘦) | 65 | 麻哈鱼 | 86 | 海蜇皮 | 16 |

| 羊肉(肥) | 173 | 鲫鱼 | 93 | 猪油 | 85 |

| 鸭肉 | 101 | 带鱼 | 97 | 牛油 | 89 |

| 鸡肉 | 117 | 梭鱼 | 128 | 奶油 | 168 |

| 牛奶 | 13 | 鳗鲡 | 186 | 黄油 | 295 |

(3)脂溶性维生素的含量脂溶性维生素为A、D、E、K。维生素A和D存在于多数食物的脂肪中,以鲨鱼肝油的含量为最多,奶油次之,猪油内不含维生素A和D,所以营养价值较低。

维生素E广泛分布于动植物组织内,其中以植物油类含量最高。每克麦胚油中高达1194ug,而鸡蛋内仅含11ug。

(4)脂类的稳定性稳定性的大小与不饱和脂肪酸的多少和维生素E含量有关。不饱和脂肪酸是不稳定的,容易氧化酸败。维生素E有抗氧化作用,可防止脂类酸败。

奶油的营养价值很高,就是因为它含有维生素A和D。同时,它所含的脂肪酸种类亦完全,而且多是低级脂肪酸,消化率很高。猪油的消化率虽与奶油相等,但它不含有维生素,且其脂肪酸主要为油酸,故其营养价值与奶油相比,相差很多。牛、羊脂肪则更差。植物油多为液体,其消化率均相当高,所含脂肪酸亦相当完全,而且不含胆固醇,且亚油酸的含量却很多,可以防止高脂血症和冠心病,虽然多不饱和脂肪酸易在体内形成过氧化脂质,但维生素E有保护作用。而植物油中维生素E含量很丰富,例如,每g花生油含维生素E189ug,菜籽油236ug,麦胚油高达1194ug,而猪油中仅有12ug。因此,植物油有其独特的营养价值,宜于中老年人使用。同时,稳定性强,不易酸败。

3.4.3 食用油脂在烹调中的作用

通常所用的食用植物油有豆油、花生油、菜籽油、芝麻油、棉籽油、茶籽油、葵花籽油、米糠油及玉米油等。除椰子油外,其它植物油中饱和脂肪酸含量少,多不饱和脂肪酸含量高,对防止高脂血症和冠心病有一定的益处。

食用动物油脂中猪油的熔点低,易为人体吸收,并有良好的口味和色泽,它是普遍使用的食用油。但猪油含饱和脂肪酸高,故中老年人宜少用。牛油和羊油的熔点高于人体的体温,不易消化吸收,且山羊油有膻味,在烹调中很少使用。

食用油脂在烹调中应用广泛,是烹调菜肴不可缺少的原料。油脂不仅能增加菜肴的色泽、口味、促进食欲,而且由于食用油脂的沸点很高,加热后容易得到高温,所以能加快烹调的速度,缩短食物的成熟时间,使原料保持鲜嫩。食用油脂还用于食品工业,生产糕点等。

高温加热可使油脂中的维生素A、E和胡萝卜素等遭受破坏。油脂中的不饱和脂肪酸经加热能产生各种聚合物,其中的二聚体可被人体吸收一部分,它的毒性较强,可使动物生长停滞、肝脏肿大、生育功能和肝功能障碍,甚至可能有致癌作用。不过在一般烹调过程中,油脂加热的温度不高,时间亦短,对营养价值的影响和聚合物的形成不很明显。但在食品工业中油炸食物时,油脂长期反复使用,加热温度又高,有可能降低营养价值和生成聚合物。因此,应尽量避免温度过高,减少反复使用的次数,或加入较多的新油,防止聚合物的形成。

3.5 脂类的供给量

营养素供给量和需要量不同。需要量指的是维持身体正常生理功能所需要的数量,低于这个量将对身体产生不利的影响。供给量是在满足身体正常生理需要的基础上,按食物生产和饮食习惯的情况而规定的“适宜”数量。一般地说,它比需要量充裕。

膳食中脂肪供给量不像蛋白质那么明确,主要原因是根据目前的资料很规定人体脂肪的最低需要量。因为脂肪的最低需要量可能是非常低的,这是由于Mitra在印度的Bihar省土著部落里进行过调查。他调查了3250个家庭,发现其中200家在烹调中不用任何油,每人每日总的脂肪摄取量为2.4~3.8g,大约占总热量的2%,但却有1g左右的必需脂肪酸,没有看到任何脂肪缺乏的症状。他们的营养状况和体格不比邻近摄取正常植物油的村民差。因此,有人认为能满足人们需要的脂肪量是非常低的。即使为了供给脂溶性维生素、必需脂肪酸以及保证脂溶性维生素的吸收等作用,所需的脂肪亦并不太多,一般认为每日膳食中有50g脂肪即能满足此项需要。

但是脂肪毕竟具有重要的生理功能,同时,脂肪可以提高烹调后菜肴的口味,随着生活水平的不断提高,我国人民膳食中动物性食品的数量亦将不断增多。因此,脂肪摄入量亦将随之而增加。所以,人们应该得到至少有占热量20%的脂肪。但由于脂肪过高易引起肥胖、高脂血症、冠心病及癌症,甚至影响寿命。因此,生活水平较高,活动少的中年者,其脂肪摄取量应限制在提供热量的25~30%。

根据世界各地的流行病学调查结果证实,膳食中的胆固醇和饱和脂肪酸摄入量与冠心病发病率和死亡率呈明显正相关,而多不饱和脂肪酸则有显著降血脂效果,有利于防止冠心病的发生。于是,不仅要控制过量的脂肪,同时,还应注意脂肪的质,即饱和脂肪酸(S)和多不饱和脂肪酸(P)应为1:1.5。现将一些常用食物中多不饱和脂肪酸的含量及其比值列于表3-7。

还要考虑亚油酸的供给量,因为它是最重要的必需脂肪酸,不仅能防止和治疗必需脂肪酸缺乏病,预防高脂血症和动脉粥样硬化。同时,在体内转变为花生四烯酸,进一步合成前列腺素。国外推荐亚油酸的供给量一般为热量的2~3%。

同时,胆固醇的量亦不宜过高,如西方人膳食中的胆固醇含量约为每天500mg,因而高血脂症和冠心病率很高。所以Levy等建议每日胆固醇摄取不宜超过300mg。

表3-7 常用食物中多不饱和脂肪酸和饱和脂肪酸的含量

| 食物名称 | 含量(脂肪总量的%) | 食物名称 | 含量(脂肪总量的%) | ||||

| 多不饱和(P) | 饱和(S) | P/S值 | 多不饱和(P) | 饱和(S) | P/S值 | ||

| 菜子油 | 21.5 | 4.5 | 4.78 | 猪肠 | 18.0 | 33.0 | 0.55 |

| 豆油 | 62.8 | 14.8 | 4.24 | 大黄鱼 | 20.2 | 37.3 | 0.54 |

| 芝麻油 | 46.6 | 12.5 | 3.73 | 带鱼 | 15.7 | 37.3 | 0.42 |

| 玉米油 | 48.3 | 15.2 | 3.18 | 对虾 | 15.4 | 37.2 | 0.41 |

| 棉籽油 | 55.6 | 27.9 | 3.11 | 瘦猪肉 | 13.8 | 34.9 | 0.40 |

| 花生油 | 37.6 | 19.9 | 1.89 | 猪肝 | 15.6 | 45.7 | 0.34 |

| 米糠油 | 35.2 | 20.8 | 1.67 | 羊肉 | 12.1 | 42.4 | 0.29 |

| 猪心 | 44.7 | 34.3 | 1.30 | 松花蛋黄 | 8.7 | 31.4 | 0.28 |

| 墨斗鱼 | 37.5 | 30.0 | 1.25 | 鸭蛋黄 | 5.7 | 27.7 | 0.21 |

| 鲤鱼 | 22.2 | 18.6 | 1.19 | 肥猪肉 | 8.7 | 41.7 | 0.21 |

| 鸡肉 | 29.9 | 25.6 | 1.17 | 猪油 | 8.5 | 42.7 | 0.20 |

| 鸡油 | 26.0 | 25.9 | 1.00 | 牛肉 | 9.0 | 46.3 | 0.19 |

| 鸭肉 | 23.8 | 25.2 | 0.94 | 牛油 | 6.3 | 51.6 | 0.12 |

| 鲫鱼 | 20.4 | 26.1 | 0.78 | 牛乳 | 6.7 | 59.6 | 0.11 |

| 鲢鱼 | 22.8 | 30.4 | 0.75 | 黄油 | 5.8 | 58.3 | 0.10 |

| 猪肾 | 28.2 | 44.7 | 0.63 | 全脂奶粉 | 4.9 | 62.1 | 0.08 |

| 兔肉 | 26.8 | 44.6 | 0.60 | 脱脂奶粉 | 4.5 | 63.1 | 0.07 |

| 鸡蛋黄 | 14.7 | 25.8 | 0.57 | 羊油 | 3.4 | 62.6 | 0.05 |

在动物实验中观察到脂肪较多的饮料比低脂肪饲料能使动物更好地保持体温,并可使动物对突然暴露低温中的耐受力增强。因此,寒冷地区膳食中脂肪量可略高于一般地区,但亦宜过高,一般认为可占总热量的35%左右。

膳食中脂肪量过多,可以促进铅在小肠中的吸收。动物实验证明,接触铅的动物,饲料中脂肪含量较高时,肝损害较重,动物存活时间也较短。故铅作业人员保健餐中脂肪含量不宜过多。

1979年修订的日本营养供给量中,对婴儿、儿童、孕妇和授乳妇女的脂肪供给量作了规定。未满半岁的婴儿脂肪供给量占热量的45%;6~12月的婴儿占30~40%;1岁以上的儿童及孕妇、授乳妇占25~30%。

关于老年人脂类的供给量,认为膳食中脂肪应占总热量的20~25%,即每日摄取脂肪量约为50g就满足机体的需要。身体肥胖者,还应适当减少。脂肪中的P/S比值约为1,胆固醇的摄取量应低于300mg,同时,还应供给适量的维生素E和磷脂。

参考文献

1.露木英男:营养学杂志,42(2):81~90,1984

2.武汉医学院主编:营养与食品卫生学,16页,第一版,人民卫生出版社,1981年

4 碳水化物

4.1 碳水化物的分类、结构和性质

4.1.1 碳水化物的分类

碳水化物分单糖、双糖、低聚糖、多糖四类。糖的结合物有糖脂、糖蛋白、蛋白多糖三类。

(1)单糖不能水 解成更简单的糖的碳水化物叫单糖。单糖有3到7个碳原子,依碳原子数的多少,依次称为丙、丁、戊、已、庚糖。丙糖和丁糖以中间代谢物的形式存在,自然界存在最多是戊糖和已糖。

单糖具有醛基或酮基。有醛基者称醛糖,有酮基者称酮糖。

(2)双糖每分子能水解成两分子单糖的碳水化称双糖。营养上有意义的双糖有蔗糖、麦芽糖、乳糖三种。

(3)低聚糖每分子水解成3~8个分子单糖的碳水化物称低聚糖,也有人把水解成3~10个,甚至20个分子单糖的碳水化物归入这一类。可再分两类:水解产生的所有糖分子都是葡萄糖的称麦芽糖低聚糖,由3个葡萄糖分子组成的叫麦芽三糖,四个葡萄糖分子组成的叫麦芽四糖等等。另一类水解时产生不止一种单糖,称杂低聚糖。如大豆中的杂低聚糖水解产生棉子糖和木苏糖等,人不易消化,无法利用。但机体自己合成的杂低聚糖,有很重要的生理功用。

(4)多糖每分子更多分子的单糖的碳水化物是多糖。可再分α葡聚糖、β-葡聚糖、杂多聚糖三类。α-和β-葡萄聚糖都是葡萄糖分子组成的,但联结的方式不同,前者是以α-糖苷键联结的,后者则用β-糖苷键。α-葡聚糖有淀粉、糊精、糖原三类。组成杂多聚糖的不止一种单糖,膳食纤维属这一类,除纤维素外,膳食纤维还包括半纤维素、果胶、藻类、木质素。

(5)糖脂糖和脂质的结合物称糖脂。简单可分两类:脑苷脂和神经节苷脂。

(6)糖蛋白和蛋白多糖广义讲,碳水化物和蛋白质结合后的化合物都是糖蛋白。糖蛋白的种类很多,并有广泛的生理功用。30年代以来,好几个科学家提出了不同的分类方法。

1946年Stacey把蛋白质含量低,以碳水化物的化学反应为主的称粘多糖;蛋白含量高,化学反应以蛋白质为主的称粘蛋白。

1962年Gottschalk根据碳水化合的结构分成两大类。简言之,有重复出现的双糖单位的低聚糖链或多糖链,与蛋白质结合者称多糖蛋白,后人把它叫做Protegolycans,这个名字一直沿用至今,译作蛋白多糖。以没有重复出现双糖单位的低聚糖单位的低聚糖链与蛋白质相结合的称糖蛋白。

80年代以来的分类,从化学结构出发,分得很细,不予介绍了。本章的讨论,以Gottschalk的分类法为主。

粘多糖和粘蛋白的名字,现在营养学书上仍有出现,但含义与Stacey提出的略有不同。粘多糖(Mucopolyscaccharides)指Gottschalk分类的蛋白多糖中的碳水化物部分,或称氨基多糖(Glycosaminoglycans)。粘蛋白指Gotrtschalk分类中的糖蛋白。有时把糖脂、糖蛋白和蛋白多糖一起,统称糖结合物(Glycoconjugates)。

4.1.2 碳水化物的化学组成和结构

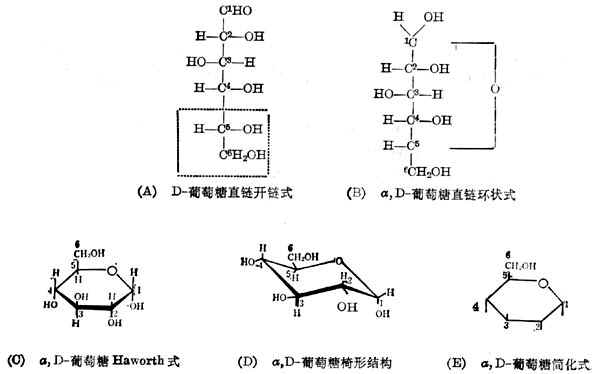

(1)单糖单糖中的最重要的是葡萄糖,它的结构式有五种表示方法,见图4-1。

葡萄糖有六个碳原子,以阿拉伯数字计数如图。在图4-1(A)中可看出第2、3、4、5个碳原子所连的四个基都不相同,是不对称碳原子。每个不对称碳原子有两个异构体,羟基在左面或右面代表两个不同的化合物。习惯上把与伯醇基[图4-1(A)中第6个碳原子]相连的碳原子的羟基在右面的称D系的糖。图4-1(A)中用虚线框出的部分是D系糖必备的结构。所以,图4-1(A)代表的是D-葡萄糖。

图4-1(A)所示的开链式结构可以环合起来,即第5个原子上羟基的氢移到第1个碳原子的羟基氧上,然后连成环,见图4-1(B)。这样,第1个碳原子也变成不对称的的。羟基在右面的称α,D-葡萄糖,羟基在左面的称β,D-葡萄糖。

但是六个碳原子是不在一条直线上的,六个碳原子的环是六角形的。为了区别不对称碳原子的构型,可把这个环表示如图4-1(C)。环的平面垂直纸面,粗线表示在环平面前面的链,细线代表的链在环平面的后面。图4-1(B)中右侧的

图4-1 葡萄糖的结构式

羟基写在环的平面之下,左侧的羟基写在环的平面之上。这样表示的结构式叫做Haworth投影式。

事实上,环的六个碳原子并不在一个平面上,X线衍射的结果说明它们是以椅形存在的,如图4-1(D)。但这样的表示方法书写困难,所以一般采用Haworth投影式。并且常简化如图4-1(E),这里把碳和氢都省了,仅用一条垂线表示羟基。现在国际上有一种通用的符号来代表糖及其衍生物,葡萄糖的是Glc。

自然界存在的葡萄糖,不论在单糖、双糖、低聚糖或多糖中,都以图4-1(D)的形式存在。只有在水溶液中,才有约1%以开链的形式存在。

糖有旋光性。在旋光计中,有的能使偏振光的平面右旋,有的使之左旋。命名时,右旋用(+)表示,左旋用(-)表示。不是所有的D系的糖都是右旋的。α,D-葡萄糖是右旋的,它的全名是α,D(+)葡萄糖。一般提到的葡萄糖,除特别指出的以外,都是α,D(+)葡萄糖。

果糖是D系的、β异构体、左旋的,全名是β,D(-)果糖。它的环由五个碳原子组成,在同一平面上。

图4-2 β,D(-)果糖

半乳糖是葡萄糖的异构体,所不同的是第4个碳原子上的羟基在环的上面,而葡萄糖的在环的下面。符号Gal。

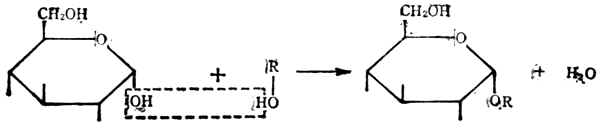

(2)双糖在葡萄糖的环状结构中,第一个碳原子上有一个羟基。它可和另一个有羟基的化合物失水而成为糖苷,形成的键叫糖苷键。

葡萄糖 葡萄糖苷

糖苷是自然界存在的一大类化合物,有些可作为药物。

如ROH是一个单糖分子,这样结合的就成为双糖。如两个单糖分子都是葡萄糖,以α-1,4糖甘键(即第一个葡萄糖分子的第1个碳原子上的羟基和第二个葡萄分子的第4个碳原子上的羟基脱水相结合而形成的键,亦写作α1→4)结合后得到的是麦芽糖。

蔗糖是α,D-葡萄糖和β,D-果糖以α-1→2糖苷键结合的。乳糖是β,D-半乳糖以β-1→4糖苷键和α,D-葡萄糖相结合的。

(3)低聚糖麦芽三糖到麦芽八糖,都是α,D-葡萄糖以α-1→4和α-1→6糖苷键结合的。杂低聚糖匠结构比较复杂,将于糖蛋白中加以介绍。

(4)多糖

①淀粉淀粉是由许多葡萄糖分子组成的。与水调成糊状并加热到60~80℃后,可分成直链淀粉和支链淀粉两部分。前者约占15%,后者约占85%。

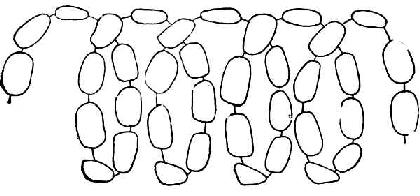

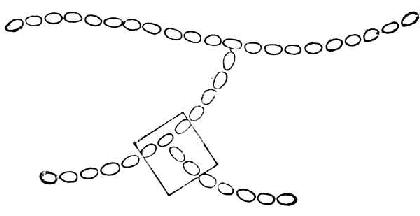

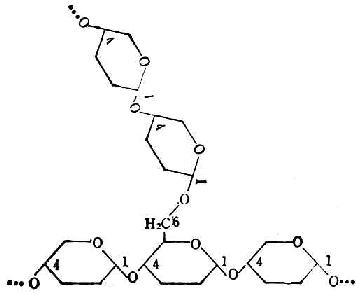

直链淀粉也由葡萄糖分子,以α-1→4苷键连成一条直链,并蜷曲如图4-3。

支链淀粉也由葡萄糖分子组成,它们不仅以α-1→4糖苷键连成直链,还有分支。分支处是以α-1→6糖苷键结合的。每一支有20~30个葡萄糖分子。图4-4是它的示意图。图4-5是图4-4中框出部分的放大,用以表示葡萄分子间的联结方式。

图4-3 直链淀粉示意图

图4-4 支链淀粉示意图

图4-5 葡萄糖分子在支链淀粉中的结合方式

②糖原糖原由6000~3000个葡萄糖分子组成,结构式和支链淀粉相似,不过分支更多。每一分支约有11~18个葡萄糖分子。分支处是α1→6糖苷键,其余是α1→4糖苷键。

③糊精和麦芽低聚糖二者都是淀粉水解的中间产物。结构中有α1→4和α1→6糖苷键。

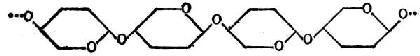

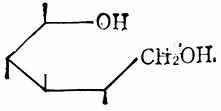

④纤维素纤维素是β-葡萄糖以β1→4糖苷键连成直链,每链约有2800个葡萄糖分子。结构如图4-6,图中葡萄糖分子的环,是前、后交替地与纸的平面垂直的。

图4-6 纤维素的结构式

⑤膳食纤维

半纤维素是D-甘露糖、D-木糖、D-葡萄糖、D-半乳糖以β1→4糖苷糖连起来的,分支上有阿拉伯糖、半乳糖和葡萄糖醛酸。

果胶主链葡萄糖醛酸连成的,侧链上有鼠李糖、阿拉伯糖、岩藻糖、木糖。

藻类多糖主链由甘露糖、木糖、葡萄糖醛酸和葡萄糖组成,侧链有半乳糖。

木质素木质不是碳水化物,是苯丙烷的聚合物。由于和其余膳食纤维同时存在,且有类似的功用,所以把它作为膳食纤维中的一类。

膳食纤维和粗纤维不同。植物性食物中,有胃肠道不能消化的物质,统称膳食纤维;食物用酸碱处理后的不溶物称为粗纤维。经过这一处理,大部分膳食纤维都丢失,测得的数值仅有膳食纤维总量的20~50%。

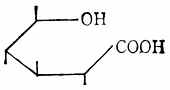

⑥单糖的衍生物低聚糖和多糖不仅能由单糖组成,还能由单糖的衍生物所组成。表4-1列出了它们的类别,每类举一例表示结构式及其名称和符号。

表4-1 单糖的衍生物

| 类别 | 结构式 | 名称 | 符号 |

| 氨基糖 |  | β-D氨基葡萄糖 | ΒDGlen |

| 乙酰氨基糖 | N-乙酰氨基-β-D葡萄 | ΒDGlcNAc | |

| 糖醛酸 | α-L-艾杜糖醛酸 | Αltdu | |

| 硫酸酯 | 4-硫酸-β-D-半乳糖 | ΒDGal-6SO3h |

另有一类组成低聚糖和多糖的单糖衍生物,叫做唾液酸,除有乙酰氨基和羟基外,还和甘油连在一起。结构式见图4-7,符号NeuAc。

糖的醛基被氧化后,得糖酸如D-葡萄酸(图4-8)。醛基被还原成羟基后,得糖醇如山梨醇(图4-9)。

⑦糖脂糖脂的基本结构是鞘氨醇(图4-10),它的氨基与脂肪酸(含14~16个碳原子)酰化后得脂酰鞘氨醇,符号为Cer。再与葡萄糖或半乳糖相连成脑苷脂。和低聚糖(由几个或多至30多个单糖或其衍生物组成)相连后成神经节苷脂。已确定结构式的有数十种,区别在于糖链和脂肪酸的不同。

|  |  |

| 图4-7 唾液酸 | 图4-8 D-葡萄酸 | 图4-9 山梨醇 |

糖脂的糖链,和蛋白多糖的糖链常有一部分相同。所以它们的生理功用,有不少相似之处。

图4-10糖脂的化学结构

⑧糖蛋白中低聚糖糖蛋白中的单糖或基衍生物有以下种:

戊糖:阿拉伯糖(Ara)、木糖(Xy1);

甲基戊糖:岩藻糖(Fuc);

已糖:葡萄糖、半乳糖、甘露糖(Man);

乙酰氨基已糖:乙酰氨基葡糖(GlcNAc)、乙酰氨基半乳糖(GallNAc);

唾液酸。

不同的糖蛋白,由这些单糖或其衍生物中的一部分,组成不超过15个单体的低聚糖链,再和蛋白质结合而成。糖含量为1~85%。

⑨蛋白多糖中的聚氨基糖这一类糖是多糖。糖链中有交替出现的糖醛酸(葡萄醛酸或艾杜糖醛酸)和氨基已糖(氨基葡萄糖或氨基半乳糖或基乙酰化产物)。习惯上说成有交替出现的双糖单位。共分七类,见表4-2。

在这七类中,透明质酸有羧基,其它六类都有硫酸基,因此聚氨基糖都是多价的阴离子。

究竟有多少单糖分子聚合成聚氨基糖?根据来源而不同,分子量自4000到1000000以上。

表4-2 蛋白多糖中的氨基糖的分类和组成

| 聚氨基糖 | 双糖单位 | 取代基 | 其它单糖 | |

| 糖醛酸 | 氨基已糖 | |||

| 透明质酸 | βDGel | βDGleNAc | Gal;Xyl | |

| 4-硫酸软骨素 | ΒDGel | ΒDGalNAc | GalNAc 6位硫酸化 | Gal;Xyl |

| 6-硫酸软骨素 | ΒDGel | βDGalNAc | GalNAc 6位硫酸化 | |

| 硫酸皮肤素 | βDGal αLIeU | αDGlcN | 部分IdU2位硫酸化 部分GalNAc4或6位硫酸化; | Gal;Xyl |

| 硫酸类肝素 | ΒDGal αLIdU | αDGlcN | GlcN氨基乙酰化或硫酸化; 部分GlcN6位硫酸化; 部分IdU2位硫酸化 | |

| 肝素 | βDGal `αLIdU | αDGlcN | GlcN氨基乙酰化或硫酸化; 部分GlcN3或6位硫酸化; 部分IdU2位硫酸化 | Gal;Xyl |

| 硫酸角质素 | βDGal | βDGlcNAc | 部分GleNAc6 | GalN;Man;Fuc;NeuAc |

透明质酸单独存在,一般都是单独的一条多糖链。其它六类中,除硫酸角质素外,都通过半乳糖-木糖和蛋白质的丝氨酸相连结的,一条肽链上可连几条糖链。

4.1.3 碳水化物的物理性质

(1)溶解度单糖、双糖、低聚糖、糊精都溶于水。淀粉不溶,与水加热后可吸水膨胀,变成糊状。淀粉经酸处理生成可溶淀粉。糖原能分散在水中得乳白色胶态“溶液”。纤维素不溶。果胶能溶于水。其余膳食纤维可吸水膨胀,吸水量依来源、周围液体的PH和离子浓度等而不同。如麦麸可吸收5倍生本身重量的水。吸水后膳食纤维呈海绵状,细菌和一些分子能穿插进去。糖脂糖的一端亲水,脂质的一端疏水。糖蛋白和蛋白多糖的糖也都亲水。

(2)甜度如以蔗糖的甜度作100,一些糖及糖醇的甜度见表4-3。其中转化糖是蔗糖的水解产物,含葡萄糖和果糖各50%。

表4-3 糖的甜度

| 糖或其衍生物 | 甜度 |

| 果糖 | 173 |

| 转化糖 | 130 |

| 蔗糖 | 100 |

| 葡萄糖 | 74 |

| 山梨醇 | 60 |

| 甘露醇 | 50 |

| 半乳糖 | 32 |

| 麦芽糖 | 32 |

| 乳糖 | 16 |

4.2 碳水化物的生化代谢

4.2.1 消化吸收

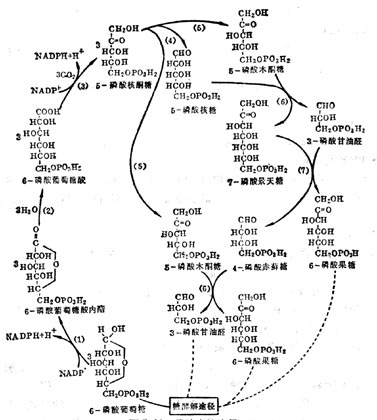

碳水化物要消化或单糖才吸收。消化的过程就是水解的过程。麦芽糖、乳糖、蔗糖、麦芽低聚糖都能消化。人能消化的多糖仅淀粉一种,糖原在制成食品时已不存在了。

消化从口腔开始,口腔里有唾液淀粉酶能水解交替α1→4糖甘键,但不能水解α1→6糖苷键和相邻的α1→6糖苷键。消化产物是糊精、麦芽低聚糖和麦芽糖。

胃里没有消化淀粉的酶。唾液淀粉酶的最适PH是6.6~6.8,在食糜没有被胃酸中和以前,能持续作用一段时间,使淀粉和低聚糖能再消化一部分。

小肠内有胰液的α-淀粉酶,其作用和唾液淀粉酶相同,把直链淀粉消化成麦芽糖和麦芽三糖,支链淀粉消化成麦芽糖、麦芽三糖及由4~9个葡萄糖分子组成的而有α1→6苷键的麦芽低聚糖。

肠粘膜上皮细胞中有吸收细胞,每一细胞约有3000条微绒毛,微绒毛间的空间的有效半径约0.4nm。只有上述消化产物能够通过,与微绒毛膜上的酶反应。膜上的酶有四种:①α1→4糖苷酶,把葡萄糖分子自上述产物一个个地切下来;②异麦芽糖酶,水解麦芽低聚糖的α1→6糖苷键;③蔗糖酶,消化蔗糖;④β-半糖苷酶,消化乳糖。

所以消化分两步进行:①肠腔内的消化,产物是双糖和麦芽低聚糖;②微绒毛膜上的消化,产物是单糖。

微绒毛双脂质层的(详后)。四种酶嵌在双脂质层内,活性位伸在膜外。在其近处,还有全部嵌在膜内的运输单糖的蛋白质,这样,消化的最终产物立刻可以被运输蛋白所结合。

运输蛋白在结合葡萄糖以前,先结合肠腔内的Na+排入肠腔,肠腔中Na+都带入细胞内,释放到胞浆中。Na+排入肠腔,肠腔中的Na+浓度比细胞内高,自低浓度排到高浓度要消耗能量,所需能量由ATP供应。糖进入细胞后,约有15%流回肠腔,25%扩散入血,60%与靠近基膜一端的质膜上的另一载体蛋结合而离开细胞。这一结合不需Na+,而且运输葡萄糖的速度比葡萄糖从肠腔进入吸收细胞的速度快,所以葡萄糖不会在吸收细胞中蓄积,从而提高了吸收效率。当食糜到达空肠下部时,95%的碳水化物都被吸收了。

4.2.2 中间代谢概述

小肠吸收的碳水化物主要是葡萄糖、果糖、半乳糖三种,经门静脉送到肝脏。葡萄糖进入肝细胞后与磷酸反应生成葡萄糖-6-磷酸,这样细胞内的葡萄糖浓度可维持在低水平,使葡萄糖不断进入肝细胞。在吸收的葡萄糖中,60%以上在肝内代谢,其余入大循环。果糖和半乳糖在肝中转变为葡萄糖。

葡萄糖在肝内经分解代谢提供机体所需要的能量,多余的合成糖原保留在肝内,再有多余就转变成脂肪运送到脂肪组织储存起来。

葡萄糖的分解代谢分三个阶段:

(1)酵解葡萄糖分解的第一阶段是生成丙酮酸。这一系列反应和碳水化物在体外经酵母的作用生成丙酮酸相同,所以称为酵解。所不同的是发酵时丙酮酸进一步生成洒精;在体内,有氧时丙酮酸氧化成二氧化碳和水,无氧时还原成乳酸。

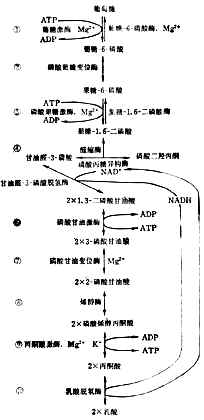

酵解分十步进行(图4-11)。为了要把葡萄糖的6个碳原子一分为二,先使它两端磷酸化,才能断列成两个接近相等的部分,然后脱去磷酸成丙酮酸。

上述反应都在细胞浆中进行。每一步都有特定的酶参加。第①、③两步消耗2分子ATP,说明葡萄糖分解代谢开始时要用能量来推动。⑥、⑨两步各产生2分子ATP。从葡萄到丙酮酸,净生2分子ATP,酵解产生的能量不多。

细胞浆中NAD+和NADH的总量基本恒定。如所有的NAD+都变成NADH,酵解就得停止。要使葡萄继续不断氧化成酮酸,必需把NADH的氢转移到另外的受体上去。有氧时氢经呼吸链氧化成水。无氧时氢交给丙酮酸使成乳酸⑩。乳酸过多时离开细胞入血。所以严重缺氧者可发生代谢性酸中毒。

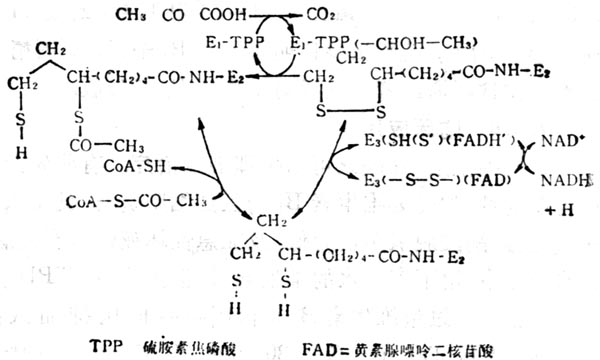

(2)丙酮氧化成乙酰酶a 有氧时,丙酮酸进入线粒体。在丙酮酸脱氢酶系的帮助下,氧化脱羟成乙酰辅酸脱氢酶系的帮助下,氧化脱羟成乙酰辅酶A,同时产生1molATP和1molNADH。维生素B1B2、烟酰胺、泛酸参加。反应是不可逆的。

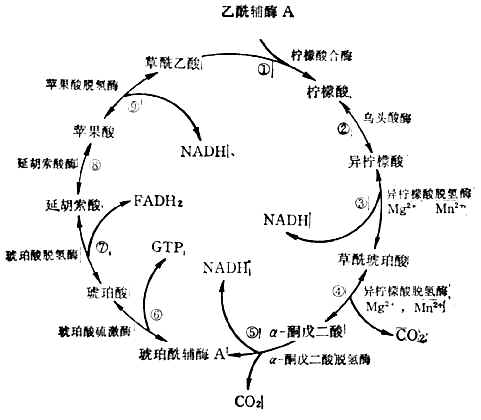

(3)三羧酸循环乙酰辅酶A上的两个来自葡萄糖的碳原子,经三羟酸循环生成2molCO2,完成葡萄糖的氧化。反应在线粒体中进行。这一过程分9步(图4-12)。

三羧酸循环中产生3molNADH,1molFADH2,1molGTP。

NADH把氢通过FAD和细胞色素交给氧,同时放出能量。每molNADH通过这一系列反应所放出的能量是220kJ(52.6kCal)。这些能量以ATP的形式贮存起来。每molATP能产生30.5Kj(7.3kCal),理论上每molNADHRNUD氧化产生的能量可用来合成7molATP。这是指在标准状况(25℃,1个大气压,作用物和产物浓度都是1M/LPH7)下说的。在模拟体内的条件时,实验证明只能合成3molATP。如用反应式表示:

NADH+H++1/2O2 NAD++H2O+能量

NAD++H2O+能量

3ADP+3H3PO4+能量 3ATP+3H2o

3ATP+3H2o

前面一个是氧化反应,后面一个是磷酸化,二者偶合在一起,称为氧化磷酸化。

图4-11 糖的酵解

实验也证明FADH2氧化时产生2个ATP,GTP可生成1molATP。根据这些数值,葡萄糖完全氧化时,机体获得的能量可归纳如下:

①酵解:葡萄糖→2丙酮酸+8ATp

②丙酮酸氧化成乙酰辅酶A:

2丙酮酸→2乙酰辅酶A+2CO2+6ATp

③三羧酸循环:

2乙酰辅酶A→4CO2+24ATp

图4-12三羧酸循环

即每mol葡萄糖在体内氧化成6molCO2时可产生38molATP,机体可以利用的能量是38×30或1140kJ[(38×7.3)或277kCal]。每mol葡萄糖氧化成6molCO2和水时,自由能的改变是2870KJ(686kCal)。所以,机械效率=1140/2870×10=40%。

这是利用标准状况的数字计算的,在体内高一些,约60%。

从上面归纳的数字也可看出碳水化物提供的能量,在氧化的三个阶段中,以三羧酸循环最多。脂肪和蛋白质最后也通过三羧酸循环氧化。食物向机体提供的能量,90%来自三羧酸循环。

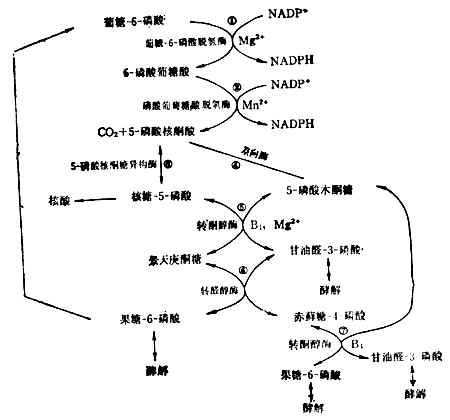

葡萄糖代谢另外还有一种途径,不通过果糖二磷酸,叫做已糖一磷酸通路。由于产生核榶,又叫做戊糖-磷酸通路。

(4)已糖-磷酸通路这一通路目的是提供合成核酸所需的核糖,以及合成脂肪酸、胆固醇等所需的能量供应者NADPH(还原型辅酶Ⅱ)(图4-13)。肝脏中约有30%的葡萄糖经过这一通过代谢。红细胞中这一通路也很活跃。它的失调可导致溶血性贫血。反应都在细胞浆中进行。

核糖-5-磷酸既可用于核酸的生物合成,又可与5-磷酸木酮糖反应生成甘油醛3-磷酸和果糖-6-磷酸。究竟走哪一条路,要看细胞本身对NADPH和核糖的需要量而定。许多细胞NADPH要得多,过剩的戊糖可经甘油醛-3-磷酸和果糖-6-磷酸酵解,或由果糖-6-磷酸转变成葡萄糖-6-磷酸而重走这一通路。

这一通路需维生素B1参加。要使此路畅通,膳食中需有足量的维生素B1。5-磷酸核酮糖转变为葡萄糖-6-磷酸的反应,可用于评价维生素B1参加。要使此路畅通,膳食中需有足量的维生素B1的营养状况。

(5)糖原葡萄糖到各个细胞发挥作用以后,多余的可储存起来。避免细胞内渗透压的升高,细胞把葡萄糖合成大分子的糖原。需要能量时糖原再分解葡萄糖。如肝糖原产生的葡萄糖,用以维持血糖的恒定。肌糖原产生的葡萄糖,直接用于供给能量。

图4-13 已糖-磷酸通路

4.2.3 三大营养代谢的关系

人习惯于三餐,饱腹和空腹交替产生。所以要具备能处理碳水货物增多和缺少时保证能量供应的两套本领。

餐后血糖升沿高,胰岛素分泌增加,胰高血糖素分泌减少。使更多的葡萄糖进入肝脏、肌肉和脂肪组织;增强酶活力,加速葡萄的氧化和肝糖原、肌糖原的合成。超过糖原的储存量后,肝脏可把葡萄糖经磷酸二羟丙酮还原成甘油-3-磷酸,与乙酰辅酶A合成的脂肪酸,利用NADPH提供的能量,生成脂肪。再和蛋白质结合成极低密度脂蛋白入血,运送到脂肪组织储存。过多的碳水化物也能合成某些非必需氨基酸。

餐后约4h,不能利用食物中的葡萄糖。胰高血糖素分泌增加,胰岛素减少,转为利用肝糖原以供给血糖。肝糖原储存量不多,成人能动用的不到70g,不够一个晚上的消耗。所以,从餐后8h开始,还得利用脂肪以提供能量。甘油可变成糖,但在脂肪中所占重量不多。脂肪酸只能供能,不能转变为葡萄糖。因此,血糖的来源不得不转向氨基酸了。一般说来,除亮氨酸和赖氨酸外,其他氨基酸都是能成糖的,但从能量的观点看,只有丙氨酸和谷氨酸可作葡萄糖的来源。此时血糖的90%来自丙氨酸,10%来自谷氨酸。

肝脏能把肌肉中送来的丙氨酸作用成丙酮酸而生成葡萄糖。空腹时,肌肉中进入血液的氨基酸增加,其总量的30~40%是丙氨酸。但肌肉蛋白质的丙氨酸含量不到10%。另外的丙氨酸从哪里来的?葡萄糖经酵解可生丙酮酸,再经转氨作用丙氨酸。但这样葡萄糖的量并没有增加。增加的丙氨酸实际来自其他氨其酸。

肾脏把谷氨酸去氨后得α酮戊二酸,再和运来的成糖氨基酸如丙酸起转氨作用而得丙酮酸,最后得葡萄糖。α-酮戊二酸也能经三羟酸循环形成苹果酸,最后成葡萄糖。

4.3 碳水化物的生理功用

4.3.1 供给能量

(1)产热量每mol葡萄糖氧化供能时,理论上最多得2870Kj(686 kcal)。葡萄糖的分子量是180,每克葡萄糖产热2870/180=15.94kJ(686/180或3.81kcal)。传统上取其整数16Kj(4kcal)。世界卫生组织,把葡萄糖订为16KJ(3.75kcal),淀粉为18Kj(4.1kCal)。我国和美国药典规定配制输液用的葡萄糖含1mol结晶水,每克产热16×180/198或14.5kJ(3,75×180/198或3.41kCal)。静脉输液时葡萄糖提供的能量应以14.5Kj/g(3.41kCal/g)计算。

(2)膳食中碳水化物所占能量的百分比碳水化物没有规定的需要量,因为氨基酸和甘油在体内都能变成糖。但每人每天至少需摄食可以消化的碳水化物为50~100g。否则会引起酮病、组织蛋白分解过多,以及阳离子,特别是钠离子,和水的丢失。

食物中碳水化物太多也不好。根据营养学家的意见,总能量中的55%应由碳水化物来供应,其中单、双糖提供的不多于14%。

摄入多糖(主要是淀粉)的同时,能获得蛋白质、脂类、维生素、矿物质、膳食纤维。摄入单双糖(主要是蔗糖)时,不能取得除糖以外的其他营养素。而且摄入蔗糖过多能引起龋齿、心血管疾病和糖尿病。

(3)蔗糖过多的影响

①冠心病:蔗糖过多,膳食纤维过少,冠心病的死亡率高。如本世纪以来,美国人的死亡率越来越低,而冠心病死亡率却明显升高。自1900年的每10万人中167.3人,增至1965年的237。7人。

从1909年到1965年,美国人的食物中,每人每天摄取的能量下降约10%。蛋白质的变化不大。脂肪在总量中所占的百分数,虽增加9%,但增加的主要不不饱和脂肪酸(以亚油酸为代表)。从食物中计算所得的胆固醇摄入量,1909~1913年每人每天是495mg,1965年是518mg。所以脂肪和胆固醇变化不大。最明显的变化是淀粉摄入减少,而单、双糖吃得多了。1909年~1913年每人每到摄取碳水化物492g,其中蔗糖占31.7%;1965年碳水化物374g,蔗糖占51.2%。

再从膳食纤维的角度看,半个世纪以来,美国人的摄入量也有所减少。他们吃的水果和蔬菜的总量不变,水果的品种从苹果改为多吃柑桔。苹果含量胶多,柑桔的果胶集中在桔皮中,一般不吃。这一改变导致了膳食纤维摄入量的减少。

从横的方面,Yudkin比较了15个国家的能量、总脂肪、动物脂肪、植物脂肪、奶油、人造奶油、总蛋白、动物蛋白、蔗糖的摄取量和冠心病死亡率的关系,发现只和蔗糖成正相关。

纵横两个方面的比较,都说明摄取量和冠心病死亡率高,膳食纤维也有一定影响。不少实验研究也都证明这一点。

②糖尿病:Cohen把新移居以色列和长期定居在以色列的也门人的糖尿病发病率和碳水化物摄入量作了比较(表4-4)。说明蔗糖摄入多者,糖尿病发率高得多,而碳水化物总量和总能量在两组中出入不大。

表4-4 两组犹太人碳水第物摄入量和糖尿病发率的比较

| 组别 | 总能量(kCal) | 碳水化物总量 | 蔗糖 | 糖尿病发病率,% | ||

| Kcal | ||||||

| 移居10年以内者 | 2237 | 343 | 1372 | 6.6 | 26.4 | 0.06 |

| 移居25年以内者 | 2559 | 377 | 1508 | 63.0 | 252.0 | 2.90 |

蔗糖多吃不好,那么究竟应吃多少?对健康人,每天每公斤体重2g,短期内不会增加血糖、甘油三酯和脂肪酸。心脏病和糖尿病患者,蔗糖所提供的能量占总能量的5%以下无害。

(4)营养补给时碳水化物的选择口服碳水化物补充能量时,不能选单、双糖。如需供能8400Kj(2000kCal),用葡萄糖时需586g。但人对水的耐受量仅3L,因此必然要用近20%的溶液,这样它渗透压是血清的4倍,会引起腹胀、腹痛、腹泻。如选平均分子量是葡萄糖5倍的麦芽低聚糖,则25%时等渗,不会产生上述高渗性副作用。这种低聚糖很容易消化吸收。